四种黄河滩地水生植物去除氮磷效果比较

2019-12-18白海锋高志张星朗袁永锋李引娣

文/白海锋 高志 张星朗 袁永锋 李引娣

水生植物能直接吸收水体中的营养盐以维持自身生长,还能为其根区微生物群落发展提供氧气,借以促进污染物的生物降解。本文通过在黄河滩地养鱼池塘移栽水生植物,对比分析相同覆盖率下四种常见水生植物对水体氮、磷去除效果的影响。试验结果显示,四种水生植物生物量增加趋势为水葫芦>水蕹菜>莲菜>芦苇,对水体总氮的去除率表现为水蕹菜>水葫芦>芦苇>莲菜,对总磷的去除率表现为水蕹菜>水葫芦>莲菜>芦苇。

目前,池塘养殖在我国仍是传统的水产养殖方式,尤其是淡水食用鱼的饲养。根据渔业年鉴统计,2017年我国淡水养殖面积536.5万hm2,其中池塘养殖面积达252.8万hm2,占比45%以上,池塘养殖产量占淡水渔业总产量的73.1%。近年来,为了获取较高的经济效益,高密度放养、大量施肥和投饵已成为主要养殖形式,导致养殖水质富营养化严重,养殖废水大量外排,区域生态环境受损。目前,池塘养殖水体富营养化已成为我国水产养殖业突出的环境问题之一,养殖水环境受损直接关系到池塘养殖经济效益和附近水域水质量以及生活用水安全。水体富营养化破坏了水体原有生态系统的平衡,导致水体生态系统结构遭到破坏,调节功能日益退化,造成水体透明度降低,对水环境的可用性和观赏性造成了影响。同时,由于水质恶化造成的鱼类营养品质下降以及富营养化过程中产生的毒素对鱼类健康存在危害。因此,如何有效控制池塘养殖废水富营养化,恢复水质和提高养殖动物产量及其品质已成为我国淡水生态养殖研究的重要方向。

水生植物在池塘养殖水环境中不仅为养殖动物提供栖息场所,而且对养殖污水起到净化效果,在维持池塘生态系统平衡中起到重要的支撑作用。植物系统主要通过植物根茎的吸收和吸附作用、根系表面的微生物硝化和反硝化作用等综合效果来去除养殖水体中过多的营养盐,同时水生植物发达的根系为微生物生长提供合适的营养环境并通过吸附作用固定水体中的悬浮物质,提高水体透明度。实践证明,在区域水体中移栽水生植物以修复水环境的富营养化相对来说是一种简单、高效、价廉且可长久维持的途径。

植物修复湖泊、河道、水库等水域富营养化的试验和应用研究已有相关报道,而利用植物来修复和净化池塘养殖废水的研究目前还比较少,因此本研究选取适宜在黄河滩地生长的2类4种优势植物,主要包括挺水植物(芦苇、莲菜)和浮叶植物(水雍菜、水葫芦),以精养池塘水环境为研究对象,分别试验分析了它们对池塘养殖废水中氮、磷的去除效果,从而筛选出能高效净化池塘养殖废水的植物,以期为建立环境友好型池塘生态养殖模式以及保护流域水环境提供参考。

一、材料与方法

(一)供试池塘

试验池塘位于黄河滩地陕西渭南合阳段,池塘东西走向,塘深2.2m,水深1.8m,面积5×667m2,池底有少许淤泥,进排水及充氧系统齐全。池塘主养松浦镜鲤,鲤鱼放养规格60g/尾~120g/尾,鱼种放养密度1600尾/667m2~1800尾/667m2,套养规格为60g/尾~85g/尾长丰鲢鱼种560尾~620尾。

(二)供试植物

试验所选用4种植物中,水蕹菜取自有土栽培,洗净其根后移栽于试验池塘的生态浮床,水葫芦取自本地河道,莲菜为本地大面积种植品种,芦苇为本地水域普遍生长的野生品种。生态浮床框架采用直径100mm PVC浮管和尼龙绳制作,单组浮床规格为300cm×100cm。浮床上层网径40mm×40mm,下层网径10mm×10mm。每组浮床水蕹菜移栽密度为20株/m2~30株/m2。

(三)试验方法

试验设置空白对照塘和4种植物处理塘(覆盖率均为25%),每种处理选择在一个池塘进行,分别记作1#、2#、3#、4#、5#(见表1)。

水蕹菜浮床系统由单个浮床相互串并联组成,由绳索固定在池塘四周,水葫芦用围网控制在池边水域,莲菜和芦苇种植于池塘四周。试验从2018年7月1日开始至2018年9月13日结束,试验周期为75d。自试验开始平均每隔10d~15d取5个池塘水样进行水质测定,为了减少误差,固定每次采样的时间为上午9∶00~10∶00。试验水样采自于离水面20cm深处,每个池塘选取四周及中心5个取样点,水样混合均匀后送至试验室进行检测。

(四)测定项目与方法

试验水样分析时间一般不超过24h~48h,水样分析方法参照《水和废水分析方法》(第四版),测定项目包括水体总氮(TN)和总磷(TP)含量,其中总氮检测方法采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法,总磷检测方法采用钼酸铵分光光度法。水生植物生物量测定采用样方法采样,根据水生植物特点分两种方式取样,植株较明显的水生植物利用100cm×100cm的铁丝框框定范围后进行取样,植株不明显的水生植物框定取样范围设定为30cm×30cm。植物取样后送到实验室,用自来水清洗植株,放置阴凉处自然晾干,去除表面水分后将其在80℃烘箱中烘48h(至恒重)后用电子秤称量干重。

表1 试验设计

(五)数据处理

去除率的计算依据下面公式计算:

增加率的计算依据下面公式计算:

式中:U为去除率,C0为试验初始水质量浓度,Ct为试验结束水质量浓度,I为增加率,B0为试验初始水生植物生物量,Bt为试验结束水生植物生物量。

试验数据使用SPSS17.0软件进行统计分析。

二、结果与分析

(一)水生植物生物量变化

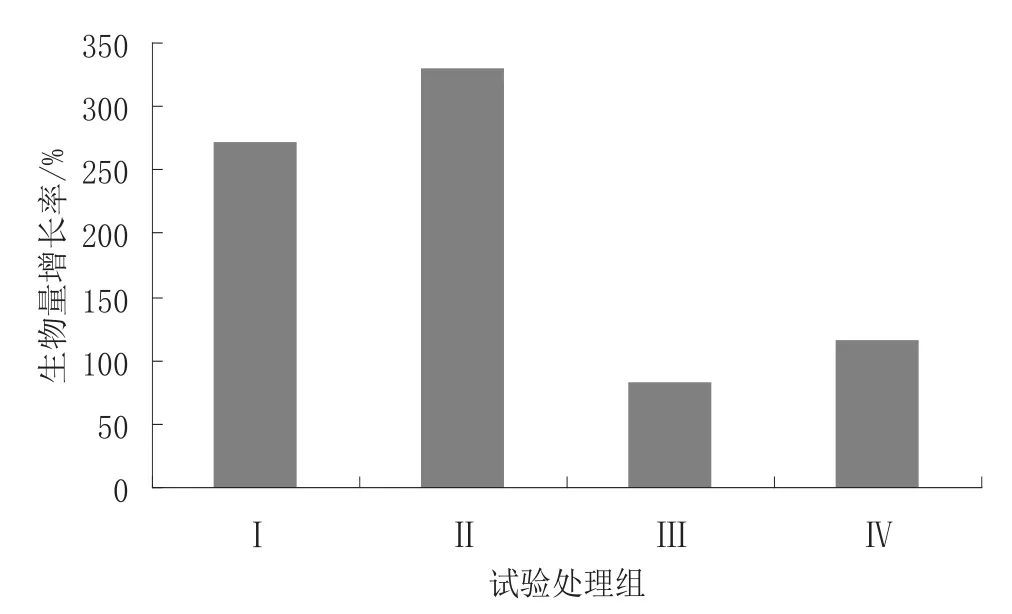

4种供试水生植物经过两个半月的生长,生物量净增量差异较大(见表2),变化范围为945.9g/m2~2673.6g/m2,生物量净增最高的是水葫芦,其增长率是芦苇的3.94倍(见图1)。

表2 池塘水生植物生物量变化

图1 池塘水生植物生物量增长率

图2 不同处理池塘水体中总氮的含量

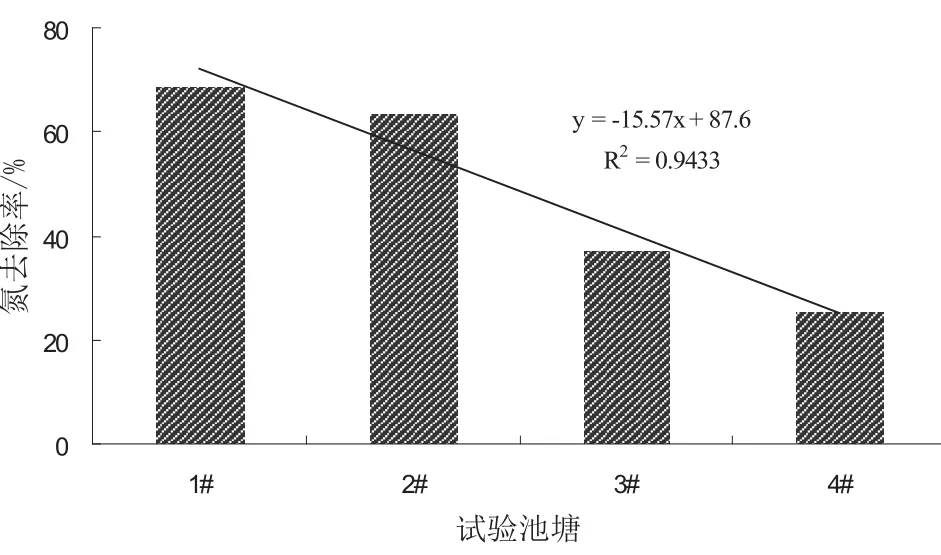

图3 不同处理池塘水体中氮的去除率

图4 不同处理池塘水体中总磷的含量

图5 不同处理池塘水体中磷去除率

所移栽的4种水生植物中,芦苇和莲菜的生物量增长显著低于其他2种水生植物。水蕹菜和水葫芦属于浮叶植物,其根茎叶漂浮于池塘水体表层,在水体营养盐含量相似的情况下,适宜的水温和光照能很好地促进植物生长。芦苇和莲菜属于挺水植物,其根部生长于池塘底泥中,植株和叶子置于水中或水面,其吸收水溶性营养盐的能力要弱于根状茎发达的浮叶植物。4种水生植物均属于耐高温种,温度越高其生长越快,对水体和底泥中的营养盐吸收转化更快。试验结束后,测得4种水生植物中,水葫芦和水蕹菜的生物量增加率均大于270.0%,显著高于莲菜和芦苇。

(二)水生植物去氮效果分析

如图2所示,对照池塘总氮含量呈现出逐渐变大趋势,由于试验期间养鱼塘饲料的正常投喂,产生的残饵和粪便在微生物的分解下营养物质溶于水体中,引起水体中氮含量增加。对照塘的总氮含量从试验开始时的3.18mg/L上升到试验结束时的5.71mg/L,氮含量的增长率为79.6%。4种水生植物所在试验池塘的总氮含量随着时间的推移呈现递减变化,变化趋势一致,试验开始时试验池塘总氮含量为3.11mg/L~3.21mg/L之间,试验结束时1#~4#池塘水体总氮含量分别降低到0.99mg/L、1.14mg/L、2.00mg/L、2.37mg/L,对照池塘与试验池塘总氮含量存在显著差异。试验结束时,4种水生植物对养殖水体中氮的去除率分别为水蕹菜(68.6%)>水葫芦(63.4%)>芦苇(37.3%)>莲菜(25.4%),趋势线R2=0.9433(见图3)。结果表明,浮水植物对总氮的吸收能力大于挺水植物,分析原因主要在于水蕹菜和水葫芦庞大的根系悬浮于水体表层(水面下0cm~10cm),根系可以通过快速吸收水体中营养盐供给茎叶满足其生长需求。

(三)水生植物去磷效果分析

水生植物种类不同,对水质净化能力各异,水体中磷主要依靠植物吸收、底质和根系吸附等途径去除。经过6次池塘水质监测,结果显示,除对照池塘水体中总磷含量呈递增趋势外,4种移栽水生植物的池塘总磷含量呈下降趋势,与对照池塘之间差异显著。从图4可见,4种水生植物试验池塘中磷含量变化范围为0.549mg/L~0.139mg/L,对照池塘磷含量变化范围为0.527mg/L~0.803mg/L。试验结束时,4种植物处理对池塘总磷的去除率分别表现水蕹菜(74.5%)>水葫芦(60.9%)>莲菜(39.4%)>芦苇(29.6%),趋势线R2=0.7507(见图5)。从试验对比来看,水蕹菜和莲菜对总磷的去除效果好于对总氮的。

三、讨论

在我国,池塘养殖是水产养殖的主要形式和水产品供应的重要来源,其产量约占水产品总产量的60%以上。目前池塘养殖大多采用精养和半精养方式,养殖废水的排放污染,已导致全国多数养殖区环境恶化,养殖病害层出不穷。在养殖池塘中,水体富营养化是池塘污染的主要表现形式,其危害也是极其严重的,水体中氮磷含量超标是造成水体富营养化的主要因子。有学者研究了精养鱼池营养物质的收支情况,认为氮、磷主要来源于养殖投入品,研究结果显示池塘水体氮的输入中饲料投喂占90%~98%,磷的输入中饲料投喂占97%~98%,而水体氮和磷的输出中鱼只占20%~27%和8%~24%,池塘沉积下来的氮和磷分别占到了54%~77%和72%~89%。

目前,在水产养殖上池塘水体富营养化修复的方法主要包括池塘水体原位修复和移位修复,原位修复主要形式为鱼菜共生模式,移位修复主要以生态湿地修复模式为代表。这两种修复形式中,水生植物充当重要角色,水生植物不仅能吸收去除水体中的营养盐,还能为基质中的微生物提供适宜的微生态环境。本研究通过原位修复形式进行了对比试验,结果显示不同水生植物生长速率不同,对各种营养物质氮、磷的需求和吸收能力也不同,因而在养鱼池塘水体净化能力上存在差异。因此,结合相关学者在定山湖富营养化防治研究的结果,在原位修复植物的选择上应充分考虑不同植物的生长特点,合理搭配不同生态功能类型的植物种类,进行种类、数量、模式的优化配置,才能更好地达到净化水质、修复环境的预期效果。

氮、磷是养殖水体中造成水体富营养化的主要元素,也是植物生长所必需的营养物质,水生植物水体修复技术是利用高等植物(浮叶植物、挺水植物、沉水植物、漂浮植物)及其根系间土著微生物群的代谢活动来吸收、积累和降解转化水体中的氮、磷等污染物。将水生植物与养殖水域有机结合起来,利用水生植物进行池塘养殖废水生物处理在水产养殖上具有显著的生态效应和良好的经济效益。有研究表明,水生植物在生长过程中能有效吸收水体中大量的氮、磷等营养物质,将无机的营养物质转变成植物有机体,同时再通过收割、移除等操作,将氮、磷移除水体,起到净化水质的作用。本试验是在室外自然养鱼塘中进行,虽然试验结果与一些室内静水条件下存在差异,但是本试验更接近于实际生产,试验结果更能有效应用于水产养殖实践中。本试验的2类(4种)水生植物中,对养鱼池塘水体中氮和磷的吸收去除能力均较高的是浮叶植物水蕹菜,水蕹菜不仅可以有效去除水体中过量的营养盐,生态净化水质,而且其本身的食用价值也相当高。陕西省黄河滩涂目前养鱼池塘已达上万亩,其养殖废水的处理压力巨大,因此,在国家倡导的低碳、环保、生态的养殖新模式下,池塘养殖废水原位修复和生态湿地移位修复模式将有较好的应用前景。