地域文化视域下的清代骈文研究*

——以“浙派”为中心的考察

2019-12-11莫尚葭

□莫尚葭

内容提要 清代骈文的发展,以包括苏、浙、皖等省(以下均指清代行政区划)在内的江南为核心区域,表现出明显的地域性特征。自民国以来,李详、刘麟生、张仁青等学者从地域角度对清代骈文流派进行了划分,提出了“浙派”“常州派”“仪征派”等说法。“浙派”骈文作者众多,且在各个时期都有重要作家出现,代表了当时骈文发展水平,对后世亦有深远的影响。“浙派”学者的骈文理论批评论作及编选的骈文总集也对推动骈文创作及骈文理论发展、保存骈文文献、总结历代骈文成就作出了重要贡献。在清代骈文复兴中,“浙派”发挥了重要作用。

清代在骈文研究史上被称为骈文复兴的时代,清代骈文发展也表现出明显的地域化倾向。作为骈文创作的核心区域之一,清代浙籍作家有骈文传世者数量众多,其中的代表作家在当时及后世均产生了深远影响,清代浙江亦诞生了以孙梅、袁枚、姚燮、谭献、朱一新等为代表的一批骈文批评家及为数不少的骈文总集。基于此,清末民初学者李详提出了骈文“浙派”之名,对其在清代骈文发展史上的贡献与地位作出了肯定。

目前学界虽已从作家研究①、骈文理论研究②等方面对“浙派”骈文展开了探讨,但一方面,现有研究多分散于各种骈文史及相关论文,尚未出现专门的“浙派”骈文研究;另一方面,现有研究主要集中在个别的点上,从宏观视野对“浙派”骈文发展演变轨迹的梳理不甚清晰,对该流派创作的文体特征、审美追求、其与主流文坛互动关系等重要问题也未有深入探讨,因此,系统考察清代“浙派”骈文,对于研究清代骈文及骈文理论,探索浙江地域文化,均具有重要的学术意义。

一、清代骈文发展的地域性特征

地域文化对骈文发展的影响很早已受到学界关注。梁启超在《中国地理大势论》(1902)中指出:“自唐以前,于诗于文于赋,皆南北各为家数,长城饮马,河梁携手,北人之气概也;江南草长,洞庭始波,南人之情怀也。散文之长江大河,一泻千里者,北人为优;骈文之镂云刻月善移我情者,南人为优。盖文章根于性灵,其受四围社会之影响特甚焉”③,认为就文体特征而言,骈文更符合南人习性。台湾学者张仁青在其论文《清代骈文家之地域分布——兼论历代骈文家之地域分布》(1987)中则进一步指出骈文发展与地方文风及地理环境的关系:自东汉至西晋,文化重心在黄河流域,故骈文作家多产生于河南、河北、陕西、山西、山东各省;永嘉乱后,随着文化重心的南移,骈文作家的分布亦随之南移,尤其是江浙地区,因山水奇丽、物产丰饶,“故或听莺载酒,漱石枕流,或抹日批风,雕云镂月,而纂组辉华,宫商协畅之作品遂源源产生矣”。④

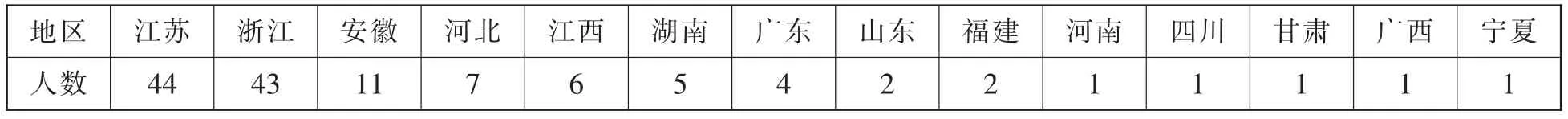

清代骈文的发展,以包括苏、浙、皖等省在内的江南为核心区域,表现出明显的地域性特征。台湾学者陈耀南《清代骈文通义》例举清代骈文家95人,据本文对各人籍贯进行统计,其中江苏作家36人,浙江34人,占比各超过1/3;安徽作家6人,亦占据各省分布人数的第3位。⑤张仁青列《历代骈文名家总表》,共收录包括台湾在内十八省骈文家434人。据统计,其中清代骈文家共129人,包括江苏作家44人、浙江43人,占比亦各超过1/3;其后为安徽11人,居第3位;再其后为河北、江西、湖南、广东诸省,但作家数量均不超过10人,更远远比不上江浙二省。因此,张仁青也得出了清代骈文作家“集中在苏浙二省”、“江浙作手,触目多是,风雅独盛”、“在江浙两省之骈文作家中,以常州人数最多,苏州次之,杭州又次之,绍兴又次之。要而言之,常州一府实骈家之王国,文苑之昆邓”等结论。⑥路海洋《清代江南骈文发展研究》一书(2016)亦提出“清代骈文的中心是江南,清代江南骈文发展的规模、成就,代表了有清一代骈文发展的规模和成就,清代江南骈文的发展进程,即构成了整个清代骈文史的主体。”⑦

除了创作上骈文作家分布的集中,清人在骈文总集编纂中也表现出明确的地域意识。《(嘉庆)松江府志·艺文志》及《(光绪)华亭县志·艺文志》“集部·总集类”均著录有《松江骈体文见》八卷,为乾隆末、嘉庆初人姜兆翀所编,惜此书未行于世。⑧其后,屠寄于光绪十六年(1890年)编成并刊印《国朝常州骈体文录》三十一卷。该书的编纂主要是出于弘扬常州骈文、保存乡邦文献的目的,咸丰以后“干戈时动,弦诵暂辍”,“华篇丽篆,存者什一”,故屠寄编纂此书,录常州八郡43家569首骈文,以系统总结清代常州骈文的成就。⑨光绪末年,吴县曹允源仿《国朝常州骈体文录》而编《吴郡骈体文征》,该书亦未刊行于世,据孙德谦《序》,该书“标格清新,词旨遒丽,北江甘亭,兼擅其胜。……凡自顾炎武以下,得若干家,合若干卷。各为小传,叙其生平。鉴识之精,志趣之正,莫不敛衽赞叹焉。”⑩孙氏又比较苏州骈文与常州骈文,指出“闻夫荀慈太史,尝主龙城讲席,其时亮吉辈亲从受业。夫理枝者循干,沿波者讨源。玉芝之文,体格高简,神韵萧疏,震陆机之才,且思焚砚,传马融之学,自善鼓琴。常州群彦响臻,其师承则在此”⑪,以邵齐焘《玉芝山房骈体文》为洪亮吉等人师承所自,认为常州骈文受到苏州骈文的影响。这几部总集的编纂亦说明,清人已经开始有意识地辑录本地域的骈文,表现出对以乡贤为代表的地域骈文传统的尊崇。

二、清代地域骈文流派

清末民初学者李详最早提出了清代骈文“浙派”的说法,其在《与孙益庵三函》(其二)中指出:

浙派初宗云间,后亦别开户牖。谷人以后,弥共畦珍,仲瞿、梅伯,披猖无已。稚威闳览,虬户筱骖,隶事诡越,学渠者死,诚亦不免。定庵错综金石,其弊日甚。湖口碧湄,刻意摹放,眩目澒耳,语至累译。⑫

李详对“浙派”的发展脉络作出了初步梳理,指出其源出云间骈文,自吴锡麒以后,诸家并出,不再遵循云间派的传统。对于该流派几位重要作家的骈文风格,李详也作出了点评,如王昙、姚燮之文,飞扬而不懂得控制;胡天游骈文向以沉博著称,但其作文喜用僻辞古语,故作高深,引用典故又超越常理,作文之法无法为后人所学;龚自珍骈文堆砌辞藻典故愈发严重,以至于影响到文义理解,且存在摹仿痕迹过深之敝。这些人均为清代骈文的名家,各有所擅,但也各有所病。

表1 《清代骈文通义》所列骈文家籍贯统计表

表2 《历代骈文名家总表》所列清代骈文家籍贯统计表

刘麟生、张仁青等人也从地域角度对清代骈文流派进行了划分。在1936年初版的《中国骈文史》中,刘麟生将清代骈文分为博丽、自然、常州、六朝、宋四六五派;上世纪70年代,张仁青在《中国骈文发展史》中又将清代骈文分为六朝、三唐、宋四六、常州、仪征五派。二人的流派划分,有就骈文风格而言者,有就清代骈文复古潮流中各家好尚取舍不同导致的门户派别而言者,“常州派”及“仪征派”则是就地域而言。

“浙派”“常州派”“仪征派”都是地域骈文流派,但各流派的形成又存在差异性。以“仪征派”为例,张仁青《历代骈文名家总表》共列清代江苏作家44人,其中扬州仅列5人,数量远不及常州、苏州,之所以称“仪征派”,盖因“当方、姚桐城文派风靡全国之际,有别树一帜,与之对抗者,为仪征文派,则阮元、阮福父子创其首,刘师培继其迹焉。之数子者,唯骈体是崇,唯美文是尚,以为唯有骈体美文始得谓之‘文’,散体古文则只能谓之‘笔’,谓之‘言’,谓之‘语’,不得谓之‘文’也。此说一出,天下震动,影响中国文坛,历百余年之久,于是有‘仪征文派’一名词之诞生,以三子皆江苏仪征人也”⑬。由于以阮元为代表的仪征作家对于清代骈文地位的提升有深远影响,故张仁青在刘麟生的基础上增加了“仪征派”,以突显扬州骈文在清代骈文发展史上的地位。至于“常州派”则早在清代已经形成。屠寄《国朝常州骈体文录·叙录》称:“乾隆、嘉庆之际,吾郡盛为文章。稚存、伯渊,齐金羁于前;彦闻、方立,驰玉轪于后;皋文特善词赋,申耆尤长碑铭,诸坿丽之者,亦各抽心呈貌,流芬散条,亹亹乎文有其质焉。于时海内属翰之士,敦说其义,至乃指目‘阳湖’以为宗派”⑭。常州派作家在骈文风格上有一定的共通点,“洪亮吉与孙星衍齐名,皆为常州人,所为骈文,以轻倩清新取胜,世有常州体之称。……大抵诸人之文,用典欲其灵活,炼字欲其清新,且时参以散句,此种文字,以之作小品文字,及言情之作,最为佳妙,以言碑板文字及议论,则不免寡味矣”⑮。不过,诸家在骈文主张上亦存在差异性,因其好尚不同,取舍各异,在创作时也往往保持自己独特的个性,“或泛滥于六朝,或驰骤于三唐,或颉颃于两宋,或揽秀群芳,兼容并蓄,或一空倚傍,自铸伟辞,可谓人握随珠,家抱荆玉,彬蔚之美,竞爽当年矣”⑯。由此亦可见出,“常州派”形成最主要的原因是该区域“文风最盛,人才最多”⑰,尤其自乾嘉以来出现了洪亮吉、孙星衍、方履篯、董祐诚、张惠言、李兆洛等一批名家,在当时骈坛产生了重要影响,而并非出于创作风格的接近或是文学观念的一致。⑱

三、清代骈文之“浙派”

与“常州派”的情况类似,“浙派”的形成亦以区域内骈文创作的兴盛及人才的集中为主要依据。

据本文对《清代诗文集汇编》《清人诗文集总目提要》中所见作家骈文专集、专卷,以及《四六初征》《皇朝骈文类苑》《国朝骈体正宗续编》等清代骈文总集的收录情况进行统计,清代浙籍作家有骈文传世者总数当超过80人。其中,其文集或集中某卷得以“四六”“骈文”“骈体”“俪体”等命名,或其文多以骈俪出之者,有陆圻《威凤堂文集·俪语部》、吴农祥《流铅集》、陆繁弨《善卷堂四六》、章藻功《注释思绮堂四六文集》、胡浚《绿萝山庄文集》、胡天游《石笥山房骈体文录》、袁枚《小仓山房外集》、沈叔埏《颐采堂文集》附《骈体文钞二卷》、吴锡麒《有正味斋骈体文》与《续集》、王昙《烟霞万古楼文集》、徐熊飞《白鹄山房骈体文钞》与《续钞》、宋世荦《确山骈体文》、胡敬《崇雅堂骈体文钞》、查揆《筼谷文集》、张泰青《小东山草堂骈体文钞》、吴清皋《壶庵骈体文》、金应麟《豸华堂文钞》、姚燮《复庄骈俪文榷》与《二编》、徐有珂《小不其山房集·骈文二卷》、俞樾《日损益斋骈俪文钞》与《宝萌集外集》、郭传璞《金峨山馆骈体文残稿》、吴德纯《听蝉书屋文录·附骈文一卷》、刘履芬《古红梅阁遗集·骈文二卷》、赵铭《琴鹤山房骈体文钞》、张鸣珂《寒松阁骈体文》、李慈铭《湖塘林馆骈体文钞》、王诒寿《缦雅堂骈体文》、徐锦《灵素堂骈体文》、张预《崇兰堂骈体文初存》、陶方琦《潠庐骈文钞》、朱一新《佩弦斋骈文存》等,总计超30 家⑲。此外,毛先舒《思古堂集》、毛奇龄《西河文集》、杭世骏《道古堂文集》、杨梦符《心止居文集》、陈文述《颐道堂文钞》、王衍梅《绿雪堂遗集》、黄安涛《真有益斋文编》、黄金台《木鸡书屋文钞》、徐士芬《漱芳阁集》、沈涛《十经斋文集》、龚自珍《定庵文集》、杨岘《迟鸿轩文弃》、谭献《复堂类集》、顾寿桢《孟晋斋文集》、孙德祖《寄龛文存》、黄绍箕《鲜庵遗稿》等集中亦多有骈文之作,被后世研究者视为清代骈文名家。⑳另有一部骈体小说则为陈球《燕山外史》。

在创作之外,清代浙籍学者也通过著作骈文理论批评论作、编选骈文总集等方式参与清代骈文理论论争并对骈文发展进行总结。

清代浙江诞生了以孙梅、袁枚、姚燮、谭献、朱一新等为代表的一批骈文理论批评家,其中又以孙梅所著《四六丛话》最具代表性。据阮元《后序》及陈广宁《跋》,该书耗时三十年,终成于乾隆五十三年(1788年),书成后不久孙梅即逝。嘉庆二年(1797年)阮元任浙江学政时,嘱孙梅之子曾美刊刻,次年刊成。该书共三十三卷,分为四大部分,一为《选》《骚》,追溯四六之渊源;二为各体四六,将四六分为赋、制敕诏册、表、章疏、启、颂、书、碑志、判、序、记、论、铭箴赞、檄露布、祭诔、杂文、谈谐十七类;三为《总论》,点明全书主旨;四为作家,包括文选家、楚词家、赋家、三国六朝诸家、唐四六、宋四六、元四六诸家。每一部分又分别包含两项内容,一是孙梅个人所作的叙论或案语,是孙梅骈文批评的主要载体;二是历代相关资料的搜集汇编,间有对所辑材料进行考订、评点,具有重要的骈文史料学价值。故程杲《序》赞该书云:“自来选者,或合一代之作,或聚一体之文。从未有体裁悉备,提要钩玄,集诸家之论说,而成四六之大观者。此孙夫子《四六丛话》所由作也。”

清代浙籍选家还编选了为数不少的骈文总集,如清初兰溪李渔辑《四六初征》、武林胡吉豫编《四六纂组》;清中叶嘉兴马俊良辑《丽体金膏》、海宁陈均辑《唐骈体文钞》、海宁许梿评选《六朝文絜》;后期镇海姚燮选目、叙录、同乡张寿荣刊刻《皇朝骈文类苑》、张寿荣辑《国朝骈体正宗续编》、题姚燮编《国朝骈体正宗评本》、张寿荣序《后八家四六文钞》等等。这些选本也是编选者表达骈文主张,参与时代骈文论争的一种重要方式。如《六朝文絜》及《唐骈体文钞》均诞生于乾嘉道骈文全面振兴的时代,受到清初以来陈维崧等骈文家对六朝、初唐骈文摹仿创作的影响,以及以汉学为主流的学术思潮的影响,当时的骈文理论体现出明显的复古性,尤以魏晋和六朝、初唐骈文为主要的复古方向,《六朝文絜》《唐骈体文钞》就分别代表了这两种时代宗尚。此外,随着乾嘉道时期骈文创作高峰的到来以及骈散之争、骈散合一理论导致的骈文“尊体”思想的影响,当时也出现了以本朝文为选录对象的骈文选本,最早且影响较大的有刊行于嘉庆年间的《八家四六文钞》《国朝骈体正宗》,到了晚清光绪年间,这类选本开始集中出现,其中就包含了浙江选家所序或所选的《后八家四六文钞》《皇朝骈文类苑》《国朝骈体正宗续编》《国朝骈体正宗评本》等。姚燮在《皇朝骈文类苑叙录》中表示,“圣朝景霱绵祥,人文荟起,扬葩振秀,辞理相宣,妍淡各当,有不止摩卯金之磊,辟典午之障者,吁,何瑰盛哉”,正体现了浙江选家对清代骈文总体成就的肯定。

四、“浙派”的影响

“浙派”在当时及后世骈文发展中均产生了重要的影响。

“浙派”作家在清代骈坛已有重要的地位,这种地位在清人总结标举当代骈文创作的选本中有直接的体现。从嘉道以后至晚清的各种选本的作家地域分布情况及所选作品数量来看,除了《国朝常州骈体文录》《吴郡骈体文征》这类地域性骈文总集之外,“浙派”作家及其作品往往占据较大比重。如《八家四六文钞》共收录乾嘉时期8位骈文名家的作品169篇,其中包括两位“浙派”作家,分别为袁枚《小仓山房外集》1卷25篇、吴锡麒《有正味斋文续集》两卷54篇,其他分别为洪亮吉19篇、孔广森19篇、邵齐焘18篇、曾燠15篇、刘星炜12篇、孙星衍7篇,从收文数量来看,袁、吴二人均占据前列。《国朝骈体正宗》共收录清初以迄嘉庆初年42位作家骈文171篇,其中收录10篇以上的共6位作家,分别是胡天游11篇、袁枚12篇、吴锡麒12篇、孔广森10篇、洪亮吉15篇、彭兆荪12篇,前三位均为浙江作家,总共收录浙江作家12人54篇作品,数量占比接近1/3。由于“中国古代文学总集有一个基本的运作机制,即通过对不同作家作品数量的差异性选录,来确定相关作家的文学史地位,从而实现对不同作家的分层次传播”,故这类以人系文的骈文总集对于作家作品数量的选择在很大程度上体现了该作家的骈文地位。以《八家四六文钞》为例,吴锡麒为收文最多的作家,且是唯一一位收录两卷的作家,可见编选者对他的推崇。《国朝骈体正宗》的收文数量也同样体现了编者对胡天游、袁枚、吴锡麒骈文地位的认可。类似的情况亦可见于光绪以后刊行的骈文选本。《后八家四六文钞》《十家四六文钞》均是仿《八家四六文钞》对嘉道以后骈文家文名较盛者进行总结,前者含3位浙江作家,分别为王昙20首、王衍梅16首、金应麟12首;后者含两位浙江作家,分别为赵铭《琴鹤山房骈体文》1卷13篇、李慈铭《湖塘林馆骈体文》两卷30篇。《国朝骈体正宗续编》为曾燠之书的续作,共选录道、咸以后作家60人骈文155篇,其中包括30位浙江作家,占作家总数一半,作品72篇,亦几乎达半数。《皇朝骈文类苑》为规模空前的清人骈文总集,全书共14卷,以体系文,分为颂飏奏进、书启、序、记等14 类,收105位作家495首作品,其中包括浙江作家38人、作品193篇,数量仅次于江苏,占比超过1/3,并且该书选录吴锡麒23首、胡天游19首、王昙19首、袁枚17首、王衍梅16篇、金应麟12篇,在选文数量上均占据前列。从这些选本对作家的选择来看,无论是清前中期,还是嘉道以后,在当时人所认为的本朝骈文大家当中,都少不了“浙派”作家的身影,并且从各种选本所选作品数量来看,“浙派”作家的作品往往也占据较大比重,这都说明了“浙派”骈文在当时已经有比较大的影响。

民国以后的骈文史及骈文研究著作对于“浙派”代表作家也有很高的评价,其中最具代表性的是毛奇龄和胡天游。谢无量《骈文指南》称“毛西河不以骈文著称,偶一为之,辄斐然可观。是以清初四六之工者,必推西河与其年也”;刘麟生《中国骈文史》亦称“清初骈文,以陈维崧为最有名。……次则毛奇龄,以经学家而工骈体,雅重气势,无愧专家。”毛奇龄骈文“整散兼行,气味甚近六朝”,风格“疏俊”“仗气爱奇”,虽然数量不多,但作品大多斐然可观,尤以《平滇颂》及《沈云英墓志铭》盛传于世,故往往被骈文史家视为清初与陈维崧并列的骈文大家。胡天游骈文以沉博绝丽为主要风格,其代表作《拟一统志表》《玉清宫碑》《逊国名臣赞》等在当时已有大名。徐珂《清稗类钞》“文学类·骈体文家之正宗”条称:“其后继起者,山阴胡天游为最。天游以博综之才,出以渊茂,横绝海内,袁枚师事之……其才气足以耸动一时,故上自公卿,下至市井负贩皆重之。”后来的骈文史家如谢无量称“乾嘉时为骈文者最多,而胡天游、邵齐焘、汪中、洪亮吉四家,实足度越余子”;刘麟生亦称“清之中叶,骈文方面,要推胡天游、洪亮吉、汪中为三大家。胡氏遒炼,洪氏清新,汪氏隽永,其他不及也”,也往往将其视为乾嘉骈文鼎兴期最具代表性的作家之一,对其骈文地位给予了相当高的评价。

“浙派”骈文批评同样对后世产生了深远影响。以《四六丛话》为例,孙梅在该书凡例、各体前叙论及作家案语中表现了其骈文史观、骈文分体观,又在《总论》中提出“文以意为之统宗”、“行文之法,用辞不如用笔,用笔不如用意”,在乾嘉骈散之争中旗帜鲜明地提出了骈散合一的主张。由于孙梅的下层普通官吏身份,加之《四六丛话》存在时效性、针对性不足等缺陷,故而该书在当时并未产生广泛的影响,但是,作为“清代第一部也是唯一一部比较系统的骈文理论著作”,《四六丛话》的出现在骈文研究史上无疑具有里程碑式的意义。自民国以后,该书的价值也得到了普遍认同。钱基博《骈文通义》即称,“谈骈文者,莫备于乌程孙梅松友《四六丛话》”;刘麟生《中国骈文史》也称,“关于批评骈文之书籍,至孙梅《四六丛话》而始告美备”、“叙论之穷源溯委,精审赅备,得未曾有”。

“浙派”骈文总集对后世的影响则主要体现在其对清代骈文文献的保存方面。如《皇朝骈文类苑》,据郭传璞序,该书原选录125位作家532首作品,最终付梓后共收105位作家495首作品,其中《清人别集总目》等书目未著录的作者有陈继善、沈埁、车文、黑王葛、邵昂霄等人。又《国朝骈体正宗续编》选录的文章中,如蔡召棠《苕雪游记序》、顾文彬《春水词序》,亦属对无文集传世者作品的补充。不过,值得注意的是,清代出现了《松江骈体文见》《国朝常州骈体文录》《吴郡骈体文征》三部地域性骈文总集,致力于弘扬本郡的骈文,但浙江学者编选的骈文总集中则未见这一类型;另一方面,清代浙江产生了《国朝杭郡诗辑》《甬上耆旧诗》《梅里诗辑》《姚江逸诗》以及《柳洲词选》《西陵词选》《梅里词辑》《浙西六家词》等一大批辑录一地或一郡之诗、词的总集,诞生了在清代文学史上影响较大的“浙诗派”“浙词派”,浙江骈文选家与松江、常州等地的骈文选家以及本区域诗、词选家相比,均存在地域流派意识不足的缺陷,这也是“浙派”骈文虽然人才众多、文风鼎盛,但在地域影响力方面不及“常州”,而“浙派”骈文影响亦远不及“浙诗派”“浙词派”的重要原因之一。

结论

“浙派”是典型的地域骈文流派,该流派的形成,主要是以本区域骈文创作的兴盛及人才的集中为依据。就创作而言,清代“浙派”作家创作了大量的骈文作品,且在各个时期都有重要作家出现,代表了当时骈文发展水平,对后世亦有深远影响。就批评而言,浙籍学者著作的以《四六丛话》为代表的重要骈文理论批评论作,以及编选的诸多骈文总集,对于推动骈文创作及骈文理论发展、保存骈文文献、总结历代骈文成就作出了重要贡献。“浙派”骈文作家及批评家在清代骈文复兴中发挥了重要作用,在作为中国骈文总结时期的清代,“浙派”骈文亦具有典范意义。

注释:

①关于清代“浙派”骈文作家的研究论文有昝亮《胡天游骈文试论》,《柳州师专学报》1997年第2期;昝亮、李丹博《袁枚骈文试论》,《广西师范大学学报(哲学社会科学版)》1998年第2期。还有路海洋的一系列论文,如《章藻功骈文刍论》,《广西社会科学》2012年第7期;《被遗忘的清初骈体名家——吴农祥骈文刍论》,《江南大学学报(人文社会科学版)》2013年第5期;《清初俪体名手陆繁弨骈文探论》,《广西师范学院学报(哲学社会科学版)》2016年第6期,等等。

②关于清代“浙派”骈文理论的研究主要包括三个方面。一是《四六丛话》研究,专著如何祥荣《〈四六丛话〉研究》,线装书局2008年;论文如陈志扬《〈四六丛话〉:乾嘉骈散之争格局下的骈文研究》,《文学评论》2006年第2期;李金松《宗唐:〈四六丛话〉的骈文艺术蕲向》,《广东社会科学》2019年第2期。二是清代浙江骈文选本研究,如路海洋《〈皇朝骈文类苑〉编纂旨趣与文学史价值刍论》,《广西社会科学》2013年第10期;卞东波《〈皇朝骈文类苑〉的编选特色与清代的骈文新风》,《暨南学报(哲学社会科学版)》2017年第1期。三是浙籍骈文批评家研究,如刘再华《李慈铭的骈文理论与批评》,《文学评论》2013年第1期;张作栋《论袁枚骈文文论思想》,《广西师范大学学报(哲学社会科学版)》2013年第2期;莫道才《骈文文论:从辞章之论到气韵之说——论朱一新“潜气内转”说的内涵、来源与价值》,《文学评论》2013年第4期;李金松《乾嘉学术视野下的以诗论骈文——陈文述〈灯下与稚回论骈体文〉诗考论》,《文艺理论研究》2015年第1期。

③梁启超:《中国地理大势论》,载《饮冰室合集》,中华书局2015年版,第944页。

④⑥⑳张仁青:《清代骈文家之地域分布——兼论历代骈文家之地域分布》,载《扬芬楼文集——张仁青学术论著文集》上册,台湾文史哲出版社2007年版,第244~245、245~261、249~250页。

⑤陈耀南:《清代骈文通义》,台湾学生书局1977年版。

⑦路海洋:《清代江南骈文发展研究·绪论》,中国社会科学出版社2016年版,第1页。

⑧(清)宋如林等修,孙星衍等纂:《松江府志》卷七十二,载《中国方志丛书》华中地方·第一〇号,台湾成文出版社1970年版,据清嘉庆二十二年刊本影印,第1634页;(清)杨开第修,姚光发等纂:《重修华亭县志》卷二十,载《中国方志丛书》华中地方·第四五号,清光绪四年刊本影印,第1517页。

⑨⑭(清)屠寄辑:《国朝常州骈体文录》卷三一,载《续修四库全书》第1693册,上海古籍出版社2002年版,复旦大学图书馆藏清光绪十六年广东刻本影印,第711页。

⑩⑪孙德谦:《吴郡骈体文征序》,《亚洲学术杂志》1921年第2期。

⑫李详:《与孙益庵三函》(其二),载李维甫编校《李审言文集》,江苏古籍出版社1989年版,下册《学制斋书札》上卷,第1038~1039页。

⑬⑯⑰张仁青:《中国骈文发展史》,浙江大学出版社2009年版,第487、481、481页。

⑱陈雪军指出,清初环太湖地区以郡邑命名的词学流派,如柳洲词派、西陵词派、梅里词派等,“其据以成派的原因显然不是因为理论的相近或是风格的相似,而是地域的一致性”,“地域同样是一个不容忽视的重要因素,尤其对于环太湖流域郡邑词派的构成来说,地域性因素甚至超过了流派统系、流派盟主和流派风格等因素……很显然,形成这些郡邑性流派的原因并非是相同或近似的词学思想和流派风格,而是各自有相同的地域文化传统”。该文虽是论词,但与清代地域骈文流派亦有相通之处,可作参考。《论地域性因素在文学流派形成中的作用——以清初环太湖流域郡邑性词派为例》,《文艺理论研究》2011年第6期。

⑲本文所列诸家顺序据《清人诗文集总目提要》按生年排列。参见柯愈春《清人诗文集总目提要》,北京古籍出版社2001年版。