“汉语复合词的结构与句法结构平行”说新议

2019-12-11池昌海林志永

池昌海 林志永

(1.浙江大学 汉语史研究中心,浙江 杭州 310028;2.朝鲜大学 外国语学院,光州 61452)

一、问题及其症结

汉语的复合词与短语的区别一直困扰着词汇学界及语法学界,前辈们多对此表达过相关看法,王力就曾说过:“词和仂语之间是没有绝对界限的。”[1]561吕叔湘也明确地认为,“由于汉语缺少发达的形态,许多语法现象就是渐变而不是顿变,在语法分析上就容易遇到各种‘中间状态’。词和非词(比词小的,比词大的)的界限,词类的界限……划分起来就难于处处‘一刀切’。这是客观事实,无法排除,也不必掩盖。”[2]99

造成这一困难的根本原因多被认为是“汉语复合词的构成大多采取句法手段”[3]16。如吕叔湘、朱德熙认为“双音词的构成跟短语相似”[4]29;陆志韦强调“一个类型,单就它的各部分的意义上的关系来说,可以是构词法和造句法所同有的”[5]2;朱德熙后来则更明确地说,“复合词的结构和句法结构是平行的”[6]33;甚至有人认为“复合词结构与句法结构的相似性、一致性已为学界普遍认同”[7]7,持上述看法的还如李行健[8]、王洪君[9]、葛本仪[10]91-94、董秀芳[11]9、邵敬敏[12]1-3等。

当然,对此也有意见相反的。早期有张寿康[13],后有刘叔新[14]49-50、彭迎喜[15]等,近期周荐在引述了陆志韦的结论及举例后认为:“像陆先生这样非常极端的观点,现在早已不再有人坚持了。”[16]70他认为汉语复合词中既有句法层面的词——“句法词”,也有词法层面的词——“词法

词”(1)不过,按周荐对《现代汉语词典》复合词的统计,句法词占96.57%,词法词仅占3.43%,可见句法词似乎占绝对优势。但周荐并未对“词法词”进行具体解释,就行文看,“词法词”应该是指“不能或难以用句法结构模式加以解释的”,“这些词或者截取自古代文献上的语句,或者纯属意合,单凭字面难以稽考,或者用以构词的字是虚字,意义不很明确,它们都无法归入到上所列(指偏正、补充、陈述、联合、重叠、递续——引者注)的几类中”,例如“弱冠、皮傅、驴骡、马骡、雷同、天牛”等。参见周荐《汉语词汇结构论》,(北京)人民教育出版社2014年版,第147-149页。[16]71。董为光认为造词功能旨在指称而造句功能旨在述谓[17]。苏宝荣撰文认为“一致性”说“将相对问题绝对化了,影响了汉语复合词研究的深入”,并认为“两者的关系仅仅是‘相似’”[18]1-5。

尽管学者们对复合词与短语是否平行看法不同,但试图找到两者之间的差异及其表现的努力却一直没有停止过。刘叔新将两者的差异概括为五个方面:内部是否有语音停顿、意义是否单纯、成分关系是加联还是组合、直接成分能否独立、结构的固定性[14]46。曹炜则概括为四点:结构是否完整定型、意义是否有整体性、是否可扩展、音节长度限制[19]6-9。程湘清认为古汉语中也可以有四条标准:结构、词义、频率、修辞[20]39-58。胡裕树概括为三个方面:意义融合性、声音形式固定和语法上是否为最小的独立运用单位[21]205-206。邵敬敏也归纳为三点:词语具有意义整合性、语音上内部不可停顿、语法上不可扩展[12]87。在实际处理时,对这些差异的重要性的看法也不同,曹炜认为“当具体区别词和短语的时候,往往得综合起来考虑,不应拘泥于某一点”[19]11,但胡裕树认为最重要的还是“在于它们各构成成分之间的不同结合关系”[21]207。

从以上简要综述可见,学界对汉语复合词与短语的区别的看法依然复杂,表现在:观点多样、分歧集中。所谓观点多样,如上所述,有三分说,也有四分甚至五分说;所谓分歧集中,表现在对两个几乎对立的标准即意义或语法的选择及其理解上。

就意义标准来说,分歧主要在对内涵及其作用的理解上。多数人认为意义是指符号形式指称的内容,词义不等于构成成分意义的简单相加,这一看法以吕叔湘[2]107、赵元任[22]48为代表;也有人将意义理解为词所承载的概念义,如符淮青[23]18、程湘清[20]45;另有人将复合词内部的意义关系理解为语义关系,如朱彦[7]266等。至于意义标准的作用,多数人认为该标准为辅助或参考性的,如朱德熙[6]34、胡裕树[21]205-206等;但也有人认为意义标准是最重要甚至是唯一的,如张双棣[24]169、伍宗文[25]75等;还有持灵活看法的,如程湘清,在结构、意义、修辞和词频四标准中,他先是认为“结构标准无疑是最可靠的”,后又补充说“从汉语的特点出来,意义标准……是最为简明易行的方法”[20]58。总的来看,这一观点有两点遗憾:首先是尚未被学界尤其是现代汉语词汇学和语法学所接受;更重要的是,在具体操作上难有细化或形式化的操作办法。

语法标准的情形就大不同了。首先,内涵很明确,就是指复合词内部结构紧密、不能随意拆分或插入相应成分。如胡裕树[21]206-207、史有为[26]224、刘叔新[14]34-35、曹炜[19]6-8等即这样认为。这种基于语法功能的判断办法成为区别复合词和短语的最重要的依据或基本方法,尤其是在现代汉语词汇学、语法学中。其次,采用这一标准分析所得的结果,就等于或类似于句法关系分析时所获得的关系范畴,即将复合词的成分关系称作主谓(陈述)、动宾(支配)、偏正(修饰)、后补(补充)、联合(并列)等,很显然,这一结果与学界流行的“平行”说是吻合的。然而,这一标准及据此而获得的结果却存在两个根本性的逻辑困难。

首先,“一致”或“平行”虽是作为总的原则提出的,并被认为是造成两者难以划界的根本原因,但实际区别两者时,学者们又将结构关系属性上存在明显差异作为依据,提出结构(或语法)标准,而且将此当作重要甚至唯一的依据。很显然,两者既然在结构上是“平行”或“一致”的,就不会出现关系松紧不一的情况;此外,有相当大数量的汉语复合词的成分关系是无法用句法范畴进行分析的(详见下文)。因此,上述提法逻辑上前后矛盾直接而明显(2)这一矛盾也容易让相关理论研究顾此失彼,如董秀芳认为“汉语复合词与句法结构具有明显的同构性”,参见董秀芳《词汇化:汉语双音词的衍生和发展》,(北京)商务印书馆2011年版,第9页;但她又“不赞成将词法并入句法”,因为“词法的生成性、规则适用的周遍性无法与句法相比,词法只具有较弱的周遍性和规则性,而句法的周遍性和规则性则很强”,参见董秀芳《汉语的词库与词法》,(北京)北京大学出版社2016年版,第6页。苏宝荣在论及两者的关系时,先是认为两者“仅仅是‘相似’,而不是‘相同’”,但又强调“两者有质的不同”,参见苏宝荣《汉语复合词结构与句法结构关系的再认识》,载《语文研究》2017年第1期,第1-5页。。

其次,上述逻辑矛盾必然导致实际处理上的尴尬:多数分析直接用短语或句子成分之间的语法关系范畴指称复合词成分关系,即主谓、述宾等,如葛本仪[27]317、邵敬敏[12]91等。这本身就是对坚持两者在语法结构上存在差异说的否定。另外,也有变通的处理,如胡裕树选择了模糊的表述,将复合词成分的关系界定为“它们各构成成分之间的不同关系”[21]207,在具体分析类型时,称作“这类合成词中语素结合方式的不同”[21]213,并归纳出陈述、支配等五种形式,似乎有意避开句法范畴。但按照他对句法关系的解释看,上述处理实为语法关系的变异形式,例如“主谓词组”解释为“由两个部分组成,它们之间有陈述和被陈述的关系”[21]303,陈述式复合词表述为“语素之间有陈述和被陈述的关系”[21]215,两者内涵几乎完全相同。但事实上,从下文的讨论可见,套用句法范畴去分析复合词成分间的关系,对理解词义、认识功能并无必要也不可行。

笔者以为,产生上述复杂的状态,症结在于学界目前对汉语复合词与短语成分之间的关系及其意义属性的认识还不够具体、深入,更多是误解。本文通过对词和短语的性质与功能、意义透明度、是否产生语法意义、成分属性及其与整体功能之间的关系、语序及其价值这五个方面的讨论发现,汉语复合词与短语是性质不同的两类单位,它们并不存在所谓句法或语义上的一致性,即便形式上似有,也只是貌似。用句法上的主谓等范畴去描写复合词内部成分的关系,无助于认识后者的组合属性,对认识构词理据也是没有实质意义的。

二、性质与功能不同

词语是语言符号指称客观对象的最小范畴形式[28],包括名词、动词、形容词等实义单位,如“天”“笑”“好”“很”等,也包括“因”“以”“关于”等指称符号体系中有特殊关系意义的对象,但它们的共同点是单纯范畴,其功能就是命名[29]或指称[17],是范畴化[30]51的必然结果,充当最小句法成分。而短语必定是由两个及以上的词组合而成的,虽然也可以完成指称功能或构成概念,如“伟大的祖国”“飞快地跑”等,实则是范畴的复合。有的短语是复合范畴,如偏正短语、同位短语等,但其功能不再是单一的指称;有的短语则构成判断或命题,如主谓、述宾等短语,它们实现“描述”[30]1-9或述谓[17]。由于汉语复合词与短语在构成上的特殊性,很多情况下,类型并不易辨别,古汉语里尤其如此,例如:

(1)先王之葬居中,以昭、穆为左右。(《周礼·春官·冢人》)

(2)(审食其)及为相,居中,百官皆因决事。(《史记·陈丞相世家》)

(1)例“居中”纯粹描写处于某种空间位置,与“左、右”相对,是对具体动作的描述。(2)例“居中”则不同,指“居官朝中”,意义由前例通过隐喻引申而得,是对一种行为状态的概括,它也就成为一种抽象的行为类范畴了。对此类单位而言,与其性质相匹配的,也有相应的组合表现,以“头痛”为例:

(3)甲:他头很痛,头昨天又痛了一天,但今天头不痛了……

乙:这事让他很头痛、一点也不头痛……

因为甲是陈述或描写,是谓词性短语,也就自然具有相关反应:其中后一成分“痛”可以受程度副词、否定副词修饰,可以后附体标记表示时态等等。乙不同,因为它是指称一种心理状态,本身不能完成陈述,只可以最小范畴对其所属主体进行陈述,因此,它只能以结构整体的方式接受相关成分如状语等的限制或修饰,充当最小的句法成分。

对体词性单位而言,同样存在这一层面的属性和表现,只是内涵不同:体词性短语实现的是修饰或限定,如“大河”“好人”等,体词性词语实现的则是单纯的指称或命名,如“狗”等。即便是同形异构类单位,区别也明显:

(4)一枝黄花→甲:数量为一枝的黄色花,数量可类推:两枝、三枝……

→乙:(SolidagodecurrensLour)是一个多型性的种,叶形与花序式有极大变化。茎直立,通常细弱,单生或少数簇生,不分枝或中部以上有分枝……

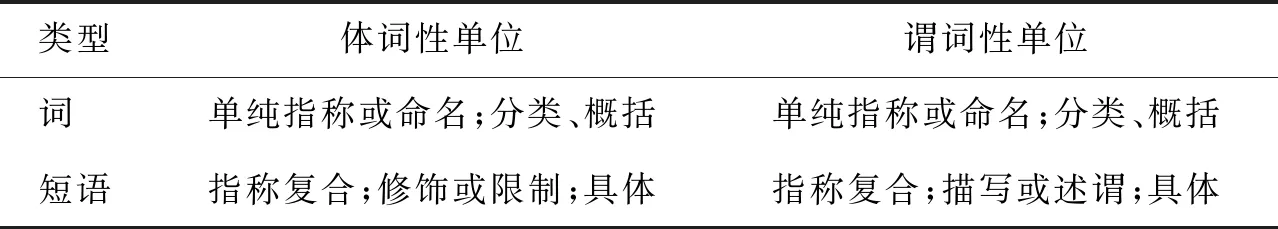

显然,甲单位是一个有多个词构成的复合范畴,表达的是一种限定或修饰关系,信息焦点可以是数量,也可以是中心词,而且数量可替换。乙完全不同,它是指称一种植物或中草药类型,其中的数量成分是不可更换的。词和短语在该方面的区别归纳如下(参见表1,以体词性单位和谓词性单位为例):

表1 词和短语在性质与功能上的区别表

三、意义透明度不同

意义透明度一般指语言复合单位的意义与构成成分的意义之间所具有的关联程度。透明度越高,短语的典型性越强,如“伟大的祖国”“小明睡觉”“买了三本书”“快跑”等等;透明度低甚至没有透明度是复合词等构式的典型特征,如“警察”“养病”“司令”“久之”“火车”“一枝黄花”等。因为汉语复合词多数由短语凝固或语素直接黏合而成,必然会有相当数量的词语的意义透明度较高甚至很高,如“掌故”“匹夫”“九天词”“日食”“访问”“灯光”等。因此,可以将短语到词的意义透明度建立一个级差梯度:

完全透明 → 透明 → 部分透明 → 模糊透明 → 完全不透明

短语 词(准词)词 词(较典型)词(典型)

由此可见,从意义透明度这一指标的总体上看,从短语到词呈现出一个数量级差变化的连续统,左端为典型的短语,右端为典型的词语,中间存在一定的模糊段。这一特点在古代汉语里存在,在现代汉语词汇系统中也同样存在,如“理发”“梯田”“课桌”甚至“深谋远虑”等,即为高透明度词。因此,从这个意义上看,词语可看作最基础的构式(3)按照Goldberg的意思,构式单位可以最小到语素,参见Goldberg A.E.,Constructions:A Construction Grammar Approach to Argument Structure,Chicago:The University of Chicago Press,1995,p.4。但学界对此有不同看法。笔者同意陆俭明先生的看法,即将语素看作最小单位与构式的界定在逻辑上有冲突,参见陆俭明《构式语法理论的价值与局限》,载《南京师范大学文学院学报》2008年第1期,第142-151页。本文将由两个及两个以上的语素构成的合成单位看作最小的构式单位。。

意义的透明度还可以从另一个角度去理解,即组合成分自身的意义属性及其在构成单位中的意义角色对词和短语而言是不同的。试看下列对比:

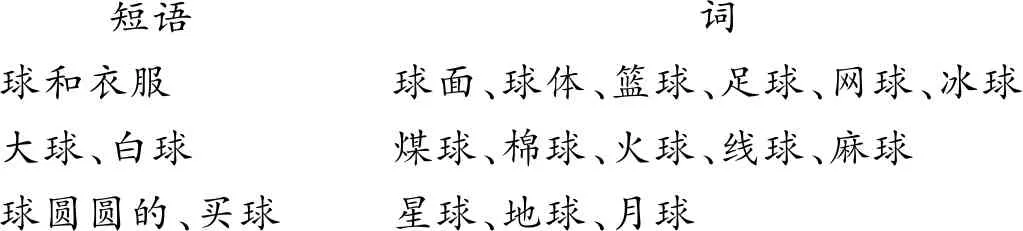

短语词球和衣服球面、球体、篮球、足球、网球、冰球大球、白球煤球、棉球、火球、线球、麻球球圆圆的、买球星球、地球、月球

通过以上对比,我们发现“球”在不同的结构体里,其属性和功能是不同的。

第一,在短语中,“球”总是作为一个独立的最小范畴或概念存在,其内涵是明确的,即一种由中心到表面各点距离都相等的形体,且没有特定材料、颜色、作用等限制,它与结构中的其他成分的边界也是清楚的,呈离散关系。意义上的这一属性必然可以产生语法上的连带反应,“球”可与组合成分构成不同的句法语义关系,如可以说“衣服和球”“球大”“球白”等。而词中的“球”完全不同,它不再作为一个独立的最小范畴或概念存在,而是与组合成分合成一个最小的独立范畴或概念,如“篮球”,并非是“篮子+球”,不能单独抽出“球”,而是两个单位合成一个最小的指称范畴,即一种皮制充气的运动器材,有篮筐可投。至于在“煤球”等词中,“球”距离具体实在的原义就更远了。可见,两者性质不同。

第二,短语中的“球”意义总是概括而实在的,无论出现在哪个结构体中,都是对一种运动器材的概括性指称,直接充当最小句法单位。但词中的“球”不同,首行词语中的“球”虽然还较为具体,但仅作为指别成分,并与另一个语素合成一个新概念。后两行更为特别,其中的“球”已经脱离了本义或基本义的属性,而是作为类比成分参与构词,且与另一个语素构成难以用句法功能来解释的关系:“煤球”一行的单位中,前语素均作为“球”的构成材料,但并不是说这类“球”是由“煤”等材料制成的,这与“皮球”类中的“皮”是质料成分不同。“煤球”类中的“球”均非运动器材,仅仅是作为一个类比形象成分存在。此类单位里的“球”的意义和功能都有了变化:意义由隐喻引申而得,功能上不能单独以词的身份出现,应看作自由但不成词的语素。第三行更为特殊,两个语素之间的意义关系和结构关系(如果有)无法套用偏正格式来看,实际上,“星”等不是“球”的材料,更非属性,[+圆的]是“星”应有的意义特征,这里的“球”纯粹作为前者性状的比类成分或标记成分,其功能是突显其性状以及满足双音化。所以,这一类单位也不可能具有词语成分那样的语义或句法变化能力,也应看作自由的不成词语素,不能直接充当最小句法成分。

四、是否产生语法意义有别

假设由A、B两个(或以上)词通过某种语法关系结合成一个句法结构,成分之间一定会产生特殊的语法意义。如“客人来了”构成了主谓关系的结构,主语“客人”作为被陈述对象一定是已知或确定的信息;但“来客人了”中,同样是“客人”,其句法角色发生变化,成为宾语,就是未知信息。但词语不同,虽然也由两个(或以上)的有意义成分组合,却没有也不能有以上表现,尽管词汇学界也常常用主谓或陈述等术语来指称成分之间的关系。例如,“耳软”被看作主谓或陈述关系,但“耳”没有信息已定的特点;同样,“司令”被看作述宾,但其中的“令”并不表示新信息。

这一情况不仅表现在组合成分不同、语序价值不一的情形上,也表现在成分相同的组合上。同样是联合结构,理论上说其中成分可以换序而不改变结构性质、功能和意义,如在现代汉语里有短语“父亲和母亲”,但词语就不这么容易处理,“父母”“夫妻”“干群”虽然被看作联合或并列关系,但却无法随便调换顺序。当然,在古代,或在发展过程中,可能出现语素逆序组合,但往往只会留存一个。如“夫妻”至少在秦汉时就已定型,如“将军昨日幸许过魏其,魏其夫妻治具,自旦至今,未敢尝食”(《史记·魏其武安侯列传》);后也有“妻夫”,如“如今待欲去又关了门户,不如咱两个权做妻夫”(董解元《西厢记诸宫调》),但最后只留下了“夫妻”,且一般情况下,罕见随便换序。当然,也可以看到一些逆序词,但性质与句法换序不同,不会因此而产生相应的句法意义,或逆序而义异(这一类较多),如“牛黄”与“黄牛”;或逆序而义同(这一类较少,多会选留一个),如“感伤”与“伤感”等等。

这一属性还表现在形式相同但功能完全不同的某些手段上,重叠就很典型。现代汉语中行为动词一般都能重叠,但重叠后所组合的单位产生了语法意义,如相对于“走”,“走走”不是表示程度更强、时间更长,而是产生了“短时”“程度减轻”“尝试”等语法意义。名词、形容词等也可重叠,产生不同的语法意义。可见,词的重叠完全是一种语法手段,可实现特定的语法意义。词语则不同,所谓重叠式合成词,有完全不同的特点,如“哥哥”“星星”“常常”“仅仅”等,它们重叠后的意义不变,并没有产生其他具体词汇意义,更不会产生抽象语法意义。

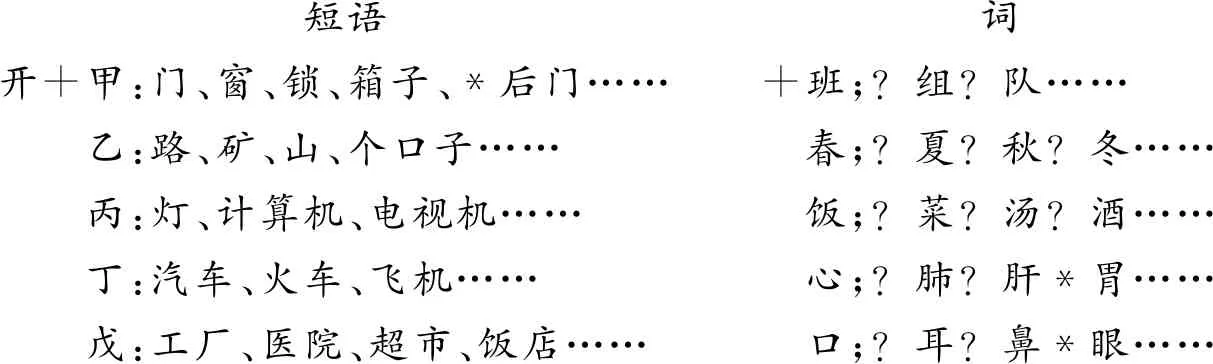

另外,句法结构的组合具有可类推性或可推导性,而词语内成分的组合类推性则是偶然的,或者说不具有可推导性或推导性弱(4)需要说明的是,刘大为、陆俭明均将不可推导看作修辞构式的属性。本文认为,这主要是在句法层面上说的,在词法层面上,合成词内部的词义及所谓词义关系也具有不可推导性或推导性弱。[31-32],两者区别很大。以“开”为例:

短语词开+甲:门、窗、锁、箱子、*后门……+班;?组?队…… 乙:路、矿、山、个口子…… 春;?夏?秋?冬…… 丙:灯、计算机、电视机…… 饭;?菜?汤?酒…… 丁:汽车、火车、飞机…… 心;?肺?肝*胃…… 戊:工厂、医院、超市、饭店…… 口;?耳?鼻*眼……

从以上对比可以发现,及物动词“开”可以带多类宾语,只要具备其各自的语义特征就行,如甲组宾语需有如下特征:[+物体+封闭+中空或有缝隙+可从外或内打开]。换句话说,具备这些特征的词一般都可以作它的宾语,且该聚合具有的语法意义是相同的:用力或技巧打开封闭物件;否则就是例外,如“开后门”,它可以是短语,如在“前门开不了,你去开后门”中,它与同类短语在功能、意义上相同,但在“办事要光明正大,反对开后门”中,它的意义已经不透明,隐喻“利用职权给予不应有的方便和照顾”。后者就不再是短语,而是属于词汇成员的惯用语了。其他乙、丙等道理相同。但词语列就不同了:首先,组合单位意义的透明度低,如“开班”,“开”难以用其作为动词时的意义去理解,整体上不是“打开”“开设”等,而是表示“进修班、培训班等第一次上课”。同时,从后带宾语成分来看,尽管和“班”有相同的语义特征,即[+团队+若干人组成+旨在学习或训练],但却不能产生类推性组合“开组”“开队”等。其他行也相同。可见,不能产生类推组合是词语构成成分结合的一般状态。否则便是例外,如“开心”,似可推出“开胃”,实则不同。“开心”是指“心情快乐舒畅”或“戏弄别人”,即有形容词和动词两类属性;“开胃”则是指“增进食欲”[33]726,仅有动词属性。这一属性必然导致另外一个值得注意的表现,即类似“开心”“开胃”的复合词虽然可以用述宾或支配这样的句法范畴去标示,但在语义和句法实质上并不具有同类关系的短语或句子所具有的性质与功能。

这一属性不仅表现在不同成分构成的单位上,也表现在重叠类型中。前述的词语重叠在一定范围内可以类推,而且语法意义相同。相反,词汇层面的所谓重叠不能类推,即便就称谓词来说,可有“爸爸”“妈妈”“哥哥”等重叠词,第二个音节弱化,却不能推导出“姨姨”“娘娘”“侄侄”“甥甥”等。可见,能否重叠在词汇家族里推导性弱甚至无。显然,虽然形式相同,但句法层面与词法层面的重叠在性质和功能上完全不同。

如果我们换个角度,结合意义透明度和结构类推性来看,可以更为深入地看到词和短语在上述两个方面的不同表现。

假设有两个成分构成的单位AB,在同义同构组合条件下测试其结果及其价值(笔者将这一方式称作“平行组合测试”)。

当A有同义单位C时,与B组合,产生以下两种结果:

→甲:如果AB=CB,则AB与CB均为短语;组合意义及关系均同。

→乙:如果AB≠CB,则AB与CB可能为词,BC可能无效;意义不同,关系或异。

例如:

甲:很+好=非常+好;突然倒了=忽然倒了;购买衣物=购置衣物。

乙:合计≠合算;心计≠心算;合群≠合众;麾下≠旗下≠帜下≠旌下。

很显然,甲组存在平行组合,语法关系和意义相同,这是短语必然的属性。但乙组几乎完全不同,尽管AB与CB在成分属性和成分意义上相同,但组合前后的属性和意义却发生了质的变化,即便可以产生CB组合,也不会与AB平行。另外,很多CB并非必然组合有效,“合众”“旗下”尽管从结构和意义上符合推导条件,但实际上组合无效。很显然,通过平行组合测试可以看到,短语层面的组合在意义和结构关系上都有较强的规则性,即可推导。但词语层面的组合则不同,推导性很弱或受限,而且这个限制有较大的偶然性或无理性(另见下文)。

由此可见,短语成分的组合在意义上透明度高,组合具有可类推性,可类推是常态,不能类推是例外。相反,词语成分的组合在意义上透明度低,成分间更不会产生句法意义,组合一般不能类推,不可类推是常态,可类推是例外。

五、成分属性及其与整体功能之间的关系不同

首先,复合词与短语的构成成分属性是不同的。这一点多被我们忽视了。复合词和短语区别困难的一个重要原因在于其形式和意义上的相似性,都由两个(取主体而言)形式可单立且都有意义的成分构成,书面上体现为两个汉字(如“黑板”与“黑布”),甚至可以是相同的汉字(如前举“头痛”例)。因此,从成分意义属性等方面进行考虑很重要,但也不能解决全部问题,两者构成成分的功能属性也不应忽略。就现代汉语而言,我们发现两者在构成成分的功能属性上有如下不同。

短语必定是由合格的单音节词通过某种句法关系组合而成,换句话说,只有词这一最基本的语法单位才能构成短语,无论是以实词为主体构成的普通词组,如“大树”“他买书”等等,还是由实词和虚词组合的特殊结构,如“他的”“所说”“对小王”等等,其中基本单位都只能是词,不可能出现非词成分。这一特点不仅适用于现代汉语,古代汉语里也一样。

但复合词却不同,构成这一结构体的成分性质虽也多样,但肯定是比词更小的单位——语素。根据我们的观察,主要有以下几种情况。

1.成词语素+成词语素。即均由成词语素构成,可以来自短语的凝固,如“骨肉”“月亮”等,也可以不经短语凝固而直接由成词语素组合产生,例如“口红”“电笔”“动车”等等。

2.成词语素+不成词语素。即复合单位中有一个是不成词语素,当然产生的单位就不可能是短语了,只能是复合词,如“导游”“机动”“铁腕”“失业”等等。

3.不成词语素+不成词语素。该类单位更为典型,构成的两个成分均为不成词语素,组成的只能是复合词了,如“司令”“秘密”“瞻仰”“技术”等等。

可以看到,与短语难以分界的复合词集中在第一类,即均由自由成词语素构成的复合单位,另外两类复合词中至少有一个语素是不能独立成词的,与短语的区分应该没有争议。就第一类复合词来看,其具体数量尚待调查和总结,但可以预料,其中多数借助于前述意义属性,应该是容易确定它们的单位类型的,例如“口红”等词语。当然,这需要我们继续做更为深入的调查和研究。

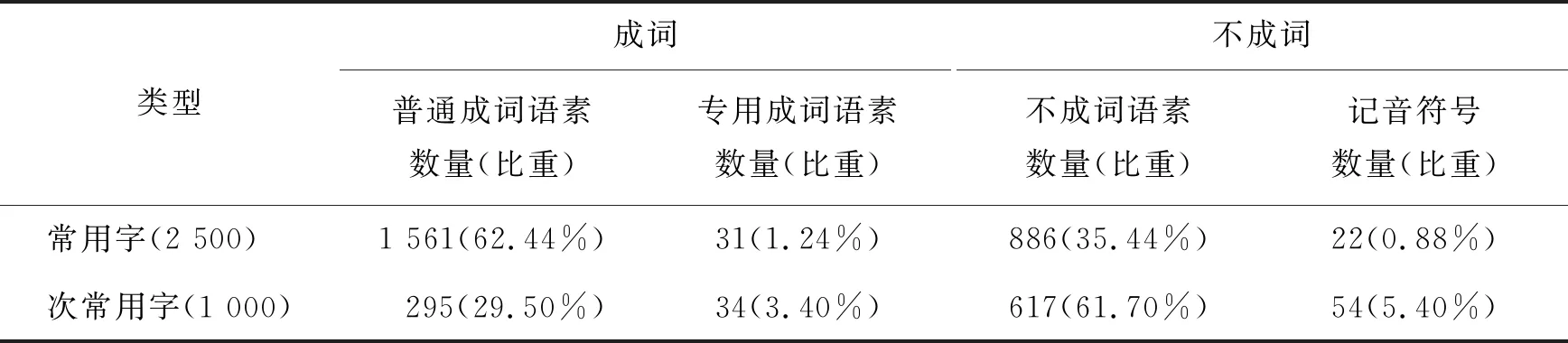

但汉语基本语法单位自古至今的功能性变化可以为我们解决这一难题提供很大的帮助。上古汉语以单音节词为主,到了现代汉语里,一些单音词逐渐去词化,成为不可独立运用的不自由语素。这一类语素的数量基本与历史的长短成正比,应该说目前的数量已经相当可观。就笔者对《现代汉语常用字表》(1988年)的统计(5)该字表共收字3 500个,其建表依据包括“构词能力强、学科分布广”等,可以满足现代汉语需要,也就是说现代汉语的词就是以这些常用字为代表的形义结合体为基本单位来构成的。,不成词语素已经占总数的42.94%,即便以较为宽松的标准(6)这是就统计的原则来说的,断定为成词语素时适度宽松,多义、多音、同形等如可单用,即确定为成词语素;而断定为不成词语素则相对严格,即该形式没有成词可能,仅以不成词语素看待,如“警”“毗”等。确定成词语素,其比重也减少至53%。常用字与语素的关系及其构词能力参见表2。

表2 常用字与语素的关系及其构词能力

以上调查发现,第一类复合词的构成单位只能在53%的成词语素中,即必须是由其中的成分相互组合产生。然而我们还发现,其中的任意两个成分组合很多却是无效的,如常用字中二画字共17个,其中成词语素有13个,即二、十、丁、厂、七、人、八、九、几、了、力、刀、又(另有4个不成词语素,卜、入、儿、乃),但无法组合成一个有效的双音复合词。可见,区别复合词和短语,在范围上是有限的,与古代汉语相比有了很大的不同。

其次,复合词和短语在成分与整体功能间的关系是不同的。语法功能是指词或短语所具有的句法能力,表现为能否单独充当句法成分及能否与其他成分组合两个方面。现代汉语语法一般将句法单位归纳为体词性成分和谓词性成分等,这对词和短语来说应该是相同的,但词和短语在它们的构成成分属性与整体的句法功能属性的关系上,却有明显的差异。

就短语来说,构成成分的关系属性与单位的功能属性有稳定的对应关系,如主谓、述宾、述补、以动词或形容词为成分的联合短语等,一般为谓词性短语,无论它们在更大的句法结构中充当什么成分,其功能性质是不会改变的,如:

(5)去上海——去上海是不合适的——他打算去上海——去上海的想法好

而以名词为成分的联合词组、“定+中”词组、“的”字结构等肯定为体词性短语,例如:

(6)北京与天津、伟大的祖国、说的比唱的好听

从意义功能来看,前一类用于陈述或描写,后一类用于指称。

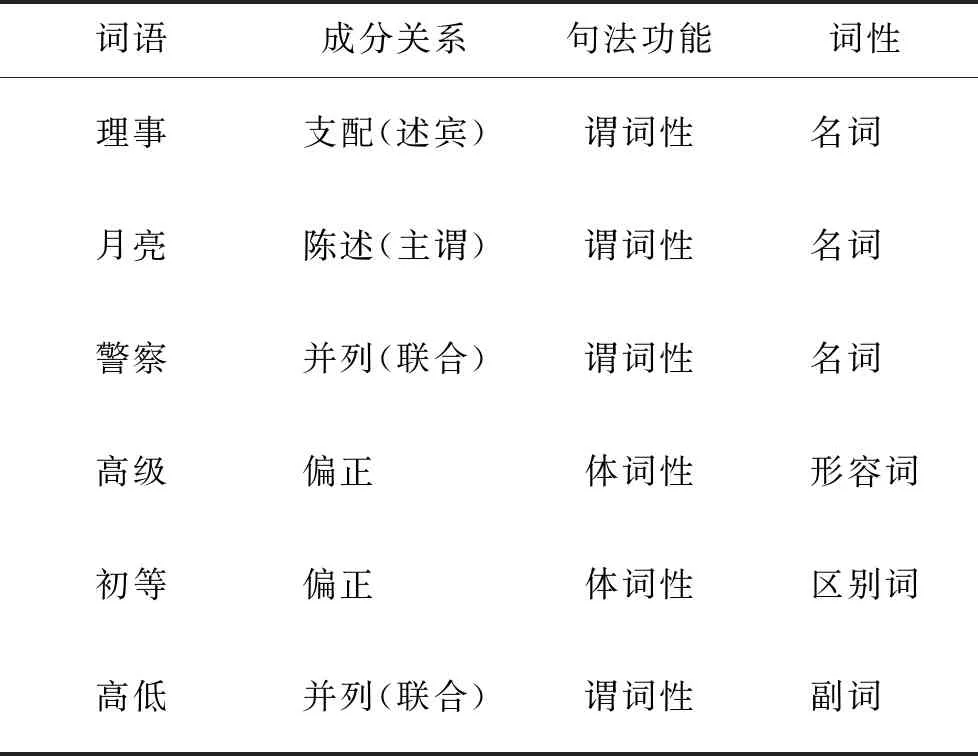

但词语不同,按现在的看法将其成分间的关系看作句法关系,那么成分之间的关系与整体语法功能也没有稳定的对应关联(表3)。

表3显示,从构成成分及其关系看,“理事”到“警察”为谓词性成分,但整体功能却均为名词即体词性成分,用于名物指称;而“高级”的整体功能却成了谓词性成分,用于属性指称;“初等”“高低[义:无论如何]”却成了加词性成分,用于修饰性指称。可以看出,短语的构成成分及关系属性与单位的整体功能属性具有一致的关系;但对词来说,则不必然具有这一属性,相反,会出现比较多的不对应现象。由此可见,复合词与短语在语法属性上是两种差异很大的单位。

表3 复合词成分与结构体功能的关联

六、语序及其价值不同

同样是句子的备用材料单位,词和短语在构成上有一个很大的不同,即作为备用材料而尚未进入造句过程的短语不存在倒装或逆序现象,如“书已出版”,其中“书”是受事。但语法分析时不认为这是宾语提前,而直接看作受事主语,与“已出版书”并不是相同的结构关系。倒装或移位、逆序等往往被看作在句子层面即应用中才出现的变化现象。更多的短语只有一种存在结构,如:

(7)他去上海?→上海去他

有的虽然可以逆序,但已经是两个结构和意义不同的单位,例如:

(8)书在桌上≠桌上有书

前例中的“书”是已知的,而后例的“书”为未知不确定的,语序具有句法区别功能。

对同性质成分并列构成的联合短语来说,成分间逆序则不影响结构与语义关系:

(9)北京和上海都是特大型城市=上海和北京都是特大型城市

另外,无论两个词语组成的短语是什么结构关系,只要是合法有效的,成分之间的结合关系在结构关系和语义关系上一定是可以分析的。

但词语就不同了,对非并列关系的单位而言,无法用句法关系去分析词内关系,如“案发—发案”“质变—变质”多被分析为主谓(陈述)与述宾(支配),词义不同,但并非因句法成分的属性差异而产生,更无句法关系所具有的可推导性关联。

对并列关系而言,也有少量的所谓异序词,即两个成分可以换位,且变换前后的关系和意义是相同的,如“感伤—伤感”“情感—感情”“叫喊—喊叫”“整齐—齐整”等等。这类现象有两个特点值得注意:一是数量很少;二是均为并列式。这种情况可能是早期复合词内部关系不稳定属性的残存。该现象在古代汉语中更为常见,如上古时期就可见下类词例。

(10)人民(《诗经·大雅·抑》)=民人(《诗经·大雅·瞻卬》)

(11)会计(《孟子·万章下》)=计会(《韩非子·解老》)

其他还有“朋友—友朋”“弟子—子弟”“介绍—绍介”“美好—好美”“穷困—困穷”等等。

但即便对同类型复合词而言,更多的还是以下两种情况。

1.虽然能换位,但意义前后不等或完全不同。

(12)情爱—爱情、语言—言语、冷清—清冷、斗争—争斗、翻滚—滚翻

官宦—宦官、唱歌—歌唱、负担—担负、号称—称号、歌颂—颂歌

以上两行,上行复合词换序前后意思有差异,但区别尚不是很大;但下行的复合词却不同,其构成成分的形义相同,换序前后虽然成分关系仍是并列,但意义却大不相同,有的甚至连语法属性也发生了变化,如“负担”可以是名词、动词兼类,但“担负”仅作动词;“号称”是动词,“称号”仅为名词;“歌唱”为及物动词,“唱歌”却是不及物动词,等等。

2.不能换位,只有一种语序形式,这种类型在数量上居多。

(13)年岁、爪牙、骨肉、疾病、田地、原委、父母、夫妻、权谋、曲折

学习、取得、劝解、解放、防止、逢迎

完备、美好、丰满、全都、反正、早晚

对其他类型的复合词而言,还有特殊的属性,即词语成分之间会出现难以按照一般句法关系去解释的组合顺序,主要表现为两个方面。

1.成分的形式顺序与意义的逻辑顺序不协调,例如:

(14)笋干、肉松、鱼生、车辆

(15)洗三、点卯、打围、卧病

这类词语成分的组合可能有很强的汉语独特性(7)这类构词法其他语言中也有,但手段有异,如英语中有peace-loving、record-breaking等。,词语的意义具有典型的不透明性,但其意义的理据却与多数常见词不同,不仅不能从表面成分及其组合推导,而且往往只能以颠倒成分顺序的形式才能获得它们的意义来源。例(14)均为名词,“笋干”指晒干了的竹笋,“肉松”指用肉加工成的绒状松软的食品,“鱼生”则指生鱼片,“车辆”指车的集合概念(8)周荐称该类词语为逆序式复合词,参见周荐《语素逆序的现代汉语复合词》,载《逻辑与语言学习》1991年第2期,第36-38页。但朱彦的看法不同,她认为后一个语素已经产生引申义,故该词语仍可看作常态偏正式复合词,如“干”有“加工制成的干的食品”义,参见朱彦《汉语复合词语义构词法研究》,(北京)北京大学出版社2004年版,第23-24页。笔者认为,虽然周荐的举例值得斟酌,朱彦的多数分析也有道理,但朱彦也承认一些对象目前尚难分析。。例(15)则均为动词,“洗三”是指“旧俗在婴儿出生后第三天给他洗澡”[33]1405,“点卯”指“旧时官厅在卯时(早上五点到七点)查点到班人员……现指到时上班应付差事”[33]293,“打围”指“许多打猎的人从四面围捕野兽,也泛指打猎”[33]237,“卧病”指“因病躺下”[33]1378。可见,该类词语的两个成分关系特别,前为行为,后为行为发生的时间、方式或原因,但后一成分却并非对行为语素本身进行说明,故未构成述补类关系(如“压倒”“缩小”等),更不应分析为述宾关系,而是作为前一个语素的限制性要素而起作用的。按一般带有限制性成分行为的表达,它们应该放在前面,但却位于后面,从而形成一批独具特色的逆序性谓词。

2.成分组合有很强的随意性。所谓随意性是指两个语素组合时不仅难以从语法关系上推导其理据,也难以从意义上找到彼此之间的逻辑关系,换句话说,两个成分的搭配有明显的偶然性或强制性。例如:

(16)油条、地球、汗青、麟止

“油条”形式上与“面条”近似,但不同,它不是“条状的油类食品”,也不是“食油做成的条状食品”,而是“一种油炸的面食,长条形”。“油”与“条”两者的组合呈跳跃状,其间的意义关系难以用一般方式去套用。“地球”与“皮球”等不同,后者是限制关系,表示球的质料,但前者却不能如此理解,“球”主要作为类比语素存在。“汗青”与“麟止”则源自古代汉语,但构成同样复杂。前者原指行为,“古时在竹简上记事,采来青色的竹子,要用火烤得竹板冒出水后才容易书写,因此后世把著作完成叫作汗青”[33]514。可见,“青”由颜色转喻新鲜竹子,“汗”可理解为名词指称义隐喻后使动,表“使……出汗”。后者则更为特别,原指司马迁著《史记》时记史截止的时间:汉武帝于元狩元年(前122)到雍地获白麟。可见,“麟止”可以理解为“《史记》止于获麟”或“麟获《史记》即止”。

由上述分析可知,汉语复合词的构造远非常见的几种类型可以解释,有相当多成员的组合经由复杂的方式完成,虽然也可以从成分之间的所谓结构关系来框定它们,如“油条”“地球”为偏正,“汗青”为动宾,“麟止”为主谓,但对它们内部成分之间的关系及其意义的理解既不符合事实,也没有价值。此类词语并非罕见,还如“洗三”“谢幕”“醒酒”“蒜泥”“星球”“麻球”“汗颜”“汗血”“胜出”“捣鬼”等等。