九一八事变前日军军事演习析论*

2019-12-11

一

关于九一八事变的相关历史,国内外史学界已经进行了多方面的深入研究,并取得了许多研究成果。其中,有关九一八事变爆发的历史背景和日军如何策划并发动九一八事变的研究成果尤为引人注目。对于这一议题的研究,从目前的研究成果来看主要分为三个方面:一是以1906年日本在中国东北设立的“满铁”(南满洲铁道株式会社简称)为研究开端,探讨了九一八事变前日本如何凭借“满铁”铁路作为有利的手段,对中国东北进行经济、文化、教育、宗教等方面的渗透,几乎控制了中国东北地区的经济命脉;二是围绕日本“满铁”经济部为代表的日本在中国东北设立的各方面机关,以最终占有中国东北为目的,如何对中国东北进行全方面长达20余年的各种调查,从而为日本发动九一八事变做准备;三是探讨了板垣征四郎及石原莞尔等人如何在日本军部一部分激进分子的密切配合下密谋策划发动九一八事变,及发动九一八事变之前日军的准备,包括利用“万宝山事件”和“中村事件”制造舆论;通过参谋旅行对中国东北地区进行军事侦察和日本关东军的“军事演习”等。目前为止,涉及九一八事变前日军“军事演习”内容的研究成果有郭建平《“九·一八事变”前关东军的军事准备探析》(载《辽宁大学学报》1991年第6期);刘战、赵朗《九一八前日本的军事预谋活动》(载《兰台世界》2014年5月上旬号)和孙建冰的《日本在“九·一八”事变前的军事准备》(载《“九一八”研究论文集》,吉林文史出版社,2006年)。上述文章中,在论述九一八事变前日本关东军的军事准备问题时,举例说明了驻扎沈阳的日本独立守备队及步兵联队在一段时间内进行“军事演习”的次数及部分列举了驻扎在东北各地的日军部队进行“军事演习”的时间、地点、人员等情况。

探讨九一八事变前日本关东军在中国东北各地所进行的“军事演习”行动,确实能从一个侧面说明九一八事变不仅不是一个偶发事件,而且是一场经过日本关东军缜密策划及准备的军事行动。尽管如此,目前上述的相关研究中仍然存在着一些需要进一步厘清的问题。其中包括:一是日本驻扎在中国东北各部队的日常军事训练和正规的军事演习的界定问题。二是日本关东军的日常军事训练与军事演习的比较基准和前提问题。也就是说,如果仅仅是罗列说明1931年九一八事变爆发前日本驻扎在中国东北的各部队进行了“近百次军事演习”,而不去了解此前历年日军“军事演习”的具体情况,也不对九一八事变爆发前日军“军事演习”与此前每年日军“军事演习”情况进行一定的比较分析的话,则对于认定日本关东军在九一八事变爆发前进行的“军事演习”是否比照之前频繁,进而要认定日本关东军的“军事演习”是在为发动九一八事变进行充分的军事准备,则其说服力明显不足,并影响到这一议题本身的科学性,容易让人产生非议。三是从战前日本发动战争的惯例看,其在策划发动甲午战争、日俄战争、太平洋战争以及密谋北上入侵苏联的战争之前,均在某地秘密进行了有针对性的大规模的军事演习,而是什么原因使得日军在发动九一八事变前没有进行大规模的军事演习。

有鉴于上述的问题,本文拟通过九一八事变前的相关报刊文献资料以及档案资料,考察日本关东军自设立以来在中国东北所进行的各种军事训练和军事演习的具体情况,以期通过东北地区的中日关系因东北易帜及万宝山事件和中村事件等而变得紧张,前、后两个时期内日本关东军进行“军事演习”的时间、地点、规模及次数等的比较,探讨九一八事变前日本关东军的日常军事训练和军事演习的区别,并在厘清比较基准的基础上,进一步探讨九一八事变前日本关东军所进行的各种“军事演习”的性质、目的等。

二

(一)日军在中国东北地区的“秋操”与“军事演习”。日本关东军成军于1919年,此前为关东都督府陆军部。日俄战争后,按照《朴茨茅斯条约》和《中日会议东三省事宜条约》(又称“北京会议专约”)的规定,日本在“满铁”沿线拥有了驻军权,之后在“满铁”铁路沿线设置了铁道守备队以警备铁路,维持铁路沿线的治安。自关东军都督府陆军部成立以来,日军在中国东北设置了一个由6个大队①1906年9月,由日本预备军人编成南满铁路守备队6个大队,1909年4月设立独立守备队,司令部设于公主岭,6个大队分驻于公主岭、开原、奉天、连山关、大石桥及瓦房店等地,1916年6月预备役制改为现役制,1923年3月缩编2个大队,改为4个大队,1929年4月又增设2个大队,恢复为6个大队。组成的铁道守备队和1个常驻师团。其中,铁道守备队每个大队由4个中队组成,遍布南满铁路沿线各地,担任铁路警卫任务;而在中国东北的常驻师团每两年进行一次调换,师团司令部设在辽阳,除了留守日本本土该师团原防区内的1个联队外,其余3个联队与铁道守备队共同分布于长春至大连、奉天(今沈阳)至安东(今丹东)、大石桥至营口等地的“满铁”铁路沿线,及辽东半岛租借地内的大连、金州和旅顺等地区。

按照日本陆军的规定,驻扎在中国东北各地的日军在每年秋季均要举行一次旅团级以上规模的军事对抗演习,即当时媒体报道中所称的“秋操”。从《盛京时报》相关报道及相关档案中可以了解到,从1906年起驻扎在东北各地的日军几乎每年都有举行“秋操”的记录。其中,1908年农历9月,“驻辽日军每届秋季操演一次将实地练习,由昨日起按日操练,其战斗地路线由辽南七岭子起至辽城止,分十联队为客,十四联队为主。客主攻,主主守,设伏出奇机变百出,观其情势大约非一星期内能决胜负”②《辽阳日军秋操》,《盛京时报》第587号,1908年9月13日,第4版。。1910年农历9月16日至19日,“日军第22旅团,因刻届秋操之期,日前由驻奉日总领事知照交涉司,谓该日军拟在铁岭、辽阳间旷野举行秋期机动演习……该日军系由步马炮各队组成,此次特分作两军,一军由奉起程进攻,一军则由铁岭鼓噪南下,以期在中央某地点会战。当未会战以前,各军又另行小演习,且战且进,以资历练。闻对峙两军已经预备一切,驻扎公主岭之马队以及炮队亦以莅奉参加”③《奉天日军借地操演》,《盛京时报》第1187号,1910年9月18日,第4版。又见《日军借地演操》,引自辽宁省档案馆藏《奉天省长公署全宗》,档案查阅号JC010-01-005059。。另,1914年10月中旬至下旬,驻扎在东北各地的日军也举行了秋季联合大演习,南自旅顺、北至公主岭的日军驻扎师团各部及日本铁道守备队均抽出部分军队参加了“秋操”④《奉天行政公署为南路观察使呈日军在辽阳海城等地进行军事演习情形事》,引自辽宁省档案馆藏《奉天省长公署全宗》,档案查阅号JC010-01-001850。,演习范围南始大石桥、海城,北至奉天,中心地区在辽阳附近,总人数约1200名。

1925年10月22日,驻扎大连的日军及辽阳的日本骑兵部队、旅顺的日本炮兵部队联合在大连演习了“秋操”,其间旅顺、大连日本租借地内的各日本小学校三年级以上学生俱往参观,各团体及市民也可参观。①参见《大连日陆军演习秋操》,《盛京时报》第5754号,1925年10月23日,第4版。1926年11月4日至8日,驻扎东北的日军第10师团,在公主岭、长春间以及南岭附近举行“秋操”。②《奉天日驻军演习秋操》,《盛京时报》第6079号,1926年10月1日,第4版。同样的报道在1926年以后也几乎每年出现在相关的媒体报刊上,如1927年10月21日至22日,日军铁道守备队在大连地区的周水子附近,举行了野外“秋操”。③《大连署长参观大演习》,《盛京时报》第6443号,1927年10月25日,第4版。在次年9月20日,“附属地守备队联合附近各道线驻守军队数百名”④《营口守备队演习秋操》,《盛京时报》第6759号,1928年9月24日。,在营口附近进行了秋季操练。而在1930年10月14日至15日,日军第16师团,在辽阳、十里河、烟台一带附近举行了对抗演习。在该次“秋操”中,东北军第1旅旅长王以哲,特派团副王志军、营长刘汉玉、胡丹忱等20余人,应邀前往观摩此次“秋操”。⑤《奉天步一旅派员观日军演习》,《盛京时报》第7472号,1930年10月17日,第4版。

从驻扎在中国东北日军举行“秋操”的时间看,日军每年一度的“秋操”大多选择在10月左右,举行“秋操”的地点既有辽东半岛租借地,以及长春、四平、营口等“满铁”铁路附属地内,也有铁路附属地外的铁岭至辽阳间,以及辽中等地区。日本关东军每次“秋操”参加的兵种及内容也不尽相同,有时是辽阳、铁岭间步、骑、炮等联合兵队甲乙双方的攻防及行军演习,也有集中打靶、进行实弹射击的“秋操”,也有辽阳、十里河间单纯步兵的对抗性“秋操”等。另外,“观兵式”是关东军每年“秋操”中的活动之一,但并不是必选活动。例如,1927年10月21日,日本铁道守备队在大连周水子附近的攻防对抗演习结束后,还举行了“观兵式”,并邀请中外武官观看;而在第二年9月20日关东军举行的“秋操”中,日本各守备队集结举行了打靶等实弹射击项目后,就草草结束了“秋操”,并没有举行“观兵式”。当然除少数媒体记者出席外,也没有邀请中外武官参观。从日军参与“秋操”的部队看,由于资料文献的限制,我们无法获得日本关东军每年参加“秋操”部队人员的具体情况。但从总体上可以肯定的是,每年秋季日本关东军都有举行“秋操”的惯例,其参与部队时而为铁道守备队各大队,时而为日军驻扎东北师团的各旅团,同时也存在既有铁道守备队又有驻扎师团部队共同参与的情况,总之其参与“秋操”的部队虽然不是很固定,但是规模都比较大。另外,相较于秋季举行的“秋操”,在春季的4月份左右日本关东军还会举行“春操”。

在每年的“秋操”及“春操”之外,驻扎在东北各地的日军都要进行大队、中队等规模的“军事演习”。这种“军事演习”在当时因具有普遍性而很少见诸当时的新闻媒体,即使是在1928年东北易帜之后,东北地区的中日关系变的进一步紧张的时候,关于日军“军事演习”的相关报道也不多见诸当时日本背景及中国背景的新闻媒体中,不过从当时的报刊中还是能够看到零散的简单报道。其中,1925年1月,日本辽阳铁道守备队和大石桥铁道守备队分别在新年后“演习行军”。⑥《奉天守备队演习行军》,《盛京时报》第5485号,1925年1月12日,第2版。此外,在1927年2月27日,营口日本在乡军人联合大石桥日本守备队举行铁道警备演习,还“演习与匪交战之状况,日人之注重武备于此可见”⑦《营口日军演习》,《盛京时报》第6216号,1927年3月4日,第5版。。

在当时新闻媒体中不常见的日军“军事演习”,由于其在演习之前必须通过日本驻奉天总领事馆函知外交部驻辽宁特派员办事处呈辽宁省政府(早期为奉天交涉署)等中方相关部门获得批准,并由东北地方行政机关告知当地居民,以免产生误会,并届时避让等。因此,在现在保存下来的东三省相关档案中,可以查到大量记载日军在南满铁路沿线驻军开始至九一八事变爆发前有关“军事演习”的相关记录,如1913年6月11日,日本关东军驻扎在开原和铁岭等处的独立守备步兵第2大队所属部队,将校12名及下士以下 168名,合计180名,由四平街拔队前往八面城、三江口、富家屯、郑家屯等处演习行军,往返以10日为限。①参见1913年7月21日《辽源县呈奉天行政公署“日本守备队在境演习情形由”》,引自辽宁省档案馆藏《奉天省长公署全宗》,档案查阅号JC010-01-001849。又如1914年9月14日至17日,驻扎连山关的日本独立守备步兵第4大队第2中队演习野外行军。②参见1914年9月12日《为日军演习野外行军由》,引自辽宁省档案馆藏《奉天省长公署全宗》,档案查阅号JC010-01-001850。而1930年7月21日至7月28日,驻鞍山日本独立守备步兵第6大队将校以下约50名举行演习。③参见1930年7月11日《外交部驻辽宁特派员办事处呈辽宁省政府“呈为日领函为日军第六大队举行演习由”》,引自辽宁省档案馆藏《奉天省长公署全宗》,档案查阅号JC010-01-001858。从前述资料中看,日本关东军所属部队的“军事演习”为经常性行为,但大都日期不固定、规模小、进行内容单一。

根据战前的媒体及相关档案等资料的考察发现,日俄战争后至九一八事变前驻扎在东北各地的日本关东军的军事活动,既有每年举行的“秋操”和偶尔举行的“春操”,也有经常性的“军事演习”。虽然,“秋操”“春操”和“军事演习”具有不同的特征,但是这些军事活动都有一定的军事目的和军事背景包含在内。其中,日本关东军每年秋季在中国东北各地定期举行的“秋操”,除了是各部队一年中日常军事训练的成果综合,或是衡量各地驻军的军事作战能力的强弱外,更多的意义则在于显示其军事的震慑力,以保持在东北地区的军事平衡,维护日本在中国东北的各种权益;而日本关东军的“军事演习”,除了显示其在某一个地区的军事震慑力之外,更多的是在假想某种特殊环境下,训练日军小规模战术单位的机动能力及作战能力。如此,日本关东军在这一时期的“秋操”和“军事演习”都带有强烈的军事动机。

(二)九一八事变前日本关东军在中国东北各地的“军事演习”。驻扎在东北各地日本关东军的“军事演习”,在九一八事变前曾引起东北地方政府的密切注意。1931年8月,当时的沈阳县县长给辽宁省政府主席臧式毅递交呈文,汇报了日军独立守备第2大队及第2师团第29联队在同年7月进行“军事演习”的情况,该呈文中的附表具体统计了日军在1月内进行多达9次“军事演习”的日期、地点、人员等情况。④参见1931年8月10日《沈阳县政府给辽宁省政府主席函“沈阳县查报日军在县境演习次数一览表(二十年七月份)”》,引自辽宁省档案馆藏《奉天省长公署全宗》,档案查阅号JC010-01-001858。

由于日本关东军从1906年驻防东北时开始,便定期通过日本驻奉天总领事馆函知东北地方当局相关部门获得批准进行“军事演习”和“秋操”等,形成了长期的一贯性行为。因此,东北地方当局只是将每次“演习”情况记录在案,如上述沈阳县政府给辽宁省政府就日军在一段时期内的“军事演习”情况进行特别行文加以报告的现象基本没有出现过。由此可见,九一八事变前的日军“军事演习”的确与以往产生了异常,才引起了沈阳县地方当局的特别关注。

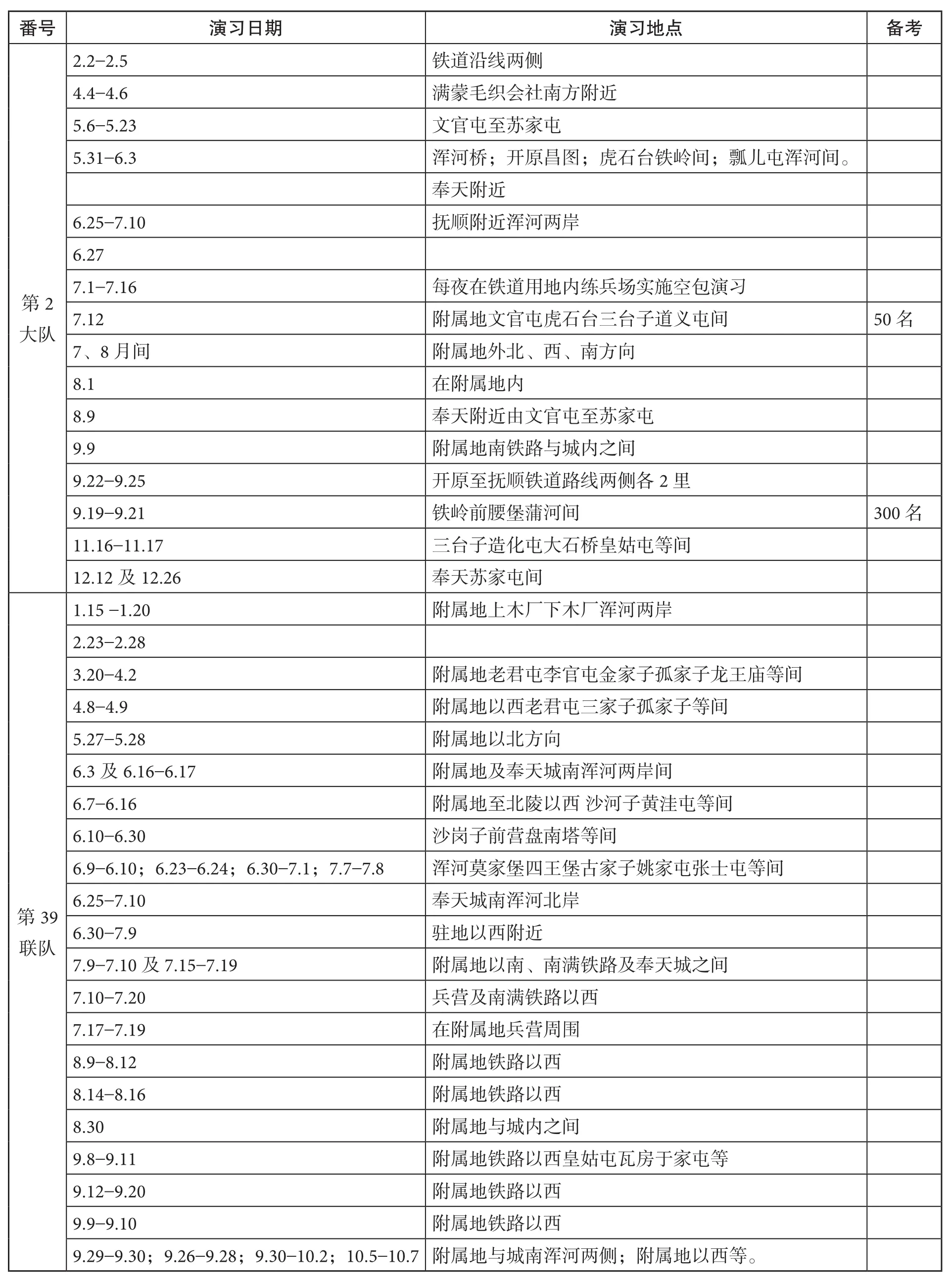

那么,九一八事变爆发前一段时间内,日本关东军的“军事演习”到底产生了哪些异常,只有通过对东北易帜前中日关系相对稳定时期,及东北易帜后尤其是中日关系因“万宝山事件”和“中村事件”变得愈发紧张时期,日本关东军的“军事演习”情况进行具体考察,才能得知。因此,选择东北易帜前1927年1月1日至12月31日的1年间与九一八事变爆发前1930年9月1日至1931年8月31日的1年间日本关东军的“军事演习”情况作为比较的基准,进行对比分析。根据相关档案资料,东北易帜前1年内驻扎沈阳的日本关东军的“军事演习”情况如表1所示:⑤参见根据辽宁省档案馆藏《奉天省长公署全宗·奉天省长公署为外交部特派奉天交涉员呈报日军在奉天抚顺各地行军演习及演习地图事》(档案查询号JC010-01-001853)、《奉天省长公署全宗·奉天省长公署为外交部特派奉天交涉员呈日本驻本溪连山关步兵视察战绩事》(档案查询号JC010-01-001862)统计。

表1:1927年1月1日至12月31日日军“军事演习”统计表

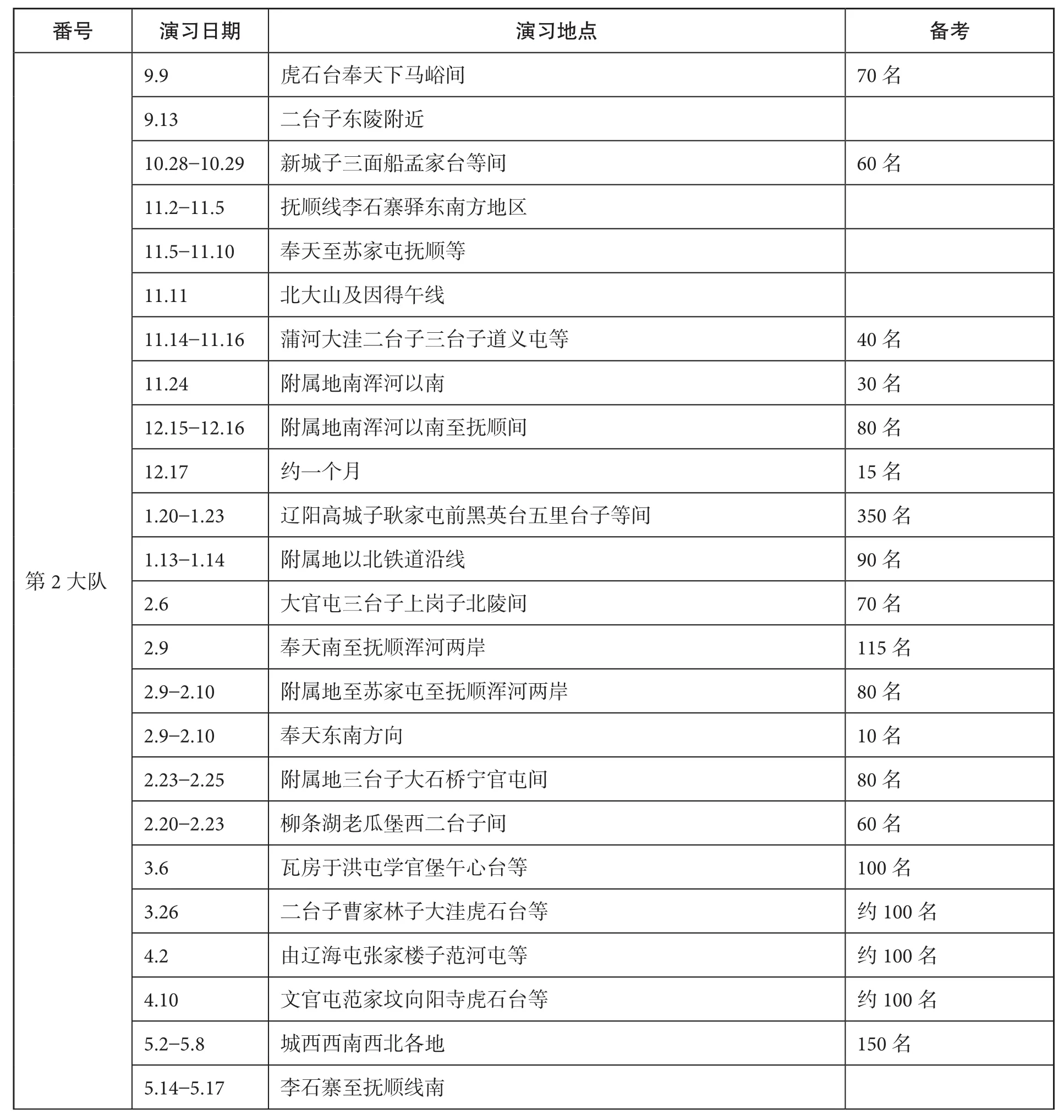

通过上表可以发现,从1927年1月1日至12月31日1年内驻扎沈阳的日本铁道守备队及师团所属部队进行“军事演习”的时间少则一两天,多则10天、20天,最多达到一两个月;每次规模都不大,一般参加人员大约在几十人至几百人不等;地点多为附属地铁道沿线两侧、沈阳南部浑河两岸,文官屯虎石台三台子之间(东北军驻地北大营西北部一带)、南满铁路及奉天城之间等地。与之相比较,九一八事变爆发前的1930年9月1日至1931年8月31日1年间,驻扎沈阳的日军“军事演习”情况见表2:①根据辽宁省档案馆藏《奉天省长公署全宗·辽宁省政府为外交部特派辽宁交涉员呈报长春市政筹备处代电日军演习情形事》(档案查询号JC010-01-001858)统计。

表2:1930年9月1日至1931年8月31日日军“军事演习”统计表

续表

续表

通过对以上两个统计表的比较可以看出,东北易帜前的1927年1月1日至12月31日1年内驻扎沈阳的日本铁道守备队及师团所属部队进行“军事演习”的次数为47次。而在九一八事变前1930年9月1日至1931年8月31日的1年内驻扎沈阳的日军铁道守备队及师团所部进行“军事演习”的次数则明显增多,达到了61次。并且,在九一八事变前1年的日军“军事演习”中,还多次出现了在标明期限为1个月“军事演习”,期间“演习数回”的记录。可见,九一八事变前的一段时期内,日本关东军的“军事演习”的确更加频繁。这也是当时引起沈阳地方当局密切关注的主要原因。

不但如此,根据档案资料显示,九一八事变前驻扎沈阳的日本关东军各铁道守备队、驻扎师团所辖各大队等的“军事演习”中,参加“演习”的人员规模较之以前也有了明显增加,并且科目及目标更具有针对性,既有行军训练、耐寒训练,也有实弹射击、临场突击等;既有步兵、骑兵、炮兵的单科训练,也有2个兵科的联合训练;演习的地点大多是以沈阳为中心的附属地浑河两岸、奉天至抚顺间、大西边门大南边门间等;及以东北军驻地北大营为中心的蒲河二台子道义屯间、柳条湖老瓜堡二台子间、王(旺)官屯三台子间等地进行。特别是九一八事变前几天,在沈阳的日本关东军司令官本庄繁,于9月15日夜和16日上午检阅了日军出动演习,还部署了16日和17日夜间的各项演习,包括进攻沈阳城墙、内城巷战、包围北大营、飞机场以及兵工厂等。①参见马越山:《“九·一八”事变实录》,沈阳:辽宁人民出版社,1991年,第140页。

上文虽然只是对于日本关东军驻扎沈阳部队的“军事演习”情况进行了比较分析,但是其具有代表性及典型性。根据对相关档案的考察及统计,与前文相对应时期的日本关东军在东北各地驻扎部队的“军事演习”情况,与其驻沈阳部队的情况相似。因此,从1930年至九一八事变爆发前日本关东军所属各部队的“军事演习”不只是“近百次军事演习”,而是更加频繁的多达几百次之多。

三

甲午战争结束后,清政府大举引进日本军事教育体系。在这一过程中,借助于日文汉字化的优势,日本的军事用语也大多原封不动地进入了中国。于是,在当时的《顺天时报》《盛京日报》《大公报》《申报》等媒体中,常见“演习军事”“演习术科”“演习骑兵”“演习射击”“演习夜间行军”“演习工兵”“演习野外通信(讯)”等词语。这些被照搬而来的词汇经媒体广泛使用后,得到了当时社会的认同。但是,如果认真考察这些词语的使用方式及所谓“演习”的实质和内容,则不难看出,“军事演习”这一概念的内涵,实则是指当时军事院校所进行的军事教育、野外军事实习,以及驻营各部队所进行的小规模训练,属于其战术部队日常的任务,即现代意义上军事训练的范畴。也就是说,在战前及战后都在使用的“军事演习”一词,其在战前及战后的内涵中有所区别的——战前的“军事演习”是指现代意义上的军事训练。

“秋操”一词原指日本秋天收割后举行的陆军军事“大演习”,在引入中国后被简化为军队“秋天的操练”。并在当时官(军)民(媒体)的推动下,中日陆军以至于英法等国的陆军秋季所进行的现代意义上的军事演习,均被中国约定俗成称之为“秋操”。在战后的学术研究中,一些学者也有将战前日军的“秋操”和偶尔举行的“春操”与日俄战争前日本陆海军模拟旅顺口登陆的陆奥湾军事演习,以及珍珠港事件前日本海军模拟珍珠港所进行的攻击演习,引入同类。当然,后者的军事演习从其目的性上看,要远远大于每年的“春操”或“秋操”。

综上可知:第一,九一八事变前日军的“军事演习”按照现代军事语境属于日常常规的军事训练;当时的“秋操”作为测评其部队作战能力的综合演练才是现代语境下的军事演习。因此,如果对于报刊及相关档案材料中记载的九一八事变前日本关东军的“军事演习”,不做具体的分析便极易混淆成现代意义的军事演习,并以此为依据进行的史学研究,必然会出现某些偏颇。

第二,东北易帜之后,至“万宝山事件”和“中村事件”到九一八事变爆发,在中日关系越来越紧张的情况下,日本关东军的“军事演习”较之东北易帜前也越来越频繁,并且其不是单纯的、一般意义上的军事训练,而是更具有针对性,显示出了更加强烈的军事目的和军事动机。

第三,日本关东军在做好发动九一八事变的行动计划后,碍于军事行动的隐秘性,没有像通常那样举行大规模模拟战场进攻的军事演习,而是将原本属于军事演习中的军事行动进行了分解,以分队、分批的小规模军事训练形式代替军事演习进行了实战准备,达到了大规模战前军事演习的目的,并以此欺骗东北军事当局乃至国际社会舆论。

第四,虽然目前的学术研究中,仅仅证明了九一八事变系由日本关东军内部的几位参谋策划,进而引发了九一八事变的爆发,而非关东军集体策划并发动了侵华战争。但是,正是日本关东军从1930年以来,中日关系变得越来越紧张的情况下所频繁进行的小规模“军事演习”,不仅为日本关东军发动侵略战争进行了充分的军事准备,也助长了板垣征四郎等人的侵华野心,为其策划发动九一八事变提供了可供参考的重要条件。

第五,九一八事变前日本关东军在中国东北各地所频繁进行的小规模军事训练,从规模上虽然无法与日俄战争、珍珠港事件前,以及“关特演”等日军所秘密进行的大规模模拟登陆、空袭等的军事联合演习相比较;但是,从其军事动机、重要程度及军事效果等来看,可以与此前的日俄战争、珍珠港事件等的联合大演习相提并论。