基于H-I-S视角下传统村落分类与发展模式研究

——以邯郸市为例

2019-12-11麻国庆冉非小

陶 慧,麻国庆,冉非小,乔 婧

(1.中央民族大学,北京100081;2.华中师范大学,湖北武汉430070)

引言

传统村落作为农耕文明中不可再生的文化遗产,是新时代背景下推进乡村振兴战略不可忽视的资源与潜在力量[1],近年来受到社会各界的关注。截止到2018年6月,住房与城乡建设部等多部门先后公布了6批276个国家级历史文化名村,4批4153个中国传统村落,覆盖全国31 个省、自治区、直辖市,制定和出台了国家级或地方性法律法规,形成了政府主导、社会各界积极参与的保护态势。

中国历史悠久、疆域广袤,传统村落众多,但保护名录下的数量分配不均、地域差异明显,整体上南多北少、东多西少,集中分布于西南、华东地区,其中云南、贵州两省数量最多。这一空间分布特征严重影响了传统村落保护的系统性和有效性。尤其河北、山西等省,由于长期受到资源型发展路径的影响,生态环境恶化,文化资源受损,散落其间的传统村落消亡速度加剧,社会问题交错复杂。在新形势下,乡村文化的复兴对于传统产业结构的升级和城乡二元差距的缩小意义重大。“乡村振兴战略”无疑是中国政府对乡村现实问题的回应,强调乡村生态安全的重要性,鼓励传统村落多元发展的试验和探索[2-3]。

随着政策的变动,我国学术界对传统村落的研究经历了起步、停滞、回暖与高潮等阶段。1949 年前以梁漱溟主导的“乡村建设”运动和吴文藻对“社区研究”的倡导为开端,掀起村落研究的起步[4];20世纪六七十年代,受国内政策影响,乡村建设与传统村落的研究几乎处于停滞状态。随后费孝通以个案研究展开村落社会经济体制的深度剖析[5],尤以《乡土中国》更具影响力,它从整体上构建了理念中的乡土社会[6]。改革开放后,中国农村社会结构、生产方式、农民生活发生了深刻变化,对村落的研究进入了新时期[7-8]。学者从自治制度和自治组织改革[9]、村落社会流动和分层[10]、村落文化景观变迁[11-12]等不同角度展开探讨,经历了从“定性描述、定量方法引入”到“多学科交叉综合研究、从物质表层向文化内里”、从“物”到“人”的研究转向。2012年,由原建设部牵头启动了中国传统村落的调查,标志着我国进入传统村落保护的新高潮。2017年8月,中共十九大进一步将传统乡村的复兴提升至国家战略层面,推动传统村落的研究领域不断深入,视角不断多元化、方法不断创新,我国学者在人地关系[13]、空间结构[14]、文化景观以及保护与开发[15-17]的路径等多方面取得了丰硕的成果。

目前,中国社会已进入由传统到现代的全面转型阶段,传统村落转型发展已是不可逆转的时代潮流。在乡村振兴和城乡关系转型背景下,已有研究还存在以下不足:(1)偏重乡村遗产的评估与保护,缺乏从动态视角关注传统村落可持续发展的能力,理解与关照人的生存与发展的诉求。(2)对传统村落发展更新研究增多,但却忽视了乡村变迁中,正在生长的城乡相互渗透、要素融合的新型区域,偏重行政意义上的界定,未形成全面传统村落分类研究体系。(3)由于缺乏对不同类型传统村落发展模式的科学总结,千篇一律的新农村建设、美丽乡村建设加剧了“特色危机”,导致生态环境的恶化、传统乡村文明和乡土景观的凋敝以及原住民失去话语权等问题。

基于对邯郸传统村落发展情况的系统调研①本文前期的调研时间为 2018年7月23日—8月10日,9月22日—10月4日。,论文以动态、多维的研究视角,首次关注乡村主体(host,H)、产业(industry,I)与空间(space,S)三大要素演变与组合,试图在邯郸市域尺度下探讨和验证3 方面内容:(1)H-I-S 三要素内涵与三者间的协同关系;(2)以“主体-产业-空间”(H-I-S)要素组合作为判别依据,划分出不同类型村落;(3)以H-I-S 的不同初始条件为依据,为不同类型的传统村落寻求科学的发展模式,以推动传统村落的健康发展。

1 研究进展与理论引介

1.1 传统村落转型

“传统村落”的定义众多[18-19],同时涉及诸多与之类似的概念,如古村落,历史文化名村等,学术界一直对其没有统一的定义。不同学科对其界定虽有不同偏重,却都倾向将村落当成一件特殊的文物来评估[20-21],导致偏向强调物质形态的延续,而轻视了村落作为人类活动的空间载体,始终是为人类社会服务,并随着社会发展不断地调适与复兴的可能性[22]。本文中的传统村落指涵盖了包括古村落、历史文化名村(镇)在内的一切现存具有较高历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值的古代村落,它们虽历时久远,但仍可供人类日常生活所需,并秉承可持续特性。

有关传统村落转型的讨论始终伴随着现代化进程在不同尺度上展开:全国层面主要围绕着资源型地区转型升级、动力机制与转型路径等;地区层面多以乡村功能转换为研究重点讨论城乡统筹的科学模式,同时,乡村复杂性、后乡村主义等理论探讨应运而生;微观尺度上多从乡村发展要素入手,分析土地利用政策、乡村人口的流动和乡村产业转化等[23-25]。总体说来,已有研究趋于两种不同结论:一种是有学者关于“村落终结”的担忧,他们认为传统村落在空间上会为城市的扩张所侵害,在社会文化上也会面临失序和解体,村落不可避免地因城市化走向“终结”[26];大部分学者坚持“村落可再生”[27],即现代化反而为传统村落的再生与发展提供可能,传统村落的复兴恰好可以借助城市化的资本输入。在新的历史时期,村落共同体的网络关系与质性并不会发生逆转,反而可以获得重构的机会[28]。城乡统筹背景下,我们关注村落转型的核心问题是相较于城市,乡村具备的独特属性是否可以转变为资源,为其续存、重组与可持续发展提供养分?笔者调研发现,即便是式微如空壳的村庄,依旧在沉寂静默的石房子丛中,开出倔强的温情的田园之花,正是通过与都市的“分离”与“被损害”,村落才获得全新的庄严的乡村性。

在乡村振兴背景下,本文以“转型”和“协同”为着眼点,从变迁视角去关注现代化进程中的传统村落类型、特征与发展路径,避免就村落谈村落,困寰于村落的物质空间无法观察外围与之互动的要素变化对村落的影响和带动,为理解传统乡土社会的现实、问题和趋势提供了一种全新的研究方向。

1.2 多要素协同理论视角——H-I-S

1.2.1 “H”“I”“S”维度内涵解析

传统村落的发展不仅包括物理形态、空间组织和社会关系等方面的转型,更需要的是“人”(村民)和“业”(产业)的进步[29]。当前的中国乡村比以往任何时候都更为多元、复杂和开放,村民与村落、产业与空间的关系构成了乡村性变迁的中轴。以往研究中忽视了村民与村落之间的发展张力和分离的可能。“村民”与“产业”既是构成广义村落的两大要素,也对理解空间及其变迁具有重要意义。原有稳定且未分化的“村民”“产业”概念显然已经无法帮助我们在新形势下认识重新被塑造的村落。本文以“主体”(H)与“产业”(I)两大要素的变化,以及是否会投射到“空间”(S)上,出现拓展改造情况,建立三维视角的类型判别法。

(1)H维度

H 维度指的是村落的主体(村民)变迁状态。为了让分类更具包容性和普适性,结合传统村落的现实状况,将村落主体状态分为:H1:无人,空心化程度高,大量人口流失(尤以青壮年为主),老人儿童留守现象明显,常驻人口比例低于20%。H2:有人,人口空心化指标低,原住民常驻比例高,且村落主体保有日常生活的活力。值得注意的是,此种情况并非表示村落人口无流失,相反,随着乡村绅士化现象的出现,在一些艺术化的村落中可能伴随着新旧人口置换。

H 现状判别是研究村落再生力的核心指标,也是为突出村落的变迁中,人的身份在不断被重新定义。突破了传统研究将村民行动抽离于经济、文化、生态构成的整体结构变迁中,由此带来“看文化不见人”的研究局面。

在传统的乡村社会中,人是村落地方性意识的核心,是地方区别于其他空间的关键所在,更是乡愁情结的发起者和归因[30]。在失去“人”的村落中,我们依旧看到村落空间传统性存续的地方依恋。村民在流动中重新与村落空间形成身体、情感、社会关系等方面的联系,这不仅催生出极具特色的转型村落,也使中国乡村具备了与以往不同的“新乡村性”[31]。

村民的市民化和乡村绅士化,构成了H 维度的双向互动。常常也会出现原住民和新居民的交替,其中,新居民是独立于原来城市人与农村人概念的构成。部分返乡的都市群体,具有高知识层次、高社会责任,成为乡村复兴的核心力量。他们在村落聚集,形成新的文化土壤与自治结构,将成为新时期传统村落发展的一股新生力量。

(2)I维度

I维度分为原生产业和新兴产业两种状态。

I1:原产业,表示村落仅出现传统农业、养殖、畜牧和传统乡村商贸活动;I2:新产业,多出现旅游观光、休闲农业、文创艺术、人造小镇等新型商业形态。

随着社会生产力的发展,传统乡村特征的变化突出表现为产业非农化趋势增强。由产业转型带动村落生产、生活与生态空间的变迁,社会构成上农民的分化以及乡村文化的再生,这是本文研究产业维度最大意义所在。正因为产业对其他要素的影响,在传统村落的复兴过程中,“以人为本”和“以业为本”同等重要,共同推动着乡村社会由传统向现代的全面转型。

新型产业是以创意为核心的生态文化资源的再生产,并非是对传统农业的摒弃;相反,是对传统产业的艺术价值再造,将成为传统村落最具竞争力的方向。在都市人群对乡愁的追逐中,让质朴的、原生态的东西具备了现代性的权力,使得他们“可以在正消失的事物中看到一种新的美”[32]。

(3)S维度

“空间”(S)维度在这里主要指因为新型产业要素的嵌入带来村落内外空间格局的拓展变化,可分为:S1:无改造,保持原有格局;S2:有改造,出现新空间的生长趋势。本文所指空间是带着综合地域性的,是由多层次的集镇、村庄及其所管辖的区域组合而成的空间系统,包括相对保持恒定状态的村落、外围随经济社会活动不断变化的集镇或商贸空间,以及逐步演变为现代艺术审美对象的乡村吸引物等复杂的要素综合体。

(4)“H-I-S”评价框架

动态视角下,传统村落转型的实质是各要素在城乡之间的合理流动和有效配置,其目标是在主体、产业、空间变迁相匹配的前提下,实现村落乃至整个城乡地域系统的持续、稳定、协调发展。为便于界定村落变化状态,建立一套基于“H-I-S”的村落要素评价指标尤为必要(表1)。用乡村定居率来表达村落人口变迁测评,以农业从业人员和地区经济结构两个指标来明确产业结构的变化趋势,而空间的变化最终需要从土地利用类型和村庄宅基地利用转型度统计上加以考量[33]。

结合已有文献对乡村转型测度的定量评价研究和实践基础上,建立模糊综合评价模型,将模糊因素数量化;利用层次分析法确定评价指标的权重;利用向量的乘积,求出综合评价结果的代数值;按数量由大到小排队,对评价对象的综合评价结果进行直接比较[34-36]。

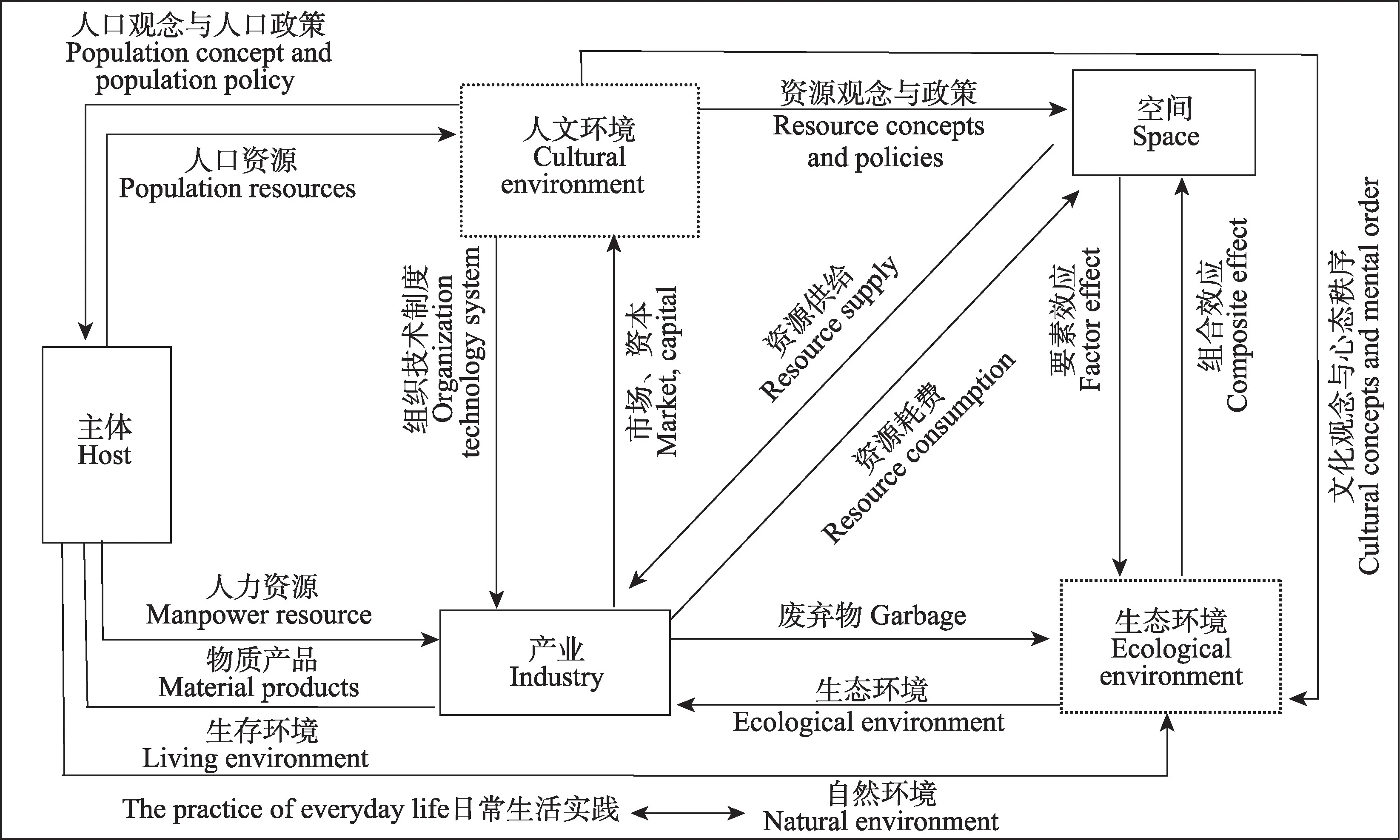

1.2.2 H-I-S关系与协同

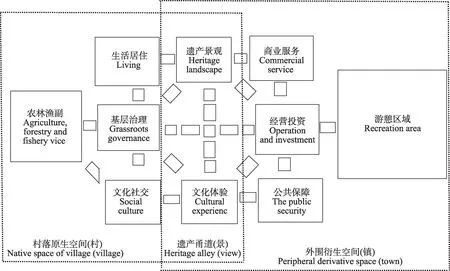

现实中H-I-S 三者复杂多元关系还表现在(图1):(1)H 与S 存在交互胁迫:人口的集聚一方面为了避免村落及周边乡村环境由于村民流失出现的空心化趋势,另一方面也会对原有的乡村空间格局造成冲击,外来移民往往会携带着投资与开发而来,引发空间的破碎与侵占。(2)H 与I 存在制约协同:H生长于乡村,并融于乡土景观基底,然而,乡村却是通过产业的分离、损逝与回归,重新获得新的生命力。H的流动与I紧密相连,城市化促进了村民向都市涌动,而乡村的复兴也会带动都市人流入村落,进行二次生产。常说村落的活化,既要人气更需产业。二者缺一不可。(3)I与S存在依附拮抗:产业以空间为载体,空间因产业焕发活力。同时,强调空间边界既是对物质结构的规范,更是限制产业对资源和生态环境的适度运用。尤其是新型产业在乡村空间的嵌入,需要行动策略的指导和规诫。H-I-S三者协同互动,是实现传统村落“生态家园”理想的最佳组合要素。

值得注意的是,传统村落产业转型必然催生新的空间类型。比如出现为休闲服务业的商品店铺、家庭旅馆和度假村等。产业转型带来空间功能的多样化与复杂化,如何理解原有传统空间布局下融入新功能是村落发展路径选择时必须面对的问题之一。

2 案例地概况

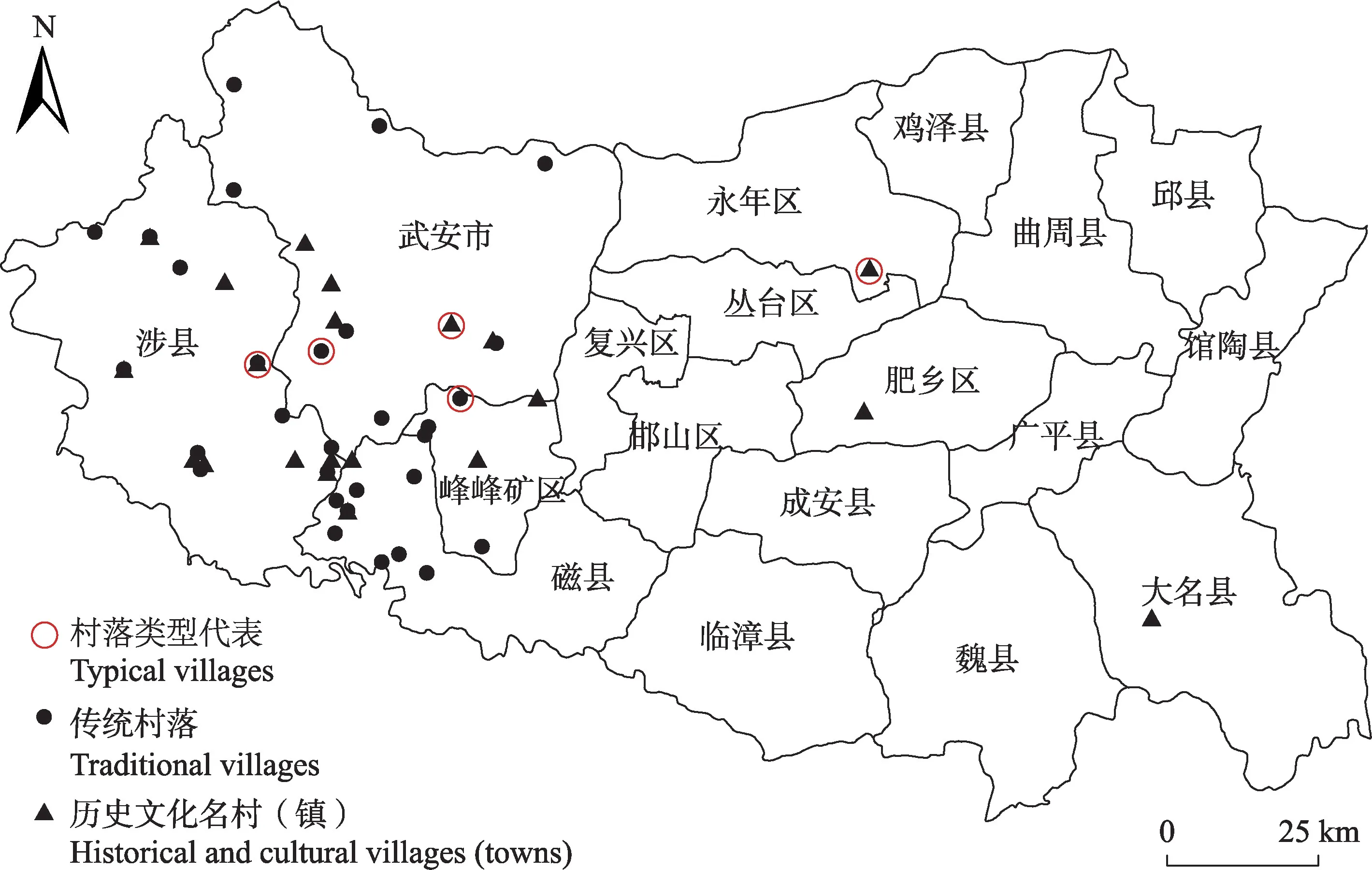

邯郸位于河北省南部,地属晋冀鲁豫4省接壤,是太行山山脉文化传承的重要载体,历史厚重、文化悠久。自20 世纪70 年代末以来,随着土地政策的变革与工矿产业的快速发展,邯郸产业结构弊端日趋凸显,生态环境日益恶化。党的十八大以来,邯郸市相继被纳入中原经济区、首都经济圈、全国老工业基地调整改造和资源型城市可持续发展规划,受国家政策层面的影响,邯郸担负起产业改造、社会转型的历史使命,乡村文化资源的保护和利用受到重视。全市现有38 个村镇被收录于国家级保护名单(包括历史文化名城、镇(村)、传统村落等),省级以上名录涵盖村镇数已达53 处(图2)。然而,由于缺乏科学理论指导,邯郸传统村落保护和转型如同行走黑夜不见灯塔,亟待寻求科学发展路径。根据调研走访,本文特选5个类型迥然、个性突出的村(镇)为代表,展开传统村落分类和发展模式研究,为同样经受着衰亡、亟待拯救的中国传统村落提供理论参考。5 个村落分别为:广府古城、伯延村、王金庄村、安子岭村和响堂水镇。论文在选取案例点时突破行政上对传统村落的界限,对村落再生研究更具现实意义①广府作为邯郸第一个5A级景区,由4个自然村组成,是国家级历史文明名镇。响堂水镇由和村镇下属4个自然村改造而成,现是峰峰矿区乡村产业转型的名片。。

图2 邯郸市传统村落(历史文化名村)分布Fig.2 Traditional villages and historical villages in Handan

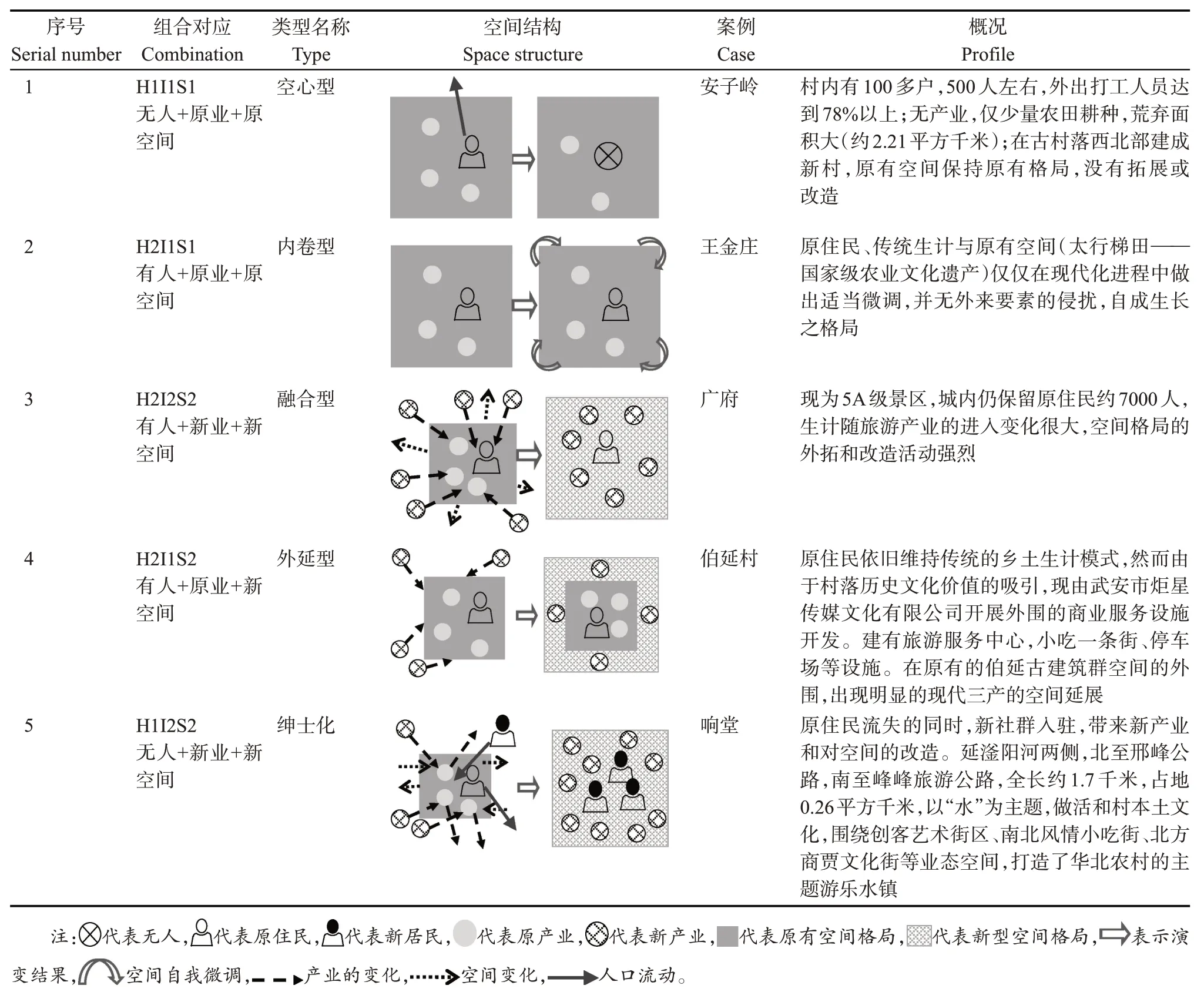

3 基于H-I-S视角下传统村落的类型

正如费孝通先生曾相信通过类型比较法有可能从个别逐渐接近整体[37]。对传统村落展开类型学的研究意义重大,它是实现传统村落复兴的前提,是寻找科学发展路径的基础。通过对较少提到村落分类的文献总结,已有研究分别从评价指标、地形、建筑、历史、体量与景观[38-43]等多方面划分传统村落的类型,多忽视了村落多维要素的变迁对村落未来发展路径选择上的影响。根据前文对“主体”“产业”与“空间”三维要素变化组合,一一对应总结出符合乡村现实情况的5种理想类型(表2)。

正如上文对H-I-S三要素在现实中协同关系的分析,业态的更新必然会以空间的变革为基础,无论是村落内部改造还是外部的空间拓展,都是新产业的物质载体,新产业必与新空间相匹配,而新空间必以“有人”为基础,所以H1I2S1(无人+新业+原空间)、H2I2S1(原住民+新业+原空间)和H1I1S2(无人+原业+新空间)3 种组合类型不合常情,不予考虑。上述5种传统村落具体表征如下:

(1)空心型(H1I1S1)

空心村是目前中国不发达地区传统村落凋敝的主要性状。随着城镇化进程,农村要素非农转移特别是由于农村人口城镇化、产业园区化、土地非农化,以及农民收入提高等原因,农村空心化速度、规模与范围呈现增长趋势[44-45]。村落空心化涉及农村人口、土地、经济、社会、文化和景观多方面,表现为人口流失严重,村内仅剩留守老人和儿童,土地大量闲置,产业多荒废(少量农田耕作、家畜养殖活动有延续),原有社会组织、家庭结构与传统文化肌理快速削弱[46]。然而即便出现空心化,村落的文化、艺术价值于“无人”的空间中得以沉淀,为传统村落转型发展提供了良好的物质基础。

(2)内卷型(H2I1S1)

内卷型是原生村落的典型代表,有着传统乡土社会的一般特征。内卷意为内缠、退化和复旧等,由美国人类学家Clifford Geertz 研究爪哇农业时提出,后被中国学者黄宗智用以描述中国小农经济,形容农业生产长期不断重复简单再生产的经济状态[47]。

这类传统村落的乡民保持原有的生活秩序,外流有限,生产活动显著,但仅限于自给自足的小农经济或随着现代化异化出少许农村集贸活动;即使资源富集由于区位劣势,投资成本高,几乎无外来投资,无根本性的社会经济变革行为;整个村落空间结构保持完整,未出现大体量的破败和损害。

表2 基于“H-I-S”维度的传统村落类型划分Tab.2 Classification of traditional villages based on H-I-S

(3)融合型(H2I2S2)

这一类型村落突出特征是城乡交汇和新旧元素融合,原住民受到新产业影响,传统生计方式发生改变,空间因产业发展做出了调整。原住民具有突出的现代性特征,有发展意愿、技术能力和文化自觉,催生人员合理流动;村落资源丰富、有突出的吸引物,区位良好,交通便捷,具备产业转型基础,市场认可度高;村落结构完整,建筑物保持完好,乡村环境优美。

(4)外延型(H2I1S2)

这是原生村落外延式发展的一种形态,居民的日常生活多围绕原村落展开,农业系统得以延续。原生空间保留着一定体量的历史文化资源,随传统村落的保护政策被贴上“遗产”标签,成为核心吸引物,引入外来投资,在对遗产空间的利用方式出现多方利益的博弈,从而会出现围绕原生村落外围的空间拓展活动,导致一定程度的空间嵌入和破碎化。

(5)绅士化(H1I2S2)

国内已有少量研究关注“绅士化”现象带来的乡村资源与空间价值的重塑[48]。这是一种中产阶级与原住民的人口对流,并由此引起土地变更、地租上涨、人口阶层极化以及文化转型等乡村空间重构的过程。这种类型的村落突破了传统村落范畴(很多村落被收录在国家美丽乡村名单中),受城市化影响较大,人口结构变化,原住民向就近城区流失,旅游者、画家、退休人员等一批乡村绅士人群(中产阶级)涌入村落。由新型村落主体主张的休闲消费模式改变了原有的经济结构,带动了以观光、休闲、度假等为主的第三产业发展。原有空间格局受到一定程度的现代化景观嵌入,建筑得以修缮或者改造,衰败的空间可能被艺术重塑或文创式开发。

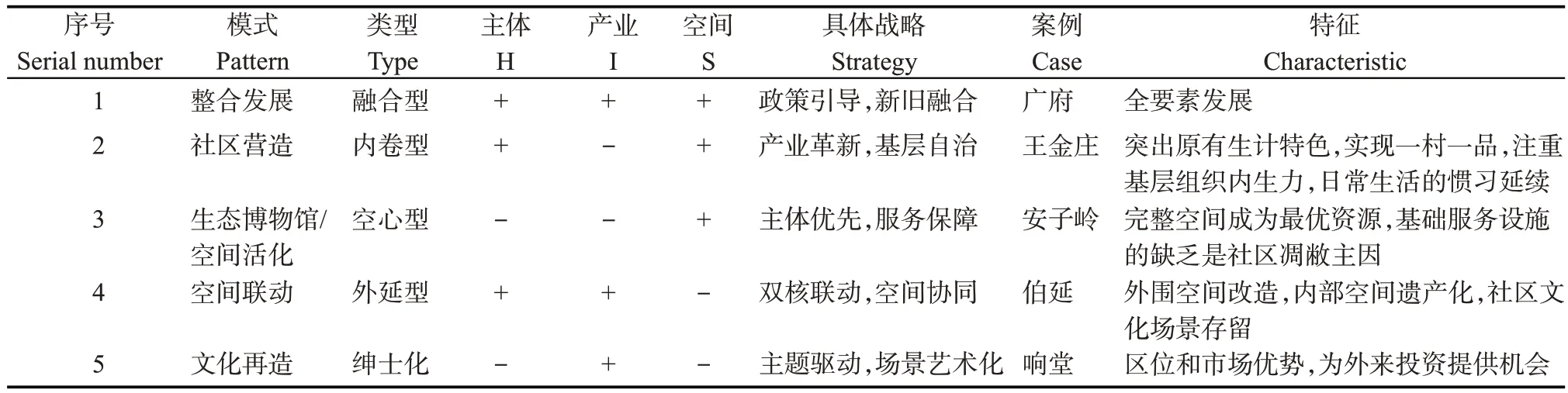

4 基于H-I-S视角下不同村落类型发展模式

4.1 发展模式判别

传统村落再生是一种差异性的动态过程,需要审视乡土社会复兴的乡村经验和社会条件之间的张力,改变传统的城乡二元对立,在文化资源不断产业化的趋势下,重塑乡村理想和后现代田园主义景观。

借鉴陈传康先生分析区域旅游发展模式的研究思路[49],根据3个基本因素主体“H”、产业“I”和空间“S”的初始条件优劣情况构建发展基础的维度判断,其中H 指村民数量、发展意愿、能力与活动效益;I指经济基础(资源、区位和市场)和品牌形象等判断产业创新力的因素;S指村落格局、建筑物等物质结构和资源环境等。考察三者在村落转型过程中的作用力大小组合差异,提炼出不同初始条件下可能出现的共性特征,总结出5 种发展模式,分别为:整合发展、社区营造、生态博物馆、空间联动和文化再造(表3)。

4.2 不同发展模式的解析

4.2.1 整合发展

整合发展模式(H+I+S+)对应融合型村落,强调政策引导、资金投入与市场行为规范的重要性,是政府、原住民与外来商旅人员的利益博弈,是资源、资本与市场的协同,更是生活空间、生产空间与生态空间(遗产空间)的重构。这一模式对应着全优要素的初始条件,是传统村落发展潜力最高的类型,对应的发展策略是政策引领,全方位发展,新旧要素融合。市场层次不断扩大,信息流通加快,人员往来繁密、文化资源产业化或对外合作加强[50]。由此带来了城乡空间格局的融合,外围与城市的空间边界不断模糊,景观格局也由此出现田园和都市景观的交汇。

全要素俱佳型传统村落的发展既要凸显自我资源、人口与产业优势,更要依托政策引领,注重新旧要素的融合,包括居民、产业和空间都会出现流动、分化与融合。合理引导市场化投资,文化遗产空间活化的同时,关注文化资源的保护与可持续发展(图3)。

广府古城正经历着新旧要素、城乡资源的交融,原有的乡村集镇经济模式逐步被都市的休闲产业和景区化的遗产经营空间所替代,同时,还出现外地人的第二居所以及部分外来经营者的临时住处。随之发生的是居民身份与职业的分化,在此过程中出现了“兼职农民”这样的新身份。调研详细统计了东大街、南大街的经营商铺①广府原有东西南北4条大街,现改造为旅游商业街区的仅有东大街和南大街,剩下两条街区保留着原生态的经济社会格局。本次统计走访了东大街167个、南大街136个商铺。,绝大多数业主在新旧业态的融合中徘徊。古城未来的转型需要促进人口多元化、新旧居民融合、内生动力提升和地方认同感增强。最重要的是随着旅游产业发展,文化主体意识不断得以强化,更多人在古城里寻找到了自己新的定位。古城外围东关小镇的生长既是对内部空间容量界限的维护,也是外部空间土地集约式利用的选择。

表3 基于“H-I-S”初始条件组合的传统村落发展模式Tab.3 Development mode of traditional villages based on the combination of initial conditions of H-I-S

图3 整合发展模式的全要素框架图Fig.3 Framework of multi-factors integrated development mode

4.2.2 社区营造

社区营造(H+I-S+)对应内卷式村落,以社区认同感为前提,居民形成了社区共识,自主开发建设社区,参与地方公共事务,发展社区产业或文化活动,在提升社区文化氛围的同时,也改善了社区的生活空间和生活品质。日本最早提出这一乡村建设模式,并将其过程称为“造町”,宫崎清主张从人、文、地、产、景5大方面实施社区营造[51]。

对于传统村落而言,这种居民自主参与社区经营的过程,是重要的传统再生模式之一。社区营造强调以空间为载体,以产业为牵引力,鼓励社区参与,不断凝聚人气,达到社会参与与村民自治的有机结合,重塑传统社区生命力。

邯郸王金庄村,保留了原住民原有的日常生活体系、古朴的物质空间基础和独特的北方旱作梯田的农业文化遗产成为王金庄最具景观价值的核心资源,延续上百年的家族结构和生计模式(保留着驴作为梯田运输和耕作的主要工具)是王金庄特有的文化基因。但是原有单一内卷式的经济结构,已经无法满足现代发展的需要。在保护原始村落格局的前提下,借助周边村落的产业革新带动王金庄的发展,尤其是东边的太行高速建设,辐射附近的牛家村展开乡村民宿产业发展,打造环王金庄游憩服务产业圈。进一步鼓励村民共同参与保护原生态农业文化遗产资源,构建“内保”与“外治”相结合的有机整体。

4.2.3 生态博物馆

生态博物馆(H-I-S+)对应空心村,这一模式起源于西方后工业社会运动,主要强调当地的文化认同,本质上是遗产的活化利用[52]。在这一概念中国化过程中,学者们再次证明打破固化的陈列馆空间禁锢,让“人”与文化紧密相依的重要价值。村民有权生存在由文化遗产构成的环境中,附身于主体性的文化传承和乡村记忆有助于保存文化的多样性,在不影响传统村落遗产保护与传承的前提下,把文化资源转化为产品,从“冻结式保持”转换为“活化经营”[53]。

生态博物馆强调居民按照原生态场景开展日常生活,当凝视者进入时,铺陈的是原真性的生活方式和景观叙事。这一模式的内核其一是主体的引入,生态博物馆需要乡民的回归,是内生型的模式。其二要聚拢人气,就必须改造村落周边的基础配套设施,交通、用水、用电的不便和厕所卫生环境的落后,几乎是所有空心村的病灶所在。

安子岭完整的空间结构,私密的乡村景观,正是由于基础条件的弱势才得以完整的遗产化保存,也恰恰成了村落活化利用的核心吸引物。发展中要严格保护文化遗产和生态环境,当市场的力量进入乡村,要保证物质空间、景观通廊、文化基因不受损害。

4.2.4 空间联动

空间联动(H+I+S-)对应外延式村落,将传统村落的整体空间划分为原生村落空间与外围的延展空间,二者互为补充。以遗产空间为景观再现域,重整古村与外围的空间层次,以主体的活动为主线形成“后台-甬道①W.J.T米切尔的《神圣的风景:以色列、巴勒斯坦及美国荒野》中提到“把这片土地看成一个甬道,一个详细的、象征的同时也是真是的存在,一块地上的风景”,是地方性图景的象征和过渡地。-前台”的“私人空间-灰空间-公共空间”层次递进的格局(图4),并以此构成物质空间在“村-景-镇”转换中的秩序界限与融合。

随着文化遗产的景观价值再现,传统村落原生空间“第二自然”性征加强,市场的作用推动了外围的配套与商业活动的频繁,具备了集聚为特色小镇的可能。空间成了主体活动权衡的见证,任何一方的生长不以损害对方的利益为前提,是一种非零和博弈的发展模式。村落原生空间与外围的衍生空间长期的交互发展中,保持了各自的风格和秩序,并在产业、文化与生态等多个系统中实现遗产资源的尊重与守护,良性协同,在促动对方生长的同时,也保持了自我强化的宣称。

伯延村由于多方利益的博弈,导致原生态社区(遗产空间)逐渐位于乡村发展的“边缘”,保持了长期尘封的生存状态,而出于外界投资上的诉求,生长出市场的新“中心”——伯延商业服务中心(一个集散广场与一条小吃街)。外延式村落由于区位优势,会带来外来投资热,新空间的拓展应尽量利用原集贸市场加以改造,切勿盲目圈占土地,破坏原有人地生态系统、原生社区的社会结构、信仰体系和心态秩序。尤其处理好“景-村-镇”的空间互动关系,除社区生活场景的续存外,现代服务要素的空间决策,原住民对新空间的认同、归属与参与,是保持这类传统村落有序拓展、融入现代化进程的关键,是一个时空序列完整的遗产景观创造与管理的过程,是人与环境的有机互动、调适形塑的结果。

4.2.5 文化再造(乡村绅士化)

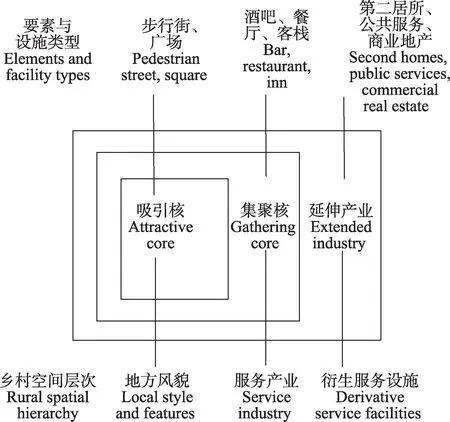

文化再造模式(H-I+S-)对应绅士型村落,也叫文创集聚模式,是乡村绅士化的一种选择。主要特点是有一定传统文化基础的村落以文化创意产业为吸引核,对传统村落进行现代(或后现代式)的改造[54]。促进消费和业态转型,并出现休闲产业链的延伸与泛旅游产业聚集。这期间由于度假人口、旅游服务人口、常住人口等规模聚居,会形成住宅、度假、养生、养老等复合多元化的产业格局,促进城市基础与公共设施、行政管理配套等的全方位建设,这一发展过程可概括为“吸引核+集聚核+产业延伸”(图5)。

图4 外延式村落的空间联动演示Fig.4 Demonstration of spatial linkage in extensive villages

图5 创意重构后的地方文化景观系统Fig.5 Local landscape system after creative reconstruction

虽然文化再造与西方国家乡村绅士化的人口置换特征略有不同,村落人口尚未发生根本性置换,仍以游客等流动人口为主,但伴随着国家乡村振兴战略下对户籍制度和宅基地土地制度的改革,中国特色的乡村绅士化还会经历较长时间的调适。与此同时,以政府引导为主的,现代商业性主题空间的改造和运营,已经在我国各地初现端倪。

响堂水镇的改造,更像是中国美丽乡村的一种试验。水街、集贤山庄、响堂山居等商业要素的集群式发展,为整个和村镇注入了生机,摆脱了该地长期依赖煤矿资源的采集与加工的经济格局,成为邯郸社会转型的示范。响堂水镇已运营两年,通过举办2017年的邯郸市旅游发展大会,初步推介成果初显,已在区域内建立良好的品牌形象。但未来响堂模式要代表着邯郸走出去,吸引更多的消费与投资,尚需不断挖掘本土文化资源,结合要素创新与活动设计,提升体验品质和多元业态的配合。

5 结论与展望

对于村落当下命运的讨论更像是一个新的现代性追问,不断与我国现代转型相关联。对于数量众多的乡村遗产来讲,静态的、冻结式的文物资源观不仅会增加财政负担,更会加剧村落的自然衰落,不利于充分发挥遗产的真正价值。本文以动态的、多维的视角关注传统村落再生的内在过程与机制,首次提出村落的主体(H)、产业(I)以及空间(S)的变迁与职能关系,通过对H-I-S 三者动态特征的探索,总结出它们差异性的演化趋势:

村落主体(H)的生活需要是乡土景观形成的原动力,从而让乡村景观呈现出使用者与创造者统一的特征,并随着环境的改变,村落的主、客体不断调和、适应,构建具有地域性的人地系统,随着现代化进程,村落人口结构不断丰富,本地村民、第二住房拥有者、游客、管理者以及其他新迁入者使得其人口流动变化大;村落产业(I)表现出快速的乡村非农化趋势,继手工业、零售业、文化和旅游产业等相继契入,乡村逐步实现从生产空间到消费空间的嬗变;空间(S)呈现遗产化、绅士化及景观化属性,新型消费空间不断生长挤压原有社区结构,乡村演变为一个多主体、多功能、多维度的复杂空间。

文章将时间的流动看作恒定条件,考察“主体”“产业”与“空间”3 个变量差异性的状态,划分出不同的村落类型:空心型、内卷型、融合型、外延型与绅士化传统村落。结合邯郸传统村落的地域特征分析,在社会转型背景下,归纳出每种传统村落类型的差异化人地关系属性。并结合“H-I-S”3类初始条件不同组合情况提炼出5 种传统村落发展模式,分别为整合发展、社区营造、生态博物馆、空间联动与文化再造模式,推动关注点由传统遗产式的保护向动态的以人为本的活化利用研究转移。

然而,本文未深入展开传统村落的类型与发展模式的案例研究,仅以邯郸区域的地域性判断为依据,缺乏科学验证;基于“H-I-S”多维要素综合的传统村落分类与发展判断虽是理念创新,未来还亟须构建H-I-S 视角下的传统村落整体研究框架,从形成与机理、人地关系地域系统与目的地系统管理等方面展开科学实证研究。后续研究将以此为重点,以期为传统村落的有机更新提供更具针对性的参考和依据。

传统村落的发展迫在眉睫,要因地制宜,不能一刀切,这是一项系统工程,涉及经济、文化、社会组织等方方面面,包括产业结构的变化、聚落形态与景观的变化、工农和城乡关系的转变等。对传统村落的发展路径展开探讨,其核心是对人和人的生活的回归与关注,唤醒乡村的景观权力与文化自觉。在此,要为现代要素融入传统村落发展中带来的乡土经验嬗变所面临的问题与困境寻求出路,除了人口、资源与空间有效配置之外,还需要从市场转型和现代国家权力建构的角度加以全面地理解和积极地应对。