“资产为本”模式下贫困农村发展策略分析

——基于东北地区X村的调查研究

2019-12-10陈晓东

徐 黎,陈晓东

(沈阳化工大学 人文与社会科学学院,辽宁 沈阳 110142)

党的十九大报告中强调,“三农”问题是关系国计民生的根本性问题,必须始终作为全党工作的重中之重[1]。脱贫攻坚和乡村振兴战略的实行,充分体现了国家对贫困农村脱贫发展的重视。东北地区是推进全面建成小康社会的重要战略一级,近年来东北农村地区的经济发展出现了人才流失、发展动力不足等问题[2],这将会阻碍我国到2020年全面建成小康社会的发展目标实现,因此党中央对此格外重视。辽宁省把贫困群众脱贫作为“十三五”期间的一项重点工作,全省共设立 15 个省级重点扶贫县,以确保国家标准贫困人口到 2020 年全部如期脱贫[3]。在扶贫发展过程中,个体经济发展缓慢,以村落为单位,进行集体经济建设,开展生产互助合作,是脱贫攻坚的有效方式。

“资产为本”的社区发展理论(Assets-Based Community Development)于 1993 年由美国学者John L.MC Knight 和 John P.Kretzmann 提出[4],2000年之后,经历了从“缺乏视角”到“优势视角”以及“资产为本”的范式的转变[5],是西方传统“需求为本”的发展理论视角的转换与创新。“资产为本”社区发展模式,采用优势视角理论,注重服务对象个体及其所在环境的资产和能力建设[6],以促进服务对象个体的自我发展,个体和所在环境的相互适应,进而实现人和社会的可持续发展的过程。资产为本的发展模式,强调激发组织内部的动力,重视组织内部的资源和关键力量,发挥组织内部机构的作用,是一种内生式的社区发展模式[7]。本研究旨在根据东北地区X村的实际状况,采用“资产为本”的发展模式,介入贫困农村,促进贫困村村民的能力建设,链接外部资源,带动农村形成持续性的发展,打赢脱贫攻坚战。

一、X村的基本状况及发展困境

改革开放实行40年以来,我国的农业生产、乡村风貌发生了显著改变,农民生活水平得到了显著提高,人们生活富裕起来了,经济状况得到极大改善,为乡村振兴战略的实施奠定良好基础。但是东北农村的发展受其地理环境位置、产业资源状况以及市场需求分析不足等原因的制约,发展缓慢,不少村出现了贫困的现象。本研究采用科学的研究方法,深入东北南部农村进行实地走访和调研,总结整理其基本状况及发展困境。

(一) 环境资源及基础设施

第一,地理位置偏僻,公共交通不便。X村位于辽宁省南部,距离市中心较远,日常外出主要依靠公共汽车,但是车次较少,出行不便;第二,林地面积广阔,生存环境良好。全村占地6 km2,林地面积132 hm2,四周环山,自然环境良好;第三,房屋结构良好,基础设施不足。该村房屋大部分为纯砖混凝土结构,对危房进行了整修加固,全村已全部通电,自来水尚未接通,路灯未全覆盖,垃圾箱正在配置中,巷道土路5.5 km,基础设施有待加强。

(二)产业经济

第一,耕地面积有限,收入来源单一。该村现有耕地60.93 hm2,与周边村庄相比较,人均耕地面积明显不足。其中82.7%的家庭以苹果、玉米的种植为主,13.3%的家庭靠外出打工来补贴家用,有4%的家庭依靠政府的救济生活,经济收入渠道有限;第二,水利设施不足,作物产量受限。玉米是当地的主要农作物,由于降水量少和地下水资源匮乏,公共水利设施数量少且老化严重,玉米苹果收成受当年雨水状况影响大、靠天吃饭;第三,收入差距显现,贫富差距增大。根据该村去年数据统计,农民年人均纯收入6 500元,但贫困户一年基本所剩无几,甚至存在负债现象,贫富分化日益显著,并有逐步扩大的趋势;第四,集体经济空白,没有合作经济。自1978年实施家庭联产承包责任制包产到户以来,村民之间缺乏产业性的互助合作,没有形成规模化的生产养殖方式,合作经济尚未形成。

(三)人口与人力资源

第一,人口结构失衡,老龄现象显著。X村有357户,约1 400人,其中25.4%的村民为18岁以下的未成年人,18~60岁年龄段的村民,占该村人口总数的52.0%,60岁以上的老年人占总人口的22.6%,老龄化现象显著;第二,劳动力数量少,外出务工增多。该村总劳动力人数为700人,大多外出务工,尤其是接受过高中及以上教育、劳动能力强、知识技术水平较高的的劳动力大多流出,致使该村经济发展过程中缺少人力资源;第三,文化素质较低,技能培养不足。该村有73.3%的村民处于小学及以下的学历状态,仅有26.7%的村民接受过初中及以上层次的教育,整体受教育水平低,并且大多村民除了务农之外,并没有其他技术手艺;第四,部分村民贫困,患病家庭较多。该村建档立卡贫困家庭22户,共38人。其中低保户9户21人,一般贫困户7户11人,五保户6户6人。57.9%的贫困人口为男性,42.1%贫困人口为女性。在致贫原因方面,因病致贫户占贫困户总数的78.9%,大部分因病致贫个体患有慢性病,部分患有乳腺癌、胃癌等重症疾病,疾病是贫困形成的重要原因。

(四)基层组织建设

第一,党员流动性大,老龄现象明显。该村正式党员38人,其中52.6%的党员为流动党员,主要依靠外出务工谋生,基本上不在村里生活,流动性强,无法正常参与该村基层组织建设活动。党员队伍老龄化现象明显,超过70岁党员15人,占总数的39.5%,党员队伍老龄化现象突出;第二,知识水平有限,队伍素质偏低。农村党员年龄普遍较大,接受教育水平有限和能力提升不足,发展思维保守,工作中“老办法不管用,新办法不会用”现象频发,阻碍党员先锋模范带头作用的发挥,不利于积极引导和带领群众脱贫致富;第三,村民参与不足,外部支持匮乏。该村村民对乡村经济建设漠不关心、极少参与到该村的乡村经济及组织的建设过程中去,没有与外界的社会企业合作,并没有获得相关的基金发展项目的支持,外部支持不足;第四,缺少集体经费,工作开展困难。自1978年实施家庭联产承包责任制包产到户以来,农民在农业生产方面具有了更多的自主权,多劳多得、积极性得到激发,导致集体经济瓦解,基层组织“无钱办事”的问题突出,阻碍集体经济建设活动内容的开展。

二、阻碍农村脱贫发展的原因分析

(一)缺少发展性观念

第一, 村民“安于现状”思想严重。从历史发展的角度来看,东北地区是新中国成立初期经济发展的主要带动者,充分贯彻落实计划经济的要求,做出杰出贡献,计划、落实的观点深入民心,改革开放对经济运行体制进行了调整,但是由于地域面积广阔以及过去方法的优势效果,致使部分村民仍指望着集体和国家,存在严重的“等、靠、要”思想[8]。在访谈中不少村民也表示“自己能力水平有限,国家政策可以兜底,集体、国家可以带其发展”。并且国家现阶段给予贫困户的经济补贴,可以维持基本的生活,而贫困户在尊重、自我实现等方面的需求较弱,因而对目前维持温饱的生活现状较为满意,脱贫致富发展观念不足。第二,村民对经济发展认识不足。该村以中老年人为主,思维固化、墨守成规,将自己的注意力始终停留在家里玉米、苹果产量不足、经济收入来源有限上,却并不思考如何能够改变目前的处境。重点关注自己缺少手艺、人力资源、金钱,没有意识到自身是积极的、有潜能的、改变目前处境的根本性力量,可以通过学习相关技术、争取社会支持和资源、创新思维和方法来谋求发展。第三,“两委”领导发展认识不足。村“两委”成员眼界见识有限,对致富发展缺少思考和认识,并不能有效将致富希望具体转化为目标、行为能力、路径三个要素[9]。没有形成一个具体化的概念和量化操作指标,仍停留在保障村民维持基本的“食果腹、衣遮体及房可遮阴雨”状态,对进一步谋求集体经济、合作经济发展缺少思考和探索性尝试。

(二) 缺少发展主体

第一, “两委”引领发展作用不足。该村两委关系不协调,“无人管事、无人干事、无钱管事”现象时有发生,“两委”成员的年龄主要集中在50多岁,40多岁的成员数量较少,30多岁的更是凤毛麟角,“两委”成员受教育水平低、领导村民进行经济发展能力弱,乡村经济发展等资源支持性项目申请不足,带动乡村经济发展缺位。第二,村民参与发展缺位。自1978年实施家庭联产承包责任制包产到户以来,村民以家庭为单位进行农业生产,将注意力集中在促进自家经济收入提高上,对乡村整体经济发展漠不关心,较少参与到农村公共事务的商议中,村民参与乡村发展缺位。第三,骨干能人效用有限。该村中骨干能人的数量较少,并且村里的乡贤、能手并没有将自身的发展经验和优势转化成本村的财富,并没有发挥领头人的角色,带动引领效果有限。

(三) 缺少发展动能

第一,人力资源不足。该村人口外流特征显著,村里的青壮年劳动力少,接受过高中、职业教育及以上层次教育的80后年轻人基本没有回村发展的,常驻村民大都接受的是初中及以下教育,文化知识水平较低,乡村人力资本储备不足。在外部人力资源方面,目前只有一位高校派驻的驻村书记进行定点帮扶,经济发展带动作用薄弱。第二,发展资金不足。村民经济收入较少,经济储蓄不足,村集体经济空白,没有共同性收入,没有获得政府及社会经济发展项目的资金支持,发展资金不足,不能为该村产业项目发展提供创业资金,经济发展动力不足。第三,发展方式滞后。大多村民仍然保持着传统的以农作物种植为主的经济发展方式。在农业生产方面,由于缺乏专业化的农业生产技术,村民仍停留在出售缺乏深度加工、附加值低的初级农产品,并且农作物的种植品种有限,产量低。仍有部分村民依靠体力谋求经济收入,经济利益主要被他人赚取。

(四) 缺少发展资源

第一,自然资源有限。该村耕地面积少,人均耕地占有量不足,阻碍农业生产的规模化、机械化发展,农业经济发展缓慢[10]。山地资源丰富,开发利用不足,未能带来经济收益。第二,市场需求把握不足。农民根据祖代传承下来的经验维持着现有的农作物种植方式,但随着经济的发展,人们的生活标准不断提高,原有的温饱水平已经不能满足人们的生活需要,美好生活的需要更加突出,相应的市场需求发生转变,农民未能根据市场需要调整农业生产,致使经济发展动力不足。第三,外部资源不足。该村的发展与外部联系较少,现阶段经济发展的最新理念更新不足,政府、基金会为农村提供的发展项目覆盖面较窄、支持力度不足,不能使大部分农村受益,经济发展支持力度不足。

三、资产为本模式下贫困农村发展策略

(一)资产为本介入农村发展的基本理念

习近平总书记强调“小康不小康,关键看老乡,关键看贫困老乡能不能脱贫”[11],传统的“输血式”的扶贫不能真正实现贫困农村的发展,采用“资产为本”的由内而外的“造血式”扶贫发展是打赢脱贫攻坚、实现乡村振兴的有效途径。

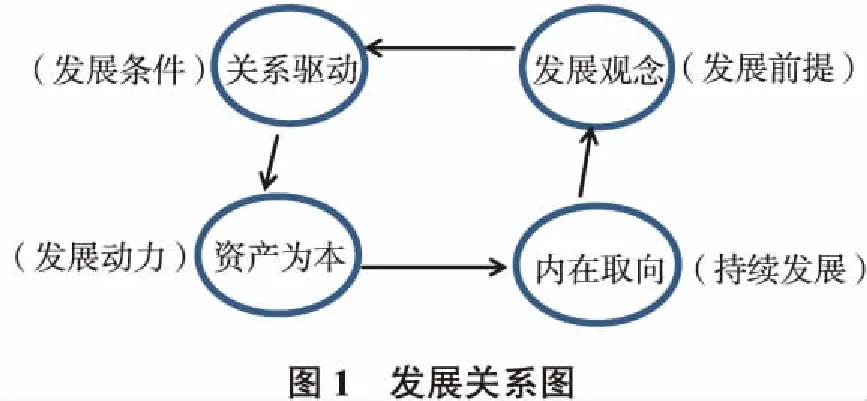

资产为本理论视角下的农村脱贫发展是在优势视角理念指导下,引导村民发现自身的优势和潜能,激发村民的发展观念,提高村民的发展能力,发掘乡村内外部资源,形成发展合力,实现持续性的发展,它具有“资产为本、内在取向、关系驱动”三个重要特征[12]。率先引导村民树立发展性观念,这是发展的前提和基础;关系驱动旨在在加强“两委”沟通合作的基础上,提高村民参事议事的积极性,进而建立生产合作组织,形成合作发展态势,这是资产为本模式指导发展的重要前提条件;资产为本强调的是充分挖掘利用乡村中现有的资源,进而争取外部可利用资源,为乡村经济发展增添活力,带动乡村发展,这是乡村经济发展的动力来源;内在取向重在对村民进行能力建设,提高村民自身的学习能力和综合素质,培养村民骨干,带领乡村脱贫发展,促进乡村经济持续发展。在四者的接连作用下形成一个以内生力量为主、获得外部支持的内引外联发展模式,带动乡村经济持续发展,见图1。

(二)资产为本介入贫困农村发展对策建议

1.增强村民发展观念

资产为本模式介入贫困农村的发展要从改变村民的思想权利观念着手,提高村民参与乡村发展的观念和自我效能感。第一,增强主体权利意识。借鉴学习社会工作个案、小组工作方法,通过启发、引导、面质等手段,使村民意识到自身是改变目前处境的根本性力量及个体权利。第二,发掘村民潜能优势。在村委会及社会组织的带领下,开展“我的优势、权利”等主题小组活动,鼓励村民用优势视角看问题,逐步发现自身和朋辈在性格、生活、生产方面的优势,提高农民发展的信心和自我效能感。第三,激发村民发展思维。通过组织村民、村能人及乡贤,采用“头脑风暴”的方式,合作学习其他地区的脱贫发展经验,探讨乡村可能的发展路径,并将相关的便民、利民、发展优惠政策公示和宣讲,提高村民挖掘潜在机会的思维意识观念。

2. 进行乡村关系驱动

在资源、支持有限的场域内,构建一个互助、合作平台,带动村民发展合作经济。第一,加强基层组织建设。在村“两委”方面,由第三方社会力量介入,促进“两委”之间加强合作和沟通,建立有效合作机制,共同探索乡村经济发展的出路,形成1+1>2的合作效果。同时,组建农村的百姓议事会和乡贤参事会,为村民、农村乡贤参与农村发展提供途径和平台,增强村民参与合作发展的关联性。第二,培养互助合作关系。在现有淳朴民风的基础上,继续倡导村民之间进行生产互助合作,为村民分析个体经济发展的局限性,使村民逐步意识到“抱团取暖,合作发展”是促进经济发展的有效方式,鼓励村民建立生产合作关系。第三,建立经济合作组织。在村“两委”及驻村书记的带领下,通过引进、开展经济发展类的项目,建立乡村的集体经济,共同谋划农作物种植及产品加工,发展形成规模化农业和产业加工链,带动全村参与集体经济建设。

3. 挖掘乡村资本

在村委会人员的带领下,列举目前乡村拥有的各类显性及隐性资源,整合、归类支持性资源,建立本村的资源库,由内而外的寻找撬动目前发展瓶颈的支点。第一,发掘环境优势。部分农村四处环山,山上种植各类果蔬、自然环境清新,并且具有当地特色的美食,为农家乐的形成奠定良好基础,进行旅游业的开发。第二,发挥务工人员优势。在情感归属的指引下,采用免息、小额贷款等条件吸引大学生及长期外出务工人员回村创业发展,借助其知识经验及社会阅历,开创相关的产业,如农产品加工制造等,建立农村经济产业。第三,先富带动后富。鼓励农村经济状况较好的村民,发挥引领性作用,积极参与乡村的集体经济发展并献言献策,发挥能人的领路人角色。第四,发挥第一书记人力资源。部分农村获得辽宁高校定点帮扶支援,与第一书记沟通,采用系统化、组织化的暑期志愿服务形式,建立长期的帮扶合作机制,为乡村发展引入人力资本及各类社会支持性资源,扩大资源获取范围。第四,引进外部资源。根据时代形势,掌握最新的经济发展理念和市场需求信息,树立市场需求导向的经济发展观念,引进先进的农业灌溉和种植技术,申请小额信贷、获得政府及社会项目的资金支持,聘用专业人员提供专业指导支持,进行多方面的经济建设。

4. 加强村民内在能力建设

农村发展的关键在村民,村民发展的关键看个人综合素质。针对村民自身分析解决问题能力有限、资源获取不足、缺乏专业技术的现状,开展村民的能力建设,构建增能支持网络。第一,树立学习意识。营造村民持续学习,终身学习的氛围,带领村民通过网络及农村广播了解最新资讯,拓宽发展视野,组建学习发展小组,定期组织村民进行交流和分享,碰撞出符合实际发展需求的火花。第二,学习专业技术。了解村民经济发展的兴趣点,链接符合实际需要的专家和技术资源,带领村民学习手工艺、家禽饲养、电商、农副产品加工制作等类型的实用技术,并指导其进行相关的实践。第三,促进骨干成长。挖掘农村中有潜力的年轻骨干,调动其参与农村发展的积极性,进行组织能力的建设和培养,链接外出学习成长机会,促进骨干村民能力成长。