重点脆弱生态区生态恢复的综合效益评估

2019-12-04张毅茜冯晓明王晓峰傅伯杰周潮伟

张毅茜,冯晓明,王晓峰,傅伯杰,周潮伟

1 长安大学地球科学与资源学院, 西安 710054 2 中国科学院生态环境研究中心 城市与区域生态国家重点实验室, 北京 100085 3 北京师范大学陆地表层系统科学与可持续发展研究院, 北京 100875

生态恢复是恢复受干扰的生态系统,减轻人类对自然生态系统的压力和改善生态系统服务的最昂贵和最广泛的保护行为之一[1-3],具体指生态系统可以恢复到确定的扰动前状态,是改善生物多样性、结构属性和功能特性以及消除退化的一种手段[4]。全球变化和人口持续增长以及人类对于自然资源的不合理利用,导致了环境污染、植被破坏、土地退化、水资源短缺、气候变化、生物多样性丧失等生态退化问题[5-6]。面对这些问题,生态恢复的实施范围持续扩大,另一方面,通过主要的国际协定和公约,对生态恢复的资金投入不断增加[4]。重点脆弱生态区是生态条件已成为社会经济继续发展的限制因素或社会按目前模式继续发展将威胁到生态安全的区域[7]。中国重点脆弱生态区类型多、范围广,主要生态环境问题突出[8],自20世纪70年代以来,水土流失严重、土地荒漠化、森林资源匮乏、草场退化等生态问题频发。为应对严重的环境危机,改善人类福祉,中国实施了一系列生态恢复政策[9],如三北防护林体系、天然林保护和退耕还林、京津风沙源治理等生态恢复工程[10-13]。研究表明,生态恢复取得了良好成效,1999年以来退耕还林面积达3.35×105km2,占人工林面积的42.5%;京津地区沙尘天气明显减少,风沙危害进一步减轻[14]。然而,这些恢复的人工生态系统需要持续的资源投入和人力物力支持。全面及时地掌握生态恢复成效及存在问题,有助于生态工程部署的科学性和空间针对性,以便更好的实施生态恢复工程[15]。

生态恢复带来效益的提升。国内外学者对于恢复效益评价的研究多集中在生态系统服务和生物多样性的联系以及生态恢复的定义、评价指标筛选原则和评价方法上[16-18],恢复效益的研究也由初期单纯关注生态效益转为兼顾社会需求和经济效益[19]。国际上,千年生态系统评估报告评估了过去50年间的全球生态系统变化,提出了扭转生态系统退化局面的策略[20]。Dodds等[21]对美国本土生态恢复效果的评估表明恢复实施10年间生态系统服务提高幅度在31%—93%之间;Koch和Hobbs等证实在西澳洲实施的红柳桉树林恢复项目使得区域固碳服务和水源涵养能力得到显著改善[22]。在国内,中科院地理科学与资源研究所先后开展了西部地区生态系统评估、三江源生态保护与建设一期工程评估、重大生态工程区生态环境十年变化调查与评估等;中国林科院开展了三北防护林建设、退耕还林等重大林业生态工程监测与评价,发布了系列“退耕还林工程生态效益监测国家报告”[23]。游旭等[24]以峨山县为例,研究县域生态系统生产总值(GEP,Cross ecosystem product)的特征与变化趋势,将生态保护效益纳入经济发展考核体系。Lu等[12]对中国6个生态恢复实施区域的森林、灌丛和草地生态系统的生物量和土壤碳储量变化进行了研究,评估了这些项目在2001年至2010年间对中国碳汇的贡献。综上,全面精确地评价生态恢复工程所取得的生态服务工程效益,是为新一轮的工程实施提供重要的理论依据和技术指导的重要途径[23]。尽管目前生态恢复效益的研究已取得了丰硕的成果,但是研究仍有不足,如多集中在以小区域或生态恢复工程典型区域进行分析,或是计算生态系统服务的价值量对其进行评估,或是采用间接指标等[18],对工程措施的有效性评价、工程的区域适宜性评价和具体工程措施的贡献评价等方面尚存不足。因此,仍需要对生态恢复效益的评估指标和方法进行进一步的分析,力求更好地解决重点脆弱生态区的生态环境状况。

为此,研究基于流域产水服务模型[25](the Integrate Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs Tools,InVEST)、修正通用土壤流失方程(Revised Universal Soil Loss Equation,RUSLE)[25-26]和Carnegie-Ames-Stanford Approach(CASA)等模型[27]计算脆弱生态区生态系统服务物质量,利用指标综合法[11]建立生态恢复综合效益评估体系,评估生态系统服务和生态恢复工程的变化。分析生态恢复对研究区及未来人类福祉的影响,为今后大规模生态恢复工程的实施提供科学参考[28]。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

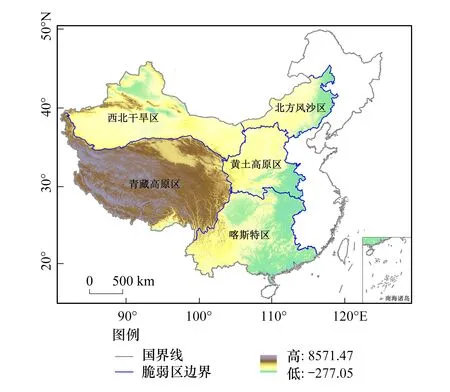

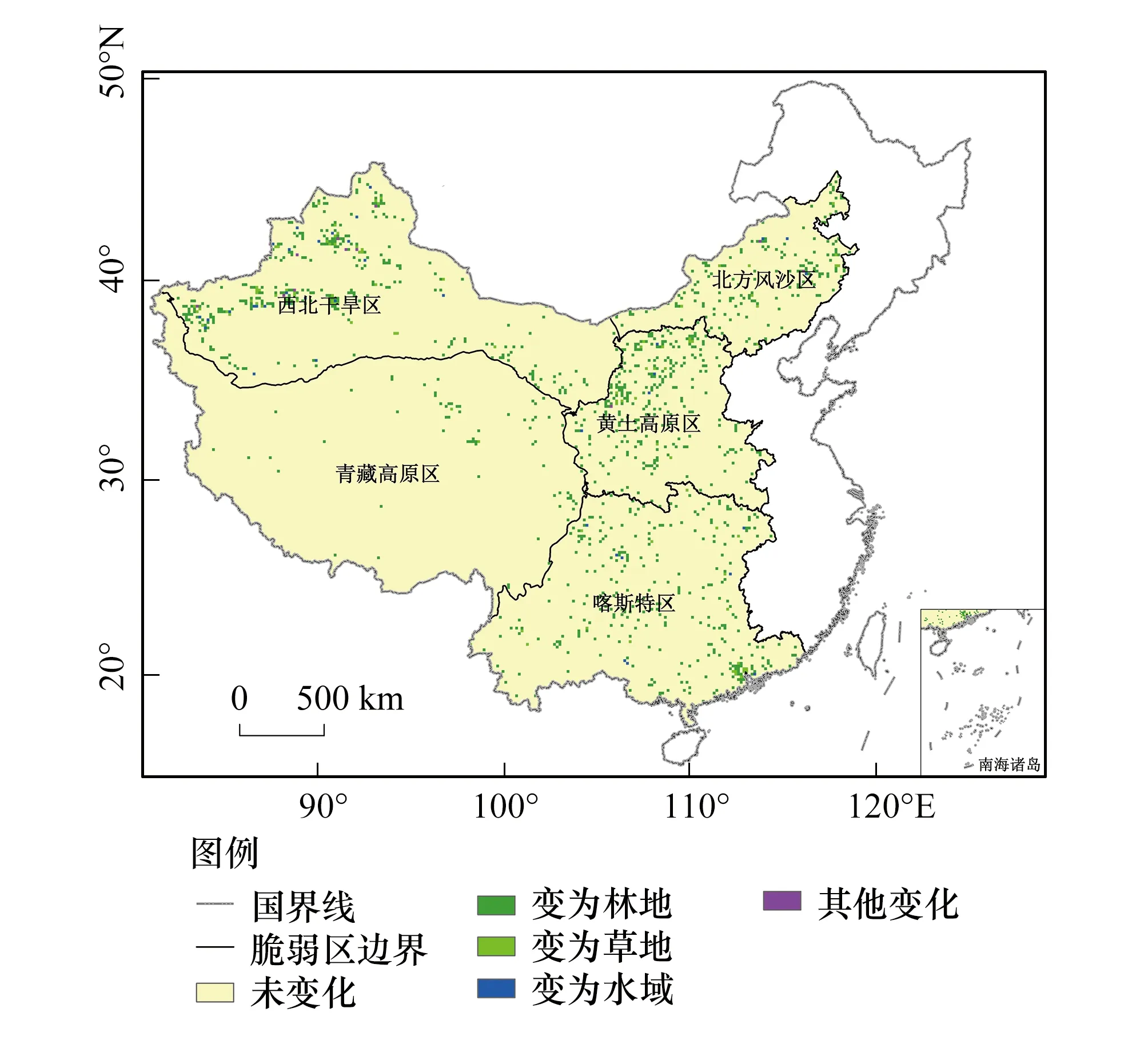

图1 研究区图Fig.1 Study area

研究区涵盖中国的大部分省份,约占国土面积的82.94%(图1)。生态系统类型多样、自然环境复杂[29]。多年气温在-25.7—33.7℃,降水量东南多西北少。地势上西高东低,横跨一二三级阶梯。气候类型多样,从南至北依次属于热带季风、亚热带季风、温带季风、温带大陆和高山草原气候,温度带从湿润区过渡到干旱半干旱再到半湿润区[30];主要地貌类型有黄土地貌、河流地貌、海岸地貌、喀斯特地貌等[31]。全区可分为北方风沙区、西北干旱区、青藏高寒区、黄土高原区和喀斯特区。各区生态问题突出,区域差异显著。北方风沙区位于研究区东北部,跨越干旱、半干旱和半湿润气候带。主要生态问题是受风沙和水流影响而造成的土壤退化[32],重点实施三北防护林、退耕还林还草和京津冀风沙源治理工程;黄土高原区位于中部,总面积6.4×105km2,水土流失严重,国家先后实施了小流域治理工程、水土保持重点工程、退耕还林还草等一系列生态工程[33];喀斯特区位于南端,是世界上最大的碳酸盐岩裸露区之一[34],该区域实施石漠化综合治理生态工程[18]。西北干旱区是全球同纬度最干旱地区之一,地域辽阔,地形复杂,是生态环境严重脆弱地区[35],多年平均降水量小于200 mm[36]。青藏高寒区是我国海拔最高的地区[37],约占研究区总面积的32.3%[38]。该区域地壳运动活跃, 气候环境复杂, 生态环境十分脆弱,表现为冰川退缩、土地退化、盐渍化、水土流失和生物多样性威胁等生态问题[39-40]。

1.2 数据来源与处理

研究中用到气象数据、土地利用数据以及各类社会经济数据等:①气象数据来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn/),利用ANUSPLIN软件[23,41]基于薄盘样条法TPS(Thin Plate Spline)[42]对月均温和降水量进行插值,获得研究区每个像元年气象数据。插值结果通过广义交叉验证,验证精度满足数据分析要求;②社会经济数据(2000—2015年)的人口数据、经济数据、粮食生产数据等来源于国家数据网站(http://data.stats.gov.cn/)各省统计年鉴;③生态系统类型数据来自于中国科学院资源环境数据云平台(http://www.resdc.cn/)2000、2005、2010和2015年中国陆地生态系统类型空间分布数据集,该数据集在遥感解译获取的1∶10万比例尺土地利用/土地覆盖数据的基础上,通过对各生态系统类型进行辨识和研究,经过重分类形成,分辨率为1 km;④固碳(NPP)数据来源于全球变化科学研究数据出版系统(http://www.geodoi.ac.cn/WebCn/Default.aspx)共享的北纬18°以北中国陆地生态系统逐月净初级生产力1 km栅格数据集,分辨率为1 km。

2 研究方法

2.1 生态恢复综合效益评估体系的建立

传统的综合效益构建方法主要是以货币作为中间媒介,通过构建各服务指标和市场价值的比例关系,以加法等进行区域总服务的合成计算[43]。但生态系统服务和货币数值关系的构建也带来了合成结果的不确定性[44]。为此,考虑科学性、重要性、可操作性等原则,结合区域特点与生态定位以及生态系统服务和生物多样性的自身特点,选择服务物质量作为评价指标,借鉴前人生态系统服务的综合指数计算法[45],构建如下表1所示的生态恢复综合效益评估体系。

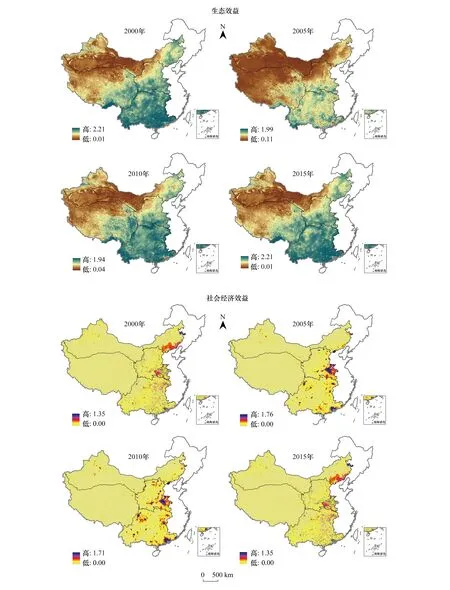

表1 生态恢复综合效益评估体系指标

2.2 生态系统服务计算

基于InVEST模型[25]、RUSLE模型[26-27]、CASA模型[46-47]等计算产水、土壤保持、固碳服务时空变化特征物质量作为生态效益评价指标;结合统计年鉴计算社会经济效益指标;经归一化综合得到生态恢复综合效益指标。在生态系统服务估算与制图中,将空间分辨率统一为8 km×8 km,地理坐标和投影统一为WGS84坐标和Albert投影。具体方法如下。

2.2.1土壤保持

土壤保持服务(Soil conservation service,SC)是指生态系统防止土壤流失的侵蚀调控能力及对泥沙的储积保持能力。RUSLIE模型考虑了地块自身拦截上坡土壤侵蚀物的能力,使土壤保持量的计算更为准确。具体计算公式如下。

RKLS=R×K×LS

(1)

USLE=R×K×LS×P×C

(2)

SD=RKLS-USLE

(3)

式(1)—(3)中,RKLS是基于研究区特定地貌气候条件及裸地情形下的潜在土壤侵蚀量(t);USLE是考虑了管理、工程措施的实际土壤侵蚀量(t);SD为土壤保持量(t);R为降雨侵蚀因子MJ mm hm-2h-1a-1;K为土壤可蚀性因子t hm2h hm-2MJ-1mm-1;LS为坡长坡度因子;C为植被覆盖和管理因子;P为土壤保持措施因子[48-49]。

2.2.2产水服务

InVest模型中产水模块基于水量平衡原理,利用区域水分的输入量(降水量)与输出量(蒸散发量)的差值得到区域生态系统的产水量。该模型适用范围广(全球范围),并在国内外生态系统服务功能评估中得到了广泛应用[50]。其计算公式如下式(4)—(6)。

式(4)中,WY为流域产水量(mm),PPT为年降水量(mm),ΔS为流域土壤含水量的变化(mm),在长时间变化尺度可以忽略不计,因此流域长时间尺度的产水量主要由降水量及实际蒸散量决定。PET代表年潜在蒸散量(mm);ET为实际蒸散量(mm),植被蒸散量由经验式求得,流域水体蒸散量由降水与潜在蒸散量的最小值求得。式(5)中植被可利用水系数(w)代表植被在蒸腾过程中利用土壤水分的能力,根据前人校正结果,将覆盖率>30%的林地w设置为2.0,覆盖率<30%的林地w设置为1.0,草地及耕地为0.5,人工用地及裸地为0.1[51-54]:

WY=PPT-PET±ΔS

(4)

(5)

ET=min(P,PET)

(6)

2.2.3固碳服务

固碳数据来自北纬18°以北中国陆地生态系统31年逐月净初级生产力1 km栅格数据集(1985—2015),该数据集运用1985—2015年中国陆地逐月气象数据、全国土壤质地数据和基于MODIS和AVHRR遥感影像的土地覆被和植被指数数据产品,输入CASA模型计算而来。计算公式如下所示。

NPP(x,t)=APAR(x,t)×ε(x,t)

(7)

式(7)中,NPP(x,t)表示像元x在t时间内的净初级生产力(g C m-2);APAR(x,t)和ε(x,t)分别表示像元x在时间t内吸收的光合有效辐射(MJ/m2)和实际光能利用率(g C MJ-1)。

2.2.4食物供给

食物供给服务以统计年鉴农业产量数据进行计算。选择统计年鉴里相应年份的粮食、大麦、棉花、油料、花生、油菜籽、芝麻、葵花籽、胡麻籽、糖料、麻类、蔬菜等主要作物的产量作为农业产量数据,以相应权重计算得到2000年到2015年的食物供给服务数据[47,55]。结合土地利用数据和统计年鉴数据,实现食物供给的空间化。计算公式如下:

Yi=PREP/SUM(PREP)×Xi

(8)

式中,Yi代表栅格化的结果,Xi表示收集的统计数据,PREP为进行权重计算的降水数据、GDP数据[19]。利用统计数据、NDVI、土地利用、降水等多源数据。在GIS技术及地学、数理统计方法的共同支持下[56],建立大尺度的基于栅格的统计数据空间分布化模型,并在此基础上得到栅格化的相关数据。

2.3 生态系统服务变化趋势分析

Sen+MK检验方法被广泛应用在长时间序列的变化检验中,包括对降水量、气温、径流量等地理要素的时间变化特征分析。Theil-Sen估计量,也称为Sen的斜率估计量,该方法可以很好的减少噪声的干扰,即使对于正态分布的数据也可以与简单的最小二乘法相较;Mann-Kendall方法本身对序列分布无要求且对异常值不敏感,可以进行突变检验和趋势分析[57]。将二者结合比线性回归和相关分析更有优势,所用数据不需服从整体分布,避免误差能力强,因此引入该方法完成趋势显著性检验。

Sen趋势度计算公式为:

(9)

使用趋势度β来判断时间序列趋势的升降,当β>0时,时间序列呈上升的趋势,反之呈下降的趋势[58]。

在Mann-Kendall检验中,原假设H0为时间序列数据(X1,…,Xn)是n个独立的、随机变量同分布的样本;备选假设H1是双边检验,对于所有的k,j≤n,且k≠j,Xk和Xj的分布是不相同的,检验的统计量计算如下:

(10)

(11)

S为正态分布,其均值为0,方差Vx(S)=n(n-1)(2n+5)/18。当n>10时,标准的正态系统变量通过下式计算:

(12)

这样,在双边的趋势检验中,在给定的α置信水平上,如果|Z|≥Z1-1/2α,则原假设是不可接受的,即在α置信水平上,时间序列数据存在明显的上升或下降趋势。对于统计量Z,大于0是上升趋势,小于0是下降趋势,|Z|在大于等于1.28、1.64和2.32时,分别表示通过了置信度90%、95%和99%的显著性检验[57]。

在研究中利用MATLAB实现对各项服务和综合指标变化趋势的分析。时间长度为16(2000—2015年),选择显著水平α=0.05,Z1-1/2α=Z0.975=1.96。当β>0、|Z|>1.96为显著上升趋势,β<0、|Z|>1.96为显著下降趋势;β>0、|Z|≤1.96为上升但不显著,β<0、|Z|≥1.96为下降但不显著趋势。

2.4 Welch的T检验

Welch的T检验用于比较不同生态系统类型的生态系统服务数量[59],用来检验样本量较小(例如n<30),总体标准差未知的正态分布,数据处理和计算过程简便,常被用来检验两组数据的对比结果。研究中利用该方法检验恢复工程对生态系统服务的影响。对于两独立样本的T检验,计算公式如下

(13)

(14)

(15)

n=n1+n2-2

(16)

其中,X1和X2代表两组数据样本,-X1和-X2为样本均值。n为自由度,S代表数据样本的标准差。利用R软件完成相关检验[59]。检验方法如下:

H0:μA=μB;H1:μA>μB;α>0.5

(17)

当检验结果P>0.05,就不能拒绝原假设,不能认为μA和μB有相同的变化趋势,反之,拒绝原假设。

3 结果分析

3.1 重点脆弱生态区生态系统服务分布格局及时空变化特征

3.1.1产水服务

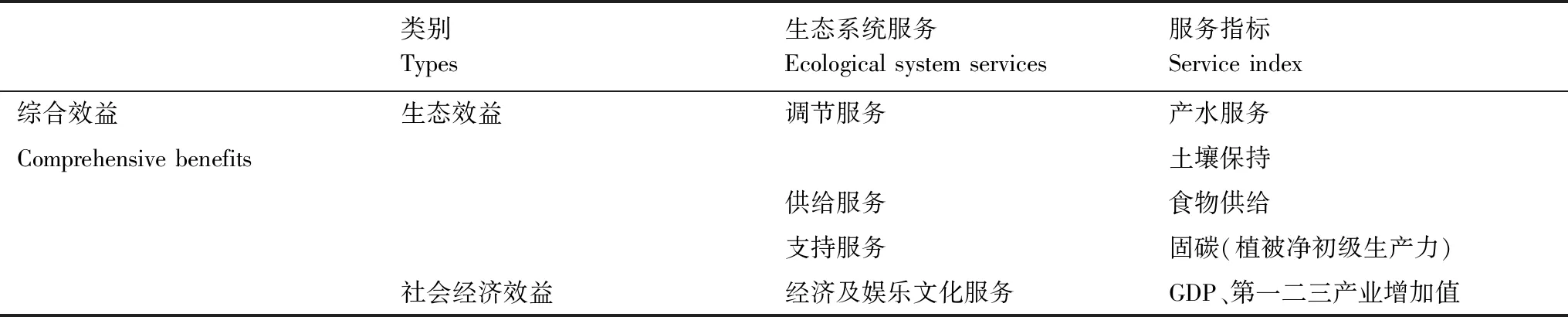

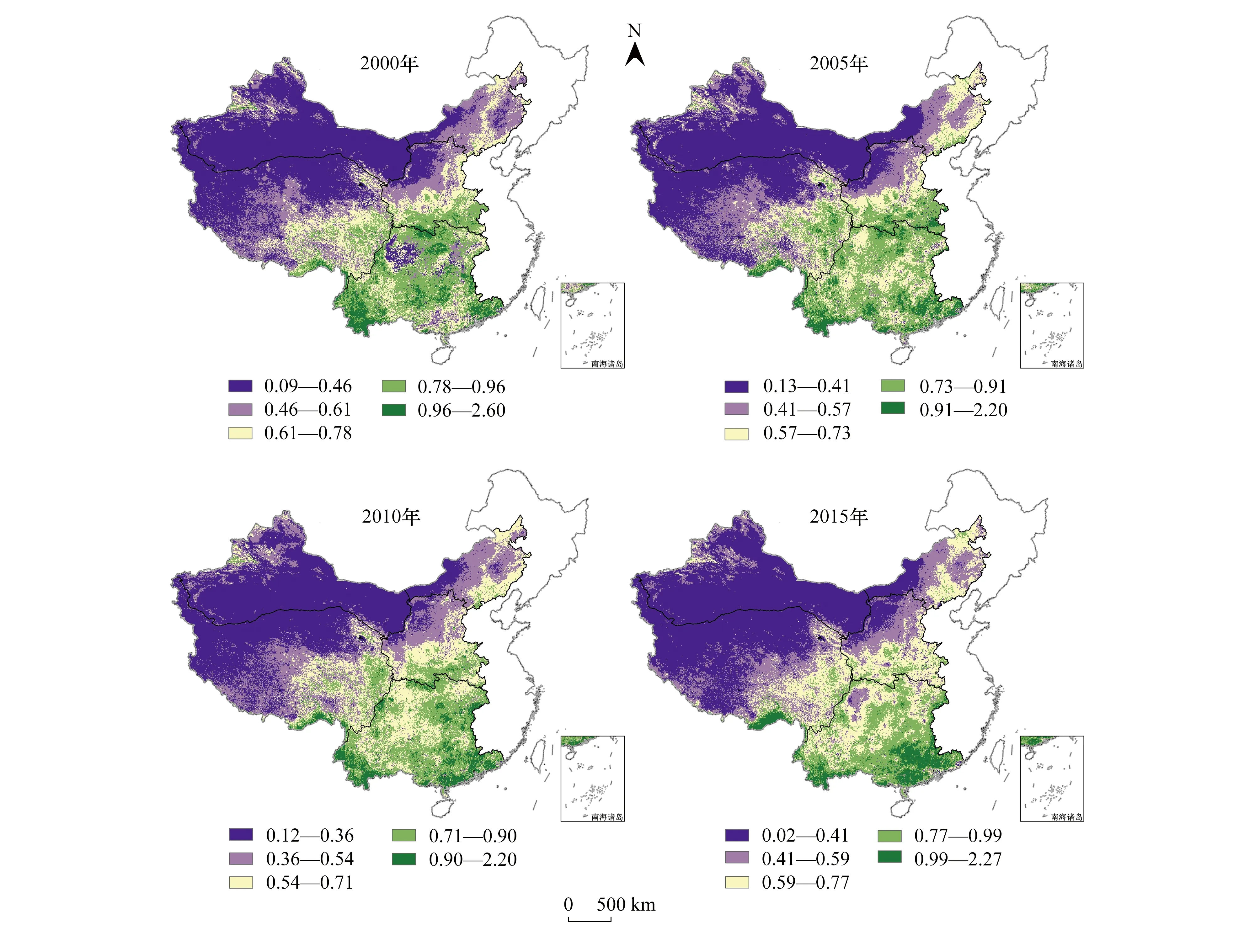

时间变化上,2000年到2015年,产水服务增加23.31%。在空间上,产水服务由东南向西北递减,即喀斯特区向西北干旱区。结合生态系统类型变化结果,产水服务较高的是水体与湿地、森林和聚落生态系统。产水服务变化趋势表明,显著减少的区域集中在喀斯特区西南部分,青藏高原中部区域;西北干旱区为不显著减少,产水服务不显著增加的区域在北方风沙区,显著增加的区域在喀斯特区的南部。

3.1.2食物供给服务

食物供给服务由统计年鉴数据空间化而来,主要分布于耕地,食物供给最多的区域是黄土高原区和北方风沙区,为2.19×104t和2.14×104t,青藏高原区的食物供给量较少,为0.03×104t。整体上食物供给服务逐年增加,由2000年的5.07×104t增加到2015年的7.70×104t,呈显著增加趋势的区域主要集中在黄土高原地区的中部,西北干旱区和青藏高原区的食物供给能力较弱,为不显著增加趋势,并且研究年限里变化也不明显。

3.1.3土壤保持服务

土壤保持计算结果表明,在16年间,土壤保持服务变化平稳,高值出现在喀斯特区域与青藏高原和与黄土高原的交界处,且土壤保持服务整体上呈增加趋势,变化率为23.65%。各个区域的土壤保持服务也呈上升趋势,变化幅度不大,该服务作用最强的是喀斯特区域,其次是青藏高原区、黄土高原区、北方风沙区和西北干旱区。研究区土壤保持变化趋势多表现为不显著减少。

3.1.4固碳服务

固碳服务的变化表现为东南高西北少,整个研究区在西北干旱区和青藏高原区有较为明显的界限,同时在新疆的北部固碳水平高于其他西北干旱区域,固碳服务表现最高的是喀斯特区域,其次是黄土高原区、北方风沙区、青藏高原区和西北干旱区。从2000年到2015年,2015年固碳服务最高,为1087.17 gC/m2,2001年最低,为821.6 gC/m2,整体变化趋势不大。从服务变化的趋势图中也可以看到,显著减少和不显著减少的区域较多,主要集中在西北干旱区和青藏高原区,显著增加的区域出现在西南喀斯特区域的北部(图2)。

图2 生态系统服务分布格局及变趋势图Fig.2 The distribution and change maps of ecological system services

3.2 重点脆弱生态区生态恢复效益评估

3.2.1重点脆弱生态区生态恢复生态效益评估

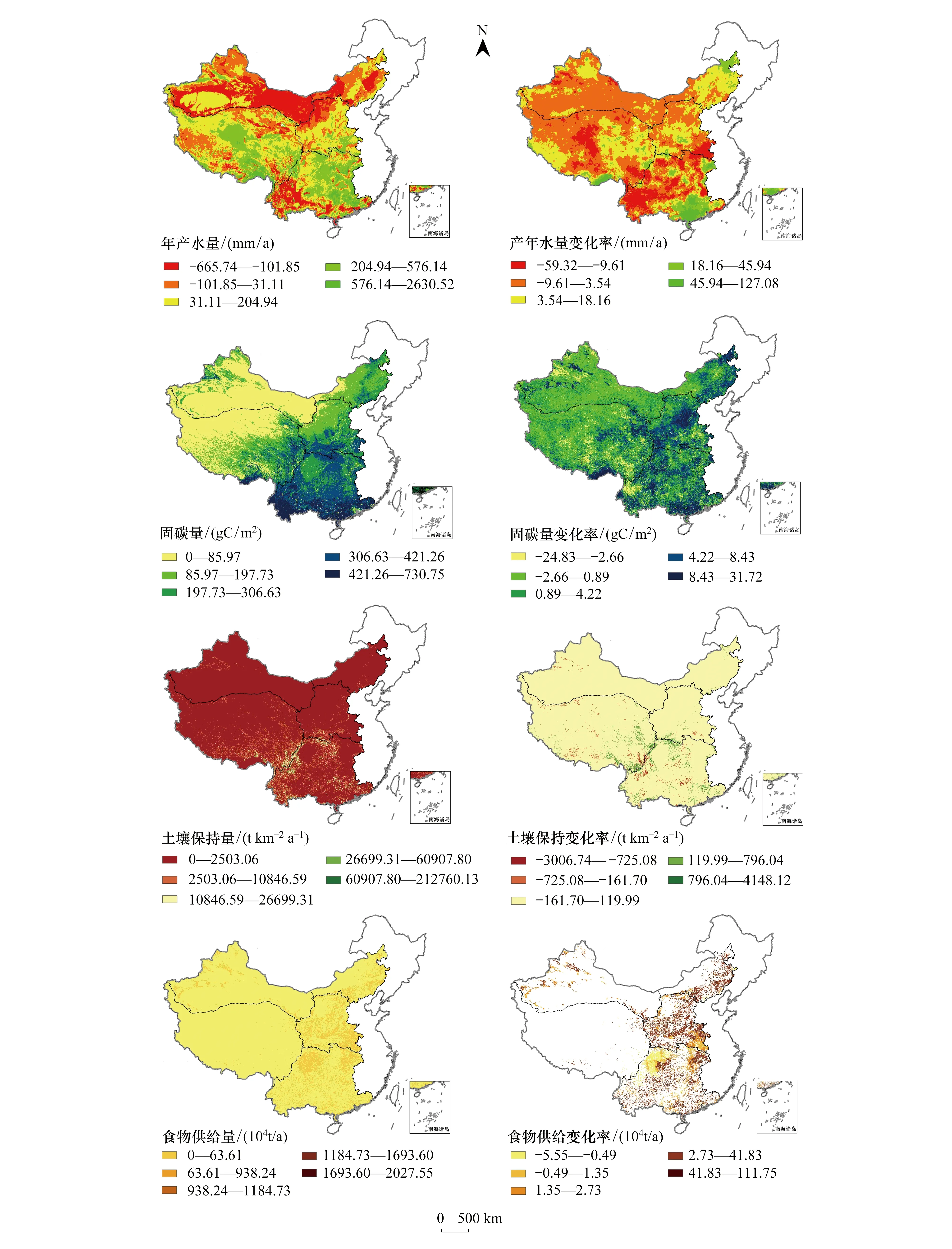

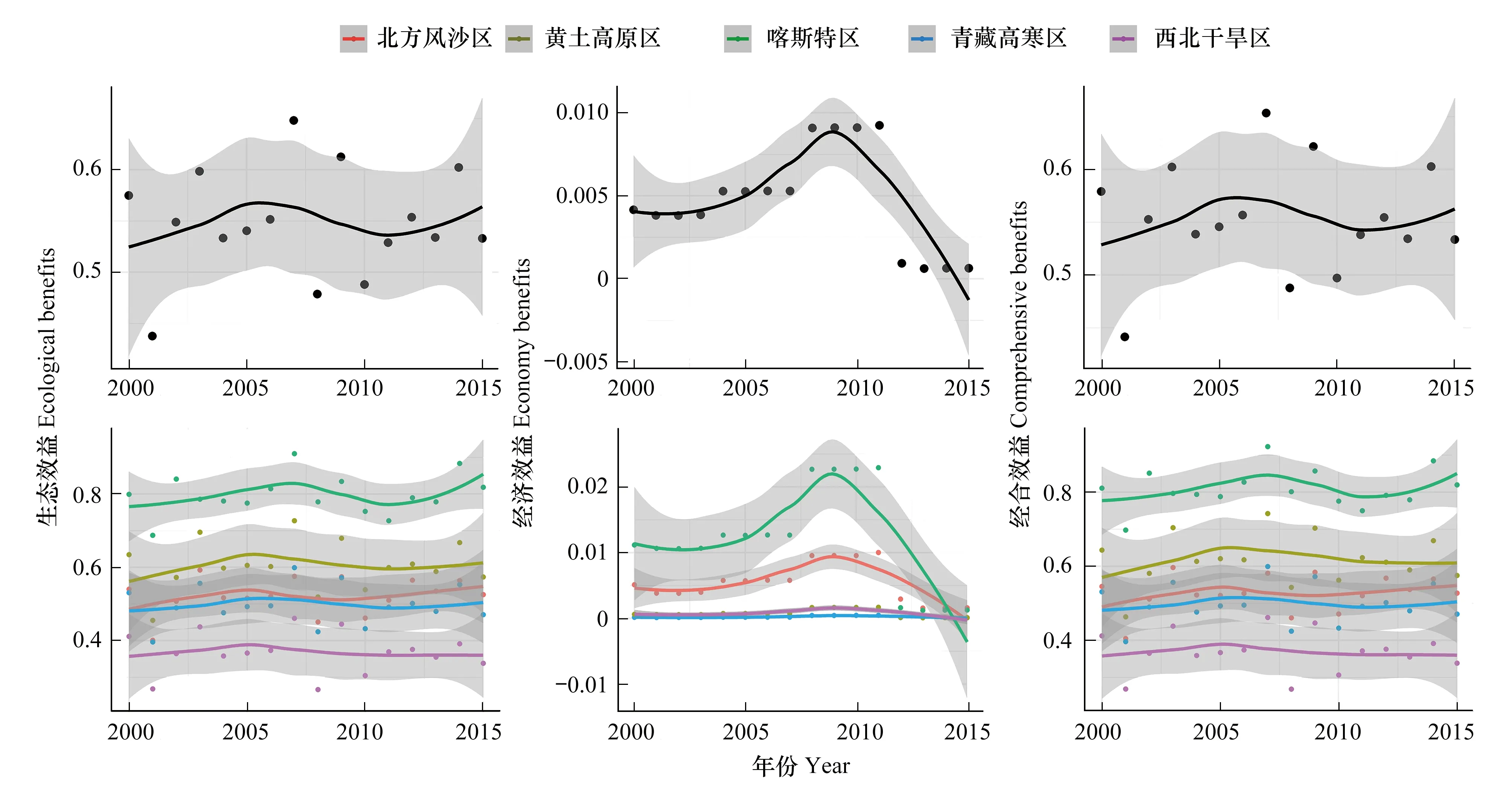

图3 研究区生态效益和社会经济效益分布Fig.3 The map of ecological and social economical benefits

从研究区生态效益空间分布图(图3)可知,研究区生态效益自东南向西北递减,整体增加。通过统计分析,生态效益表现为上升趋势,呈不变区域面积为3.20×106km2,显著减少区域面积4.73×105km2,不显著减少面积1.91×106km2,不显著增加和显著增加面积为4.82×105km2。生态效益呈增加趋势的区域集中在研究区中部和东南部分,占比为25.79%。

3.2.2重点脆弱生态区生态恢复社会经济效益评估

社会经济效益受多重因素影响。从空间分布(图3)上看,研究区社会经济效益的高值(0.009)集中在研究区的东部边界区域,即黄土高原区和北方风沙区的边缘;同时呈现出逐渐向研究区内部延伸的趋势,高值(0.009)和中高值(0.005)的分布区域有所增加。经济效益波动变化,且在各个区域,喀斯特区的经济效益最高,多年均值为0.011,其次是北方风沙区,经济效益为0.005;研究区2011年的经济效益最高,为0.009,2013年的经济效益较低,为0.0006,经济效益表现为整体有减少部分有增长的变化趋势。

3.2.3重点脆弱生态区生态恢复综合效益评估

由图4和图5可知,2000年到2015年,综合效益2007年最高,为0.65,2001年最低,为0.44,平均值为0.55。空间上有42.11%的区域变化不显著,26.28%的区域综合效益增加,喀斯特区域的综合效益最高,各年的综合效益指标均高于均值,其次是黄土高原区,有一半以上年份综合效益指标高于均值,而西北干旱区的综合效益最低,在0.3—0.4之间。因此在研究年限里,综合效益波动变化,整体呈上升趋势,相较于经济效益,生态恢复带来的生态效益改善对综合效益的提高起主要作用。

图4 研究区综合效益分布Fig.4 The spatial and time maps of comprehensive benefits

图5 研究区生态恢复效益统计图Fig.5 The spatial and time statistic maps of zonal comprehensive benefits

3.3 重点脆弱生态区生态系统类型变化对于生态系统恢复效益的影响

3.3.1重点脆弱生态区生态系统类型时空变化

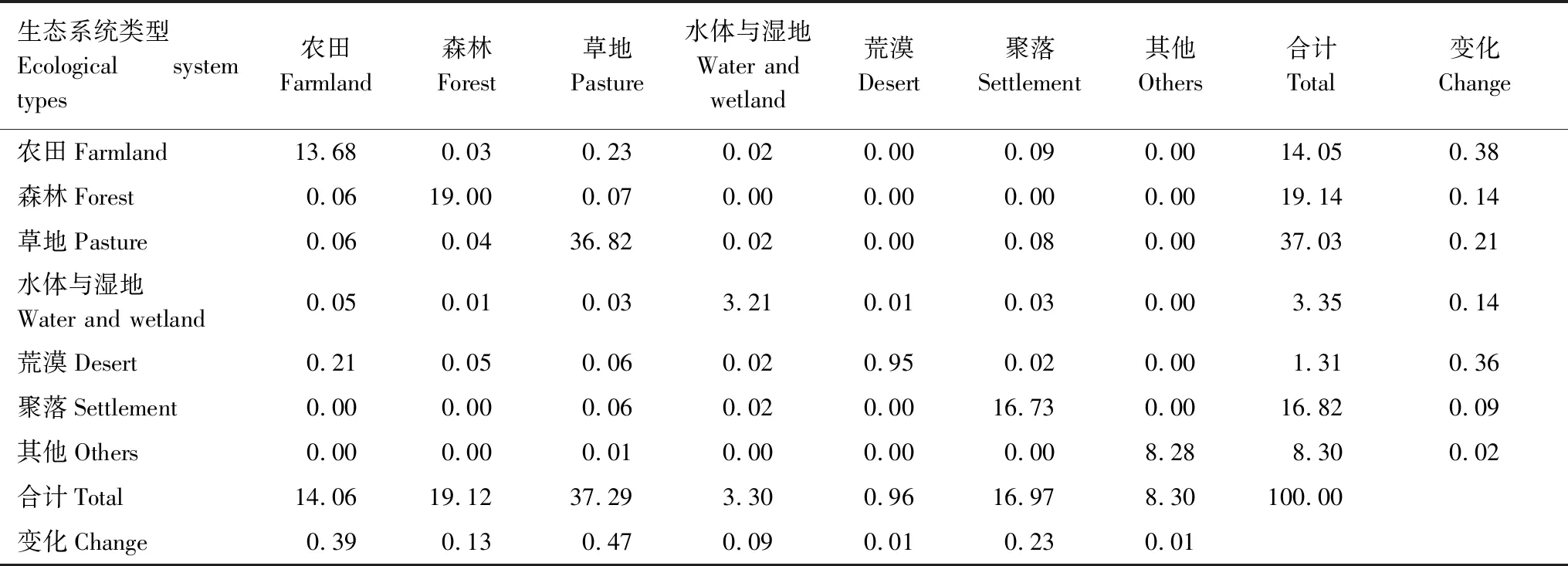

研究区生态系统类型包括农田、森林、草地、水体与湿地、荒漠、聚落和其他生态系统。自2000年到2015年,其变化分别为:减少0.07×104km2,增加0.08×104km2,减少1.97×104km2,增加0.35×104km2,增加2.64×104km2,减少1.09×104km2,增加0.06×104km2。其中农田生态系统分别向森林和草地生态系统转移0.47×104km2,主要集中在黄土高原区域,有1.57×104km2农田生态系统变为荒漠生态系统,集中在黄土高原区域和喀斯特区域;森林生态系统有0.39×104km2转为荒漠生态系统,草地生态系统有1.72×104km2转为农田生态系统,集中在西北干旱区;有0.04×104km2荒漠生态系统转为水体与湿地生态系统,有0.70×104和0.03×104km2聚落生态系统和其他生态系统转为农田生态系统。

表2 生态系统类型变化转移矩阵/%

结合表2可以看到,主要生态系统变化发生在农田、森林和草地生态系统间,多分布在黄土高原区域和喀斯特区域。至2015年,农田、森林和草地生态系统分别占研究区总面积的14.05%、19.14%和37.03%。推动生态系统服务变化的主要来源是草地、森林和聚落生态系统。生态系统类型的转入转出变化集中在2000年到2015年。

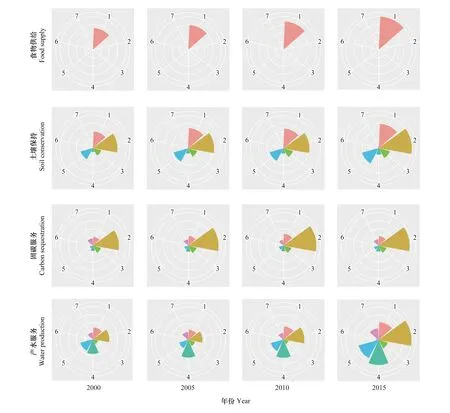

各生态系统服务与生态系统类型分布玫瑰图(图6)显示,食物供给服务主要受农田生态系统影响并逐年增长;森林的固碳服务最强;土壤保持服务表现最明显的是森林;森林、水体与湿地和荒漠生态系统产水服务能力最明显,产水服务逐年增加。

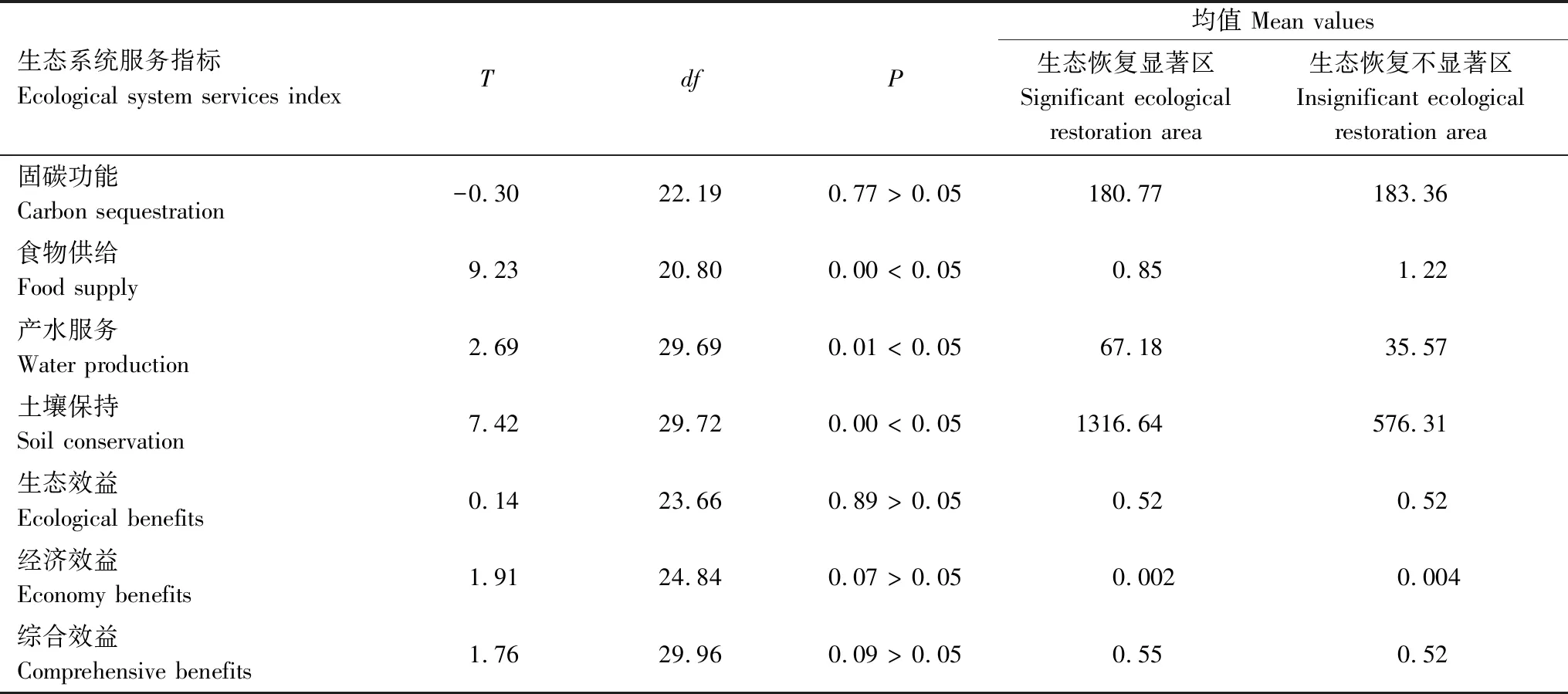

3.3.2重点脆弱生态区生态恢复显著与不显著区效果评价

将研究区划分为生态恢复显著和不显著区,显著恢复区为转为水域、森林和草地,不显著恢复区主要是未发生变化或变为其他类型的区域,如图7所示。并对固碳、土壤保持、产水和食物供给服务、综合效益进行对比分析,采用 Welch 的T检验来分析恢复显著区域的生态系统服务变化(μA) 是否高于非显著恢复区域(μB)。

图6 各生态系统类型生态系统服务变化玫瑰图Fig.6 The rose diagram of ecological system services based on landuse1:农田 Farmland;2:森林 Forest;3:草地 Pasture;4:水体与湿地 Water and wetland;5:荒漠 Desert;6:聚落 Settlement;7:其他 Others

T检验结果如表3所示。可以看到,土壤保持、食物供给和产水服务的T值均小于检验水平的P值0.05,两组变量有统计学差异,原假设成立,即生态恢复显著区土壤保持、产水服务和食物供给物质量显著高于不显著区,综合效益的变化说明生态恢复状况有所改善但不显著。

图7 生态恢复显著区和不显著区Fig.7 The map of restored regions and unrestored regions

生态系统服务指标Ecological system services indexTdfP均值 Mean values生态恢复显著区Significant ecological restoration area 生态恢复不显著区Insignificant ecological restoration area固碳功能Carbon sequestration-0.3022.190.77 > 0.05 180.77183.36食物供给Food supply9.2320.800.00 < 0.050.851.22产水服务Water production2.6929.690.01 < 0.05 67.1835.57土壤保持Soil conservation7.4229.720.00 < 0.05 1316.64576.31生态效益Ecological benefits0.1423.660.89 > 0.050.520.52经济效益Economy benefits1.9124.840.07 > 0.050.0020.004综合效益Comprehensive benefits1.7629.960.09 > 0.05 0.550.52

4 讨论

20世纪70年代以来,中国陆续开展三北防护林、退耕还林、京津冀风沙治理等生态恢复工程[12,14],森林和草地面积增加,植被生长加速,生态破坏程度有所下降。研究计算了土壤保持、产水、固碳和食物供给服务物质量,证实了生态恢复整体上改善了重点生态脆弱区土地利用结构,提高了区域森林覆被和生态系统服务,有26.28%的区域综合效益增加。不同生态脆弱区生态系统服务变化存在强烈的空间异质性特征,喀斯特区土壤保持、固碳和产水服务水平及综合效益最高;森林生态系统的固碳、土壤保持和产水服务都很显著。T检验结果也表明显著恢复区域的生态系统服务变化高于非显著恢复区域,表明生态恢复对于生态系统服务具有促进作用。生态系统服务变化同时受气候因子影响,以产水服务和防风固沙服务最为明显;进一步开展重点生态脆弱区生态系统管理需要综合考虑当地气候条件和变化趋势。

明确恢复成效对于后期实施生态恢复工程具有重要借鉴意义。目前在全国尺度上对生态脆弱区的研究相对缺乏,本文选择大尺度的研究区和连续的时间间隔,从宏观上得到研究区生态状况变好,生态恢复综合效益改善20.86%。Feng等证实2000—2008年黄土高原地区固碳服务提升明显,退耕还林还草的实施是黄土高原生态系统服务改善的主要驱动因素[1]。研究也得到黄土高原区固碳服务提高29.35%,食物供给服务提升明显。青藏高寒区的食物供给服务增加87.38%,固碳服务增加28.53%,张惠远[39]、孙鸿烈等[40]的分析表明青藏高原区自2001年,森林覆盖率提高0.8%,多数自然地带内的净初级生产力呈增加趋势;李昊等[41]证实西南喀斯特地区生态恢复工程对于遏制水土流失等起到积极的作用,研究同样证实生态恢复促进喀斯特区综合效益提高1.12%,是改善效果最好的区域;姚俊强等[35]、Li等[31]、Guo等[32]、Wu等[60]研究的西北干旱区生态状况暖湿化和北方风沙区水土保持综合效益的改善与本次研究中北方风沙区恢复效果良好和西北干旱区需加以重视的结果一致。综上可知,之前的研究多以恢复典型区或恢复工程为例,而本次研究结果既证实了黄土高原区食物供给服务显著、青藏高原多项生态系统服务指标提升、喀斯特区生态恢复效果在各区中最显著、北方风沙区土壤保持提高和西北干旱区固碳、食物供给服务良好并需进一步加强;也得出脆弱区土壤保持、食物供给和产水服务分别提高23.65%、53.45%和23.31%,表明生态恢复工程实施的重要作用。

生态恢复效益评估和优化是目前研究关注较多的一个方面。纵观全文还有许多不足,文中评估指标体系建立较为基础,没有考虑其他复杂因素。同时生态系统服务最终目的是实现人口惠宜[28]以及可持续发展,在下一步的研究中将继续分析生态系统服务的变化方向与人类福祉是否具有一致性,寻找出最高效的生态恢复方略,在人地关系和谐发展的背景下,用最少的投入获得最大的人类福祉效益。

5 结论

(1)2000—2015年间,研究区生态系统服务整体提高20.86%,呈现东南高西北少的空间分布格局,其中食物供给增长53.45%,土壤保持增加23.65%,产水服务提高23.31%;固碳服务变化率为-16.98%。总体上生态系统服务呈上升趋势,喀斯特区域的土壤保持、固碳和产水服务水平较高;黄土高原区、北方风沙区和喀斯特区的食物供给服务较好。而西北干旱区的土壤保持、固碳和产水服务较弱。

(2)不同区域效益评价指标值位于0—1之间,研究区综合效益空间分布为:喀斯特区(0.81)>黄土高原区(0.62)>北方风沙区(0.53)>青藏高原区(0.50)>西北干旱区(0.37),总体空间分布为东南向西北递减,生态恢复使26.28%的区域综合效益改善,生态水平提高。

(3)生态系统类型的变化集中在农田、草地、荒漠和聚落生态系统。森林生态系统的固碳、土壤保持和产水服务作用明显,证实了其在生态恢复中的重要作用;T检验的结果也反映了在生态恢复工程的作用下,研究区生态状况逐渐改善,综合效益向良好方向发展。因此,生态恢复工程的实施提高了研究区生态系统服务水平,促进恢复效益的改善。