深度对比,发展学生推理思维

2019-11-30江钐

摘要 以“染色体变异”教学为例,谈谈如何以此为教学主线,從不角度、不同方式进行深度对比,推理生成概念,发展学生推理思维。

关键词 染色体变异 深度对比 推理思维

中图分类号 G633.91

文献标志码 B

学习的最终目标是以知识为载体,培养学生的思维能力,形成科学的思维模式。推理是研究人们思维形式及其规律和一些简单逻辑方法的科学。推理思维关注学生思维能力的发展和提升;深度学习强调和先前知识与经验连接,主动建构知识、有效迁移应用,解决问题。教师将深度学习与推理思维契合研究,运用于日常教学,将促进学生对知识的透彻理解、认知同化和有效迁移,发展学生高阶思维。

下面以高二“染色体变异”教学为例,谈谈如何基于不同角度的深度对比,进行归纳推理,开展思维探究。

1 明晰“比较一归纳一推理”的教学主线

教学主线是贯穿教学首尾的教学思路和框架,是作为统筹和引领课堂教学活动有序开展的线索。布鲁姆指出,有效的学习始于准确地知道达到的目标是什么。教学主线的设计是将教学总体目标、教学内容及学生认知规律等诸多要素进行有机整合。

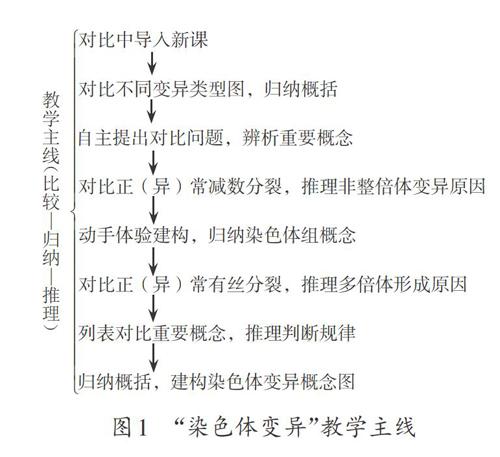

本节课的教学总目标是在突破教学重难点基础上发展学生的思维。结合本节课内容中基本概念多、易混淆,梳理成“比较一归纳一推理”的教学主线加图1所示。

科学思维是生物学核心素养内容的重要部分。对事物或问题进行比较一归纳一推理,是科学思维的重要且基本要素。“比较”是基于事物的相关性与差异性,是通过对两种相近或是相反事物的对比进行思维,寻找事物的异同及其本质与特性;“归纳”是指从许多个别的事物中概括出一般性概念、原则或结论的思维方法;“推理”是由己知的判断(前提),推导出一个未知结论的思维过程。

沿着教学主线的思维逻辑,教师设计课堂学生活动,引导学生在比较中透视概念,强化概念辨析,归纳推理,在深度学习过程中提升学习能力。

2 深度对比,推理生成概念,发展学生思维

2.1 反向对比,推理差异

新授课应该根据学生的认知思维规律,夯实基础,关注基本概念的生成。教师可先展示教材的4种结构变异图,由学生借助课本图示,对比分析4种结构变异类型特点,共同归纳出增加、缺失、易位、倒位概念,形成概念的初步认识。之后,在知识的判断推理运用中进一步加以概念同化。

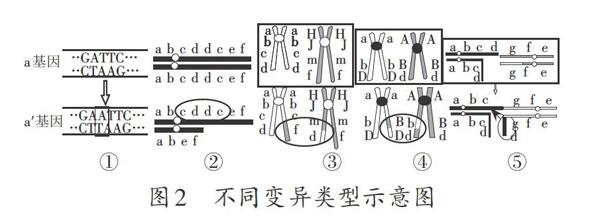

学生活动一:判断图2中①~⑤属于哪一种变异类型。

教师引导学生透过图像表面,逆向思维,将己变异的图示结构还原为末变异时的结构图,分析问题的内在本质。学生通过对比,认识到①变异发生在碱基对,②的基因数目减少,对③一⑤则先判断变异之前的两条染色体是否为同源染色体的交换,再推理出变异类型。通过变异前后图进行反向对比,逆向推理出其差异性,变异类型则一目了然。

逆向思维即是反过来思考问题,“反其道而思之”,让思维向对立面的方向发展,从问题的相反面深入探索的一种思维方式。逆向思维具有批判性、新颖性,避免思维定势。事物往往是对立统一的,逆向思维,使问题简单化、形象化,降低了判断难度,深化对新概念的认知。

2.2 新旧对比,推理异同

运用“新旧对比”,在前概念基础上联系比较,学习新概念,是最常用的学习方法。教师指导学生自主对比分析,学会思考的方法,形成“比较一归纳一推理”思维习惯,提高学习效率。

学生活动二:联想己学的基因突变和基因重组知识,基于新旧知识的比较,小组讨论,提出对比问题,回答问题。讨论前,教师要说明活动意图,任务驱动,指定3个小组各提出一个问题,其余小组思考回答对应的问题。

课堂上,教师提示学生联系新旧知识,分析异同,思考从什么角度提出具体的、有价值的对比问题。小组讨论热烈,基于“学生活动一”的对比推理搭建的思维支架,突破最近发展区,提出下列问题:基因突变的增添与染色体变异的增加有什么区别?基因重组与染色体变异的易位有什么区别?分别发生在什么时期?染色体变异与基因突变、基因重组,对生物性状的影响有什么不同?教师协调学生的问与答。最后,师生共同梳理有关知识,归纳推理异同点,概括出图30

学生阅读思考,自主提出新旧知识对比问题,借助问题的推理判断,带动知识点细化,认知染色体结构变异概念的内涵和外延,透视概念本质,促进对概念的深入理解。教师借此引导学生认识“结构与功能相适应,结构改变将影响功能改变”这一生物学科思想。

2.3 图示对比,推理原因

(1)教师引导学生推理个别染色体数目变异的原因。先展示21三体综合征患者图片、视频及其体细胞47条染色体图(标出21号染色体的三条染色体),提出问题:为什么21三体综合征患者第21对染色体多了一条?可能是什么配子异常?异常的配子是如何形成的?教师引导学生借助图示,进行细胞正常分裂与异常分裂的横向对比,减数第一次分裂与减数第二次分裂的纵向对比。

学生通过对图4的对比分析,深入理解细胞分裂可能发生的变化。师生共同归纳推理出导致个别染色体数目增加的本质原因是:减数第一次分裂后期,个别同源染色体移向同一极;或减数第二次分裂后期,个别姐妹染色单体移向同一极。

(2)教师引导学生推理多倍体形成的原因。对于多倍体形成的原因,学生觉得抽象。对于生物内在的生理变化,教师可借助正常有丝分裂与异常有丝分裂的图示,引导学生进行对比,圈出有无秋水仙素作用及其影响结果。直观的课件图示使抽象的内容一目了然。学生找出变量并分析变量的影响,推理秋水仙素(或低温)作用的内在原理,推理结果差异的原因,揭示变异的内在本质。

2.4 列表对比,推理规律

二倍体、多倍体和单倍体概念是本节课的重点内容。概念教学应关注概念的生成和辨析。教师提供生活实例,在事实性知识基础上,师生共同归纳生成概念。

为了加强对概念的理解,教师要求学生利用表格进行横向与纵向对比(表1),辨析概念,师生共同归纳出判断的规律:若发育起点是配子,则发育成单倍体;若发育起点是受精卵,则看染色体组数,几个染色体组就是几倍体。对于单倍体为什么“一般”不育,教师以雄蜂及四倍体马铃薯为例加以对比说明。

对于易混淆的单倍体概念,教师设问:单倍体一定含有一个染色体组吗?六倍体的配子发育来的个体是三倍体吗?多个染色体组个体一定是多倍体吗?学生在列表对比基础上,辅助问题串,演绎推理,深入学习概念的内涵和外延。

2.5 模型对比,推理共性

学生活动三:用图形表示雄性果蝇分别产生的2种精细胞,并归纳出“染色体组”概念。课堂上每个小组发两张A4纸打印的图5A,两个空圆圈内要求用固体胶粘贴果蝇精原细胞将可能形成的两个配子染色体。教师提供打印纸打印出的,标上基因的果蝇染色体条,红色条、蓝色条分别表示母方、父方染色体。

为了避免学生将两个精原细胞得出的配子都为红红或蓝蓝组合,不能体现非同源染色体自由组合,形成不同配子。教师先在黑板上展示用红色、蓝色同源染色体粘贴出的两个完整精原细胞,要求学生基于减数分裂知识,粘贴精原细胞可能形成的不同配子。领会设计意图,任务指向明确,课堂上,学生大都能快而有序地粘出两组共4种不同配子,如图5B所示。

教师请学生上台展示精原细胞形成这些不同配子的过程。学生说明是同源染色体分开,非同源染色体自由组合形成配子。教师指着其中一个配子图,提出问题:该配子中还有同源染色体吗?染色体形态结构功能相同嗎?有等位基因吗?精原细胞图中含有的基因类型,不同配子中都有吗?说明了什么?学生通过两个精原细胞分裂产生两组配子组合的模型对比,深入理解染色体组概念的不同要素,找出共性,从表面深入本质,揭示事物的内部规律,推理归纳出“染色体组”概念。

教学的目的是为了每一位学生的发展。比较思维应深入挖掘问题的内在本质,比较剖析,分析推理,提练归纳,从而使学生深刻领悟到结构与功能相适应的学科思想。训练思维从肤浅走向深刻,发展学生推理思维能力。

参考文献:

[1]江钐.基于科学思维的“染色体变异”的教学[J].生物学教学,2018,43(6):22-24.

[2]韦红群.染色体变异及其应用(第一课时)的教学设计[1].生物学教学,2017,42(5):28-30.