生态视角下绿洲乡村聚落空间格局及优化研究:以新疆博乐市为例

2019-11-25吕梦婷王宏卫杨胜天刘香云王媛媛

吕梦婷,王宏卫,杨胜天,王 慧,刘香云,王媛媛,王 盼

(1.新疆大学资源与环境科学学院,新疆 乌鲁木齐 830046;2.绿洲生态教育部重点实验室,新疆 乌鲁木齐 830046;3.北京师范大学水科学研究院,北京 100875)

乡村聚落指在一定地域范围内从事与农业生产密切相关的人群集中居住的现象、过程与形态,是中国人口的主要集聚形式[1]。受自然和人文因素影响,绿洲乡村聚落的空间格局特征分异明显;同时,由于乡村聚落的扩张、人口增长等导致的生态环境问题愈加凸显[2],全国生态环境保护大会强调大力推进生态文明建设、解决生态环境问题,党的十九大报告和《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》均提出坚持农业农村优先发展,实施乡村振兴战略,在此背景下,如何把握客观发展规律、合理优化乡村聚落布局是绿洲乡村聚落发展研究的关键问题。

研究乡村聚落空间格局能够揭示一定阶段人地互动的足迹以及聚落与周边环境、生产之间的关系[3],是乡村聚落优化的基础。国内外有关研究主要集中在以下方面:乡村聚落空间分布特征、规模特征和形态特征[3-8],地域类型划分[9-10],以及空间格局演变[11-12]等方面。YANG等[4]研究发现环渤海地区农村居民点密度自东北向西南呈上升趋势;MICHAEL等[9]将国外乡村聚落空间分布归纳为规则型、随机型、集聚型和线型等6种类型;王曼曼等[12]发现盐池北部风沙区乡村聚落规模整体缩减,斑块形态由复杂向规则发展,聚落分布重心向东南方向迁移。近年来,乡村聚落格局优化研究主要分为宏观和微观两个方面,宏观方面主要是依据自然和人文因素将乡村聚落划分为不同优化类型并提出相应的优化策略[13-14],微观方面则注重探索农村空间单元的内在联系[15-18]。LONG等[13]依据中国不同地区城市化和工业化水平差异,将乡村聚落划分为不同产业主导型;PORTA等[15]主张对乡村聚落内部功能区中的居住区和农业生产区进行隔离;郭连凯等[17]从耕地聚落比值优化角度探讨未来农户不同兼业化程度情景下农村聚落用地的合理规模;TIAN等[18]从农村居民点的变化机制和社会关系与农村居民点重建的关联等方面,提出了农村居民点重建的新视角。综上所述,乡村聚落研究相对集中于内地典型区域,对干旱区极端环境下的绿洲乡村聚落空间研究涉及较少。在乡村聚落格局优化方面,学者多采用引力模型、Voronoi图等方法从人文因素方面探讨乡村聚落优化类型,而从生态保护与建设视角对绿洲乡村聚落空间格局进行优化的研究鲜见。

以博乐市乡村聚落为研究对象,通过空间分析方法探索该地区乡村聚落分布、规模和形态等格局特征,进一步划分聚落类型,并从生态视角运用最小累积阻力模型构建生态安全保护格局,探讨绿洲乡村聚落格局优化方向,以期为生态文明建设和乡村振兴战略背景下绿洲乡村聚落的规划发展和脆弱生态环境的维护提供科学依据。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

博乐市(44°34′~45°38′ N,80°45′~82°43′ E)位于新疆维吾尔自治区西北部,是博尔塔拉蒙古自治州首府(图1),全市行政区域面积为7 790 km2,辖三镇两乡,驻有兵团农五师的5个团场。

图1 研究区地理位置Fig.1 Location of the study area

博乐市地处阿拉套山和岗吉格山间谷地,地势西高东低,属温带大陆性干旱半荒漠和荒漠气候区,年均气温为5.6 ℃,年均降水量为181 mm[19]。区内为典型的绿洲灌溉农业,总人口为25.84万人,其中,农业人口数占总人口数的37.12%,农牧民人均可支配收入达15 565元。

1.2 数据来源及处理

土地利用数据来自博尔塔拉蒙古自治州1∶1万土地利用现状数据库,从数据库中提取乡村聚落、道路和河流等用地斑块,剔除3 000 m2以下零星的乡村聚落图斑。经实地考察发现,小于3 000 m2的斑块多为麻扎、废弃的厂房、年代久远且早已失修的毛土房以及牧草场等,实际并无居民居住。博乐市DEM高程数据(分辨率为30 m)和坡度数据(分辨率为90 m)来源于地理空间数据云。社会经济数据来自2016年《博乐市统计年鉴》、《新疆生产建设兵团统计年鉴》及相关统计公报等。其他数据为博州实地调研数据。

2 研究方法

2.1 核密度估算(KDE)

核密度估算属于非参数密度估计的一种统计方法[6],其模型为

(1)

式(1)中,f(x,y)为位于(x,y)位置的密度估计;n为观测数值;h为带宽或平滑参数;k为核函数;di为(x,y)位置距第i个观测位置的距离,km。

2.2 景观形状指数(LSI)

景观形状指数通过将乡村聚落斑块形状与等面积的正方形做比较来衡量聚落斑块的狭长程度[12],计算公式为

(2)

式(2)中,ci为第i个聚落斑块的周长,km;ai为第i个聚落斑块的面积,km2。ILS的取值≥1,当其值为1时,说明聚落形状为正方形或无限接近于正方形,ILS取值越大,说明聚落形状越复杂。

2.3 最小累积阻力模型(MCR)

最小累积阻力模型指从“源”出发到目的地经过不同类型景观所克服的最小阻力或耗费的最小费用[20]。

(3)

式(3)中,RMC为从源j扩散到空间某点的最小累积阻力值;f为一个未知的正函数,反映空间中任一点的最小阻力与其到所有源的距离和阻力面特性的正相关关系,min表示某景观单元对不同的源取累积阻力最小值;Dij指某一质点从源j到景观单元i的空间距离,km;Ri为景观单元i对该质点运动的阻力系数。该模型可用来反映乡村聚落布局的潜在可能性及趋势。

3 结果与分析

3.1 乡村聚落空间格局分析

3.1.1乡村聚落密度特征

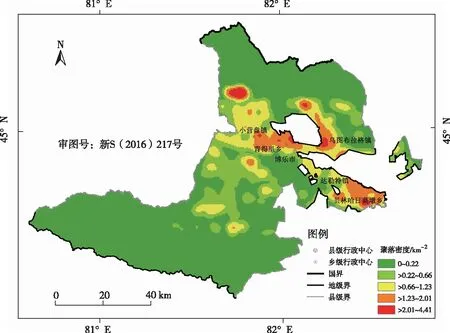

在空间分布上,利用ArcGIS 10.2软件中Kernel工具得到博乐市乡村聚落的核密度分布(图2),分析可得:博乐市北部和南部的乡村聚落密度为0~0.22 km-2,几乎不存在乡村聚落,这主要是由于北部和南部分别为阿拉套山和天山支脉婆罗克努山,海拔高,地形崎岖,且山区昼夜温差大,极端气候较多,不利于聚落的形成。博乐市乡村聚落核密度最高地区的密度为>2.01~4.41 km-2,主要分布在地形开阔平坦、水源充足、宜居性较强的中部平原及河谷地带,团场场部周围和县域城镇中心边缘,河流干渠,及高速公路附近,次密集核心区主要分布在密集核心区周边及河流道路附近。

3.1.2乡村聚落规模特征

在空间规模方面,运用“热点”分析工具对局部的规模分异进行探索,利用自然断点分类法将指标值划分为4类,得到博乐市乡村聚落的“热点”图(图3)。图3中红色区域为聚落斑块高值集聚的“热点”区,蓝色区域为聚落斑块低值集聚的“冷点”区。分析可得:(1)“热点”区基本分布于中东部平原区,“冷点”区多分布于西部和南部的低山丘陵区,且“热点”区面积明显大于“冷点”区,乡村聚落规模呈现“东部大、西部小”的空间分异特征。(2)乡村聚落大规模集群分布即“热点”区形成的原因主要是博乐市地势西高东低,中东部地形平坦,是博尔塔拉河的主要流经地,水源充足,便于村民进行生活生产活动。(3)小规模乡村聚落集聚分布即“冷点”区主要分布在小营盘镇和青得里乡南部,这主要是因为受到博乐市西部和南部地势较高以及河流较少的限制,大规模聚落难以形成。

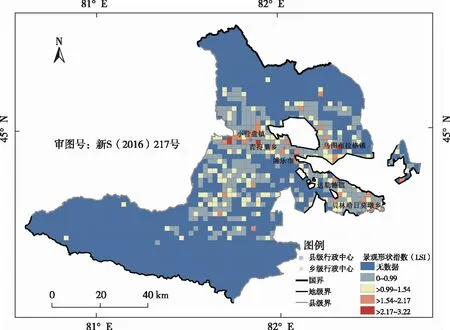

3.1.3乡村聚落形态特征

在空间形态方面,主要采用LSI对博乐市乡村聚落形态进行研究,LSI值越大,说明聚落形状越复杂。由图4可知:(1)博乐市乡村聚落LSI最大值为3.22,但大部分聚落斑块LSI值集中于>0.99~1.54之间,说明博乐市乡村聚落形态整体较为规则,多为团块状,这是因为博乐市有部分区域属于兵团辖区,而兵团又以屯垦戍边为职责,实行党政军企高度统一的特殊管理体制,聚落的建造和发展受到高度统一的军事化管理影响,人为干扰因素强烈。经实地考察博州乡镇及团场坚持走农业现代化道路,实行节水灌溉,机械化程度高,农业基础设施完善,农作物种类单一且规模大,所需劳动力较少。(2)博乐市乡村聚落形状指数高值区主要分布于乡镇中心、河流干渠和高速公路附近。LSI值高说明乡村聚落的形状复杂多变,点状、团块状、条带状聚落随机分布,主要是由于省道S304、S205、S209,县乡道X212、X208、X200等主要道路,以及博尔塔拉河、保尔得河等主要水系及其支流横贯聚落内部,所以呈条带状或团块状沿着河流及道路延展分布。早期乡镇建造布局缺乏规划,使得一些聚落呈星点状分布于乡镇中心周围,因此聚落形状复杂并形成高值区。

图2 博乐市乡村聚落空间密度分布Fig.2 The spatial density of rural settlements in Bole

图3 博乐市乡村聚落规模“热点”图Fig.3 Hot spots of rural settlements scale distribution in Bole

图4 博乐市乡村聚落形态分异Fig.4 The morphological differentiation of rural settlements in Bole

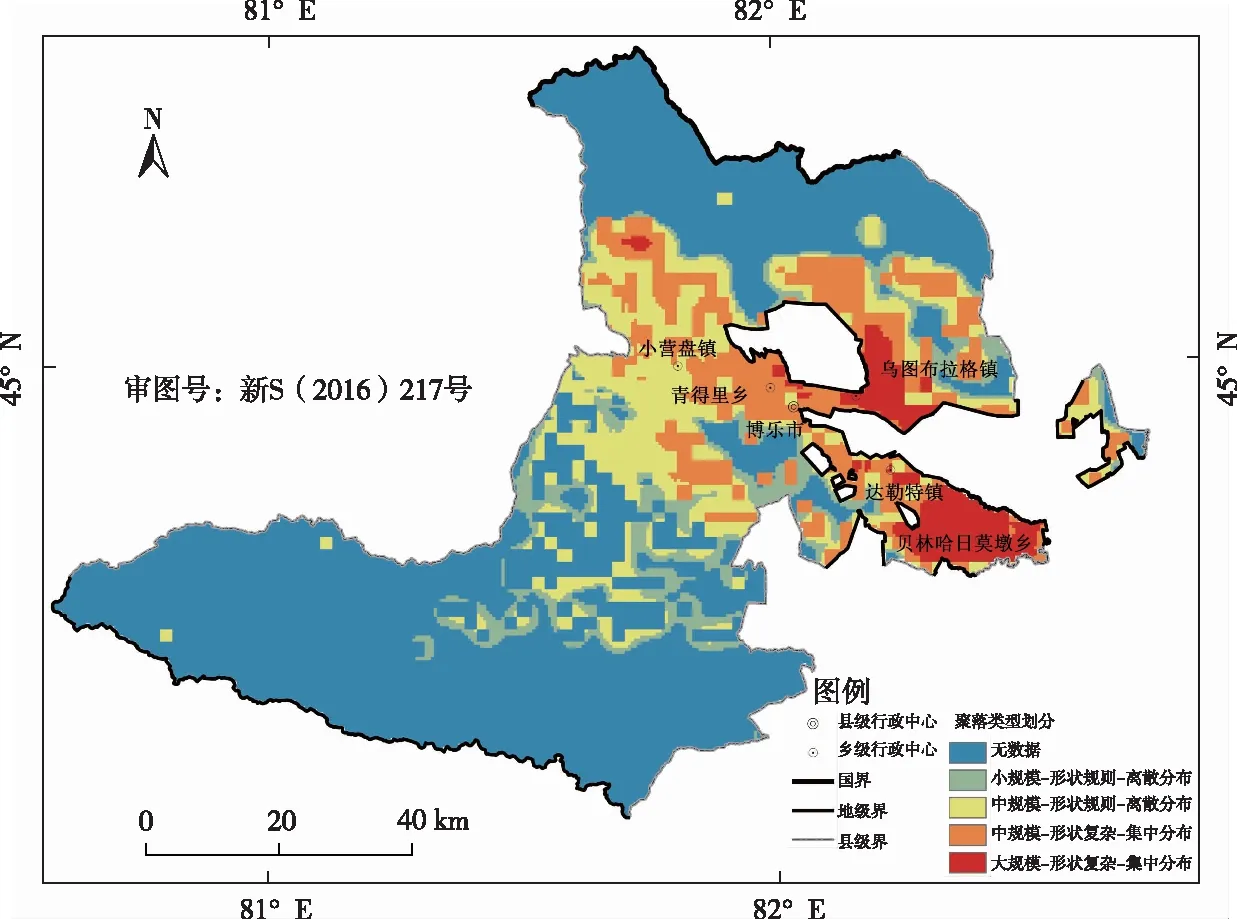

3.2 乡村聚落布局类型

在乡村聚落空间格局分析的基础上,以博乐市2 566个农村居民点为研究对象,将乡村聚落空间分布密度图、规模“热点”图及形态分异图进行叠加,并采用组合矩阵方法进行分类,共得到4种组合类型(图5)。

图5 博乐市乡村聚落类型划分Fig.5 Regional types of rural settlements in Bole

大规模-形状复杂-集中分布和中规模-形状复杂-集中分布这两种类型主要分布在小营盘镇北部、乌图布拉格镇、青得里乡北部和贝林哈日莫墩乡。这两种类型乡村聚落地处中部平原地区,聚落斑块多呈大规模或中等规模分布,受到乡镇中心、团场场部、河流及交通干道吸引,聚落之间的连通性和集聚程度较高;但由于早期乡镇布局缺乏规划以及在区域经济快速发展的驱动下,乡镇中心周边农村居民点建设频繁,使得乡村聚落形状复杂。

中规模-形状规则-离散分布和小规模-形状规则-离散分布这两种类型主要分布在小营盘镇南部、达勒特镇、青得里乡南部和90团东部。这两种类型乡村聚落面积所占比例较大,多分布于西部和南部低山丘陵区,聚落斑块规模较小,河流水系少且交通条件较差,呈离散分布模式。由于博乐市有部分区域属于兵团辖区,聚落的建造和发展受到高度统一的军事化管理影响,多呈整齐的团块状分布,因此乡村聚落整体形态较为规则。

通过以上分析可知,博乐市乡村聚落空间格局存在较为严重的分布规模“两极化”现象,即小规模-低密度集聚分布和大规模-高密度集聚分布,局部聚落形态复杂,缺乏规划,从而进一步产生资源利用不合理、水土流失、生物多样性减少和生态环境恶化等问题。地形条件在乡村聚落空间格局的形成中发挥着基础性作用,在适宜性较强的平原地区,农业基础条件较为优越,有利于形成规模较大且集中连片分布的乡村聚落,而城镇辐射、河流水源及交通条件等则进一步影响了聚落的空间发展状态。

3.3 乡村聚落生态保护格局优化

3.3.1生态安全保护格局构建

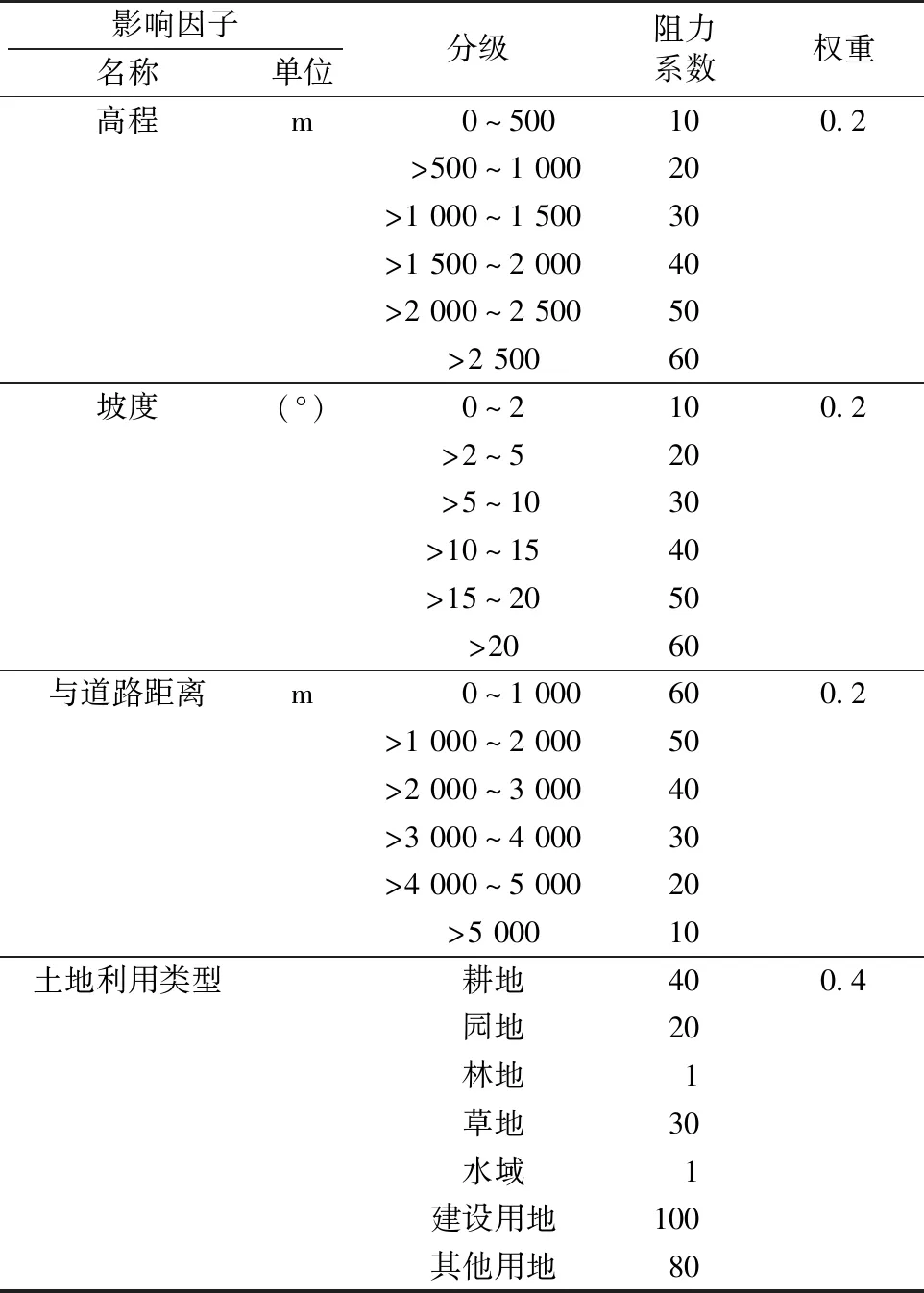

乡村聚落空间格局与类型划分是聚落优化配置的基础。水资源是干旱区生态环境最主要的限制性因子和重要组成部分,林地是典型的生物多样性富集区和水源涵养区,也是国土生态安全的重要保障,两者面积占博乐市总面积的34.76%。基于此,将水域和林地作为生态保护源地,通过参考相关文献[21-22]并结合专家经验,选取高程、坡度、与道路距离和土地利用类型作为阻力因子并确定各因子阻力系数及权重(表1),构建博乐市生态安全保护格局。

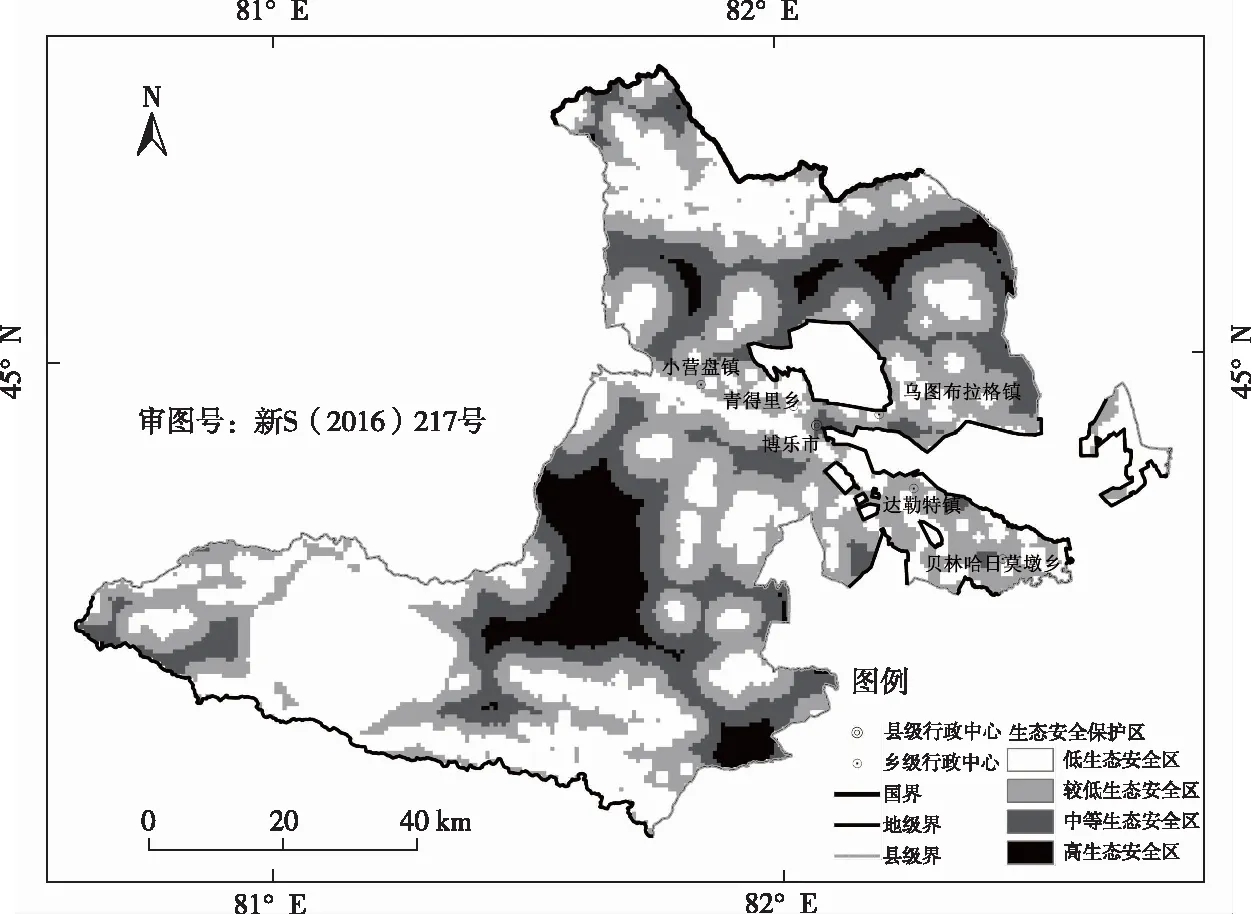

3.3.2乡村聚落格局优化

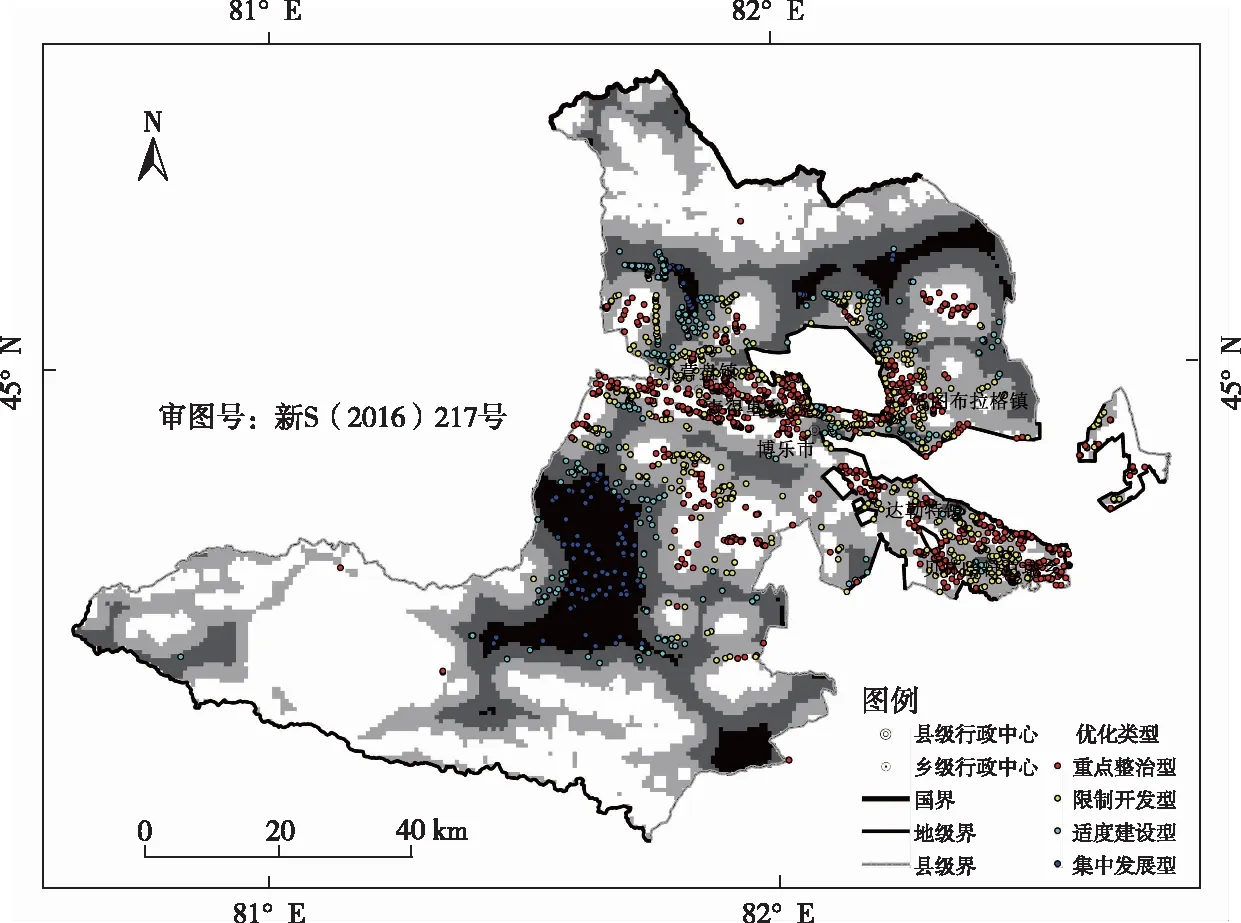

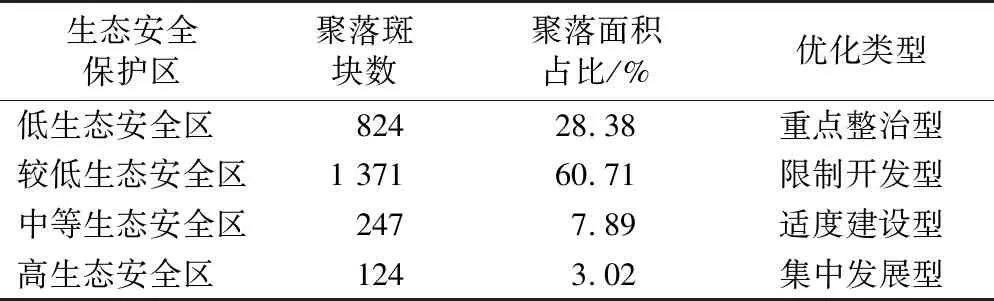

利用ArcGIS 10.2软件的cost-distance模型得到生态保护格局的最小累积阻力面,以阻力面中阻力等值线突变处作为分区断点的依据[20],划分为不同生态安全保护区(图6),将其与乡村聚落图层叠加并划分不同优化类型(图7),统计各类型乡村聚落斑块数量和面积比例(表2),探讨博乐市乡村聚落格局优化方向。

(1)重点整治型。低生态安全保护区是林地、水域的主要源地,是维护生态平衡的核心地带,分布于该区内的乡村聚落有824个,其面积占博乐市乡村聚落总面积的28.38%,主要属于大规模-形状复杂-集中分布类型。该类型乡村聚落地处中部平原地区,距乡镇中心和团场场部较近,交通便捷,自然条件优越,聚落斑块呈大规模分布,形状复杂且集聚程度高,该区域乡村聚落的优化方向为重点整治区域。可对该类型城镇周围农村聚落进行合理规划,引导其空间形态朝规整方向发展,并从生态保护角度,对生态环境破坏较大的聚落采取迁移合并措施,强化生态环境监管执法力度,坚持适度开发,积极引导资源环境可承载的特色产业发展,保护和恢复脆弱区生态系统。

表1 博乐市生态安全保护格局的影响因素、阻力系数和权重Table 1 Influence factor,resistance coefficient,and weights of ecological security protection pattern in Bole

(2)限制开发型。较低生态安全保护区位于低安全保护区的外缘,是源地之间联系的重要通道,分布于该区内的乡村聚落有1 371个,其面积占博乐市乡村聚落总面积的60.71%,多分布在河流及道路周边,聚落斑块呈中等规模分布,集聚程度较高,形状规则与复杂并存,可以作为博乐市乡村聚落格局优化的限制开发区域。过度的人类活动和乡村聚落扩张打破了当地生态系统的平衡,阻断了物质和能量的流通。对于该类型乡村聚落,应限制区域内乡村聚落的开发,并通过农业产业化、规模化和发展循环经济来治理农村的环境污染,提高村民的宜居程度和幸福感。

(3)适度建设型。中等生态安全保护区位于较低生态安全保护区和人类活动区的过渡地带,具有一定的抗干扰能力,该区域内乡村聚落有247个,其面积占博乐市乡村聚落总面积的7.89%,主要属于中规模-形状规则-离散分布型,聚落斑块规模中等,整体形态较为规则,呈离散分布模式,该区域乡村聚落的优化方向为适度建设型。该类型乡村聚落水源充足,交通便捷,基础服务设施完善,满足农民生活和生产需求,可作为限制开发型乡村聚落的中心村和迁并区。该区域生态环境较好,可以发展以生态养殖为主的产业,从而推动地方经济的发展,同时合理配备中心村或迁并区,为农民提供便捷的生活生产服务。

图6 博乐市生态安全保护格局Fig.6 Ecological security protection pattern in Bole

图7 博乐市乡村聚落布局优化Fig.7 Layout optimization of rural settlements in Bole

表2 博乐市乡村聚落布局优化统计Table 2 Layout optimization statistical results of rural settlements in Bole

(4)集中发展型。高生态安全保护区远离林地、水域生态源地,该区内的乡村聚落有124个,其面积占博乐市乡村聚落总面积的3.02%,主要位于博乐市西南部低山丘陵区,河流水系少且交通条件较差,聚落斑块规模较小且呈破碎化离散分布,可作为博乐市乡村聚落格局优化的集中发展区域。针对该类型可以通过政府引导周边呈散点分布的小规模聚落向新建聚落转移,逐渐形成规模较大的村落,提高其公共基础服务设施利用率和农业集约化水平,并对被撤并聚落用地进行生态修复或复垦,以促进资源节约、环境保护。该区域靠近赛里木湖风景区,可以通过开发观光农业、游憩休闲、健康养生和生态教育等服务,打造绿色生态环保的乡村旅游业,实现聚落内部的科学布局,促进当地经济发展。

4 讨论与结论

通过空间分析方法研究博乐市乡村聚落空间格局特征并划分聚落类型,发现布局中存在的问题,从生态保护与建设的视角,运用最小累积阻力模型构建生态安全保护格局,探讨绿洲乡村聚落格局优化方向。

在空间分布上,博乐市乡村聚落密度呈现“南北疏、中间密”的格局特征,密集核心区主要分布于中部平原及河谷地带的乡镇中心边缘、团场场部周围、河流干渠和高速公路附近。聚落规模“热点”区主要分布于中东部平原区,“冷点”区多分布于西部和南部低山丘陵区,前者面积明显大于后者,呈现“东部大、西部小”的空间分异特征;聚落形态受到兵团军事化管理规划和大规模机械化耕作模式的影响,多为团块状,呈现“整体规则、局部复杂”的空间分异特征。在空间格局分析的基础上,将乡村聚落划分为4种组合类型:大规模-形状复杂-集中分布和中规模-形状复杂-集中分布这两种类型的乡村聚落主要分布于中部平原地区,中规模-形状规则-离散分布和小规模-形状规则-离散分布这两种类型乡村聚落面积所占比例较大,多分布于西部和南部低山丘陵区。通过以上分析发现博乐市乡村聚落空间格局存在较为严重的分布规模“两极化”、局部聚落形态复杂等现象,从而进一步产生资源利用不合理、水土流失、生物多样性减少和生态环境恶化等问题。

通过构建以林地和水域为源地的博乐市生态安全保护格局,将乡村聚落划分为重点整治型、限制开发型、适度建设型和集中发展型4种优化类型。对于重点整治型乡村聚落,应将大部分聚落划入城镇发展范围内,对生态环境破坏较大的聚落采取迁移合并措施,并构建脆弱区生态安全预警体系;对于限制开发型乡村聚落,应限制区域内乡村聚落的扩张并采用多种方式来治理农村的环境污染;对于适度建设型乡村聚落,可将其作为限制开发型乡村聚落的中心村和迁并区,发展以生态养殖为主的产业以推动地方经济的发展;对于集中发展型乡村聚落,可以通过政府引导周边呈散点分布的小规模聚落向新建聚落转移,逐渐形成规模较大的聚落,并对被撤并聚落用地进行生态修复或复垦。

基于格网对乡村聚落进行空间格局分析,突破了以往以行政单元为基本研究对象的局限性,更能精确地刻画自然地理要素对乡村聚落空间格局的影响,可进一步推动聚落格局优化研究。从生态保护的视角综合考虑空间格局类型划分和生态安全保护分区从而实现对聚落的优化,与以往研究方法相比更符合目前生态优先、绿色发展新道路的要求,可以更直观地反映乡村聚落分布对生态环境造成的影响,为乡村聚落格局优化提供新的切入点,也为生态文明建设和乡村振兴战略背景下绿洲乡村聚落的规划发展提供科学依据。笔者研究仅从宏观角度和现状进行优化,且在构建阻力面时确定各影响因子权重方面存在一定的主观性,下一步还将分析乡村聚落的时空变化并结合实际从微观层面对乡村聚落优化进行探索。