基于语料库的《牡丹亭》译者风格探究

2019-11-21郭嫣然刘著妍

郭嫣然, 刘著妍

(天津大学外国语言与文学学院, 天津300350)

中国著名戏剧家、文学家汤显祖被联合国教科文组织列为“百位世界文化名人”之一。2016年,联合国教科文组织在全球范围内组织纪念莎士比亚、塞万提斯、汤显祖三大历史文化名人逝世400周年活动,汤显祖之所以能够走上国际舞台,很大程度上得益于各位译者的辛勤付出。他曾言“吾一生四梦,得意处唯在《牡丹》”。《牡丹亭》在中国经久不衰,其英译本同样影响深远,“在丹尼尔·伯特编著的《100部剧本:世界最著名剧本排行榜》中,《牡丹亭还魂记》名列第32位,是唯一入选的中国剧本”[1],可见英译《牡丹亭》对外国读者了解中国文化的重要性。鉴于此,本文将通过自建中英文小型平行语料库,对《牡丹亭》三个译本进行词汇、句法和语篇层面的考察,并以英语原创戏剧作为参照库,通过宏观研究和微观分析,探讨三个译本的译者风格。由于目前对于译者风格的总结大多停留在语言层面,本文将对译者风格的整体印象进行概括。

一、 文献回顾

1995年,Venuti[2]在谈及英美文化中译者的地位时,呼吁译者采取非流利的语言和陌生化翻译,以此显现自己身份的存在。1996年,Hermans[3]第一次提出“译者声音”的概念,指出翻译的叙事话语在文本中表现出不止一种声音,其话语呈现方式也不止一种,他把叙事话语中包含的“另一种声音”称为译者的声音。英国曼彻斯特大学的Mona Baker[4]教授提出了译者风格(the translator’s style)这一概念,认为译者风格是译者在其所有翻译文本中所表现出的统一的规律性的语言使用模式,这些语言模式并非一次性的,而是为译者所偏爱、反复出现、习惯性的语言模式。中国学者黎昌抱[5]将译者风格定义为译者在翻译实践中所表现出来的艺术特色和创作个性,具体体现为译者选择题材的口味、所遵循的翻译标准、采用的翻译方法以及译文语言的表现手法等特点。由此可以看出,译者主体性越来越受到重视,而对于译者风格的探究也将进一步促进翻译研究的发展。

基于语料库的译者风格研究属于描写性翻译的范畴,是语料库翻译学特有的研究领域,“语料库翻译学为研究翻译、语言特征提供了新的视角”[6]。传统的翻译研究强调“规定性”,让译者根据其制定的一套翻译规则和标准进行翻译活动,而描写翻译学以目的语为核心,不去判断译文优劣,通过客观数据探究译者行为,揭示翻译活动的规律。胡开宝[7]指出,描写性译学是语料库翻译学得以形成的重要前提。没有描写性译学,就没有语料库翻译学。周小玲[8]认为,基于语料库的译者文体研究与描写翻译学的发展密切相关,二者在认识论、方法论、研究对象等方面具有一致性,二者都以哲学经验主义为主要认识论基础,倡导对现实客观存在的真实语料进行描写,采用描写和实证的方法,而不是从直觉和先验假说出发。因此,张美芳[9]指出,利用语料库进行研究,对一些难以捉摸的、不引人注目的语言习惯进行描述、分析、比较和阐释,能比较信服地说明译者的烙印确实存在。

二、 研究内容和方法

1.研究内容

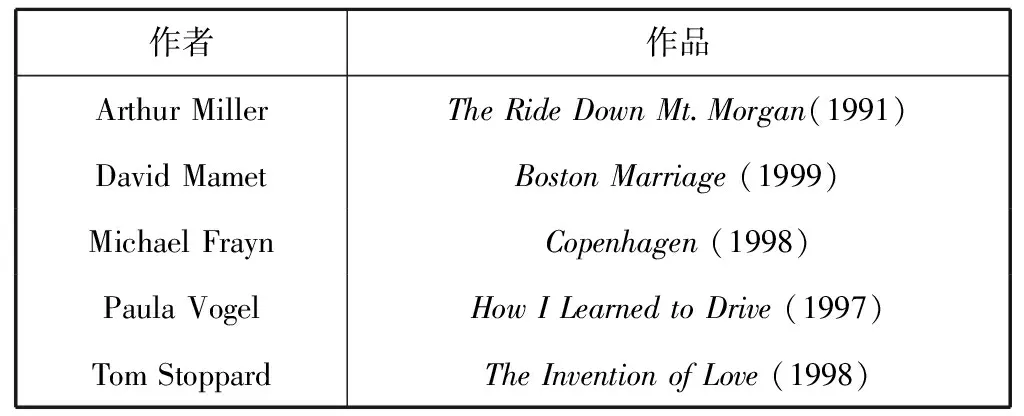

本研究将自建《牡丹亭》中英文小型语料库,采用的英文文本分别为许渊冲翻译的《许渊冲文集:牡丹亭(汉译英)》,由海豚出版社2013年出版(以下简称许译);汪榕培翻译的《牡丹亭:汉英对照》,由上海外语教育出版社2000年出版(以下简称汪译);白之(Cyril Brich)翻译的ThePeonyPavilion(MudanTing),由印第安纳大学出版社1980年出版(以下简称白译)。出于对剧情中“情理矛盾”的重视,许渊冲仅译出了《牡丹亭》55出的22出,因此采用汪译和白译与之相同的章节进行分析。同时,选取西方20世纪90年代以来的英语戏剧剧本作为参照库,如表1所示,库容约为10万词,通过语料库检索和统计软件比较语言使用情况和译者风格的异同。

表1 参照库

2.研究方法

首先建成小型语料库,利用TreeTagger 3.0对语料进行词性标注,通过Antconc 3.2.4和WordSmith 6.0进行词汇层面和句子层面的检索,使用Antwordprofiler1.200w和在线软件Word Level Checker进行语篇层面统计。根据数据对译者语言特征进行比较,最后结合个体差异和翻译目的两方面探讨译者风格成因。

三、 数据分析

1.词汇层面

(1)标准化类符/形符比。“在语料库统计中,每一个在语料库中首次单独出现的词形称为类符,而同一个词在语料库中出现的次数称为该词的频数,又称该词的形符”[10]。类符/形符比由于受库容大小影响,为了进行更客观地比较,Scott[11]提出了标准化类符/形符比(STTR)。这一数值可以反映文本中用词种类的变化程度,比值越高,词汇越多样;比值越低,词汇越匮乏,具体结果如表2所示。

表2 三个译本标准化类符/形符比对比

由表2可以看出,就形符和类符而言,白译远高于汪译和许译。若译文的形符或类符越高,就会越趋于明晰化,这说明白译本传递信息更加全面具体,倾向于明确表达隐含信息;汪译有可能对文学意象等内容进行了简化处理,避免晦涩之感,因此数值较低;而许译对22出的部分原文进行了精简。王宏[12]指出,宽泛意义的典籍英译多为摘译、节译或编译,需要针对不同的翻译行为制定不同的典籍英译策略。译者为了突出情和理的矛盾斗争,因此删除了认为无关紧要的情节,这充分体现了译者的主观性和能动性。

通过标准化类符/形符比可知,白译用词较为丰富多样,许译和汪译虽然缺乏变化,但是与原创戏剧较为接近。同时,三个译本的数值均高于原创戏剧,这一结果与Laviosa[13]提出的词汇“简化”特征相左,造成这一现象的原因可能是受到源语或戏剧体例的影响。

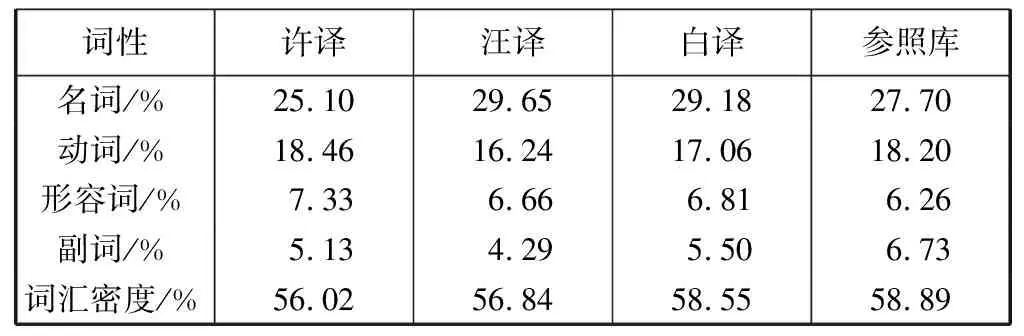

(2)词汇密度。词汇密度在一定程度上可以衡量篇章的信息量,是反映译者风格的重要指标。这个概念由Ure[14]提出,计算方法为:词汇密度=实词数÷词汇总数×100%。英语实词包括名词、动词、形容词和副词,表示实在的意义,且意义稳定。实词比重越高,信息负载度越大,文本越难,反之越简单,见表3。

表3 三个译本词汇密度对比

表3显示,在名词数量上,汪译和白译明显高于许译。“运用名词化表达法可以使叙述较为准确、贴切,但也会使语言抽象、难解”[15]。这表明汪译和白译大量名词的使用会导致语言含糊,缺乏活力,而动词使用上,许译则高于二者。英若诚[16]表示,戏剧语言的动作性常常受到译者的忽视,剧本台词不能只是发表议论,抒感情,它往往掩盖着行动的要求或者冲动,有的甚至本身就是行动。可见,许译既通过形象的动词简化句子结构,又注重了戏剧文本中人物的动作性。

三个译本的词汇密度分别为56.02%、56.84%和58.55%。一般认为,“词汇密度高于 60%~70%为密度较高,低于 40%~50%为密度较低”[17]。因此,三个译本均处于中等范围。其中,白译的数值最高,说明文本信息量较大,许译和汪译则降低了难度,便于理解。此外,三译本的词汇密度均小于英语原创文本,呈现简化特征,不过白译本在数值上最为接近目的语,说明其翻译比较地道。

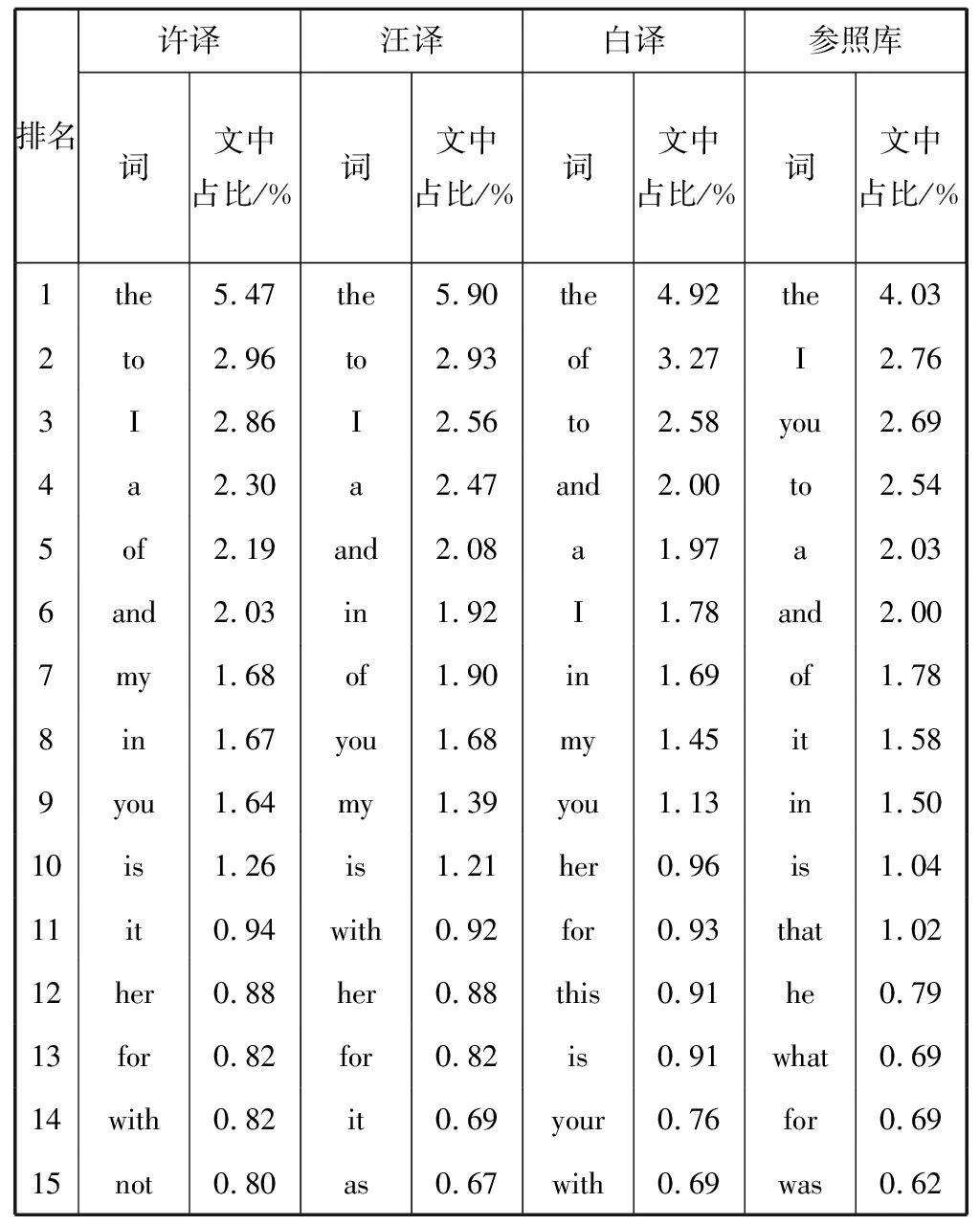

(3)高频词。“所谓高频词就是使用频率特别高的词语。用一个词语在整个文本中所占的百分比或者该词语在整个词频中所处的前后位置,来决定该词语是否是高频词”[18]。通过对高频词汇的分析,有利于了解译者的用词偏好,考察译者风格。下面选取位于前15位的高频词进行对比,结果如表4所示。

表4 三个译本前15位高频词对比

从表4词频对比中可以得出如下结论:尽管排列顺序不同,但是三个译本中的高频词大部分相同,且虚词居多,定冠词the都排在第一位,and是使用频率最高的连词。任晓霏[19]指出,“the”是语篇指示语,“to”、“of”、“in”、“for”、“with”这些介词与连词“and”是建立人物、地点和时间之间关系的语言手段。因此,高频词中出现的这些虚词在提高戏剧的可表演性方面也起着一定作用。

此外,三个译本中人称代词出现的频率较高。在汉语语法结构中,主语的缺失是一种模糊美,而英语是形合语言,它是谓语讨论或叙述的对象。因此,人称代词有助于戏剧台词突出人物个性,增加感情化色彩。在使用数量上,许译 “I”的频率最高,为2.86%,汪译次之,为2.56%,在大多数情况下两位选择了第一人称的叙事视角,体现人的主体性。而白译“I”的使用频率为1.78%,说明相同情况下,更多选择了第三人称的叙述方式,注重客观事实,这体现了中西方译者不同的思维模式。

总的来看,三个译本中前15个高频词出现频率分别为28.32%、28.02%和25.95%,参照库为25.76%,这说明许译和汪译作为翻译文本的特征明显,因为翻译文本往往使用更多同样的词来简化文本。与参照库相比,三个译本均出现了“her”。这是由于《牡丹亭》主要讲述了杜丽娘因情而死,死而复生,最后与柳梦梅终成眷属的故事,凸显了作者对“至情”的讴歌以及对女性的赞美,因此“her”在三个译文中都占据了重要位置。

2.句子层面

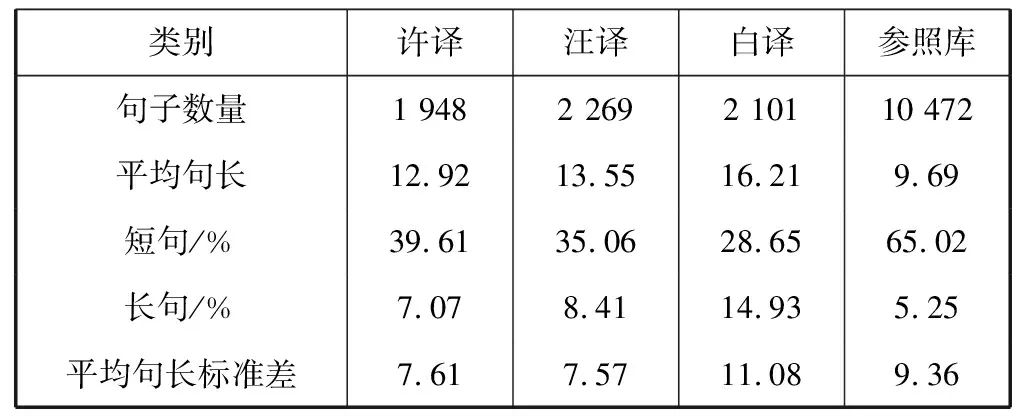

(1)平均句长。“平均句长的使用广泛,常用于描述特定文本的句法复杂性或某类人群或个人的语言成熟度。”[20]一般说来,句子越长,就越复杂,反之越简单。因此,平均句长可以作为考察译者风格的标记。Bulter[21]曾将句子分为三类,短句为 1~9词,中句为 10~25词,长句超过25词。三个译本句长情况如表5所示。

表5 三个译本句长情况对比

表5显示,许译、汪译和白译本平均句长分别为12.92、13.55和16.21,英语原创文本为9.69, 其中白译本数值最高,句子相对复杂。“由于戏剧主要是口语体的文学体裁,所以平均句长应该在口语体和文学体裁之间”[19]124。通过北京大学汉英对比语料库,可知英文戏剧句长是6.623 86~12.038 60。显然,三个译本都超出范围,同时高于非翻译戏剧文本。其实,此种现象不难理解。原文融合了大量古典诗词和地方口语,具有鲜明的文化特色,为了增加译文的透明度和逻辑性,译者可能忽略原文形式,补充信息,不过也忽视了戏剧的上口性。

三译本的平均句长标准差分别为7.61、7.57和11.08。数值越大,各句子长度与文本平均句长的差异越大。因此可知,白译本句子长度波动较大,善于长短结合,句式灵活多变;许译和汪译则多用简明句子,波动较小,语言风格较为稳定。此外,白译长句数量几乎是其他两位译者的2倍,长句虽然信息丰富,但是也相对复杂。许译短句明显高于另外两位译者,语言更加简洁明了,这样更容易发音,适合舞台表演。

例如:

刮尽鲸鳌背上霜,寒儒偏喜住炎方。

许译:I study hard till frost

On tortoise’s back is lost.

Living from hand to mouth,

A poor scholar loves the south.

汪译:I have study hard but have made no success,

A southern scholar in the deepest stress.

白译:The successful scholar “rides the giant turtle” but I have merely scraped frost from its back.

My winter poverty warmed by the fiery south.

由例句可以看出,许译句长比汪译和白译短,这是由于译者处理文化信息的不同思路造成的。科举时状元及第称为“占鳌头”,“刮尽鲸鳌背上霜”指的是,虽经多番努力,终究未成大事。许译既保留了原文中的意象,又通过study hard传达了典义,句子短小灵巧,自然顺达。汪译则淡化了这种具有浓郁文化色彩的意象,采用简洁英文准确地传达出原文内涵,扫清读者或观众的障碍,同时把握住了悲伤与无奈的情感,达到了传神的效果。二者都注重音乐感,在听觉和视觉上能够产生独特的美感。白译倾向于直译手法,并补充了the successful scholar “rides the giant turtle”,通过结合后文的merely scraped frost from its back,将典故中蕴含的中国传统文化充分展现了出来,但句子难免复杂难懂。此外,汪译和白译都增加了连词“but”,侧重语篇的互文性,而许译则缺少明显的衔接手段,这也是造成许译句子较短的原因之一。

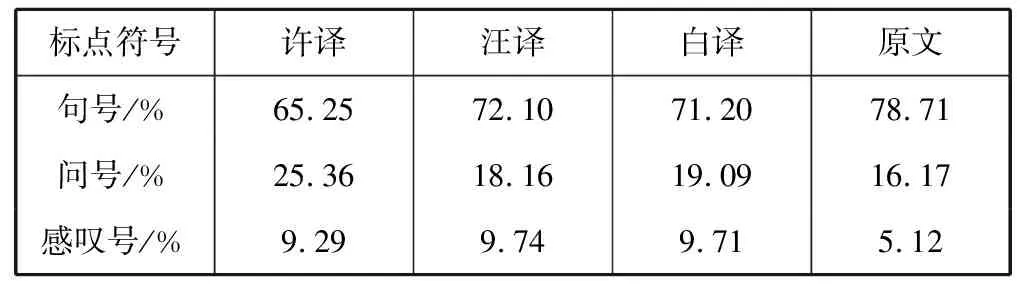

(2)标点符号。标点符号在语篇中可以表示语气停顿和传达感情色彩,让阅读更为顺畅,达到信息交流的目的。“标点符号用法的标准和变化包含个人的文风因素。据统计,著名作家笔下的标点符号有四分之一是他(她)个人艺术风格的内在体现。”[22]同样,译者也会在标点符号的使用上表现出不同程度的偏好,体现一定的风格,见表6。

表6 三个译本标点符号对比

由表6可知,三个译本标点符号的使用情况与原文差异较大,说明译者没有亦步亦趋,过分模仿原文格式,而是为了传达原文感情和意图做出了改变。许译“?”出现频率较高,译文情感强烈,更好地揭示了人物的性格特征和内心世界。汪译和白译“.”的使用明显高于许译,说明译文基调相对平缓,与许译表达感情的鲜明大胆相比,二者则更加含蓄内敛。对于“!”的使用上,三个译文较为接近,以抒发惊叹、赞赏、悲切等情绪。可见,每位译者对于标点符号的运用上都展现了不同的特点与风格。

例如:

迁延,

这衷怀那处言!

淹煎,

泼残生,

除问天!

许译:Do not delay!

To whom my innermost feeling to say?

Annoyed in life, to whom can I reply?

I can only ask the blue sky.

汪译:Tormented day by day,

To whom can I say about my woe,

About my wretched fate?

Only the heavens know!

白译: Lingering

where to reveal my true desires!

Suffering

this wasting,

where but to Heaven shall my lament be made!

例句体现了杜丽娘的孤寂和烦愁,三位译者都传达了这种感情色彩。从第一句来看,许译本采取了一个感叹句和一个反问句,鲜明直接地表现了杜丽娘内心煎熬又无人可诉的状态,汪译采取一个较长的反问句,白译则按照原文的结构,以感叹号结尾。最后一句,许译为陈述句,语气减弱,把女主人公无可奈何的苦闷体现得淋漓尽致;汪译和白译本则为感叹句,用强烈的情感表现了杜丽娘对自由与爱情的渴望,以及对封建礼教反抗的意识。

3.语篇层面

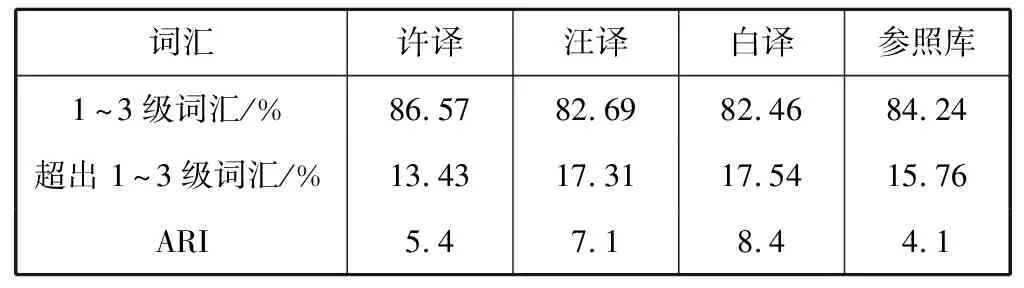

(1)可读性。戏剧是文学类型的一种,剧本可以作为文学作品来阅读,同时,演员和导演也需要通过阅读剧本来加深对角色的理解和决定剧本是否适合上演。因此,戏剧翻译要做到通俗达意,易于阅读。词汇分级可以反映英语语篇的难易度,结合目前较为权威的自动可读性指数Automated Readability Index(简称ARI),可以对三个译文的可读性进行全面分析。

ARI数值的大小取决于文本的句法和语义难度。数值越高,文本难度越大,反之则越简单。ARI的计算公式为ARI=4.71(characters/words)+0.5(words /sentences)-21.43,统计结果见表7。

表7 三个译本可读性统计

词汇难度越低,可读性越高。由表7可知,许译词汇最为简单,其次是汪译和白译,三个译本的可读性分别为5.4、7.1和8.4。虽然汪译和白译词汇难度相当,而可读性不同,这主要是因为白译平均句长高于汪译,句式较为复杂。参照库的可读性为4.1,这意味着翻译文本的可读性均小于原创戏剧,总体来说阅读难度偏高。“自动可读性指数的平均水平为7,高于7则说明较难”[23],许译数值和参照库最为接近,相对容易理解,汪译为正常水平,白译本难度最大。

例如:

袅晴丝吹来闲庭院, 摇漾春如线。

许译:The day is fine, willow threads sway and swing, the leisurely courtyard pervade with spring.

汪译:In the courtyard drifts the willow-threads, torn by spring breeze into flimsy shreds.

白译:The spring a rippling thread of gossamer gleaming sinuous in the sun borne idly across the court.

此句的意思是晴空中袅袅游丝飘进庭院,让人感觉春天也如游丝一般婀娜地摇曳着。“晴丝”在此处一语双关,既指院中的游丝,也指杜丽娘心中的“情思”,许译和汪译都将其创造性地处理为柳丝“willow threads”,展现了一派绚丽春光的同时,也传达了杜丽娘心中的孤寂与烦愁。柳丝虽然与原文的意境有所不同,但是更加具体,为读者带来陌生化的审美感受。其中许译采用了三个小短句,节奏简洁明快,朗朗上口。白译则保留了文中的意象“gossamer”,通过“rippling”、“gleaming”、“sinuous”生动地描绘了飘荡的游丝以及小院春色,辞藻华美,富有文学性,不过加之复杂的句式,也影响了译文的可读性。

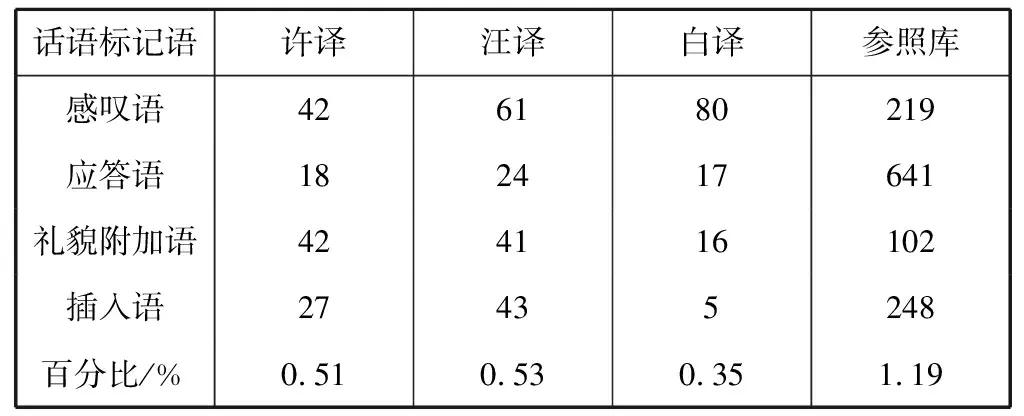

(2)可表演性。可表演性是区分戏剧翻译与其他翻译的重要因素。英国翻译理论家Susan Bassnett[24]提出,戏剧翻译既要注重翻译文本本身的功能,又要考虑到戏剧的“可演性”。戏剧是视听性艺术,话语标记语是戏剧对白中的重要组成部分,有助于篇的衔接与连贯,同时具有指示和引导的作用。下面将从常见的感叹语(Ah,Hey,Oh,O)、应答语(Yes, No, All right, Oh)、礼貌附加语(Thank you, Please, Excuse me, I hope)和插入语(You know, Well, I think)对三个译本进行分析,具体结果如表8所示。

表8 三个译本话语标记语统计

由表8可以看出,三个译本中话语标记语的使用远小于参照库,说明与目的语的戏剧语言规范还存在较大差距。汪译和许译的使用数量大致相同,语言相对流畅上口,能够更好地传达人物的思想感情,便于观众把握剧情。白译话语标记语数量最低,这可能在一定程度上对于显示人物个性、反映人物之间的矛盾关系造成障碍。由于话语标记语是塑造人物性格的重要手段,影响观众对特定人物的理解与评价,因此白译在舞台上的可演性较低。

四、 译者风格的成因

通过对《牡丹亭》词、句、篇章的定量分析,可知许译用词简单质朴,句子较短,行文干净利落,却不失表达上的灵动与流利,体现了平易通脱的翻译风格;汪译用词优美,不拘泥于原文,细腻流畅,体现了自然传神的翻译风格;白译辞藻丰富,语言地道,句式复杂,注重诗意,体现了生动典雅的翻译风格。下面笔者将从两方面探究译者风格的成因。

1.译者个体性差异

译者所译的文本是“译者在与作者的创作本文进行交流对话的过程中在译者大脑中所产生的一个近似创作本文的虚拟文本”[25],而不是作者的创作本文。由于不同的文化修养和生活经历,三位译者对于《牡丹亭》的接受和理解程度显然存在差异,同时,在译者的个性特征和审美标准等因素的影响下,就会呈现出不同的译文。

译坛泰斗许渊冲率性张扬,自信开朗。他将自己的文学翻译理论概括为“美化之艺术,创优似竞赛”,《牡丹亭》的翻译就是其中产物之一。译者追求“美”的同时,又创造性地进行了删减和改写,既展示了深厚的语言和文化功底,又是高度个性化的体现。本色译者汪榕培随性旷达,认真严谨。他把“传神达意”作为自己的翻译标准,通过英语进行再创作,以体现原著文字的优美。为了对汤显祖的生平创作有一点感性认识,汪先生在1999年3月到汤显祖的故乡江西省抚州(临川)市区考察了一次,可见汪先生一丝不苟、严格细致的精神。著名汉学家白之于1954年获得中国文学博士学位,精通汉语与英文的他对中国古典文学作品兴趣浓厚,尤其是古典戏剧。这种极度的热爱让他长期致力于翻译中国传统文学,以分享给西方读者和学者,为传播中国文化做出了不可磨灭的贡献。

2.翻译目的

在翻译受文化制约的语篇时,读者以及读者的各种需要常常是译者翻译过程中考虑的主要因素。

许渊冲一直坚持把先进文化引入中国,把中国介绍给世界。他认为,文学翻译要使读者愉快,得到美的享受。因此,许渊冲侧重交际翻译,以期用简洁的语言进行跨文化的有效沟通。汪榕培表示,翻译唱词和诗句时,尽可能保持原有意象,把散体对话或独白部分尽量译成明白易懂的英文,可以看出他心中的交际对象是普通读者。白之为了向目的语读者传达异域文化,尽量模仿原文结构,保持原文风格。此外,《牡丹亭》译本是“在安德鲁·梅陇基金(Andrew W.Mellon Foundation) 赞助之下,由世界汉学研究重镇所在地印第安纳大学出版发行的力作”[26],这决定了白之心中的交际对象主要是专家学者或是受过良好教育的读者。

五、 结 语

通过上述分析可以发现许译用词简单明了,口语特征明显,句子较短;汪译用词复杂,但句子结构简单,灵活多变,篇章难度适中。两个译本可读性较强,均适用于舞台表演,是面向普通大众的译本。白译用词丰富,句式复杂,文学性较强,可读性和可演性稍差,是适合学者和文化爱好者的译本。“一千个读者就有一千个哈姆雷特”,三个译本均为《牡丹亭》的传播搭建了桥梁,没有孰优孰劣之分,对经典的翻译应允许有多译本存在,以满足不同读者的需求,这样才能让中华文化更好地“走出去”。

本研究仅从标准化类符/形符比、词汇密度、高频词、平均句长、标点符号、可读性和可演性等方面进行了初步分析,虽然在一定程度上揭示了译者的语言特征,对译者风格有了初步了解,但是针对译者风格的具体描写还尚未涉及,比如从关键词汇的搭配和语义韵等角度进行探究。因此,更全面、更深入的分析有待展开。