基于事故致因理论的某矿井下突泥事故原因及防控研究

2019-11-13邓俊平

邓俊平

(1.长沙矿山研究院有限责任公司, 湖南 长沙 410012;2.金属矿山安全技术国家重点实验室, 湖南 长沙 410012)

某萤石矿山位于湖南,矿区属丘陵-低山区,降雨多集中在4~7月份;矿区存在区域性断裂构造,挤压破碎带宽40~200 m,断裂带结构较为松散,易坍塌,工程地质条件属中等类型。矿区含水层,根据地下水赋存状态可分为第四系松散层孔隙水,基岩风化裂隙弱含水层和构造、层间破碎带裂隙弱含水层。矿体赋存于构造断裂带之硅化角砾岩中。2015年8月初,矿山在+120中段一分层(132.5 m分层)九线穿脉石门处进行掘进作业时,发生井下突泥事故,围困人员70 h以上。当时沿脉巷道掘进经过九线穿脉石门约20 m,爆发的泥石流将3名作业人员困在沿脉掘进工作面约 120 m3的封闭空间中,粘性土和岩石碎屑形成的泥浆混合物堵塞巷道长度约20 m(见图1)。本文通过对该事故回顾与分析,运用事故致因理论深入剖析事故形成原因,提出针对性预防与控制措施,为避免地下矿山出现类似事故提供借鉴。

图1 事故发生地点位置平面

1 井下突泥事故致因因素分析

根据事故致因理论,上述矿山井下突泥事故发生是存在于岩层裂隙及溶洞中的泥水混合物意外释放,诱发井下泥水混合物意外释放的直接因素是物的不安全状态和人的不安全行为两方面,间接因素包括不良环境和管理缺陷。导致物的不安全状态的因素包括设计、工艺、支护、排水等, 导致人的不安全行为的因素有安全教育培训、生理、违章作业等。可建立图2所示的井下突泥事故致因因素模型[1]。

图2 井下突泥事故致因模型

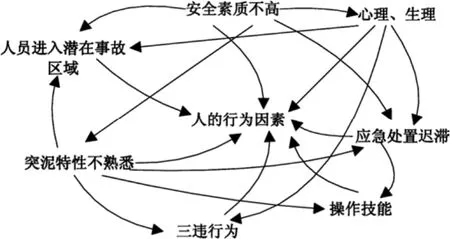

1.1 人的行为因素分析[2]

人的行为因素对此次矿山井下突泥事故产生重大影响。该矿山作业人员安全意识不高,心理、生理、应急意识不强等都极大影响了井下突泥事故的发生。安全素质不高具体体现在该矿山管理人员和作业人员的行为上,是人的因素中的关键内容,导致了人员冒险进入潜在突泥事故区域作业,缺乏预防、控制事故的心理、生理积极反应,对井下突泥事故特征不熟悉以及应急反应迟滞等。据了解,该矿山近年发生多次类似突泥事件(未造成人员伤害),相关人员未进行研究与分析,对井下突泥事故特性依然不熟悉。对突泥事故特征的不熟悉,又导致矿山作业过程中三违行为时有发生,作业技能不高,前期应急反应和处置迟滞等。该矿山井下突泥事故发生的人的行为因素关系如图3所示。

图3 人的行为因素内部关联图

1.2 物的因素分析

该矿山井下突泥事故发生的物的因素主要包括:采矿设计、施工工艺、井巷支护、防排水设施设备、井下爆破震动和运输设备振动[3]等。

根据对矿山事故的调查,突泥事故巷道布置存在一定不合理性,未采用有效措施绕行和规避潜在事故区域;采用的比较普通的爆破-掘进工艺,未根据特殊地质构造条件调整工艺和施工技术参数;事故区域巷道基本为裸巷,未进行有效支护和封闭揭露的突泥通道口;矿山基本未采取防治水措施,井下排水设施不完善,为井下突泥事故发生提供了水源,采矿活动导致的地表塌陷区未及时处理,为地表降雨和井下涌水保持了良好的水力联系;井下巷道排水沟设置不到位,事故后现场调查时,部分中段运输平巷局部存在超过30 cm积水。

频繁的掘进爆破作业和无轨运输、装载设备的振动扰动,成为该矿山突泥事故的诱发因素。根据矿山提供的资料,7月31日在事故发生地验收时即已发现隐患,突泥事故当时并未直接爆发,而是至8月14日突然发生。爆破、运输、装载等作业活动扰动使得构造带内水、粘性土、岩石碎屑等充分混合,形成可流动的粘性流体,在重力作用下触发+120 m中段二分层(+145 m分层)与+120 m中段一分层(+132.5 m分层)之间破碎带,泥水混合物从+136 m标高处的9号穿脉石门涌出。该矿山井下突泥事故发生的物的因素内部关系如图4 所示。

1.3 环境因素分析

图4 物的因素内部关联图

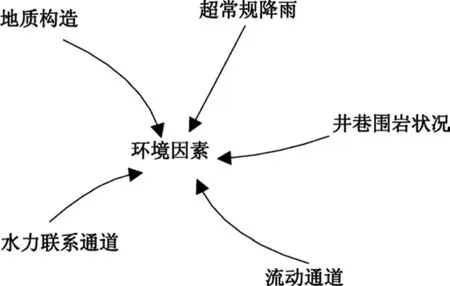

环境因素是客观导致该矿山突泥事故发生的重要原因,主要包括:地质构造、井巷围岩状况、地表与井下水力联系、季节性超量雨水和泥水混合物活动的流通通道[4]等。

根据地质报告,该矿山矿体赋存于构造断裂带之硅化角砾岩中,断裂带结构较为松散,易坍塌,断裂带和事故发生的矿体相交,石门施工过程已基本打穿了构造断裂带,形成了井下泥水混合物流动的通道。矿山不良地质构造中充填物为粘性土、块度不一的岩石碎屑,为井下泥石流形成提供了粘性土和岩石碎屑等固体物质。水既是井下泥石流的重要组成成分,又是泥石流激发的重要条件和搬运介质。大气降水通过地表塌陷区或张裂缝、断层以及松散覆盖层逐渐渗入扩散;矿山掘进作业过程中矿坑涌水或生产废水汇集形成井巷局部积水,积水通过构造带逐渐渗透,均有可能是本次泥石流中水的来源。该矿山井下突泥事故发生的环境因素内部关系如图5所示。

图5 环境因素内部关联图

1.4 管理因素分析

该矿山井下突泥事故发生的管理因素主要包括:规章制度不完善、安全教育培训不到位、违章指挥、违章作业、日常监督不到位、隐患排查治理未落实、无规程作业等。

在企业近年井下突泥事件时有发生的情况下,未制定针对性的规章制度加强管理,导致事故发生前未采取相应的防治水、支护等措施,事故隐患发现后未落实相应的治理,作业人员及管理人员面对事故发生处置不当,事故应急处置迟滞等。未进行针对性井下突泥事故预防、控制、应急等方面的安全教育培训;事故发生地点隐患治理未落实情况下,管理人员违章指挥、作业人员冒险作业等均是事故发生的管理因素。矿山井下突泥事故发生的管理因素内部关系如图6所示。

图6 管理因素内部关联图

2 事故预防与控制措施

根据对该矿山井下突泥事故致因因素的分析,针对性提出预防和控制井下突泥事故发生的措施。

2.1 人的行为纠正措施

将提高矿山管理人员和作业人员安全素质作为管理的首要任务,通过提高企业人员准入门槛,将不能满足安全素质要求的人员排除在企业招工范围外。通过行为安全管理培训[5],提高管理人员和作业人员关注井下突泥事故的心理、生理反应;促使企业员工掌握井下突泥事故发生特征,分析、判断类似突泥事故发生的可能性,及早采取措施规避人员进入或长时间在潜在事故区域作业。

2.2 物的状态改变措施

井巷掘进施工,要做到“有疑必探、先探后掘”。根据矿区地质资料及上层地质情况,分析本层断层位置,将岩脉巷道控制在下盘,利用钻孔进行探钻,然后再进行掘进。

作业过程中遇到巷道或钻孔冒浑水、黄泥频发、巷道掉渣等泥石流前兆时,应立即停止作业活动,向企业负责人汇报,安排专门技术人员进行技术分析,确认安全后方可继续作业;不能确认该区域安全的,撤退附近作业人员,进行临时封闭处理、设置安全警示标志,通过调整设计、采取支护或施工绕道避开危险区域。加强支护管理,对揭露的裂隙、破碎带等潜在突泥通道采取稳固、有效支护和封闭方式进行处理。

调整爆破设计参数和更换运输设备等措施降低爆破震动、无轨运输和装载设备振动等扰动,降低粘性土、岩屑和水的混合程度和速度。

重视防排水工作,对地表塌陷区进行综合治理,通过回填、修筑截排水沟等措施减少地表与井下的水力联系;完善井下水沟和排水设施,疏排井巷积水,防止井下巷道积水通过不良地质构造(挤压破碎带、裂隙等)渗入溶洞、裂隙等泥、石充填区域。

2.3 改善环境因素的措施

井下突泥事故发生的环境因素主要通过工程技术和加强管理来实现。具体来说,通过加强井巷支护和及时调整井巷布置降低不良地质条件造成的影响;完善地表防治水和井下防排水设施设备,降低长时间或超强降雨的影响,尽量通过防治水手段阻断地表与井下的水力联系;通过提前封闭、支护、注浆等方式切断井下泥水混合物的流动通道。

2.4 加强管理措施

结合本单位井下突泥事故事件,参考相关事故案例进行分析与研究,组织员工进行安全教育培训,促使作业人员、管理人员、技术人员熟悉掌握事故征兆、事故预防和控制、事故处置等。

编制相适应的管理制度、岗位安全操作规程和应急处置措施,确保井下突泥事故的预防、控制、应急等相关事项均有制度规定,井下一线作业人员熟练掌握采矿作业操作方法和紧急突发情况下的应对措施。

对生产过程、安全检查、地质构造调查中发现存在的井下泥石流安全隐患的区域进行登记,形成专门台帐,安排技术人员进行分析,必要时采用钻探等方式予以确认。

落实隐患排查治理要求,发现类似安全隐患及时制定隐患整改计划,落实责任追究,确保隐患排查与整改制度得到有效执行,实现隐患整改闭环管理。

编制针对性应急预案,组织员工进行学习,加强应急救援队伍建设,定期进行专项演练,提升应对井下突发泥石流事故的应急处置能力。

3 结 语

简要介绍了某矿山井下突泥事故的发生条件,运用事故致因理论详细分析了事故发生的原因。矿山井下突泥事故发生是诸多因素共同作用的结果,根据分析与研究结果提出预防和控制井下突泥事故的方法,为类似地下矿山企业预防和控制井下突泥事故事件提供参考。