板庙子金矿急倾斜薄矿脉深部充填采矿诱发地表沉降影响范围分析*

2019-11-13赵兴东赵一凡陈玉民

赵兴东,赵一凡,魏 慧,陈玉民

(东北大学 采矿地压与控制研究中心, 辽宁 沈阳 110819)

0 引 言

地下采动造成岩体内部原有的应力平衡遭到破坏,导致采场围岩将依次发生冒落、断裂、弯曲、沉降等岩体移动变形,波及地表构建筑物,造成其产生不同程度破坏。地表塌陷严重时危及井下作业人员生命安全,甚至造成地下资源无法开采[1]。当前我国分析浅部井下采动对地表沉降影响范围圈定,主要采用经验公式法、工程类比法以及现场监测法等[2]。但随着地下金属矿床开采深度的增加,应用上述方法分析地表沉降影响范围,常导致圈定的地表岩体移动影响范围越来越大,致使矿山不得不扩大地表移动保护范围、扩大征地面积,甚至迫使矿山改扩建井建工程,严重影响到矿山的经济效益。对于深部采动影响地表沉降范围圈定过小,则无法保证地表构建筑物的安全,同时可能造成地表环境遭到严重破坏。

对于井下采动对地表岩移影响范围的圈定,国内外岩石力学工作者与采矿工程师作了大量的研究工作。早在 19世纪末,地下采矿引起的地表岩层移动、破坏以及由此造成的地表构建筑物的破坏就引起了人们的注意,并进行了观察和记录[3-4]。在20世纪30年代,波兰、德国、英国、美国等国家已开始对地表岩体移动进行监测和研究。从 20世纪 70年代至今,随着新理论、新技术、新方法以及计算机技术的迅速发展,对于井下采动造成地表岩移影响范围的研究取得了许多进展[5]。在李特维尼申的随机介质理论基础上[6],刘宝琛等采用随机介质理论考虑影响地表移动的影响因素,分析井下采动岩石移动问题[7]。Hoek[8-9]针对使用崩落法的露天转地下开采矿山,计算渐进崩落的极限平衡分析方法,分析断裂面以上的由楔形块和崩落覆岩的重量以及张开裂缝中水压而形成的合力超过滑动面上的抗剪力而产生的阻力时,岩体将产生失稳断裂。任伟中等[10]认为地下采空区周围存在一定的破损区,岩体在松动区内将会发生沉陷或较大的位移,而在松动区外则有自成平衡的稳定趋势。崩落区确定方法是以松动区边界最宽的位置作铅垂线,垂线与地表的交点作为崩落区。移动区范围的确定是从采空区顶板作横线,与上述两条铅垂线相交于两点,分别以此两点按类似矿山的移动角作出两条斜线,与地表相交于两点,该两点之间的范围为移动区。从“垂线理论”到“法线理论”,再由Dumon修正提出了下沉量的计算公式 W=m×cosa,以及Jlcinsky的“二等分理论”和Oesterr的“自然斜面理论”[11],主要对覆岩变形移动和地表沉降关系进行了研究,建立了相关的几何理论模型。杨伦[12]提出了岩层二次压缩理论,将地表下沉直接与岩体的物理力学性质联系起来。李增琪[13]建立了岩层移动的三维层状模型。谢和平[14]应用有限元分析井下采动岩层移动规律。目前有限差分软件FLAC3D被广泛应用于井下采动对地表移动影响范围的研究中[15-16]。

本文针对板庙子金矿深部采矿诱发岩体移动与地表沉降影响范围问题,采用FLAC构建矿体三维空间赋存条件模型,模拟井下开采过程,分析井下采动过程对地表沉降影响,结合矿山构建的地表监测数据,圈定板庙子金矿深部采动对地表移动沉降影响范围。

1 工程概况

板庙子金矿位于吉林省桦甸市夹皮沟镇锦山村板庙子屯,夹皮沟成矿带北西端。板庙子金矿主要开采302-7号、302-7-1号、302-8号、303-13号4条金矿体,此4条矿体赋存于北西向蚀变带中,倾角为70°~89°,矿体为含金硫化物石英脉,围岩主要为花岗质片麻岩。矿体水平厚度0.10~8.14 m,平均厚度2.2 m。矿山设计生产能力:2×104t/a;采用明竖井+两段盲竖井开拓,井筒开拓深度为1010 m。采用上向水平分层干式充填采矿方法开采矿体,中段高度40 m,矿房走向长度40~50 m,回采分层高度3 m,采用钢筋混凝土人工假底。深部充填采场主要分部在4号~33.2号勘探线之间,500中段(-90 m标高)以上,采空区均用废石料充填。现有生产中段5个(540 m中段、580 m中段、620 m中段和653 m中段);目前矿体开采深度为678 m[17]。

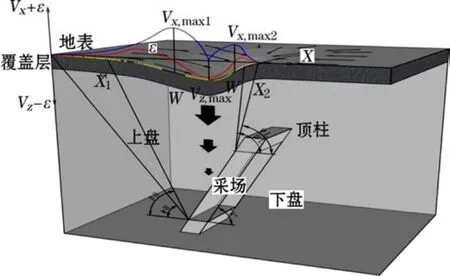

图1 理论模型

为有效分析板庙子金矿井下干式充填开采诱发地表产生沉降变形的影响范围(见图1),需要系统分析井下充填开采过程中采场、矿柱以及围岩的稳定性,最终实现井下开采对地表移动影响范围圈定。

2 数值分析方案

2.1 数值模型建立

本文对板庙子金矿 22条矿体构建三维数值模型,逐一开采充填分析岩体移动规律。根据矿山提供的地表地形图、勘探线剖面图、中段平面图及矿体纵投影图,使用3Dmine软件建立矿体实体模型,并导出地表地形图等高线赋值高程。使用MidasGTSNX之地形生成器导入等高线生产地表面文件,并建立矿区范围矿体及其围岩三维数值模型,将围岩及矿体连接,优化拓补关系,对围岩及各个矿体划分网格,导出网格节点及单元文件。

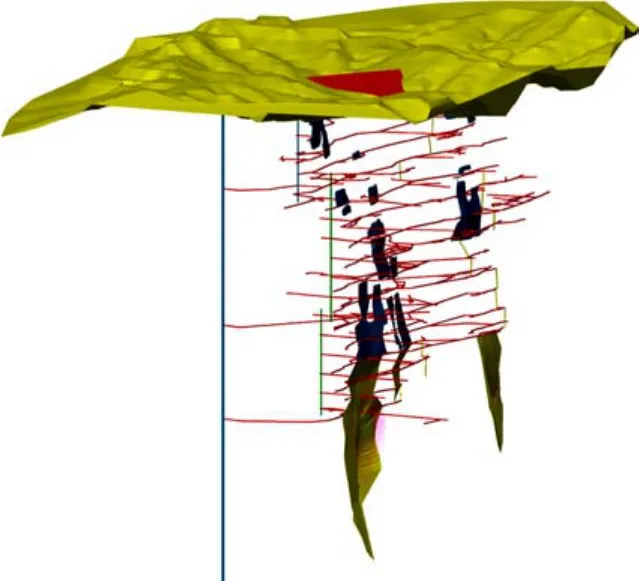

根据矿山提供的地质资料建立了数值模拟计算模型(见图2),数值模型的尺寸:X方向1700 m,Y方向1400 m,Z方向1100 m(-500 m~地表,地表起伏无确定值),共划分 23个分组,其中 1~22分组分别代表22个矿体,23分组为围岩。该数值模型共有258 875个节点,划分1 486 266个单元。

图2 板庙子金矿井下三维数值计算模型

2.2 数值参数选取及破坏准则

分析地表沉降时,做如下简化和假设:假设岩体为连续的、均质的、各向同性的介质;不考虑构造应力场,初始应力场由岩体的自重生成;研究范围内的岩性比较简单,简化为围岩和矿体两类。

计算过程采用Mohr-Coulomb本构模型,采用空模型实现对矿体开采充填的模拟。

边界约束条件为:模型四周约束水平位移,模型底部约束水平及垂直位移,上部地表为自由表面。由于主要分析井下采动对地表岩移沉降影响,采用岩体自重力作为荷载条件。数值模型的岩体力学参数主要通过在现场取样进行岩石力学实验,应用Hoek-Brown对矿体(石英脉)及围岩(花岗质片麻岩)的岩体力学参数进行折减。因此,数值计算中采用的岩体物理力学参数见表1。

表1 岩体力学参数

2.3 数值计算方案

在数值计算中表现为1至22分组逐一开采,模型计算共23步,第1步在自重条件下计算初始应力平衡,第2~23步逐一开挖矿体。

3 数值计算结果分析

3.1 井下采动对地表沉降影响分析

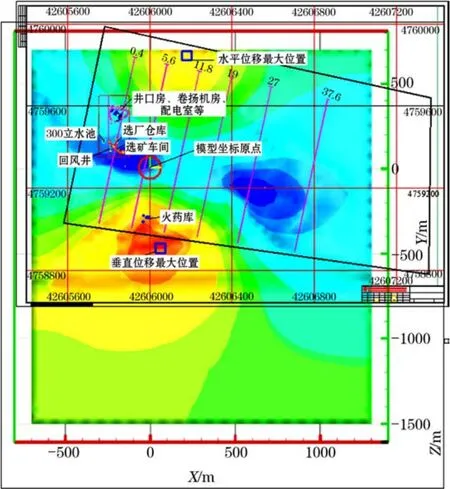

应用 FLAC3D对板庙子金矿井下采动数值模拟发现,板庙子金矿井下采动过程造成该矿的地表及采空区、矿体上下盘均产生了不同程度的岩石移动,并且在地表形成了类椭圆形的沉降等值线(见图3),即地表移动盆地。但由于板庙子金矿矿体近直立,且开采矿体薄、不连续,并且使用上向分层干式充填采矿有效的控制井下采动岩体的移动,因此板庙子金矿急倾斜薄矿体开采导致矿区地表沉降区域集中在四个区域,地表最大水平位移点坐标为(x:4759308,y:4760033),最大垂直位移点坐标为(x:42605975,y:4758800),最大水平位移点向远离矿体方向移动,最大垂直位移点向火药库方向移动。但三维数值计算的井下开采结束后地表总沉降位移均在3 mm之内。

图3 板庙子金矿井下全部采动结束后地表沉降影响范围

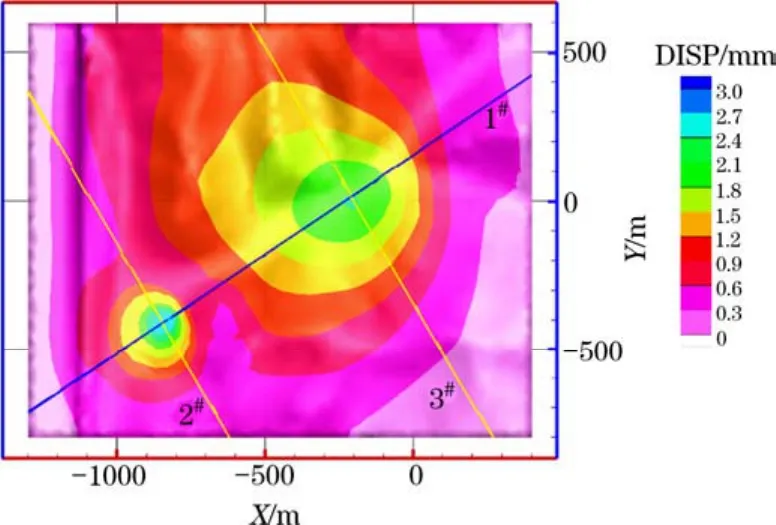

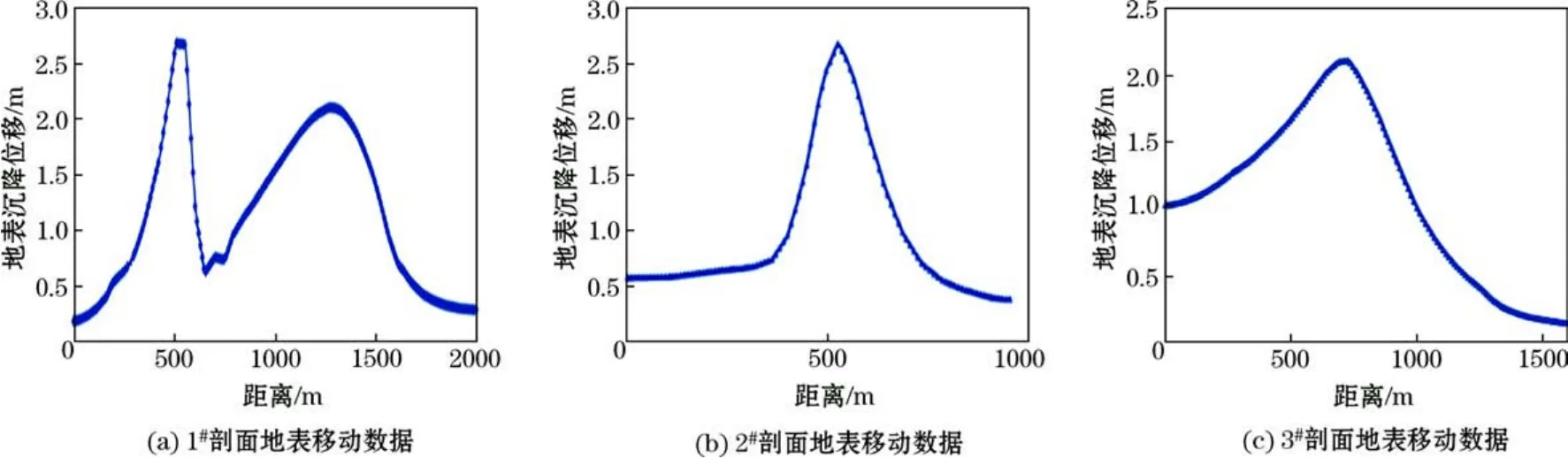

矿体开采形成了两个近乎独立的地表沉降移动盆地,反映了地下矿体开采结束后诱发地表岩体移动沉降规律。为进一步分析井下采动对地表沉降的影响,在地表沉降区划分三个剖面(见图4),即:1#剖面沿矿体走向长轴方向剖面,2#、3#剖面沿不同勘探线短轴方向剖面,提取地表位移沉降数据(见图5),分析井下采动过程诱发地表沉降位移变化规律及其影响范围。从图4可以看出,2#剖面经过地表位置的移动盆地范围较3#剖面小,但最大位移值较大,根据图2分析其主要原因是因为2#剖面所处位置地下矿体距离地表较近,3#剖面所处位置地下矿体分布范围较大且数量多。在 1#、2#、3#3个剖面上提取总位移数据,并作散点图用于分析(见图 5)可以看出,两个地表移动盆地最大位移量分别为2.1 mm和2.7 mm。

图4 板庙子金矿井下采动诱发地表沉降结果

3.2 数值计算结果与地表实测岩移数据对比分析

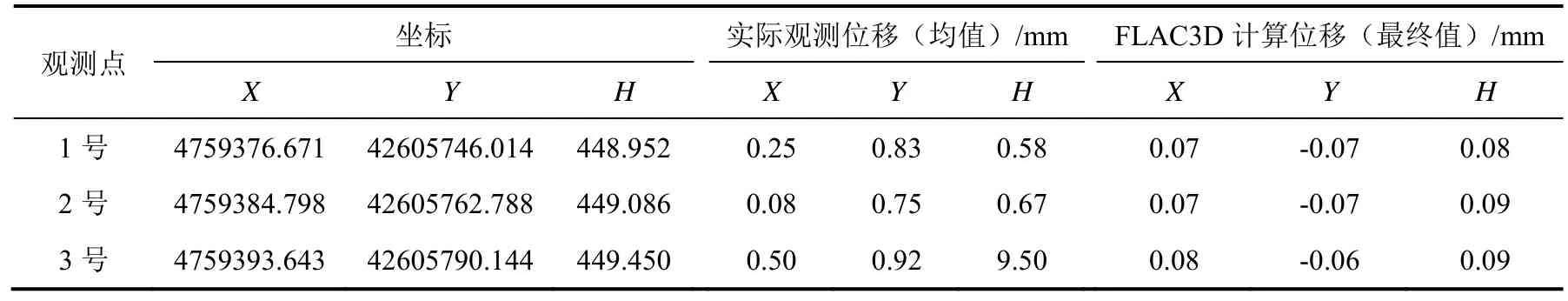

为进一步验证数值分析结果的合理性,对矿山构建的地表岩移监测系统的典型监测数据与数值分析沉降位移进行对比。现场地表沉降监测数据共选择与数值模型结果相对应的 3个观测点,即:1号点位于旧竖井工业场地信号塔,2号点位于旧竖井工业场地仓库房前,3号点位于旧竖井附近。地表位移沉降观测点坐标位置见表2。

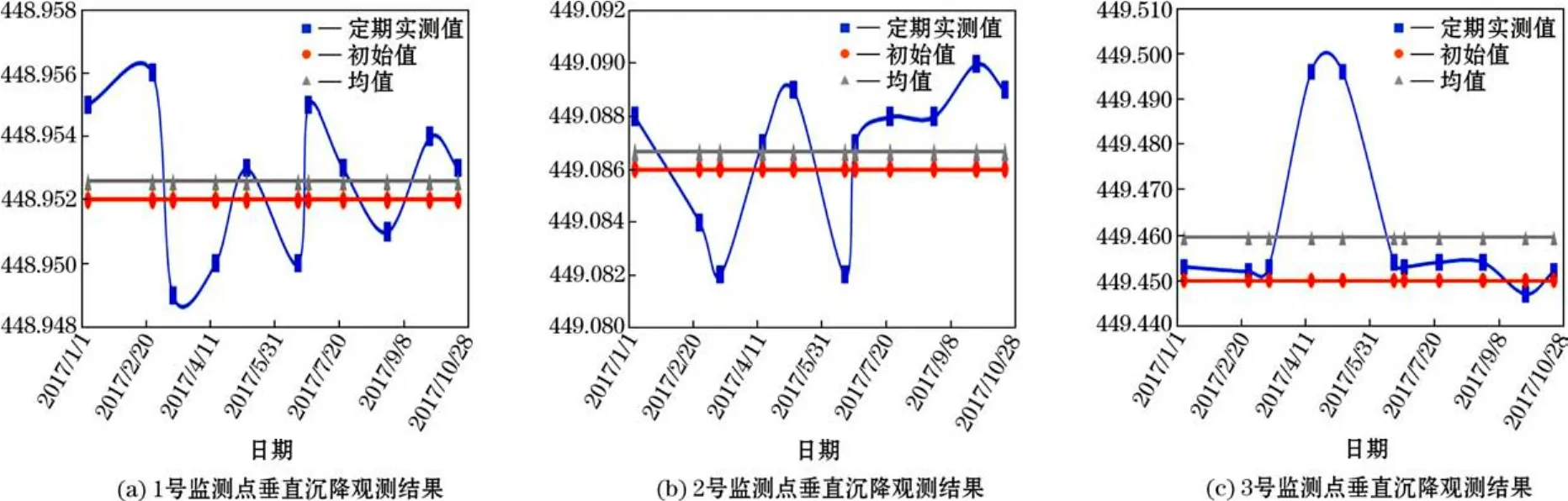

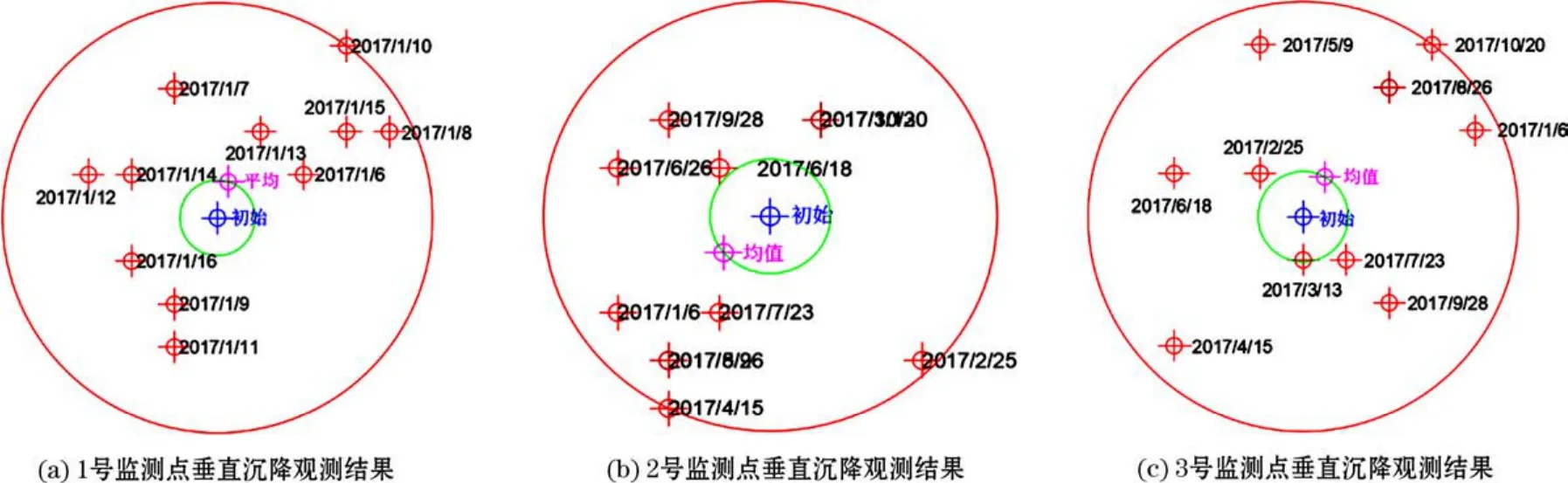

图6不同观测点的观测数据可以看出,每个观测点各方向位移值均很小,且处于波动的状态,主要由于观测点位移数据小于1 mm,且矿山使用的全站仪的精度仅仅达到mm级,每次测量距离和角度均存在系统误差,导致每次测量观测点的初始位置围绕平均位置周围波动(见图 7)。平均沉降位移位置点距离点初始位置位移变化均不足1 mm。即现场沉降观测结果表明尽管井下采动,但是地表未发生大的位移沉降,这与三维数值分析结果相吻合(见表2)。

图5 矿体开采后诱发地表沉降分布曲线

表2 现场沉降观测点岩移数据与FLAC3D计算结果对比

图6 板庙子金矿地表沉降观测数据分析

图7 1/2/3号观测点数据分布

综上分析可以看出,尽管板庙子金矿开拓深度超过1000 m,但由于该矿体近直立、矿体薄、分布不连续,且采用干式充填进行开采,采用三维数值分析与现场沉降监测综合分析,井下采动诱发地表沉降的3项指标的数值均小于临界变形值,该矿山开采不会诱发地表产生大的沉降。

4 结 论

板庙子金矿属于急倾斜脉状薄矿脉,几条矿脉平行分布在矿区内,且单矿体在走向方向分布不连续,呈脉状、似脉状、透镜状、扁豆状产出,矿体真厚度在0.22~8.14 m,主要集中在1~1.2 m;矿体倾角多在 80°~85°。应用 FLAC3D对井下深部矿体开采诱发地表产生应力、位移分析计算可知,井下采场采用干式充填采矿其诱发地表产生的形变(倾斜、曲率、水平变形三项指标)数值均小于规程规范允许的临界变形值;通过建立深部矿体三维空间数字模型,并对其进行干式充填开采,其井下深部干式充填开采对地表沉降位移数据均小于1 mm,可知对于深部急倾斜分散薄矿脉开采对地表影响很小,不会导致地表建构筑物及设施设备产生变形、损坏。