全自动驾驶地铁车辆基地工艺设计特点及创新

2019-10-31李愿望

李愿望,郑 辉,冯 凯

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043)

1 工程概况

南宁地铁5号线南起国凯大道站,北至四塘站,全长32.5 km,其中一期工程线路长20.22 km,设那洪车辆基地1座,位于线路起点国凯大道站的东南侧,四塘停车场远期建设。

根据南宁市轨道交通线网规划和第二轮建设规划(2015~2021年)以及南宁市轨道交通建设规划补充报告[1],5号线定位为全自动驾驶运行线路,全自动驾驶运行区域延伸至车辆基地内,列车采用4动2拖6辆编组B型车。那洪车辆基地定位为架、大修基地,承担南宁地铁4、5、7号线和8号线车辆的架、大修任务。那洪车辆基地同时还承担5号线车辆的定修及以下修程和配属列车的运用停放及日常维护保养工作。

南宁地铁5号线员工培训任务由已建成的全线网级培训中心承担,那洪车辆基地仅设挂网不带电的练兵线。

2 任务量计算及规模确定

2.1 任务量计算

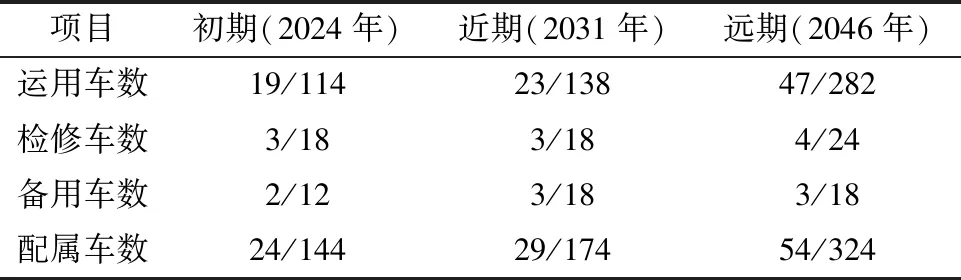

根据5号线运用车编组和数量、大小交路、列车全日行车计划、列车年走行公里,结合车辆技术条件、检修周期、检修作业时间等进行计算[2],得出5号线全线配属车辆数和车辆基地检修任务量[3],详见表1、表2。

表1 南宁地铁5号线配属的车辆数 列/辆

表2 南宁地铁5号线车辆检修的任务量

2.2 规模确定

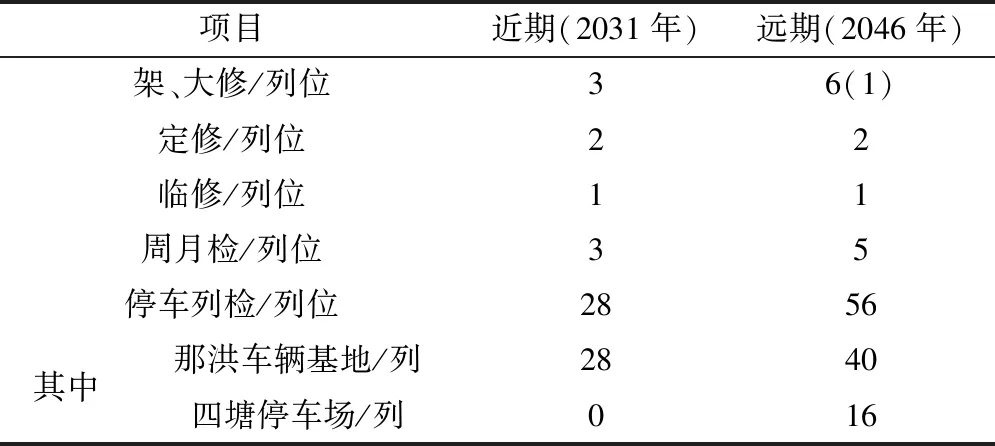

根据南宁市轨道交通线网规划[4],5号线那洪车辆基地承担4、5、7、8号线配属车辆的架、大修任务,那洪车辆基地的架、大修能力按4、5、7、8号线配属车辆数的远期规模设计,一次规划分期实施,提前设计并预留了远期建设接口条件[5]。

《南宁市轨道交通4号线一期工程初步设计》中4号线近、远期所需架、大修列位分别为0.99,1.18列位。《线网资源共享专题研究报告》中7号线和8号线所需架、大修列位分别估算为1.35,1.06列位。综合以上研究成果,那洪车辆基地近期架、大修列位设计规模为3列位,远期架、大修列位设计规模共6列位。考虑任务量增加后,库内预留一条待修、修竣存放线。

因那洪车辆基地属于南宁地铁4、5、7、8号线车辆的架、大修基地,占地面积59万m2,属于大型建设工程,投资较大,故设计时初期、近期、远期相结合,综合考虑统一规划,分期实施。列车数量的配置按初期运营需求配备,后期根据运营的实际需求逐步增加。房屋建筑、轨道数量和机电设备等按近期规模需求设计,提前预留远期扩建的接口条件[6]。因此确定那洪车辆基地设计规模[7]详见表3。

表3 那洪车辆基地设计规模

注:1.双周三月检设计规模近期设3列位,远期共设5列位,分配车辆基地3列位,停车场2列位;2.停车规模已考虑5号线南延伸至机场线6列位,本次那洪车辆基地设计只考虑预留用地,远期建设;3.架、大修括号中1列位表示考虑远期任务量增加后,库内预留一条待修存放线。

3 车辆基地设计特点及创新

3.1 全自动运行设计(UTO)

经过充分分析和研究地铁发展趋势和南宁地铁5号线定位等情况,5号线采用自动化运行等级最高的UTO(Unattended Train Operation)运行模式,即完全无人值守的全自动驾驶(UTO)技术。全自动运行(无人驾驶和无人值守)从正线拓展延伸至那洪车辆基地和远期建设的停车场,故那洪车辆基地需按全自动运行场段设计。

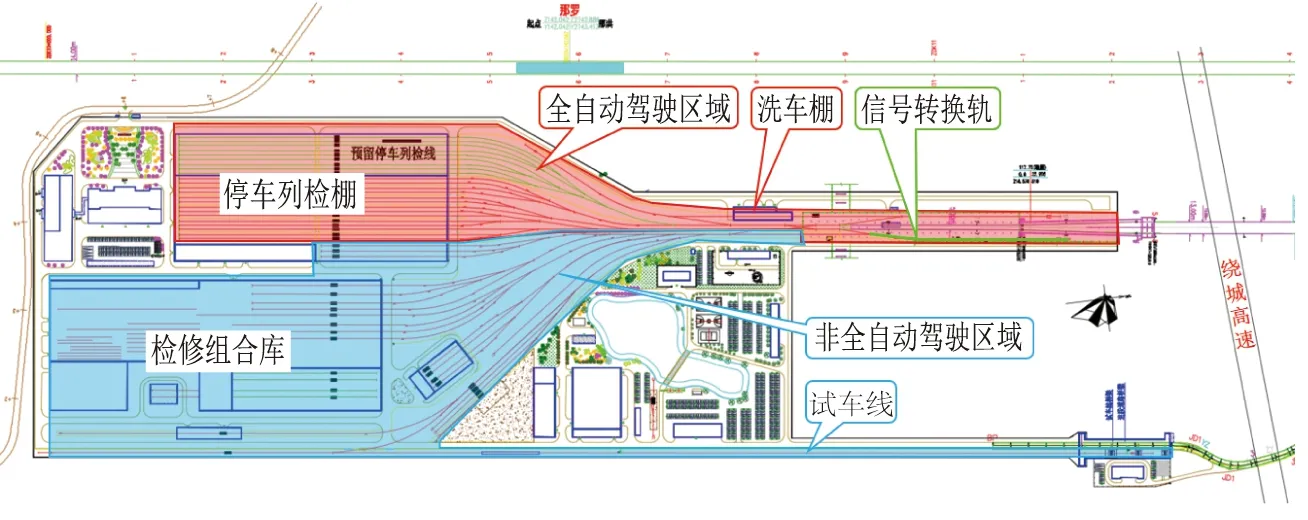

3.1.1 全自动运行总平面设计

全自动运行区域从正线拓展延伸至那洪车辆基地,那洪车辆基地设计时除满足常规有人驾驶段、场检修、工艺的运营需求的基础上,还需满足:设置全自动运行区域(亦称“全自动无人驾驶区域”)和非全自动运行区域(亦称“有人驾驶区域”)[8]。无人驾驶区域一般为停车列检、洗车、信号转换等自动运行的区域;有人驾驶区域一般为周月检、静调、吹扫、定临修、架大修、不落轮镟、试车等非自动运行的区域[9]。两个区域划分界面应清晰并配有物理隔离措施。

所以,那洪车辆基地总平面设计时应按无人驾驶区域和有人驾驶区域划分,分界面用通透式隔离栅栏隔开,且所有无人驾驶区域用通透式隔离栅栏完全隔离,各出入口处需设置门禁(各门禁独立,当指定的门禁卡授权指定的门禁方可开启)。

对于列车驾驶模式在无人驾驶区域和有人驾驶区域之间的信号转换作业,设计有转换区段。转换区段设置于无人驾驶区域内,同时配置有工作人员登车平台,并具有工作人员上、下车的安全保护措施。全自动运行车辆基地无人驾驶分区和有人驾驶分区划分示意见图1。5号线那洪车辆基地工艺总平面见图2。

图1 车辆基地无人驾驶分区和有人驾驶分区示意

图2 那洪车辆基地总平面

3.1.2 全自动驾驶停车列检库(棚)设计

5号线停车列检库(棚)按全自动驾驶设计,考虑到信号安全距离、列检检修的便捷性,列检检查坑按100%列位设置柱式检查坑和下穿通道设置等因素,停车列检棚长度增长至306 m,相比常规驾驶的停车列检棚增长了24 m,南方地区取消了库门设置,北方地区冬季较冷,需取暖设自动化库门,库门位置状态需设监测,宜接入信号安全回路。考虑列检时对工作人员保护和减小对其他股道列车的影响,应按每2~3股道划分为一个安全防护分区,库中增设下穿式通道,并设置门禁和预进值班室,以便安全管理列检工作人员进出停车列检棚[10]。

3.1.3 全自动运行洗车棚设计

全自动运行模式下,列车洗车按全自动洗车设计,洗车线根据地块特点和全自动洗车要求设置为“八字往复式”,洗车效率较高。考虑信号安全保护距离等因素,洗车牵出线有效长度由145 m增长至175 m,增长了30 m,洗车棚无需设置库门,周围用隔离栅栏隔离,划分属性为无人区域。全自动无人驾驶洗车模式下洗车机控制间至DCC需增设信号系统通讯电缆,以便实现全自动无人驾驶洗车(洗车库控制室无需值守人员)和工作人员在DCC即可实现远程监视及控制洗车机设备的功能。

3.1.4 全自动驾驶模式转换及牵出线设计

全自动运行模式下,列车检修调车模式与常规驾驶不同。根据检修调车计划,列车从全自动无人驾驶分区内按全自动驾驶模式驶入车辆基地内信号转换轨(兼作常规人工驾驶模式下牵出线功能),进行驾驶模式的转换,即从全自动无人驾驶模式切换为有人驾驶模式。为方便司机登车,在信号转换轨旁边设有固定式登车平台,出入口设有门禁,门禁开关与列车运行速度互锁。

信号转换轨长度需考虑信号机距道岔的距离(自连接道岔岔尖计算)、列车端部到信号机的瞭望距离(列车停车位置至信号机的距离)、列车长度、信号要求的安全保护距离(一般为40 m,按25 km/h速度计算,常规驾驶模式为10 m),同时兼作人工驾驶模式下牵出线功能,因此信号转换轨兼牵出线长度为186 m,与常规驾驶模式下车辆段牵出线相比增长了30 m,且在信号转换轨(兼牵出线)旁增设固定式登车平台,其出入口增设门禁,整体纳入无人驾驶区域。由于采用最高等级的全自动无人驾驶且无人值守运行,列车取消了司机室侧门,且司机室与客室之间采用可拆卸隔断。司机登车需从第一节车辆的第一个客室车门进入,故固定式上车平台位置应与列车停车位置第一节车辆的第一个客室车门对应,同时应满足限界要求。

3.2 海绵车辆基地设计

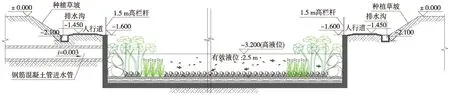

那洪车辆基地位于5号线起点站国凯大道站的东南侧,地块东侧为南防铁路(货运铁路),南侧为山丘,西侧靠近机场高速(南友高速),北侧为南宁绕城高速。所处区域地形高程在96~145 m(1954坐标系),地势起伏较大。经现场踏勘、研究该区域排水困难,故对该区域排水进行专题研究,详见《南宁市轨道交通5号线一期工程那洪车辆基地区域排水规划专题研究报告》(以下简称“排水规划专题研究”)。根据该排水规划专题研究报告,结合海绵城市设计理念,针对车辆基地占地面积较大,其中轨道路线、检修车间等硬质面积较大,绿化面积相对较少的特点,并结合场地自然景观,在尽可能不破坏景观设计理念的情况下进行海绵化设计。在室外绿地考虑设置下凹式绿地及雨水花园,室外停车位尽可能设计为生态停车场,主要将雨水引至实土绿地内“渗、滞、净”处理为主,同时根据汇水设置雨水调蓄池,用于绿化灌溉、道路浇洒等杂用水。那洪车辆基地设计雨水调蓄池一座,占地9 000 m2,有效容量为2.58×104m3,可有效缓解该区域100年一遇暴雨对那洪车辆基地、东临南防铁路及下游的威胁。同时该雨水调蓄池兼有景观设计,可为工作人员提供一个绿色、健康的工作环境。雨水调蓄池部分剖面见图3。

图3 雨水调蓄池部分剖面

3.2.1 雨水收集利用系统设计

那洪车辆基地在绿化场地及雨水调蓄池周边设计有雨水收集利用系统,利用建筑物屋顶及管道、广场等硬化地表汇集的降雨径流,通过收集→输送→净化→储存等方式蓄积[11],进而为绿化灌溉、景观用水、洗涤用水及地下水源提供水分补给,以达到综合利用雨水资源及节约用水的目的,它还具有减缓城市雨水内洪、改善城市生态环境等作用[12-13]。

3.2.2 下沉式绿地设计

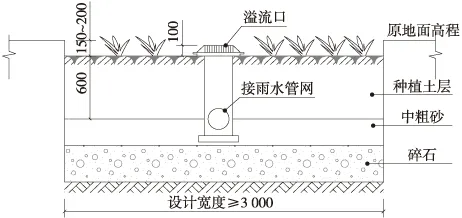

那洪车辆基地局部绿化场地设计为下沉式绿地,即绿地种植土表面低于周边地面的绿地,其利用下沉的空间承接和蓄积雨水,达到减少径流外排的作用,内部植物多以本土草本植被为主,故具有一定的调蓄容量,即可用来调节雨水峰值、蓄水,同时能净化径流雨水。下沉式绿地植被种植面高程低于四周铺砌道路或地面约200 mm以内,绿地区域内设置溢流口(设铁箅子),为确保下大雨期间径流的溢流和排放,溢流口的顶部高程应比绿地的表面高出50~100 mm[14]。下沉式绿地示意见图4。

图4 下沉式绿地示意(单位:mm)

3.2.3 透水砖铺设设计

那洪车辆基地在绿化场地及雨水调蓄池周边绿径、非机动车道等设计铺设透水砖,透水砖具有优良的透气和透水性能,能够使雨水快速渗入地下,以增补土壤中的水分,保持土壤适当的水分,进而改善植物和土壤中微生物的生存环境[15-16]。可有效缓解城市热岛效应,减轻城市雨水排放和防洪压力,从而实现了雨后不积水,改善了雨后出行。透水砖铺设断面示意见图5。

图5 透水砖铺设示意

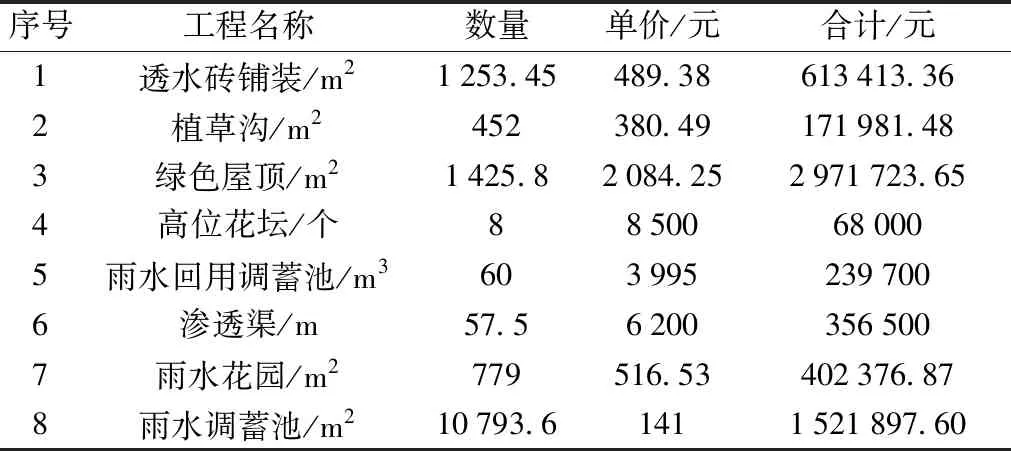

那洪车辆基地海绵化设计满足多年平均径流总量控制率不低于68%的要求,同时年径流污染削减率不低于50%。设置有雨水收集利用系统、下凹式绿地、雨水调蓄池等,解决了常规设计无法充分消纳周边雨水的问题,初期雨水经绿地净化后能有效控制径流污染,消纳周边硬化道路雨水的同时充分发挥滞蓄作用。下凹式绿地、雨水调蓄池花园及植草沟等设置雨水溢流口,暴雨时,多余的雨水通过溢流口溢流至雨水调蓄池调蓄后排向下游河流,保障场地内的雨水排放安全,防止内涝。雨水处理回用设施出水水质均达到GB/T 18919—2002《城市污水再生利用景观环境用水水质》要求的雨水回用水质标准,符合南宁市海绵城市规划设计标准。具体主要技术经济指标详见表4。

表4 那洪车辆基地海绵设计主要技术经济指标

注:主要技术经济指标不含土方开挖、水池建设等土建相关费用。

3.3 装配式综合管廊设计

地铁场段管线众多、错综复杂,以往设计的场段管线一般考虑在绿化带和道路下方埋地敷设,管线施工时需大面积土方开挖和回填,后期管线检修和更换时需对道路和绿化带开挖,不利于检修[17-18]。随着装配式综合管廊技术发展、响应南宁市政府关于加快推动装配式建筑发展(南府规[2017]2号)号召和多地调研总结,拟在南宁地铁5号线那洪车辆基地采用装配式综合管廊设计。

根据之前地铁车辆基地的设计经验,车辆基地内管线一般分为五类:动力管线(如:给水、中水、消防、喷淋、热力、压缩空气管)、重力流管线(如:雨水、污水、废水管)、强电管线(110,33 kV、220 V以及控制保护电缆等)、弱电管线(通信、信号、FAS、BAS、综合监控、安防、门禁等)和燃气管线[18-19]。那洪车辆基地拟采用装配式综合管廊(双仓)布置以上管线。与以往设计的各类现浇管沟对比,装配式综合管廊概算减少4%,工期缩短45%,施工绿色环保且单位能耗低,同时可采用BIM技术等信息化手段做好孔洞预留,避免后期开洞凿孔防水效果不良等缺点[20]。

3.4 新技术、新工艺的采用

在满足车辆基地检修工艺需求的前提下,综合考虑南宁地铁运营的检修模式,结合目前新技术、新设备、新工艺,对那洪车辆基地工艺设计、相关检修设备的选用都进行了与时俱进的优化和不断的创新。

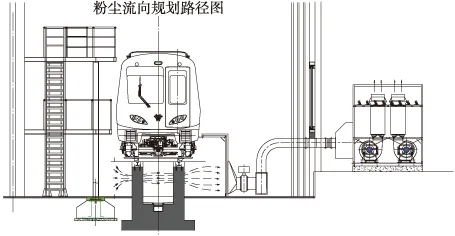

(1)对于吹扫库,设计了密闭的空间,并采用吹吸效果更加显著的列车智能吹吸设备,即利用机器人视觉技术搭建智能车底吹吸系统。根据污物的多少决定除尘作用时间,密封罩吸尘单个依次工作,形成纵向粉尘流动场,进而实现更加显著的除尘。配套双层作业平台,对客室内和列车顶部均可清扫除尘,减少其他库区环境的污染,从而改善了检修人员作业环境。智能吹吸设备平纵示意详见图6、图7。

图6 智能吹吸设备平面示意

图7 智能吹吸设备纵断面示意

(2)双周三月检线、静调线、定修线两侧设置三层(三个作业面,即一层地面-1.2 m、二层+1.1 m,三层+3.6 m)和两层作业平台(2个作业面,即一层地面-1.2 m、二层+1.1 m),相应位置设防护栏杆,为检修作业人员提供安全可靠的作业平台和防护设施,充分体现了“以人为本”的设计理念[21]。

(3)根据临修作业特点及运营意见,在临修线上设置固定式架车机组,可方便、快捷架车并处理列车走行部故障,进而满足临修故障检修要求。临修线末端延伸至转向架转盘和移车台作业区域,可兼做架、大修分解组装线,以便克服远期架、大修作业时因检修作业人员技术不熟练而造成架、大修分解组装线不够使用的困境[22]。

(4)随着新技术的发展,在架、大修分解组装线上设置集成称重功能的固定式架车机组,以便车辆组装后不用移车即可实现称重、调节,从而很大程度上缩短了组装、调试时间,提高了检修作业效率。

4 结语

通过对南宁市地铁5号线那洪车辆基地工艺设计特点分析,在地铁车辆基地设计中应用全自动驾驶技术、融入海绵兼景观设计和装配式综合管廊设计以及新技术、新工艺的采用,使车辆基地生产检修工艺更加流畅、合理、生产作业环境更加优美和富有科技感。并且此研究成果可为类似车辆基地工程设计项目提供一定的参考、借鉴作用。