基于文献计量学的近20年国内非饱和土研究综合分析

2019-10-31陈光富张国栋刘艺梁

汪 青,陈光富,张国栋,刘艺梁

(1.三峡大学情报科学技术研究所,湖北宜昌 443002; 2.三峡库区地质灾害教育部重点实验室(三峡大学),湖北宜昌 443002; 3.长江三峡滑坡国家野外科学观测研究站,湖北宜昌 443002)

引言

包承纲等[1]指出: “世界上大部分国家(地区)都曾经或现正在遭遇非饱和特殊土带来的工程危害”。非饱和土在自然界中广泛存在,其特性研究在实际工程中的应用前景广阔。我国处于高速发展时期,建设工程中遇到的非饱和土问题屡见不鲜,很多学者孜孜不倦地植根理论、实验或工程实际探索非饱和土的复杂特性。近20多年,计算机等技术的发展,土力学、热力学及土壤物理学等学科的融合,促使科学研究手段不断更新,越来越多的新技术和新方法引入到非饱和土研究领域,使得我国非饱和土领域研究异常活跃,科研成果显著。然而研究成果数量的剧增,导致对信息的有效提取、组织等逐渐成为一道难题。通常,研究领域知识结构梳理一般由该领域内权威专家进行,这种专家性梳理会耗费大量时间精力且可能带有较强主观偏见性。本文尝试结合文献计量学理论和借助知识可视化研究方法,开展此梳理工作。

文献计量学以文献集为研究对象,采用统计学的计量方法,通过对文献知识单元的情报分析,来评价某学科领域研究发展现状及水平[2]。知识可视化指对知识单元进行图像化描述,其中主要方式之一为知识图谱,它具有清晰、直观展示研究领域的网络结构等优点。近年来该理论和方法被广泛应用于图书情报与档案管理、管理科学与工程等领域,并正在向工程技术领域扩散[3]。如朱记伟等[4]利用可视化工具CiteSpace软件,梳理2008年~2016年间发表的国内外建筑信息模型文献;陈荟竹等[5]、谭清月等[6]基于CiteSpace软件分别对泥石流灾害风险研究领域、我国生态系统服务领域近30年来的研究动态进行了综合分析。

本文试图采用该方法和理论,结合CiteSpace信息可视化和知识图谱等技术,充分挖掘和描绘非饱和土研究领域的知识单元(期刊、作者、机构、关键词)间相关关系,梳理、分析近20年国内文献非饱和土研究现状,为科研人员开展相关研究工作提供参考。

1 数据和工具介绍

1.1 数据来源

本研究的数据来源于中国知网(CNKI)期刊库和博硕士论文库,此两类型数据可以较准确地反映某一学科的研究成果和前沿。在高级检索页面,期刊来源类别选择核心期刊,发表年限为1998年至今,检索字段选择“主题”,检索词为“非饱和土”,进行精确检索。对目录、会议、访谈、征稿通知等无效数据进行筛选后,剩余期刊论文1 140条,博硕论文425条,共获取1 565条有效数据。检索时间为2018年7月25日。

1.2 分析工具

采用的软件为信息计量及可视化工具CiteSpace和文献管理软件NoteExpress。NoteExpress具有统计功能,主要用于期刊频次统计。CiteSpace为计量和分析科学文献数据的信息可视化软件,是美国Drexel大学陈超美教授基于知识单元离散与重组、社会网络分析的结构洞等理论开发[7]。其易于捕获文献知识单元(如作者、机构、关键词、引文等)间共现矩阵,并以可视化图像直观地展现出来,增强人们对抽象信息的认知,进而了解研究领域在一定时期的研究主题与动向。

1.3 数据处理

从CNKI导出refworks文献格式,在软件CiteSpace5.1. R8中实现数据集格式转化和导入分析。参数设置中,研究时长跨度为20年即1998年~2018年,每2年为一时间分区;按分析需求,节点类型分别选择Author(作者)、institution(机构)、keyword(关键词),再调谐共现次数阀值、显示频次阀值等参数,生成相应的作者合作图谱、机构合作图谱和关键词共现图谱。先期试运行,完成删除无具体含义(如土力学等)的节点、合并含义相近(如饱和度与含水率等)节点关键词等进一步数据清洗。

在最终生成的图谱中,每个节点代表相应作者/机构/关键词,节点大小反映节点频次多少,节点采用的是“引文年轮”的表现方式,时间结构则通过节点年轮体现,年代越近色调越暖,一个年轮厚度和相应时间分区节点出现频次成正比。高中介中心性节点为紫环外环,且中介中心性越高,代表该节点在网络中处于枢纽中心位置,影响其他节点信息传递。网络节点的重要性由频次大小、中介中心性高低等指标综合决定。

2 “非饱和土”领域文献统计分析

2.1 文献产出时间分布

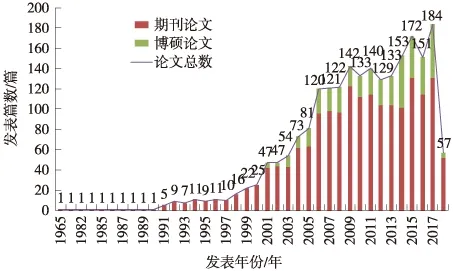

研究领域的文献数量变化情况是衡量研究进展的重要指标。以年份为横坐标,发文量为纵坐标,基于搜集整理的知网数据集,直观呈现国内非饱和土研究发文量随年代变化趋势。由图1文献的年份分布情况可见,国内以“非饱和土”为主题的研究文献始于1965年,俞培基等[8]在《水利学报》发表的论文“非饱和土的水-气形态及其与力学性质的关系”根据土中的孔隙水-气形态,把非饱和土归纳为3种基本系统,并通过试验给出了相邻两系统之间的临界饱和度约值,开启了我国非饱和土研究的历程。但随后几十年相关研究的数量一直很少,人们的研究重点仍是饱和土和干土。直至1992年,我国第一次非饱和土理论与实践学术研讨会于当年3月在北京召开之后,关于非饱和土的研究逐年大幅度增加,尤其是2000年以后(此时国际非饱和土会议已连续召开两届),国内关于非饱和土的研究呈现高速发展的态势。2001年后知网博硕士论文库开始出现非饱和土领域论文,来自西安理工大学、四川大学等高校。2007年之后总发文量整体呈波动增长,但该领域的研究产出成果每年仍处于较高位运行时期,并在2017年达到顶峰(由于此次研究论文数据收集时间为2018年07月25日,因此,关于2018年的数据并不完整)。整个研究历程表明我国学者对于非饱和土领域的关注度在不断上升。本文确定本次研究的文献时间区间为1998年~2018年,筛选核心期刊文献基本能够代表我国这一领域的发展历程和研究现状,对该领域研究成果进行梳理,可以对非饱和土领域的进一步深入探讨与研究提供参考,具有现实意义。

图1 非饱和土领域年文献量

2.2 载文期刊分析

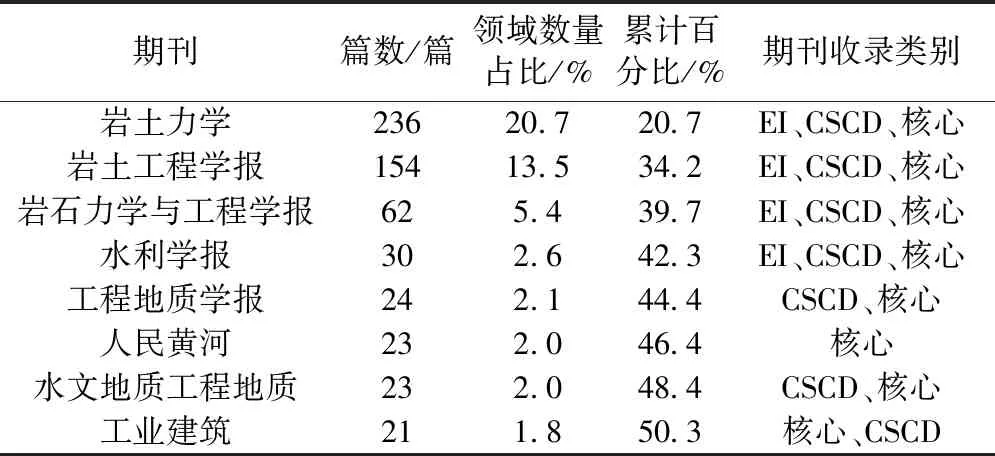

借助NoteExpress文献管理软件对筛选的1 140篇核心期刊成果进行期刊文献统计分析。1 140篇期刊文献发表在169种期刊上。表1为近20年来我国非饱和土领域载文数量前8位期刊,该类期刊对“非饱和土”主题论文成果接受率相对较高,且刊载了近20年非饱和土领域一半的成果,说明非饱和领域发文期刊比较集中。其中前4名期刊《岩土力学》(236篇)、《岩土工程学报》(154篇)、《岩石力学与工程学报》(62篇)、《水利学报》(30篇),均为EI来源期刊,可见非饱和土领域的相关论文成果总体质量较高。

表1 我国非饱和土领域载文数量前8位期刊

注明:核心期刊指(北京大学《中文核心期刊要目总览》2014年版,CSCD指2017年~2018年版,EI指2018年5月最新版,检索时间为2018年7月25日。

2.3 作者分析

2.3.1 高影响力作者

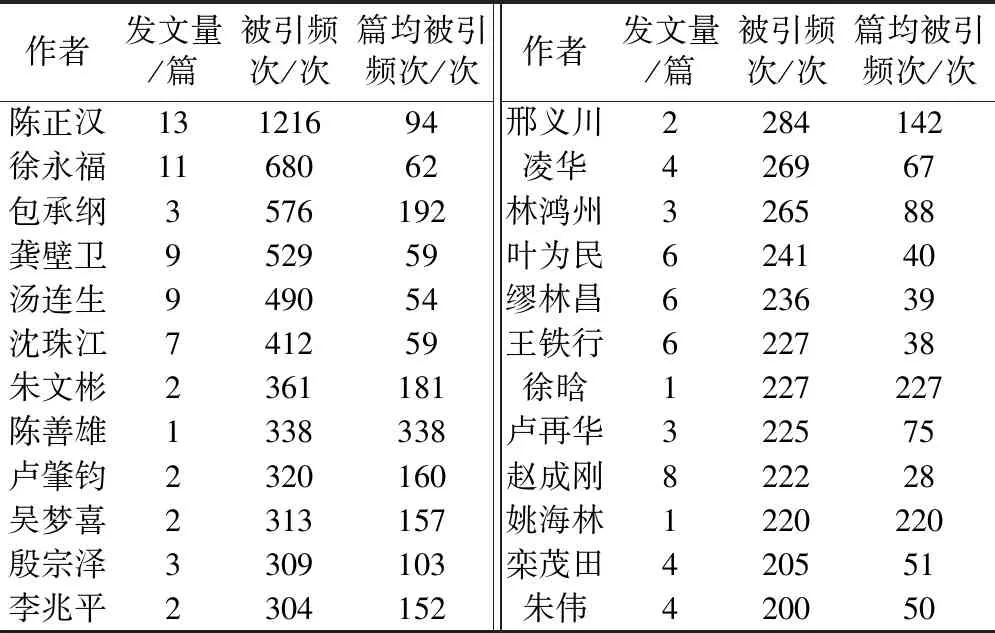

通过统计分析发现,1 140篇核心期刊论文在知网中累计被引频次为22 187次。合并同名第一作者,1 140篇期刊文献第一作者共569人,第一作者平均被引频次38.9次,被引中位数为12次。按“被引频次”进行排序,列出被引频次200次及以上高被引作者。如表2所示。被引频次200次及以上高被引作者的累计被引频次为8 669次,占总被引频次的39.1%,可以判断他们是我国非饱和土领域的高影响力作者,其研究成果对我国的非饱和土研究产生了广泛且持续的影响。

表2 近20年非饱和土领域第一作者被引频次统计(被引频次200次及以上)

2.3.2 作者合作分析

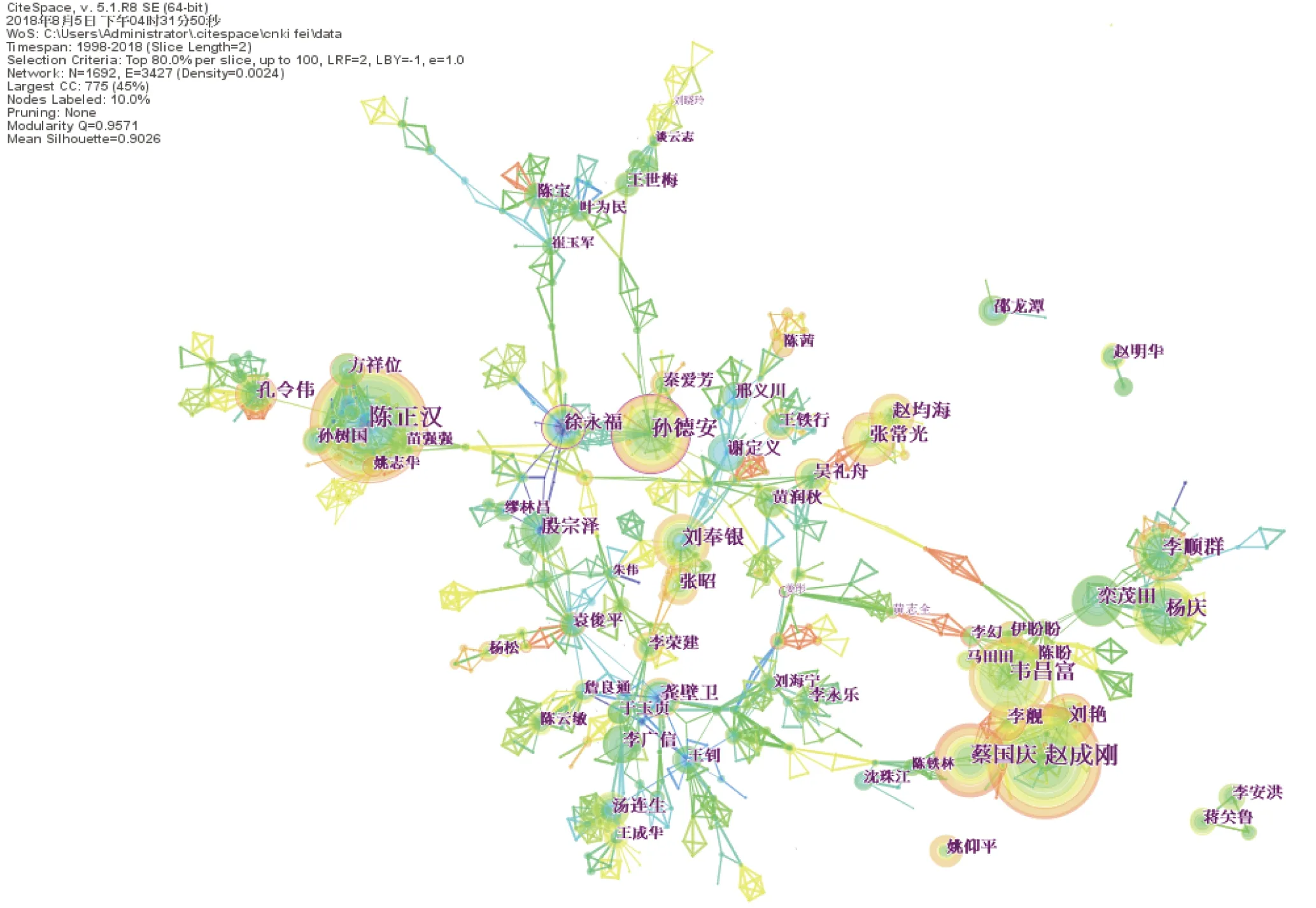

作者共现分析能够展现出研究领域的作者学术场和作者活跃度[9]。应用CiteSpace对上述1140条文献记录进行作者共现分析(CiteSpace统计方法不分论文作者排名,只统计出现频次和共现关系)。从图2可知:①作者分布。经过CiteSpace的节点阀值设置,图2显示的节点为发文8篇以上作者,显示了非饱和土领域主要作者群,具体高产作者见表3;②学术团队。在作者自然聚类中,可见几个明显聚类即学术合作团队,如陈正汉团队、赵成刚团队、孙德安团队、韦昌富团队、刘奉银团队、栾茂田团队、赵均海团队(排名不分先后)等,他们对近20年非饱和土领域论文数量贡献显著;③作者活跃度。通过节点颜色结构和节点连线颜色可判断节点作者活跃度,如图2中栾茂田、徐永福、殷宗泽等作者节点及其相关连线都为冷色系表示其不再活跃,他们的成果主要形成在2013年之前。结合上述表2高被引作者可知他们在早期为非饱和土理论和工程应用研究做出了较大贡献;赵均海、张常光等作者节点成果主要形成在中后期2010年之后;陈正汉、赵成刚、孙德安、韦昌富等作者节点在非饱和土领域各个时段断均有论文,研究的持续性较好。③枢纽节点作者。中介中心性较大(不小于0.1)的紫环节点为孙德安、徐永福等作者,从信息传输角度来看,这些作者对作者合作网络传输影响较高。

图2 非饱和土领域近20年作者合作知识图谱

表3 1998年~2018年非饱和土领域发文频次前12位作者

2.4 机构分析

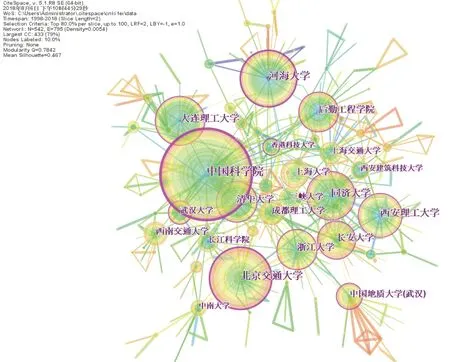

图3 1998年~2018年非饱和土领域机构合作图谱

CiteSpace生成的机构合作图谱,用以展示国内非饱和土领域各机构之间的合作情况和研究实力。筛选整理将该研究领域的二级机构合并到所在一级机构,调谐至显示发文频次18次以上机构节点,生成的机构合作图谱见图3,发文频次和中介中心性较高的机构见表4。图3和表4显示高频机构节点大多为紫环节点(中介中心性不小于0.1的节点),表明产量较高机构间相互合作紧密,影响着整个非饱和土研究领域的信息传递,它们相互形成一个集中、畅通的学术合作交流场,在我国非饱和土研究领域具有权威和引领作用。如图3中的中国科学院体系庞大,下属研究所众多,它广泛关注了非饱和土领域的科学问题,成果丰富,实力强劲。且通过其节点连线数量和强度可知,与它合作超过2次的连线机构有21所,其中合作较多机构有大连理工大学(8次)、华北水利水电大学(6次)、北京交通大学(6次)等;北京交通大学该领域成果数量居第二位,与他合作超过2次的连线机构有8所,其中合作较多的机构桂林理工大学(9次)、中国科学院(6次)等。

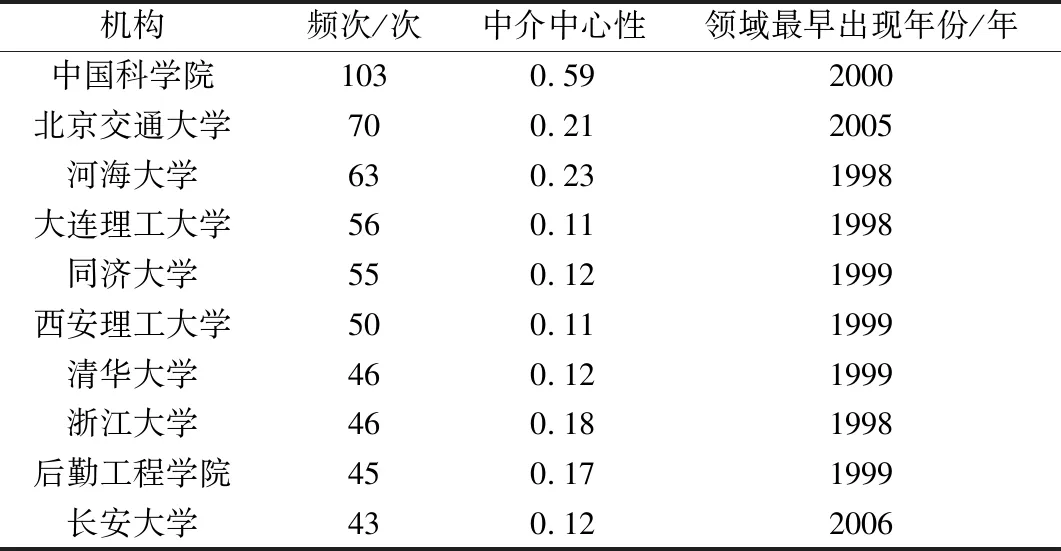

表4 1998年~2018年非饱和土领域发文频次和中介中心性较高机构

3 “非饱和土”领域研究主题分析

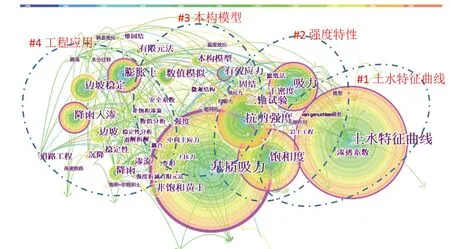

根据情报学中的齐夫最省力原则可知,关键词是文章研究主题的浓缩,关键词的频次分布和词间共现关系能反映该学科总体研究内容的结构特征及发展方向[10]。为了可视化近20年非饱和土领域研究内容特征、研究主题分布及研究热点等问题。在CiteSpace中将节点类型设为关键词,以Top50为阈值,运行并调谐至显示发文频次6次以上的关键词(图4),节点数量259个,连线数量822条。其中节点“基质吸力”频次最高,近20年出现频次近190次,且中介中心性最大,是因为基质吸力是影响非饱和土特性的关键因素,有关非饱和土的研究基本都紧密地依赖于基质吸力而展开[11]。图4通过1 140篇核心期刊论文集的关键词(6次以上)共现聚类大致形成4个既相对独立又互相关联的聚类圈,基本代表了过去20年间该领域的热点主题,本文将其简化归类为4个研究主题: “土水特征曲线研究”、“强度特性研究”、“本构模型研究”及“工程应用研究”。

3.1 土水特征曲线研究

图4中土水特征曲线相关聚类中高中介中心性及高频关键词为土水特征曲线、吸力、饱和度(含水率、含水量等关键词的合并)等。高频关键词基本反映了土水特征曲线关注的主要内容即土水特征曲线的绘制、总吸力或基质吸力的测量、土水特征曲线的滞回等问题。其中“吸力”和“基质吸力”中介中心性很高,可见吸力变化的复杂性和测试难度是非饱和土领域研究的难点和关键,近20年许多学者对其进行了大量研究[12-14]。如改进测量仪器或方法,针对具有不同影响因素(矿物成分、孔隙结构、应力路径、应力状态等)的土体进行土水特征曲线测试对比试验,如刘艳华等[15]对土水特征曲线的性质和影响因素进行了定性分析,在分析的基础上进行一些对比试验;汪东林等[16]采用常规压力板仪和GDS非饱和土三轴仪等对重塑非饱和黏土的土水特征曲线及其影响因素的研究;章峻豪等[17]探讨应力状态和应力路径对非饱和土广义土水特征曲线的影响;李顺群等[18]探究了轴平移技术对土水特征曲线试验误差的影响。土水特征曲线数学模型研究中如徐永福等[19]提出了土水特征曲线的分形模型、戚国庆等[20]提出多项式幂函数模型;陈辉等[21]建立了一个能描述不考虑土骨架变形的土水特征曲线动态模型。这一系列模型理论的建立,对探索改进土水特征曲线的数学模型有一定指导意义。近年,土水滞回特性相关研究也取得了显著的进展。刘艳等[22]以热力学为基础,利用边界面理论建立了土水特征曲线的滞后模型;黎澄生等[23]借鉴非饱和渗流统计模型,建立了滞后模型。

图4 1998年~2018年非饱和土领域关键词共现图谱

非饱和土土水特征曲线的深入研究丰富了非饱和土强度的计算方法,对预测非饱和土的工程力学性质有重要意义,一直是非饱和土领域重点研究内容之一。鉴于现行土水特征曲线测试费时昂贵、使用条件苛刻,土水特征曲线测试新方法、新仪器及模拟模型开发亟待深入研究。

3.2 强度特性研究

对非饱和土的强度特性研究,相关高频关键词为:基质吸力、抗剪强度、吸力、三轴实验、有效应力、干密度等,涉及的研究内容为强度特性理论研究、试验仪器方法研究等。非饱和土强度理论的研究是非饱和土力学的核心问题。在理论研究方面,徐永福等[24]提出非饱和土结构强度的概念,从膨胀土的结构模型导出结构强度公式;卢肇钧[25]综合论述了应力、应变和加荷速率对抗剪强度的影响,吸力和膨胀力与吸附强度的关系等抗剪强度研究中的重要问题;黄义等[26]考虑土孔隙内收缩膜对剪切强度的影响,得出了非饱和土的土水特征曲线方程和结构强度公式;张常光等[27]考虑基质吸力的不同分布,得到非饱和土主动土压力和被动土压力统一解,导出一种新的非饱和土强度公式;傅鑫晖等[28]对非饱和红黏土的强度特性进行研究,探讨了其随含水率变化的影响机制;陈正汉[29]给出了各向异性多孔介质的有效应力理论公式等。在实验方法上,国内一些学者针对不同种类土(如非饱和原状黄土、膨胀土、非饱和粉质黏土)、控制含水率等不同因素等,改进实验仪器和方法,对抗剪强度特性展开了大量试验研究。如杨庆等[30]进行了大量的膨胀力试验和抗剪强度试验,以确定膨胀土的膨胀力与吸附强度的相关关系;申春妮等[31]控制含水率、干密度、吸力进行了一系列的直剪试验,研究了重塑非饱和土的抗剪强度特性;邵玉娴等[32]在室内试验的基础上,研究了温度对南京地区非饱和下蜀土重塑土抗剪强度的影响。改进实验仪器的如:蔡国庆等[33]基于对非饱和土静三轴仪进行改造,研制了一种温控非饱和土三轴试验装置;李剑等[34]为研究温度对非饱和土水力、力学和声学性质的影响,自主研发一套带有弯曲元和精密体变量测的温控式三轴仪;付宏渊等[35]介绍了多种国内外非饱和土强度测试的新方法和仪器,如新型弹性波测试仪配合普通非饱和三轴仪测得土体弹性波速变化规律等。

目前,非饱和土抗剪强度多是基于土水特征曲线进行计算,如何根据土的类型、结构、含水状态、应力状态等因素准确确定土水特征曲线和抗剪强度计算参数需深入研究。“滞回”的土水特征曲线显示:同一基质吸力对应着两个不同的含水量;同一含水量对应着两个不同的基质吸力,因而对应着两个不同的抗剪强度。这两个抗剪强度值差别有多大、怎么取算,需要通过实验研究进一步探讨。

3.3 本构模型研究

图4通过聚类发现该类研究主题的高频关键词有:本构模型、基质吸力、抗剪强度、饱和度、温度效应、数值模拟、有效应力、微观结构等。土体本构关系是数值模拟的基础,考虑不同因素(基质吸力、饱和度、温度等)可以建立不同的本构模型。沈珠江[36]把损伤力学应用于土体,提出了弹塑性损伤模型、双屈服面损伤模型、非线性损伤力学模型等。陈正汉等[37]建立土的非线性固结模型和弹塑性固结模型。武文华等[38]建立非饱和土的热-水力-力学本构模型,模型中特别考虑了温度对于非饱和土的水力-力学性质的影响。殷宗泽等[39]认为非饱和土本构关系研究应从两方面深入:一是建立应力-应变-吸力关系;二是建立应力-饱和度-应变关系。金旭等[40]在复合体损伤理论的基础上,得出了适用于非饱和原状土的弹塑性损伤本构模型。刘艳等[41]基于连续介质土力学的本构模型框架,考虑气相压力变化对土体变形的影响,建立了三轴应力状态下的非饱和土本构模型。蔡国庆等[42-43]在已有的非饱和土水-力耦合模型基础上,建立考虑温度影响的热-水-力耦合作用下非饱和土弹塑性本构模型,以及各向等压状态下考虑微观结构的非饱和土水-力耦合本构模型。

非饱和土性质复杂、多变,近年土障、垃圾填埋、核废料贮藏等工程实践问题不断推出,结构性模型、多因素耦合模型(水-力耦合、热-水-力耦合、热-水-力-化学耦合等)更具工程意义是研究的难点和热点。现实的土体都具有结构性,结构性直接关系着土体力学性能,建立结构性本构模型的建模思想发展前景广阔。

3.4 工程应用研究

图4工程应用主题涉及的高频关键词有:降雨入渗、滑坡、边坡、有限元、稳定性、渗流等。反映非饱和土力学理论在工程实践应用中,主要解决的是深基坑、填方不均匀沉降和高边坡的失稳等工程问题[44]。相关成果如姚攀峰等[45]将非饱和土压力相关理论应用在北京地铁13号线东直门站的基坑支护工程中,取得良好成效;张在明等[46]根据饱和-非饱和土的渗流分析结果,采取合理的结构措施,确保了国家大剧院工程的抗浮稳定性;黄雪峰等[47]对原状黄土土压力研究的结果应用于西宁火车站综合改造工程,经济效益明显;陈正汉[48]用非饱和土的非线性本构模型和固结理论进行数值模拟,解决了小浪底大坝变形稳定问题;李永乐等[49-50]利用饱和-非饱和土渗流理论,对黄河大堤加固进行了系统研究,为黄河大堤的加固和治理提供了科学依据;张建文[51]等对非饱和土的水土特性及固结压缩特性进行研究,结合地基沉降现场测试结果,深入分析各类加固工法下非饱和土地基的沉降规律,验算得出强夯、换填和短水泥搅拌桩加固非饱和土地基完全满足高速铁路路基沉降控制要求。非饱和土理论在指导实际工程中取得了一些成效,但由于其复杂性,还未能在工程实际中广泛应用[39,52]。

非饱和土领域研究已成体系,国内学者做了大量研究工作。但目前对非饱和土的应力状态与传力机理仍不够了解、对其与环境有关的变化仍难以预估,基础理论研究还比较薄弱。在应用现有非饱和土研究成果解决实际工程问题时,追求经济效益,仍需承担较大的责任与风险。对非饱和土的研究需建立在应用背景下,于工程实践中不断深化。

4 主要结论

本文基于文献计量学的理论和方法,重点结合CiteSpace信息可视化工具,围绕“非饱和土”这一主题词,主要梳理了国内期刊文献1998年~2018年近20年非饱和土研究现状并做了分析。

(1)文献产出和载文期刊分析。近20年非饱和土研究领域充满活力,总体发文呈快速增长(1998年~2006年)和波动起伏(2007年~2018年)两个显著阶段,且近5年该领域每年的研究产出成果仍处于较高位;载文期刊分析发现,近20年领域核心成果发表在169种期刊上,其中前8位刊载了半数成果,前4位均为历年EI来源刊,可见非饱和土领域发文期刊比较集中且成果整体质量较高。

(2)作者分析。作者分析采用高影响力和高产量两个维度进行展现。高影响力作者(即高被引第一作者)为陈正汉、徐永福、包承纲、龚壁卫、汤连生、沈珠江等;高产量作者分析中,采用作者合作知识图谱进行呈现,结果显示近20年陈正汉、赵成刚、韦昌富、孙德安等作者发文较多且研究较连续。

(3)机构分析。近20年国内期刊中高产且研究实力较强的机构为中国科学院、北京交通大学、河海大学等,且以上机构间互相合作紧密,它们形成一个集中、畅通的合作学术交流网络,影响着整个非饱和土研究领域的信息传递,它们在我国非饱和土研究领域起着引领作用。

(4)研究主题分析。采用关键词共现技术,得到非饱和土领域高频和高中介中心性的关键词有“土水特征曲线”、“基质吸力”、“抗剪强度”等,它们是近20年非饱和土领域的热点且影响着领域研究的深入;从关键词聚类及发展特点看,近20年非饱和土领域概分为“土水特征曲线研究”、“强度特性研究”、“本构模型研究”及“工程应用研究”四个主题,文内对各研究主题结合高频关键词及刊发文章进行了分析讨论。