既有地铁车站功能性改造的客流适应性分析

2019-10-31沈增涛

杨 令,沈增涛

(1.中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043; 2.陕西省铁道及地下交通工程重点实验室(中铁一院),西安 710043)

地铁作为一种大运量、准时、快捷的交通方式,已成为各大城市交通系统的重要组成部分,是城市公共交通系统的骨干。根据国内外发达城市的经验,城市轨道交通一般要经历“初步成网、补充加密、外围延伸”三个阶段,近年来各大城市轨道交通线网规模不断突破,截止2017年末,我国共有62个城市的城市轨道交通线网规划获批,规划线路总长7 321 km[1]。然而线网规模通常基于需求测算,与国家政策及城市发展难以契合,进而导致客流预测结果稳定性差、线网规模不易确定等[2]。为了适应城市发展与交通需求,各大城市线网规划持续间断性修编,在规模、层次等方面不断突破。线网规模增大,线路数量增加,使得部分车站功能发生变化,进而导致车站预留节点的废弃或者标准站改造为换乘站的问题出现[3-4],为应对这种变化,需要在新的线网背景下分析车站客流变化情况,提出既有车站的改造方案,并论证改造方案与新客流的匹配性,为后期运营提供指导。以西安地铁2号线南稍门站为例,探讨该站由标准站调整为换乘站的车站改造方案以及客流适应性。

1 南稍门站概况

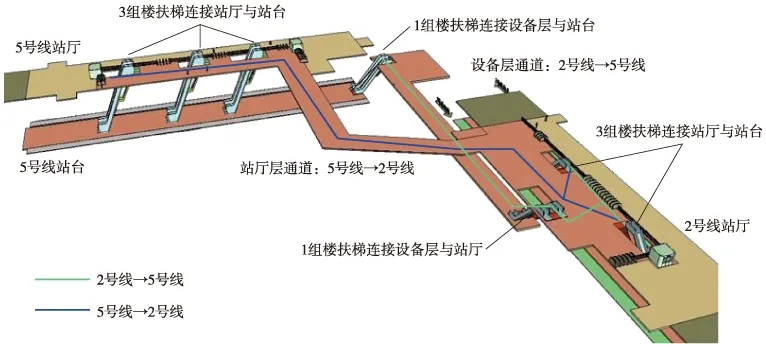

西安地铁2号线设计时依据《西安市城市快速轨道交通线网规划》,地铁2号线、5号线于会展中心站换乘,南稍门站为标准站,采用地下二层岛式站台形式,站台宽度10 m,车站于2011年投入运营。随着城市发展、人口规模增长及用地布局的变化,线网规划进行优化调整,地铁2号线、5号线换乘站调整至南稍门站。由于地铁2号线南稍门站未预留换乘接口,为5号线车站设计带来很大难度,经过对站位设置、换乘方式、换乘空间及客流进行重点研究[5-6],最终确定拆除2号线Ⅰ号出入口、新建换乘厅、换乘通道的方案[7],见图1。

图1 南稍门站方案示意

2 车站客流

西安地铁2号线南稍门站于2011年投入运营,车站周边基本实现规划,现状运营客流特征较为稳定,5号线设计时在当时18条线网的基础上对两线换乘客流进行预测[8],随着线网的进一步调整,网络换乘关系发生变化,车站客流随之变动。

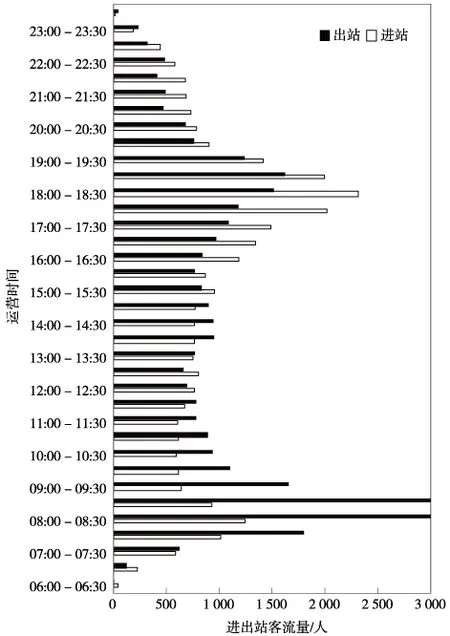

2.1 现状运营客流

现状运营数据如图2所示,据统计,南稍门站客流时段为5:30~23:30,车站客流呈明显的双峰特征,早高峰出现在8:00~9:00,高峰小时进出站客流约为8 600人,以出站客流为主,占比约75%,晚高峰出现在18:00~19:00,高峰小时进出站客流约为7 500人,进出站客流占比较为均衡。根据2号线最新运营时刻表,高峰时段最小行车间隔为2 min 28 s,单向运能提升至3.57万人次,南稍门站各项设施均能满足现状客流需要,运营服务水平较高。

数据来源:西安市地下铁道有限责任公司运营分公司(2018年)。

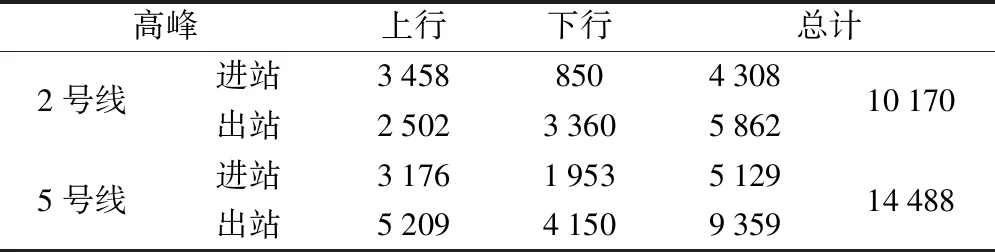

2.2 原设计客流

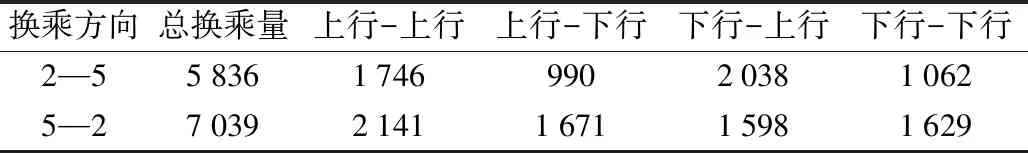

依据西安地铁2号线、5号线南稍门站设计客流报告,远期高峰小时进出站客流见表1,两线高峰小时换乘客流见表2。目前南稍门站周边用地基本已实现规划,结合地铁2号线南稍门站实际运营客流,车站进出站客流总量合理,进、出站客流占比有所偏差。

表1 远期高峰小时南稍门站设计客流 人/h

表2 地铁2号线与5号线高峰小时换乘客流 人/h

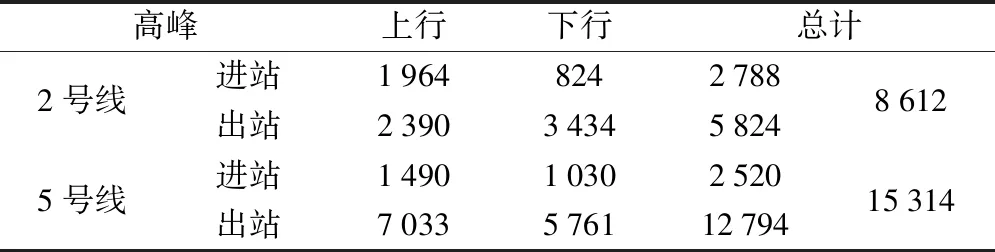

2.3 客流预测修正

鉴于地铁2号线、5号线设计客流是在原线网规划的基础上预测得到,与现状线网基础变化较大,依据现状线网规划对两线客流进一步梳理,结果见表3、表4[9]。

表3 远期高峰小时南稍门站设计客流 人/h

表4 地铁2号线与5号线高峰小时换乘客流 人/h

3 客流模拟分析

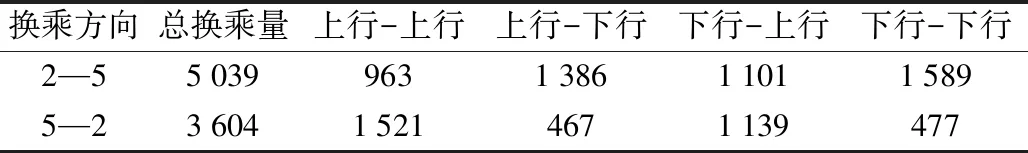

在新的客流背景下,需要验证车站方案能否满足运营需要,且车站由一般站调整为换乘站后,客流量大幅增加,客流组织复杂化[10-11],传统的设计方法难以真实表现出客流动态特征,采用动态客流模拟方法可以反映车站的整体运行情况,并明确各区域的服务水平,特别是对站内设施的使用情况,可以通过空间密度、行人速度等指标体现,行人流线及冲突点也较为直观[12]。目前在国内外使用广泛的动态模拟软件是Legion仿真模拟平台,包括建模、仿真、数据结果分析和校核4个部分[13]。仿真采用Fruin服务等级指标,评价设计方案的合理性。仿真区域的服务水平可通过受挫感、不便感及不适感来衡量,仿真过程中将行人走行路径及动态信息记录下来,通过计算得到衡量站内设施的相关指标,如流量、走行时间、客流密度、走行速度等[14-15]。Fruin服务等级指标见表5。

表5 Fruin服务等级指标[16]

西安地铁5号线南稍门站设计阶段为满足与2号线的换乘需要,将地铁2号线Ⅰ号出入口拆除后新建换乘厅、换乘通道,并与5号线主体同步实施。以最新客流预测结果作为数据基础,以新增换乘厅、换乘通道的车站方案作为模型基础,运用Legion软件对车站进行动态仿真,分析得到高峰时段车站运行整体情况如图3所示。

仿真结果表明:(1)地铁5号线站内设施能够满足客流需求;(2)地铁2号线站台与站厅设施能力不足,扶梯前拥堵人数超过评价标准,站台人流密度过高,出现“超负荷”现象[17];(3)采用通道换乘方式,换乘时间较长,换乘便捷性较差;(4)地铁2号线站厅层换乘客流存在冲突。地铁5号线车站设计考虑了换乘客流,站内设施满足客流需要,但就地铁2号线南稍门站而言,车站功能发生变化,在换乘客流冲击下,原站厅、站台公共区设施能力不能满足运营需要。

4 车站改造方案研究

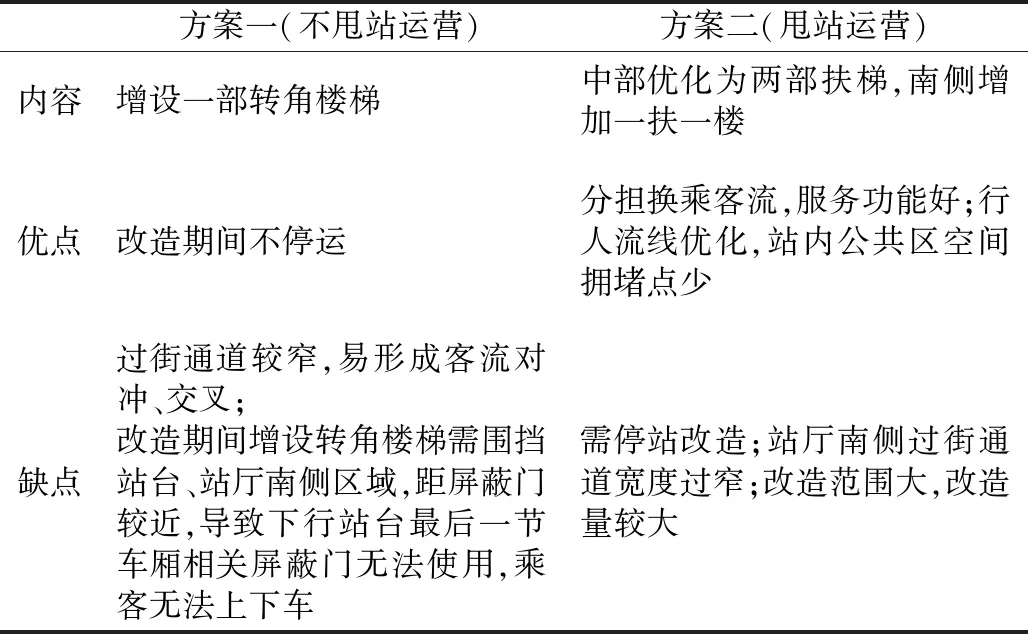

根据地铁2号线南稍门站公共区布置及既有条件,结合客流仿真结果,综合各方条件提出两种改造方案:不甩站运营方案和甩站运营方案,具体见表6。

表6 西安地铁2号线南稍门站改造方案

5 客流适应性分析

运用动态模拟能够掌握车站的整体运行状况,同时可以对站厅、站台、进出站闸机、楼扶梯局部行人密度、走行速度等指标进行量化和分级,在分析车站功能变化后客流适应性的问题上具有直观性优势[18]。就改造前方案、不甩站运营方案和甩站运营方案分别建立动态模拟模型,由于地铁5号线南稍门站设计阶段已考虑换乘客流,且通过客流模拟表明站内设施满足运营需要,重点对地铁2号线南稍门站内动态模拟结果进行对比,分析地铁2号线南稍门站由标准站调整为换乘站后站内设施的客流适应性。

5.1 站厅评价

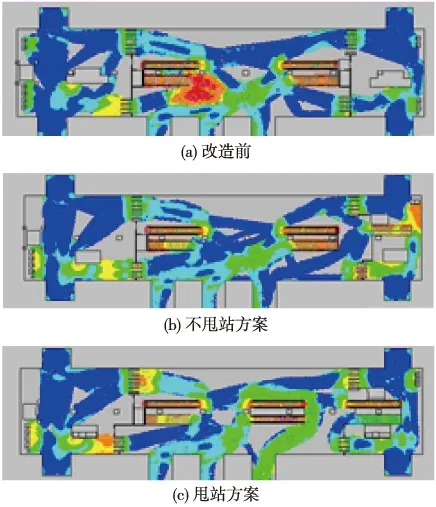

站厅层是连接车站与外部及与他线换乘的重要场所,其中进站客流要达到具有随机性,且经过售检票、安检等环节,呈离散分布,换进站客流经由换乘通道缓冲,对站厅冲击性较小;出站客流经由楼扶梯从站台层达到站厅层,受楼扶梯设施能力限制,呈连续性分布[19],因此站厅层使用热力图定性分析整体运行情况,对关键节点可进一步进行指标量化。

如图4对比分析发现,站厅层非付费区改造前后运行水平无明显差异,且均处于较高服务水平,付费区由于增加了地铁5号线换乘2号线的客流,在下行楼梯处出现拥堵,两个改造方案增加楼扶梯设施,提高了换乘客流疏解能力,拥堵消除,两个方案的站厅整体处于A~C级。

图4 改造前后站厅层平均客流密度云图

5.2 站台评价

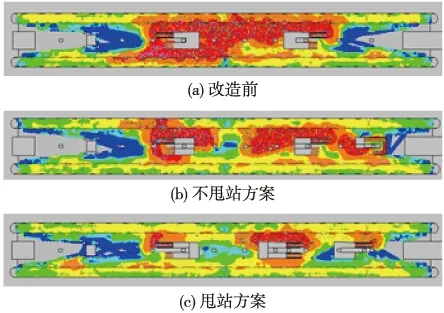

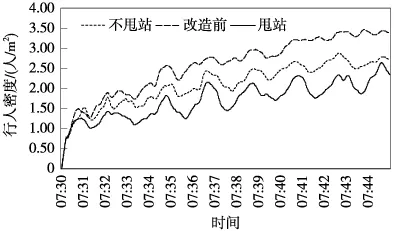

站台层客流到达与列车运行直接相关,具有短时冲击性,且地铁2号线运行间隔时间短,热力图整体服务水平处于D~F级,如图5所示。为进一步对比分析站台层客流适应性,选取站台层行人密度、走行速度两个指标进行分析,如图6、图7所示。

图5 改造前后站台层平均客流密度云图

图6 改造前后站台层行人走行速度曲线

图7 改造前后站台层行人密度曲线

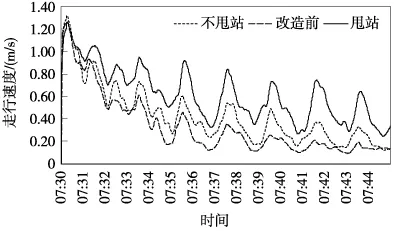

随着仿真时间的增加,站台层行人走行速度呈下降趋势,改造前速度下降幅度最大,甩站方案虽然整体呈下降趋势,但是随着列车到达和离开稳定波动;行人密度则随着仿真时间的增加呈上升趋势,改造前方案增幅最大,且波动性较小,说明客流达到速度大于疏散速度,发生客流推挤,不甩站方案虽然整体呈上升趋势,但随着列车到达和离开同样处于稳定波动状态。同时,行人密度、走行速度两项指标的变化趋势与站台层热力图反映出的运行状况相匹配,说明改造方案对站台层的客流疏散有所提高,且甩站方案优于不甩站方案。

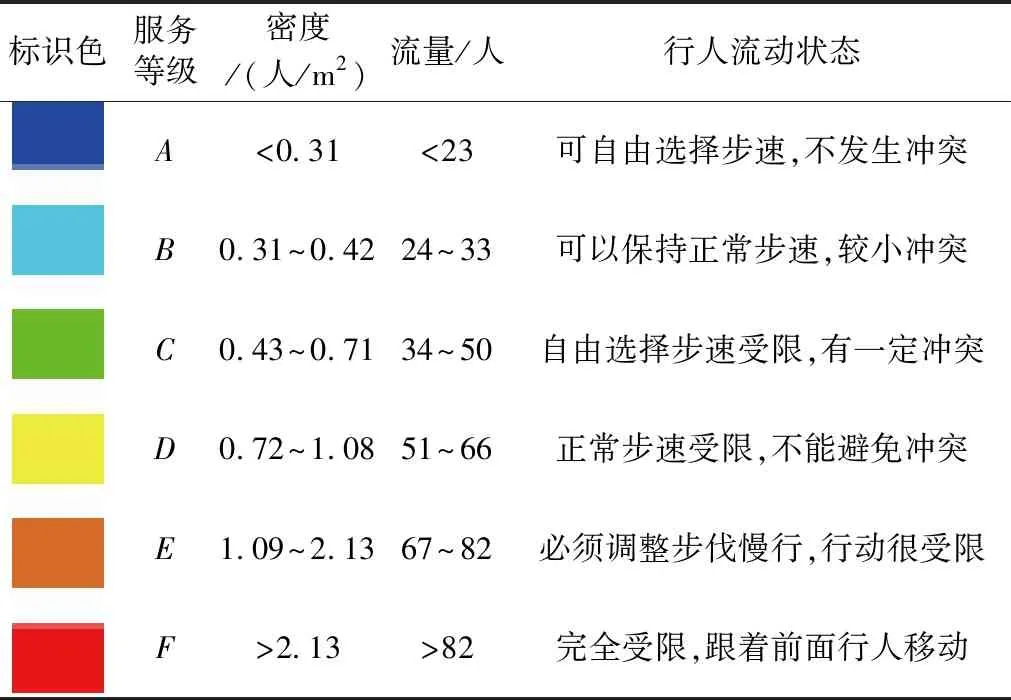

5.3 换乘评价

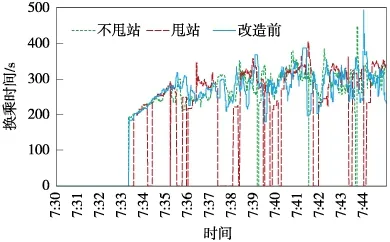

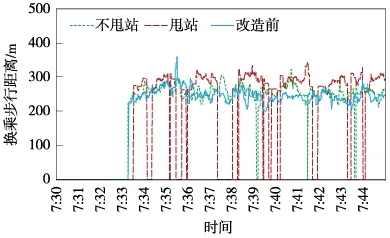

两线采用通道换乘方式,单向换乘通道宽度为5 m,按照GB50157—2013《地铁设计规范》计算通道通过能力约为2.2万人/h,根据表4可知单向最大换乘客流为5 039人/h,远远小于通道通过能力,不存在客流拥堵。分析各方向换乘客流可知,地铁2号线下行方向换乘地铁5号线下行方向客流量最大,以该部分客流为样本,计算换乘时间和距离,评价换乘便捷性[20]。

由图8、图9可知,改造前后换乘时间及换乘距离差距较小,换乘时间在300 s上下波动,换乘距离在250 m上下波动,其中不甩站方案波动性较小,换乘过程连续且平稳。

图8 改造前后地铁2号线下行至5号线下行换乘时间

图9 改造前后地铁2号线下行至5号线下行换乘距离

通过上述分析得出如下结论和建议。

(1)对于未预留换乘接口的一般站,当其功能调整为换乘站时,采用新增换乘厅、换乘通道是营造换乘空间的有效方式,与新线车站同步实施可满足换乘需要,且工程难度较小。

(2)线网变化及车站功能变化直接导致车站客流随之变化,在换乘客流冲击下,既有车站设施难以满足运营需要,一般反映在站内设施不足、站内行人密度较高、疏散困难等,进而发生客流拥堵。

(3)车站功能性改造会对既有线运营带来较大影响,但是考虑长期运营需要,进行甩站方案改造,优化站内设施是较为可行的方案。

(4)未预留接口的车站功能性改造后,由于既有车站规模限制、换乘通道过长等客观因素带来的服务水平较低、换乘便捷性较差的问题不可回避。

(5)对既有站改造期间应做好社会宣传,避免产生社会舆情,提出其他公共交通方式疏解方案,同时预测停站期间向相邻车站转移的客流量,为相邻车站的运营管理提供参考。

6 结论

地铁车站作为轨道交通网络的重要节点工程,其功能变化将引起工程方案的重大调整,尤其是已实施车站,由于车站主体轮廓已定,大幅度改扩建将影响全线的运营,对社会公众出行带来严重影响。以本文提及南稍门站为例,许多一般站随着线网规划调整为换乘站,车站客流及站内行人组织变化较大,且未预留换乘接口,采用通道换乘可以解决两线换乘客流的联通需求,但存在换乘距离长,换乘不便捷的问题。同时,在换乘客流的冲击下,既有车站站内设施严重不足,通过局部增设楼扶梯仅能提高客流疏散能力,既有车站规模小带来的客流拥堵、整体服务水平较低的现实不可回避。因此,在后续车站设计过程中,依据线网规划而不局限于此,综合网络整体布局,认真研究车站换乘的可能性,提前做好规模匡算及换乘接口预留十分必要。