长春城乡区域协调发展研究

2019-10-29徐浩铭

■ 徐浩铭

为了应对现实制约和困难,推动东北亚区域性中心城市的建设,促进长春市域范围内的城乡区域协调发展,笔者以“战略引领、规划先行”为发展理念,基于现状分析,以目标为导向,有针对性地制定三大城市发展战略,并进一步在重点领域提出具体的规划建议。

一、现实制约

(一)城镇等级规模结构不平衡,大中型城镇发展不足

目前,长春市域范围内大于100万人的城市只有长春中心城区1个;10万人以上100万人以下的有九台城区、德惠城区、榆树城区、双阳城区、农安县城5个;2万人以下的有63个。20~50万人的次中心城市太少,缺少5~10万人的小型城市,绝大部分是人口规模小于2万人的乡镇。

(二)城市“偏心”发展,辐射范围有限

长春中心城区位于市域的西南,与四平市的公主岭、伊通的距离远小于到市域内榆树等地的距离。中心城区的“偏心”严重制约和影响了整个长春市域的协调发展:榆树等地由于区位偏远、交通不便,与中心城区联系很弱,无法被长春中心城区带动。同时,由于行政区划的限制,该地也无法融入邻近的哈尔滨市,陷入发展困境。公主岭、伊通等地与长春中心城区联系密切,一体化发展迅速,但深受行政区划的制约。

长春城镇空间结构图

(三)县域经济发展水平不足

在GDP总量方面,长春外围县市区中,榆树市、德惠市、农安县和九台区的GDP总量相差不大,占全市GDP的比重均在7%左右,双阳区为4%左右。在全国百强县排名上,长春所辖县市无一入选。2015年,15个副省级城市中,长春市GDP总量在副省级城市中排名13,市辖区排名12;长春市域范围内人均地区生产总值排名12,而市辖区的人均地区生产总值排名第8。数据表明长春市辖区的经济实力相对较强,但外围县市发展水平较低。

在县级财政方面,由于社会经济发展水平不高,一产占比大,二、三产占比小等因素,长春市外围县市区的地方财政收入不足,远低于经济发达地区县市。地方财政的不足极大限制了长春外围县市的发展,政府无力承担除基本公共服务和行政管理外的其他职能,相关的城市建设和社会事业也无法有效推进。反过来恶化了外围县市的发展环境,进一步制约了经济的发展。

在城乡收入方面,长春中心城区和外围县市及乡镇村的发展差距很大,城乡二元结构问题较为突出。仅以人均收入为例,长春农村居民人均收入近十年来一直不到城市居民人均可支配收入的一半。2003年,长春农村居民人均纯收入为城市的43.15%;而到了2017年,降低为40.49%,城乡收入差距有逐年扩大的趋势。

(四)县域基础设施和公共服务设施分布不平衡

目前,长春外围县市主城区的基础设施及公共服务设施基本完善,但是乡镇及农村地区匮乏,建设水平、覆盖范围和服务能力不足。

以基础设施中的污水处理厂为例,除县市城区外,只有榆树市五棵树、双阳区奢岭等发展较好的重点工业镇区建有污水处理厂,其他乡镇污水均未经处理直接排入水体,污染问题严重;农村没有污水处理设施,基本处于随意排放状态。而在公共服务设施方面,各县市主城区的现状公共服务设施均比较完善,但是在乡镇级别,仅有乡镇学校、医院等最基本的公共服务设施,而农村只有卫生所、村小学。

只有少数受益于新农村建设、有集体经济或大型驻地企业的村,建有沼气、自来水、文化广场、健身路径、大型学校等设施。

二、发展战略

(一)功能协作,分工互补

建设长春大都市区,打造参与东北亚区域经济合作与发展的核心载体。坚持优势互补、资源共享和合作共赢的原则,实施资源互补型、联合发展型等多种形式城际合作。发挥中心城区的辐射效应和带动效应,带动周边发展。全面整合周边城乡聚落,使大小不同、功能差别、环境各异的聚落,成为统一和谐、分工有序的整体。实现产业空间的合理分布,做好城乡空间组织,有序推进新型城镇化进程。

(二)抓住重点,分类引导

重点建设市域中心城市,发挥长春市中心城区辐射带动功能;依照“一区一镇”原则,市县共建新市镇;加强重点镇的建设,建立合理的等级规模体系;加快城镇化进程,积极推进一般城镇建设。通过引导城镇职能类型向多样性、产业分工差异性方向发展,完善城镇间的职能互补,形成三次产业互动的结构体系。以产业发展为动力,以县城和新市镇为经济增长极,构建层次分明的城镇职能分工体系,充分展示各类城镇的优势和特色。

(三)以人为本,城乡一体

以缩小城市化地区和农村地区之间公共资源配置明显差距为目标,完善更新基础设施,逐步强化资源配置向重点镇村倾斜,实现城乡一体的基本公共服务均等化。同时,在公共服务设施供给中,体现地区文化、展现城市内涵,充分发挥公共服务设施建设质量和服务品质对地区吸引力的提升作用。整合空间资源要素,营造具有地域性、文化性、品质性的公共服务设施环境,因地制宜地提升公共服务设施配置水平。

三、规划建议

(一)城乡功能区划分

固本强基,协同发展。巩固重点支柱产业的领先地位,增强竞争优势,提升行业话语权,扩大国际国内市场影响力。推动产业集群配套发展。以资本为纽带整合产业资源和要素,进一步延伸和提升产业链, 壮大龙头企业, 形成“龙头+配套”型的产业链。以东北亚区域市场为重点,加大对汽车、机车、农产品等的出口激励政策。积极争取商务部的出口基地建设投资,增强优势主导产业的国际市场竞争力。

集群发展,分工协作。依照长春市现有产业集群,构建合作共赢、一体化发展的经济体,形成区域空间内部合理分工,形成产业专业化的功能组团。通过产业集群内企业的相互合作,改善企业创新的基础条件,提高企业创新能力和降低创新风险。鼓励企业走集群式发展道路,积极引导企业延伸产业链,带动一批配套项目,使长春市产业从单纯的空间聚集转向产业聚集。

园区优化,产城融合。促进产城融合发展,通过产业园区与城市的整合,实现园区内部空间紧凑化和土地利用高效化。产业园区内优先安排战略新兴产业、高新技术产业等先进制造类项目以及相关的生产性服务业项目。产业园区应根据自然禀赋、区位条件、产业基础的差异,扬长避短,明确发展定位,突出优势主导产业,避免同质化竞争,实现错位发展。引导园区形成“竞争-合作”的发展模式,强调“竞争+联动”,实现合作共赢。

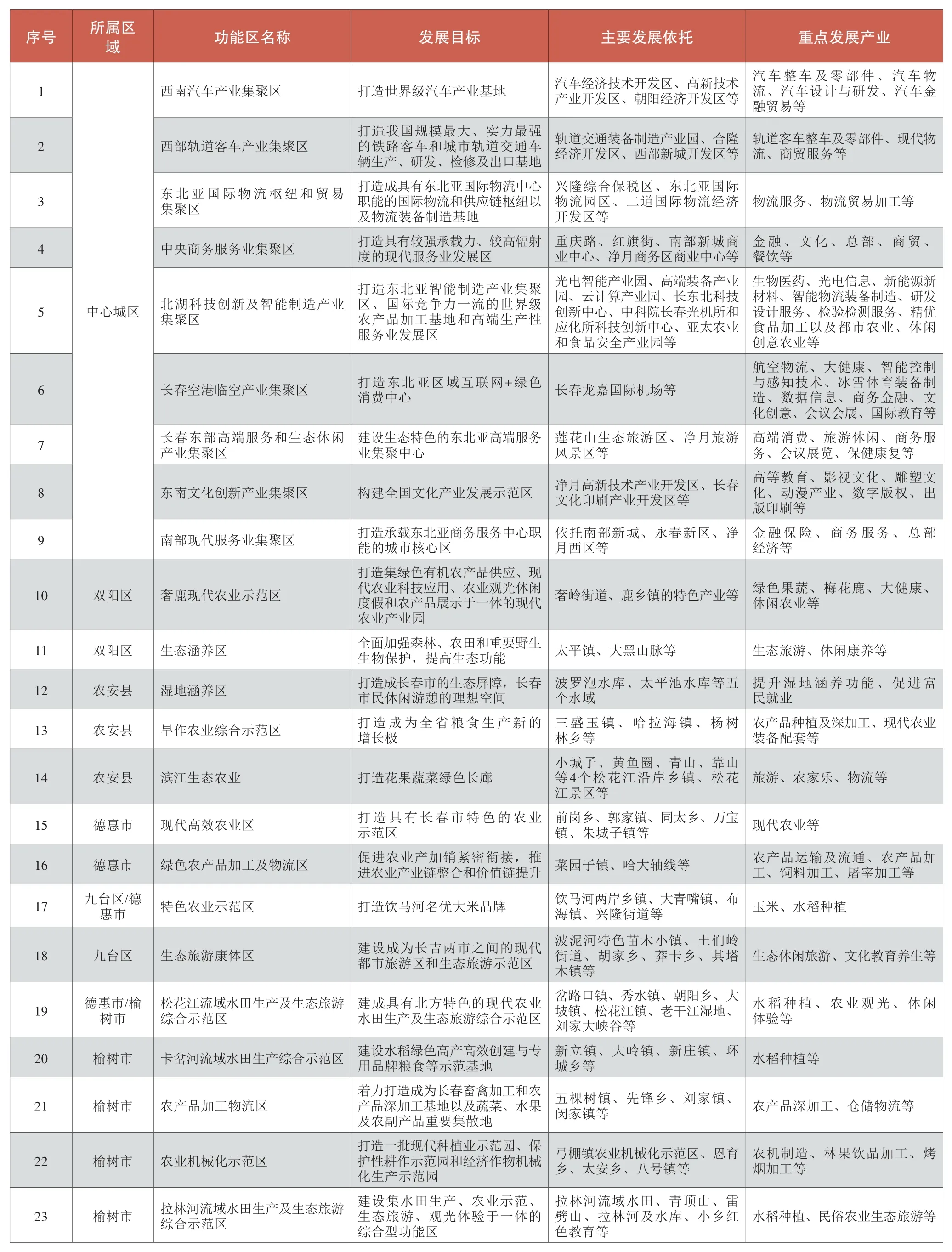

表1 长春市域23个功能区发展建议

集约节约,提高效率。对产业园区的管控,以长春市各级发改、工信部门为管控主体,制定各产业发展指导目录,重点确定不同产业园区的容积率、固定资产投资强度、土地产出率、土地税收产出率以及主导产业集聚度等管控指标。鼓励现状已建产业项目升级改造,淘汰落后产能,提高行业投入产出效率。有针对性地采取有效措施,重视创新,采取先进技术、设备等,加强对人才的吸收、培养。

(二)功能区布局及发展建议

基于长春市产业的发展策略,依据《长春市国民经济和社会发展第十三个五年规划》《长春市人民政府关于生产力布局优化调整的指导意见》《长春市率先实现农业现代化总体规划(2016-2020年)》等相关规划及文件,结合长春市域范围内城乡实地调研及获取的相关数据资料,综合考虑长春市域生态安全格局保护的要求,划定23个功能区块并有针对性地提出各自的发展建议(见表1) 。

通过城乡功能区的划定和发展建议的制定,促进长春市域范围内城乡产业协调一体化发展,努力实现功能协作、分工互补的产业发展格局,消除区域间发展不平衡的问题,助力东北亚区域性中心城市的建设。

(三)城乡等级职能划定

1.城乡等级

(1)城乡等级划定

遵循农村产业与城镇集中布局的原则,市域农村产业发展与城镇化应向重点镇集聚。加快培育增长极,提高首位城镇的集聚能力和中心城镇的质量。建议未来建立“市域中心城市-县域中心城市及新市镇-重点镇和一般镇-村庄(重点村和一般村)”的四级城镇等级结构。通过构建合理的城乡等级结构,促进长春市域范围内城乡高效、均衡发展。

(2)城乡等级规模优化建议

·重点建设市域中心城市,发挥其辐射带动功能

建议以中心城区为核心,统筹县区的发展和建设,涵盖周边乡镇,特别是半小时经济圈和一小时经济圈沿线乡镇。

·依照“一区一镇”原则,推动市县共建新市镇

参照新加坡和上海的成功经验,选取产业基础好、发展潜力大的乡镇作为新市镇,与县域中心城市互动联合,推进县域经济发展。县域中心城市是县区的增长极,对周围城镇的发展具有很强的辐射和带动作用。新市镇是衔接区域发展中心和基层小城镇的纽带,是次级区域发展中心。加快新市镇建设,能够推动地区经济的快速发展,促进城镇体系的合理构建。通过“一区一镇”的共建,促进县区内其他城镇的发展。

·全面加强重点镇的建设,建立合理的等级规模体系

长春市现有的重点镇规模普遍偏小、发展不足,辐射和带动能力弱,应通过规划,努力促进重点镇发展,从而更加有效地促进城乡区域协调发展。

·加快城镇化进程,推进一般镇建设

应进一步加快城镇化的进程,努力提高小城镇的规模。首先,应深化户籍管理制度和城镇管理体制的改革,促进农村剩余劳动力向二、三产业转移;其次,应引导乡镇企业向城镇集中,带动农村剩余劳动力向城镇转移;此外,不同城镇应根据各自的资源禀赋、区位等特点,进行差异化、特色化发展。

2.城乡职能

(1)城乡职能分工

受统计资料的限制,根据针对各乡镇的现场调研考察及实际经济活动情况,采用一般描述法和城市经济基础研究法分析长春市各乡镇的职能。依据各乡镇产业的性质与规模,将长春市域城乡职能类型划分为综合服务型、现代制造型、旅游休闲型、商贸物流型、生态田园型五种类型。通过构建合理的城乡职能分工,促进长春市域范围内城乡协同、错位发展。

(2)城乡职能优化建议

·优势制造业转型升级

未来应着力改善基础薄弱、服务业比重偏低的局面。优化县域经济产业结构,提升第三产业所占比重。由于长春县域城镇第二产业大部分为中心城区制造业配套产业,因此在二产方面应重点发展现代制造业。如烧锅镇、开安镇依托汽开区,发展汽车零部件配套产业。

·传统农业向现代农业转型

在长春市域产业发展不断转型升级的背景下,传统农业职能的城镇将会进一步弱化,所占比重进一步降低。如何保证传统农业职能城镇的持续发展非常重要。一方面,要增强一产、二产和三产的融合性,不断提升农业经济的质量;另一方面,未来一产应重点向现代农业方向发展,主要包括生态旅游休闲和现代化农业设施技术两个方面。

·传统商贸向贸易物流中心转型

目前,长春县域经济中第三产业主要是以商贸物流及相关服务业为主。为落实吉林省“向东和向南两翼并进”的战略部署,应利用哈大和珲乌发展轴线的交通优势,打通县域和乡镇层面对外开放合作的渠道。如达家沟镇和哈拉海镇均处于交通轴线上,未来应进一步完善其交通设施建设,加强物流和商贸职能。

·进一步加强旅游职能

重点开发具有优越旅游资源的传统农业城镇,促进其职能由传统农业型向旅游型转变,进一步发展旅游经济,将旅游产业作为主导产业。如土们岭街道(镇)和波泥河街道(镇),在总规中均为农业型城镇,应重点依托庙香山滑雪场、花卉苗木资源,发展生态旅游和民俗旅游业。

(四)公共服务设施配置标准

1.发展目标

全面履行政府社会管理和公共服务职能,统筹城乡经济及社会发展,更加重视科技、教育、文化、卫生、体育等社会事业发展,提高人民生活质量,满足人民群众物质、文化生活的需要,构建级配合理、功能完善、覆盖全市的城乡公共服务体系,助力长春市域范围内城乡均衡化发展。

2.配置原则

(1)因地制宜。客观认识城乡的差异性,重视各类城镇的特性,在城乡一体化目标的引导下,灵活处理公共服务设施的布局。

(2)地区均衡。缩小区域间公共服务设施的服务差异,建立统一的配置标准,重点完善教育、医疗等与居民生活最为密切的设施建设,满足服务半径和可达性要求,确保城乡公共服务设施服务范围覆盖全域,实现地区公平。

(3)效率优先。合理确定设施配置标准,分步实施。政府主导与市场力量参与相结合。明确部门职责,将规划转变为部门计划,变管理为服务,切实提高规划实施的可操作性。

3.设施配置

(1)中心城区公共服务设施配置。建立健全区域级社会公共服务设施,完善教育、文化、科技、体育、医疗、邮政等基础性重大社会公共服务设施体系建设,建成辐射全市乃至全省的区域性服务中心。

表2 镇级公共服务设施配置标准表

(2)外围县(市)公共服务设施配置。构建完善、辐射县(市)域的社会公共服务设施体系。建设县(市)级文化中心;结合重点项目建立1至2处群众体育运动场馆和训练中心;配置二级甲等医院,有条件的城市建设妇幼保健医院和其他专科医院;发展普通高中、各级各类职业学校,改善义务教育办学条件,切实推进素质教育。

(3)镇级公共服务设施配置标准。新市镇建立辐射周边乡镇乃至县域的农业科技、文化活动、医疗保健、教育等公共服务设施;重点镇建立辐射周边乡镇的公共服务设施体系;一般镇建立满足自身需求的公共服务设施体系。

新市镇、重点镇和一般镇应完善镇级公共服务设施配置。配置必要的中小学设施,积极稳妥地撤并办学条件差和生源严重不足的学校;建设标准化卫生院(室),一个镇一所标准化卫生院(室);完善乡镇文化站和图书室建设,建议新市镇和重点镇文化站有独立的办公和活动场所以及室外健身广场和公共田径场;积极探索敬老院、福利院和老年公寓“三位一体”的养老服务模式。

(4)村级公共服务设施配置标准。整合分散的农村教育资源,打破行政区划界限,优化乡村初中、小学空间布局,提高教育质量;建设规范化的村卫生室,基本实现一村屯一个规范化卫生室,为农民提供基本医疗卫生服务;加快村文化室建设,设置体育活动场所和户外健身场地;重点村原则上建设1座社会福利院,一般村应保证一所养老服务站,基本满足农村老龄人口集中供养的需求。