2018年IFLA竞赛一等奖作品:干旱与半干旱地区的瞬时集中雨洪调控策略

2019-10-29王宏达

王宏达

周 超

李 爽

赵可极

王亚迪

冯 潇*

1 2018年第55届国际风景园林师联合会(IFLA)国际大学生风景园林竞赛主题解析

2018年第55届IFLA国际大学生风景园林竞赛的主题是“弹性景观”,题目描述了2类当代问题:1)自然灾害和极端天气事件对人居环境造成的破坏;2)城市化进程对自然或社会带来的负面影响。竞赛鼓励学生探讨如何来演绎“弹性景观”这一主题,从预防性、预见性、缓解性和适应性设计等方面入手,通过风景园林的方式对以上问题进行缓解或修复[1]。

我们对竞赛主题弹性景观进行了如下的理解与演绎:首先,弹性是基于变化而产生的,具有弹性的景观应能够对自然层面和社会层面的变化与变革进行适应和利用,并以此来缓解或解决区域中自然或社会的冲突矛盾;其次,具有弹性的风景园林的功能应该能够跨越一定的时间尺度,不仅在项目完成后的短时间内发挥作用,还应自发形成良性生长的系统,对日后产生持久的效益;最后,风景园林师的操作对象是空间物质形态,弹性的景观应通过空间物质形态的改变,来触发社会经济政策及其他衍生要素的变化。

2 问题与选址

水灾害问题是长久以来各类环境学科所关注的重点,目前学者对其的研究大多集中于水资源丰富的河湖海岛等区域所发生的暴雨、洪涝、泥石流及海啸等灾害。一个容易被人们忽略的情况是,在干旱与半干旱地区同样面临着洪涝的问题,并且这种问题带来的结果更加严峻与复杂。

通过世界洪涝灾害多发地分布和世界干旱区域分布叠加可以发现干旱和半干旱地区也会发生洪涝灾害这一事实,这样的区域包括中国北部、伊朗、埃及、阿根廷、南非、墨西哥、美国西部和澳大利亚南部等地(图1)。我们发现在这些区域中干旱问题与雨洪问题常有着密切的关联。客观因素层面,干旱与半干旱地区难以存贮水资源的地质特征和不稳定的气象特征,导致当地在汛期所遭受的短时间高流量雨洪灾害更加严重,同时在非汛期的缺水状况也异常严重[2]; 主观因素层面,干旱与半干旱地区的人们对洪水风险认知较低,城市规划人员对于可能发生的严重洪涝灾害缺乏足够的关注和应对处理措施。对这样的问题进行协调,与我们理解的弹性主题不谋而合。因此,我们认为有必要对干旱和半干旱地区的瞬时集中雨洪问题与长期干旱问题进行探讨,探索雨洪与干旱之间的弹性调控策略,并通过符合当地规划实践的方法来落实。

本次项目的选址为中国山西省大同市。笔者在之前曾参与过大同市古长城文化遗产廊道课题,大同市璀璨的历史文化使我们深感陶醉,但同时当地由极端气候带来的严峻问题也让我们印象深刻:数据显示,自1999—2017年以来,大同市夏季日均最高气温整体呈上升趋势,且年降水总量下降,极端干旱气候愈加严重[3];农业和畜牧业作为大同乡镇地区的重要产业,其经济占有量呈逐年萎缩状态,而工业和旅游业进展不大;与此同时,人口的老龄化占比逐年增加,具有劳动能力的青壮年愈加流失[4]。这样的数据背后显示着极端气候与当地生态、业态、人口和文保的密切关联及令人担忧的前景:1)气候恶化、干旱导致土壤退化,雨水灾害进一步加重了水土流失的情况,致使当地植被缺失、环境恶化,干旱加剧,如若不采取治理措施将导致大同境内生态严重恶化[5];2)不加治理的雨水径流对长城遗迹造成严重破坏,干旱的环境导致长城被风蚀,若不对长城进行保护,其遗迹将难以维存,相关旅游业更无从开发[6];3)在干旱的气候下农作物生长受限,且对于仅有的少量降雨资源没有加以利用,若不加调整,最终将使耕地和草场荒废,导致业态更加萎缩[7];4)由于环境恶化和农作物减产,以农耕为主要生产方式的村镇居民纷纷离开家乡到外地工作,村内留守大量老人和儿童,年轻劳动力的减少使家园难以发展[8](图2)。可以看出,极端天气导致的系列问题在当地已经互相关联形成恶性循环。

图1 世界干旱区域分布与洪涝灾害多发地分布叠加

图2 生态文保业态人口的忧患前景

3 场地分析

选择了大同市阳高县守口堡区域进行具体规划设计。守口堡是古时蒙汉边界的山口水路要塞镇关口堡,所处区域为山西长城典型的山前区段,其空间格局、气候环境、业态民生均具有典型意义[9](图3)。

3.1 空间格局

场地空间结构由山系、坡地、河道组成。在山系天际线之前存有随山奔走的土夯明长城遗址,与山系开口交汇形成守口堡;河道与山系之间的坡地以农耕经济用地为主,荒地和冲沟穿插遍布其中;毗邻河道和城墙之下的区域则分布有大小不一的聚落,并沿沟谷与平原的方向蔓延生长(图4)。

3.2 降水时间分布

基于大同市气象数据,对2015—2017年当地降水情况进行统计,可知场地降水的季节性分布相当显著,降水大多集中于7和8月,此2个月份的降水量约占到全年降水总量的60%,整个夏季的降水量远超过当地地质条件与基础设施所能承载的程度,尤以2015年为甚;夏季以外的全年大多数时间里,场地降雨量明显不足,居民的生产和生活用水难以得到保障,当地的生物多样性和地质地貌特征也因缺水受到侵害,致使夏季的超量降水会造成更为严重的后果[3](图5)。

3.3 径流分析

通过无人机低空遥感获取高精度场地高程信息模型,载入Grasshopper作为计算基础,使用Landsat卫星遥感产品数据为场地赋予地表信息,并载入大同市阳高县气象数据,对场地的径流进行粗略模拟计算。计算显示,在1—3、11和12月的极端干旱与干旱情况下,场地中仅有河道本身可以维持微弱的水系;在4—6、9和10月的正常情况下,少量径流可汇集到河道之中,但其脱节于农耕生产水网和聚落用水基础设施,且对现有遗址、冲沟和荒地进行冲刷;在7和8月的洪涝情况下,大量径流汇涌至河道,若干条径流主干已将长城遗址冲出缺口,并继续冲击着遗址和土壤瘠薄地带,超量的径流在河道附近汇集形成水涝,对聚落的安全和农耕经济用地的生产造成严重威胁(图6)。

图3 场地区位

图4 地形与空间格局

图5 降水时间分布

3.4 旱涝模式

对场地中发生的旱涝灾害进行总结,可将其分为极端干旱、雨水洪涝、局部暴雨3类情况。极端干旱表现为一年大多数时节里全域干旱少雨,导致土质受损、农田减产、生态退化,为雨洪的破坏埋下伏笔;雨水洪涝表现为夏季大面积降雨并殃及农田与村镇,导致水土流失、长城侵蚀、作物损毁,聚落受到安全威胁;局部暴雨表现为同一时间山区下暴雨、平原区干旱,导致山地水土流失现象愈加严重,平原处农田聚落的干旱得不到缓解,宝贵的雨水没有产生正面效益,反而加剧了灾害(图7)。

4 策略与规划

对近年来IFLA竞赛作品进行总结分析,将其中涉及的雨洪灾害调控策略大体分为以下4类。1)设置人工构筑触发自然过程改变:例如使用多段弧形坝引导洪水流向从而影响泥沙沉积过程和蓄水过程;通过计算威胁因子设置适应性墙体来干预引导自然滑坡过程;通过大坝的介入对潮汐和洪水进行调控。2)通过功能系统对雨洪进行适应:例如使用水渠快速响应系统在排水同时存储雨水用以旱期使用;运用2种特殊地形的组合来适应干旱和洪水;使用灌溉条带实现旱季供水、雨季排洪;使用一系列漂浮技术设施使当地居住、生产、游憩与洪水和谐共处;通过一系列人工湿地单元将过剩雨洪收集净化并导向地下含水层以备旱季使用。3)常涝两态的循环利用:例如通过对不同等级洪水的区别处理使岸区在引导缓冲洪水的同时得到弹性利用;通过4类系统的周期轮作将洪水作为生态过程和人类活动的轮回动力。4)基于竖向关系的径流处理系统:例如在矿坑坡面设置集水面、挡墙、渗水管和生态冲沟等系列设施来调控径流;使用滞留池、生物洼地等水体单元组合成的雨洪控制体系对重力自流的溪水进行收集、过滤和回收;将坡面改造成为梯田湿地来防止山洪并减轻水土流失[10]。

4.1 整体策略

基于以上分析总结,本次方案设置了一套适应降雨变化的弹性治水系统来协调旱涝。这套系统使用低技的方式,通过对空间形态的操作导入自然过程[11],缓解雨洪和干旱的问题,同时将降雨过程与径流体系导入区域的生产、生活和生态,改善当地的农耕业与畜牧业状况,优化聚落的生活用水条件,恢复当地生态状况与地貌特征,保护古迹遗址不受侵蚀,并产生良性循环以维持长远正面效益(图8)。

这套弹性治水系统以一组径流体系作为空间基础,并以一组弹性技术设施作为适应性机制。

4.2 径流体系

图6 径流分析

图7 旱涝模式

径流体系是一组基于现状径流情况优化改造而成的径流点网,具有严谨的上下游关系,并与当地的生产、生活、生态结合紧密(图9)。体系由以下三部分功能组成。

4.2.1 引导

在径流形成伊始的山系区域,首要考虑的是减少雨水冲刷造成的山地水土流失,并使径流规避长城。通过弹性地形设施将径流疏导进入现状植被状况较好的冲沟内以减缓流速,并将这些冲沟作为专用水道,把径流收归于长城上现存的若干开口,防止其对遗迹进一步冲刷。

径流通过长城之后继续延现状较好的冲沟中流动,将这些冲沟改造形成净化通道,通过植物根系的吸附作用、微生物的反硝化作用、跌层的曝气作用,使雨水从上游流至下游的过程中被愈加净化,作为径流体系的基础水系[12];在水系最上游将其部分引流进入规划的田埂水道之中直接用作生产用水,形成生产水网,其余径流将继续流向下游,直至进入其他支流或最终汇入河道。

从基础水系的上游分流一部分进入瘠薄区域,通过台层的滞留和植被的配合形成生态水网。生态水网同基础水系为串联关系,且作为基础水系上游的尽端支流而存在,因此经过富营养化的生态用水不至回流污染基础水网,保证了有限水资源的安全。

从基础水系的下游分流一部分进入聚落区域,与现状基础设施结合作为生活水网。生活水网位于基础水系的下游尽端,使雨水在净化水道中得以充分净化,为进入人工净化设施做好准备,同时保证生活水网与生态水网为并联平行关系,2类用水互不干扰。

4.2.2 储蓄

在长城以北的山地,首先需结合径流路径设置弹性集水地形,用以在径流量超过临界值时存储雨水,减轻中下游蓄水压力。

在中游坡地处的基础水系上设置一级存水点,为生产用水和下游用水提供原生水源,其高程可保证对下游的重力输送,也使其能根据上游的弹性集水地形对径流不同的处理情况产生弹性联动作用,以适应不同降雨量的存储,保证旱季有水,雨季不涝。

在下游的生态水系和生活水系上设置二级存水点,为生态和生活用水提供次生水源。

4.2.3 利用

水网和存水点收集的雨水可做以下使用:1)生产用水,将基础水系分流进入规划田埂水道和蓄水池用作农耕畜牧用水;2)生态用水,将基础水系分流至瘠薄地上游,通过设置台层创造滞留雨水的湿生环境,并使用水网将湿生滞水区的富营养化水体引入瘠薄地内,涵养水文循环的同时增补土壤有机质,恢复区域生态物质基础;3)生活用水,在紧邻聚落上游的基础水系上设置蓄水与人工净化装置,并通过现有基础设施将其引入聚落中形成生活水网。

4.3 古长城的保护

守口堡区域现存长城为黄土夯筑明长城,墩台城墙遗迹断续破损。查阅大同市长城学会提供的历史资料并进行现状调查与聚落走访,得知水蚀、风蚀和人为损毁为当地长城受损的主要原因,尤以水蚀为最。因此,确定了以下2种低干扰策略对长城进行保护:1)规避径流侵蚀,即上文提及的对径流进行减速及引导,使径流收归于特定水道并从现存开口通过长城;2)强化长城本体,使用自愈混凝土愈合原理对长城本体进行微修复,填补疏松的缝隙和疮孔,强化土墙质地,提升抗冲刷能力,在保护长城的同时维持遗迹原有风貌。

5 弹性技术设施——从单体到系统

方案在架设完成的径流体系之上添加弹性技术设施,通过个体单元对不同降雨量的弹性适应利用来触发区域径流的弹性,从而进一步赋予整个治水系统对场地生产、生活、生态的弹性效应(图10)。

5.1 自触发的蓄水开关——弹性集水地形设施的个体弹性机制

弹性集水地形位于长城以北径流最上游的路径上。弹性集水地形设施原型由一处凸起、一处凹陷蓄水区、一圈半围合挡墙组成。

图9 径流体系

图10 弹性技术设施

弹性集水地形设施的个体弹性机制如下:1)在小雨时,径流流速及水位不足以漫过凸起地形与挡墙形成的蓄水区入口,径流因此会减速后沿挡墙外侧的水道流向下游;2)在暴雨时,径流量超过特定临界值后,径流即会因较高的流速和水位得以漫过蓄水区入口,进入凹陷地形中被储存起来;3)在雨后,存入凹陷蓄水区的水作为渗透塘并创造小型湿生环境,改善生物多样性同时涵养水土。

5.2 自调节的旱涝系统——区域径流设施的整体弹性机制

上游成组的弹性集水地形设施与中游一级存水点共同形成区域的整体弹性机制:1)在缺水的旱季,少量的雨水径流无法进入上游弹性集水地形,而流向低处进入中游一级存水点,作为旱季宝贵的水资源为下游使用;2)在暴雨时节,上游径流达到临界值即可进入弹性集水地形内部,从而缓解中游存水点的蓄水压力,保护中下游免受洪涝灾害。径流量临界值的设定与中游存水点的承载能力须密切相关,原则上中游存水点在当前雨量将面临满载的情况下,上游弹性集水地形才接受径流的存储;3)在雨后,中游存水点滞留的雨水被长期存储,以备旱季时下游的生产生活生态使用,余量的雨水被截获在上游存水地形中,用以涵养旱季山地区域的生境(图11)。

5.3 自愈合的生长胶剂——古长城的低干扰微修复弹性机制

代尔夫特理工大学的微生物学家Hendrik Jonkers和混凝土技术专家Erik Schlangen在2010年开始对自愈混凝土进行研究与实验,这种混凝土的自愈剂是一种遇水即可激活并产生石灰石的杆菌,石灰石可将混凝土的裂缝填补修复[13]。本次方案将该机制引入古长城遗址的保护中,旨在保护长城的同时维持遗址原有风貌。为避免将杆菌和石灰石带向下游,方案将杆菌通过小型装置存储于长城地下,并使用U形管将其同最近的弹性集水地形进行联系。每当大雨导致弹性集水地形中滞留雨水时,连通器效应即可触发杆菌的激活,并通过毛细现象由内到外强化长城遗址。通过这样的方式,长城保护机制与整套弹性治水系统融为一体,原本冲刷遗迹的径流由此作为了保护长城的激活剂。

6 展望与结语

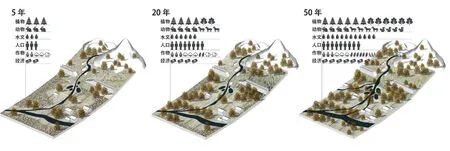

实现极端天气问题的解决和当地发展的良性循环是一个从人工干预到自然演化的漫长过程,期望在实施规划的5年后,弹性治水设施的建立使当地农田和聚落面临洪涝灾害时可进行一定的适应,旱季用水紧俏的状态开始缓解,水土流失不再加剧,现有植物群落退化减缓,人工建植的次生生境初步形成。20年后,水环境的改善使当地农耕生产土地得到优化,种植业与畜牧业由此得以发展,外流人口开始回归;同时植被群落与生物多样性开始回升。50年后,水文循环的优化使当地地质条件与气候特征趋向稳定,水土流失与雨洪灾害不再频发,次生植被向原生植被的演化使地质与水文更加优化,由此区域的发展进入良性循环,使聚落有序生长,产业经济焕发,自然过程与人类活动交融互助(图12)。

干旱与半干旱区域的瞬时雨洪调控涉及复杂的区域地表状况、水文条件和生态过程,通过本次学生竞赛提出了一种尝试性的调控设想,但设计深度只能作为概念方案,其中的弹性技术设施也仅通过实际模型进行了粗略的物理实验,未来还需基于严谨科学的数据支撑、水文模拟计算与生态评价来进行更为深入的探讨。

图11 从个体到系统的弹性

图12 展望