基于生态智慧的西南山地传统村落保护研究

2019-10-29辛儒鸿

辛儒鸿

曾 坚*

黄友慧

面对城乡统筹及可持续发展过程中的一系列棘手问题,从20世纪70年代美国职业教育界的第一场激烈讨论至今,国际上已有众多学者不断发声探讨学科分类细化的“解构性”和“聚焦性”能否有效应对实际问题的“整体性”和“复杂性”,并积极发掘生态智慧对解决当前生态环境问题的重要价值[1-3]。2016年7月在上海召开的“生态智慧与城乡生态实践同济论坛”正式提出《生态智慧与生态实践之同济宣言》,倡导通过生态智慧的方法来弥补科学知识的不足,以有效推动韧性城乡人居环境建设等实践活动[4-5]。

生态智慧产生于对生态的理解和洞察,它隐含着尊重地方性文化和包容多元文化传统客观性与合理性的哲学核心[6-8]。生态智慧的终极目标不仅是进行科学的描述、阐释和预测,而且要提供指导行动的规范、准则和正确的价值观,其本质是一种人类的生存智慧[9-11]。这与中国传统文化中道法自然、天人合一的智慧核心相一致,也与土著居民所提倡的共享哲理:“尊重所有的生命形式和土地”相吻合[12]。

自古以来,山地传统村落无论是聚居环境的选择、空间品质的打造,还是工程技术的应用等,都蕴含着天人和谐、山地合和的地方性生活经验和生态营建智慧,这种智慧至今仍值得传承和遵从[13]。都市化对山地传统村落的人居环境系统产生了深远影响,人们试图通过技术变革和材料创新来改善人居体验,但却给人与自然的和谐关系带来了巨大挑战,生态破坏、特色缺失、文化断层等问题日益凸显[14-16]。

图1 生态智慧认知核心

因此,简单套用常规规划设计理论和新兴技术已难以契合山地传统村落的地方性发展规律和实际需求,这就要求我们必须转变思维,运用生态智慧的研究范式探究因地制宜的策略方法。当前,关于西南地区山地传统村落保护方面的研究主要集中在建筑风貌保护、地域景观营造以及文化遗产评估等方面,能够整合人类中心和生态中心二元论,以生态智慧为切入点系统挖掘传统村落内在潜力的研究还相对较少。本文基于生态智慧理念,重新探究西南山地传统村落保护的智慧策略与方法,以丰富和深化山地地区的景观多样性和生态适应性研究。

1 生态智慧解析

1.1 生态智慧的定义

生态哲学家阿伦·奈斯阿伦·奈斯(Arne Naess)于20世纪70年代首次提出生态智慧(Ecological Wisdom)的概念,他将伦理学与哲学思想引入生态学领域,并提出生态平等、生态自我与生态共生的深层生态学(Deep Ecology)理论框架体系,本文研究的生态智慧则是深层生态哲学中最重要的理论基础之一[17]。奈斯为后来生态智慧的研究抛出了一个深刻命题与思维指向:首先,生态智慧是从整个生态系统的角度出发来探讨人与自然之间的价值导向问题;其次,生态智慧意图通过最低程度的人工介入寻求人居环境与生态系统的最优平衡方案,从而获得最大的生态效益;第三,生态智慧强调生物多样性、文化多样性、行为多样性以及风格多样性。

1.2 生态智慧的内涵诠释

生态智慧是从时间和空间双重维度来追求“人类世”地球所有生物友好共生的长远权益[18-19]。生态智慧包含生态理论智慧(Ecosophy)和生态实践智慧(Ecophronesis)2个层面的含义。

生态理论智慧指广泛意义上能使人类更加适应环境的理念集合,是广义生态学的思想智慧。它来源于生态实践并服务于生态实践[20-21]。

生态实践智慧是一个寻求突破生态设计阻力途径的过程,是基于大量生态理论智慧、容错及灵感的渐进式过程,其直接目的是为了人类自身的生存和发展,营造安全、稳定、和谐、美好的社会生态环境。同时,生态实践智慧也是在利益相关者以及不同方法之间寻求平衡,进而高效从事生态实践、促进人与自然共生互惠的一种能力,它体现在生态知识、生态理论、生态技术与生态实践过程的结合与应用等方面[19]。

生态智慧引领下的理论与实践,是为了解决当前人居环境复杂问题,结合地域的场所特征,选择科学的技术方法,协调相关利益诉求,并将其转化为可操作的技巧和能力[22]。其核心本质是基于对社会-经济-文化-环境系统的认知,进行合理分析、感知与判断,进而实现人与环境的和谐共生(图1)。

2 西南山地传统村落的生态智慧及保护困境

2.1 西南山地传统村落的生态智慧核心

1)遵循自然的形制格局。

西南山地传统村落自古以来的建设开发活动就十分注重与自然环境的协调共生。归纳其典型形制格局,主要以滨水型、山谷型、山顶型、山腰型和山脚型5种类型存在。它们共同构成了背山面水、藏风聚气、依山就势的系统格局,反映了“裁成天地之道,辅相天地之宜”的中国古代生态智慧(图2)。

这种遵循自然环境的形制格局在选址建设之初就充分考虑了适建、限建和禁建原则,合理避让地质活跃区,严格控制人工扩张限度,减少工程填挖和环境干扰,注重选址安全。诸多留存至今的传统村落都抵御并适应了山体滑坡、泥石流、塌方等极端地质灾害侵袭,均得益于先民避灾、适灾的生态智慧。

水资源是与西南山地传统村落关系最为紧密的要素之一。中国传统环境理论认为:“吉地不可无水”“风水之法,得水为上”。因此,先民在择居布局之时首选两河交汇处的“讷”位或河流曲面内侧的“澳”位作为基址,借助水流冲击的惯性让河床弯曲部分的淤泥不断积聚,使宅基面积不断扩大,且难以受到水位冲击。同时,利用汇水线将山体来水顺应地势地引导至坑塘水系进行储备,干旱时再引水入地,满足农田浇灌需求。村落内部通过街巷空间两侧的排水沟渠形成密集完善的行洪网络,有效防止强降雨时期水流对村落的冲击。这种因势利导、增蓄减排的途径,是值得当代规划设计师学习的治水防洪和理水排涝的生态智慧。

2)功能复合的空间形态。

图2 西南山地传统村落形制格局特征

村落的总体结构是人们所共有的一种意识、一种观念和一种文化现象[23]。西南山地传统乡村聚落总体结构的核心元素包括院落空间、街巷空间和广场空间,功能复合的空间形态集中反映了山地乡村居民多层次、多用途的生活智慧。

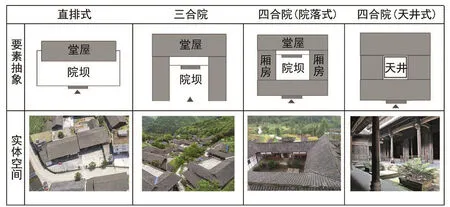

院落空间的基本单元是直排式民居形成的“间”空间,在“间”空间基础上递增形成三合院、四合院等“合院”空间,进而组成“街坊”空间,最终形成“聚落”空间,这种化整为零、并接生长的空间序列充分考虑了村落的扩张增量,预留了村落的未来发展空间。同时,利用开敞的厅、堂、廊、院落、天井等建筑布局形式,满足通风、采光、调节室内环境等基本要求,充分体现出主动适应环境的营造智慧(图3)。

街巷空间形式多变、主次分明、空间丰富、功能复合。普遍以一字型、树枝型和网络型骨架组织串联生活单元,形成纵横交错、连通性强、可达性高的街巷空间。利用“过街楼”形成建筑跨越、街巷下穿的复合交通;通过“爬山街”解决街巷垂直等高线时的交通难题;运用“半边街”形式在道路单侧布置建筑,维持陡峭地形上的空间连续;通过“蛇形街”组织平行于等高线的建筑空间,将街巷与沿街铺面融为一体。这一系列街巷空间紧密贴合地形地貌,空间尺度内聚紧凑,空间界面丰富活跃,集中反映了尊重自然的生态智慧(图4)。

广场空间一般由巷道扩张、街道交汇或宗祠会馆等公共建筑空间扩展而成,空间之间没有清晰明确的界限和形式,从而构成了一种包容、多义、功能复合的公共空间和邻里单元,成为西南山地乡村居民的意向公共活动中心。这正是当今城乡发展所追求的目标之一。

3)物尽其用的营造法则。

西南山地地区可用耕地紧张,传统村落在营建过程中很少占用基本农田等生态资源,因地制宜,紧凑布局,产生了“借天不借地,天平地不平”的朴素经验,开拓地上空间,减少地形改造。综合运用台、挑、吊、架、分、错、坡、爬、靠、跨、跌、梭、拖、转、退、让、钻、联等营造手法,创造出“吊脚楼”这一经典山地建筑类型[24]。

图3 西南山地传统村落院落空间形态

图4 西南山地传统村落街巷空间形态

营造材料均源于本土,经济实用。建筑基座、柱础均选用天然条石或块石,稳固基座并能防止潮湿气候对建筑的腐蚀。墙体主要采用木板壁嵌接、穿斗木架、竹编夹泥、干石垒砌及版筑夯土等类型,墙体内部主要以泥土、秸秆、矿渣为原料,具有较好的抗剪、抗压、导热、透气和保温等效果,营造“冬暖夏凉”的室内气候环境。屋顶用“冷摊瓦”的方式铺设小青瓦,生态环保,施工简单。这种低成本、集约化、原生态的营造法则,减少了对自然资源的索取和浪费,反映了对自然资源物尽其用的生态智慧。

2.2 西南山地传统村落的当代保护困境

随着全球化风格的蔓延与现代技术手段的泛滥,西南山地传统村落的当代发展面临前所未有的冲击和困境[25]。孤立的要素识别、片面的价值评估、单一的保护措施等既有思维在传统村落保护过程中普遍存在。

1)无序开发,生态破碎。规模化建设和无序化开发,导致支持其生态安全保障的各类生态涵养空间不断恶化,生态基质被镂空,生态廊道被隔断,生态斑块被取缔,生物多样性及生态系统服务严重衰减。

2)土地粗放,产业单一。地形地貌等客观条件决定其三产活动不能实现较高的机械化水平,再加上生产配套设施的落后,导致耕作粗放、产业单一、特色缺失、经济活力不足,不能有效发挥在消费时代背景下的综合效益。

3)文化趋同,特色遗失。简单套用城市体系的规划设计理念和手法,造成本土景观风貌和空间形态破坏严重,可识别性不断削弱。诸多具有地域特色的非物质文化要素快速遗失,加剧了文化趋同和断层[26]。

3 基于生态智慧的西南山地传统村落保护策略

打破固有思维,基于西南山地传统村落生态智慧精华,针对其当代发展困境,系统探索集生态性、科学性、文化性和艺术性于一体的传统村落保护策略,实现其绿色、循环、低碳和永续发展。

3.1 消减胁迫因子,提升生态韧性

传统村落的保护与传承必须以相对稳定的生态安全格局作为保障和前提,其中,绿地和水系是生态系统规划的核心内容。运用生态智慧的理论范式,首先要进行适度的人为干预,消减高温、雨洪、内涝、大气污染等胁迫因子,通过补植本土树种增加绿量,丰富植物群落层次;优化生物群落结构,丰富生物多样性;减少水土流失,增强生态涵养能力,最终达到提升生态系统服务功能的目的。其次,运用ArcGIS、AEZ、ARC/INFO等软件进行土地适应性评价,最终获取最理想的生态途径,进而将生态斑块、生态廊道、生态基质穿插渗透到传统村落中,运用廊道的生境功能、连接功能、传输功能和过滤功能,处理好廊道宽度和边缘效应之间的关系,打造智慧型传统村落(图5)。再次,注重传统村落空间与斑块绿地的有机融合,从而营造良好的宜居环境。智慧性、生态性、韧性、复原性和诗意性是水环境生态的五大维度。保护水环境的智慧性,为传统村落提供理水、蓄水、排水的智慧手段;保护水环境的生态性,为传统村落提供保障与涵养能力;保护水环境的韧性,为传统村落提供弹性、张力与兼容的能力;保护水环境的诗意性,为传统村落提供美学、喻象和殊相的能力。

3.2 精明管理土地,优化产业结构

传统村落生命力的根本源泉在于农田和产业。农田是西南山地传统村落居民满足生存条件的根本保障,也是居民开展生产活动的重要载体,更是西南山地乡村生态环境的主要组成部分。对于生产性用地非常紧缺的西南山地地区,精明管理土地、处理好人地平衡关系、优化产业结构是生态智慧关注的核心问题。首先,要鼓励集中耕作模式,发展田园综合体和农业产业化,从根本上改变西南山地传统农田分散式布局和小农经济的发展模式,有效解决山地传统村落土地资源紧缺、土地利用粗放、耕地面积锐减等突出问题。其次,要引入产业链、价值链等现代产业组织方式,丰富产业结构和生产类型,通过林果、花卉、蔬菜种植等优势主导产业,带动发展第六产业,以整合互动三产,拉动内需引擎,基于大数据智慧平台,从生产到销售再到服务一体化,从根本上解决西南山地传统村落劳动力剩余、产业类型单一等问题。

3.3 传承空间要素,更新场所环境

海德格尔认为,诗意栖居的规划理想是对人类生存本源的追寻和渴望,其核心目标在于人的全面自由,它同样蕴含着生态智慧的本质和内涵。西南山地传统村落不仅孕育了独特的生活空间,同时还孕育了独特的文化生活意向,因此,传统村落保护的生活性智慧主要体现在空间要素传承和场所环境更新2个方面。首先,要注重对西南山地传统村落空间肌理的提取、解构和重组,进而重新梳理并组合空间脉络,唤起空间记忆和活力。同时,要注重传统村落生活空间界面上的多样性与整体性,以及风貌上的历史性与时代性之间的协调统一(图6)。

图5 廊道宽度和边缘效应

图6 西南山地传统村落空间界面转化

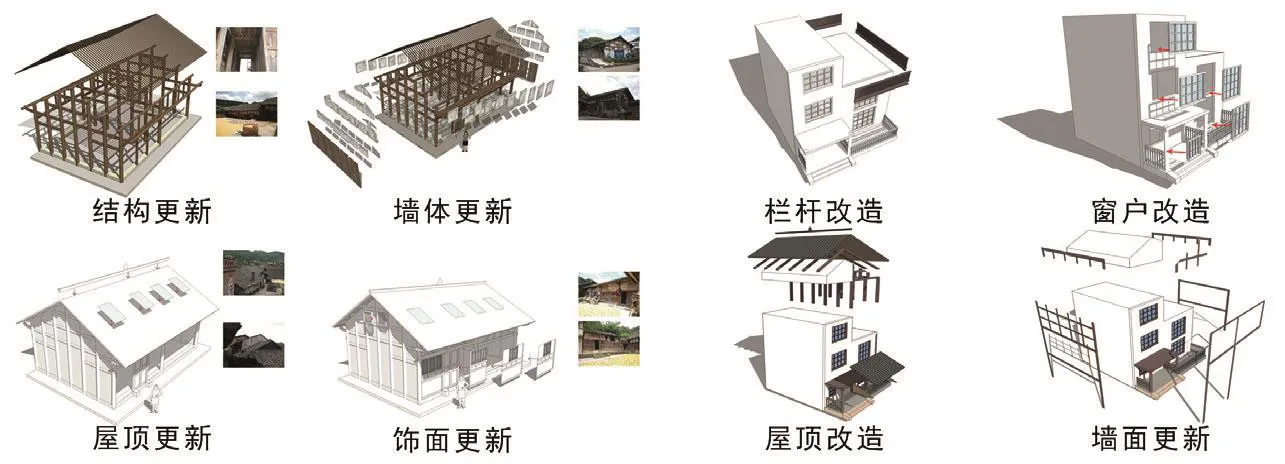

图7 西南山地传统村落建筑更新过程

其次,对传统村落的街巷、广场、庭院等场所环境进行合理打造,注重形式与功能相协调,规模与体量相一致。要注重对旧建筑的有机更新,拆除无法恢复且价值不高的破旧建筑,腾挪有利场所,收集并整合保护价值较高却被破坏遗忘的文化碎片和记忆碎片,留住乡愁记忆,打造露天博物馆(图7)。

3.4 关注人文感知,回归设计本原

在特定地域条件下,人文景观是该地域社会、经济、文化和艺术的共同产物,带有其形成时期的历史背景、文化表征和生活记忆的深刻烙印,这些本原状态下的烙印往往会引发人们对本土文化的认同和感知。生态智慧理念下的西南山地传统村落保护策略,强调关注人文感知,回归设计本原的重要价值。首先,提取典型人文景观元素是探索与构建本原场域精神的必要前提和途径,小到一片窗花、一棵古树,大到一座古桥、一幢古建都蕴含着西南山地传统村落厚重的人文感知。其次,人文景观的保护利用要突出动态性和时代性,针对过于复杂烦琐的文化要素,要运用现代景观语汇进行概括提炼,使其既具备现代景观的“形”,又不失传统景观的“神”。同时,要注重人文景观的整体性和系统性,不仅关注单个文化元素,更要关注各个元素之间的内在联系,并在此基础上进行景观重塑,以保证文化景观的原真性(图8)。

图8 西南山地传统村落人文景观保护过程

4 结语

生态智慧的提出旨在探索推动韧性城乡人居环境建设等的有效方法,它蕴含着尊重和包容地方文化与多元文化的生态哲学。首先,生态智慧是从整个生态系统的角度出发来探讨人与自然之间的价值导向问题;其次,生态智慧通过最低程度的人工介入寻求人居环境与生态系统相融合的最优方案;再次,生态智慧强调生物多样性、文化多样性、行为多样性及风格多样性。西南山地传统村落作为我国少有的古代规划与营建知识体系的鲜活载体和典范工程,无论从聚居环境的选择、空间品质的打造,还是工程技术的应用等方面,都蕴含着天人和谐、山地合和的地方性生活经验和营建智慧。生态智慧引领下的西南山地传统村落保护研究,其核心是基于对西南山地传统村落社会-经济-文化-环境系统的认知进行合理地分析、感知与判断,进而实现传统村落人与环境的和谐共生。这对当代中国城乡建设及乡村振兴实施都具有重要的启示和借鉴意义。

1)认知重要价值,创新研究思路。乡村是与城镇共同构成人类活动的重要载体,也是我国社会经济发展的重要环节,西南山地传统村落作为我国乡村体系的重要分支,具有重要的保护研究价值。基于生态智慧理念的传统村落保护,注重生态知识、生态理论、生态技术与生态实践过程的结合与应用,为传统村落发展提供了新的思路。

2)建立文化自觉,激发文化自信。西南山地传统村落的生态实践智慧,映射的是中国传统村落体系所具备的文化潜力,这种潜力具有超前性和预见性。如“低碳、低冲击、低干预、低成本、被动式”等营建哲理在当代城乡规划及风景园林规划设计领域依然被广泛认可,并成为现代主义城市所追求的目标之一。因此,在当代语境下,必须对中西方的营建文化历史进行科学的比较研究,重视对中国传承千年的传统营建智慧体系价值的认知和挖掘,以文化自觉激发文化自信。

3)融入关键技术,完善理论体系。在挖掘西南山地传统村落生态智慧普世价值的同时,要客观思辨其局限性与时代性,面对多源复杂的实际问题,必须融入关键技术、突破关键壁垒、解决关键问题。以生态智慧之道驾驭生态实践之术,运用生态智慧理论指导当代传统村落生态智慧实践,才能营造生态化、韧性化和可持续化的当代人居环境。