江西省寒露风的时空变化特征及其对气候变化的响应

2019-10-29郭瑞鸽

刘 丹,郭瑞鸽,杨 军,蔡 哲*

(1.江西省气象科学研究所,江西 南昌 330096;2.江西省农业气象中心,江西 南昌 330096)

0 引言

在秋季受北方冷空气南下的影响下气温明显下降,易使处在孕穗抽穗扬花及灌浆阶段的晚稻遭受低温冷害,因时值寒露节气前后,故称为“寒露风”。寒露风作为南方双季晚稻的主要农业气象灾害[1],长期以来,国内学者对国内寒露风的时空分布特征、寒露风对晚稻的影响、寒露风的评估及预测等进行了研究。在寒露风的时空分布特征方面,黄珍珠等[2]分析了气候变暖背景下广东省寒露风的变化特点;李艳兰等[3]分析了广西寒露风的时空变化特征;王庆国等[4]统计分析了南宁市寒露风的时空分布特征和演变趋势;苏荣瑞等[5]对江汉平原寒露风的发生状况和演变趋势进行了分析。分析寒露风的时空分布特征,对于晚稻生产的安排及寒露风的防御有积极意义。

江西省作为双季稻种植大省,是受寒露风影响较大的省份。刘文英等[6]利用江西省81个代表站1959~2008年的气象资料对江西省寒露风的发生情况和演变趋势进行了分析;邱在辉等[7]为了确定江西省适宜的水稻种植制度,也对寒露风的发生规律进行了分析。前人虽然对江西省的寒露风的变化规律和演变趋势进行了一些研究,但这些研究一方面不能体现近10年的气候特点,另一方面缺少对寒露风出现时段和周期变化,以及其对气候变化响应的研究。因此本文以江西85个气象站1961~2017年的日平均气温数据为基础,以寒露风的判定指标为依据,通过气候倾向率分析、Manner-Kendall突变检验、Morlet连续小波分析等方法,得出了江西省寒露风的出现时间、持续日数、范围等时空变化特征,并探究了寒露风对气候变化的响应。

1 资料与方法

1.1 资料来源及指标

本研究使用的基础资料为江西省85个气象观测站1961~2017年的逐日平均气温资料,数据来源于江西省气象信息中心。

采用气象行业标准《水稻冷害评估技术规范》中的南方地区籼稻指标作为寒露风灾害的判别依据,统计江西全省各气象站每年寒露风出现的初日、持续日数、出现站次;若某台站某年发生寒露风事件,则记为1站次,若该站发生两次寒露风事件则记为2站次,依此计算出每个台站每年发生的寒露风事件的站次数[8]。

1.2 研究方法

1.2.1 气候倾向率计算 用X表示样本量为n的某一气候要素,用t表示对应的年序,拟合得到一元线性回归方程[9-10]:X=at+b(t=1,2,3,…,n),式中a为回归系数,本文采用最小二乘法对其进行估算;以a的10倍作为气象要素的气候倾向率。

1.2.2 Manner-Kendall突变检验和小波分析 Manner-Kendall突变检验法[11]是一种非参数统计检验方法,适用于类型变量和顺序变量。其优点是不需要样本遵循一定的分布,也不受少数异常值的干扰[12]。通过构造正序列(UF)和逆序列(UB)进行计算,根据正、逆序列统计量的曲线判断寒露风参数等的变化趋势及突变特征。

小波分析[13]是一种常用的分析时间序列的变化尺度和变化趋势的方法,它可以研究不同尺度随时间的演变,具有多分辨率分析和对信号自适应性的特征。因要素的周期变换特征复杂且同一时段又包含各种时间尺度的周期变化,故会表现出多时间尺度周期的特征,因此本文利用小波分析来研究寒露风的周期性变化特征。

2 结果与分析

2.1 气候平均态特征

为了能够了解寒露风在空间上的发生状况,本文选择寒露风初日、总日数、频率这3个要素对其空间上的平均特征进行分析,结果如图1所示。图1a显示江西省寒露风多年平均初日呈现出西北部早、南部迟的特点,其中赣西北部的九江市、宜春市西部、萍乡市和抚州市的中部区域的平均初日在9月15~23日,赣北东部和赣中大部的平均初日在9月24~26日,赣南大部的平均初日在9月27~30日。图1b显示寒露风多年总日数大体呈现出西部多、东部少的趋势,总日数在320 d以上的区域主要集中在九江市西南部、宜春市西北部和萍乡市,总日数在300 d以下的主要集中在九江市的东北部、上饶市东部、鹰潭市、抚州市东部和赣州市大部;赣州市西部和南部的部分县市的寒露风总日数为300~320 d,高于赣州市其它地区,可能由当地海拔高度偏高所致。对比图1a和图1b可以看出,寒露风平均初日和寒露风总日数的分布特点大体一致,在寒露风出现早的区域,寒露风总日数也多。从图1c可见,寒露风的频率呈现出北部和南部低、中部高的趋势,其中吉安、抚州、环鄱阳湖区域和九江市的修水、瑞昌的寒露风频率超过了75%,其中吉安市中部的泰和、吉安、吉水、峡江、新干区域的寒露风频率较高,达到了80%;寒露风频率低于70%的区域位于九江市东北角、上饶市东北的上饶县和赣州市的赣州、于都、信丰区域;全省其他区域的寒露风频率在70%~75%。寒露风的频率分布与寒露风的平均初日、总日数的分布不完全重合,表明寒露风发生频繁的区域,寒露风的总日数不一定多,发生程度不一定重。

图1 江西省寒露风平均初日(a)、总日数(b)和频率(c)的空间分布

2.2 空间变化特征

在计算1961~2017年每个站点的寒露风初日、日数的气候倾向率的基础上,统计分析寒露风初日、寒露风日数的空间变化特征,结果如图2所示。图2a显示近57年江西省大部寒露风平均初日呈推迟的趋势,其中武宁、南昌县、上饶县三个县市的推迟趋势最明显,每10年推迟2 d以上;九江市南部、宜春市北部、南昌市南部、抚州市大部、鹰潭市南部和上饶市东部寒露风初日的气候倾向率为1~2 d/10a,即每10年推迟1~2 d;上饶市西北、九江市东部、吉安市大部和赣州市大部寒露风初日的气候倾向率为0~1 d/10a;全省只有永新、上犹、赣州、南康、大余五个站点附近寒露风初日的气候倾向率小于0,即寒露风初日呈提前的趋势。图2b显示赣北南部、赣中大部、赣南大部区域的寒露风日数呈增多趋势,赣北北部区域呈减少趋势。具体来说,赣北的九江市、宜春市北部、上饶市东北角、抚州市的中部区域和赣州于都、会昌、龙南、定南四个站点区域寒露风日数的气候倾向率小于0;余干、鹰潭、铅山、上饶县、进贤、临川、高安、樟树、新余、吉水、吉安、泰和、南丰、广昌、遂川、兴国、石城、上犹、安远和全南这些站点寒露风日数的气候倾向率较大,为0.5~1.0 d/10a;其他区域的寒露风日数的气候倾向率在0~0.5 d/10a。 综上可知,在气候变化背景下,江西全省大部的寒露风平均初日呈推迟趋势,寒露风总日数呈缓慢增加的趋势。

图2 寒露风初日(a)和寒露风日数(b)的气候倾向率的空间分布

2.3 时间变化特征

2.3.1 逐年变化 通过线性拟合,得到了寒露风初日、日数、站次的时间变化趋势。如图3a所示,1961~2017年寒露风初日呈现推后趋势,推迟速率为0.5 d/10a,但显著性较差,只通过了0.5水平的显著性检验。寒露风平均初日最早出现在2006年,为9月8日;最晚出现在2009年,为10月9日;最早和最晚出现的日期相差31 d。从图3b可以看出,1961~2017年寒露风日数呈增加趋势,增加速率为22 d/10a,但只通过了0.5水平的显著性检验;总日数最多的年份为2012年,总日数最少的年份为1970年。图3c显示1961~2017年寒露风站次呈增加的趋势,增加速率为3站次/10a,但只通过了0.5水平的显著性检验;站次最多的年份出现在2012年,最少的出现在1969和1970年;寒露风站次的最多和最少年份与寒露风日数的最多和最少年份保持一致。由图3d可见,1961~2017年轻度寒露风站次呈增加的趋势,增加的速率为1.5站次/10a,小于总站次的增加速率,但同样只通过了0.5水平的显著性检验;轻度站次最多的年份是1973和1978年,最少的年份是2012年(0站次)。图3e显示1961~2017年中度寒露风站次呈减少的趋势,减少速率为0.6站次/10a,且未通过0.5水平的显著性检验;中度寒露风站次最多的年份为2008年,最少的年份为1970年。如图3f所示,1961~2017年重度寒露风站次呈增加趋势,增加的速率为2.8站次/10a,且通过了0.5水平的显著性检验;重度寒露风站次最多的年份是2012年,最少的年份是1962年。综上可知,1961~2017年寒露风的初日呈推迟状态,日数、总站次、轻度站次和重度站次呈增加的趋势,且通过了0.5水平的显著性检验。

图3 1961~2017年寒露风初日、日数、站次的变化趋势

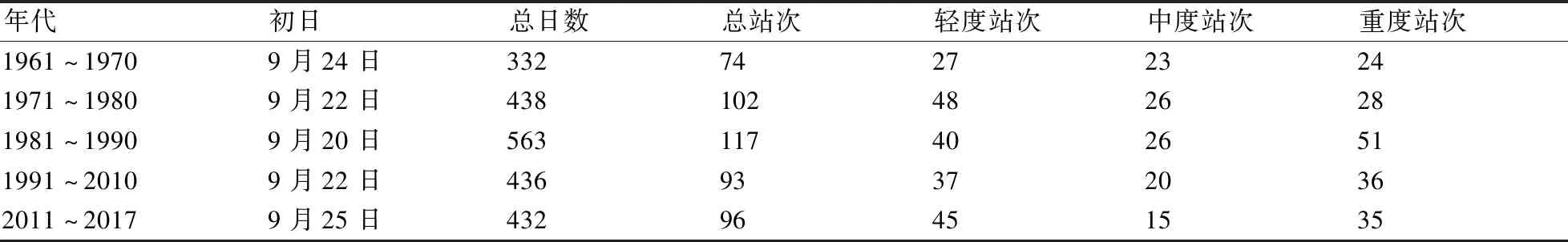

2.3.2 年代际变化 从表1中可知,寒露风初日出现最早的年代是20世纪80年代(1981~1990年),为9月20日;最晚的是21世纪10年代(2011~2017年),为9月25日,比最早初日晚了3 d;1971~1989年和1991~2010年的初日日期相同,为9月22日,早于1961~1970年的9月24日。寒露风总日数最多的年代是1981~1990年,为563 d;最少的是1961~1970年,为332 d;1971~1980年、1991~2010年和2011~2017年的寒露风总日数分别为438 d、436 d和432 d。寒露风总站次出现最多的年代是1981~1990年,为117站次;最少的是1961~1970年,为74站次;1971~1980年、1991~2010年和2011~2017年的寒露风总站次分别为102、93和96站次,总站次的年代变化规律与总日数的保持一致。寒露风轻度站次最多的年代是1971~1980年,为48站次;最少的出现在1961~1970年,为27站次;2011~2017年的寒露风站次仅次于最多站次,达到45站次;1981~1990年和1991~2010年的寒露风站次分别为40和37站次。中度寒露风站次出现最多的年代是1971~1980年和1981~1990年,都为26站次;而站次最少的年代是2011~2017年,为15站次;1961~1970年和1991~2010年的中度寒露风站次分别为23和20站次。重度寒露风站次出现最多的年代是1981~1990年,为51站次;而最少的年代是1961~1970年;1961~1970年重度寒露风站次比1971~1980年多4站次,为28站次;此外,1991~2010年和2011~2017年的重度寒露风站次相近,分别为36和35站次。寒露风初日最早在1981~1990年,寒露风总日数最多和寒露风总站次、轻度站次、中度站次、重度站次的最多也在1981~1990年,表明寒露风最严重的年代出现在1981~1990年。寒露风初日最晚和中度寒露风站次最少在2011~2017年,而寒露风总日数最少和寒露风总站次、轻度站次、重度站次最少出现在1961~1970年,表明寒露风最少的年代是1961~1970年。

表1 寒露风初日、日数、站次的年代际变化

2.3.3 寒露风的突变特征 采用Mann-Kendall非参数检验法对1961~2017年寒露风的初日、日数、站次做长期变化趋势检测。如图4a所示:1961~2017年寒露风初日的UF值以正值为主,表明寒露风初日序列整体呈上升的趋势;20世纪90年代中期和21世纪初UF值有下降-上升的波动,UF和UB在1999年相交;在1999年以后,UF整体呈上升趋势,在2005~2007年超过了信度线,说明江西省寒露风初日在1999年发生了上升的突变,且在2005~2007年这种上升突变达到了0.05显著性水平。图4b、图4c、图4d和图4e显示,寒露风日数、寒露风总站次、轻度站次、重度站次的UF和UB多次相交,无法确定突变点;再经过滑动t检验,确定其突变点在1992年。从图4f可以看出,中度寒露风站次的UF和UB无相交,表明中度寒露风站次无突变点。综上所述,寒露风初日的突变在1999年,寒露风日数、总站次、轻度站次和重度站次的突变在1992年,而中度站次则无突变。

图4 1961~2017年寒露风初日、日数、站次的MK检验结果

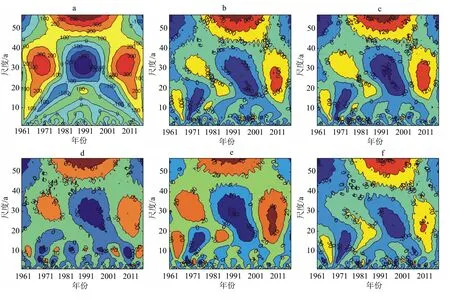

2.3.4 寒露风的周期变化特征 本文对寒露风初日、日数、站次、轻度站次、中度站次和重度站次的周期性变化进行了分析。图5a~图5f分别是江西省寒露风初日、总日数、总站次、轻度站次、中度站次和重度站次的时间序列小波变换实部时频分布图。

由图5a~图5f可知,寒露风初日的周期尺度为19年和32年,在19年尺度中20世纪60~70年代初期、80年代中期~90年代中期、21世纪初~至今为高值区,70年代初期~80年代中期、90年代中期~21世纪初为低值区;在32年尺度中,20世纪60年代~70年代和21世纪初~至今为高值区,20世纪80年代~90年代为低值区。寒露风总日数的周期尺度为4年、10年、20年和29年,在29年尺度中,20世纪60年代~80年代初、21世纪初~至今为高值区,20世纪80年代初~21世纪初为低值区。寒露风总站次的周期尺度为4年、11年、20年和29年,其中轻度站次的周期尺度为4年、10年和30年,中度站次的周期尺度为4年、18年和29年,重度站次的周期尺度为5年和20年。在重度寒露风站次的20年尺度中,20世纪60年代前期、70年代末期~90年代初期、21世纪初~至今为高值区,20世纪60年代后期~70年代末期、20世纪90年代初~21世纪初为低值区。由上述可见,寒露风初日、总日数、总站次、轻度站次、中度站次和重度站次的周期性不完全一致。

图5 寒露风初日、总日数和站次的时间序列小波变换实部时频分布

2.4 与气候变化的关系

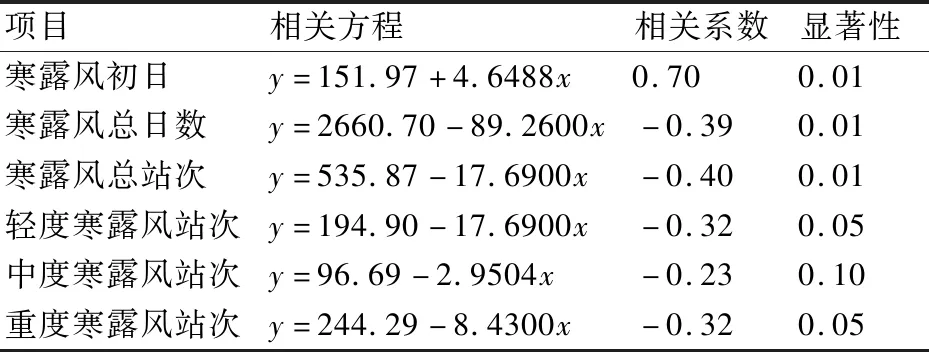

IPCC第五次气候变化评估报告指出,在1880~2012年期间全球平均地表气温升高了0.85 ℃,尤其是从20世纪后半叶开始,气温升高的趋势更加明显[14-15]。在全球气候变暖的背景下,江西省年平均气温也呈现出了上升趋势[16-17]。江西省9月份平均气温的增加速率为0.07 ℃/10a。相关分析结果显示,寒露风初日、寒露风日数、寒露风总站次、轻度站次、中度站次和重度站次与9月份平均气温的相关性较高,相关系数分别为0.70、-0.39、-0.40、-0.32、-0.23、-0.32,其中寒露风初日、日数、总站次通过了0.01水平的显著性检验,轻度寒露风站次和重度寒露风站次通过了0.05水平的显著性检验,中度寒露风站次通过了0.10水平的显著性检验。表明寒露风初日与9月平均气温具有明显的正位相变化趋势,9月平均气温越高,寒露风初日越迟;而寒露风日数、总站次、轻度站次、中度站次和重度站次与9月平均气温呈明显的反位相变化趋势,9月平均气温越高,寒露风总日数、总站次、轻度站次、中度站次和重度站次越少。

利用表2中的相关方程可以估算气温变化对寒露风初日、寒露风总日数、总站次、轻度站次、中度站次和重度站次的影响程度。江西省9月平均气温每升高1 ℃,寒露风初日约推迟4 d,寒露风总日数约减少89 d,总站次和轻度站次都是约减少17站次,中度站次约减少2站次,重度站次约减少8站次。

3 结论和讨论

江西省寒露风初日呈现西北部早、南部迟的特点,多年平均总日数呈现西边多、东边少的趋势,而寒露风频率呈现北部和南部低、中部高的趋势。寒露风频率、平均初日、总日数的空间分布不完全重合,寒露风发生频繁的区域,出现的总日数不一定多,程度不一定重。

表2 寒露风初日、总日数和站次与9月平均气温间的相关方程

在气候变化背景下,寒露风初日呈现推迟状态,日数、总站次、轻度站次和重度站次呈增加的趋势,通过了0.50水平的显著性检验。

寒露风初日突变出现在1999年,寒露风总日数、总站次、轻度站次和重度站次的突变出现在1992年,而中度站次则无突变。寒露风初日的周期尺度为19、32年,总日数与总站次的周期尺度接近,大约为4、11、20、29年;轻度站次的周期尺度为4、10、30年,中度站次的周期尺度为4、18、29年;重度站次的周期尺度为5、20年。

寒露风初日、寒露风日数、寒露风总站次、轻度站次、中度站次和重度站次与9月份平均气温有较高的相关性,其中寒露风初日与9月平均气温具有明显的正位相变化趋势,寒露风总日数、总站次、轻度站次、中度站次和重度站次有明显的反位相变化趋势。

寒露风的时空变化特征对于江西省粮食生产布局调整、农业防灾减灾有重要意义,但本文在研究过程中忽略了江西省双季晚稻生育期在地域上存在的差异性;另外采用的气象数据不是作物冠层的气温,存在一定的代表性差异。今后拟将农田小气候的气象数据作为资料来源,并结合江西省南北水稻种植生育期的差别进一步研究寒露风对江西省水稻生产的影响。