先进制造业与生产性服务业共生状态分析

——基于改进的Logistic模型对长江经济带的实证研究

2019-10-28于世海张玲瑜李晓庆黄定轩

于世海,张玲瑜,李晓庆,黄定轩,2

(1.桂林理工大学 商学院, 广西 桂林 541004; 2.重庆理工大学 管理学院,重庆 400054)

0 引 言

先进制造业和生产性服务业协调发展,是促进区域经济提质增效的重要途径,是推动制造业转型升级的新动力,已成为世界工业发展的新趋势。国家“十三五”规划和《中国制造2025》都提出要积极发展先进制造业,带动与之相关联的生产性服务业健康、快速发展,使先进制造业与生产性服务业在更高水平上实现共生融合发展,为制造业转型升级、经济发展质量和效益的提升提供基本的动力与更有力的保障。从制造业内部生产部门独立发展起来,而又贯穿于生产的上中下游诸多环节的生产性服务业,与制造业的关系并不是只呈现一种简单的分工关系,两者之间更多地表现为相互依存、相互作用的双向互动关系。因此,有必要进一步研究我国不同地区(区域)先进制造业与生产性服务业之间的互动共生关系,从而更深入地认识产业之间的相互关系,利用产业之间的发展规律,推动先进制造业与生产性服务业的共同发展,对于制造业的技术进步、产业升级和生产效率的提升有很大的促进作用,对加快发展生产性服务业、促进产业结构优化具有重要的理论与现实意义。

目前, 学术界关于生产性服务业与制造业互动关系的研究主要集中在以下六方面: 1)基于分工角度: 亚当·斯密认为分工通过专业化提高了生产率[1]; 文献[2-6]从社会分工角度分析,认为专业化分工逐步细化和市场化水平不断提高促进了生产性服务业和制造业的发展,从而促进了社会经济的增长和劳动效率的不断提高。2)基于价值链的角度:文献[7-12]从价值链的角度进行分析,提出企业的价值活动是由企业价值生产链上所发生的一系列活动构成的,企业的外部活动通常会为企业带来更多更大的价值。3)基于竞争力角度:文献[13-14]从竞争战略的角度分析, 认为在面对不确定性时, 企业为了降低风险、增强自身的灵活性和效率,通常会将一些非核心业务通过外包或分包的形式交给专门的企业,从而将自身有限的资源集中在最具竞争优势的环节,提高企业的核心竞争力。4)基于创新的角度:献[15-19]从创新的角度,深入分析了知识密集型服务业与制造业两者之间交互创新的机理和进一步的发展趋势。5)基于共生的角度:献[20-25]从共生的角度进行分析,分别运用不同的研究方法,对制造业与生产性服务业共生关系进行理论与实证研究。6)基于融合的角度:着经济全球化的发展,生产性服务业向制造业的各个部门与环节渗透,两者的区别越来越小,关系越来越密切,在互动关系上出现了融合发展的状态,献[26-30]基于融合的视角,对两个产业之间的互动融合关系进行研究。

现有的国内外文献从不同的角度分析生产性服务业与制造业两者之间的互动发展关系,通过理论与实证、静态与动态等多方面研究二者之间协同发展的内在规律。基于现代经济的全球化发展和信息技术的突飞猛进,很多学者开始从共生与融合的角度来研究两者之间的关系,共生反映的是现有产业发展形态,融合则反映的是未来的产业演变趋势。但总的来说研究还处于起步阶段,相关研究论文还比较少,因此本文拟从共生角度,运用改进的Logistic共生演化模型对长江经济带的先进制造业与生产性服务业的共生状态进行实证分析。本文的主要工作在以下两方面:1)对于传统的共生演化模型进行了更符合实际的改进,改进之后通过Matlab编程进行了实证分析;2)大多数学者都针对整个制造业产业进行研究,而制造业各个部门特征差异很大,本文则选择制造业中的先进制造业(国家参与国际竞争的先导力量)来进行研究。

1 先进制造业与生产性服务业的共生模式

共生关系源于生物学,是指两种不同生物之间所形成的紧密的互利关系。在本文研究的两个产业形成的共生系统中,两种不同的生物相当于先进制造业与生产性服务业两个产业,所形成的紧密的互利关系一般有寄生、偏利共生、互惠共生(对称性和非对称性)3种,并与形成互利关系的各种影响因素(社会、 经济、 自然、 政策等)组成了共生环境。总体而言,在提高先进制造业与生产性服务业的利益分配对称性的过程中,两者共生系统互利关系的转变主要表现为:寄生—偏利共生—非对称性互惠共生—对称性互惠共生。

先进制造业与生产性服务业两者之间的互利关系、利益分配、共生稳定性以及共生能量具有一一对应的关系。互利关系表现为从寄生直到对称性互惠共生的转变,也就是从低级的共生模式到高级的共生模式的演化发展过程,利益分配也相应地从不对等分配到最后的平等分配,进而使得共生系统的稳定性不断增强,所带来的共生能量也不断增大。对称性互惠共生系统具有稳定、高效的特点,可以均等分配利益,并且此系统也具有最大共生能量的互利关系。因此,对称性互惠共生是先进制造业与生产性服务业两个产业共生行为关系发展的必然方向[24]。

2 共生演化模型

随着先进制造业与生产性服务业所形成的共生系统内部共生单元种群类别的不断增加, 企业资源、 技术等软实力, 政府制定的制度和实施的政策以及外部环境等其他因素,都会制约其数量的增长。 两者的共生演化需要经历从不稳定共生到稳定共生这样一个持续的过程。 已有的关于共生模型的研究大都认为Logistic模型在描述两个产业之间的共生演化特征的过程中起到较好的作用。因此, 本文在Logistic函数的基础上, 对传统的Logistic共生演化模型进行更符合实际情况的改进, 从而构建二者新的共生演化发展模型。

2.1 模型假设条件

假设1:将处于特定区域(城市)的先进制造业与生产性服务业两个产业所经历的所有因素的影响而产生的变化简化为两个产业的增加值大小。此时,产业增加值的变化反映了该区域(城市)两个产业的共生演化过程,且先进制造业或生产性服务业的产业增加值与其所处的环境之间的关系可以用改进的Logistic方程表示为

(1)

式中:Q(t)—先进制造业或生产性服务业产业增加值随时间t变化的函数,t包括了技术、 信息、 资金、 政策、 交易成本、 专业化和分工等影响产出或服务水平的所有外部因素;r—先进制造业或生产性服务业产业增加值的内生增长率;K—在特定区域(城市)与资源条件下,先进制造业或生产性服务业的最大产业增加值;m—密度制约参数, 0

假设2:先进制造业或生产性服务业产业增加值的变化受产业的内生增长率r的影响,r与Q(t)之间呈正向相关, 且r是一个大于0的常数, 两个产业自身的发展情况决定了各自r值的大小。

假设3:先进制造业与生产性服务业之间存在的竞争与合作关系,反映了先进制造业与生产性服务业的共生模式从寄生直到对称性互惠共生的变化趋势。

2.2 模型构建

Q1(t)和Q2(t)分别表示t时先进制造业与生产性服务业的产业增加值;K1和K2分别表示先进制造业与生产性服务业在既定的技术水平和资源禀赋条件下的最大产业增加值;r1和r2分别表示先进制造业与生产性服务业产业增加值的内生增长率;m1和m2分别表示先进制造业与生产性服务业产业增加值增长的密度制约参数, 则先进制造业和生产性服务业的共生动态演化模型可表示为

(2)

(3)

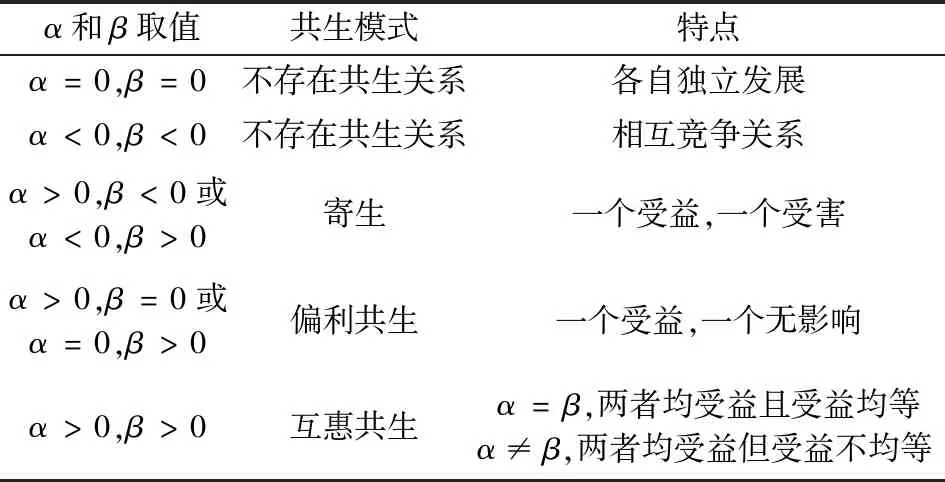

式中:α和β表示先进制造业与生产性服务业之间竞争与合作程度的大小, 即α—生产性服务业对先进制造业共生作用系数,β—先进制造业对生产性服务业共生作用系数。α和β的取值范围界定了先进制造业与生产性服务业两者之间的共生模式, 见表1。

表1 α和β取值与对应共生模式

2.3 模型变换

为了研究两个产业之间的共生演化关系,需要先对式(2)和式(3)进行整理变换,令

(4)

则式(2) 和式(3) 可变为

(5)

式(5) 的形式与式(1) 一致, 但其所表示的内容与符号的含义有着本质的区别: 式(1) 中的两个产业种群相互独立, 而且可以认为自然增长率与最大环境容量是不发生变化的, 作常数处理; 而式(5)中的先进制造业与生产性服务业两个种群之间相互影响, 存在着共生关系, 因而两个产业的自然增长率和最大环境容量不再是常数, 而是受对方的种群发展阶段影响, 是随着时间不断变化的。

在式(5) 中,λ1和λ2分别为两者共生动态演化发展时各自对应的共生自然增长率,M1和M2分别为两者共生动态演化发展时各自对应的最大共生环境容量。 随时间的推移, 两个产业的种群密度Q1和Q2不断发生变化。 因此在共生相互作用的情况下, 其中的共生自然增长率λ1和λ2、 最大共生环境容量M1和M2也会随着时间的变化而变化。 这也进一步证明了两个产业种群共生演化发展是动态发展趋势。 先进制造业与生产性服务业两个种群相互作用共生的结果是两个种群发展的基本参数(自然增长率和最大环境容量)都随着时间的演变不断发生变化。

2.4 分时段叠加改进的Logistic模型

由上述假设可知,在较小的区间[ti,ti+1]内,式(5) 的解为

(6)

在较小的区间[ti,ti+1]内, 由于先进制造业与生产性服务业种群密度曲线的曲率变动不大, 因此可以用区间[ti,ti+1]上两端点直线的斜率表示各点的斜率;先进制造业与生产性服务业的种群密度可近似用区间[ti,ti+1]内种群密度的平均值代替,则本文提出的分时间段Logistic共生动态演化模型可表示为

(7)

2.5 模型参数识别

整理式(7)可以得到最大共生环境容量的迭代公式如下:

(8)

(9)

同理可得

(10)

(11)

先进制造业与生产性服务业在考察年度产业增加值的第k次估计值与实际值差的平方的累积和为

(12)

3 模型检验与结果分析

3.1 数据来源及方法

为检验上述改进的Logistic共生动态演化模型是否更具合理性,选取长江经济带9省2市先进制造业与生产性服务业2005—2015年间的基础数据进行实证分析。基础数据来自2006—2016年的《中国统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国第三产业统计年鉴》以及各相关省(直辖市)的统计年鉴。

考虑到数据的可获得性, 对先进制造业与生产性服务业作以下界定: 一是利用先进技术对传统制造业改造提升转型而成的先进制造业; 二是新技术催生的新兴先进制造业; 三是制造业服务化而出现的新业态、 新模式。 根据国家“十二五”、 “十三五”规划以及《中国制造2025》重点发展的产业, 本文选用规模以上主要先进制造业行业。 关于生产性服务业的界定, 根据国家《生产性服务业分类(2015)》公布的生产性服务业分类标准, 结合中国2012年42部门投入产出表的分类情况来界定, 具体界定如表2所示。

3.2 模型检验

共生作用系数的取值范围界定两个产业的共生动态演化过程的发展。

表2 先进制造业与生产性服务业界定

① 先进制造业与生产性服务业各自独立发展的演化过程, 即α=0且β=0。 应用Matlab 2016a软件进行模型的参数辨识, 可以得到先进制造业和生产性服务业自然增长率分别为0.662 4和0.199 1;最大环境容量分别为42 546.336 1和153 790.249 3亿元。 对先进制造业和生产性服务业在各自单独发展时动态演化作Logistic曲线, 如图1、 图2所示。

图1 先进制造业独立发展动态演化曲线Fig.1 Dynamic evolution curves of independent development of advanced manufacturing industry

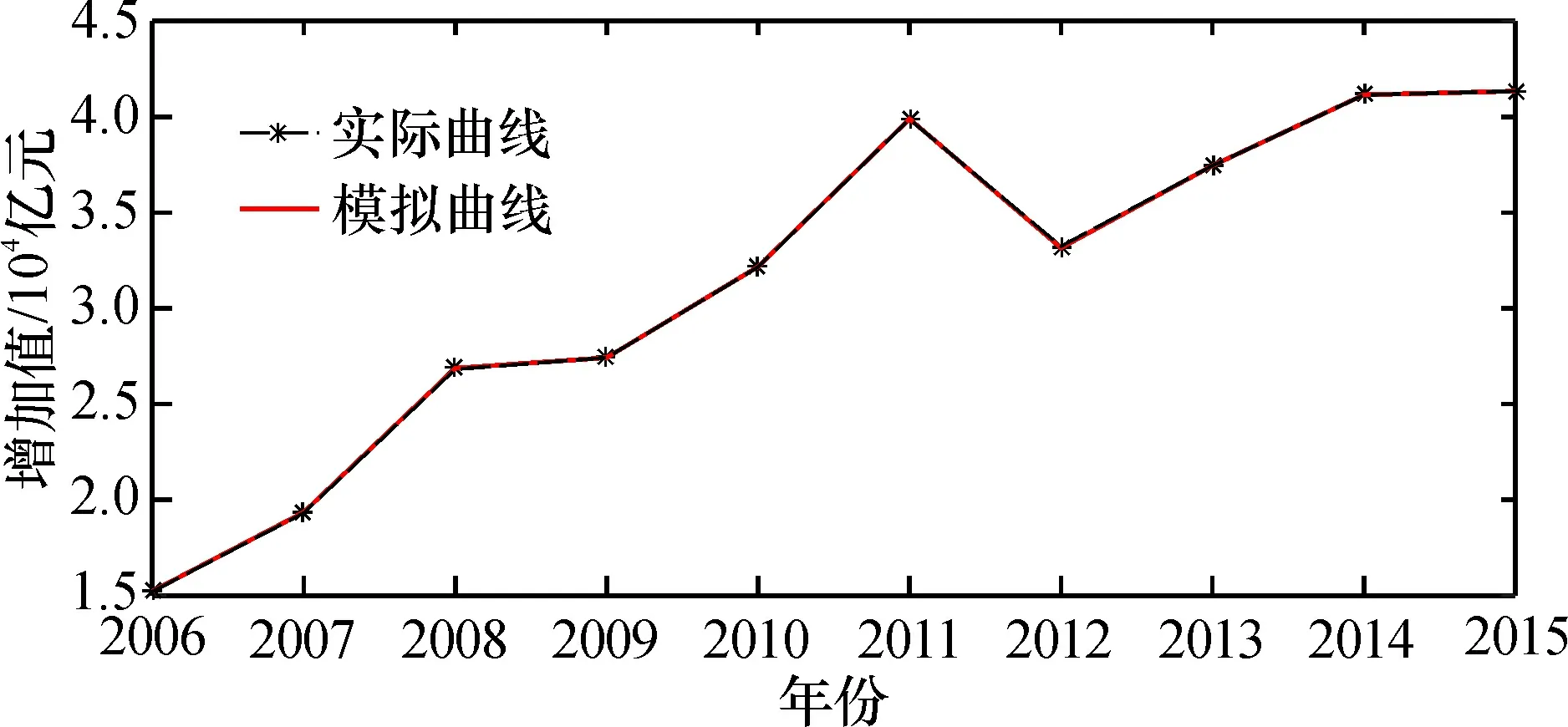

图2 生产性服务业独立发展动态演化曲线Fig.2 Dynamic evolution curves of independent development of producer services

由图1可见, 两条曲线只是趋势大体一致,说明独立发展时的先进制造业的产业曲线拟合并不是很好。 2015年先进制造业的增加值为41 349.43亿元,通过实证分析得到的最大环境容量为42 546.336 1亿元, 此时的产业增加值达到最大环境容量的97%(即种群密度为97%), 可知先进制造业已经进入成熟期的后期。 但从先进制造业增加值的增长率来看, 2011—2015年分别为24%、 -17%、 13%、 10%、 0.5%, 增长率极不稳定, 所以可以认为目前先进制造业处于种群成长期的初期, 独立发展的动态演化模型并不能很好地刻画先进制造业增加值的增长。

由图2可见,实际曲线与模拟曲线具有比较好的一致性,说明独立发展的生产性服务业曲线的拟合度较好。2015年生产性服务业的增加值为80 242.46亿元,通过实证分析得到的最大环境容量为153 790.249 3亿元,此时的产业增加值达到最大环境容量的52%。由此可知,生产性服务业已经进入成熟期,并且处于成熟期的初期。然而,从生产性服务业增加值的增长率来看,2011—2015年分别为18%、13%、14%、15%、13%,增长速度很快,可以认为目前生产性服务业处于成长期的中期,独立发展的动态演化模型并不能很好地刻画生产性服务业的增加值的增长。

通过以上分析可以看出,两个产业独立发展的动态演化Logistic模型所画出的曲线比较好地拟合了生产性服务业增加值的动态变化过程,但对于先进制造业增加值的动态变化过程的拟合存在较大的偏差,而且对于两个产业生长阶段的判断与运用产业增加值的增长率判断的结果存在较大的差异。为了更加精确地描述和分析先进制造业与生产性服务业两个产业之间的动态演化过程,需要对两者的共生演化发展的状况进行考虑。下面将对此进行讨论。

② 先进制造业与生产性服务业共生相互作用,相互影响的演化过程,即α≠0或β≠0。应用Matlab 2016a软件进行模型的参数辨识,得到先进制造业与生产性服务业共生演化的共生自然增长率和最大共生环境容量,进而得到两者共生演化时各自的动态演化曲线,见图3和图4。

两图的模拟曲线与实际曲线均完全重合,说明在先进制造业与生产性服务业共生相互作用、相互影响下,所建立的共生演化模型很好地模拟了长江经济带的先进制造业增加值与生产性服务业增加值历年的变化情况。

图3 先进制造业与生产性服务业共生演化过程中先进制造业的动态演化曲线Fig.3 Dynamic evolution curves of advanced manufacturing industry in the symbiotic evolution of advanced manufacturing and producer services

图4 先进制造业与生产性服务业共生演化过程中生产性服务业的动态演化曲线Fig.4 Dynamic evolution curves of productive service industry in the evolution of advanced manufacturing and producer services

由于两个产业存在共生相互作用,随着时间的演变,先进制造业最大共生环境容量基本上是不断增加的,在2015年已达764 479亿元,大大超过各自独立发展模式分析时所得出的结果。此外,每一段Logistic曲线的共生自然增长率也是不同的。从图3可以看出,先进制造业在2012年出现拐点,在2012年之后又开始保持高速增长,2015年的产业增加值(41 470亿元)达到最大共生环境容量的5.4%,说明先进制造业目前正处于成长期的初期,并未进入成熟期的后期。

由于两个产业存在共生相互作用,随着时间的演变,生产性服务业的最大共生环境容量基本上不断增加,在2015年达到522 384亿元,也远远大于各自独立发展模式分析时所得出的结果。此外,每一段Logistic曲线的共生自然增长率也是不同的。从图4可以看出,生产性服务业的增加值增长迅速,2015年的产业增加值达到最大共生环境容量的15.4%,说明生产性服务业目前正处于成长期的中期,并不是处于成熟期的初期。

根据先进制造业与生产性服务业的共生自然增长率迭代公式,计算出两者的共生相互作用系数,进而可以根据两者的共生相互作用系数的大小来判断二者之间属于何种共生行为模式。本文运用非线性最小二乘法的牛顿迭代运算,获取两者相互作用的共生作用系数分别为α=14.536 8和β=9.703 3×10-6,两者均大于零,且α>β,由此可以判断出两者的共生行为模式属于非对称性互惠共生行为模式,生产性服务业对先进制造业的共生促进作用大于先进制造业对生产性服务业的共生拉动作用。

4 结论与政策建议

本文以先进制造业与生产性服务业的共生效应理论框架为基础,构建了两者的共生动态演化模型,并且对长江经济带的先进制造业和生产性服务业的共生状态进行了实证分析,可以得出以下主要结论:1)先进制造业与生产性服务业的共生演化态势呈现出复杂的轨迹,在共生情况下,两个产业的共生自然增长率和最大共生环境容量都处于不断变化的状态,采用改进的Logistic模型可以精确地描述两者之间的共生演化关系。2)通过应用共生演化的改进Logistic模型对长江经济带两个产业的共生关系进行实证分析,得出两者之间为非对称性互惠共生行为模式,且生产性服务业对先进制造业的共生促进作用大于后者对前者的共生拉动作用。

由于对称性互惠共生模式具有高稳定、高效率的特征,而且也是具有最大共生能量的共生行为模式,这种模式代表产业共生演化的一致方向,因而需要进一步对长江经济带先进制造业与生产性服务业之间的共生演化状态进行一定的政策干预,以保证两者之间的共生演化朝着产业演化的一致方向,即称性互惠共生模式演化。

上述结论隐含的政策含义有:1)长江经济带沿线9省2市应采取创建互动发展环境、完善互动发展机制、强化互动发展的政策支持等措施促进先进制造业与生产性服务业的互动发展,以保证两者之间的共生演化朝着对称性互惠共生模式演化。2)长江经济带沿线政府应根据各地不同的经济与产业发展水平,加强区域之间的分工与合作,推动经济发展水平较高地区的先进制造企业将一些非核心业务剥离给独立的生产性服务企业,经济发展水平较低地区的政府应该积极发展相应的生产性服务业,以承接经济发展水平较高地区的服务外包业务,以此来带动本地经济发展水平的提高。