基于水位与孔隙水压分析的水力类泥石流起动试验研究

2019-10-23屈永平

屈永平,肖 进

(四川建筑职业技术学院,四川德阳618000)

0 引 言

“5·12”汶川强震直接作用于四川地区,在强震区内诱发了大量的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害,地质构造运动进入活跃期,遭受地震严重破坏地区的面积超过10×104km2。已有研究表明,地震作用后20年是地震次生灾害高发期[1],唐川[2]认为汶川强震区在地震后的10~15年内为泥石流高发期。泥石流主要包括水力类起动泥石流、坡面类起动泥石流和溃决类起动泥石流[3]。汶川强震区泥石流物源种类繁多,泥石流物源主要为滑坡、崩塌堆积体[4- 7],泥石流类型主要为暴雨型泥石流[2]、水力类泥石流[8]、溃决型泥石流[9]。由于地震后效应作用和震后强烈降雨汇流条件,使得汶川强震区泥石流的暴发频率增加,泥石流起动的降雨条件降低[2]。针对汶川强震区泥石流的特殊性,前人已经进行了大量的野外和室内试验[10- 12],主要研究泥石流起动过程中的临界坡度、孔隙水压力、降雨强度、流量、流速和侵蚀方量等[11- 13]。

泥石流沟道起动试验发现,泥石流物源的堆积条件和物源储量与泥石流的侵蚀、堆积特征密切相关[10],在不同坡度条件下泥石流的起动机制也不同,当泥石流的沟道坡度为8°~17.5°时,泥石流物源主要以冲蚀、侵蚀起动为主[11];在降雨汇水过程中,泥石流的沟道物源的内聚力和内摩擦角随含水量呈先增后降的趋势,含水量为85%时,内聚力和内摩擦角值最大[13];泥石流物源固体颗粒d50的起动与泥石流的沟道坡度、地表径流流速、流量相关[12]。综上,水力类泥石流的起动与泥石流固体颗粒粒径、物源含水量、地表径流流深等参数密切相关。

为了更进一步研究汶川强震区水力类泥石流起动过程中孔隙水压、水位的变化特征,本文根据汶川强震区泥石流沟的野外调查,通过室内水力类泥石流试验,分析泥石流起动过程中的孔隙水压和水位变化情况,为汶川强震区水力类泥石流研究提供参考。

1 研究区概况

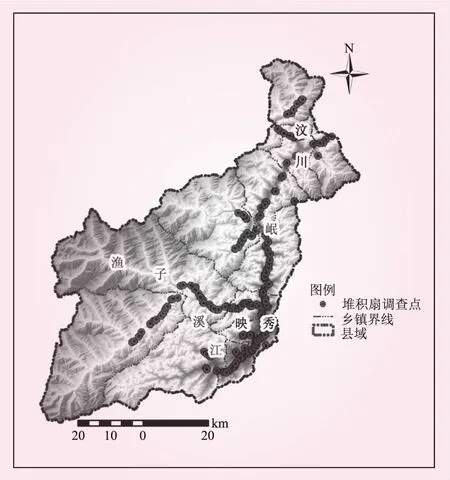

“5·12”汶川地震后,汶川强震区诱发了1万多处崩塌、滑坡[15]。汶川强震区属于中高山侵蚀地貌,地形陡峭,泥石流沟道纵比降大[16],崩塌、滑坡堆积体对泥石流物源的补给与泥石流暴发频率直接相关[17- 18]。汶川震区滑坡堆积体具有结构松散、粘粒含量低、磨圆度低等特点。滑坡堆积体主要堆积于泥石流沟道内,在后期强降雨汇水条件下,短时间内可能诱发泥石流过程[19],即在强降雨汇流时,泥石流沟道内形成一定流深的地表径流,地表径流对沟道堆积物的冲蚀搬运,使得沟道堆积物参与至泥石流形成过程。研究区泥石流沟道堆积物侵蚀特征见图1。泥石流沟分布情况见图2。

图2 研究区泥石流沟分布

研究区位于四川盆地西北部边缘[20],属于四川盆地边缘亚热带湿润季风气候区,多年平均气温为15.2~15.9℃[21- 22],且每年汛期(5月~9月)为崩塌、泥石流等地质灾害高发期[23]。

在汶川地震后,研究区已暴发多次群发性泥石流,包括“9·26”、“8·13”,“7·03”、“7·10”等泥石流事件。降雨条件是泥石流暴发的必要条件,2010年7月10日凌晨5:00,“7·10”群发性泥石流暴发,映秀镇的前期累积降水为316.2 mm,降雨强度约为18.6 mm/h;水磨镇的前期累积降水为219.1 mm,降雨强度16.9 mm /h。

2 研究方法

2.1 试验条件

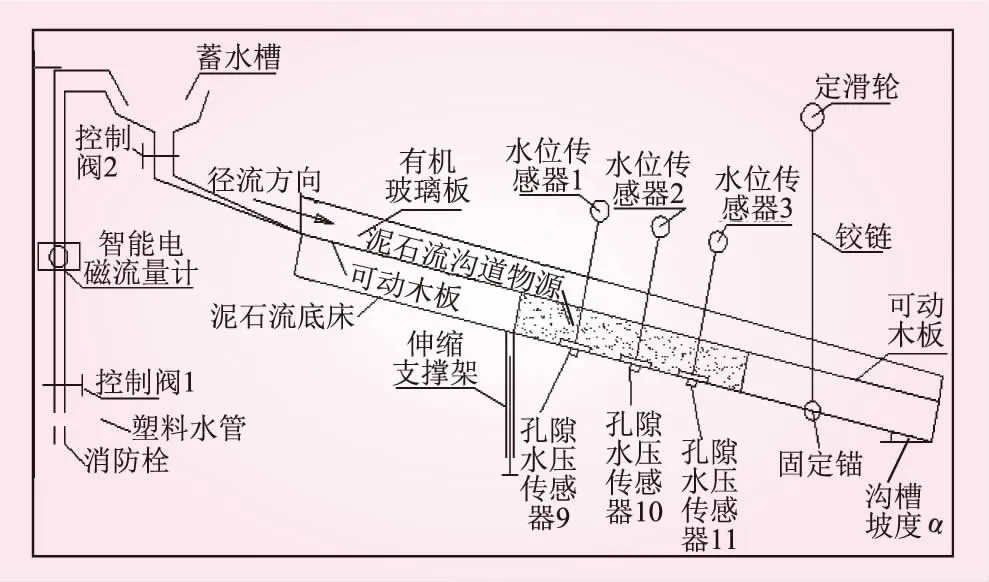

试验采用成都理工大学国家重点实验室的泥石流动力模拟装置(见图3)。试验装置主要由试验水槽、储供水系统以及监测系统等3个部分组成。水力类泥石流试验监测系统由尚水信息公司提供的多参考数据采集系统,监测系统主要由3组孔隙水压力传感器(9、10、11号)和3组水位传感器(1、2、3号)组成,采集泥石流起动试验过程中的孔隙水压力、水位等数据,智能电磁流量计的流量适用范围为0 ~31 m3/h,精确度为0.01 m3/h。泥石流试验水槽可调坡度为0°~22°。试验装置见图4[8,24]。

图3 泥石流动力模拟装置

图4 试验装置

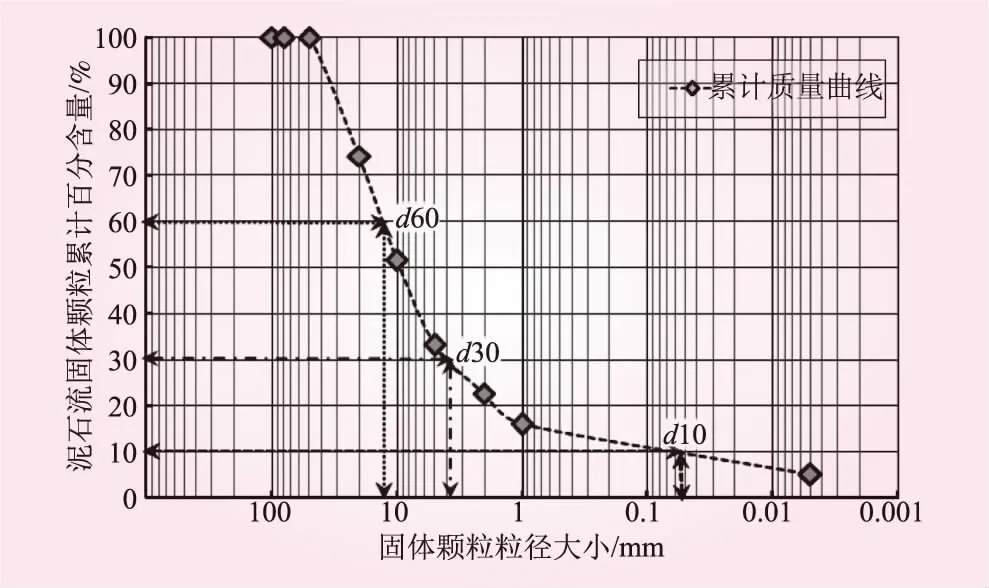

泥石流沟道物源的天然容重γ=19.9 kN/m3,饱和容重γsat=22.15 kN/m3,堆积物的孔隙比e=0.22。泥石流沟道物源的有效粒径d10=0.5 mm,中值粒径d30=4.8 mm,中值粒径d60=11 mm,不均匀系数CU=22,曲率系数CC=4.2。沟道物源的试验级配曲线见图5。

图5 泥石流模拟试验颗粒级配

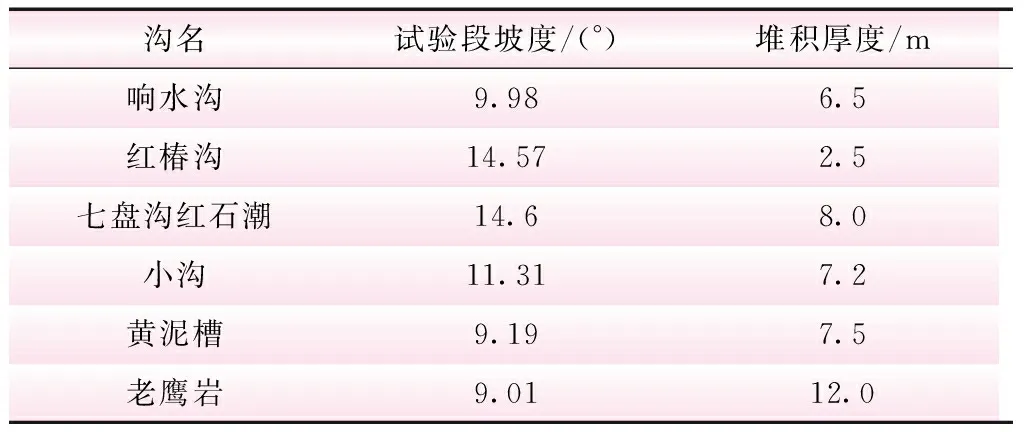

汶川强震区典型泥石流沟道堆积物的沟床坡度、堆积厚度等参数见表1。从表1可知,泥石流沟道坡度主要集中于9°~14.68°,平均坡度为11.46°。泥石流沟道堆积物堆积厚度为2.5~12 m,沟道平均堆积厚度为7.28 m。

根据试验相似比,水力类泥石流试验的沟道堆积厚度设计为12 cm,试验水槽的设计坡度α为9°、12°和15°。水位以及孔隙水压力通过传感器传输至电脑[24]。试验槽断面高35 cm,试验槽底部宽30 cm,试验槽长6 m,底面糙率系数为0.3[8]。水力类泥石流试验槽设计坡度为15°、12°、9°,沟道物源设计堆积厚度为12 cm。

表1 典型泥石流沟沟道坡度、堆积厚度

2.2 试验水位特征

在12 cm堆积厚度和不同试验槽坡度(9°,12°和15°)条件下,水力类泥石流试验的全过程约为100 s,起动的时间为80 s。试验过程中孔隙水压力和水位变化特征见图6。

图6 水力类泥石流试验水位变化

从图6可知:

(1)不同的试验槽坡度(9°,12°和15°)条件下,水力类泥石流1号水位计的水位值关系为:9°<12°<15°。在0~50 s时段内,水位值呈缓慢增加趋势,在50~80 s时段内水位值有波动,即泥石流试验槽内的固体颗粒起动、搬运导致水位值突增;在80~100 s时间段内的水位值整体呈稳定下降趋势。

(2)在相同试验槽坡度(9°)的水力类泥石流试验过程中,在初始阶段(0~20 s)水位值变化平缓。由于固体颗粒冲刷搬运,使得泥石流水位呈累积增加趋势(20~60 s),在泥石流沟道物质起动后,因试验槽泥石流堆积物强烈侵蚀,使得试验槽1、2、3号水位计的水位整体呈下降趋势。

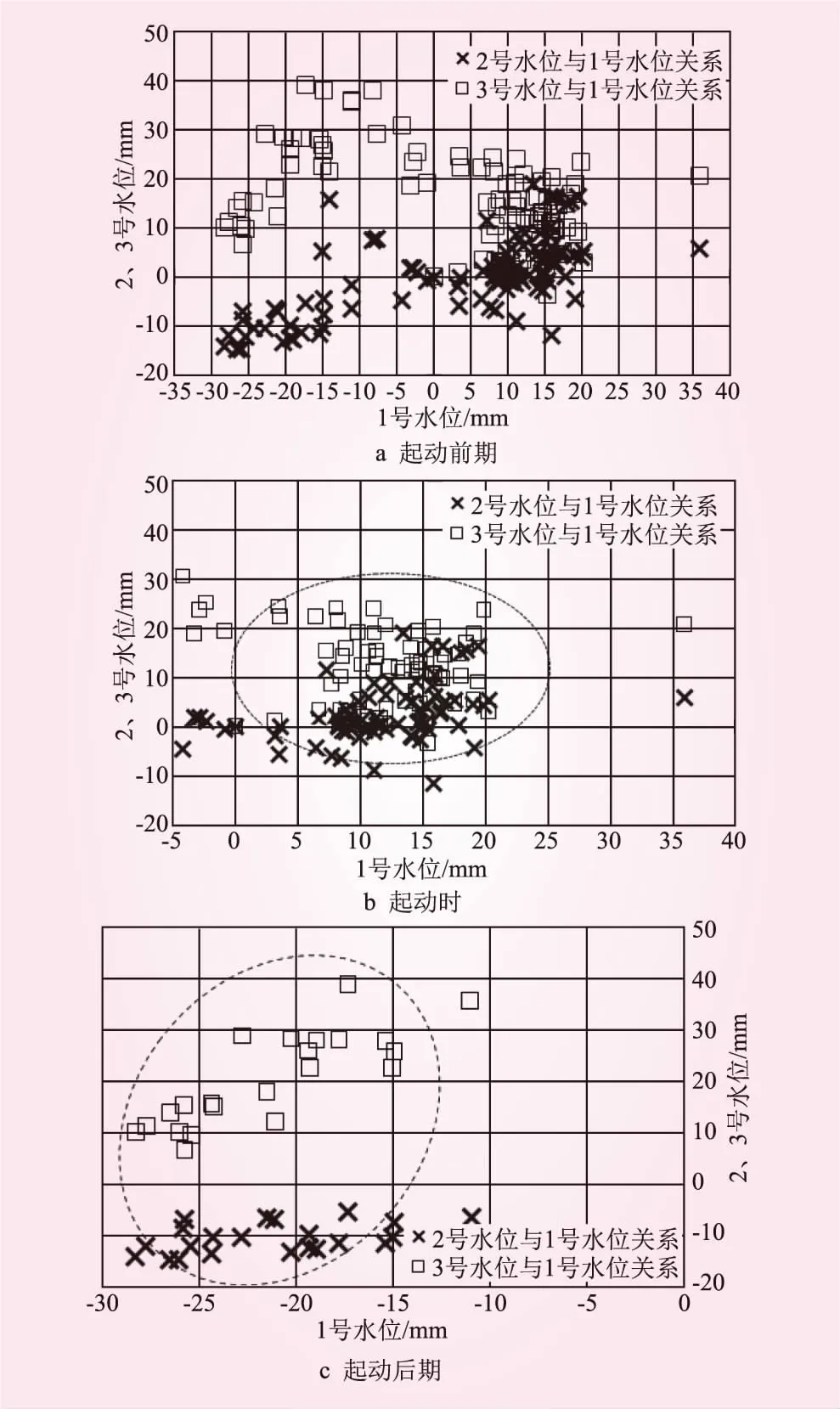

根据水力类泥石流起动试验的水位条件,得到各个时刻的泥石流水位值。12°试验条件下的2、3号水位与1号水位的对比关系见图7。从图7可知,泥石流水位值在整个过程中无明显线性分布规律,但其比值有集中现象,分别集中于坐标轴的两侧,在泥石流起动前期和运动后期的水位比值差异明显,因为在试验前期,一部分上游径流量沿着沟道堆积物下渗,形成一定流量的地下渗流,地表径流的流深沿流向呈降低的趋势;在泥石流起动后期,因为上游的沟道堆积物参与至泥石流过程中,即堆积物发生沿程侵蚀,使得泥石流水位值呈增加趋势。

图7 12°试验条件下水力类泥石流试验过程中水位变化关系

在此基础上,水位比值(2号与1号,3号与1号)相对集中,即反应了水力类泥石流试验过程中,其对应的各个时段的不同水位计记录的水位值变化程度相近,且泥石流试验起动前期水位呈增加趋势,泥石流起动过程中,泥石流试验水位呈降低趋势。

2.3 试验孔隙水压特征

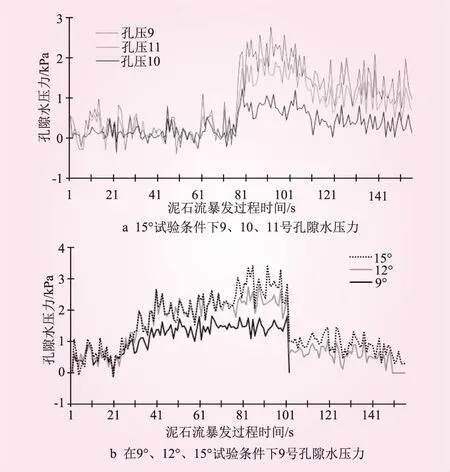

在水力类泥石流试验过程中,孔隙水压力的变化与泥石流的运动特征相关,不同试验坡度条件下水力类泥石流试验孔隙水压变化见图8。从图8可知:

(1)不同试验坡度条件下,相同孔隙水压力计位置,孔隙水压力值整体上与坡度呈正相关(即9°<12°<15°);泥石流孔隙水压力整体上与泥石流时间呈正相关,在泥石流起动前期(0~20 s)孔隙水压力较平缓,在泥石流起动后期(20~40 s)有显著增加,在此之后泥石流呈平稳增加趋势。

(2)在相同坡度(15°)条件下,水力类泥石流试验过程中的孔隙水压力值与泥石流试验槽孔隙水压力仪分布位置相关,相同泥石流时刻的泥石流孔隙水压力与其分布位置相关(10号<11号<9号),且在80s时孔隙水压力有突增特征,增加幅度为2 kPa。在泥石流起动过程中,孔隙水压力处于平稳状态,P10=1 kPa、P11=1.6 kPa、P9=2.1 kPa。

图8 水力类泥石流试验孔隙水压力变化

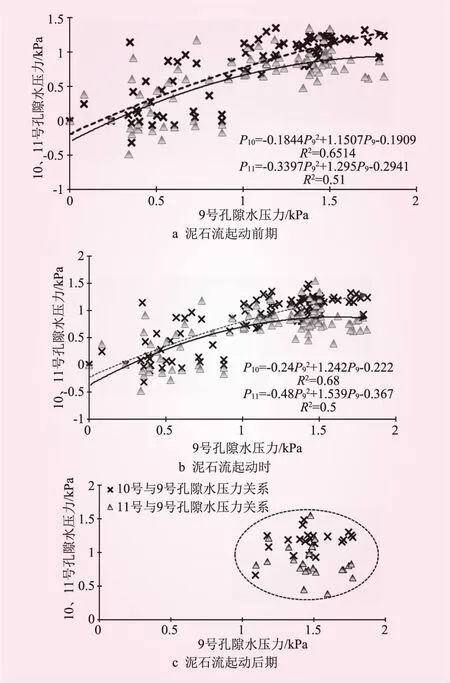

根据水力类泥石流起动试验的孔隙水压力条件,得到泥石流各个时刻的泥石流孔隙水压力值。9°条件下10、11、9号孔隙水压力的关系见图9。

从图9可知:

(1)泥石流的孔隙水压力值在整个过程中缓慢增加,且泥石流在起动前期和整个试验过程趋势相近,即水力类泥石流试验起动前期孔隙水压力关系(10、11号与9号孔隙水压力的关系)与整个水力类泥石流试验过程中的孔隙水压力关系(10、11号与9号孔隙水压力的关系)相近。

(2)各个孔隙水压力比值(10号与9号、11号与9号相对集中,即泥石流孔隙水压力在泥石流沟道堆积体侵蚀搬运过程中相对无明显变化,且9、10、11号孔隙水压力近似相等,约为1~2 kPa,平均为1.5 kPa。

图9 9°试验条件下水力类泥石流试验孔隙水压力变化

3 结 语

本文通过汶川强震区泥石流沟道物源堆积野外调查,在不同试验槽坡度(9°、12°和15°)和相同堆积厚度(12 cm)的试验条件下,得到了水力类泥石流起动过程中的水位和孔隙水压力变化特征:

(1)泥石流起动过程可概括为3个阶段,即前期地下渗流阶段、中期起动阶段、后期衰减阶段。在泥石流起动前期,不同试验槽坡度条件下的水位值增加时刻(14 s)比孔隙水压力增加时刻(9 s)滞后约5 s。

(2)水力类泥石流暴发时刻约为80 s,而试验水位峰值出现时刻约为50 s,试验峰值孔隙水压力峰值出现在80 s后,即基于水位峰值的水力类泥石流暴发预测更具有前瞻性。而泥石流的孔隙水压力能更准确反映泥石流暴发时刻的起动条件和受力特征。

(3)水力类泥石流的水位和孔隙水压力均呈现连续性,而在泥石流起动后,水位呈现下降趋势,孔隙水压力呈现同步增长型,且在泥石流起动时刻,孔隙水压力呈现突增状态,增加值约为1~2 kPa。