从一道选考实验题看背后的实证精神

2019-10-23朱满员

朱满员

(浙江省海盐高级中学 海盐 314300)

1 原题展示

2017年4月浙江省选考科目考试生物学试题中的第33题: 欲研究药物乙对海拉细胞增殖的抑制作用,请根据以下提供的材料与用具,以海拉细胞的细胞数变化为测定指标,完善实验分组设计和实验思路,预测实验结果并进行分析与讨论。

材料与用具: 海拉细胞悬液,药物甲溶液(对细胞增殖有影响),药物乙溶液,培养液、培养瓶,血细胞计数板,显微镜等。(要求与说明: 细胞计数的具体操作过程不作要求,不考虑加入溶液对体积的影响,实验条件适宜)

回答下列问题:

(1) 实验分组设计:

A组: 海拉细胞悬液+培养液

B组: 海拉细胞悬液+培养液+药物甲溶液

C组: 海拉细胞悬液+培养液+药物甲溶液,培养一段时间后,加入药物乙溶液。

(2) 完善实验思路:

参考答案: ①取细胞悬液加入到含培养液的培养瓶中,用血细胞计数板在显微镜下计数并记录;②将细胞悬液分别加入到A、 B、 C三组培养瓶中进行培养;③每隔一段时间分别测定三组培养瓶中的细胞数并记录;④当细胞增殖达到一定数量时,向C组加入药物乙溶液。⑤重复③,统计并分析所得数据。

(3) 预测实验结果(以坐标曲线图形表示实验结果,并标出加入药物的时间):

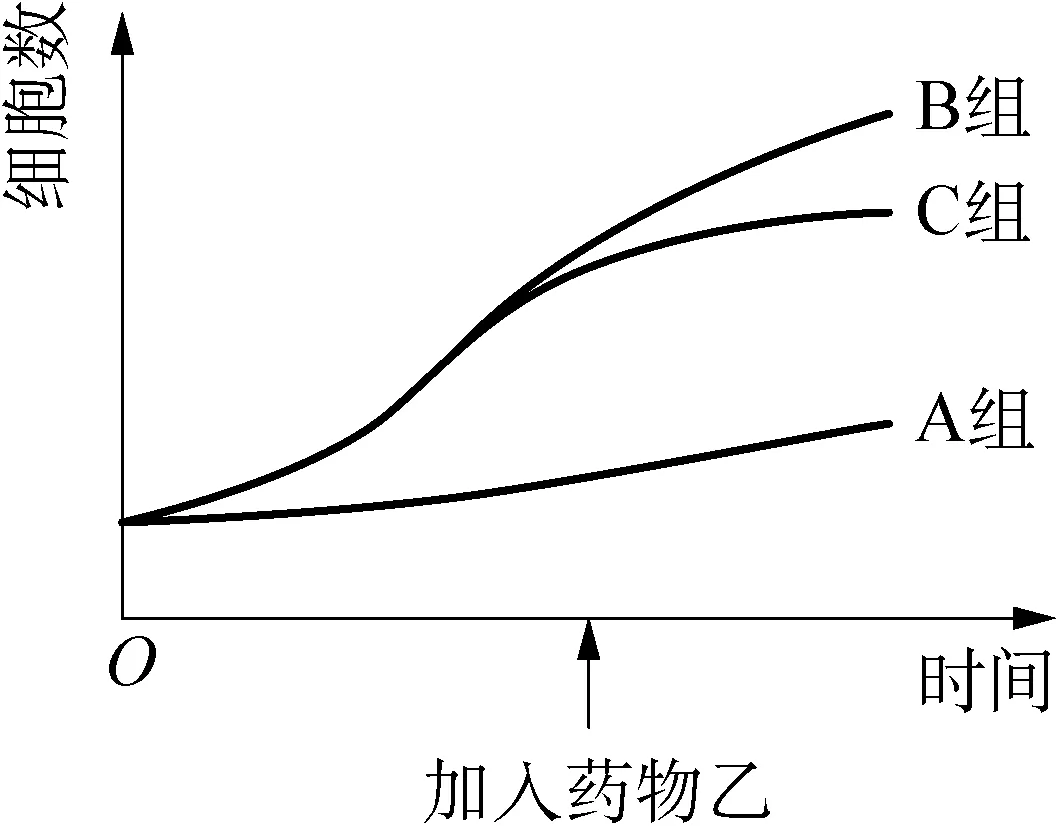

参考答案见图1。

(4) 分析与讨论: 药物甲的作用是促进海拉细胞的增殖。

图1 不同药物对海拉细胞增殖的影响

2 试题分析

基于该题的答案,会产生2个问题: ①为何要加甲药物?若要证明乙药物有抑制细胞增殖的作用,则只需2组: A组——海拉细胞悬液+培养液,B组——海拉细胞悬液+培养液+药物乙溶液,在相同且适宜的条件下培养一段时间后,B组的细胞数比A组的细胞少即可证明乙药物具有抑制细胞增殖的作用。先加甲药物促进细胞增殖,再加乙药物抑制细胞增殖,是不是有“将简单问题复杂化”之嫌?②甲药物也具有抑制细胞增殖作用可不可行?题干只说明对细胞增殖有影响,那在逻辑上促进与抑制都是可以的。

事实上,在药效的验证实验中有一个原则,即仅凭单一方法的某一指标,不宜下绝对的结论。针对某一效应,应同时采用不同物种/方法,多项指标的实验且都获得一致结果才好下明确的结论。如: 肺炎双球菌转化实验与噬菌体侵染细菌实验,2个实验采用不同的材料、不同的方法,却证明了同一个结论——DNA是遗传物质。DNA半保留复制的证明也是采用了不同的方法(Meselson和Stahl的实验、Taylor的实验、姐妹染色单体差别染色法[1])得到了相同的结论。所以,此题应是用不同的方法来研究乙药物的抑制作用,并采用了组间对照与组内的前后对照方式。于是题干中提供了一个甲药物,且只提示对细胞增殖有影响,并没有明确说明是促进还是抑制作用。所以,有许多学生对第(3)小题实验结果的预测进行了分情况讨论(图2),从而造成第(3)小题因多图而失分的情况。

不同药物对海拉细胞增殖的影响

不同药物对海拉细胞增殖的影响

3 试题背后的实证精神

出现两种实验结果预测图,说明学生只是在理论层面上分析甲药物的作用,而没有深究到实证层面。作为验证乙药物的抑制作用,若甲也具有抑制作用,如果C组的细胞数比B组的少,固然能说明乙药物有抑制作用。但如果C组的细胞数与B组无差异,则不能证明乙药物没有抑制作用。因为还有一种可能性是甲药物的抑制效果太好,将海拉细胞的分裂彻底抑制,乙药物就算有抑制作用也“抑无可抑”了。也就是说,此设计只能证明“是”,无法证明“不是”。相反,若甲药物具有促进细胞分裂作用的话,则没有此种情况。结论: 甲药物具有促进作用对证明乙药物的抑制作用才具有验证价值。所以,讨论甲药物具有抑制的情况是“多此一举”的。

由此可见,科学的验证过程是如此的严谨,对结论的认定是何等的审慎,这便是科学思维中的实证精神。

科学的实证精神还体现在另外两方面:

(1) 对人类认知偏见的谨慎 科学思维特别注重实证。而且为了实验的可靠性,科学家还为此确立了一系列的实验原则——对照原则、单一变量原则、可重复原则、可操作性原则等等。即在相同且适宜的条件下,只改变自变量A,再观测因变量B的变化。若变量A的改变一定会引起B的变化,并且还能用数学的方法精确地量化两者的关系,才能证明A和B具有因果关系。不止于此,由于生命系统的复杂性导致研究的主体会有“实证偏见”的认知缺陷,研究的客体也会受到“个体差异”和“安慰剂效应”的影响。严谨的实证精神对这些影响十分警惕,为此还创立了一套遵循“对照、双盲、随机、重复、公开”的方法和原则,以免自欺欺人。

(2) 对实验变量的“量化” 科学思维的两要素是逻辑与实证。在逻辑的层面上,判断一个事物“好不好”或“是不是”需要先确定一个关于“好”或“是”的标准。在实证的层面上,对实验变量需要先下一个可操作性的定义。例如,必修3“探究2, 4-D对插枝生根作用”的实验中,要确定生根效果好不好,是测定根的长度还是生根的数量?插枝上的根“短而多”与“长但少”这两种情况哪个生根效果好?所以教材中为避免这种无法比较的混乱,才选用枝条上根的总长度作为实验的观测指标。

科学始于计数,量化方法的突破还是许多学科从前科学阶段到科学阶段的转折点[2]。例如,孟德尔正是将杂交实验的结果用统计学的方法“量化”了,才让对遗传现象的研究走上了“科学之路”。又如,西德尼·法伯在众多的癌症中选择研究“白血病”,就是因为它有一项独特的诱人之处——方便计量[3]。2017年11月浙江省的学选考生物学试题中实验加试题的最后一问:“若为了检测某种药物对海拉细胞的增殖有促进作用,可在培养液中加入同位素标记的物质是,原因是。(参考答案: 胸腺嘧啶脱氧核苷酸 胸腺嘧啶脱氧核苷酸是DNA合成的原料,其进入细胞的量可反映细胞的增殖情况)”也是基于“实验因变量如何量化”而设置的。

所以,避免主观验证、量化实验变量、限定讨论范围、统一度量衡等思维习惯既是科学思维的体现,也是培养科学思维的有效途径。