江苏省新近纪沉积环境演化特征与长江古河道变迁探讨

2019-10-22苗巧银潘明宝冯文立高丙飞张大莲

苗巧银,张 平,潘明宝,冯文立,高丙飞,张大莲

(1. 江苏省地质调查研究院,江苏·南京 210018;2. 自然资源部地裂缝地质灾害重点实验室,江苏·南京 210018)

1 区域地质背景

江苏省位于中国东部沿海,长江、淮河的下游,东临黄海、东海,南连浙江,西邻安徽,北接山东,地理 坐 标 北 纬 30°42'-35°08'、 东 经 116°20'-121°54', 总 面 积108000km2。

本区居我国大陆东部两大构造单元——华北准地台和扬子准地台的衔接部位,与黄海、东海两大构造盆地紧密相连,地质构造复杂,著名的郯庐断裂带斜贯本区西北部。区内地层发育齐全,是我国最早进行地质调查的主要地区之一。北、西北、西南三面为低山丘陵环抱,占全区总面积的5%;中部和东部为大片冲积平原,占总面积的80%以上。北部(徐州—连云港一带的低山丘陵)是鲁南低山丘陵向南延续的侵蚀残丘,西南部低山丘陵中的宁镇山脉、茅山山脉海拔200-400m。

新近纪阶段,江苏省境内各盆地进入坳陷沉积期即稳定的沉积期,构造活动以拉张作用为主或者由热演化控制。具体表现为:在阶段早期(Ny1),正处于构造应力调整期所形成的坳陷盆地,其底部仍带断陷的特征;至晚期(Ny2),以盐城(黄海)事件为代表的拉张应力下,使盆地整体下降,转化为坳陷盆地;随着盆地的构造演化,受控的沉积物早期(Ny1)所发育的河流冲积沉积体系以充填为主,之后经过夷平逐渐进入准平原化期,所发育的河流冲积沉积体系,均以超复为特征(图1)。

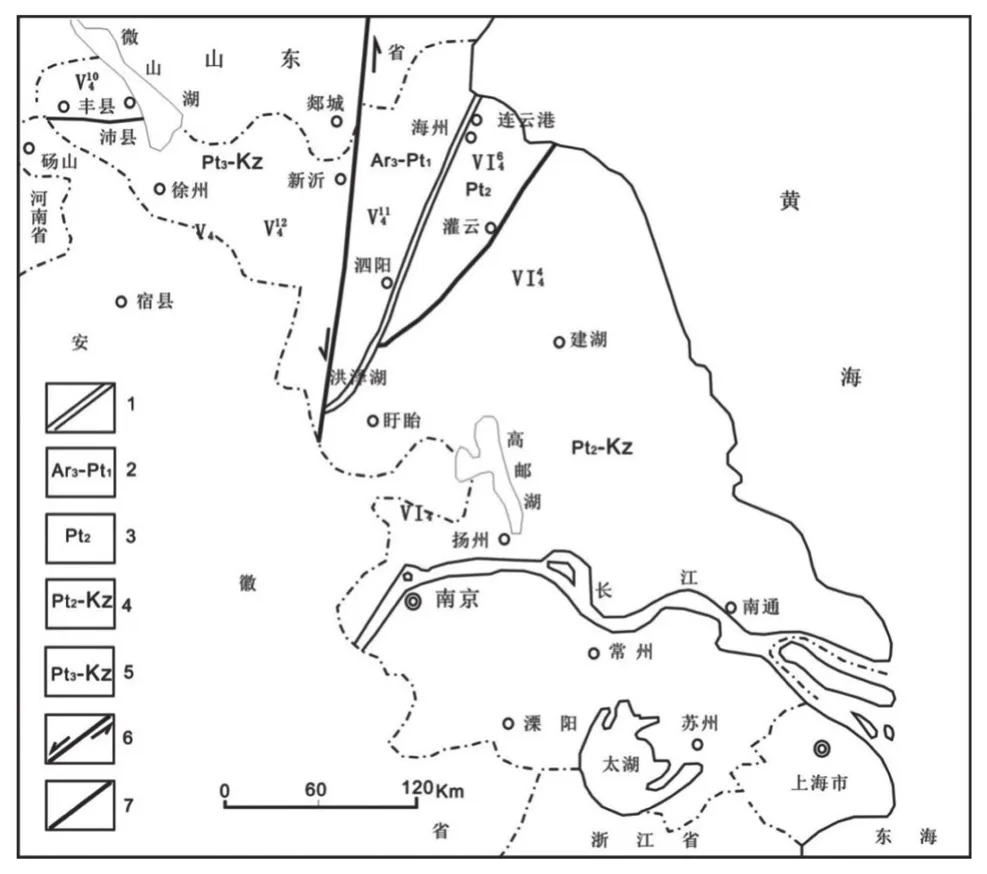

图1 江苏省地层分区图(据江苏省石油地质大队等)Fig.1 The stratigraphic division of Jiangsu province

2 新近纪典型剖面沉积特征

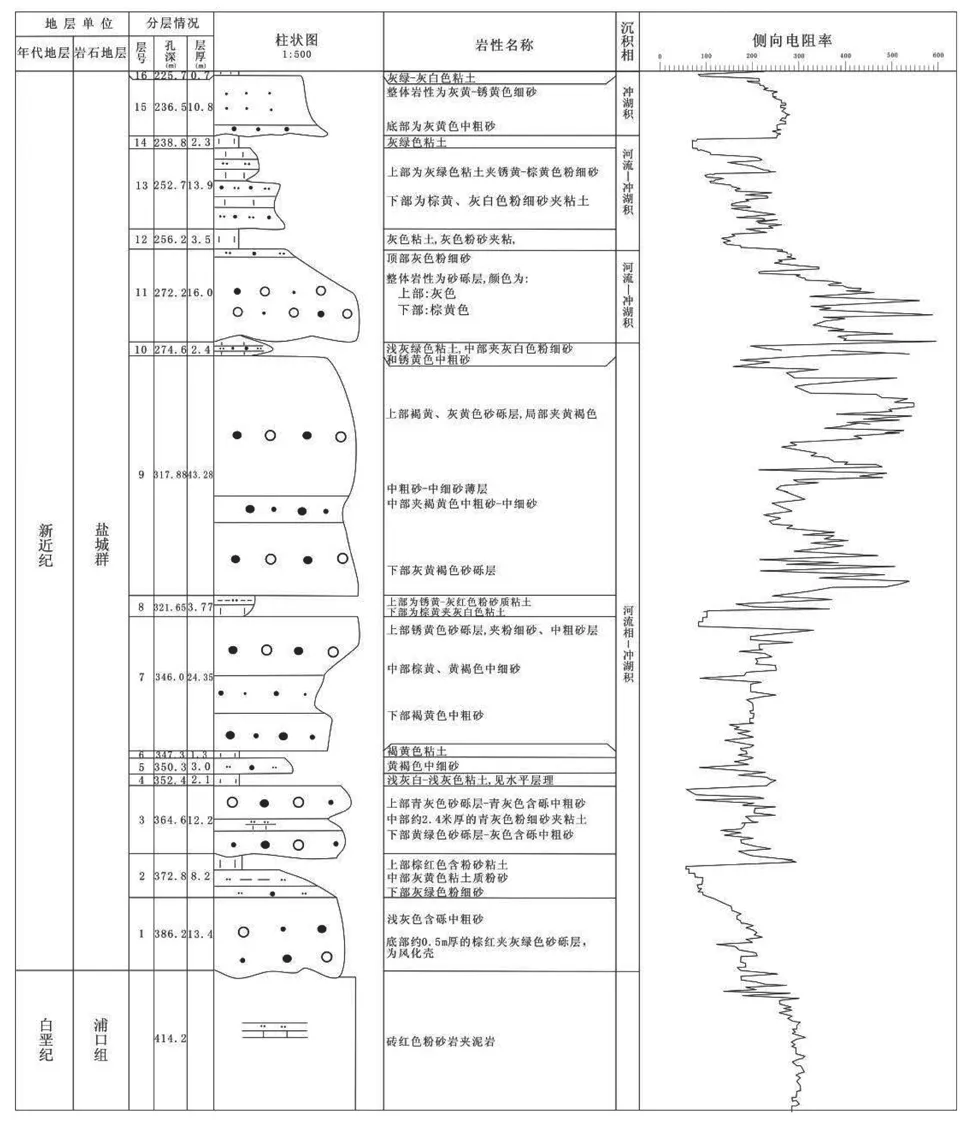

2.1 昆山市千灯镇ZK04孔盐城组剖面(图2)

上覆地层:海门组,浅灰色砂、含砾中粗砂、卵石层

盐城组(N1-2y),126m。

16、灰绿、灰白色黏土,偶夹棕黄色团块。0.7m。

15、灰黄色—锈黄色夹浅灰绿色—灰褐色细砂;底部为灰黄色中粗砂,砂质成分以长石居多,其次为石英。10.8m。

14、灰黄色夹浅灰绿色—浅灰绿色黏土,偶见铁锰团块,干燥后坚硬,碎屑呈似棱角状。2.3m。

13、上部为粉细砂,顶部呈灰紫色、夹黏土薄层,以灰绿色夹锈黄—棕黄色为主,含少量砾石及中粗砂,同时见黏土团块;下部为棕黄、灰白色粉细砂夹黏土,见水平色序微层理。13.9m。

12、暗灰色黏土。3.5m。

11、顶部为灰色粉细砂,整体岩性味砂砾层,局部见灰色黏土薄层,砂砾层上部颜色为灰色、下部为棕黄色。16.0m。

10、整体岩性为浅灰绿色黏土,下部富含有机质,呈灰黑色,中部夹灰白色和锈黄色中粗砂。2.4m。

9、上部为褐黄、灰黄色砂砾层,局部夹黄褐色中粗砂-中细砂薄层;中部为褐黄色中粗砂—中细砂层;下部为灰黄褐色砂砾层。43.28m。

8、上部为锈黄—灰红色粉砂质黏土,下部为棕黄夹灰白色黏土,总体具水平色序层理。3.77m。

7、上部锈黄色砂砾层,局部夹粉细砂、中粗砂层,砾石成份较杂,有灰岩,玉髓,石英砂岩等;中部棕黄、黄褐色中细砂,局部夹棕红夹灰白色黏土;下部褐黄色中粗砂,长石易风化成高岭土。仅343.0m见一瓣布氏土星介,此时出现的土星介即是可以适应缓流水环境的淡水属。24.35m。

6、褐黄色黏土,可见细小的灰白色条带。1.3m。

5、黄褐色中细砂,中细砂成分以长石及少量岩屑为主。3.0m。

4、350.3-352.4 m,浅灰白色—浅灰色黏土;粉砂以层面砂形式出现,水平层理,微交错层理发育。2.1m。

3、352.4-364.6m,上部为青灰色砂砾层—青灰色含砾中粗砂;中部夹约2.4m厚的青灰色粉细砂夹黏土,水平色序层理隐约可见,局部见有机质富集的泥炭;下部为灰绿色砂砾层—灰色含砾中粗砂,砾石成份以石英、岩屑为主,次棱角状,砾径大小不一。12.2m。

2、364.6-372.8 m,上部为:棕红色含粉砂黏土—黏土,中部为灰黄色黏土质粉砂,下部为浅灰绿色粉细砂。8.2m。

1、372.8-386.2m,浅灰色含砾中粗砂,成份以中粗砂为主,其次少量砾石,底部0.5cm棕红色夹灰色砂砾层,该层为强风化层。13.4m。

~~~~~~~~~~~~~~~~ 不整合 ~~~~~~~~~~~~~~~~

下伏地层:浦口组砖红色粉砂岩夹泥岩。>28m。

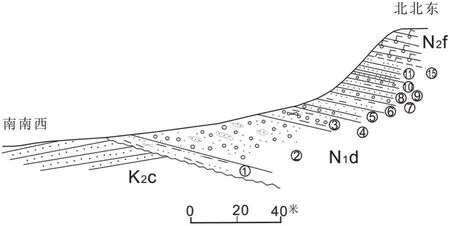

2.2 江苏江宁县方山洞玄观组剖面 (118°52'、31°55')(图 3)

上覆地层:方山组(N2f)灰黑色气孔状橄榄玄武岩

--------------------------- 假整合 ---------------------------

洞玄观组厚62.8m。

15、黄棕、灰白色粉砂黏土层,含有钙质团块。2.6m。

14、黄褐色细砂岩,下部含少量砾石和钙质团块。产啮齿类腿骨。3.1m。

13、灰褐色砂砾岩,砾石大小一般1-3cm,个别大干20cm,成分以石英岩、脉石英为主,次为基性岩、燧石等。底部夹有透镜状中粗砂层。0.4m。

12、黄棕、灰白色粉砂黏土岩,含钙质团块。1.7m。

11、棕黄色细砂岩,底部含砾,砾径0.5-1.5cm,个别为3cm,往上砾石减少。1.4m。

图2 ZK04孔盐城群钻孔剖面Fig.2 The drilling section of ZK04 hole in Yancheng group

10、黄褐色砂砾岩。0.4m。

9、黄棕、灰白色粉砂黏土岩,含钙质团块。4.3m。

8、黄褐色细砂岩。1.7m。

7、黄褐色砂砾岩,砾石成分以石英岩、脉石英为主,次为基性岩、安山岩、燧石等,呈次圆—次棱角状,少量扁平状、圆状,砾石大小以1-3cm为主,无定向排列。2.6m。

6、黄棕、灰白色粉砂黏土岩,含有块径1-10cm之钙质团块及少量中粗砂,具灰白色网纹。6.0m。

5、褐黄色细砂岩,层内星散状分布有砾径0.3-0.5cm的石英质砾石,层理明显。4.2m。

4、黄褐色砂砾岩,砂砾比为1:2,砾石呈次棱角状,少数次圆状,大小0.5-3cm,成分为石英岩、脉石英、燧石、粗安岩、基性岩等。0.9m。

3、褐黄色黏土质粉砂岩,中部夹一层20-30cm的砂砾层,砾径多为1-3cm,产啮齿类骨盆、脊椎骨。7.8m。

2、灰黄、褐灰色砂砾岩,砾石成分复杂,以石英岩、脉石英为主,次为基性岩、砖红色砂岩、燧石、安山岩等,夹透镜状、豆荚状之细粉砂岩。20.9m。

1、灰黄色局部砖红色粉砂质黏土岩,含少量砾石,近底部局部砾石集中成厚10cm左右的砾石层,砾石成分以硅质岩为主,次为黄红色基性岩及砖红色细砂岩,产哺乳类:spanocricetodon ningensis。4.8m。

~~~~~~~~~~~~~~~~ 不整合 ~~~~~~~~~~~~~~~~

下伏地层:赤山组(K2c)砖红色细粉砂岩

1956年李立文等在本剖面上部发现哺乳类:Anchitherium aurelianense化石。

图3 江宁县方山洞玄观组剖面Fig.3 The section of Xuanguan formation in Fangshandong,Jiangning county

2.3 六合县黄岗砂矿剖面雨花台组(118°48'、32°29')

上覆地层:方山组灰黑色气孔状玄武岩,气孔部分为沸石、方解石充填。

------------------------- 平行不整合 -------------------------

雨花台组上部,厚度51.4m。

32、灰红、砖红色凝灰质细粉砂岩,微层理发育。0.7m。

31、灰黄、褐黄色凝灰质砂砾岩与含砾凝灰质砂岩互层,微层理发育。砾石成分复杂,除玄武岩砾石外,分选性、磨圆度良好。2.9m。

30、灰红色凝灰质砂岩与凝灰质砂质泥岩互层,微层理发育。1.5m。

29、浅紫灰、棕灰色厚层泥岩、砂质泥岩,含粉砂团块,下部夹泥质粗砂扁豆体。2.0m。

28、桔黄、黄褐色含砾不等粒砂岩,交错层理发育,泥、砂质胶结。上部夹浅紫灰色砂质泥岩条带。5.3m。

27、浅灰、浅紫灰色厚层细砂岩、粉砂岩,泥质细砂岩、粉砂岩含砂不均。0.6m。

26、灰黄、灰白色含砂砾岩、含砾不等粒砂岩,含砾不均匀。含灰色粉砂团块,微层理发育。砾石成分以石英岩、石英砂岩、硅质岩、脉石英、燧石为主,砾径一般在3cm以下,多呈圆、次圆状。含哺乳类Hipparion cf. platyodus,“Diceratherium”cf. minus, Pliomastodon cf.matthewi, Giraきdae,Cervidae。2.4m。

25、浅灰绿色厚层泥岩、粉砂质泥岩及少量泥质粉砂岩,含砂量不均匀。1.1m。

24、粉红色厚层砂质泥岩。1.9m。

23-20、灰色气孔状粗玄岩与灰红色厚层沉凝灰岩互层。11.5m。

19、灰、粉红色厚层泥岩、沉凝灰岩,含钙质结核及团块。13.3m。

18、紫灰、灰黄色气孔及杏仁状橄榄粗玄岩(未见底)。8.2m。

雨花台组中部(下接六合县小盘山雨花台组实测剖面),厚度23.3m。

17-14、灰黄、浅棕灰色气孔状橄榄粗玄岩、橄榄玄武岩。6.3m。

13、灰黄色橄榄粗玄岩,具板状裂隙。12.6m。

12、黑灰色致密状橄榄玄武岩,球形风化。1.7m。

11、灰黑色气孔状橄榄玄武岩,气孔发育呈蜂窝状,部分有沸石、方解石充填。0.4m。

10、灰黄色橄榄粗玄岩,具板状裂隙。2.3m。

雨花台组下部(下接六合县灵岩山雨花台组实测剖面),厚度38.9m。

9、砖红色厚层含粉砂泥岩。1.5m。

8、土黄色厚层钙质粉砂质泥岩,中部钙质含量高,风化面呈疙瘩状。含砂量不均匀,有的为泥质粉砂岩。3.0m。

7、灰黄、桔黄色细砂、粉砂与粉红色粉砂质泥岩呈韵律互层。4.5m。

6、灰黄、棕黄色含砂细砾层夹含砾细砂扁豆体,微层理发育。砾石成分主要有石英岩、石英砂岩、硅质岩、脉石英、燧石、砂岩等,砾径一般在1cm以下,呈次棱角、次圆状1.5m。

5、棕黄色含砂砾石层,砾石成分同上,砾径一般1-3cm,多呈圆、次圆状。含哺乳类Hyotherium cf.palaeochoerus,Tetralophodon sp., “Diceratherium”sp.。2.4m。

4、桔黄、灰黄色细砂,交错层、微层理发育。下部含较多不规则粉红色含粉砂泥岩团块。3.0m。

3、棕黄、灰黄色含砾细砂,交错层发育。砾石成分有石英岩、石英砂岩、硅质岩、脉石英、燧石、砂岩等。砾径一般3cm以下,多呈圆、次圆状。同时含不规则状粉红色含粉砂泥岩同生砾。5.2m。

2、棕黄色含砂砾卵石夹薄层细砂,且与灰色亚砂土、亚黏土韵律互层,微层理发育。砾石成分同第3层,砾径1-3cm,多呈圆状。2.7m。

1、灰白色砾卵石夹薄层粗砂细砂扁豆体,砾石成分复杂,主要有石英岩、石英砂岩、硅质岩,次有脉石英、燧石、砂岩、安山岩、变质流纹岩、花岗闪长岩等,砾径一般1-10cm,大者达20cm,多呈圆状,排列较规则。15.1m。下伏地层:赤山组砖红色粉、细砂岩

~~~~~~~~~~~~~~~~ 不整合 ~~~~~~~~~~~~~~~~

2.4 江苏省泗洪县鲍集公社鲍1孔(5)下草湾组柱状剖面

上覆:下草湾组上段,浅灰绿色粉砂质泥岩。

--------------------------- 假整合 ---------------------------

下草湾组下段,视厚163.5m。

11、土灰色砂岩、粉砂质泥岩。21.6m。

10、灰色粉砂质泥岩。2.0m。

9、灰色粗砂岩。4.6m。

8、灰色细砂岩。21.8m。

7、土灰色粉砂岩、泥质粉砂岩。夹薄层泥质条带,显水平层理,层面含白云母碎屑及植物碎片。17.2m。

6、土灰色泥岩,显水平层理,含植物化石。2.0m。

5、灰色细砂岩,含钙质结核。11.5m。

4、灰色泥质粉砂岩,显水平层理,含白云母碎屑。6.0m。

3、灰色含砾细砂岩,松散,局部较粗,偶含较多灰岩、石英岩砾石。40.0m。

2、灰绿色泥岩,底部含不规则钙质结核与条带。2.1m。

1、灰色砂砾岩,砾石以石英为主,次为砂岩、燧石等。34.4m。

下伏:阜宁组棕色泥岩。

2.5 新沂县王圩剖面 (118°20'、34°9')宿迁组

上覆地层:豆冲组灰黄色砾石、中细砂层。

~~~~~~~~~~~~~~~~ 不整合 ~~~~~~~~~~~~~~~~

宿迁组总厚度42.8m。

10、灰色粗砂亚黏土层,向下渐变为中粗砂层。0.5m。

9、浅灰、灰绿色中粗砂层。5.5m。

8、浅灰、灰绿色含砾粗砂层,含砾量约20%,砾石成分为石英、硅质岩、燧石和长石组成,呈次棱角状,砾径一般0.2-1cm,粗砂以石英、长石为主。0.6m。

7、浅灰色粗砂,松散,底部含少量细砾。2.6m。

6、上部灰黄色夹绿色黏土层,下部棕黄、灰绿色相杂细砂亚黏土层,底部相变为粉砂层。3.1m。

5、灰白色中粗砂层,夹数层薄层灰绿色细砂亚黏土层,与下层界线清晰,具冲刷痕迹。13.7m。

4、浅绿、灰绿色亚黏土层,具水平层理。2.9m。

3、灰绿、浅绿色亚黏土和粗砂亚黏土互层,底部含零星细砾,具水平层理。11.1m。

2、浅绿、棕黄、紫红等杂色含砾、粗砂亚黏土层,含砾量占15%,砾石成分为脉石英、片麻岩、长石等,具次棱角状,砾径0.2-2cm左右。1.5m。

1、灰色砾石亚黏土层,砾石成分以脉石英为主,砾径1-3mm左右。1.3m。

~~~~~~~~~~~~~~~~ 不整合 ~~~~~~~~~~~~~~~~

下伏地层:王氏群紫红色砂砾岩。

3 新近纪沉积环境演化

新近纪时,盆地的演化由断陷复进入拗陷阶段,加上盆地经古近纪长期剥蚀充填,已经成了比较开阔的拗陷型盆地。这一时期气候较湿润多雨,河流作用增强,在东部开阔的拗陷里广泛堆积了盐城群一套多旋回的砂砾岩和杂色黏土岩组成的河流相为主的盐城组沉积,西部的小湖盆中先后分别堆积了河湖相的下草湾组、宿迁组和洞玄观组、雨花台组。前期沉积在坳陷区全而厚,隆起区只发育其上部地层或完全缺失,表现为渐进超覆的沉积特点。后期沉积具有广泛超覆性质,不再明显反映盆地的形状特点,沉积物自西向东逐渐变细,厚度逐渐加大,并且沉积中心逐渐由陆上向海区转移。

新近纪,郯庐断裂带及以东地区的一些继承性的坳陷中接受沉积,尤以苏北—南黄海盆地最为发育,沉积了河湖相杂色碎屑岩。靠近郯庐断裂带有大量玄武岩喷发,可分两期喷发:早期洞玄观旋回、晚期方山旋回。都为裂隙中心式多次喷发。由拉斑玄武岩浆演化为碱性玄武岩浆和霞石玄武岩浆。

3.1 新近系盐城组

盐城群岩性可分上、下两部分:上部主要为灰绿、棕黄、棕红色泥质砂岩、砂质泥岩夹泥岩、钙质中砂岩、砂岩、含砾砂岩,或粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉细砂岩、中粗砂岩组成,夹数层玄武岩;下部主要为棕红、浅棕、灰绿、黄绿色泥岩、泥质粉砂岩、细砂岩为主,夹泥岩及含铁砂岩,局部夹中粗砂岩、含砾砂岩、砂砾岩。底部夹少量玄武岩。

区内盐城组厚度、岩性变化较大。以东台三仓沉积厚度较大,盐城南洋次之,金坛地区较薄,下部沉积继承三垛组沉积时期特点,岩性、厚度由凹陷中心向边缘或隆起地带变粗减薄。如苏北盆地盐阜地区较厚,往西北至边缘阜宁较薄,岩性明显变粗,为粉细砂岩夹泥岩,至沭阳一带则为紫红色砂砾岩夹页岩。东台地区在东部东台三仓一带最厚,往西至海安、江都一带稍变薄,至金湖地区厚不足百米。

上段分布极为广泛,超覆披盖于整个苏北一南黄海盆地,盐城组下部缺失沉积的隆起地带皆有分布,与下段相比,岩性普遍较粗,砂砾岩发育。但厚度仍以坳陷中心较厚,边缘或隆起地带较薄,如在苏北盆地盐阜地区盐城一带厚度较大,由此向西北逐渐减薄,至阜宁地区减至392m,至沭阳厚仅数十米。东台地区由东往西逐渐变薄,即上段在东台三仓较厚,往西海安南莫庄厚、至兴化陈堡厚、至金湖三河依次减薄,而至盱眙地区厚仅70m,岩性主要为玄武岩,仅夹数米泥岩沉积。

3.2 新近系洞玄观组、方山组、雨花台组

该套地层主要分布于南京地区,方山组所代表的玄武岩沉积相分布相对广泛。

洞玄观组为一套河湖相一洪积和火山堆积。本组岩性在江宁方山主要为棕黄、灰白色砂砾岩,灰白、褐黄色泥岩。浦镇地区含较多的灰红、粉红色泥岩、含砾泥岩、钙质泥岩和砂质泥岩,夹含砾岩屑砂岩。溧阳上储庄为灰、深灰色砾岩与灰白色泥岩不等厚互层。盱眙花果山地区主要为玄武岩,夹泥岩。为中新世。

雨花台组因地理位置不同岩性变化较大,南京、六合地区常可三分,下部在南京菊花台为棕黄、棕红色砾石层、砂砾层、砂层夹灰白色泥岩或黏土凸镜体。西善桥贾东村东北为棕黄、棕红色砂砾层,其上斜层理发育。江宁陡岗为棕黄色砂砾层。南京板桥曹前山为灰褐、黄褐色砾石层夹灰绿、灰红色粉砂质泥岩。六合桂枝山为棕黄、黄褐色砾石层夹黄褐、褐棕色砂层。在六合横山本组下部砂砾层覆于阜宁组砂岩之上,其岩性特征与灵岩山基本一致。南京栖霞山南林村油山有一层砾石层平铺于青龙灰岩之上,砾石层的岩性特征与灵岩山、横山等地砾石层相似。六合灵岩山为土黄、桔黄色钙质、砂质泥岩,灰黄、棕黄色含砂砾石层,灰、灰白色砾卵石。中部在六合小盘山为灰黄色粗玄岩、橄榄粗玄岩,夹少量黑灰、棕灰色玄武岩。在江宁方山为灰黑、紫灰色气孔状玄武岩与致密状玄武岩互层。六合陈项营、为灰黄、灰黑色橄榄粗玄岩、气孔状粗玄岩。上部岩性在江宁方山为灰黄、黄褐色凝灰质砂砾岩、凝灰质砂岩及沉凝灰角砾岩。六合一仪征地区为灰、灰黄、灰红色凝灰质砂砾岩,底部偶夹少量粗玄岩,沉积不稳定。因此,雨花台组主要岩性为由一套松散之砾石层、砂砾和少量粉砂、黏土层组成。砾石由石英岩、铁碧玉、燧石、碧石角砾岩、变质火山岩组成,含玛瑙,砾石磨圆度好,呈滚圆状。本组中不同碎屑物的透镜体,斜层理及交错层发育,具典型河流相沉积特征,其下部为山前洪积一网状河流的砂砾屑沉积,其上部以湖相沉积为主,间有基性火山喷发。时代为中新—上新世。

方山组为陆相基性火山岩。可分上、下两段、即上玄武岩段和下玄武岩段。上段为灰黑色细粒气孔状橄榄玄武岩夹灰红、暗紫红色玄武质集块角砾岩、集块岩及沉集块凝灰角砾岩;下段未灰紫、灰黑色气孔状橄榄玄武岩互层,夹薄层似鲕状、豆状玄武。时代定为上新世晚期。

3.3 新近系下草湾组、宿迁组

下草湾组和宿迁组主要分布于徐洲、新沂、沭阳、泗阳、泗洪、盱眙和连云港等地区。

下草湾组主要岩性由钙质砂岩和泥岩组成,分上下两段:上段岩性为灰绿、浅灰夹粉红色泥岩、钙质泥岩,夹灰白色凹凸棒石黏土岩、粉红色钙质粉砂质泥岩、浅灰色细砂岩、灰黄色砂、砾岩透镜体,局部夹玄武岩;下段为灰、棕黄色细砂岩、含砾细砂岩、泥质粉砂岩,夹灰、灰绿色泥岩、粉砂质泥岩,底部为砂砾岩,局部地区为褐黄、棕黄色铁质砂砾岩,其中淮河以北为浅灰色、灰绿色泥岩和粉砂质泥岩夹含砾砂岩及细砾岩,淮河以南为灰绿色、灰白色泥岩与灰黑色玄武岩相间,偶夹粉红色、灰白色含砾泥岩。下草湾一管镇一带为灰绿色钙质泥岩,棕黄色细砂岩、砂砾岩;峰山地区为棕黄色中细粒砂岩、砂砾岩;古城石鼓山夹二层粗玄岩及粗玄岩与气孔状玄武岩互层,盱眙河桥为浅灰绿色钙质泥岩夹灰黑色玄武岩;泥岩常具微层理,为湖相为主的沉积,粉细砂岩多具水平层理,属河湖相沉积,上段以湖相为主,下段以河流相为主。

宿迁组岩性主要为灰白、灰绿色中粗砂,灰绿、棕黄色黏土、含砾亚黏土及灰黄、棕黄色粉细砂层,产脊椎动物和孢粉等化石,为河湖相为主的沉积。本组岩性、岩相、厚度横向变化较大,以马陵山地区发育较好,山麓岩性较粗,以含砾中粗砂为主,夹砂质黏土,砂砾分选磨圆均差,为洪积一坡积沉积,厚度较薄;山麓外缘,分选渐好,局部具斜层理或夹砂透镜体,为冲一洪积或滨湖一洪积沉积。宿迁县晓店、嶂山、井头一带岩性为灰白、灰绿色中细砂,质纯,以石英砂为主,夹长石砂。丰沛和沂沭河平原地区岩性较细,为灰绿色砂质黏土,或与灰白色粉细砂呈韵律互层,或夹砂层,为河湖相沉积。其厚度在山麓地带薄,平原地区厚,以宿迁一带最厚。所以,本组岩相横向变化较大,山麓地区岩性较粗,砂砾分选性及磨圆度均差,为洪积一坡积沉积;山麓外缘,分选渐好,局部具斜层理或夹砂凸镜体,为冲一洪积或滨湖一洪积沉积;平原地区岩性较细,为黏土与粉细砂互层,属河湖相沉积。

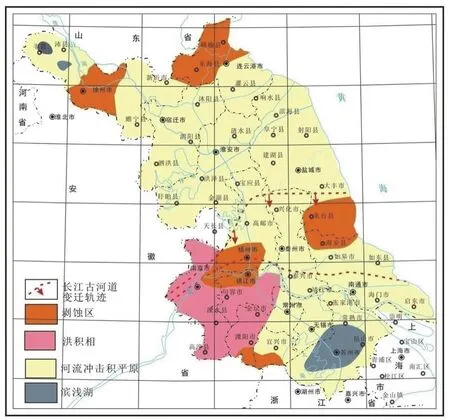

根据以上几个同时异相各组岩相的介绍,总结如下:长江以南常州—苏州一带主要为河流相与湖相,伴随三角洲过渡相沉积;而南京地区及其周边,以河流相为主,尤其为河流夹火山岩相;洞玄观组为一套河湖相一洪积和火山堆积;雨花台组下部为山前洪积一网状河流的砂砾屑沉积,其上部以湖相沉积为主,间有基性火山喷发;方山组岩性主要为玄武岩,为火山喷发相。长江以北新近纪早期为一套泛滥平原相洪水与河流相沉积,苏北盆地各凹陷以河湖相沉积为主,凹陷边缘为过渡相三角洲沉积;上新世时长江古河道已出现于苏北盆地,河床相砂砾层沉积由北向南迁移,反映长江古河道变迁方向,其中南京地区的雨花台组的大套河流相砂砾层被认为是长江最初流经南京沉积而成。

新近纪时北区下草湾组下段以河流相为主,上段以湖相为主,欢口盆地与黄口盆地凹陷仍以湖相为主,其中黄口盆地物源来自东部山区,水流方向为自东向西、自北向南;欢口盆地物源来自鲁东隆起区,水流方向为自西向东、自北向南。宿迁组岩相横向变化较大,山麓地区岩性较粗,砂砾分选性及磨圆度均差,为洪积一坡积沉积;山麓外缘,分选渐好,局部具斜层理或夹砂凸镜体,为冲一洪积或滨湖一洪积沉积;平原地区岩性较细,为黏土与粉细砂互层,属河湖相沉积。

总之新近纪为一套广泛超覆沉积,一套杂色疏松的陆源粗屑河流、泛滥平原相、陆上洪水沉积环境,伴随有各凹陷的湖相、三角洲相沉积。

4 古长江演化

苏北盆地新近系是否存在长江河道的沉积,对长江古河道的变迁和演化研究具有重要的影响作用,本文参阅了有关长江古河道的研究论文,并结合本次项目研究成果,现就长江古河道的演化进行简要论述并提出一点自己的新认识。

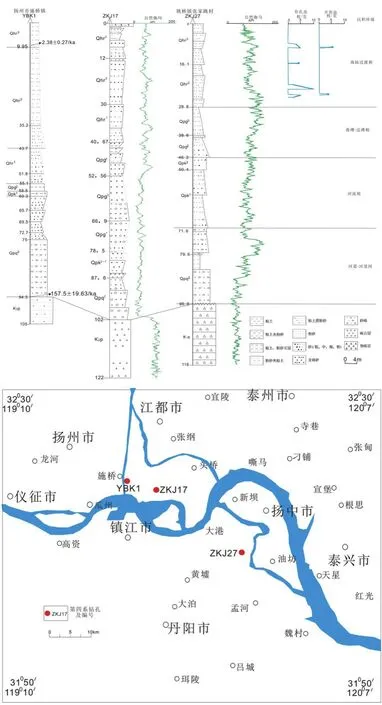

南京师范大学地理科学学院郑洪波教授长期从事青藏高原隆升及其环境效应研究,他在“长江东流水系建立的时限及其构造地貌意义”一文中提出长江东流水系建立于渐新世/中新世之交的观点,即长江形成时间至少是在2300万年前(即中新世早期),是指从青藏高原而下,流入东海的长江的形成年代,此时长江入海并未经过江苏境内。范代读、李从先在“长江贯通时限研究进展”一文中指出长江东西向贯通时间在2.58 MaBP前后,张祥云在“南京一仪征地区新近纪砂砾层层序及古长江的形成与演化”中指出古长江是在古近纪断陷盆地的基础上,经历了中新世多个汇水盆地的发育阶段至上新世形成古长江雏形,并于更新世早期基本定型,其形成及演化过程均与新构造活动息息相关,特别是与古长江断裂带在近时期的活动密切相关。以上长江形成雏形和贯通时间为新近纪末期观点基本一致,而“长江三角洲地区TZK3孔碎屑锆石U-Pb年龄及其物源意义”一文,据泰兴钻孔测年研究指出长江贯通年龄为3.04-3.7Ma。综合以上几种观点得出古长江(下游段)的雏形形成于新近纪末期,大致经南京仪征、高邮湖、泰州、泰县,并继续向北东方向延伸至琼港附近入海,古长江主河道基本成型,即长江东西向贯通时间为新近纪末期。此次本课题组与江苏省地震局、南京大学合作在扬州市施桥镇运河大桥东侧施工钻孔YBK1(见图4),白垩系之上第四纪底界一套砂砾层所测年龄为15.7±1.96万年(采用锆石测年法),据图4可知,白垩系地层之上,YBK1为黄灰色砂砾层,ZKJ17孔为黄褐色—黄灰色砂砾层,ZKJ27孔为灰黄色砂砾层,三孔岩性和颜色相近,均为河流相河床亚相沉积环境。且钻孔YBK1位于长江三角洲顶端,ZKJ17、ZKJ27孔位于镇江长江南北两岸,所以三孔相似的岩相特征均为长江成因,且推测长江演化至现今位置即长江自扬州、镇江东流入海最早时限为中更新世晚期。

长江演化至现今位置,经历了新近纪构造运动的影响以及河道的逐步变迁。中新世以来,区内差异性升降运动加剧,本区南京江浦、宁镇地区强烈抬升,北部金湖一高邮地区持续下沉,之后差异性升降运动继续,同时由于郯庐断裂带的强烈活动,沿断裂有基性火山喷溢活动,形成泥岩夹玄武岩组合。该时期坳陷盆地多数向北开口,形成南浅北深的簸箕状盆地特征。古地貌除南西高、北东低的总趋势外,中新世时期本区的水系主要发育在北部,且以山前或山间洪冲积一网状河系粗碎屑堆积为特征。尚未形成统一的汇水盆地或河道,沉积物多属近源物质的再搬运堆积,中新世时期本区西部的水系主要发育在西北部,且以山前或山间洪冲积—网状河系粗碎屑堆积为特征。从空间分布及流向上分析,各水系尚未形成统一的汇水盆地或河道,沉积物多属近源物质的搬运堆积。

中新世末期一上新世早期,本区地壳强烈抬升,区内基性岩浆喷发强烈,是本区规模最大的玄武岩喷发期,同时差异性构造运动强烈,江浦一宁镇及江浦一冶山古生界剥蚀区强烈抬升;六合一马集中新世坳陷区缓慢掀起;而沿江附近,受长江断裂带控制,沿江断谷持续下沉。直至新近纪末期,沿江一带由于受长江断陷带影响形成坳陷带,接受雨花台组沉积。当时古地理总体表现仍为南西高、北东低。

图4 钻孔柱状剖面与钻孔分布Fig.4 The column pro fi le and distribution of boreholes

雨花台组沉积时期由早至晚沉积中心(或主河道位置)由北向南迁移,即南京—仪征北部以缓慢掀起为特征的地壳运动正在继续,迫使河道不断南移,直至新近纪末期。

上新世时期,新构造运动在南京至仪征地区的显著特征除表现为西南丘陵山区进一步隆升,东北部坳陷区进一步沉降外,还表现为沿江断陷带的形成以及近东西向江都古隆起的缓慢隆升,逐步形成了区内一个较统一的向北东开口的汇水盆地。以江浦—冶山北东向隆起带为分水岭,南侧以宁镇近东西向隆起带为南界,主河道位于南京菊花台、盘城、仪征小河口、仪征马集、大仪集一带,向北东汇入古高邮湖坳陷盆地之中。南京至仪征地区由北向南掀斜活动的继续,以及仪征小河口地区近东西向断陷构造的逐步形成,迫使古长江河道不断南移,并在仪征小河口地区改道向东偏北方向继续延伸。加之玄武岩的溢出或喷发,新近纪末期古长江的流向已转向北东东或正东,泰兴钻孔测年资料显示长江古河道砂砾年龄为3.04-3.6Ma左右,即古长江(下游段)的雏形,且由于新近纪—更新世早中期苏北盆地向准平原化发展,使长江在苏北盆地内南北向来回游荡,直至中更新世晚期约15.7万年左右,长江经南京、扬州、镇江、泰兴、海门、启东等地流入东海,逐渐形成现今地貌形态(图5)。

图5 盐城组上段(宿迁组)岩相古地理图Fig.5 The lithofacies paleogeographic map of the upper Yancheng formation (Suqian formation)

5 存在问题

本文主要依据省内已有最新钻孔、剖面等岩性资料以及相关文献的微古、测年、岩矿等测试资料,对研究区进行沉积相的识别和判定,进而绘制本省区新近纪古地理图,虽然省内各区进行了全面的钻孔搜集,但并未对缺孔进行打孔,未做连孔剖面分析,是本次研究的主要不足,且相变快、沉积环境复杂,所以对每个区岩相变化不够细致。新近纪长江古河道的变迁多为分析别人研究资料,进行整理和总结,得出长江古河道雏形形成于新近末期,本文根据实际测试资料将长江演化至现今地貌时限推测为中更新世晚期,是此次的新结论,具有一定启发意义。