长期隔年施磷对陇东旱塬作物产量和土壤肥力的影响

2019-10-21丁宁平李利利周海燕尚来贵

丁宁平,王 婷,李利利,周海燕,尚来贵

(1.平凉市农业科学院,甘肃平凉 744000; 2.甘肃省农业科学院土壤肥料与节水农业研究所,甘肃兰州 730070; 3.甘肃农业大学农学院,甘肃兰州 730000)

磷是植物生长的必需营养元素之一,然而化学磷肥施入土壤后,极易被土壤离子固定[1-2]。有报道指出,施入土壤中的磷肥至少有70%~90%以不同形态的磷积累于土壤,难以被植物吸收和利用[3]。中国现代农业生产中农户常施用大量的磷肥[4],但磷肥的当季利用率通常只有10%~20%[5],过量使用磷肥既浪费资源也会导致水体污染,因此,合理施用磷肥对提高土壤可利用磷水平、保障作物产量和生态环境安全均有重要意义。已有研究表明,合理施用磷肥能提高作物产量、改善作物品质[6-10],有效提升土壤肥力水平[4,6,11]。王淑英等[11]和沈强云等[12]研究显示,长期施磷能提高土壤全磷和有效磷含量,补充土壤磷库,保证作物产量。俄胜哲等[4]、高 静[13]、魏 猛等[14]研究显示,当土壤中有效磷含量达到一定阈值时,作物产量将不再随磷含量的增加而增加。展晓莹等[15]也指出,长期大量施磷,虽然能大幅度增加土壤的有效磷含量,但磷素流失的风险也随之增加,对农田生态环境造成威胁。

陇东旱塬是黄土高原的重要组成部分,目前该地区主要的施肥方式有单施氮肥、氮磷配施、氮磷与秸秆配施等[16]。已有大量学者围绕黄土高原长期施肥条件下作物产量演变[17-19]、氮磷化学肥料合理配施以及土壤肥力演变规律[20-21]等进行了大量研究,关于磷肥效应也有涉及。陈远学等[22]研究了磷肥在小麦-玉米-大豆轮作体系中的后效作用,认为可充分利用小麦季投入的磷肥,大豆季不施或少施磷,实现提高磷肥利用率的目的。李双来等[23]研究表明,油-稻-稻种植制度下,油菜和早稻生育期内施用磷肥对后季作物均有一定的后效作用。卜容燕等[24]研究证明,磷后效与施用磷肥量呈显著正相关,油菜生长发育过程中可以吸收和利用水稻季残留在土壤中的磷肥。而针对黄土高原旱作区冬小麦-春玉米轮作体系下,上季作物投入的磷肥对下季作物是否有磷肥后效作用,利用上季作物磷后效能否实现化肥减施和节本增效的研究鲜有报道。因此,本研究基于 1979-2019年在甘肃省陇东旱塬黑垆土进行的肥料长期定位试验,探讨长期隔年施磷对作物产量和土壤肥力的影响,旨在为指导该区科学施用磷肥和提高磷肥利用效率提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 试验点概况

陇东旱塬黑垆土肥料长期定位试验始于1979年。试验点位于甘肃省平凉市泾川县高平镇(107°30′E,35°16′N),海拔1 340 m,年平均气温8.6 ℃,≥10 ℃积温 2 800 ℃,持续期180 d,年均降雨量526 mm,60%的降水集中在7-9月,属黄土高原半湿润偏旱区。试验地土壤为黑垆土,黄土母质,土体深厚疏松,利于植物根系伸展下扎,富含碳酸钙。试验开始前耕层(0~20 cm)土壤有机质10.5 g·kg-1,全氮1.0 g·kg-1,全钾20.5 g·kg-1,速效氮 114 mg·kg-1,速效磷4.8 mg·kg-1,pH 8.2。

1.2 试验设计

设不施肥料(CK)、单施氮肥(N)、氮磷肥配施(NP)、秸秆+氮磷配施(SNP/SN)4个处理。其中,秸秆+氮磷配施(SNP/SN)处理的磷肥为隔年施用,自1979年试验开始第1年施用磷肥,之后每2年施用一次磷肥,施磷年份该处理记作SNP,不施磷年份记作SN;NP处理为逐年施氮、磷肥。氮肥为尿素,磷肥为过磷酸钙,氮、磷用量(折纯量)和秸秆用量分别为90 kg·hm-2、75 kg·hm-2和3 750 kg·hm-2,所用肥料均于播前一次性基施。试验为大区设计,未设重复,每处理的小区面积为666.7 m2。经多年取样实测,玉米秸秆的氮、磷和钾含量均值分别为8.0、0.4和9.9 g·kg-1,而小麦秸秆的氮、磷、钾含量则分别为5.2、0.3和10.6 g·kg-1。

1979-1996年按2年春玉米、4年冬小麦轮作种植,种植春玉米的年份分别为:1979、1980、1985、1986、1991、1992、2005、2006、2011、2012、2017、2018年,种植冬小麦的年份分别为:1981、1982、1983、1984、1989、1990、1993、1994、1995、1996、1997、1998、2001、2002、2003、2004、2007、2008、2009、2010、2013、2014、2015、2016年。1997-1998年冬小麦连作,1999年和2000年分别种植高粱和大豆,2001-2018年仍按2年春玉米、4年冬小麦轮作种植。玉米露地穴播,密度 5.25万株·hm-2,小麦机械条播,播量187.5 kg·hm-2。冬小麦生育年的生育期为10月至翌年6月。春玉米生育年的生育期为4-9月。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 产量测定

每季作物成熟期全区收获实测产量。

1.3.2 土壤养分含量测定

分别采集1979年、1988年、1996年、2007年、2012年和2017年作物播前和收获后土壤样品。每小区按“S”型路线取7个点,采集0~20 cm土样,混合均匀后风干研磨,用于测定土壤有机质、全氮、全磷、碱解氮、速效磷、速效钾等指标。

土壤有机质采用重铬酸钾容量法测定;土壤全氮采用半微量凯氏定氮法测定[25];土壤全磷和速效磷分别用NaHCO3熔融、0.5 mol·L-1NaHCO3浸提后,采用钼锑抗比色法测定[26];土壤碱解氮用碱解扩散法测定[27];土壤速效钾用1 mol·L-1醋酸氨浸提,采用火焰光度计测定[27]。

1.3.3 产量稳定性和可持续性的计算

产量稳定性以统计学上的变异系数(coefficient of variation,CV)表示,可衡量年际间产量的变异程度,CV越大则说明产量稳定性越低。计算公式[28]:CV=σ/Y×100%

产量可持续性采用可持续产量指数(sustainable yield index,SYI)来表征,SYI值越高说明该系统的可持续越好。计算公式[29]:

1.3.4 土壤综合肥力指数的计算

土壤单一指标养分肥力系数用IFIi表示。计算公式[30-31]:

式中,x表示1979年、1988年、1996年、2007年、2012年和2017年监测的土壤有机质、全氮、全磷、碱解氮、速效磷和速效钾6项养分指标的测定值,xa、xb、xc表示依据全国第二次土壤普查土壤养分指标分级标准划分的一、二和三级阈值范围[32]。

采用内梅罗指数法计算土壤综合肥力指数(IFI),以此来评估多年连续施肥条件下土壤的综合肥力状况,计算公式[33]为:

式中,Ave IFIi表示同一年度该处理下所有养分指标分肥力系数的平均值,Min IFIi表示同一年度该处理下所有养分指标分肥力系数的最小值,n表示土壤养分指标个数,本研究中n为6。

1.4 数据统计分析

采用 Microsoft Excel 2010 软件计算和处理数据,采用SigmaPlot 14.0软件制图。

2 结果与分析

2.1 长期隔年施磷对春玉米产量的影响

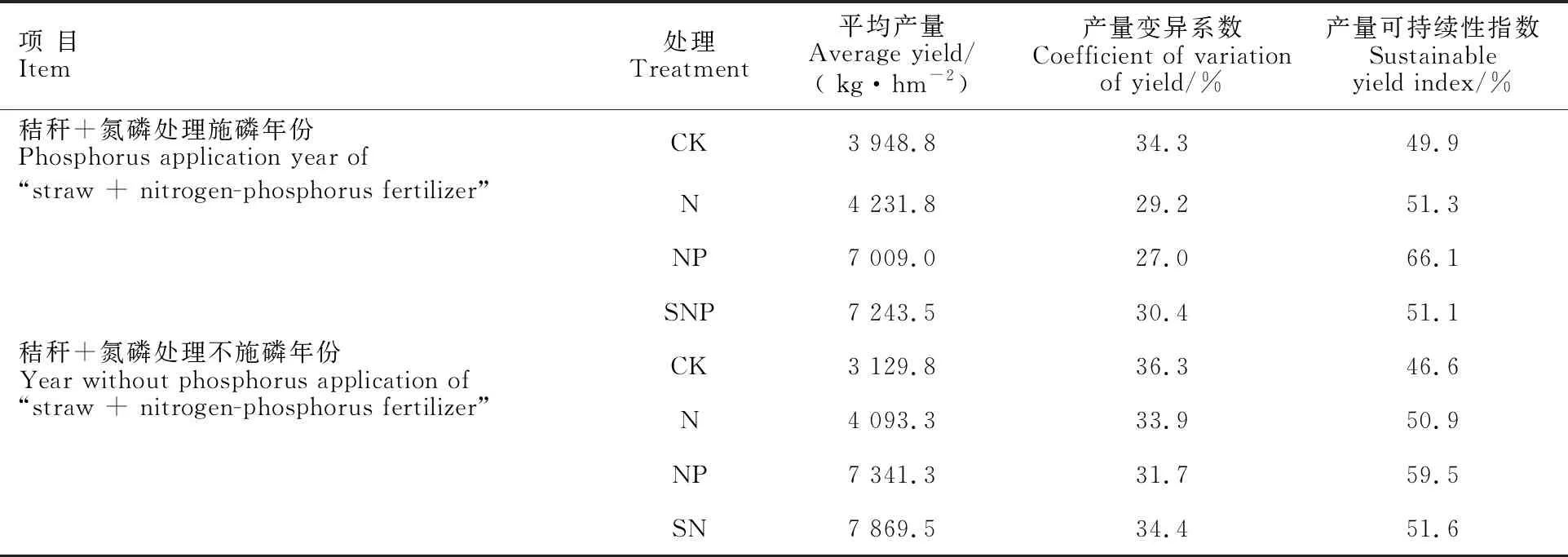

在1979-2018年的冬小麦-春玉米轮作周期中,有12年种植春玉米,其中秸秆+氮磷处理施磷(SNP)和不施磷(SN)各为6年。SNP和SN处理春玉米平均产量均高于CK、N和NP处理,SN处理春玉米平均产量最高,为7 869.5 kg·hm-2,较SNP处理高8.6%(表1)。与CK、N和NP处理相比,SNP处理春玉米平均产量分别增加83.4%、71.2%和3.3%,SN处理分别增加151.4%、92.3%和7.2%,说明在秸秆还田配施氮肥和隔年施用磷肥的情况下,仍然可以保证较高的产量水平。

由表1可知,各处理春玉米的产量变异系数(CV)表现为CK>SN>SNP>N>NP,变异范围为 27.0%~36.3%,呈中等强度变异,说明是否施磷对玉米产量稳定性的影响较小,提示在实际生产中可能应更多的考虑气候等其他因素的影响。分析产量可持续性指数(SYI)发现,CK处理的SYI值最低,NP处理的SYI值最高,SNP(或SN)处理和N处理的SYI值居于CK和NP处理之间 (表1),说明秸秆还田条件下隔年施磷可保证春玉米产量的可持续性。

表1 长期不同施肥处理的春玉米平均产量、产量变异系数及可持续产量指数Table 1 Spring maize yield and its stability,sustainable yield index under the different long-term fertilizer application treatments

2.2 长期隔年施磷对冬小麦产量的影响

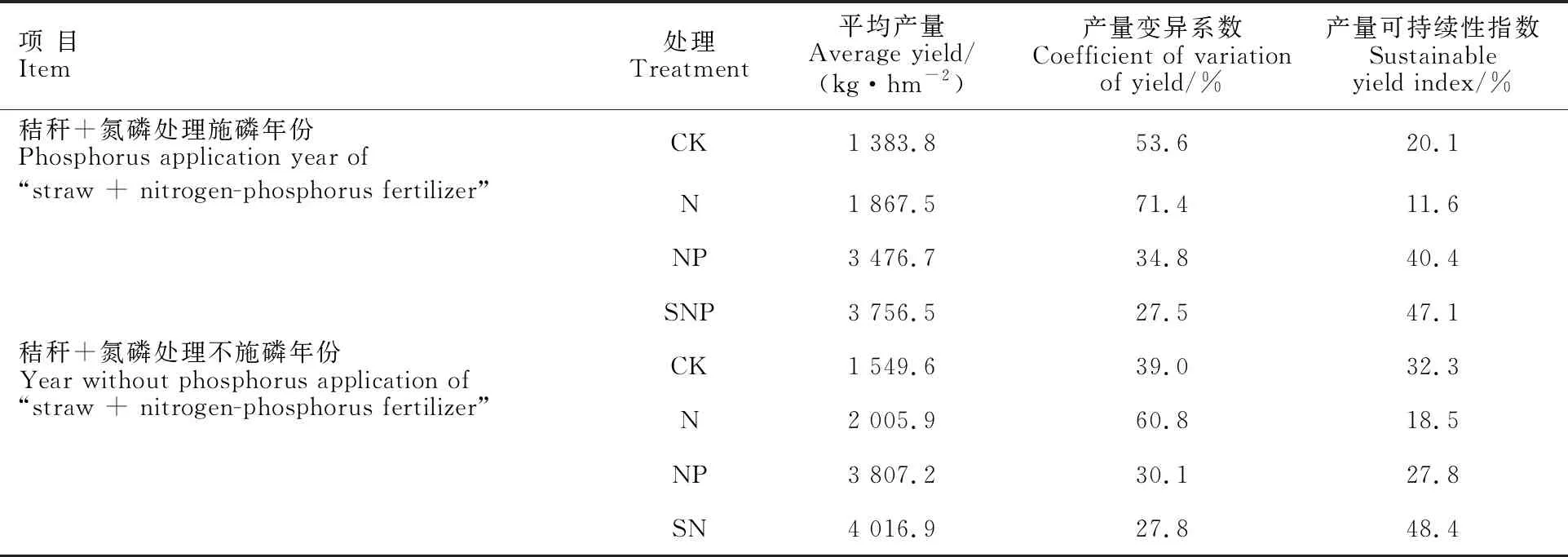

在1979-2019年的冬小麦-春玉米轮作周期中有26年种植冬小麦,其中秸秆+氮磷处理施磷(SNP)和不施磷(SN)各为13年。由表2可知,与春玉米产量的变化趋势一致,SNP和SN处理冬小麦的平均产量分别较CK、N、NP处理高171.5%、101.2%、8.0%和159.2%、100.3%、 5.5%,且SN处理冬小麦的平均产量(4 016.9 kg·hm-2)较 SNP处理(3 756.5 kg·hm-2)高 6.9%,说明秸秆+隔年施磷有利于冬小麦增产。

与春玉米表现不同的是,SNP和SN处理的产量变异系数均最小,分别为 27.5% 和 27.8%。SNP处理的产量变异系数分别较CK和N 处理低94.9%和159.6%,SN处理的产量变异系数分别较CK和N处理低40.3%和118.7%。SNP和SN处理的产量可持续性指数最大,分别为 47.1%和48.4%,分别较CK、N和NP处理高18.2%~306.0%和49.8%~161.1%,说明秸秆还田+隔年施磷技术能够提高冬小麦的产量稳定性和可持续性。

表2 长期不同施肥处理的冬小麦平均产量、产量变异系数及可持续产量指数Table 2 Winter wheat yield and its stability,sustainable yield index under the different long-term fertilizer application treatments

2.3 长期隔年施磷对土壤综合肥力指数的影响

40年长期施肥冬小麦-玉米轮作土壤综合肥力指数(IFI)计算结果(图1)表明,CK、 N、 NP和SNP(或SN)处理的IFI值分别为0.93~1.12、 1.02~1.14、1.06~1.53和1.02~1.48。 SNP(或SN)处理的IFI平均值最高,分别较CK、N和NP处理高25.49%、21.34%和6.10%,说明长期秸秆还田+隔年施磷技术能显著提高土壤综合肥力。由图1中还可看出,SNP(或SN)处理和NP处理的IFI值在年际间的变异高于CK处理和N处理,变异系数分别为12.27%和13.37%,说明长期连续氮磷配施或秸秆氮磷隔年配施对土壤肥力的影响并不稳定,仍需优化施肥结构,促进土壤肥力的持续稳定提升。

图1 长期不同施肥处理的土壤综合肥力指数Fig.1 Soil integrated fertility index under the different long-term fertilizer application treatments

3 讨 论

3.1 长期隔年施磷与作物产量、产量稳定性和可持续性的关系

已有研究表明,在陇东旱塬黑垆土长期施肥定位试验中,秸秆+氮磷肥、氮磷配施能显著增加作物产量及其稳定性[34]。本研究进一步证实,长期隔年施磷下春玉米和冬小麦产量均最高,且隔年施磷处理对冬小麦的增产效果较春玉米更为明显。主要原因在于上季作物施磷对下季作物具有后效作用,使磷肥回收率和磷肥利用率得以提高[23]。此外,每年秸秆还田能补充一定的土壤磷素,以维持作物正常的磷素需求[11]。因此,在陇东旱塬黑垆土农田春玉米、小麦生产中采用隔年施磷技术,在减少磷投入50%的基础上仍能保证作物高产稳产。在生产实践中,应进一步优化春玉米磷肥投入结构,在当地传统P2O5投入100~150 kg·hm-2的基础上减施50%化学磷肥,增加有机物料(秸秆、农家肥等)投入,以达到作物稳产高产的目的。

门明新等[35]在华北平原潮土开展的长期施肥试验显示,产量稳定性与施肥量无明显关系,但与氮、磷、钾肥配比关系密切。这与本研究的结果相似,尽管秸秆还田与氮磷配施+隔年施磷技术保证了作物高产,但春玉米产量稳定性和可持续性较差,而冬小麦的产量稳定性和可持续性优于单施氮肥或氮磷配施处理。由此来看,根据不同降水年型,探寻适宜的春玉米磷肥投入量和投入比例等措施,以提高次年磷肥利用率,促进春玉米稳定高产将是下一步的研究方向。

3.2 长期隔年施磷与土壤综合肥力变化的关系

在陇东旱塬黑垆土设置的长期定位试验研究发现,秸秆还田+氮磷配施能显著增加土壤有机质和全氮含量[20,34],试验进行36年时,SNP处理耕层土壤碱解氮较CK、N和NP处理提高了 19.8%~28.5%,耕层土壤微生物氮比CK提高了217.0%[36]。这些研究结论与本研究结果一致,提示多年长期秸秆+氮磷肥隔年施磷后耕层土壤综合肥力较试验初期显著增加,连续多年SNP+隔年施磷技术,在减少磷肥50%的同时,能够有效促进耕层土壤综合肥力的提高。本研究表明,氮磷肥和秸秆+氮磷肥隔年施磷处理的耕层土壤IFI值在年际间变异强度较大,不施肥或单施化肥处理耕层土壤 IFI 值年际间变异强度较弱。主要原因在于土壤综合肥力指数与土壤单个养分指标密切相关,而降水、作物根系吸收水平、土壤微生物活动等因素等均是影响耕层土壤养分指标不稳定的因素。黄兴成等[31]在黄壤土设置的长期定位试验显示,土壤有机质、全氮、全磷、全钾、碱解氮、速效磷、速效钾和pH均与IFI值成极显著正相关关系。陈轩敬等[30]在紫色土设置的长期肥料定位试验中也得到了相同的结果。王淑英等[11]研究表明,随着定位试验开展时间的延长,SNP处理耕层土壤全磷逐渐下降,逐年下降速率为2.6 mg·kg-1。本研究也发现,SNP和NP处理土壤综合肥力指数在试验进行到第33年时达到最大值,随后的6年开始呈现略微下降的趋势。因此,氮磷肥和秸秆+氮磷肥隔年施磷处理的耕层土壤IFI值受土壤养分时空变异影响较大,而不施肥或单施氮肥土壤均衡肥力较低,土壤养分时空变异较小,对IFI值的影响较小。由于不同区域、气候、种植制度等的肥效和肥力响应差异较大,应考虑采取更为全面、系统的方法对长期定位试验下的土壤肥力进行综合评价。