健康中国建设背景下的“体医结合”实践路径研究

2019-10-18朱晓东刘炎斌赵慎

朱晓东 刘炎斌 赵慎

摘 要:以健康中国建设为背景,从现代医学模式视角认识“体医结合”的本质内涵,并根据社会医学和体育学的相关理论,提出了“体医结合”的理论依据。借鉴国际上“体医结合”实践的有益经验,结合我国医疗卫生和体育运行、管理的实际,探索我国“体医结合”的实践路径。即:厘清“体医结合”中“体育”的性质,建立“体医结合”的体育体系,创建“体医结合”的运动非医疗干预手段和体系,构建“体医结合”的复合型人才培养体系,建立“体医结合”的统合管理机制等。

关键词:体医结合;现代医学模式;运动非医疗健康干预

中图分类号:G80-05 文献标识码:A文章编号:1006-2076(2019)04-0033-06

Abstract:With the construction of healthy China as the background, the essential connotation of "combination of sports and medicine" is understood from the perspective of modern medical model, and the theoretical basis of "combination of sports and medicine" is put forward according to the related theories of social medicine and sports.By referring to the beneficial experience of international practice of "combination of sports and medicine" and combining with the practice of medical and health care, sports and management in China, this paper explores the practical path of "combination of sports and medicine" in China.That is, clarify the nature of "sports" in "combination of sports and medicine", establish the sports system of "combination of sports and medicine", establish the non-medical intervention means and system of sports and medicine "combination of sports and medicine", construct the compound talent cultivation system of "combination of sports and medicine", and establish the integrated management mechanism of "combination of sports and medicine".

Key words:combination of sports and medical care; modern medical approach; non-medical sports health intervention

《“健康中国2030”规划纲要》提出“加强体医融合和非医疗健康干预”,对健康中国建设背景下实施“体医结合”提出了要求。在当前我国积极探索推动“体医结合”实践之际,需要对“体医结合”的理论依据和实践路径进行充分的探索和研究,以科学地促进“体医结合”的实践应用,更好地发挥“体医结合”的健康服务功能。

1 “体医结合”提出的背景

世界卫生组织(WHO)的研究报告指出,目前全球健康水平受三个趋势的影响,人口老龄化、无序的快速城市化和全球化。这些趋势导致了不健康的生存环境和行为方式,最终使慢性非传染性疾病以及健康危险因素的增长成为全球性的问题[1]。根据WHO的调查数据显示,在全球范围死亡主要因素中缺乏身体活动已成为重要的危险因素,缺乏身体活动可以增加心脑血管疾病、糖尿病、高血压、部分癌症和抑郁症等风险。研究证实,有意识地增加身体活动(体育运动干预)可以减少由缺乏身体活动导致的健康与疾病风险。为此,WHO提出了《关于身体活动有益健康的全球倡议》,积极倡导各国政府将运动纳入促进健康与预防疾病的体系中,来应对缺乏运动导致的健康与疾病的风险。

目前我国也面临着同样的全球性健康问题,我国政府也正在积极推动将运动纳入到促进健康与预防疾病的体系中来应对这一健康问题。《“健康中国2030”规划纲要》就提出了“加强体医融合和非医疗健康干预”,旨在通过体育与医疗的结合,建立医疗与运动非医疗健康干预体系,以应对缺乏运动导致的健康与疾病的风险,由此可見我国“体医结合”的提出是基于健康中国建设的大背景的。

另外,我国“体医结合”的提出,也是基于以下两个方面的现实背景:1)改变我国目前实施健康促进过程中的“体医割裂”现象。由于我国医疗卫生和体育分属两个不同部门,实行的是条块化管理,因此目前体育部门主导实施的“全民健身”与医疗卫生部门推行的运动非医疗健康干预之间并不兼容,在“体医割裂”的情况下,体育难以切实发挥其健康促进的作用,实施“体医结合”才能将运动纳入促进健康与预防疾病的服务体系,更有效地发挥其健康促进的作用。2)构建我国现代健康服务体系。随着我国大众健康意识的提高,大众的健康观念正在从“治病”向“治未病”转变,从被动接受后端服务向主动选择前端服务转变,“体医结合”正是符合大众这一健康观念的转变,是实现大众“治未病”和选择前端服务的理想途径。“体医结合”为我国构建医疗与运动非医疗健康干预结合的现代健康服务体系奠定了基础。

2 “体医结合”的社会医学基础

随着社会的发展,人类面临疾病谱的变化,以及健康与疾病影响因素多元化和健康与疾病社会性的凸显,促使了现代医学模式的转变。20世纪70年代后,在世界范围逐渐建立起了一种全新的现代医学模式,即生物——心理——社会医学模式。这一医学模式摆脱了以往生物医学模式仅关注导致疾病的生物学因素,而是将人作为具有生物和社会属性的整体,从生物、心理和社会全面综合的水平上认识人的健康与疾病,并且将医疗卫生以及相关的各社会系统整合了起来,建立起了开放的“大卫生系统”,从分子、细胞、机体、人、家庭、社会等不同组织层次对健康与疾病进行预防与治疗。现代医学模式也促进了医疗卫生服务体系的变化,使医疗卫生服务从对疾病的治疗扩大到了对疾病的预防;从生理和病理变化的医治扩大到了对影响健康和疾病的心理和社会因素的干预;从医院内疾病治疗扩大到了社会的健康综合治理;从医疗技术服务扩大到了社会健康综合服务。总之,医疗服务范围由原来的医疗系统扩展到了社会系统,构成了大卫生系统,医疗服务的形式由原来的疾病的医治扩展到了非医疗的健康干预,建立起了健康与疾病的医疗与非医疗干预综合系统(图1)。

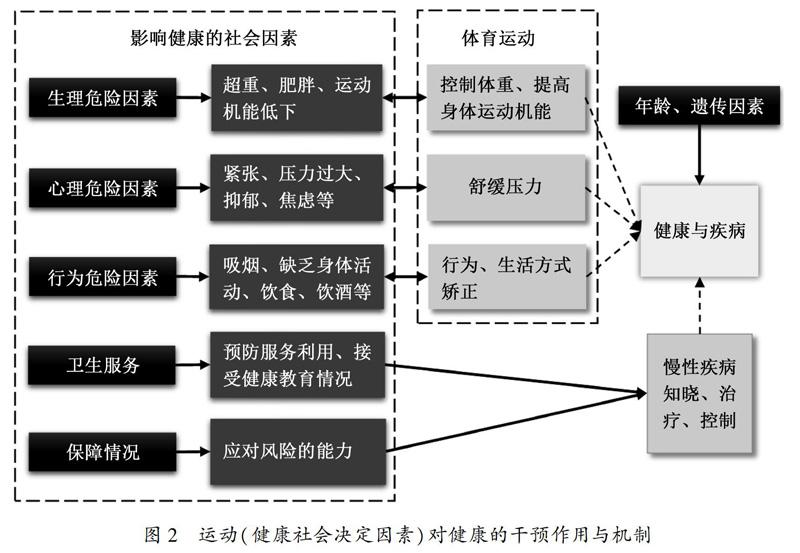

现代社会医学研究表明,随着社会的发展,人们生活方式的改变,社会因素已成为了影响健康的主导因素,许多疾病已不能单纯地归因于生物学因素,社会因素(社会环境、行为和生活方式等)的影响更大,更根本。基于社会因素对人类的健康与疾病影响的决定性,WHO提出了“健康社会决定因素”的基本概念(SDH),并指出在那些直接导致疾病的因素外,由人们的社会地位和拥有资源所决定的出生、生长、生活、工作、老年环境和卫生服务等因素,构成了健康的社会决定因素,它们是导致疾病的“原因的原因”[2]。为此WHO还成立了健康社会决定因素委员会(CSDH),倡导各国政府采取行动,着力通过改善影响健康的社会决定因素,从根本上来提高人们的健康水平。由此可见,社会因素在当前健康综合治理中具有非常重要的地位。

全球范围的健康社会因素的研究证明,城市化、人口老龄化和生活的便利化等发展趋势,导致了不健康的生存环境和行为方式,使得缺乏身体活动成为了健康与疾病的重要社会风险因素。WHO在《特定主要风险导致的死亡和疾病压力》研究报告中提出,缺乏身体活动已成为全球范围死亡的第四位主要危险因素(占全球死亡归因的6%),仅次于高血压(13%)、烟草使用(9%)和高血糖(6%)等危险因素[3]。国内外许多研究也证明了缺乏身体活动已成为了当前影响健康非常重要的社会影响因素,也正因此,运动作为促进健康的重要手段已越来越被现代医学和体育学所重视,在基于现代医学模式所构建起的“大卫生系统”中,“运动”成为了健康与疾病风险的重要干预手段,它在促进生理、心理和社会健康方面起着非常重要的作用(图2)。

WHO通过对全球范围身体活动与健康相关研究进行的全面分析,充分证明了身体活动(运动)有益健康的科学依据,并以此为基础提出了《关于身体活动有益健康的全球建议》,倡导各国政府通过制定运动促进健康的公共服务政策,推动国民通过运动实现对慢性非传染性疾病的一、二级预防。

以上分析明示了,现代医学模式以及在这一模式下构建的“大卫生系统”为医疗与体育的融合奠定了社会医学基础,同时也为我国当前提出的“体医结合”提供了科学的理据和要求。

3 “体医结合”实践路径的探索

从世界范围来看,由于各国国情的不同,社会医学发展水平的差异,以及体育与医疗卫生体制制度的差异,“体医结合”的实践路径各不相同。我国真正意义上的“体医结合”只是近几年才被提出来,特别是2016年国务院发布的《“健康中国2030”规划纲要》提出了以“体医融合”为基础,“非医疗干预”为手段的“体医结合”的疾病管理与健康服务模式,对“体医结合”给出了明确的界定和指引。为此,我们根据我国“体医结合”的发展要求,以现代医学模式以及“大卫生系统”理论为基础,提出实现体育与医疗深度融合,并充分發挥运动非医疗健康干预作用的“体医结合”的实践路径。

3.1 厘清“体医结合”中“体育”的性质与定位

在我国,“体育”作为一个总概念,它包括了学校体育、社会体育和竞技体育三个方面[4],这一“三位一体”的体育总概念体系是我国体育运行、发展和管理的社会现实,也是我国体育决策的客观依据[5]。学校体育、社会体育和竞技体育有着各自不同的目标、任务和运行规律,三者之间相互联系、互为影响,共同实现着体育的总体目标。这种多元结构的体育体系在不同层级和方面有着各自不同的功能,体育的这种多元性和多功能性,使我们在实践“体医结合”的过程中必须要弄清其结合体育的性质,以避免因“错配”而导致“体医结合”的“失效”。

从“体医结合”的社会医学基础及其目的来看,“体医结合”不是与总体体育的结合,而是与体育中与全民健康相关部分体育的结合。《“健康中国2030”规划纲要》提出的“共享共建、全民健康”的战略主题,确立了健康中国建设的全民性和社会性,这便决定了“体医结合”体育的社会体育性质。《纲要》还将“提高全民身体素质”作为“普及健康生活”的重要组成部分,并将“全民健身”作为提高全民身体素质和全民健康的重要手段,这进一步明确了“体医结合”体育的“全民健身”性质。

另一方面,社会医学理论明示了“体医结合”是现代医学模式下“大卫生系统”中医疗与社会系统的融合形式,体育是作为社会系统中的非医疗健康干预手段融合其中。因此,“体医结合”并不是要将“体育医疗化”,而是将体育作为非医疗健康干预,与医疗相结合共同实施对全民健康的治理。这就要求在实施“体医结合”的过程中,必须要明确“体医结合”体育的社会和非医疗干预的性质,这对认识体育在“体医结合”中的位置和作用,确立“体医结合”实践的有效路径,以及避免“体医结合”的表面化和形式化都有着非常重要的意义。

3.2 建立“体医结合”的体育体系

“体医结合”是医疗与运动非医疗干预结合的健康治理形式,体育作为非医疗健康干预手段,在“体医结合”中需要建立能与医疗融合的体育体系,以此实现对运动与健康的监测、评估和干预,进而达到促进健康的目的。

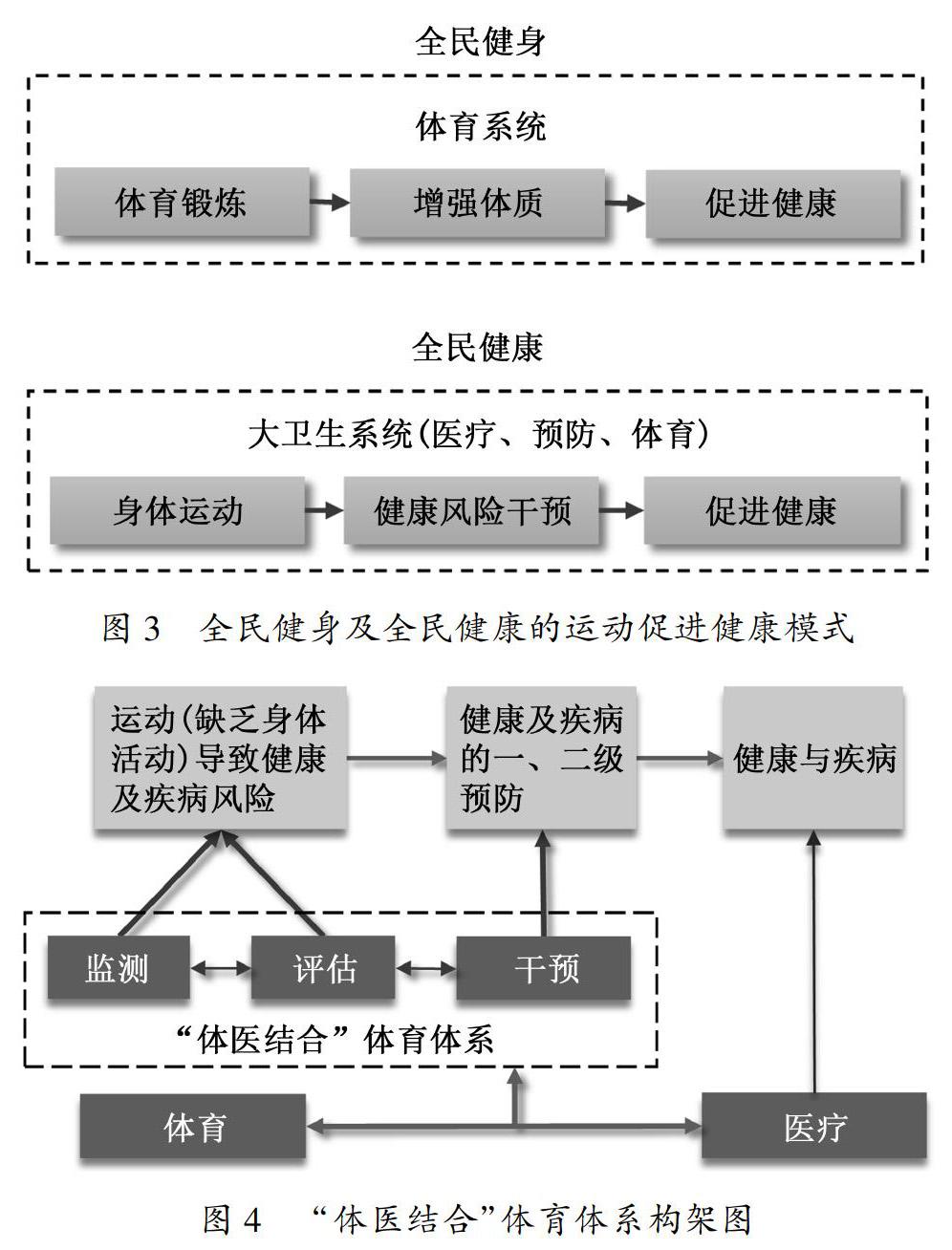

从形式上看,我国的“全民健身”是对接“体医结合”的体育部分,但“全民健身”推行至今主要还是一项立足于体育的“全民健身运动”,它仅是从体育角度来认识和推动全民健身,其健康促进模式是:体育锻炼——增强体质——促进健康。而《“健康中国”2030规划纲要》提出的“体医结合”是以当前我国推行的“全民健康”为基础,因此,“体医结合”的体育应是从医疗和体育的综合视角来认识运动与健康的关系,并以运动非医疗干预的方式实现全民健康的治理,其健康促进模式是:身体运动——健康风险干预——促进健康。由此可见,两者是不同的运动促进健康模式(图3)。

因此,建立“体医结合”的体育体系就不能简单地沿用现有的全民健身体系,而需要建立起基于现代医学模式下“大卫生系统”,能将医疗与体育有机结合起来的,并能对健康风险进行有效干预的体育体系。这一体育体系应从医疗和体育的综合视角来认识运动与健康及疾病的关系,并通过与医疗相融合的运动非医疗干预手段,对健康及疾病风险进行有效的监测、评估和干预,以实现对健康的促进(图4)。

但同时也应看到,我国“全民健身”经过长期的建设与发展已经建立起了完善的全民健身运动体系,特别是在全民健身的组织管理、运动场地设施建设等方面,经过长期的建设与发展已经达到了较为完善的程度,因此在构建“体医结合”的体育体系时,应该将全民健身体系的这些方面结合于其中,以此来构建具有较高体育资源配置水平的“体医结合”体育体系,实现全民健身与全民健康的融合。

3.3 研发与医疗对接的精准化运动非医疗健康干预手段

与现代医疗在疾病治疗中手段的精准有效相比,我国体育在健康促进中的手段则较为粗略,效果也并不十分确定。其主要原因是,目前我国全民健身的体育手段绝大部分是从竞技、表演、娱乐等运动项目转变或直接延用而来,从体育锻炼角度来看,其健身的效果可能较为突出,但从“体医结合”的角度来看,其作为非医疗健康干预手段对健康与疾病风险干预的效果并不明确。因此在实施“体医结合”中,我们需要研发能与医疗对接的精准化的运动非医疗健康干预手段,以为“体医结合”的运动非医疗健康干预提供充分的技术手段支持。

运动医学研究证明,运动与人的健康及疾病密切关联,并且运动与健康及疾病之间存在着明确的“剂量——反应”关系。WHO 2010年出版的《关于身体活动有益健康的全球建议》通过相关医学研究文献梳理,证明身体活动与心肺健康、肌肉健康、代谢功能健康和骨骼健康之间存在着相关性,并且证明了它们之间有着确定的剂量与反应模式,据此提出了针对不同年龄、运动能力、特定健康风险和身体受限情况的,并具有不同“适应症”的身体活动(身体活动频度、时间、形式和总量)“剂量”建议[1]。WHO提出的《全球建议》不仅强调了运动有益健康,更重要的是提出了通过“精准化”的运动干预来促进健康和防治疾病的模式。

美国运动医学会(ACSM)在2013年举办的第60届美国运动医学年会暨第4届全球“运动是良医”大会上,首次将“运动”定义为 “药物”(A Drug Called Exercise),并就“Exercise”这一“新药”在健康人群、慢性病人群中的应用功效、配方和安全性开展了研究和讨论,最终达成了“运动是良药”(Exercise is good Medicine)的共识[6]。将运动作为“药物”就需要从医学的角度来认识运动对健康及疾病的调节作用,并对运动的主治、适应症和用法用量等做出明确的规定,也就是需要根据不同的健康及疾病状况,采用有针对性的运动方法、形式、频度、时间和总量等对健康及疾病状况进行调节。

目前国际上发达国家都将运动作为重要的健康与疾病的非医療干预手段,通过制定“对症化”和“剂量化”的运动方案,来实现精准、有效的健康与疾病的风险干预。相比之下,目前我国运动非医疗健康干预手段的研究相对滞后,能与医疗对接的运动非医疗健康干预手段的实践应用基本空白。因此,在我国“体医结合”的实践中,必须根据健康中国建设的要求和“体医结合”的实践目标,充分借鉴发达国家体医融合和运动非医疗健康干预手段研究与实践的经验,积极研发能与医疗对接的精准化运动非医疗健康干预手段,并构建起“体医结合”的非医疗健康干预手段体系,为“体医结合”的非医疗健康干预提供充分、有效的技术手段支持。

3.4 构建“体医结合”的运动促进健康服务及人才培养体系

虽然在我国运动促进健康的作用已被医学和体育界广泛认识,但两者都还只是从各自的领域来认识运动与健康的关系和作用,并以此建立各自的运动促进健康的服务体系,现有的体育与医疗促进健康服务体系基本上是独立运行,互不兼容。在这两个体系中医生不懂运动,体育指导员缺乏医学知识,这使得已有的运动促进健康服务体系效率低下,难以真正发挥运动促进健康的实际功效。因此我国在“体医结合”的实践中,应建立起医疗与体育相结合的运动促进健康服务体系和相应的复合型人才培养体系。

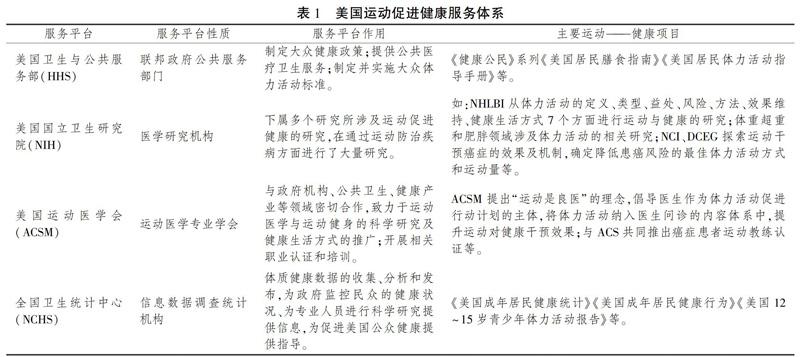

在“体医结合”的运动促进健康服务体系建设方面,美国很早就进行了探索与实践。美国从1980年开始将运动纳入到了健康管理体系中,并依据“体医结合”理念,构建了较为完善的医疗卫生与体育一体化的促进健康服务体系,它包括了美国卫生公共服务部(HHS)、美国国立卫生研究院(NIH)、美国运动医学会(ACSM)和全美卫生统计中心(NCHS)等职能机构,构成了从政策制定、科学研究、数据信息管理与发布、宣传与指导、职业认证和培训等一系列的运动促进健康服务和人才培养体系(表1)。这一体系对提升美国民众的科学健身和慢性病的防治起到了积极的作用。

我国在构建“体医结合”的健康促进服务体系中可以借鉴美国的经验,建立起由政府相关行政部门、医疗和体育科研机构、运动和医学专业学会以及相应的信息数据管理機构等组成的,实施从政策制定、科学研究、数据信息管理与发布、宣传与指导、职业认证和培训等,医疗和体育一体化的运动促进健康服务体系。同时,我们还应构建“体医结合”的人才培养体系,在医学和体育高校中开设运动健康专业,培养具有专门知识技能的医务人员和体育指导人员。另外,还可以参照ACSM的做法,建立“体医结合”的继续教育及职业认证体系,加强对医务人员和体育指导人员的运动促进健康指导能力的培训,形成由专业培养、继续教育和职业认证构成的“体医结合”的人才培养体系。

3.5 建立医疗卫生和体育统合的“体医结合”管理机制

我国“体医结合”最根本的问题就是建立医疗和体育统合的“体医结合”管理机制。由于我国体育和医疗卫生分属两个不同的政府行政部门实施条块化的管理,在这种管理模式下“体医结合”所需要的医疗和体育的深度融合就难以切实实现,因此,我国实施“体医结合”的关键就是建立起医疗与体育统合的管理,为医疗与体育的深度融合提供与之相适应的管理机制。

“体医结合”的实质就是将运动这一非医疗健康干预手段与医疗结合用以共同应对人类的健康与疾病问题。“体医结合”中的“体育”(运动非医疗干预)已不是传统意义上的体育,它是集医疗、预防和体育为一体的一种体育形式,其运作涉及到医疗卫生和体育部门的高度协同,因此它难以用单一的医疗卫生或体育部门的管理机制来进行管理。这就要求我们在“体医结合”的实践中,建立起针对“体医结合”的,由医疗卫生和体育行政部门联合组成的专门管理机构,根据“体医结合”的发展目标和要求,从理论建设、科学研究、实践应用等方面对“体医结合”的运作实施统一、综合的管理。

从国际经验来看,美国的“体医结合”被认为是比较成功的,由于美国政府中没有专门的体育行政管理部门,美国“体医结合”是由政府卫生行政管理部门以及医疗卫生系统进行管理,这种医疗卫生单一系统的管理,能够使医疗与体育资源高度整合,并且也能使医疗与运动非医疗健康干预手段紧密契合,进而充分发挥了“体医结合”促进健康与疾病诊治的作用。美国的经验提示我们,“体医结合”管理的高度整合,能够更好地发挥“体医结合”的健康服务功能。与美国相比,我国的“体医结合”涉及到医疗卫生和体育两个行政部门的管理,因此建立“体医结合”的统合管理机制有着重要的实际意义。通过医疗卫生和体育行政部门联合共建,建立起“体医结合”的统合管理机制,能够提高我国“体医结合”管理的整合程度,进而提升“体医结合”的健康服务水平和质量。

目前我国在“体医结合”的实践中,也正在积极探索和创新“体医结合”的统合管理机制。2017年12月“中国医体整合联盟”的成立,不仅构筑起了我国医疗系统和体育系统整合合作的服务平台,并且也为建立“体医结合”的统合管理机制奠定了基础。随着我国“体医结合”健康促进服务平台的建设与发展,将进一步促进医疗卫生与体育的整合,同时也将会进一步推动我国“体医结合”的统合管理机制的形成和完善。

4 结语

“体医结合”是现代医学发展的必然结果,也是健康社会建设与发展的现实要求,它是医疗、社会和体育的综合体现,其实质是通过医疗与运动非医疗健康干预的结合来应对健康与疾病问题。因此我们应从社会医学和体育学视角来认识“体医结合”,并在此基础上确立“体医结合”的理论依据和实践途径。本文正是基于这一研究思路提出了“体医结合”的理论依据,并以此为基础,借鉴国际上“体医结合”实践的有益经验,结合我国的实际,提出了在健康中国建设背景下我国“体医结合”的实践路径,力图探索出一条我国“体医结合”实践与发展的有效途径。由于我们认识水平的局限,论文难免有所不足,仅希望本文能起到抛砖引玉的作用。

参考文献:

[1]世界卫生组织.关于身体活动有益健康的全球倡议[M].日内瓦:世卫组织出版社,2010:10.

[2]卢祖洵,姜润生.社会医学[M]. 北京:人民卫生出版社,2013:50-51.

[3]世界卫生组织.特定主要风险导致的死亡和疾病压力[M].日内瓦:世卫组织出版社,2009.

[4]辞海编辑委员会.《辞海》第六版[M].上海:上海辞书出版社,2009,9.

[5]韩丹.论中国体育:一分为三[J].体育与科学,1999,20(2):41-15.

[6]黄亚茹,梅涛,郭静.医体结合,强化运动促进健康的指导——基于对美国运动促进健康指导服务平台的考察[J]. 中国体育科技,2015,51(6):3-9.