泌阳凹陷王集地区开发地震采集方案设计研究

2019-10-18张永华赵雨晴林社卿朱艳宝

张永华,李 锋,赵雨晴,林社卿,朱艳宝,李 铮

(1.中国石化河南油田分公司勘探开发研究院,河南郑州450048;2.中国石化石油工程地球物理有限公司华北分公司,河南郑州 450016;3.中国石化河南油田分公司科技处,河南南阳 473132)

王集地区位于泌阳凹陷北部斜坡带中部,含油层为古近系核桃园组核二段和核三段。自1976年开始二维地震勘探,于1977年3月,B12井试油获47 t/d的工业油流,发现王集油田。后来开展常规与高精度三维地震勘探,通过精细的地震地质综合解释,发现多个含油断块[1-2],截至2015年底,王集地区已上交探明储量1825×104t,已进入勘探开发中后期。

随着勘探开发工作的深入,发现新的含油断块难度加大,特别是核三下段地震资料连续性差,断层双缝现象严重,断面不清,断裂解释存在多解性,低序级断层无法落实[3]。

为了改善核三段地震资料的信噪比和连续性,提高断点、断面成像的精度,落实小断层及隐伏断层的分布,寻找有利的断块圈闭、断层岩性圈闭,落实该区剩余资源,需要在王集地区部署开发地震。

1 采集方案难点与措施

研究区经过了多轮地震勘探,本次开发地震的地质任务是搞清研究区低序级断层的分布、提高中深层核三下段地震资料信噪比,落实复杂小断块油藏、断层岩性油藏。

1.1 技术难题

研究区发育多组方向的断裂,相互交切使构造极为破碎。现有地震资料深层反射能量弱,反射同相轴不连续,中浅层分辨率较低,无法落实低序级断层、小砂体和微构造。

(1)深层核三下段资料相对较差,能量弱,反射不连续,反射杂乱,信噪比低,构造主体地震资料解释存在多解性。

(2)发育多组断裂,相互交切,断裂系统复杂,无法搞清复杂断裂的交切关系。

(3)中浅层分辨率较低,低序级断层难落实。

1.2 技术措施

为提高复杂小断块的成像精度,改善核三下段信噪比及连续性,开展基于成像需求观测系统优化设计研究,以提高地震资料对小砂体和小断层的分辨能力[4-5]。

采用基于复杂断块群成像的观测系统优化设计,优化观测系统属性并分析叠前成像属性,优选观测系统参数。

为了提高核三下段地震资料信噪比,采用基于模型分析与基于融合处理的观测系统论证技术,有效增加炮密度、增加接收线数、道数和覆盖次数,从而提高核三下段地震资料品质。

2 采集方案优化设计

在充分考虑研究区构造特征及前期地震采集因素的基础上,采用基于叠前成像需求的观测系统设计,优化采集方案。

2.1 观测系统参数定量计算

2.1.1 面元大小

根据采样定理,为了避免产生空间假频和偏移假频,空间采样间隔最大不能超过有效信号最小视波长的一半。目的层段最小视波长为44 m,断裂发育,构造复杂,为提高地震资料纵横向分辨率,面元应小于20 m。综合考虑目的层断裂带成像要求,面元拟定为12.5 m×12.5 m。

2.1.2 覆盖次数

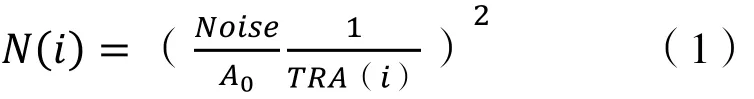

从理论上讲, 增加覆盖次数,可提高地震反射资料的信噪比,但当覆盖次数大到一定数值后,信噪比就没有明显的变化。再增加覆盖次数,既增加勘探成本,也不能提高地震资料信噪比。为了选择合适的覆盖次数,利用测井资料,考虑地震波的透反射损失、球面扩散损失和大地吸收损失,定量计算覆盖次数。根据单炮记录分析,震源信号的振幅与环境噪声振幅之比为7.9×105,假设叠加后信噪比为1,则各目的层深度所需覆盖次数可由下式计算:

式中:Noise为环境噪声的振幅;A0为震源信号的振幅;TRA(i)为透反射损失、球面扩散与吸收损失。

利用测井资料,通过式(1)计算出各目的层深度对应的覆盖次数,图1是覆盖次数与目的层深度关系,由图1可知,如果覆盖次数大于200次,绝大多数地层都能有较强的反射增幅能量。

图1 覆盖次数与目的层深度关系

2.1.3 最小炮检距

在选择最小炮检距时,依据炮检距与叠加特性的关系,选择最小炮检距可提高通放带宽度,有利于提高分辨率。从层析成像反演静校正处理方面考虑,采用最小炮检距有利于提高静校正精度。然而从避免近源强面波及声波干扰考虑,较大的偏移距有利于避开面波、声波等干扰。因此,根据王集地区地下地质条件与以往三维采集经验,最小炮检距取50 m。

2.2 基于地震数值模拟观测系统参数优选

地震数值模拟是揭示地震波传播规律的有效手段,可较为准确地模拟反射波的传播规律。为了更好地分析王集地区地震波传播特征,采用基于波动方程的有限差分正演模拟, 通过计算机模拟放炮来代替高代价的野外放炮,获得相关的合成地震记录和波场快照,分析目的层的反射能量,避免地层倾斜或复杂构造导致无法接收目的层的反射波信息。通过模拟分析确定炮点分布范围、排列长度,最大限度地提高地震观测接收效果及成像质量,从而设计更加合理的野外采集方案。

为了进一步分析验证观测系统参数,由地质解释剖面建立地震速度模型,应用波动方程正演软件进行波场分析和照明分析。采用 5475-25-50-25-5475的观测系统,在模型的不同部位进行正演模拟分析。

图2为地层下倾部位和地层上倾部位的模拟单炮记录,从图2可以看出各主要目的层反射能量强,反射同相轴信噪比高,深层反射较好。

图2 不同位置单炮模拟记录

由于地层倾角为8°~12°,主要目的层反射同相表现为不对称双曲线。图3为波前快照。从波前快照来看,由于受地层倾角和断裂系统影响,波前发生畸变,扩散不均匀,但浅、中、深层波前均具有较强的反射能量。因此,该观测系统可以提高深层复杂构造的反射品质。通过波场正演分析,最大炮检距选择为3500~4800 m,可以满足本次勘探需求。

图3 波场快照

2.3 观测系统属性评价

依据采集参数的论证结果和野外地表施工条件确定观测系统方案。

表 1为优化的观测系统参数与老观测系统参数对比。

表1 观测系统参数对比

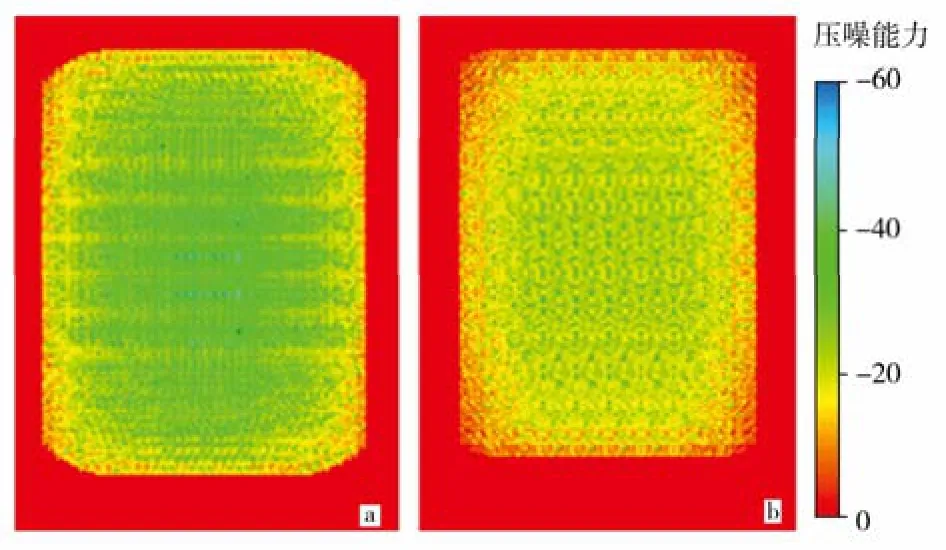

为了进一步评价观测系统的合理性,利用波动方程分析评价观测系统属性,优化观测系统方案。对2种观测系统的覆盖次数分布、炮检距分布、方位角分布、压制噪声效果、覆盖次数等面元综合属性进行对比分析。

图4为新、老观测系统压噪能力对比图,从图中可以看出,新设计的观测系统叠加响应与线性噪声压制能力优于老观测系统。新方案静校正耦合效果较好,采集脚印小,炮检距、方位角更均匀,成像能量最高,新方案具有高密度全方位采集的特点。

图4 新(a)、老(b)观测系统压噪能力对比

2.4 基于融合处理的采集方案设计

在施工方案设计中,本次检波线布设在前期观测系统中的检波线中间,检波点错开6.25 m;炮线布设在前期炮线之间,确保与老资料融合形成6.25 m(纵)×12.5 m(横)面元。图5是基于后期融合处理设计的观测系统与老观测系统面元中心分布图,新观测系统在纵向上与老观测系统面元错开成6.25 m,这样既有利于融合面元处理,又有利于细分面元处理。融合处理后,检波线距、炮线距减半,近炮信息提高一倍;同时,炮检距分布更丰富,更均匀,更有利于成像。融合处理提高了覆盖次数,覆盖次数达到304次,有利于核三下段地震资料信噪比的提高。图中红色线为原面元,红色圈为原面元为中心点;蓝色点划线为新面元,蓝色圈为新面元中心点。

图5 融合面元中心分布

3 应用效果

基于复杂断块群成像和改善核三下段地震资料品质成像需求的观测系统优化设计研究,为开发地震采集提供了优良的施工方案,按此方案进行开发地震采集,采集到的地震资料波场信息丰富,有利于叠前偏移处理[6-7]。通过叠前去噪、高精度速度建模和偏移成像处理,提高了地震资料信噪比、分辨率及成像精度,改善了地震资料中深层的信噪比和连续性,提高了小断层、小断块及断层-岩性油藏的识别能力。

图6是老三维地震资料与本次开发地震剖面对比图,从图中看出新采集的开发地震资料比老地震资料的信噪比、连续性、分辨率及断面的成像精度都有较大的改善。小断层归位清晰,断面清楚,有利于复杂断块精细解释。

图6 老三维地震(a)与开发地震剖面(b)对比

对研究区 120.00 km2开发地震三维地震资料进行解释,理顺了大小断层切割关系,识别出断距较小、延伸距离较短的小断层,进一步落实了复杂断块的构造特征及断层空间展布和交切关系[8-14]。发现和落实圈闭25个,圈闭面积4.32 km2。部署的CQ6-3C1、EW54、EW55、W18-1等井均获工业油流。

4 结论

开发地震是在常规地震或高精度三维地震基础上开展的地震工作,在开发地震方案设计时,不仅采用基于成像观测系统设计,还应考虑前期采集方案,为后续地震资料的综合应用提供保证。具体应注意如下几点:

(1)采用基于波动方程正演模拟方法, 可较为准确地模拟反射波的传播特征,为设计经济合理的采集方案提供保证。

(2)有效增加炮密度、接收线数、道数和覆盖次数,有利于提高核三下段地震资料品质。

(3)重复采集应考虑多期地震资料的应用,在采集方案设计时,考虑前期施工方案,尽量按面元的均一性、一致性的理念进行观测系统论证,为后续地震资料的融合处理提供保证。

(4)宽方位采集,波场更丰富,更利于叠前偏移,有利于小断层成像。