浙江省沿海平原排涝“高速水路”布局研究

2019-10-14张晓波王文杰

张晓波,张 健,王文杰

(浙江省水利水电勘测设计院,浙江 杭州 310002)

1 问题的提出

浙江沿海平原所处的地理位置易受台风暴雨侵袭,地势低洼,平原地面高程大多低于平均高潮位1.00 ~ 2.00 m,加上背山滨海,上承山洪倾泄、下受潮汐顶托,排涝条件先天不足[1]。造成浙江沿海平原排涝能力难以有效提高的主要原因,一是平原腹地排水距离长、流速慢,自然排水不畅;二是河道拓浚工程推进难,新增排水通道条件受限。

基于这样的实际问题,浙江省提出沿排涝干河或分片节制,通过科学布局排水干河“侧向泵”、干河主流“接力泵”和“口门泵”等强排工程,构建排涝“高速水路”,增大河道水力坡降、加快排涝速度,切实有效地提高沿海平原地区排涝能力[2]。本文对沿海平原排涝“高速水路”的布局方式、应用范围等问题进一步深入探讨,作为平原治涝工作的规划参考。

2 “高速水路”的布局方式和应用范围

2.1 布局方式

排涝“高速水路”规划布局,不只限于口门建泵这种方式,也不限于局部低洼区的圩区泵站方式,而侧重于针对平原整体的排涝任务采用的强排布局模式。

排涝“高速水路”规划布局主要有2种模式:高排河节制电排方式和多级泵串联接力方式。

高排河节制电排方式见图1,类似于“高速公路”模式,指在主干排洪河道实行两岸节制和干堤整治,形成“高排河道”,在平原河网与高排河的连接处设泵电排,翻水到高排河。

图1 高排河节制电排方式示意图

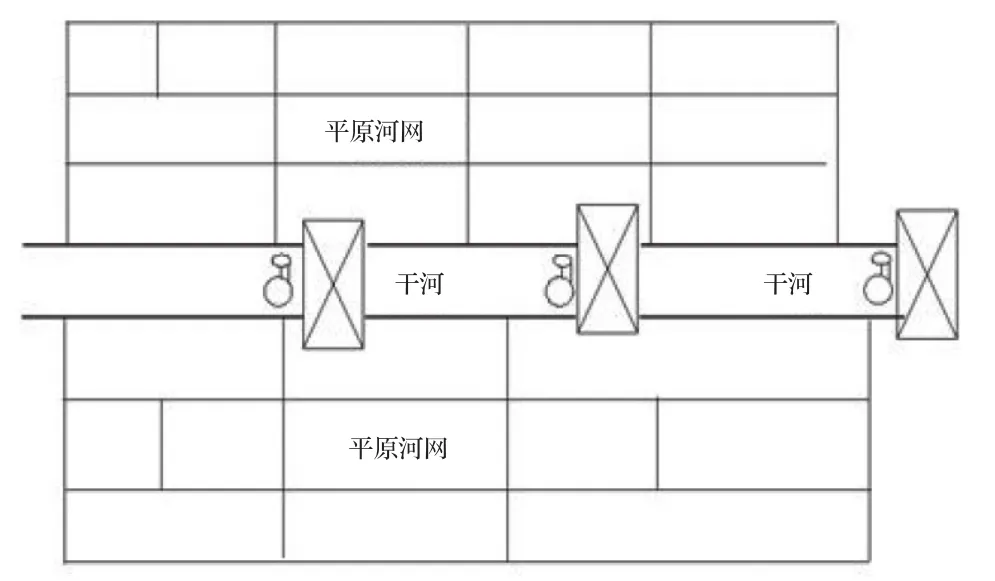

多级泵串联接力方式见图2,类似于“供水管网加压”模式,指在纵深较长的骨干行洪通道关键节点逐级设置“接力泵”,通过以电能换动能、以动能换势能,逐级增大水力坡降、加快水流速度、加大行进水头,提高河道及口门引排水能力。

图2 多级泵串联接力方式示意图

2.2 工程布置

2.2.1 泵站必须与节制闸配套建设

高排河节制电排方式,由于高排渠水位较高,为实现平原的挡洪功能,必须在平原与高排河交界处设置节制闸。沿高排渠泵站的运行,当平原涝水位高于高排河水位时(洪水前期或末期),开闸自排;当高排河水位高于平原涝水位时(洪水起涨或洪峰阶段),关闸开泵。因此,高排河电排泵站须与节制闸配套建设。

多级泵串联接力方式,泵站是为了提高河道过流能力人为设置的提水泵站,为防止电排水量回流,必须设置节制闸。接力泵与节制闸配合运用,一般暴雨较小时,仍开闸自流;只有在遭遇较大暴雨洪水时,才关闸开泵,以泵排代替自流。

2.2.2 泵站规模与输水河道相配套

强排泵站的设计流量,必须有相当规模的输水河道匹配,才能达到排涝效果。泵站设计流量大,而配套河道规模太小,会出现泵站水位拉得很低,河道上游水位依然很高,排涝效果有限的情况,且泵站河道流速过大,导致河底冲淘严重,护岸坍塌,甚至危及交通桥梁的安全。只有河道过流能力足够,才不至于闸前水位很低,水力坡降不过陡,排涝效果更好。图3为不同河道规模在相同的泵站流量下的水面线图。

图3 不同河道规模在相同的泵站流量下的水面线图

2.3 高排河节制电排方式的应用范围

高排河节制电排方案一般应用于承泄大量山区洪水,且山洪对平原排涝有顶托影响的平原。其应用范围满足以下2点。

2.3.1 洪涝分家的排水格局

平原承泄上游的山区洪水,由于山洪峰高量大,需建堤封闭山区洪水,“洪涝分家”,形成排洪高排渠道。山洪高排渠的洪水位高于平原涝水位,为沿高排渠建闸设泵提供条件。

在没有山洪高排渠的平原,干河水位和支河水位相差不大,没有必要建堤封闭,沿干流设泵强排。如杭嘉湖东部平原,排涝干河与支河纵横交错(见图4),将骨干河道长山河66 km的河道沿线全部节制,沿线节制闸达100座,沿线泵站提水到长山干河,需人为修建堤防上百公里,同时对道路交通、水路航运造成极为不利的影响,高排河节制电排方案对缺乏山洪高排渠的区域是不合适的。

图4 杭嘉湖东部平原长山河高排节制电排方案设想图

2.3.2 高排渠洪水对平原排涝顶托影响大

“洪涝分家”、山洪有独立的高排渠道是平原排涝采用“高排河节制电排方案”的必要条件,但非充分条件。在此基础上,考察山区洪水对平原排涝的顶托影响,以决定是否在高排渠道两岸设置强排泵站。

实际上,浙江省大多数山区河道在经过人口密集的城市、平原均建有堤防,事实上形成了“高排渠”,但却并非“高排渠”,两岸的平原还需建设强排泵站。这是因为平原排涝与干流洪水有时存在一定的时间差。在较大的流域,平原涝水远早于干流洪水先排,尽管干流洪水对平原排涝造成顶托,但发生在平原排涝末期,这种情况下并不需要平原设泵强排。临海城区灵江干流穿城而过,灵江建堤封闭,形成高排渠(见图5),两岸的大田平原、义城港平原是临海城区人口的集中地,尽管在发生流域洪水时,灵江洪水对平原排涝造成顶托,但更多情况是大田平原、义城港平原涝水早于灵江洪峰15 ~ 22 h先排,灵江在平原排涝后期的顶托微不足道,这种情况下,高排河节制电排方案不是必要的。

图5 临海大田平原与灵江位置示意图

但在有些区域,山洪“高排渠”的洪水经常高于平原涝水,平原排涝采用“高排河节制电排方案”是必要的,也是有效的手段。如永宁江流域,即使不考虑长潭水库的泄洪影响,由于下游区间仍有元同溪、九溪等支流汇入,永宁江干流水位大大高于平原涝水位,平原排涝受干流洪水顶托,且由于流域面积小,很难有洪涝错峰的时间差。这种情况下,高排河节制电排方案是必要的。

只有在“洪涝分家”、山洪有独立的高排渠道,且高排渠洪水对平原排涝顶托影响大的条件下,平原排涝考虑采用高排河节制电排方案。

2.4 多级泵串联接力方式的应用范围

多级泵串联接力方式,类似于“供水管网加压”模式,指在纵深较长的骨干行洪通道关键节点逐级设置“接力泵”,通过以电能换动能、以动能换势能,逐级增大水力坡降、加快水流速度、加大行进水头,提高河道及口门引排水能力[2]。

但多级泵串联接力方式并非适用于所有平原。考虑沿海平原的地形和排涝特点,接力泵站的应用范围总结如下。

2.4.1 汇水、排水方向相对单一的区域

平原河网水系四通八达,而接力泵站一般只能布置在一条或几条主干排涝河道上。若汇水范围相对开放,排水路径也有多个方向,在主干河道上布置的接力泵站,可能导致平原腹地范围内的涝水转移,从而导致泵站排水效率低下[3]。

以杭嘉湖东部平原为例,设想沿长山河干流设置4级泵站,泵站设计流量逐级加大,可以预见沿线的洲泉、新市、桐乡等可扩大排涝能力,同时在没有节制电排的条件下,原先通过运河北排太湖的涝水转移南排,加重乌镇、嘉兴等地的洪涝风险(见图6)。

图6 杭嘉湖东部平原长山河多级泵串联方案设想图

实际上,对于区域面积较大的平原,排水有多个方向,且仍然存在地势低平,排水过缓的问题,需要对平原“分片节制”,分片采用接力泵站的方式。

2.4.2 河道过流能力不足的区域

在满足章节2.4.1的前提下,平原河道在自排条件下过流不足,可考虑采用接力泵站。这种情况一般表现为排水路径长,水力坡降小,大部分位于沿海腹地较大的平原,如杭嘉湖平原、温黄平原、姚江平原等。

对于某些排水距离短,或者河道坡降较大的区域,没有必要采用接力泵站方式。如温台区域部分小平原(如椒北平原)排水距离短,即使侯潮排涝也非常快速;如上虞市的丰惠平原为汇水相对封闭的区域,但其由于是河谷平原,河道坡降较大,也无需采用接力泵站方式。

3 案例说明

本文分别对高排河节制电排方案和多级泵串联接力方式进行实例说明。

3.1 黄岩西江平原高排河节制电排方案

3.1.1 基本情况

黄岩西江平原位于永宁江流域,流域面积197.50 km2。西江平原上游主要排水河道包括沙埠溪、西南中泾、东南中泾等,下游主要排水河道为西江、南官河、东官河等,正常水位控制在2.40 ~ 2.60 m。

西江平原地面高程在3.20 ~ 4.00 m,地势低洼,而汇水面积相对较大,排涝原始动力不足。西江平原最大的河流(河宽只有20 ~ 38 m),西江闸(净宽20 m)为西江平原的主要排涝出口;另外城西河闸、永裕河闸虽已建成,但河道尚未配套实施,少量涝水通过南官河、东官河排往椒江河口,因此西江平原排水出路偏少,导致西江排涝压力增加;加上永宁干流高水位行洪对排涝河道有顶托作用,进一步加剧西江平原排涝压力。

3.1.2 治理思路

西江平原的治涝方案,是典型的高排河节制电排方案。即永宁江承担上游长潭水库的泄洪和区间支流的山洪,西江平原的排涝通过沿永宁江干流设置节制闸和电排泵站,翻水到干流(见图7)。强排泵站包括在西江闸设置泵站1座,设计流量80 m3/s;外东浦设置泵站1座,设计流量40 m3/s;城西闸上设置泵站1座,设计流量150 m3/s;永裕河闸上设置泵站1座,设计流量100 m3/s;西江平原外排泵站流量合计370 m3/s。

图7 西江平原高排河节制电排方案图

3.1.3 排涝效果

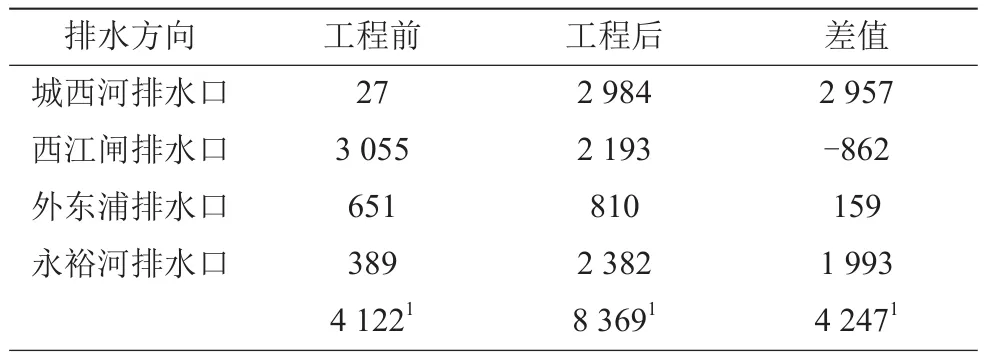

西江平原在实施高排河节制电排方案后,计算成果见表1和表2。黄岩城区最高水位降低0.40 ~ 0.60 m,外排水量增加4 247万m3,城区排涝能力由不到5 a一遇提高到20 a一遇。

表1 工程前后平原最高水位对比表(P=5%) m

表2 工程前后平原4 d外排水量对比表(P=5%)万m3

3.2 临海桃渚平原多级泵串联接力方案

3.2.1 基本情况

桃渚平原流域面积208.00 km2,其中平原100.00 km2,占48%,山区108 km2,占52%;平原地区平均高程约2.20 m,属临海桃渚镇。桃渚平原共有河道324条,总长度294 km,常水位1.60 m。平原河流向东入海,主要水系有洞港和桃渚港,洞港发源于大岭山和长大山,有北涧、山场2小支流在荷花塘会合后称洞港,经洞港闸入东海,主流长20 km,干流长9 km,河宽30 ~ 50 m;另一条为桃渚港,发源于西北部的白岩山,称雉溪,一部分洪涝水经天德闸、人民闸及和平闸由洞港出海,另一部分洪涝水经蒲兰头闸由红脚岩闸出海。受地形地势及外海潮位顶托影响,现状桃渚镇区排涝能力不足5 a一遇,桃渚片农田排涝标准远低于5 a一遇,每遇台风暴雨易形成严重洪涝灾害,如2012年“海葵”台风期间,桃渚田面受淹时间超过36 h,镇区全面进水,倒塌房屋8间,严重威胁人们的生命财产安全。

3.2.2 治理思路

桃渚平原地势低平、排水距离远,洪涝期间河道水力坡降缓,因此解决桃渚内涝,单纯依靠拓宽河道的措施效果非常有限,必须人为设置强排泵站,提高水流动力。

因此规划的串联接力泵站方案为:新建窑渡头泵站和红脚岩二级泵站,避免堤防建设影响区间排涝(见图8),具体布置为:在窑渡头附近新建泵站180 m3/s,同时在红脚岩出口处新建二级泵站240 m3/s。

图8 临海桃渚平原多级泵串联接力方案图

3.2.3 排涝效果

桃渚平原在实施二级接力泵站工程后,计算成果见表3和表4。桃渚镇区最高水位降低0.28 m,外排水量增加2 684万m3,平原排涝能力由不到5 a一遇提高到10 ~ 20 a一遇。

表3 工程前后区域最高水位对比表(P=5%) m

表4 工程前后区域排海水量对比表(P=5%)万m3

4 结 论

(1)沿海平原地势低平,排涝能力先天不足。故设想沿排水干河构建排涝“高速水路”,增大河道水力坡降、加快排涝速度,是提高沿海平原地区排涝能力的有效途径。

(2)排涝“高速水路”规划布局主要有2种模式:高排河节制电排方式和多级泵串联接力方式。

(3)高排河节制电排方案一般应用于“洪涝分治”的平原,且要求山洪对平原排涝有明显顶托影响。

(4)多级泵串联接力方案一般应用于地势低平,自排条件下过流能力不足的平原,且要求区域汇水范围相对封闭,排水方向相对单一。

(5)强排泵站必须同节制闸配套建设,联合调度;同时,泵前河道规模必须同泵站流量相匹配。