公民的担当

2019-10-13陆桂云

陆桂云

浙江省杭州市富阳区东洲街道,一直以优质葡萄产地著名,有杭州“吐鲁番”之称。近年来,又以黄公望“富春山居图实景地”著称。而今,节假日、休息日、寒暑假,平民百姓、干部职工、中小学生、男女老少,都自发前往东洲,除了品葡萄、赏美景,他们更是奔着那里的“馆”而去的。

“馆”的主人陆人淼,是一位富于传奇色彩的普通公民。

省内首个私人抗战史料主题馆的诞生

陆人淼,生于1968年,家住东洲街道陆家浦村。位于杭州城西、富阳城东的东洲,是富春江下游一个四面环水的大沙洲,富阳人习惯称之为“东洲沙”,面积达20多平方公里。

2010年,抗战胜利65周年之际,作为《富阳日报》“市民记者”的陆人淼,受报社委托寻找富阳抗战足迹。陆人淼所在的陆家浦村,正是1939年发生的东洲保卫战的激战之地;他家对面一两百米处,是当年浙江省抗敌自卫团一支队四大队指挥部旧址。陆人淼小时候夏夜乘凉,经常听老人们讲起打鬼子的故事,爷爷就差点被日本鬼子的炮弹炸死。

但年少时的记忆已经模糊。当陆人淼找到时年91岁的陆全元老人(当年20来岁的小伙子),他讲述日本人如何“坏”、如何“杀人放火”以及军民合力抗敌的情形时,震撼之余,开始认真思考“东洲保卫战”这件发生在自己乡土上的事。他想,连我这个土生土长的人对家门口的著名战斗都知之甚少,那么在年轻一代中的知晓率就更低了。

作为一名东洲人的使命感油然而生。陆人淼暗下决心一定要干点什么,为村人、后人留下点东西。

十余年前,陆家浦村“两委”曾邀富阳史志办及相关专家开过座谈会,设想成立“东洲保卫战纪念馆”,后终因史料尤其是实物展品异常匮乏,没能做下去。富春江南岸的大源镇也曾想建立一处有关东洲保卫战的纪念设施,因当年浙江省抗敌自卫团一支队的司令部与后方医院、政工队都设在大源,激战中牺牲的将士埋在东洲“兵坟头”等处,伤残后在后方医院抢救无效牺牲的将士则埋在大源蒋家村。1939年3月27日,时任中共中央军委副主席、南方局书记的周恩来,以国民政府军事委员会政治部副部长的公开身份视察浙江抗日前线,在获悉东洲保卫战的胜利消息后赶来看望勉励抗战将士的地点也在蒋家村。但此事同样因第一手资料的匮乏而不了了之。

这件几乎被公认为“不可能”的事,却像一颗种子,种在“有心人”陆人淼的心里。

口头上,陆人淼说自己想“试试看”;行动上,他付出了百倍的努力。

首先是多方查寻资料。陆人淼克服种种困难,多次赴省城杭州,并在各级图书馆、档案馆、史志办,复印到上百万文字的图文资料。通过网络,他自费购买上世纪30年代有关富阳抗战的纸质图文,如经好心人提供线索高价购得的《战尘》图集,是由当年侵浙日军土桥部队编印的,内有多幅随军摄影师拍摄的照片,反映日军在富阳和东洲战斗中的侵略行径,其中一幅内容为日军占领东洲陆家浦村后在张氏祖屋前整理武器,这间墙上留有弹孔的老屋经多方辨认、考证,最后为健在的张氏后人确认,成为非常珍贵的史料。

接下来是踏勘作战实地。陆人淼的双足几乎踏遍当年东洲保卫战的每一处场地,辗转东洲各村外,还踏访周边如西湖区凌家桥、周浦乡等地,搜寻中日双方作战中的各种遗迹、遗物,寻找当年的“见证者”,搜集口述史。

追忆之事与今日相距已经80载,知情者起码要有80多岁,亲历者则要90来岁。有的老人通过线索找着了,说的却是不相干的事;有的老人了解情况,却耳朵聋了,听不到你问的是什么。好不容易找到知情又能对话的,却不会写字。要形成一份实证口述史颇不容易。最后陆人淼获得戴荣朋等老人的10多份口述史,实际找的人则有上百位。陆人淼见到这些老人后,多次地往返,与老人拉家常,慢慢接触后大都成为忘年交。老人们忆起多年前尘封的往事,记录整理形成口述史;再一起实地走访当年的作战实地,拍下照片与身份证,在口述史上签名后加盖手印,同时拍下实照,这样才形成一份完整的实证资料。

一年夏天,陆人淼与一位老人去紫铜沙村实地指认,车到半路老人忽然脸色煞白汗出如雨,说是胸口闷,陆人淼赶紧带他到江边风口躺下,脱下凉帽扇风,才慢慢透过气来。

一次与一位知情的老书记去东洲对岸的社井炮台山(今属西湖区周浦乡),寻找日军炮楼遗址。地老山荒,杂草树木疯长,炮楼遗址遍寻不着,手上被荆棘多处拉伤,一条毒蛇忽地抢将出来。两人被吓得不轻,还算好,没伤着人。事后,陆人淼委托老书记请人上山砍柴,人工工资由他来付,五、六个工做下来,炮楼遗址终于找到了。他又几次上山,并请专家同往,经确认后,从一堵残壁上撬挖了几块砖头带回家,成为难得的实证材料。

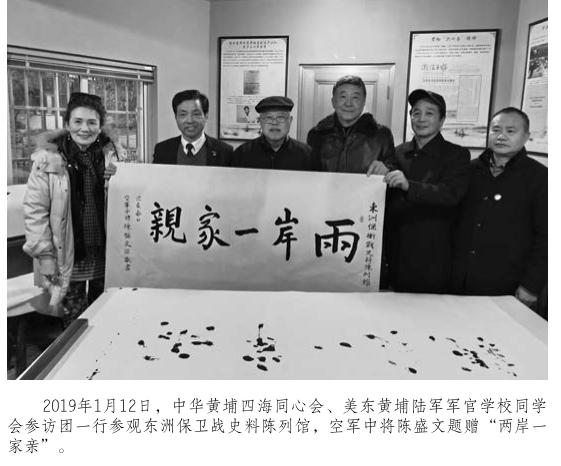

2016年9月30日,烈士纪念日这天,占地70平米、耗资10多万元的“东洲保卫战史料陈列馆”终于建成,并无偿向公众开放。这是浙江省第一个私人抗战主题馆,被命名为富阳区“爱国主义教育基地”。

在展览“结语”中,陆人淼这样写道:“殷忧启圣,多难兴邦。记住历史,不是为了记住仇恨,而是为了永续和平。”

创立“田家英率中央调查组在富阳”史料陈列室

陸人淼和妻子张彩香结婚25年,几乎从未一起外出旅游过。但2017年11月的一天,夫妻俩破天荒坐着儿子订座的高铁来到首都北京。他们是为查找田家英1961年在富阳蹲点调研的资料而来的。田家英时任毛泽东主席的秘书。

57年前,为了搞清全国普遍出现的农村极其困难局面的原因,田家英受毛泽东主席委派,率中央调查组来到富阳。调查组深入基层、深入群众,先后去了东洲公社五星大队、场口公社环二大队,赢得群众的充分信任。田家英把真实情况向毛主席作了汇报,为中央制定《农业“六十条”》(《农村人民公社工作条例(草案)》)奠定了坚实基础。“六十条”的实施,对扭转全国经济困难局面起到重大作用。田家英的“浙江调查”,成为共和国“三农”发展史上重要的一笔。

浮夸风害死人,实事求是才是真道理。为了还原这段历史、教育后人,两年前,陆人淼想到应该办个陈列室纪念这段历史。于是,他又一次踏上收集资料、寻访当事人的漫漫征程。

在与田家英的女儿曾自联系一年多后,陆人淼来到北京。他们将旅馆订在曾自大姐家附近。事先讲好,不给他们添麻烦,结果曾自夫妇还是要尽地主之谊,第一天晚餐由他们招待。在他们整理材料时,有半天空闲时间,曾大姐让陆人淼夫妻俩去天安门、故宫游玩;材料一搞好,夫妻俩赶紧就回来了,儿子去接站已经半夜12点多。

3天2夜,带回来满满一箱珍贵资料。

因为田家英在东洲调研这段历史,相隔几千里、八辈子打不着边的两家人几乎成了亲戚一样。

陆人淼说,这个陈列室,其实是抗战史料馆带出来的。因为早就从老辈人口中知道当年毛主席秘书田家英来东洲蹲点调研的事,他在查找抗战史料的同时,也多了一份心思,将能查到的史料一并收着。抗战史料馆的成功给陆人淼带来极大信心,经过两年多时间马不停蹄的努力,20多万元资金的投入,“田家英率中央调查组在富阳”史料陈列室于2018年6月15日无偿向公众开放。

陈列室占地70平米,分为“大兴调查研究”、“调查组进驻五星大队和环二大队”、“向毛主席汇报实情”、“中央制定《农业六十条》”等内容,收集到田家英生前读过的马列书籍、毛主席给田家英的书信复印件、田家英夫人董边的题词和她1990年来富阳看望乡亲的照片史料、田家英女儿曾自的题词和大量影像资料,以及调查组当年使用过的办公用具和住在房东家的凉席等珍贵实物史料30余件。

难能可贵的是当年那些亲历者、见证人的笔墨和照片。虽说他们大多年事已高,但对那场发生在半个多世纪以前的往事仍然记忆犹新,大食堂里越喝越稀的米粥、浮肿的身子、逃出“封锁线”到外村要饭的经历……

史料陈列室开放当天,不少村民闻讯赶来。受邀前来参加仪式的环山乡环二村裘开福非常激动,82岁的裘老当年是场口公社友谊管理区环二大队会计。据他回忆,那时全大队800多人,最低吃粮标准每人每天仅0.135公斤。那天上午10时许,大食堂门口站着几位陌生人,看到来领稀粥的社员,个个面黄肌瘦……“乡亲们对不起你们,我们有责任。”田家英边说边拿着手帕擦眼泪。田家英亲眼看到一位大娘在稀粥里拌上野草和米糠给家人充饥,菜橱里空空如也一无所有。下午,他带着工作组逐家看望,了解情况后,想方设法以最快速度调拨了5万公斤粮食救急。裘开福说,中央调查组要是再迟来几个月,饿死的人还要多,田家英是我们的救命恩人啊。

戴着一顶草帽前来参观的东洲街道张家村人张均书,年轻时在上海江湾机场当过5年兵,86岁高龄的他看了展览后,深有感触地说:“一个村民办起陈列室很不容易,从资料中感受到社会的进步,只有实事求是,才能解决改革发展中的问题,才能实现中华民族的伟大复兴。”

田家英的女兒曾自,退休前在中央文献研究室工作,研究领袖和党的历史,她专门发来贺信和视频,对陆人淼以一己之力开办陈列室表示肯定和发自内心的感谢,视频里她向富阳人民深深鞠躬。她满怀深情地说,筹办史料陈列室,是为了让我们的子孙后代不忘当年党的干部心系百姓、实事求是的好作风,陈列室的建成也说明,只要为人民群众做好事,人民群众是不会忘记他的。

史料陈列室被富阳区委组织部、统战部分别授予“区党史教育基地”和“区统一战线同心?教育基地”。

2018年12月18日,富阳区委组织部、区史志办、区委党校联合主办“田家英富阳调研与调查研究作风传承研讨会”,与会的省、市、区党史研究专家和党校系统理论研究专家,专门前来参观“田家英率中央调查组在富阳”史料陈列室。田家英的女儿曾自虽因故不能亲临研讨会,但把要说的心里话写成贺信和书面发言,一段鲜为人知的故事充实和丰富了陈列室内容。中共浙江省委党史和文献研究室副主任、当代浙江研究所所长王祖强,对这个独特的陈列室作出高度评价:“史料齐、实物多,某些方面填补了田家英在浙江调查史料研究的空白。”

普通农民的家国情怀

短短8年间、凭一己之力建成两个史料主题馆,不仅在浙江省,就是在全国范围内,恐怕也是绝无仅有。

不禁要问,陆人淼何许人也?

陆人淼并不是一个有闲有钱的大款或者什么新贵,他只是一个普普通通的农民,上有老下有小,干着一份最普通不过的工作。

想当初,在区史志办的帮助下,陆人淼好不容易联系到田家英的女儿曾自。一开始曾大姐有戒备心理,电话里她与陆人淼这样对话:

“你是不是干部?办不办企业?……”

“一个农民,拿出自己两间小房子,要把共产党的一段历史展示出来,可不可能?照片?百度上有。微信?就不用加了,短信说说就行。”

电话打了50多分钟,心直口快的曾大姐说:

“从来没有碰到过你这样的人……要我来描述的话,只能这样说:你,是一个奇怪的人。”

说得太对了!陆人淼确是个“奇怪”的人。

家庭出身贫苦,多亏了改革开放,夫妻勤劳,才造起3层楼房。好不容易还清欠账,有了点余钱,却一不去投资,二不去做生意,将钱花在这种不可能盈利的事上。

亲戚朋友劝阻不过,这样说他:“你一个打打工的,又没有多少收入,这种事情嘛只有政府来做,你一个农民怎么做得了?”

但陆人淼就是咬定青山不动摇。

陆人淼只是凭自己一个农民朴素的直觉感到,发生在自己家乡的这段历史,必须要有人去挖掘、去展示,将它们保存下来就是文物,就能世世代代传下去,这样的事值得做,应该做。

几乎所有人都不看好,亲友中哪怕有几个站他一边的,也认为是竹篮打水、砻糠搓绳,不可能做成。

陆人淼个子不高书读得不多,但很执着,肯花功夫肯动脑,认准了的事就全情投入一定要干好。

初次见到陆人淼,绝想不到这么个不起眼的普通农民,能干出如此超出想象的大事来。慢慢地,接触多了,你才相信:正是这样目光坚定、脚踏实地、几乎从不知疲倦的人,才能一点一滴、蚂蚁啃骨头般,凭着一股韧劲,最终做成大事。

陆人淼是家中长子,当时家境并不好,15岁那年放弃学业学做泥水匠。一直做到30岁,几乎所有技术活都不在话下,成了远近闻名的泥水师傅,却因当时父亲生病,家里经济捉襟见肘,改行去做来钱快的行当——杀猪摆肉摊。等困难时期一过去,40岁的陆人淼却去报名当上《富阳日报》市民记者,为了这个不挣钱反要倒贴许多时间精力的业余兼职,又将杀猪这个赚钱的活儿扔了,转行去干了工作时间更有弹性的保险行业。

他说他要将市民记者当作事业来做。

每天傍晚,结束一天紧张工作的陆人淼几乎都要到报社报到。周末,常常会在报社一呆半天,提供线索、与记者一起采访、讨论如何成稿见报。由陆人淼提供的《富阳小企业遭遇“投保难”》等新闻线索,经相关记者连续采访报道,曾引起省内保险行业及省级媒体的高度关注和重视。

10年的市民记者生涯,让陆人淼有机会接触、了解更多富阳改革发展中的重大事件和现实中存在的问题,也促使他积极动脑,去学习去思考。市民记者的身份,改变了陆人淼的人生轨迹,使他这个只有初中文化的普通农民,成为时时关心民生小事、关注家国大事、自觉承担社会责任的新时代公民。

把业余爱好当做事业来做的陆人淼,曾两度被评为富阳“十大百姓新闻人物”。

平凡人做着不平凡的事

有人说,没有家人的支持,陆人淼做不了这件事。

是的,陆人淼很幸运,身边有一位相濡以沫、志同道合的好妻子。

泥水匠,陆人淼人生的第一个职业,为他带来美满姻缘。那一年他帮邻村张家埭一户农家造房子,结果将主人家美丽聪慧的女儿张彩香娶回了家。

高中毕业后当过几年中学英语教师的张彩香,与好学上进的陆人淼非常般配。夫妻俩什么事都有说有商量,从来没有为家里缺钱的事红过脸。生活上两人勤俭节约,平时身穿衣着从没有过高要求,一件衬衣能穿上好几年。为了去北京,陆人淼买了件好点的外衣,结果被曾大姐夫妇一眼看出。

在一家私营企业做车间主任的张彩香,工作非常忙,每周只有一个休息日。那天是周六,中午,我随刚接待完一批来陈列室参观客人的陆人淼,开车去接她回家吃饭。

与张彩香坐在后排,寒暄几句,便像熟人一样。我很快抛出那个最想知道答案的问题:怎么会支持他去做这样一件一般人看来不太可思议的事情?

张彩香简简单单几句话,迅速解了我的心中疑惑:

“既然有这个爱好,就让他去做。人空下来,其实也蛮空虚的,村里很多人都喜欢搓麻将,他做这个事,每天从早忙到晚,很充实。”

话很简单,其实并不简单。几句话里,我看到夫妻俩精神世界的高度契合,我感到有一种超越尘世的光亮照耀进来。

情不自禁地,我转过头去,重新打量这位在一家大型电器企业工作20多年的老技术员,那是一张宁静温和的脸,光洁而知性的额上,几缕发丝自然飘散下来。

我问她,结婚这么多年有没有去哪玩过?

张彩香想了想,说“好像真没有出去玩过哎,就知道一天到晚上班,做。”

经陆人淼提醒,张彩香想起来了,是有过那么一回,去过那个拍电影的地方,对了,叫“横店”,义乌还是东阳。

想当年,陆人淼虽说一直帮人家造房子,自己家里却还住着一间两层的老房子,两个人的文化程度也有差距,张彩香看中他的是什么呢?

张彩香说,她嫁的是这个人不是他家的房,他的泥水活做得有口碑,人也勤劳,还有就是做人熱心肠,亲戚朋友什么忙都愿意帮。每天有做不完的事情,生怕忘事,晚上临睡前都会在小纸条上记下明天该办的事。村里的人,遇到哪有不明白的,都来找他帮忙打听,房子拆迁政策啊,劳保医保啊。“好多政策、消息,总还是我灵一点。”开车的陆人淼接口说。

为村民办点力所能及的事,是陆人淼最朴素的初衷。早在2014年,因村人多次让他到富阳城里借、还图书,陆人淼就考虑将屋后空置的猪栏屋作了一番改造,投入10多万元,建起“人淼阅览室”,无偿向村民开放。开始还使用借书证,哪知后来图书不见少下去,反而多起来,原来是村民归还的时候又捐赠了其它图书,于是就取消了借书证,至今已拥有农技、科普、少儿、民间故事、乡土文化等类别的藏书5000多册。后来陆人淼又将收藏多年的100多件老农具整理归类,开出一个小型的“农耕文化馆”,同样免费开放。这些行将失传的生活和农业生产用具,在今天的孩子们眼里就像一个个活生生的古老童话。

陆人淼的父母,健康乐观,70多岁了,还能种菜,还侍弄一院子的花卉绿植。父母以他们的方式默默支持着儿子的事业。父亲陆丁贤经常维护打扫纪念设施周围二三百米的村道卫生,不时打捞池塘里的垃圾杂物。说起这个大儿子,老人眼里全是自豪:“人淼这个人啊良心好,对家里人、村里人都好。样样式式做在三兄妹的前头”

陆人淼的儿子大学毕业后在杭州一家企业工作,有了一份固定收入。这些年,陆人淼一家陆续在馆藏设施等方面的资金投入约有50万元,要是在街上投资购买商品房,估计价值早已翻番。

当笔者问及这个问题时,陆人淼说自己没想过,只觉得要尽快抢救史料,再不抢救,就来不及了。

的确,陆人淼每去看望那些有故事的老人,他们都非常高兴,觉得自己终于做了一件可以留给后人的事。可仅仅两年时间,已有几位老人去世或者不能开口说话了。

有媒体将陆人淼的这几个“馆”,称作“黄金屋”。是的,这些规模不大,每个仅有70平米、50平米的藏馆,不止是陆人淼的心血铸就,更是这片土地上的人民和历史铸就,它们将一代代传给后人,是真正意义上的“黄金屋”、“钻石屋”。

陆人淼的家庭先后被评为浙江省“最美家庭”和2018年度全国“最美家庭”。

陆人淼说,如果没有社会各界的支持,他也做不成这些事。

陆人淼只是个普通农民,连党员也不是,他要查找资料的某些部门并不对外开放,需要介绍信才能进去。虽然也遇到过一些阻力,听到过一时不理解的冷言冷语,但这些陆人淼都像风吹过,一点都没往心里去。他的执着和诚心,使他达成目标。

陆人淼说,特别要感谢富阳区组织、宣传、统战、史志、报社和所在东洲街道等部门;还要感谢省、市、地方的各级党史部门专业人士和提供真诚帮助的友人。他们有的无偿提供非常珍贵的史料;有的为东洲保卫战标出三个阶段的战斗示意图,其详实和细致程度令上级史志部门的专家学者都深感意外;有的为两个史料主题馆(室)录制多个高质量的专题片;有的帮助撰写布展大纲、设计展出版图。

作为馆长兼讲解员,陆人淼已业余接待参访者万余人次。最繁忙的是寒暑假期间。去年腊月的一个下午,陆人淼接待了8批中小学学生和他们的家长、老师。直到除夕前一天下午才结束工作,一家人赶紧搞卫生迎新年。

小时候,算命先生说他这人命里缺水,于是父母给他取名“人淼”。他家的房屋,包括4个大小不一的馆(室),都沿着村中心的一口池塘而建,相距不过几分钟路程。

陆人淼接下来要做的事,是收集新中国成立70周年以来的东洲发展史料。他打算将各时期的图版做在这几个馆的沿线墙壁上,使之形成从抗战到建设再到发展,也就是新中国从“站起来”到“富起来”再到“强起来”的“东洲缩影”整体展示——这,是陆人淼心中的梦想。

陆人淼每天在外面奔忙。他说,等将来退休了,会安心在这里做一名义务讲解员。

夏天,碧水清清的池塘开满粉色的莲花。清晨时分,常常闻到池面上飘散而来的淡淡莲花香味,那个时刻有一种叫做“幸福”的滋味,在他的心间池水般荡漾开来。

一念心清净,处处莲花开。