从农家子弟到教育专家

2019-10-13蒋生吴家栋

蒋生 吴家栋

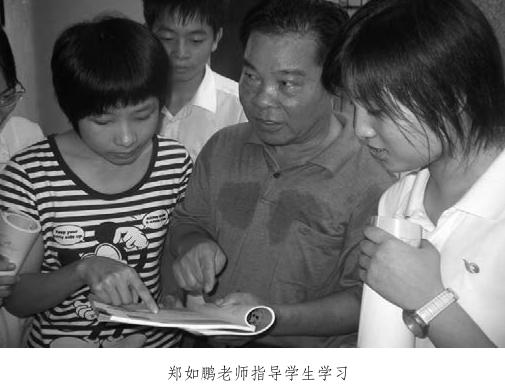

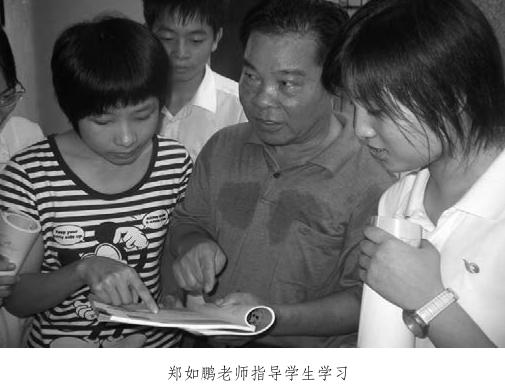

他有许多令人钦佩不已的荣耀:中国教育家协会会员、中学语文正高级教师、特级教师、享受国务院特殊津贴专家、广东省骨干教师、广东省基础教育“百千万人才工程”教育专家、中学语文高级职称评审委员、南粤优秀教师……他,就是雷州一中退休不久的郑如鹏老师。

欲成大器,必先苦其心志劳其筋骨

郑如鹏,1951年7月出生于海康县白沙公社(今雷州市白沙镇)桥西村一个农民家庭。读小学一年级时,教他算术的陈老师第一节课所讲的一席话使他终身受益。那天,为了教育学生早立大志,陈老师讲了身边一些出名的学生的事迹。从而,激起郑如鹏的仰慕之情,他暗下决心要赶上甚至超越他们成为更加出色的人才。

1966年,郑如鹏刚考入海康县第二中学初中,不料父亲郑希炳因病去世。本来他的家庭很穷,父亲的去世无疑是雪上加霜。此后,他与妹妹郑华荣、弟弟郑如振三人全靠母亲蔡秀娇抚养。当时走集体化道路,生产队里的工钱虽然很低,但为了多挣些工分,多分些钱物,让孩子不受饥饿和坚持上学,多苦多累的活母亲都干。白天,她天天参加生产队劳动,夜间,她每晚都坚持织蒲草,累得面黄肌瘦。

一天,母亲参加生产队劳动,挑粪为庄稼施肥。到了中午时分烈日如火,收工时,她是走在最后一个。由于体弱加上饥饿和劳累过度,她身子一斜,摔倒在路上昏了过去。苏醒来时,她已被烈日暴晒了近半个小时。

此后,她的身体每况愈下,但她还是挣扎着劳动,子女们看着好不心酸。郑如鹏流着泪水对母亲说:“妈,您太累了,休息休息吧。不要把身体搞垮了。”母亲说:“如鹏啊,你知道妈为什么要拖着这瘦弱的身体干活吗?妈是为了不让你兄弟和妹妹饥饿,让你们有钱读书呀。我记得古人有一句说:一个字胜九丘田。妈没有条件读书,但妈知道只有读书才会出色。你一定要好好地读,争取将来做个出色的人啊!”郑如鹏听着,心里在阵阵揪痛,说:“妈,您的意思我深深理解。我一定不会辜负您的期望!”

自此,郑如鹏不但更加努力学习,为减轻母亲的压力,一有空他还主动帮助妈妈做家务,并参加生产队劳动挣工分。那时,他15岁,个子不高,放学后或学校不上课的日子,他都为生产队挑石挑番薯挑水稻……由于按重量记工分,他每次挑东西都不下120斤。这么小的年纪,挑120来斤重的东西,担子可不轻哦,所以他每次都被壓得满脸涨红,走路东倒西斜的。尤其是,桥西村到雷城关部粮所有10多公里,他每次挑100多斤粮到粮所,已是满头大汗气喘吁吁了,还要搬上谷仓,累得他连腰都伸不起来。

母亲得知好生心疼,说;“如鹏啊,不要挑那么重。你年纪这么小,会被压伤的,往后怎么长得大哦。”

郑如鹏听了总是说:“妈,没事,没事的。”拖着劳累的身躯到学校,郑如鹏很想在学校好好休息,但那个时代学校以劳动为主。他到海康县第二中学报到时,按通知要求带来锄头粪箕,到学校后被安排到大湾水库参加修水库劳动。接着,他又参加那南水库建设,一直干到农历年关将至才回家。除此外,他还参加了企水港堵海工程、湛江鸭乸港填海造田工程、南渡河工程建设等艰苦的劳动。想放松休息一天成为少年郑如鹏的奢望!他跟许多人不同的是,在工地劳动之余,他一有空就看书学习。

1969年,郑如鹏进入白沙中学读高中,1971年毕业。说是高中毕业,其实他在中学里从未上过几节像样的课。幸亏他善于自学:小学毕业前,他就自学完初中数理化。当时有些初中生做不出的题,他却一下子解出。在读高中阶段,他就自学完1965届高中数理化。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越

由于当时取消高考,高中毕业那年8月,郑如鹏到白沙公社桥东小学当民办教师。一开始时,他不知道课该如何上才能教好。于是,他经常搬着凳子去观摩别人上课,认真总结别人的优点和自己的不足。特别是公开课,他更不放过,每次都仔细倾听别人的评课。第二年,在教办组织的教案检查中,教办主任陈炳与所有参加检查人员都认为他的教案写得好,他被请去向公社全体中小学教师做“怎样写好教案”讲用。他在教学上很用功,所教的班级成绩每每居于全公社同年级前茅。

1977年12月恢复高考,郑如鹏参加了“文革”后第一次全国高考,那时有10多届高中毕业生参加这次高考,要被录取好不容易哦,他却考上了海康师范,且语文成绩全县第一!在读师范的时间里,每逢星期六与星期日,他一回家就参加生产队劳动,晚上还主动帮助母亲舂蒲草。

郑如鹏的日记里有这样两句话:“磨练,使人难以忍受,使人步履维艰,但它能使强者站得更挺,走得更稳,产生更强的斗志。”“困难与折磨对于人来说,是一把打向坯料的锤,打掉的应是脆弱的铁屑,锻成的将是锋利的钢刀。”这两句话用在郑如鹏的身上是非常恰当的。生活的磨练,使他成为拥有无穷斗志的强者;困难的锤打,把他锻成了锋利的钢刀。

在读海康师范时,他考上雷州师范专科学院函授中文班。1979年他师范毕业,被分配到海康县白沙中学教书。他从初一跟班到初三,所教班级的成绩都名居全校前列。县教研室主任欧励和教研员蔡碧盛听了他的课都翘起拇指说:“讲得非常好!”于是,将其当作典范向全县推介。

1982年7月,他函授毕业,被评为优秀函授学员。

1985年9月,郑老师进入广东教育学院中文班攻读本科。1987年6月,他以优异的学业成绩毕业。当年7月,他被调入海康县第一中学。他把师德视作教师的生命,把教育事业当成人生的追求,默默地耕耘,无私地奉献着。他教过的班级,每个学期的期终考试成绩也居于全校前茅。他的积极肯干和卓越的教学成绩,给他铺上不断上升的台阶,由语文副科组长、逐而提升为科组长、教导处副主任、教导处主任、学校工会主席。其实,他那种暗暗较劲的心理、吃苦耐劳的精神,加上他的聪明才智,不论在哪里工作学习,他都会成为优秀一员。

郑如鹏把吃苦耐劳的劳动精神演绎到学习和工作中去,这种精神推动他一步一步地向上攀登,使他从贫苦农家的孩子走向中国教坛名师。

提起郑如鹏,他的许多朋友、同事赞不絕口。确实,郑如鹏在教育方面下了很多苦功夫。雷州市副市长何培烈和市委办公室副主任吕金文著文介绍说:“郑老师阅读了大量的教育教学著作和刊物,在他的书柜中,仅学习笔录就占去了四分之一。1994年仲春,郑老师为湛江市语文高考备考现场研讨会执教《警察与赞美诗》一课,独具匠心地用‘论辩训练法来讲授这篇自读课文,教师只是从旁指点,授之以渔,学生通过对文中主人公数次荒诞行为的辩说完成预设的训练题,一步步踏入知识殿堂。整堂课气氛轻松活跃,学生兴趣高涨,学习主动,真正成了课堂的主人,使不少县(区)的同行听后都说大开眼界。他根据学生的不同特点,指导学生在课内课外开展调查汇报、答记者问、实地采访、新闻发布、办手抄报、编演课本剧等形式多样的活动,逐步提高他们的语文素质。经他辅导的学生,有数十人在各级报刊发表习作,并在全国性征文比赛中获奖,其中莫宏伟、陈宝梁等人都成了南粤颇有名气的青年诗人。多年来,他教的学生考上清华、南京、华工等名牌大学不计其数。”难怪经常有学生给他写信、来电或信息问候。每个节日也有不少学生带着礼物前来与他一道回味过去的美好情景,感谢、感恩之情洋溢在交谈中。有位叫何拔的学生刚从加拿大回来,就立即请他全家人到园中园酒家聚餐共叙师生温情,临去时还给他发来红包,可见学生对他的栽培之恩念念不忘!

郑老师在国家级、省级报刊上发表了130多篇论文。许多人得知后,都感叹他发表论文像下饺子一样容易。其实,他开始走这条路时,也走得非常艰难。郑老师对笔者说:“初时,我向有关报刊投了近百篇论文稿都不被采用。但我还是不断地反思,不断地写,不断地投,像愚公移山感动上帝一样感动了编辑——《广东教育》终于开始发表了我的文稿。仅在90年代,我就有100多篇论文发表。”那个时代,凡是他知道地址的且发表语文论文的报刊都登有他的论文,如:他在中学语文教学研究会会刊《语文教学通讯》上发表《开展素质教育“一用”“二改”“三面向”》等;在《广东教育》上发表《中学语文隐形思想教育》等;在上海市《语文学习》刊物上发表《结合语境 善于比较——<孔乙己>词语教学例谈》等。尤其是《广东教育》每隔二三期就出现他的论文。雷州市教研室对这种井喷现象感到震惊,故让他连续担任雷州中学语文研究会副会长。现在回想起来,他也感到惊讶。那个时候,他除了干好雷州一中的工作外,还要到党校和市工会给高考复习班上课,工作虽然繁重,但他的教学工作都干得很好,论文也写得很出色!

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴

在教育工作上,郑如鹏为何取得这么成功?他对笔者说:“我认为自己能取得这些成就,主要有两个重要因素。一是争分夺秒:90年代的那些年,我一有空,都想早点回到书桌前读书——写作——读书——写作,真的一分钟也舍不得浪费。二是认认真真地坚持做一件事——教学。有些人总想在各方面都有所发展,棋琴书画诗词歌赋样样精通,但我认为,人在一定阶段,还是专攻一方面为好。我日日夜夜扑在教学上,早上6点钟起床,晚上11点多或者更晚才休息。在旁人看来,觉得很辛苦,但我认为乐比苦大。”

他治学严谨,发现1992年高考一道病句题出错了。该题要求选出正确一项,官方提供的答案是A项:“我本想这次能在家乡同你见面,回家后才知道由于你正忙着搞科研,不回来了。”他认为这项也是病句:“由于”应放到“正”字前,试卷上的四个选项没有一项是正确的。他把他的发现写成论文《一道高考题之我见》,此文发表于同年11期《语文月刊》,在教育界引起较大轰动。

除了论文多且好外,郑如鹏的教学效果也显著。他的教学作风严谨踏实,教学方法灵活实用,教学理念先进超前,能化抽象为形象,化晦涩难懂为通俗易懂,而且妙语连珠,让学生越听越想听。他的课堂教学活泼轻松,学生跃跃欲试,积极参与。他有一种神奇的魔力,能够使那些讨厌语文的学生变成喜欢语文,并喜欢上他。许多学生都说:“郑老师知识渊博,对教学认真负责,是我们最敬佩的老师!”他自1990年任教高三语文后,基本上年年教高三,几乎年年语文高考成绩都名列全校、全县榜首,并多次夺取雷州市语文单科第一名。如1994年高考,他任教的高三(3)、高三(4)两个班,包揽了雷州市单科前三名,语文700分以上人数占全校11个班9个学科700分以上人数的四分之一,平均分602.8分,比仅次于这两个班的班高52.3分。2009年他所教的高三(7)班,语文120分以上的有3人,其中黄小燕123分(雷州市语文单科状元),冯秋丽121分,属雷州市语文前三名。2010年,郑老师教的高三(25)班(复读班)高考语文成绩110分以上有19人,100分以上有51人。为此,雷州市电视台特地采访了他。

90年代,许多与他相识的领导和好友曾到学校来,要求他将自己的儿子安排在他的班就读,他推不了只好说:“你们找陈顶三校长吧。只要他答应,我就接收。”他们听了都去找陈校长。学生安排在哪个班,是全校统筹的,怎么能谁来要求安排去哪个班就安排?陈校长不答应,他们就跟着纠缠不休。陈校长安排不了,那些家长就叫他们的子女在上课时拿着课本、搬着凳子到郑如鹏所教的班里听课。其他同学见了也照样到他的教室来,一下子把原本一个安静的教室都给闹翻了。优秀教师郑如鹏的教学水平出名,虽然给本校的校长带来许多烦恼,但他却成为雷州乃至湛江教育的靓丽名片。

郑老师曾撰过一联:“春暖校园,心血浇开桃李艳;情温苗圃,肩头架起栋梁坚。”此联就是他的真实写照!1998年,郑老师被评为特级教师后,珠江三角洲的那些名校不断来信,欲把郑老师调进他们的学校,年薪最少的有10多万元,最多的50万元;2002年至2005年他在省教育专家班参加培训,同班的学员绝大多数是广州、深圳那些名校的校长,他们都恳请郑老师调进自己的学校。可是,郑老师有一颗感恩父老、回报家乡、决心为家乡教育做贡献的赤子红心,都一一谢绝。2005年,他腰椎间盘突出症复发,小腿不断抽筋,痛得要命。他被迫住院留医,既打针又服中药,既用针灸又做牵引,折磨了一个多月才慢慢地好些。但这一个多月里,他仍像往常一样,上课,开会,批改作业,辅导学生,从不缺过一节课,住院期间也只是换课,回来后又补上。

在40多年的教学中,郑老师牢固树立科学发展观,坚定不移地走“向教研要质量”的道路,务本求实,积极探索,锐意改革,成果丰硕。他形成了以“优化课堂教学结构,教以规律,授以学法,学为主体,练为主线,面向全体,发展个性,培养能力,提高素质”为内涵的教学特色;形成了以“预习课、范例课、讲读课、比较课、自读课、赏析课、测练课、写作课”构成的语文阅读课八课型单元教法(此成果曾获省创新成果奖、“黄华杯”奖,在《广东教育》杂志上发表推广);形成了中学语文隐形思想教育法,同时也形成了以由“形象思维——逻辑思维——创新思维”组成的思维流程、“听课阅读——记忆理解——鉴别赏析”组成的学法流程,以及“求知——寻理——审美——运用”组成的学习流程等三条流程融为一体的中学语文思维与学法一体化教学法,于2000年2月15日被确定为广东省“九五”普教科研规划课题,省教厅拨款1万元作为启动资金:2002年3月被评为湛江市“九五”普教科研规划项目,并拨款2000元。阶段成果发表在许多报刊上,多项成果获奖。结题成果于2010年获得第七届广东省普通教育教学成果一等奖,获得奖金5000元。

他出版教研专著4本:《中学语文思维与学法一体化教学研究》《中学语文金口木舌》《课题实验与研究》《中学语文学思一体教学法》。其中后者为郑如鹏主持的广东省“九五”规划课题,由教育部师范教育司组织编写、教育部课程教材研究所组织评审,教育部师范教育司、人民教育出版社写《前言》,教育部副部长、国家总督学王湛作序,编入人民教育出版社出版的《教育部特级教师计划?中国特级教师文库》第四辑,是国家重点图书出版规划项目、教育家成长系列、全国中小学教师继续教育用书。

他还在20多种书里当编委或副主编或主编。如任编委的有《教你会读——全国优秀语文教师谈阅读》等;任副主编的有《文言自读津梁》等;任主编的有《语文应考分类指导与综合检测》等。他在1991年2月被《作文成功之路》杂志社聘为特约通联员,1991年4月10日被《基础教育研究》编辑部聘为特约研究员,1992年2月被《中学生之舟》编辑部聘为特约编辑等。

他的教研成果获奖近80篇(项)。如《写作教学心理散论》《谈语文自学能力的培养和提高》《稳中有变,主次分明》分别获得中南中学教学研究会举办的1991年、1992年、1993年全国中学语文教研论文评选一等奖。其论文发表或获奖之多不胜枚举!

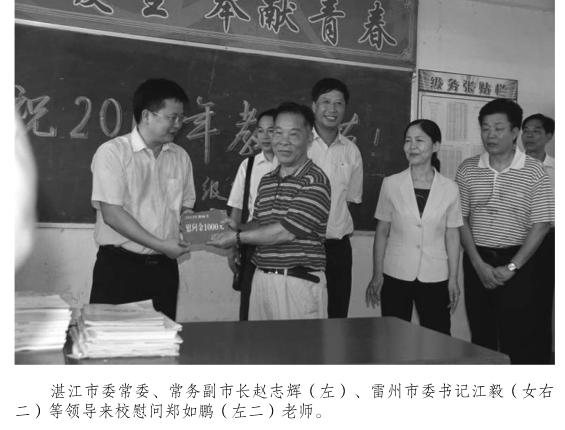

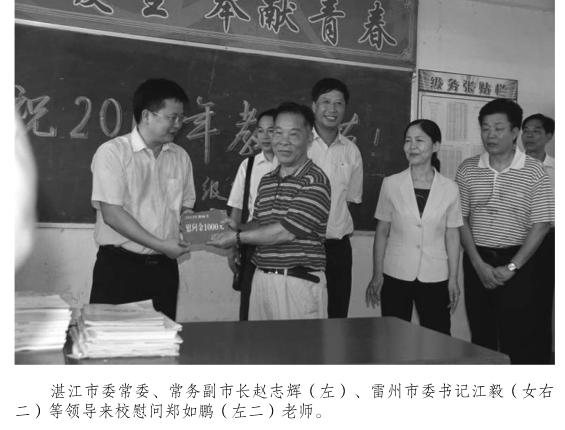

他被评为各级各类先进称号40多次,除上面介绍的外,他还被评为湛江市青年教改积极分子、教书育人优秀教师、创争活动优秀组织者:雷州市专业技术拔尖人才、高考先进教师、高考先进工作者、优秀共产党员等。另外,他还获得省级或国级行政部门、省级或国级团体学会等授予许多荣誉称号。为此,2002年9月10日,雷州市委书记孙亚帝带队上门慰问了他;2013年9月9日,湛江市委常委、湛江市常务副市长赵志辉和雷州市委书记江毅分别带领湛江和雷州两级领导到校来慰问他。

苏东坡说,古之成大事者,不唯有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。郑如鹏能成大事,应该说,在很大程度上是归功于他的坚忍不拔、吃苦耐劳的。

老牛亦解韶光贵,不待扬鞭自奋蹄

2011年7月,郑如鹏老师光荣退休。但他退而不休,雷州一中舍不得浪费这绝好的资源,聘请他专门指导语文青年教师的教学,让他奉献余热。他每年都为七八位刚刚上讲台的新教师作指导,培养他们都具有听课仔细,评课认真,责任心强的个性,并给以倾心传授看家本领。在指导中,郑老师发现所辅导的新老师,他们虽是中文本科毕业,但语文基础知识不够扎实,就鼓励年青老师们继续学好语文知识。开始时,那些年青老师有点不服。郑老师为了让他们心服口服,就请他们帮助解答一些简单问题。如:“我不想去”与“我想不去”有什么异同?怎样确定对联的上下联?问题虽简单,但他们都解答不好,有的甚至不会回答。这时他们感到有点不好意思,表示要认真、虚心学习了。郑老师便乘机给他们补讲许多实用的语文知识。

郑老师在听他们上课时,发现他们上课细节注意不够,如,不重视板书设计,就带他们去听一位新老师上课。听课后,郑老师问他们:“在听课中,你们觉得容易记录吗?”他们都摇摇头说:“记不下来。”郑老师接着问:“为什么?”他们答不出。此时,郑老师便说:“要知道,不容易记录的原因很多,其中一个是板书不好,况且连文章的题目都不板书,让人听了半节课还不知道上哪个内容。你们是不是也有此不足?如有,希望谨记改正哦。”从此,引起了他们的注意。后来郑老师发现他们上课时,非常注意细节了。

于是,这些老师进步极快,一两年时间都成为教师队伍中的佼佼者。例如,第一年指导的梁晓红老师,年年被评为优秀教师、先进班主任,第三年就担任高三班主任,工作十分出色,全校开学典礼大会时作为教师代表上台发言。第三年培养了高一年级七位新老師,效果同样十分惊人。高一第二学期起,就有朱小凤、符红清两位新老师担任了特尖班(高一年级文理科各有一个)的班主任和语文课,学生个个满意。上了高二后,这两位老师继续担任特尖班的班主任和语文课。在雷州一中举行的全校性高效课堂教学比赛中,朱小凤老师获文科一等奖(只设一个)。郑老师所带的这7位老师,教学绩效个个一等奖。

郑老师不仅在教学和论文写作上是雷州的一位拔尖人才,在诗词和楹联创作方面也是一位高手 。早在1997年,他就利用业余时间创作出了许多诗词、楹联。1997年加入湛江诗社,1998年参加雷州市楹联学会。但为了教学,他当时只是偶尔“玩玩”。

现在,郑老师退休了,终于有时间“玩”他感兴趣的东西了。他把专攻教学改为重点研究写作诗词、对联。至今,他先后在《湛江日报》、《湛海诗词》、广州《诗词》等报刊发表诗词近200首,在《楹联家》、《中国楹联报》等报刊上发表楹联作品约300副,其中有的作品被收入《中华国粹?当代百家律诗精选》《人民艺术家精品典藏》《中国楹联家大辞典》《中国古今楹联选集》《中华爱国文典》《雷州古今诗词楹联大观》等。笔者曾统计过,从2014年3月起到2015年1月止,郑老师仅在《中国楹联报》上发表的楹联就有52副。像他这样能在《中国楹联报》上发表作品数量之多,频率之密是少见的。这种井喷现象也体现了郑老师一贯的作风:认定一件事,就全力以赴去把这件事做精致!

笔者问,郑老师,您是一个优秀教师,为什么退休后,却对诗词楹联这么喜爱?他说,诗词楹联是我们中华民族的优秀文化,是不可或缺的国粹,我们必须传承发扬!由于对诗词楹联的用功钻研,因而他也常有获奖,如2011年7月1日参加北京文硕图书编著中心、全球汉诗研究协会、世界华文诗词艺术研究协会举办的“党旗颂”——庆祝中国共产党成立90周年全球华人诗文大赛获特等奖;2011年8月在中国国学文化研究会、国际汉学研究会、北京环宇图书编著中心举办的第二届“孔子杯”中华国学文化艺术大赛中荣获金奖等,获奖项目近30项。

2016年,郑老师的诗词、对联集《画声琴趣桃符集》由中国诗词楹联出版社出版。鉴于郑老师诗联方面的成就,2017年他被推举为雷州市诗词学会会长和雷州市楹联学会副会长。2018年后,他因要到深圳带孙子便辞去以上职务。

郑如鹏老师这些沉甸甸的成果告诉我们,他不愧是一名学问广博的学者和优秀的教育专家!