撑麻8号立竹构件性状及其生物量积累分配特征

2019-09-30欧黎明

欧黎明

(福建省华安县林业局,福建 华安363800)

构件是植物体重要的形态学单位,主要包括根、茎、叶、花、果实等,具有从生到死的生长发育过程和潜在分生能力,是植物生长发育的基础[1-3]。对于同种植物而言,构件大小、形状、体积与生长特征等,大致可以代表该种植物的光合能力和碳固定潜力,可作为生物量储量的表征,在生产实践中常可用于生物量估算[4]。生长过程中,植物会根据需要和环境条件差异,把有限的资源分配给叶、枝、秆等构件,而对一种构件资源投入的增加就意味着对其它构件投入的减少,故在生长发育过程中植物会不断改变生物量积累特性,优化生物量分配格局来提高适合度,以适应环境的变化[5-6]。秆、枝、叶是竹类植物重要的地上构件,其特性与竹子生长发育、生物量积累与分配密切相关,可大致代表竹类植物的生产力水平与产量特征。因此,研究同一竹种不同年龄立竹构件特性、生物积累与分配,对于揭示竹类植物不同生长发育阶段的资源获取、分配策略与种群稳定机制有重要的意义。

撑麻8号竹是以撑篙竹(Bambusa pervariabilis)为母本,麻竹(Dendrocalamus latiflorus)为父本,经人工授粉培育出的大型丛生竹种,具有生长快、生物量大、生态适应性较强、无性繁育容易、形态美等特点。其秆高8~15 m,胸径5~10 cm,笋期6~10月。因其秆下部节间、新鲜箨鞘有明显的浅黄色纵条纹,且秆壁较厚,而成为大型丛生材用、观赏竹种,具有较好的应用前景。目前有关杂交竹种的研究主要集中在分子生物学鉴定[7-8]、种苗培育[9]、引种栽培[10-11]、造林管护[13-15]等方面,构件特性、生物量积累与分配的研究相对较少[16],撑麻8号构件特性及其生物积累分配规律的研究尚未见报道。研究以引种至福建省华安县粗放经营撑麻8号竹林为研究对象,测定了1~5 a立竹构件性状,分析了秆、枝、叶生物量积累与分配特征,为试验区撑麻8号材用竹丰产林培育提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于福建省华安县高车乡前岭村(117°29′E,24°54′N),位于福建省漳州市北部,属中亚热带与南亚热带气候过渡带,平均海拔220 m,年均气温17.5℃~21.4℃,极端低温-3.8℃,极端高温39℃,全年无霜,年均降水量1 500 mm~2 100 mm。土壤为砖红壤,土壤疏松,pH4.46,土层厚度大于1 m,有机质、全氮、全磷、全钾含量分别为31.72 g·kg-1、1.13 g·kg-1、0.271 g·kg-1和0.693 g·kg-1,速效氮、速效磷、速效钾含量分别为174.98 mg·kg-1、30.23 mg·kg-1和26.91 mg·kg-1。

1.2 研究方法

试验林为2003年由广东省林业科学研究院引进的撑麻8号母竹营造,面积2 hm2。母竹平均地径(0.31±0.12)cm,全高(44.8±3.45)cm,初植密度为(465±30)丛·hm-2。幼林期每年劈草和施肥各2次,3 a郁闭成林后,每年劈草1次,自然留养笋竹,砍伐老竹。2019年出笋成竹后调查,试验林分结构为:平均密度(465±30)丛·hm-2,平均每丛立竹数(30±2)株·丛-1,平均胸径(5.37±1.02)cm,平均高度(12.18±2.15)m,立竹年龄结构1 a∶2 a∶3 a∶4 a∶5 a=2∶2∶2∶2∶2,出笋成竹大小年不明显。

2019年8月,于试验林中分别选取1、2、3、4、5年生标准立竹各10株,齐地伐倒后,测量立竹胸径(cm),然后分离秆、枝、叶,并分别称鲜重(g),每个年龄选取样竹3株,分别取竹秆、竹枝及冠层上、中、下部竹叶的混合样,105℃杀青30 min后,85℃下烘干至恒重,测定各器官含水率,计算各器官的生物量(g)、出枝强度(枝生物量/秆生物量)、出叶强度(叶生物量/枝生物量)及相对生物量(g/mm,构件生物量/立竹胸径)。

1.3 数据处理与分析

试验数据在Excel 2007统计软件中进行整理和作图表,在SPSS 19.0统计软件中进行One-way方差分析。试验数据均为各个指标测定数据的平均值±标准差。

2 结果分析

2.1 撑麻8号立竹各构件性状

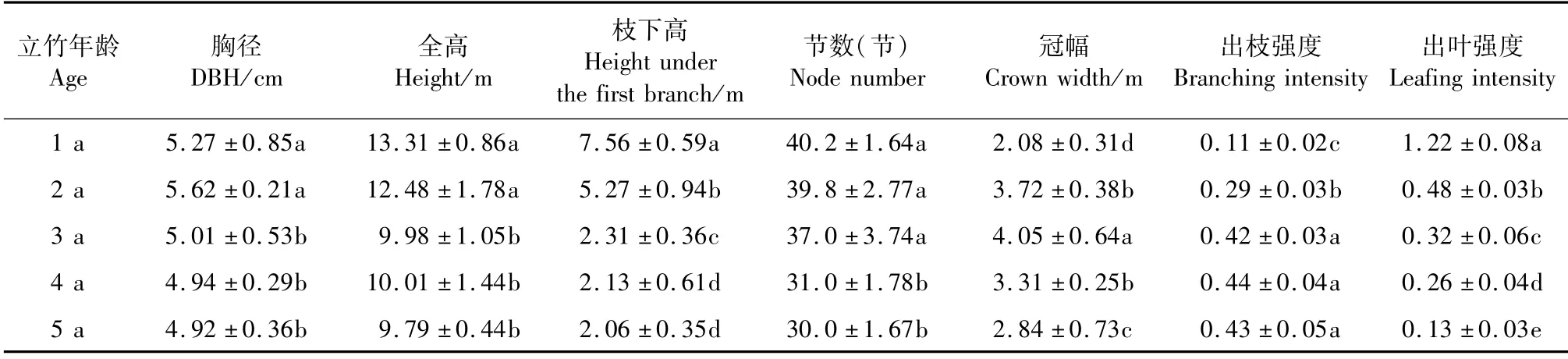

随立竹年龄增加,立竹胸径、全高、枝下高、节数、出叶强度均总体呈下降变化趋势,而冠幅、出枝强度则总体呈升高趋势(表1)。1 a、2 a立竹胸径、全高并无显著差异,但显著高于3 a及以上立竹,而3 a及以上立竹胸径、全高亦无显著差异。4 a及以上立竹枝下高、节数并无显著差异,且均显著低于1~3 a立竹,而1~3 a立竹枝下高差异显著,节数并无显著差异。2 a、4 a立竹冠幅并无显著差异,但均显著高于1 a、5 a立竹,均显著低于3 a立竹,且5 a立竹冠幅亦显著高于1 a立竹。3 a及以上立竹出枝强度并无显著差异,但均显著高于1 a、2 a立竹,2 a立竹显著高于1 a立竹。不同年龄撑麻8号立竹出叶强度年龄间差异显著(表1)。

分析表明,不同年龄撑麻8号立竹构件性状差异明显,2 a、3 a立竹具有较大的胸径、全高、节数、冠幅及较大的出枝强度和出叶强度,因而具有较强的光合碳同化能力,产生较大的生产潜力,丰产林培育时应合理留养新竹,适当增加2 a、3 a立竹数量。

表1 不同年龄撑麻8号立竹地上构件性状Tab.1 Characteristics of aboveground modulars of Bambusa Pervariabilis Mc-Clure×Dendrocalamus latiflorus Munro No.8 at different ages

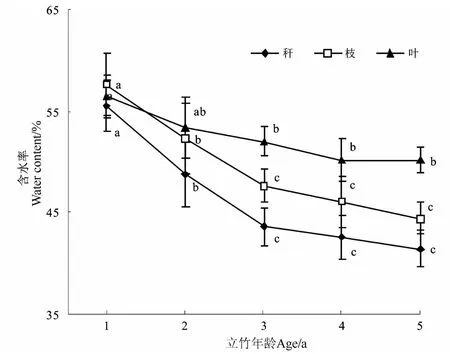

2.2 不同年龄立竹各构件含水率

不同年龄撑麻8号各构件含水率差异明显。除1 a立竹外,撑麻8号枝、叶含水率总体上均高于秆;随立竹年龄增加,撑麻8号秆、枝、叶含水率均总体呈下降趋势,1 a立竹叶片含水率显著高于3 a及以上立竹(P<0.05),但仅略高于2a立竹(P>0.05),且2 a及以上立竹叶片含水率并无显著差异(P>0.05);同时,1 a立竹秆、枝含水率均显著高于2 a、3 a、4 a和5 a立竹,2 a立竹秆、枝含水率均显著高于3 a、4 a和5 a立竹,而3 a、4 a和5 a立竹秆、枝含水率并无显著差异,即,撑麻8号3年生及以上立竹竹材含水率变化幅度较小,材性较佳,是用材适宜的立竹年龄(图1)。

图1 不同年龄撑麻8号立竹地上构件含水率变化Fig.1 Water content of aboveground modulars of Bambusa Pervariabilis Mc-Clure×Dendrocalamus latiflorus Munro No.8 at different ages

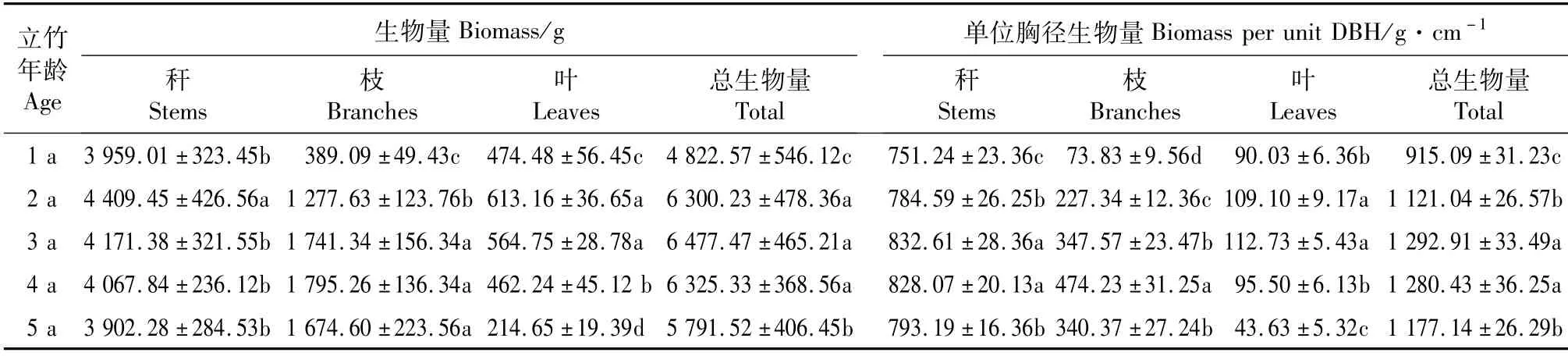

2.3 撑麻8号立竹构件生物量积累规律

表2分析可知,不同年龄撑麻8号立竹生物量及其分配规律差异较大(表2,图2)。随立竹年龄增加,立竹秆、叶及总生物量均呈先升高而后下降趋势,而枝生物量则总体呈升高变化规律。3 a及以上立竹秆、枝生物量并无显著差异(P>0.05),且均显著低于2 a立竹,而2 a、3 a立竹叶生物量并无显著差异,且均显著高于1 a、4 a和5 a立竹,且后天者间差异亦达显著水平(P<0.05)。2~4 a立竹总生物量总体升高,无显著差异,均显著高于1 a和5 a立竹,而5 a总生物量亦显著高于1 a立竹。

表2 不同年龄撑麻8号立竹地上构件生物量Tab.2 Biomass of aboveground modulars of Bambusa Pervariabilis Mc-Clure×Dendrocalamus latiflorus Munro No.8 at different ages

随立竹年龄增加,撑麻8号构件相对生物量及总生物量均呈先升高而后下降趋势。3 a和4 a立竹及2 a和5 a立竹相对秆、总生物量并无显著差异1 a立竹,且前2者亦显著高于后2者。撑麻8号3 a和5 a相对枝生物量并无显著差异,但均显著低于4 a立竹,显著高于1 a和2 a立竹,且后3者间差异显著。撑麻8号2 a和3 a及1 a和4 a立竹相对叶生物量并无显著差异,且前2者亦显著高于后2者(表2)。

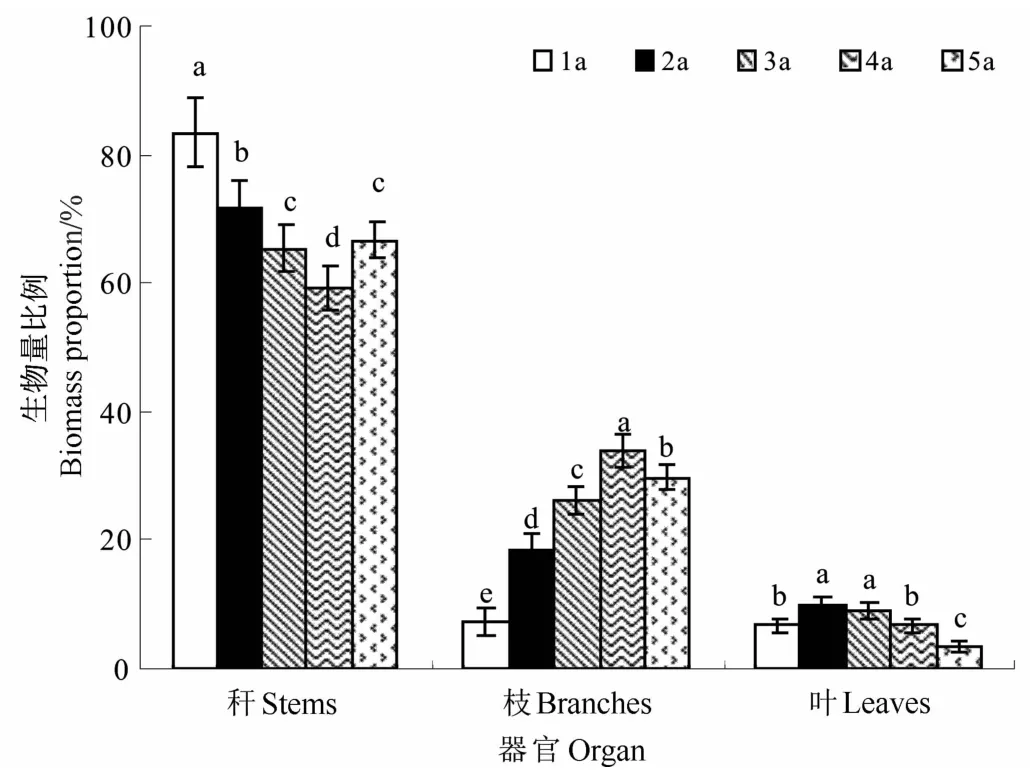

图2 不同年龄撑麻8号立竹地上构件生物量比例Fig.2 Biomass proportions of various organs of Bambusa Pervariabilis Mc-Clure×Dendrocalamus latiflorus Munro No.8 at different ages

2.4 撑麻8号立竹构件生物量分配特征

随立竹年龄增加,撑麻8号立竹秆生物量分配比例呈先下降而后升高变化趋势,而枝、叶生物量比例均总体上呈先升高而后下降趋势。3 a、5 a立竹秆生物量比例并无显著差异,均显著低于1 a、2 a立竹,但显著高于4 a立竹,且后3者间秆生物量比例差异亦达显著水平。不同年龄撑麻8号立竹枝生物量分配比例差异显著,且2 a和3 a立竹、1 a和4 a立竹间叶生物量比例并无显著差异,均显著高于5 a立竹,且前2者叶生物量比例显著高于后2者(图2)。

3 讨论与结论

秆、枝、叶是植物重要的地上构件,秆、枝起到机械支撑作用,并负责水分、养分和矿质元素等资源运输与传导[17],而叶片则是植物重要的光合器官,叶片的光合碳同化产物则是植物生物量增长和产出的生物学基础[18-19]。植物的构件特征主要由遗传因素决定,同时也受生长阶段、环境条件和经营措施的影响[20-22]。本研究结果表明,不同年龄撑麻8号立竹地上构件性状差异明显,随立竹年龄增加,胸径、全高、枝下高、节数总体下降,而冠幅、出枝强度则总体呈升高趋势,出叶强度呈下降变化规律,1 a、2 a立竹的胸径、全高、节数、出叶强度较大,这说明造林后,随竹林系统演替,不断地出笋成竹,竹丛立竹数量增加,光合碳固定能力,立竹性状不断改善,增粗增高,竹林产量显著提升。当年新竹,由于刚刚完成抽枝展叶,枝条数量较少,因而冠幅度、出枝强度较小,虽然其出叶强度大,由于生物量较小,亦不具有较高的光合碳固定能力,生产力水平较低。2 a以立竹不断抽枝,因而出枝强度显著增加,加之较大的出叶强度,因而光合碳同化能力显著提升。而3 a枝条萌发能力较弱,因而枝下高较低,且变化较小。4 a以上立竹,生长活性明显下降,因而出叶强度显著下降,光合碳同化能力明显降低,因而生产水平较低,加之3 a以上立竹竹秆含水率最低,材性较佳,故此竹林经营过程中,宜多留养2 a、3 a立竹,适当留养4 a立竹,伐除5 a及以上立竹。

秆、枝、叶生物量积累及其占总生物量的比例,即生物量积累与分配,是植物净碳获取的综合结果与重要驱动因素[23-24],对植物的生长发育、繁殖与种群稳定均有着重要的影响,可以在一定程度上反应植物生长对环境的适应机制与资源利用策略[25]。生物量在各器官的分配比例因树种不同而异,这既反映了植物对环境资源利用方式的差异性,也从侧面证明了植物对差异性环境适应策略[26-27]。多年生植物生物的分配格局与生长年龄密切相关,不同年龄植株因其生理活性与功能不同,因而其光合同化物在不同构件间的分配比例也不尽相同[28-29]。研究结果表明,年龄对撑麻8立竹构件生物量积累与分配影响明显。随立竹年龄增加,立竹秆、叶及总生物量均呈先升高而后下降趋势,而枝生物量则总体呈升高变化规律。2 a、3 a立竹构件及总生物量均最高,这与其较低的构件含水率和旺盛的生长活性密切相关。随立竹年龄增加,撑麻8号立竹秆生物量分配比例呈先下降而后升高变化趋势,而枝、叶生物量比例均总体上呈先升高而后下降趋势。这与竹类植物特殊的生长发育规律与形态建成特性密切相关,这可能与竹子独特的生长规律与支撑构件形态建成特性有关,即竹子形态建成后支撑构件生物量变异较小,其生物量的变化仅是由于含水率的不断降低与次生代谢物的积累,因而多年生立竹秆生物量相对稳定,其差异与其胸径大小相关[16]。