水平井直井段压力恢复试井工艺

2019-09-25刘志强

刘志强

大庆油田有限责任公司测试技术服务分公司

目前国内外水平井压力恢复试井施工工艺主要有3种:第1种方法是利用钻修机通过钻杆或油管将测试仪器输送到测试目的深度,再利用钻井液循环动力将水平井电缆对接工具与测试仪器组合;第2种方法是管柱预置式水平井测压技术,通过作业方式将带有封隔器的测压短节下入到目的层段,生产一段时间后进行压力恢复测试,该方法消除了井储效应;第3种方法是连续油管测试,它是目前解决水平井测试最具备前景的方法[1]。采用上述任何方法进行水平井压力恢复测试均需作业下入测试仪器,而且施工成本高、工作量大、周期长,由于作业后短期内近井地带很难恢复正常状态,因此测试结果存在不同程度的偏差。

直井钢丝吊测法压力恢复试井在我国各大油田已经广泛应用,该方法是将仪器从采油井的油套环形空间下到油层中部深度进行测试。测试时不需要起出生产管柱,测试前采油井处于稳定生产状态,测试的流动压力等数据比其他方法更准确。但是,采用钢丝吊测法进行水平井的压力恢复试井,受井眼斜度影响测试仪器往往无法下入到油层中部深度。此时,仪器所处位置可能会发生流体相态分离、气液界面移动等复杂井筒现象,导致测试的压力恢复曲线异常,不能同步反映油层中部压力信息[2]。笔者考虑影响水平井压力恢复试井曲线形态的井筒内流体相态变化、气液界面移动、压力计下入位置等因素,结合水平井筒内流体分布规律探讨了水平井直井段压力恢复试井的有效施工方法,并与其他资料做了相互验证。

1 影响压力恢复试井曲线形态因素

1.1 相态分离

1.1.1 相态分离产生机理

以油气两相为例讨论井筒相态分离现象的产生机理,当压力低于原油泡点压力时,原油中溶解的天然气将分离出来。假设垂直管柱中充满油气混合物,如图1(a),则管柱中混合物密度可表示为[3-4]

由于液相的体积百分比远远大于气相的体积百分比,因此式(1)可简化为

若忽略摩阻,那么管柱底部压力等于顶部压力加上混合物的静液柱压力,管柱底部压力可表示为

关闭管柱顶、底部阀门后管柱内液相、气相开始分离,如图1(b)。假设液体不可压缩且管柱体积恒定,那么相态分离后气体体积与关闭阀门前气泡体积相等。如果管柱温度不变,那么关闭阀门后气相平均压力同样与关闭阀门前气泡的平均压力相等,那么

发生相态分离前管柱顶部气相产生的压力为pT,管柱底部气相产生的压力

假设管柱中气泡均匀分布,气泡平均压力可表示为

相态分离后管柱顶部气压比相态分离前压力高,压差为

式中,ρG为气体密度,kg/m3;ρL为液体密度,kg/m3;为混为混合物密度,kg/m3;h为井筒中混合物深度,m;pB为井筒底部压力,MPa;pB′为相态分离后井筒底部压力,MPa;pT为井筒顶部压力,MPa;pT′为相态分离后顶部压力,MPa;pG为井筒底部气相压力,MPa;pG′为相态分离后井筒底部气相压力,MPa;ΔpT为相态分离前后井筒顶部产生的压差,MPa;VL为管柱中单位体积混合物的液相体积百分数,%;VG为管柱中单位体积混合物的液相体积百分数,%。

由上述论证可见相态分离后管柱底部压力也增加同样的数值,此即井筒中相态分离产生机理。

1.1.2 相态分离产生条件

关井压力恢复早期是否产生相态分离与井筒内气油比、地层渗透特性及井周围地层的污染情况有关[5-6]。相态分离现象形成条件为:(1)存在较好渗透性油层,为气油快速涌入井筒提供条件;(2)近井筒周围存在一定程度污染,形成了井壁阻力,有助于异常压力快速形成;(3)原油泡点压力较高、地饱压差小,井底具有较多已分离气体,容易造成明显的相态分离;(4)多套油气层并存。

1.1.3 相态分离对曲线产生的影响

(1)压力恢复曲线早期段出现“驼峰”形态,影响早期段曲线拟合,一般“驼峰”持续的时间因相态分离程度不同各有差异。

(2)井筒内相态分离量大,压力恢复曲线在双对数导数图中表现为最大值陡然下降,中间一段数据缺失。如果关井时间足够长,压力回升可达到径向流作用段。

(3)井筒内相态分离量小,压力恢复曲线在双对数导数图中的曲线形态下降较陡,而后又上升呈“V”型特征,最后达到径向流动期。

1.2 气液界面的移动

Matar和Santo认为井筒气液界面的变动会在产层和测点间产生与时间相关的压力偏移[7-8]。图2(a)中,气液界面位于射孔深度之下,2支压力计记录的油层中部深度处的压力为pw(假设气体密度可忽略不计)

图2 气液界面流经射孔层段和压力计下深处示意图Fig.2 The gas-liquid interface flowing through perforated zones and the manometer depth

图2(b)中,气液界面上升到射孔深度之上,当界面继续上升时,2支压力计记录的压力相同,有

图2(c)中,气液界面上升至下压力计之上,下压力计记录的压力为pw减去与时间无关的静液柱压力(即下压力计下深与油层中部间液柱压力),上压力计记录的压力为pw减去与时间相关的液柱压力,有

图2(d)中,气液界面超过2个压力计,虽然界面继续升高,此时2个压力计记录压力分别为pw减去与时间无关的液柱压力(即下压力计下深与油层中部间液柱压力),有

式中,pw为油层中部压力,MPa;ρ混为井筒内液体的混合密度,kg/m3;t为时间,s;h1为压力计 1 下入深度,m;h(t)为随时间变化的压力计沉没深度,m;pg1为压力计1下入点处压力,MPa;pg2为压力计2下入点处压力,MPa。

2 施工工艺优化

2.1 井筒内流体分布

正常生产的水平井自上而下依次为气柱段、泡沫段、油气水段和油水混合段。气液界面位置随泵的沉没度变化而变化。当沉没度较大时,气液界面位于泵吸入口以上,沉没度较小时,气液界面位于泵吸入口以下较远处。气液界面的理论临界位置是井筒内液柱压力等于该处原油泡点压力处。水平井关井后,随着压力恢复的进行井筒内游离的气体被压缩进入泡沫段,泡沫段与油水接触面上移。

2.2 仪器下入位置选择

为尽量消除井筒内相态变化、气液界面移动对仪器实测压力造成的影响,必须将仪器下过气液界面至仪器遇阻后为止。采用二次施工法完成水平井压力恢复测试,首次施工确定仪器遇阻位置及该处液柱压力;调整仪器下入点处液柱压力大于该处原油泡点压力(塔里木油田曾采取测试前短期关井1~2 h实现压力调整);测试静压力,且测试前宜放净套管内气体以缩短相态分离时间。

2.3 泡点压力计算方法

泡点压力为温度一定的情况下开始从液相中分离出第一批气泡的压力,当温度改变时原油的泡点压力也将改变,因此采用Standing公式[9-10]将油层中部泡点压力折算到下入点处泡点压力。

式中,pb为泡点压力 (绝对),MPa;RP为生产油气比,m3/m3;γg为实际分离条件下天然气的相对密度;a为计算指数;γAPI为天然气的原始相对密度;γo为原油的原始相对密度;T为油藏实际温度,℃。

2.4 油层中部静压组成

控制相态变化的实质是控制了仪器测试压力与油层中部压力同步变化的程度。尽管水平井关井后下入点以下仍发生油水的重力分离,但因所处压力均大于泡点压力所以无气体溢出,无气液界面产生,短暂的相态分离迅速被井筒储集效应湮灭。关井后地层流体缓慢进入井筒,仪器下方油水充分发生重力分离,混合液体密度仅与含水率有关,下入点与油层中部之间不会产生液体密度突变,所以测试点压力与油层同步变化。因此,油层中部压力可以由式(18)进行折算[9-10]。

式中,pA为直井段仪器下入点处压力,MPa;ρ为井筒内混合液的密度,kg/m3;hBA为仪器下入点A处至油层中部处B点的垂直深度,m。

3 实例应用

Y7井是P油田的一口致密油水平井,大规模体积压裂后采取弹性开采。该井设计井深3 791 m,垂深1 559~1 583 m,水平段长1 547 m。压裂裂缝11条,井间地震监测裂缝倾角平均82.7°。2014年采取管柱预置法测试压力恢复,仪器下到了油层中部深度。为探索水平井直井段压力恢复试井可行性,2015年采用钢丝吊测法进行了直井段压力恢复对比测试,第1次测试未调整仪器下入点处流动压力,第2次测试采用二次施工法进行,压力恢复测试前预先调整下入点处液柱压力大于该处原油泡点压力,Y7井的具体测试施工信息见表1。

表1 2015年Y7井测试施工信息Table 1 Test construction information of Y7 well in 2015

图3为2014年采取管柱预置法测试的Y7井压力恢复曲线,可以看出压力曲线早期恢复正常,没有出现相态分离现象,压力恢复曲线在A点附近呈现平面径向流阶段,在B点附近出现短时径向流阶段后又呈现线性流动阶段,水平井渗流特征极为明显[11-13]。

图3 Y7井2014年水平段压力导数双对数曲线Fig.3 Vertical section pressure derivative log-log plot of Y7 in 2014

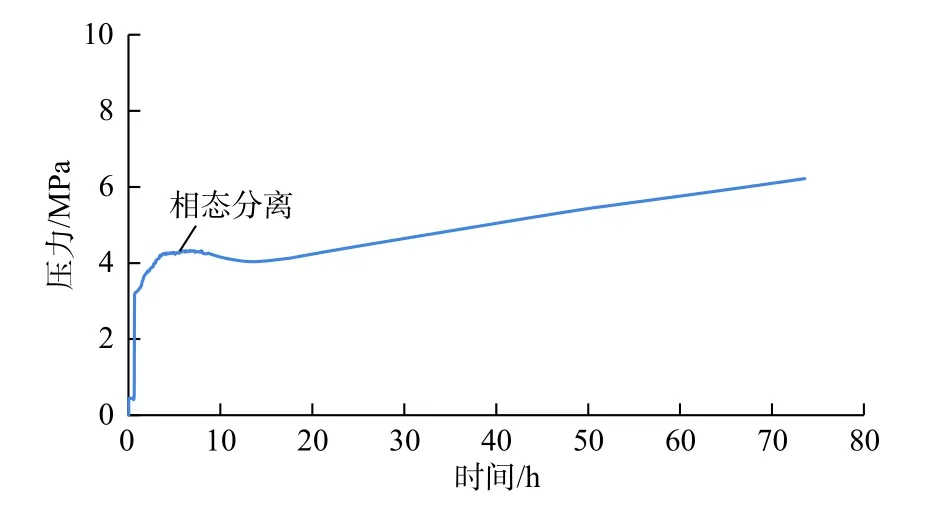

图4为2015年第1次采取直井段钢丝吊测方式测试的Y7井压力恢复曲线局部放大图,测试前没有调整仪器下入点流动压力,可以看出在0~10 h压力恢复曲线呈现先快速上升又缓慢下降现象,之后又开始缓慢恢复。该曲线特征说明井筒中发生了相态分离现象,相态分离的出现掩盖了Y7井的第一次平面径向流渗流特征,不利于试井解释模型的选择,解释出的参数误差较大。

图5为2015年第2次采取直井段钢丝吊测方式测试的Y7井压力恢复曲线,测试前采取二次施工法调整了仪器下入点流动压力大于该点的原油泡点压力。从图5可以看出采取钢丝吊测法测试的Y7井直井段压力恢复曲线形态与2014年采取管柱预置法测试的Y7水平段压力恢复曲线形态几乎完全相同,说明采取二次施工法消除了水平井直井段压力恢复试井仪器下入位置处可能发生的气液界面移动及相态分离现象,测试的仪器下入点处直井段压力可以同步反映油层中部压力。

2015年采取直井段吊测结合二次施工法测试的Y7井压力恢复曲线,反映的水平井渗流特征也非常明显,Y7井在C点呈现平面径向流阶段,恢复一段时间后在D点先呈现平面径向流后又呈现线性流阶段[14-18],该特征极大方便了试井解释模型的选择。

表2为Y7井2014年与2015年压力恢复试井解释成果,可以看出:2次解释的Y7井水平渗透率、原始地层压力变化不大。裂缝拟合初始设定值为90°,软件拟合后裂缝角度分别为 82°、83°、80°,说明裂缝并没有垂直井身延伸,裂缝角度逐渐变小表明裂缝存在闭合;裂缝从11条减少到10条,也说明该水平井随着弹性开采的进行裂缝在逐渐闭合;裂缝角度和条数的变化导致了径向渗透率变小,纵向与径向渗透率比值逐渐增大,裂缝导流能力下降。这些参数变化规律都符合了国内外大多数致密油水平井弹性开发特点。

图4 发生相态分离的Y7井局部压力恢复曲线Fig.4 Local pressure recovery curve of Y7 well with phase separation

图5 Y7井2015年直井段压力导数双对数曲线Fig.5 Pressure derivative log-log plot of Y7 well in 2015

4 结论

(1)影响水平井压力恢复曲线形态的因素以井筒内油气水的相态变化为主,压力计下入位置及气液界面的移动将影响实测压力与真实压力的同步变化程度。

表2 Y7井2014年与2015年压力恢复试井解释结果Table 2 Pressure build-up testing interpretation of Y7 well in 2014 & 2015

(2)应采用二次施工法进行水平井直井段压力恢复试井。首次施工确定仪器下入位置及该处测试前液柱压力,第二次施工静压力测试前应预先调整下入点处液柱压力大于该处原油泡点压力。

(3)水平井直井段压力恢复试井施工工艺是有效的,通过选择仪器下入位置、调整下入位置处液柱压力克服了相态变化、气液界面移动对压力恢复曲线的影响,其试井解释结果能够反映水平井油层中部渗流信息。