历史文化村落遗产要素分析与保护策略

——以浙江省宁海县许家山村为例

2019-09-16张迎春

张迎春

上海力夫建筑设计有限公司 上海 200331

传统村落是传承历史文化、延续历史文脉的重要载体之一,反映着人类历史的延续和发展,是重要的文化资源。这些村落蕴含着丰富的文化,即包括物质形态的载体,如空间环境、村落形态、建筑风貌等,又包括多种非物质形态,如文化观念、历史传说、生活习俗等。许家山村位于浙江省宁海县东部,处于天台山余脉,背山靠海,西高东低,属沿海低山丘陵地区。该村是浙东现有建筑群规模最大、保存最完整的石屋古村,更是沿海山地石屋建筑群落的典范。

1 历史文化村落遗产要素分析

1.1 自然山水

在乡村长期发展进程中,自然环境作为基本条件影响着乡村的方方面面。以山脉与河流为主体框架的自然景观,成为其整体依托的基础背景。村落居民为自身的生存与发展而建构的人工环境,与所处地域的自然环境经过持续的交互作用,形成了特有的村落聚落景观。许家山村依山势而建,处于海拔195米-203米之间,房屋排布契合自然大地肌理,与农田和周边环境融为一体。村落的建筑主要以当地盛产的青铜色玄武岩为材料,周边土壤也呈棕红色,整体色调浑然一体,呈现出地域特色的原生态美。

1.2 传统建筑

乡村民居的主要功能是解决居住问题,因此大多简洁明了、经济实惠。乡村中大量的遗存,包括街道、建筑、院墙、桥梁、驳岸等大多是反应历史原貌的真实物,具有很好的原真性。许家山又名石头村,村民住宅都是采用石墙木构形式。许家山人世世代代用本地的玄武岩建设家园,因为这些石板的颜色呈现青铜色,当地老百姓把它叫做“铜板石”。村内有石巷、石屋、石院、石墙、石板桥、石凳等资源,整体上是由石头构成。宁海石墙木构民居能在位于宁海这种台风、暴雨、洪水等自然灾害较多的地区一直保留下来,历史足以证明这种建造形式是适合当地气候条件的,是体现宁海历史文化的天然载体,是弥足珍贵的物质财富。这种就地取材、因地制宜,对自然灾害的强适应性是历史文化村落的普遍特征,这种人类聚居生存与自然的联系是人类历史文化的重要构成。

1.3 街巷

传统村落的街巷是适应农耕时代的近人尺度的窄街巷,舒适自然。许家山的街巷狭窄,路面用石板和碎石铺成,很有质感。街道的侧面留有石砌的渠道,山上的水就从这些渠道流经而过,居民的日常生活用水也来自这些渠道。遇到大雨,雨水会从这些渠道排出,不会影响到居民的生产、生活。这些渠道在临近住户的入口处会铺上一两块铜板石,呈现小桥流水人家的景致。许家山街巷的“十”字交叉口和“丁”字交叉口会有不同程度的曲折错位,这种错位能够产生较强的场所识别感。

1.4 村落场所

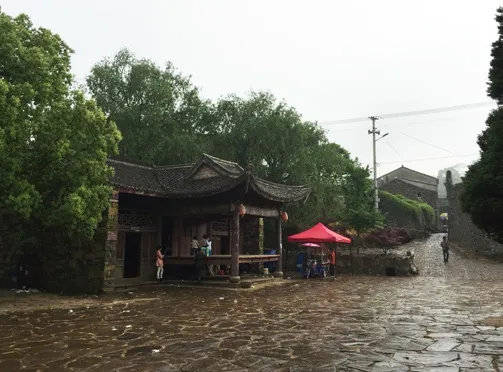

许家山文化底蕴深厚,叶、胡、张、王四姓祖上不乏乡贤名臣,如叶姓的南宋右丞相叶梦鼎,张姓的明监察御史张纯诚,王姓的王俊华有“江南书布袋”之美誉,胡姓的胡献来,明天启八年进士,为官“两袖清风,一副冰骨”。许家山的村落场所与历史紧密相关,叶氏宗祠、洪天庙、古戏台、利民池(图1、图2)等是村落的典型场所,这些历史场所构成了村落完整的节点网络,也是历史文脉延续的关键线索。

图1 许家山村平面图

图2 许家山村口古戏台

除了路边的水渠,水的重要性在许家山体现在村口的水塘。在许家山两个主要的出入口,当地人把溪流积聚起来形成两个大池塘。一则可以取池塘的水来灌溉农作物,另外,在缺水时期居民可以取池塘的水来使用。平日居民聚集在池塘边聊天、交流农事,儿童在塘边捕鱼钓虾,在主入口的池塘边有宗祠和戏台,水对其村落场所的营造起到重要作用。途经许家山的古道曾是宁海通往象山的官道,如今石板石阶依旧,是追忆历史很好的场所,这些场所对于保护历史文化村落尤为重要。

1.5 田地

景观田地是村落向自然延伸的自然基质,代表村落的典型特征。源于漫长的农耕文化和农业文明,人居环境以自然环境为主,呈现出不同的环境特征和地方特色。人们在特定的地域环境下从事一系列的生产方式是相同的,在一定的地域范围内大地景观表现为均质化的特征。许家山村的田地景观由梯田构成,蜿蜒的曲线形肌理构成了村落延伸的大地景观,构成了浙东地区颇具特色的乡村景观。

1.6 传统工艺

传统作物是当地居民成百上千年在农耕过程中摸索出来的作物品种,其适应当地的气候条件,滋养着世代的居民。笔者建议将传统作物也作为一类保护对象,在村落的作物比例中要占到70%以上,这样才能整体上体现原有自然风貌。许家山村传统作物以“三品”为特色,即土豆、茶叶、花生,另外还有芋头、水稻、玉米、萝卜、番薯等。几百年来,许家山延续着传统生活方式,至今还是牛耕田,自制番薯粉、番薯烧酒,捣年糕,自编竹器,这些都值得传承。

2 历史文化村落保护策略

2.1 原真性保护

自1964年《威尼斯宪章》颁布以来,国际上一直强调文化遗产保护的原真性原则,尽可能地保护文化遗产所承载的全部历史信息,包括文化遗产赖以生存的环境。历史文化村落作为农业社会传承下来的文化遗产,自然具有原真性的特点,体现了当地的乡土文化特征。传统民居即反映着现实生活,又反映了地方的文化意识。许家山村在古代地处较偏,从建筑形式、材料、街巷到梯田都保留较完整,原真性较高。要保护许家山古村落的特征,就要保护这些原真性要素,在建筑改建、扩建过程中运用原有材料,遵循原有形式。

2.2 完整性保护

历史文化村落具有整体性的价值。村落中的街巷、广场、民居这类历史遗存集中在一起产生的规模与积聚效应是弥足珍贵的,构成了历史文化村落的整体性价值。历史文化村落历史风貌的完整性主要体现在历史空间的完整与自然环境的协调统一。村落建筑大多使用天然材料如石、木材、土等,无论在质感和色彩上都很容易与自然环境取得协调。许家山村从建筑、街巷、古道、梯田,从水生态环境到植被生态环境,从建筑颜色到大地颜色,都是一个有机完整的体系。这一体系内的任意元素都缺一不可,这种整体性是我们所要保护的重点。历史文化村落的风貌是当地自然、地理、人文和历史特点的外在反映,正是这些完整的历史空间环境和民俗文化,一起构成了完整的历史风貌,使得历史文化村落具有隽永的意境。在村落更新过程中,街巷的空间尺度要与原有街巷保持和谐。新建的旅游设施也要采用当地的土木石等材料,标志牌尽量运用乡土材料,色彩也要和当地色彩相适应。

2.3 乡土生活的延续性保护

历史文化村落与文物的区别是其中有居民居住,有现实的乡土生活。历史文化村落中的居民时刻受到人类社会活动的影响,处于不断变化发展中,对其进行地域性传统的保护是必不可少的。许家山村现有277户,总人口720人,村内劳动力大都外出打工,常住在村人口为220人左右。这200多人以老年人居多,他们还维持着原有的生活、劳作方式,延续着世代相传的乡土生活方式,这些鲜活的生活元素是历史文化村落的重要组成部分。旅游者置身于其中不会感到有所缺失,还可以体验当地的耕作和生活方式。随着城市化进程的推进,可能生活在这些村落中的居民越来越少,如何结合旅游维持住原有的乡土生活方式是一个重点要解决的问题。

2.4 遗产资源的公共性保护

历史文化遗产具有研究、教育、游憩等方面的价值,这就需要其从封闭状态走向公共开放,这使得对这类历史文化村落的保护也具有公共性的特点。 近年来,许家山村在宁海县委、县政府的大力保护和有序开发下,修建了旅游引导牌和停车场等设施,在古代官道旁种植了季节性的鲜花,不仅让千年古村落焕发了新生机,同时也吸引了来自全国各地的游客前来游玩。在诸如许家山村这些古村落公共性提高的情况下,特别要注意保护乡村的环境与生活的原生态性,这样的旅游开发才会可持续发展。

3 结语

历史文化村落作为一个有机体,各种形态与功能要素都有其内在联系。无论是什么类型的保护规划,都要运用综合审视的方法来对待,采用多元化的保护方法。我国地大物博,各地风土人情迥异,有大量的像许家山村这样颇具特色的村落并未列入文化遗产名录,但这些村落基本上保持了其原始的结构肌理和形态,为人文研究和空间形态研究提供了宝贵的物质遗存。这就需要当地政府部门和民间组织以及高校师生来共同研究并采取行动进行保护,利用合理的保护策略,与旅游合理结合,维护好原有的物质形态和生活方式,把这些资源完好地留给子孙后代。