高粱原生质体的制备及转化方法研究

2019-09-13蒋君梅1勇1任明见

谢 鑫, 蒋君梅1, 王 勇1, 任明见

(1.贵州大学农学院, 贵阳 550025; 2.国家小麦改良中心贵州分中心, 贵阳 550025)

近年来对高粱的研究主要集中在采用基因工程手段培育抗病、抗寒、抗逆的高粱品种等方面[3-5]。但是,由于高粱转化及再生体系技术还不成熟,制约了利用转基因技术研究高粱基因功能,而利用原生质体可以对植物基因功能进行快速验证,因而,对高粱原生质体制备与转化研究具有重要意义。20世纪60年代,Cocking等第一次从藻类分离出原生质体以来,陆续从小麦、玉米、水稻、大麦等禾本科植物及木本植物中成功分离出原生质体[6-8],原生质体的应用也扩展到基因瞬时表达、蛋白亚细胞定位、蛋白-蛋白互作、启动子分析以及种质资源改良等领域。目前,有报道用高粱悬浮细胞制备原生质体的方法[9],但是该方法费时、费力,不利于快速验证基因功能的需要。本研究采用高粱黄化苗进行原生质制备,转化过程只需要2 d时间,简单、快速。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1供试植物材料

供试的高粱样品为BTx 623,来自中国农业科学院生物技术研究所。

1.1.2供试试剂

纤维素酶Cellulose R 10 和果胶酶Macerozyme R 10购自日本Yakult Pharmaceutical公司;甘露糖、聚乙二醇4000、氯化钙、EDTA、氯化铯、MES、KCl等购自Sigma公司;甘油、正丁醇、异丙醇、醋酸钾、SDS、氯化钠、氢氧化钠等为国产试剂。

1.1.3实验设备

主要仪器:超速冷冻离心机(BECKMAN,L100-XP)、台式离心机(EPPENDORF,5424-R)、激光共聚焦显微镜(OLYMPUS,FV-1000)、普通光学显微镜(OLYMPUS)、光照培养箱、摇床和真空泵(WELCH,Model 2522 c-02)等。

1.2 试验方法

1.2.1植物材料培养

选取健康的高粱种子BTx 623于室温下在清水中浸泡24 h,使种子充分吸水,每隔12 h换1次水,24 h后倒掉水,种子用湿纱布盖住,持续室温放置24 h,直至种子长出白色的芽。然后将其播种于育苗盘中,播种后置于25 ℃光照下至苗长齐(1~2 d),25 ℃黑暗培养8~10 d。

1.2.2氯化铯密度梯度离心法制备质粒

氯化铯密度梯度离心法制备质粒参考Li J F等[10]的方法并做改动,具体如下: 1) 接种大肠杆菌(含有GFP或YFP荧光蛋白的质粒)于5 mL的液体LB培养基中,37 ℃摇床复苏培养8 h; 2) 取3 mL复苏好的菌液倒入500 mL的液体LB培养基中,37 ℃摇床培养8 h; 3) 在超速离心机于40 000 r·min-1,4 ℃,离心10 min收集沉淀; 4) 加40 mL Solution I(10 mM EDTA,pH 8.0)震荡重悬; 5) 加入80 mL Solution II(200 g醋酸钾溶解到500 mL水中,加120 mL醋酸,定容至800 mL)立即混匀; 6) 加入30 mL Solution III(0.1 M NaOH,1% SDS)上下颠倒5次,室温静置5 min; 7) 40 000 r·min-1,4 ℃,离心10 min弃沉淀; 8) 在沉淀中加入250 mL异丙醇上下颠倒混匀,40 000 r·min-1,4 ℃,离心10 min 弃上清; 9) 加入4 mL 10 mM EDTA重悬沉淀; 10) 将上清与5.5 g氯化铯、100μL溴化乙啶(10 mg·mL-1)混匀,转入快封式超速离心管中(BECKMAN,货号342412),60 000 r·min-1,4 ℃,离心16 h; 11) 用注射器抽取溴化乙啶染色的DNA条带与7 mL正丁醇(用1 M NaCl饱和处理)混匀,再加入5 mL无菌水,并出现正丁醇/水/DNA分层,去掉正丁醇和水项; 12) 用无水乙醇和75% 漂洗DNA后,加水溶解至约2μg/μL备用。

1.2.3原生质体的制备与纯化

1) 高粱黄化苗的预处理。

剪取生长良好的高粱黄化苗50株,去掉根放于0.6 M甘露醇中预处理10 min,剪去叶,取中间的叶鞘部分,用刀片切成0.5 mm细条。

2) 酶解处理。

把切好的叶鞘移入含有20 mL酶解液的50 mL三角瓶中;用真空泵-40 kPa抽真空20 min后,在黑暗中消化酶(28 ℃,80 r·min-1,酶解液加入链霉素抑制细菌生长),期间显微镜检查原生质体裂解状态。

原生质体酶解液按如下方法制备而成:称取0.3 g Cellulose R 10,0.75 g Macerozyme R 10,2.184 g Mannitol,800μL 0.5 M MES(pH=5.7),20μL 1 M CaCl2,0.02 g BSA,最后用ddH2O定容至20 mL,细菌过滤器抽滤灭菌备用。

3) 原生质体浓缩与纯化。

使用200目尼龙网过滤裂解的原生质体,用少量W 5提前润湿尼龙网,过滤到50 mL离心管。残渣用W 5漂洗再过滤,合并滤液。室温下1 000 g离心5 min,沿离心管壁倒入10 mL预冷的缓冲液W 5,重悬沉淀,离心。重复上一步2次。吸去上清,用预冷的W 5重悬沉淀,调节原生质体浓度为106个·mL-1,冰上放置30 min。

上述缓冲液W 5按照如下方法制备而成:称取0.37 g的KCl,18.4 g的CaCl2,9.0 g的NaCl,0.3 g的MES和0.9 g的glucose,加ddH2O至900 mL,用KOH调节pH至5.7,定容至1 L,灭菌备用。

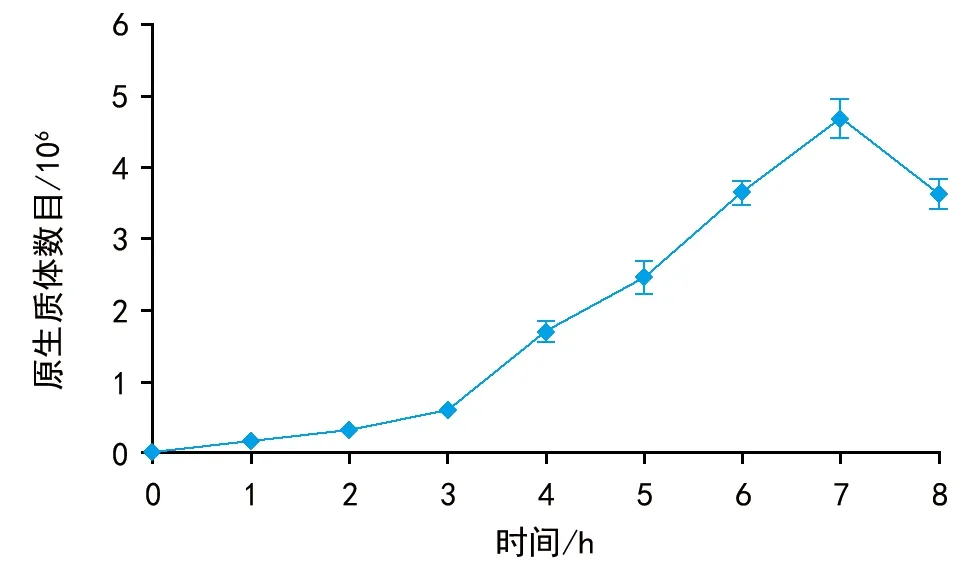

1.2.4酶解时间对原生质体产量的影响

取长势一致、相同数量(1 g鲜重)的幼苗进行酶解,酶解时间分别为1,2,3,4,5,6,7 h和8 h。然后用血球计数板统计原生质体浓度,以明确最佳酶解时间。

1.2.5原生质体转化

将2μg提取的质粒DNA,分别加到2 mL离心管底部,向管中加入100μL高粱原生质体,轻轻混匀;每管中加入80μL 40% PEG溶液,轻轻混匀,室温静置孵育10 min;加入320μL的W 5,轻柔颠倒混匀,终止转化;室温1 000 g,离心3 min;去上清(剩约50μL),缓慢加入500μL的W 5,轻柔颠倒混匀,室温1 000 g,离心3 min ;将样品置于室温培养12 h后,用于荧光观察。

图1 高粱幼苗的处理

2 结果与分析

2.1 分离原生质体

对经过催芽后避光培养8 d的高粱幼苗(图1 A)进行收集,用于原生质体的制备。去除幼苗的根部后立即浸泡于0.6 M甘露醇中预处理10 min(图1 B),这有利于维持离体的高粱幼苗体内渗透压的平衡。用剪刀剪去叶片,取茎部组织,用刀片切碎后(不能反复切,以免细胞受到损伤)放置在含有酶解液的三角瓶中(图1 C、D),抽真空20 min使得酶解液充分进入高粱组织。

2.2 不同酶解时间对原生质体产量的影响

酶解时间是原生质体分离的关键步骤之一,如果裂解时间过短,会造成裂解不充分,如果酶解时间过长会导致原生质体因过度消化而破碎,因此,本研究对高粱原生质体的酶解时间进行探索。研究结果表明,在裂解1~3 h时只有少量原生质体,裂解7 h时获得原生质体效率最高(图2,图3),其原生质体浓度达到4.7×106。裂解8 h原生质体浓度反而下降,细胞碎片明显增加,这可能是由于原生质体过度酶解破裂所造成的。

图2 不同酶解时间的处理

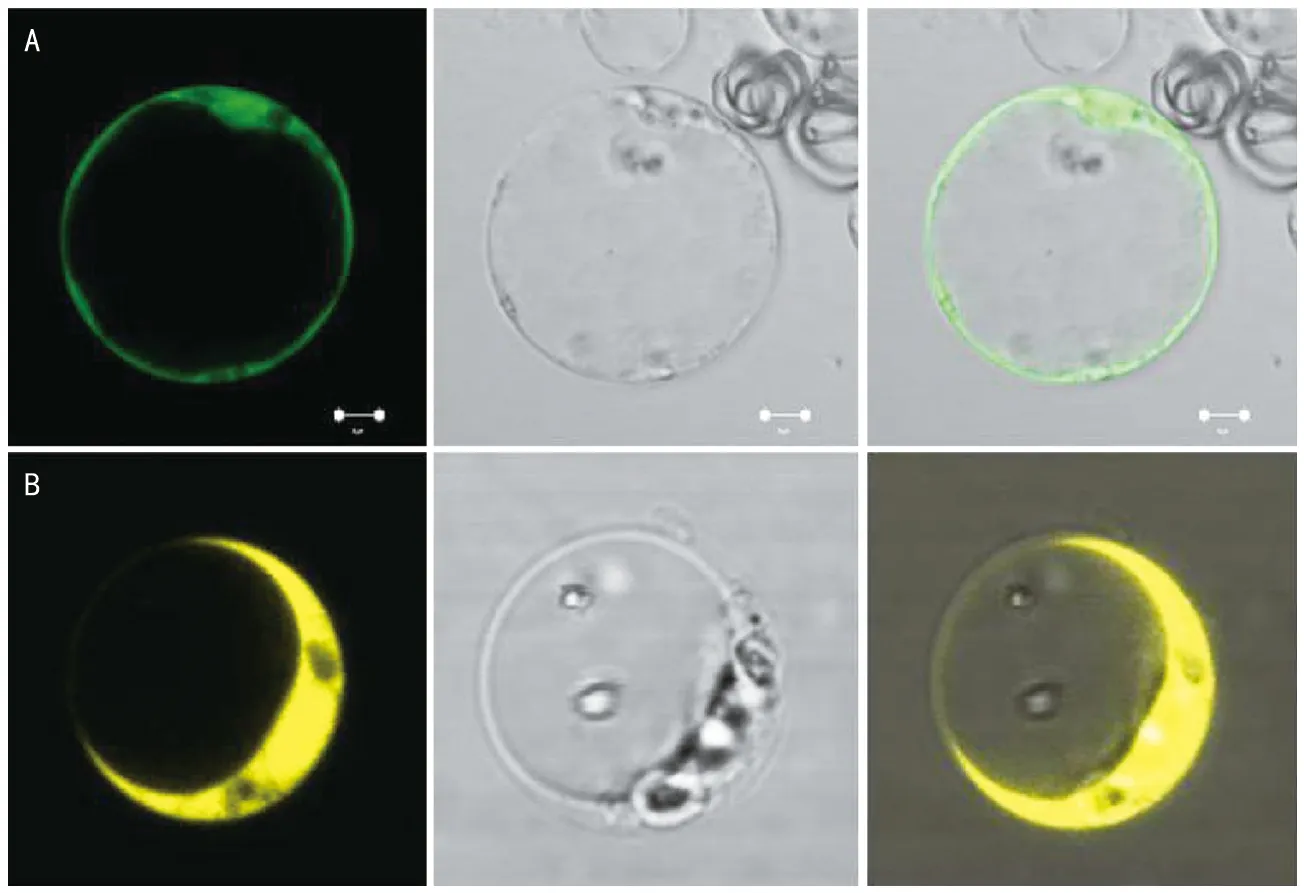

2.3 GFP和YFP原生质体转化

为检验原生质体质量以及转化效率,采用氯化铯密度梯度离心法提取高纯度的PYBA-GFP和PYBA-YFP质粒,取2μg质粒用40% PEG进行原生质体转化,转化后室温静置12 h后,用激光共聚焦显微镜分别在488 nm和514 nm激光波长下观察GFP和YFP荧光信号。从本实验可以看出,GFP(图4 A)和YFP(图4 B)在整个原生质体中都有表达,并且信号非常强,说明质粒的质量以及转化效率都非常好。

图3 获得的高粱原生质体

3 结论与讨论

利用原生质体对植物基因功能进行研究已经成为植物基因功能研究最常用手段之一。植物悬浮细胞或者愈伤组织是常用于制备原生质体的材料,但制备悬浮细胞和愈伤组织费时费力,卫志明等[9]报道的高粱备原生质体方法,采用的是悬浮细胞为材料,期间每周继代 培养1次,持续 2个月才得到高粱悬浮细胞,非常耗时耗力。本研究采用高粱幼苗为材料,克服了上述缺点。

研究表明,选用黄化苗比选用正常生长的幼苗制备原生质体产量要低,这可能是由于幼苗经过避光培养,植株会加速生长从而进一步影响其细胞形态,也有可能暗培养导致其细胞成分发生变化,并最终影响酶解效率[11-12]。本研究采用黄化苗制备原生质体是考虑后期进行亚细胞定位研究时去除叶绿体自发荧光的干扰问题,这也是水稻等植物常采用的方法。

图4 GFP/YFP瞬时转化原生质体

在原生质体制备环节中,酶解时间是影响原生质体产量的重要因素之一,因此本研究分析了不同酶解时间处理,最终所获得的原生质体产量,得出7 h处理为最佳处理时间。但原生质体制备与转化影响其效率的因素还有很多,比如PEG分子量、PEG生产厂家、其它不同酶的组合等等[13-14],这些都需要今后进一步研究和完善。