陶风瓷韵

2019-09-10孙建

孙建

陶瓷是古代中国人的伟大发明,是中国古代文化最重要载体之一,对于中华文明在全世界的传播起到了巨大的作用,中国并因此被西方称之为“China”,为大众所珍视。

2019辭旧迎新之际,宜春市博物馆与江西省文物商店联合举办了“陶风瓷韵——江西省文物商店精品陶瓷文物展”。本次所展览的文物均为江西省文物商店历年来收藏的陶瓷文物精品,上溯汉唐,下至民国。展出的目的就是将这些深藏于库房中的文物展示给广大观众,重现中国古代陶瓷发展的原貌,展示中国古代陶瓷所蕴含的历史信息和艺术美感,给观众带来精神享受和视觉盛宴。

本次展览的陶瓷器种类齐全,内容丰富,包括有瓶、罐、盘、碗、花觚、笔筒、香炉、供器等各种品类,官窑与民窑、出土品及传世品俱全。以陶瓷发展的时间为主线,脉络清晰,特色鲜明,从侧面上反映了中国古代陶瓷精湛的制瓷工艺与高超的瓷绘技艺,集中展示了江西省文物商店自成立以来40余年文物保护的成果。

汉绿釉龙头陶水井(图1)

高39.5厘米。汉代时期,统治者将董仲舒所倡导的儒学作为官方的统治哲学,在以孝治天下的思维模式下,社会各阶层普遍存在着“事死如事生”的丧葬观念,因此墓葬中有各种随葬品。两汉随葬品以陶器为主,西汉时期的陶器陪葬品多以各式壶、三足鼎、方钫等仿铜礼器为主;东汉时期,出土的陶器则以生活中常见的模型明器为主,随葬的模型明器中,制作虽然粗疏,但是造型、结构一目了然,完全是模拟古代的具体实物状况。

此件绿釉陶井为圆形井圈式井,井座为束腰桶形,高大的井架横梁两端处以龙头插角作为装饰,其上搭建有井亭,井亭的屋顶为四面坡样式。井架横梁居中位置有使用滑轮原理提水的设施——辘轳,再现了先民智慧的创造。

江西历年出土的汉代水井多为无釉陶井,此件水井通体满施绿釉,且形体高大俊秀,为江西地区出土汉代绿釉陶制模型明器中一件罕见的佳作。

晋青瓷堆塑蛙形长颈瓶(图2)

口径4.5、底径8、高14.6厘米。早期青瓷在造型上以擅长运用动物形象而著称于世。这种动物造型的器物有的是作为整体造型出现的,如辟邪烛台、蟾蜍水盂等;有的是作为部分造型出现的,如鸡首壶,只做一个鸡头。令人叫绝的是后者虽然只取动物的某一局部,却能栩栩如生,点睛传神。青瓷蛙形长颈瓶就是这类器物的典型。此瓶小口外撇,长颈,鼓腹,平底,器物满施青釉,颈部至腹部饰有圈点纹及篦点纹装饰带,最为精彩的是腹上部饰一蛙形,呈弓形蓄力之态,造型逼真,极富张力。

唐洪州窑青釉六系盘口壶(图3)

口径18、底径13.1、高42.8厘米。此壶造型古朴、圆浑,通体施青釉,釉色青中泛黄,釉表开细小片纹。大平底,托珠支烧。盘口壶虽为素身,但壶体的曲线线条突出了它古拙、素净之美。在所见发掘报告及展览图录中的洪州窑器物均为中小型,而此件高达42.8厘米,为目前所见洪州窑器物中较大的一件,且器型完整,殊为难得。

洪州窑的瓷胎相对而言较为粗松,胎色呈黄白色,由于釉层薄、胎釉接合不紧密而多有剥釉现象,又因二次氧化和膨胀系数等原因导致釉表出现细小的片纹。在出土的众多洪州窑瓷器中,多数都有釉面脱落现象。

洪州窑始烧于东汉晚期,兴盛于西晋至唐代,晚唐五代时因周边瓷场的迅速崛起而致该窑步入衰落。对洪州窑的文字记载最早见于唐代陆羽的《茶经》,文中日: “越州上,婺州次,岳州次,寿州、洪州次……”《唐书》卷一百三十四“韦坚传”就记载有唐玄宗天宝二年洪州即有岁供瓷器等地方土产,其中就包括洪州窑的瓷器。

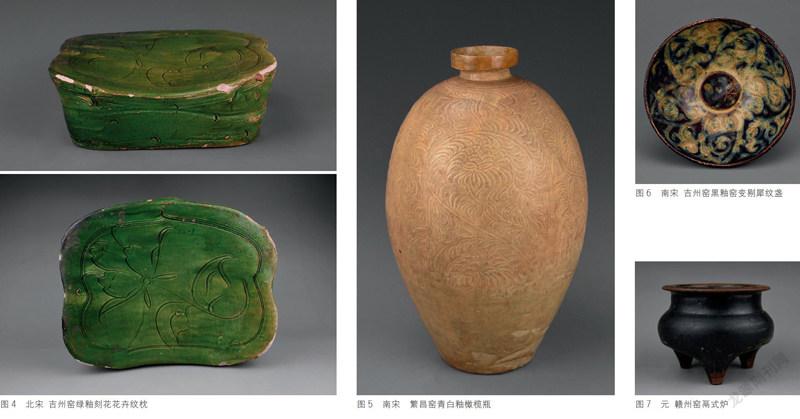

北宋吉州窑绿釉刻花花卉纹枕(图4)

长24.7、宽18.5、高8.7厘米。陶胎,其上有白色化妆土,器表除底足外满施低温绿釉,釉色纯正,釉面光泽;枕面前低后高,呈如意形,枕面略平微凹,枕面周边以篦划纹勾勒边线,其间刻划双叶三瓣花卉纹,花卉线条细腻而流畅,由此可见制瓷工匠刻划刀法的娴熟。边墙各面戳印较密集的圆圈纹,瓷枕中空,顶墙有一个直径约1厘米的出气孔与内腔相通,是为防止烧造时炸裂而设。左侧枕墙有明显的支烧痕,可推断瓷枕为侧立支烧,这与宋代多数瓷枕的装烧方法相同。

瓷枕是我国古代的夏季纳凉寝具,北宋张耒在《谢黄师是惠碧瓷枕》诗中说: “巩人作瓷坚且青,故人赠我消炎蒸,持之入室凉风生,脑寒发冷泥丸惊……”这直接反映其盛夏消暑的功能。古代到了夏天,因为穿着的原因,人们都是非常热的,而古代烧制的瓷枕,由于外面罩有一层玻璃质感的釉面,这层釉面触手冰凉,当人们躺在上面的时候,最先接触到瓷枕感觉到清凉的就是后颈。而颈项是人体躯干与大脑相接,血液必经之地,是人体脉络通过的地方,脖子一旦凉快下来,那全身的经络相通,全身都会逐渐凉快下来,因此瓷枕成为古人度夏的利器。

南宋繁昌窑青白釉橄榄瓶(图5)

口径7.2、底径11.5、高36.3厘米。盘口、束颈、溜肩、鼓腹、平实足,外形呈橄榄形。胎质细腻,胎色洁白,通体施满釉,因受沁釉色白中泛红,有细小开片,瓶体以刻划的两道弦纹和4条竖线将肩和腹部分为4个区间,每个区间内又以刻划的牡丹为主体纹饰,每枝牡丹的花茎环绕花朵一周与陪衬的卷草纹分隔开来,更加突出了牡丹的雍容华贵、娇艳瑰丽。其造型规整秀美,是青白釉花瓶中较为经典的造型。

青白瓷又被称之为影青,宋蒋祁《陶记》中:“江、湖、川、广器尚青白,出于镇之窑者也。”印证了宋人把现在所说的“影青”瓷器叫做“青白瓷”的史实。该橄榄瓶釉色较淡,而且缺少青中微闪淡蓝的光泽,应该是安徽繁昌窑南宋时期的产品。

南宋吉州窑黑釉窑变剔犀纹盏(图6)

口径11.5、高5.5厘米。斗笠式,浅腹,口微敛,底承矮浅的假圈足。外壁施黑釉不及底,近足露胎处刷红褐色护胎泥,胎色米黄,具砂质感。内壁绘有仿剔犀对称漩涡纹窑变釉,与底部作为底色的黑釉产生强烈的对比,具有独特的装饰效果,纹饰洒脱自然。对称漩涡纹饰,是仿制漆器中剔犀装饰效果,线条自然流畅,晕散效果极为独特,为吉州窑黑釉器中装饰工艺较高之品种。

剔犀本是中国古代漆器中的一种装饰工艺,因其层层环绕之纹饰酷似犀牛角断面层肌理而得名,这种工艺多见于宋代漆器之上,银器装饰中也较多。运用到瓷器上,更显出吉州窑制瓷匠独具慧心的創意及工艺技巧,先施一种含铁量较高的釉料,再以含铁量不同的浅色釉料仿饰剔犀纹饰,可谓吉州窑黑釉瓷中独树一帜的装饰工艺。

元赣州窑鬲式炉(图7)

高8、直径9.8厘米。敞口、厚唇、束颈,自然大气,制作流畅,千载如新。炉腰身圆满,胎骨较紧,外施黑釉到底,釉面匀称,滋润光亮,细观可见零星细纹和不规则开片。胎体较厚,手感较沉,敲击后发声清亮,可见其烧制温度较高。内壁无釉露胎处,可清晰看到拉胚、修胎的痕迹,瓷土淘洗较为精细,器物规矩,三足鼎立,足底修胎刀痕清晰,从中可以看到当时制作的工艺特点。

赣州窑位于江西赣州七里镇,以镇名之,亦称“七里镇窑”。其窑始烧于唐末五代,盛烧于两宋,终烧于元代。赣州窑器物可和景德镇窑、吉州窑相媲美,有标新立异、曲尽其妙的盛誉。

元紫金釉吉字瓶(图8)

口径1.2、底径5、高16.6厘米。长颈,瓶颈下部有轮状出沿,肩部两道弦纹,鼓腹下收,底部圈足,足内部分无釉,整器通体施乌金釉,釉汁凝重肥润,胎质细腻,器底厚重,表现朴素的审美观念,以达到所谓“疏淡含精匀”之艺术境界。

吉字瓶以形似吉字而称,关于其造型渊源及用途尚无定论,很多地方将之称为“净瓶”,认为是宗教用器。就多例相关出土及传世器而言,吉字瓶均为元代产品,或与元代特殊的政治宗教背景相关亦未可知。这些吉字瓶大小规格不一,在用途上应该是一致的。吉字瓶因器物造型修长,所以基本均为带座式样(今之所存吉字瓶瓶座多有遗失),对细长瓶类配座可增加其稳固性,免于倾倒,同时也更为美观,实为清供陈设之佳物。

元卵白釉象耳衔环弦纹盖瓶(图9)

口径7.9、底径11、高35厘米。成对,盘口,长颈,瘦腹,台式足,颈部两侧各附一象首环耳。形制高大挺拔。器表施卵白釉,器物由上及下以弦纹分隔为7层。圈足,器底无釉露胎。胎质洁白细腻坚致,釉面肥厚莹润,修胎规整,造型古朴,器型完整且器盖皆全,是元代时期卵白釉瓷中少见的珍品。

此对象耳盖瓶为早年入藏江西省文物商店的。观其形态与大维德基金会收藏的“至正十一年”元青花龙纹象耳瓶及2005年出土于北京的象耳瓶有相近之处。这类象耳瓶均为盘口,长颈,颈上贴塑两个象耳,器身分段。就盘口来说按由矮及高分别为店藏、北京出土、大维德,据此可见器型变化的渐进性。修胎由简至繁,分段逐渐清晰,器型由矮及高,呈现出渐进的趋势。经对比可以认定店藏的这对象耳盖瓶为至正型元代瓷器,其时代略早于大维德至正十一年铭青花龙纹象耳瓶。

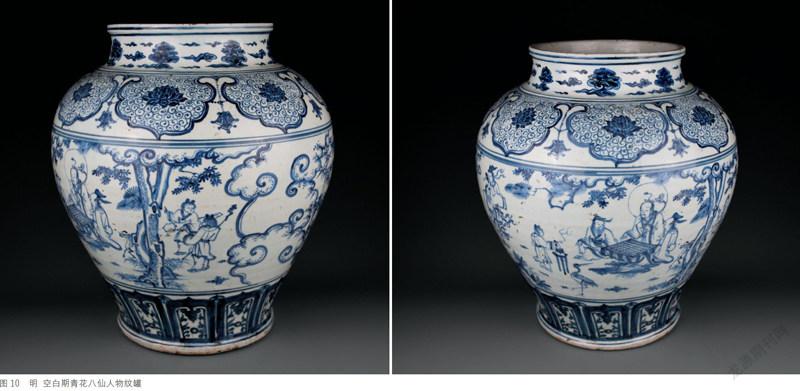

明空白期青花八仙人物纹罐(图10)

口径21.5、高38厘米。明代宣德之后的30年间,发生了一系列的社会变革,致使国事倾颓、内忧外患、经济萧条、民生凋敝,社会动荡不安。在这种形式下,景德镇瓷业的生产也受到非常大的影响,制瓷水平和瓷器品质较之永、宣有明显的下滑。

此件青花罐是一件景泰至天顺时期的典型器物,胎体厚重,修胎规整,罐体装饰沿用永、宣时期风格,采用多层装饰的方法,将罐体分成若干区域进行绘制。罐体上下两层以如意云肩折枝莲纹和八大码纹饰装饰。作为主体纹饰的三清及八仙人物环布其中,间以松树、灵芝、云气等辅助纹饰,云气呈灵芝形,上有层层圈点密布,是“空白期”时期典型的装饰性纹饰。画法采用明早期一笔点画技法,笔法粗放,中锋运笔的技法,颇具时代特征。

明成化青花“赵云单骑救主”纹圆瓷板(图11)

直径19.4厘米。主体纹饰为三国故事中长坂坡赵子龙独闯曹营单骑救主的典故。全器绘画技巧高超娴熟,人物形象表现栩栩如生,衣褶折迭错落之处尤见功底。所绘树石质感强烈,青花发色淡雅,勾线平涂技法细腻,笔触纤巧精致,状物有神,是一件难得的成化时期青花瓷板佳器。

青花瓷产生的历史长久,但作为建筑构件或镶嵌类的青花瓷板就少之又少了,就目前所见明代中期之前仅有少量的青花瓷板存世,具有稀缺性。这块圆形瓷板板面平整,背面无釉,周边带有子口,应为家具镶嵌之构件,由此可以看出明式家具在此时的发展。

明成化青花花卉纹花盆(图12)

口径26.5、底径14.4、高20.8厘米。撇口,弧腹,近足处内收,实足底,底部开有出水孔。器表口沿处绘有弦纹,器身绘多组折枝花卉纹。胎质洁白细腻,釉面肥厚莹润,釉色泛青,修胎规整,造型秀美。青花使用江西乐平县产的陂塘青,也称平等青。色料淘炼精细,含杂质较少,发色柔和淡雅,蓝中闪灰,呈色非常稳定、平静,颇有水墨画风格,与洁白温润的胎釉和纤细的纹饰相衬,分外脱俗。线条纤细,使用双勾线条勾勒图案,然后在图案内进行渲染,双勾线用浓笔,渲染用淡笔,因而呈色浅淡雅致。

由于成化时期多轻巧圆润的小件,故历来有“成化无大器”的说法。此件藏品较之以往所见成化的器物来看,属于相对较大的器物。弥足珍贵。

明正德珐华彩缠枝花卉纹铺手绣墩(图13)

口径24.2、底径22.5、高37.2厘米。珐华一词始出方言俚语,原意为粉花、粉画,也就是“沥粉花’的简称。由于晋东南人发音“粉”若“法”,听起来“粉花”就成了“法花”。所以,传至外地,“粉花”被讹传为“法花”,或写作“法华”又因这种珐花陶瓷的釉乍看给人一种珐琅质感,后来又把“法花”写作“珐花”。久而久之,“珐华”就成为通行的称谓了。

珐华器创烧于元代,而盛行于明代,直至清代雍正以后则停止制造,而乾隆以后绝少。在传世的珐华器作品中,以明代珐华器制作最为精妙。珐华器的烧造最早见于山西,早期为陶胎珐华器,至明代时期景德镇仿制瓷胎珐华器成功。是以贴花、堆塑、镂空等多种手法进行装饰后,经二次烧成的低温釉瓷器。它吸收了壁画使用的沥粉技法,是先在经素烧的瓷胎上雕刻花纹图案轮廓线条,用一种特殊的带管泥浆袋勾出凸起的纹饰之轮廓,经过高温素烧再在烧好的素胎上按花纹图案的需要,施以蓝、白、黄、紫、绿、孔雀蓝等彩釉,二次入窑低温烧成。

此器以黄、蓝、紫等色为主要色釉,底色为天蓝和深蓝。绣墩顶部凸起,满绘缠枝莲纹,底部中空,器身分上中下做三层装饰,上部饰折枝花卉纹,腹部以黄釉绘缠枝莲纹,对应两侧贴塑铺手一对,近足处饰海水纹,三层之间以凸出的鼓钉间隔。此绣墩整体构图疏密有致,器身凸起的线条勾勒清晰,形成凹、平、凸三层立体图案,使之既有工整的图案特色,又有传统的绘画效果。

明嘉靖青花八仙人物纹罐(图14)

口径8.6、高16厘米。直口,短颈丰肩,鼓腹,圈足,釉底。颈部绘青花缠枝灵芝纹,肩部及近底处还饰有如意云头纹,罐腹外壁主体区域通景绘制“八仙渡海图”,八仙持不同的法器各显神通的从容渡海。器物底部绘青花双圈,其内书青花双行竖式“大明嘉靖年制”楷书款。

明代瓷器上使用八仙人物作为主体纹饰图案,在嘉靖时期最为流行。这皆缘于嘉靖皇帝本人喜好黄老之道,因此当时的器物上也相应地充斥有道教思想内容的各类图案纹饰。常见的有八仙、八宝、云鹤等等。

明嘉靖蓝釉堆塑盘螭纹蒜口瓶(图15)

口径2.3、底径6.8、高19厘米。此类堆塑盘螭纹蒜口瓶为明代嘉靖至万历时期各大窑口常见的瓶式之一,仿自西汉时期青铜蒜头壶,因瓶口似蒜头而得名。有的蒜头分瓣明显,亦有被称之为“虎爪瓶”的。

器物器型制作规整,长颈,削肩,圆腹,圈足,胎体厚重,瓶身通体施祭蓝釉,釉面饱满莹润,施釉匀称,口沿处微露白,瓶颈部贴塑螭龙盘旋缠绕瓶身,其身未施釉而呈火石红色,螭龙刻划采用写实手法,概括凝练,螭龙双目圆睁,体态矫健,作攀援而上之态,其形态逼真,肃穆的神态更增加了威严雄健之感,使得器物集釉美、装饰复杂于一体,具有独特的艺术效果。实属嘉靖时期民窑烧造之精品。

此类堆螭蒜口瓶在当时南北各窑均有烧造,本店的藏品中除这件蓝釉的盘螭蒜口瓶之外,尚有山西陶胎珐华釉堆螭蒜口瓶和德化窑白釉堆螭撇口瓶。

明万历仿哥釉弦纹筒炉(图16)

口径8、底径7.5、高6.4厘米。筒式炉又称“博式三足炉”和“弦纹三足炉”,常被用作抚琴焚香之“琴炉”,其造型仿自古代铜奁的形制,因炉身作筒状而得名。瓷质筒炉在宋代南北窑场皆有烧造,流行于清代。

此件筒炉造型朴拙古雅,釉面滋润肥厚,胎体厚重坚致。内、外均以开片仿哥釉为饰,淡淡的青灰釉上黑、黄色纹片交织,呈现出类似宋哥窑“金丝铁线”的特征。釉面虽仿宋代哥釉,但因其釉质肥润,平整光亮,光泽度较强,故无宋哥窑的“酥润含蓄”之美。口、足釉色及金丝铁线纹也较宋哥窑片纹规整,少天成之趣。

明崇祯青花“加官进爵”纹笔筒(图17)

口径12.9、底径11.8、高19.3厘米。此青花笔筒形制标准,直口,实足底,底部无釉。青花发色青翠浓郁,层次分明。口沿和近足处刻有暗花,主体区域绘加官进爵人物故事,人物形神兼备,笔意生动传神,自由洒脱之态。山石错落有致,整体格调清新自然,极具崇祯时期青花绘制特点鲜明,艺术趣味浓烈,值得珍赏。

明末崇祯时期内忧外患,外族的入侵加上农民起义的风起云涌导致社会动荡不安、政局不稳,景德镇官窑已经处于停烧状态,民窑在出口贸易的刺激下呈现出另类繁荣的态势。此时烧制以青花瓷为主,题材多为民间传统题材,其画意自由奔放,画法洒脱,别具艺术韵味。

清顺治青花洞石花卉纹将军罐(图18)

口径17.8、底径18、高41.5厘米。该罐缺盖,唇口,短颈,丰肩,鼓腹,腹下部渐收,平底无釉,通体浑圆,器型高大。罐颈部绘一周变形蕉叶纹,腹部正面绘青花洞石牡丹花卉图。腹部背面绘青花洞石兰花翠竹图。此罐造型端庄古朴,牡丹兰花翠竹画法娴熟,质朴自然。罐体厚重坚硬,青花发色蓝中泛灰,釉面白中闪青,是顺治青花将军罐标准式样。

顺治朝上承崇祯下启康熙,处于明清过渡阶段,因此在胎、釉、造型和纹饰上都留下了大量明代末期的印记。这件青花将军罐,从整体器型上看,比明晚期所做更加规整细腻,形体高大厚重,风格趋于简单,朴素典雅、端庄大方;从胎釉上看,釉面白中闪青,呈鸭蛋青色,釉层较厚,底足露胎不施釉,较少有明末时期民窑瓷器普遍沾砂的现象;青料采用浙料和江西土青精炼按比例调制的青料,呈色为淡青色,深沉釉底,含蓄而有韵味;從纹饰风格上看,较为写实,纹饰画面构图饱满,绘画采用渲染技法,浓淡合谐,处处可见康熙“青花五彩”的端倪。此罐造型气魄雄伟,绘画时代特征明显,具有极高的艺术水平,是顺治青花瓷器中的代表作品。

清顺治青花花果纹摇铃尊(图19)

口径3.7、底径6、高13厘米。高盘口,小口长颈,丰肩敛腹,因形似铃铛,故而得名,为清代早期创造的器型。器物底部无釉露胎,胎质白晰无瑕,釉质温润如玉,器身绘有青花花杲纹,青花发色清新雅致,造型优美。此尊细而长的颈部使整个器物造型被拉长,挺拔秀美之感油然而生,口及足的细微变化使得造型多了些灵动之感。厚重的底部使得整个器物沉稳庄重,而又凹凸有致。近底足处微微外撇的造型,犹若妇人飘逸的裙角,既显得端庄大方,而又温婉柔媚,其造型叫人不舍于手。

摇铃尊为康熙朝常见的瓷器造型,所见有青花、青花釉里红和釉下三彩等3个品种,其中又以青花釉里红器最具代表性。本品造型端正,胎釉俱佳,青花发色淡雅,堪称同类器之代表作。

清顺治五彩斑片云龙纹罐(图20)

口径8.5、底径13、高24.5厘米。短颈,丰肩,深腹,腹至足底渐收敛,平底,底无釉露出砂胎。胎质坚硬细腻,手感重,修胎工整,线条流畅,罐的内外皆施白釉,釉质肥厚莹润。罐体以青花绘出斑片云龙纹,留白处以红彩满绘鱼鳞纹,间以或红、或绿的云气,近底足处绘螺旋水波纹。青花发色深沉雅致,色彩搭配自然。

清顺治的云龙纹形状威武,力量感十足。在画法上采用中国传统画法中的顿、捺、皴、点的技法描绘出云龙闪现、反转腾挪的气势。顺治云龙一般多用斑片云朵的方式加以表现,以达到云龙三现的意境,这是有别于其他朝代的。通过对青花色料的精确掌握,用不同浓淡的青料描绘出穿梭在云层中的龙纹。这种在如今看起来比较简单的青料装饰方法,实际上是直到明末时期掌握了青花色阶分水绘制方法后,才得以实现的。这种技法放在仿制技术十分高超的今天,要绘制出如此细腻生动而又质感鲜明的穿云龙纹,也是殊为不易的。

清顺治五彩穿花狮子纹罐(图21)

口径5.4、高17.9厘米。唇口,短颈,丰肩,深腹,腹至足底渐收敛,平底,底无釉露出砂胎。胎质坚硬细腻,手感十分沉重,修胎工整,线条流畅,罐的内外皆施白釉,釉厚,纯白如凝脂,青花为釉下青花,青花料为石子青,发色清淡,釉上彩用红、黄、绿、紫等彩料绘画出山石、缠枝牡丹、狮子等纹饰。腹中部为缠枝牡丹,画法奔放豪迈,用线与点、色构成喜庆热闹的感觉。牡丹花突出传统习俗向往大富大贵,奔跑的狮子神态各异、活泼生动、呼之欲出,狮子渲染的色彩与大红牡丹花交相辉映,有着明快的视觉感,罐的整体纹饰设计繁密,但密而不乱,主题突出,寓意美好,具有传统文化的表现力,彰现工匠的超高艺术造诣。

清康熙白釉回纹暗花弦纹三足炉(图22)

口径11.6、高9厘米。仿古奁式香炉,直筒式炉身,平底,如意形三矮足,底心及炉内无釉。胎质细腻,炉身施白釉,釉质细腻,凝练如脂。腹部以三道弦纹均匀分隔,正中环内暗刻回纹三组。器型简雅清爽,赏心悦目。炉体小巧精致,为清供之佳品,可供案头陈设或随手把玩。

清康熙珍珠地蟾蜍形器(图23)

长23.7、宽22.7、高15.5厘米。此器为仿生之作,蟾蜍形态,作趴伏状,昂首,四足着地,圆腹鼓凸。眼珠以黑釉点出,四肢用褐釉画出指爪,全身满布白色釉点,作珍珠地状。蟾蜍状器背部开有多边异形口,可能原配有盖或配件。另外在鼻端处开有两孔。原器名为洗,因底部亦开有两孔,与用途不符,故不具体命名。

古代使用蛙形器较多,使用蟾蜍较少,此类器应与书房陈设相关。清初时期,科举之风繁盛,文人寒窗苦读以求中举入仕,此物应该就是与之相关器物,寓意“蟾宫折桂”科举及第。此外蟾亦有招财之意。

清康熙矾红彩开光花鸟纹棒槌瓶(图24)

口径12.2、高42厘米。盘口,直颈,颈部凸起一道旋纹,折肩,筒形腹,圈足,足内白釉无款识。器表以矾红描金绘制九层装饰,分别为卷曲纹、璎珞纹、龟背锦纹等,器身主体为缠枝花卉纹锦地开光,在不同形状的开光其间绘有花乌纹。器物胎质细腻洁白,釉面肥润,绘画细腻生动,器型爽利大气。此件棒槌瓶器形趋于细长,应为康熙中期以后的棒槌瓶。

清康熙青花鹤鹿同春纹凤尾尊(图25)

口径22、高44.4厘米。此件青花凤尾尊撇口,长颈渐收,鼓腹下敛,近足微撇,其口向外如展开之凤尾状,故名凤尾尊。上半部分以斧劈皴技法绘制山石老松,仙鹤飞翔其间。下半部分绘鹿鹤同春纹饰,仙鹤飞舞,梅花鹿逡巡山林之间,表现出安静祥和之气氛。器物胎质细密紧致,釉色青亮,青花发色浓艳,分水漂亮,为康熙时期青花瓷器的精美之作。

鹤鹿同春又被称之为六合同春,是中国传统寓意纹样之一。中国民间运用谐音的手法,以“鹿”取“陆”之音, “鹤”取“合”之音。 “春”的寓意则取花卉、松树、椿树等。这些因素共同构成“六合同春”吉祥图案,意喻天下皆春,万物欣欣向荣。

清康熙青花云鹤纹盘(图26)

口径11、高3.5厘米。小盘,镗锣式,圈足,胎体坚实厚重,青花发色浓艳,为康熙朝仿明嘉靖时期作品。盘心绘有仙鹤3只,间以如意云纹,外壁以八宝纹及十字云纹相间为饰。底心绘青花双圈,内落“大清康熙年制”六字二行竖式青花楷书款。

青色又称玄色,为道家所喜用,老子日: “玄之又玄,众妙之门。”而古代传说鹤千年化为苍,又千年变为黑,谓之玄鹤。此盘以玄鹤为饰,含祈寿之意。

清雍正蓝地白花鱼藻纹盘(图27)

口径18.7、高4.2厘米。撇口、弧腹、圈足,胎质洁白细腻紧致,修胎规整,圈足为所谓“泥鳅背”之特征,内、外壁满施宝石蓝釉,留白为鱼藻纹,白釉之处以刻划技法描绘鱼纹和荷花纹的细节,内心一上一下绘鱼两只,间以荷藻纹,外壁等距绘制留白鱼纹4只,形态各异。盘底施白釉,底心青花双圈内书“大清雍正年制”六字雙行楷书款。

蓝地白花的装饰技法在元代已出现,制法是以宝石蓝釉作色地,留出空白作纹饰图案,用刻、堆、镶嵌的方法填入白釉,使白花与作为底釉的蓝色蓝白分明,表现方法清新别致,本藏品为雍正时期仿宣德时期蓝地白花鱼藻纹盘之作,在继承宣德时期的基础上,又融合雍正本朝特征,实为一件摹古创新之官窑佳器。

清雍正孔雀蓝釉锥把瓶(图28)

口径4.2、底径13.6、高43厘米。小口,长颈上细下粗,溜肩,鼓腹,浅圈足。外壁通体施孔雀蓝釉,釉薄而坚,色调清新淡雅,宛如西湖春水。 “灯草口”使器表对比强烈,富于韵律的美感。造型流畅、线条简练,底足修坯滑润,烧成纯熟自如。本品不靠装饰,以其单纯和谐的釉色取胜.含蓄高雅,将孔雀蓝的天然丽质发挥到了极致。

锥把瓶是清康熙朝始创,流行于康熙、雍正、乾隆三朝。其造型为皇帝亲自审定制作,后期多有民窑仿做。值得一提的是,与锥把瓶造型相似的有油锤瓶和胆式瓶。

清雍正仿哥釉洞石山形笔山(图29)

长17.5、宽4.7、高8.6厘米。笔架为山形笔架,即宋鲁应龙《闲窗括异志》所述“远峰列如笔架”,为宋代时期延续下来的审美风格。此类简单雅致的审美风格一直受历代文人所追捧,直至现在,远峰笔架常常可见,而且材质各异,瓷笔架山子以青花及仿宋五大名窑的居多。

这件瓷质仿哥釉山子笔架造型雅致,如山峰般造型,高低起伏连绵变化,洞石山子错落分布,颇具文房太湖赏石之美。器物满施仿哥釉,釉面肥润丰腴,表面开片,金丝铁线错落不一,尽得自然之趣。

更正:2019年第二期吕成龙《明代嘉靖、隆庆、万历朝景德镇御窑瓷器略谈》一文中,图22图片说明错误。图22.1应为“明万历青花折枝花梵文莲花式洗”,图22.2应为“民国仿万历青花折枝花梵文莲花式洗”。