高职学生“亲社会”倾向与社会极端观点认知的关系研究

2019-09-10赵贞卿陆茜郭芳

赵贞卿 陆茜 郭芳

摘 要:本研究考察高职学生亲社会倾向、社会极端观点认知的基本情况,并探究两者之间是否存在关系。研究发现:1.高职学生亲社会行为存在独特性,最多的类型是“紧急型”,对社会极端观点认知具有一定的拒斥能力;2.亲社会行为和对社会极端观点认知之间确实存在显著的相关关系。根据研究结果,建议平时应促进学生的亲社会行为建设,从而形成对社会极端观点拒斥的“保护因子”。

关键词:亲社会;极端观点;拒斥;保护因子

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2019)09-0181-03

Abstract: This study examines the basic situation of prosocial tendencies and social extreme views of higher vocational students, and explores whether there is a relationship between the two. The study found that: 1. The prosocial behavior of vocational students is unique, the most type is "dire", and has a certain rejection ability for social extreme views; 2. prosocial behavior and understanding of social extreme views There is indeed a significant correlation between them. According to the results of the study, it is suggested that students should be encouraged to build prosocial behaviors in order to form a "protection factor" that rejects extreme views of society.

Keywords: prosocial; extreme cognitions; rejection ability; protection factor

一、问题的提出

(一)研究意义

典型的反社会行为往往有一个演化过程,正如邪教等反社会组织惯用的伎俩,首先会找准个体的需求,积极帮助,建立情感联系中改变社会认知、传播教义,然后实施威权控制,考验虔诚实施反社会行为(汤万杰等,2009)。对于民众,尤其是高校学生而言,催生反社会行为的首要环节在于社会观点认知的极端化,目前对于痴迷邪教、进而做出极端反社会行为的人员的人格特质分析研究较多(庄东哲等, 2003;陈青萍, 2002),然而究竟何种特质人群对极端、反社会的观点更容易认同,更容易被蛊惑?何种特质人群又有天然的抵抗力?明确指出对应关系的研究相对匮乏,而这正是对于反社会行为进一步演化的最好预防,也是“初端防御”。

(二)亲社会倾向人格特质

亲社会行为(prosocial behavior)指个体自发做出的使其他个体或团体获益的行为,包括分享、助人、合作、同情等等多方面(张真,2012)。众多研究表明,亲社会行为倾向能够促进学生的心理健康(王洪瑞,2010),抑制不诚实行为(陈婧,2009),促进更好的适应性(Clark & Ladders, 2000)。对于学生来讲,亲社会行为倾向甚至比学业成绩,更能够影响与他人的同伴关系,影響同伴的接纳程度(王美芳,2003)。亲社会与攻击性儿童具有不同的社会信息加工特点(马艳等,2007)。

课题组由此产生假设,是否亲社会倾向的人不容易认同极端观点、反社会观点,对于这些观点有较强的拒斥?如果此问题的回答是肯定的,或许高校能够通过对学生、民众提供进一步的亲社会教育培训,提升他们亲社会倾向,从而提高对极端、反社会观点的天然拒斥能力。

二、研究方法

(一)被试

本研究在高职院校大一学生中共发放230份问卷,回收220份,回收率96.09%;问卷中加入反向题“当没有他人在场时,我更容易去帮助别人”,排除被试的“一致性作答”偏差,共剔除11份,有效率95.0%,属于可接受范围。

(二)研究量表

1. 《亲社会倾向测量问卷》

由美国心理学家Carlo编制的5点自陈量表,包括家庭及社会相关背景、认知和情感变量以及直接的情境特征,6个分量表分别为:公开的(4个)、匿名的(5个)、利他的(5个)、依从的(2个)、情绪性的(4个)和紧急的(3个)。Carlo以美国大学生为样本,得出量表六个分量表的α系数依次为:0.78,0.85,0.74,0.80,0.75,0.63。

量表经寇 的翻译、修订,各维度内部一致性都在0.56-0.78之间,与总量表的相关在0.49-0.8之间。本研究各个分维度的内部一致性在0.34-0.607之间,而与总量表的相关在0.658-0.829之间,表明各个分维度之间并没有过度重合,同时又能够保证足够的结构效度(表1)。

2. 《社会极端观点认知问卷》

根据文献综述,自编5点量表《社会极端观点认知问卷》,从“极端组织的辨识”“极端观念”“极端反社会的态度”三个方面编制14题。“1”为完全不同意,“5”为完全同意。分值越低,表明越不容易被极端、反社会观点所蛊惑,看问题越辩证、客观,对极端观点的免疫能力更强。

(1)极端组织的辨识。针对邪教等极端反社会组织的三个主要特征——末日特征、精神领袖特征和社会冲突特征,设计了相应的题项,其中末日特征1项,精神领袖特征2项,社会冲突特征2项。

(2)极端观念。共有4题,包含了一些极端的想法,缺少辩证唯物地看待世界、社会,比如“存在着一套理论说法是世界上绝对的真理,其他的都是邪魔歪道”。

(3)极端反社会的态度。共有4题,包含了一些极端行为、反社会行为的态度,例如“只要我认为不正确的社会规则,一定会全部打破它”。

问卷的质量控制:Cronbach α系数为0.82,具有良好的信度;由于尚无现成社会极端观点认知问卷,故缺乏效标,为保证问卷有效性,从两个方面进行控制。一是,在问卷末,设置“您认为本次调查的是什么内容?什么目的?”主观题,调查学生的调查意图猜测情况,没有学生猜到关于“邪教等有关的社会极端观点”的认知,多数猜测为“对一些事情的态度,没什么特别”,可以认为,学生的回答很大程度上是真实回答,不会有过多掩饰。二是,通过德尔菲法,综合多位心理健康教育专家的评议、修改,将原来的18个题项整合成14个题项,形成问卷。总体来讲,问卷具有较好的信效度,可以进行进一步的研究。

利用SPSS16.0对调查数据进行统一的处理。

三、研究结果

(一)高职学生亲社会行为类型基本特征

高职学生的亲社会行为总体3.23并不高,低于其他群体,比如王艳丽等的研究中,初中生的亲社会总分达4.02。从亲社会的类型上看,得分最高的类型是“紧急性”的,更多的高职生是在对方是紧急的情况下愿意伸出援助之手。最低的类型是“公开”的(表2)。

对高职学生亲社会行为类型按照不同性别进行独立样本t检验,结果见表3。

本研究的各类亲社会行为中,男女高职学生差异基本不显著,仅有“利他性”中女生显著高于男生(t=3.088,p<.05)。与他人研究结果有一定程度不同,也许表明高职学生在亲社会行为方面的特殊性,女生和其他样本的女生亲社会行为差不多,而男生则比其他样本的男生亲社会行为高。

(二)高职学生对社会极端观点拒斥能力的基本特征

学生对于邪教等各种负性的观念、厌恶社会的极端观点并不是很认同。尤其是对极端反社会的态度不认同,更多地认同“自己的行为是否会对社会带来正面力量”的思考,而不是“为了成功,能放弃一些常规的道德观念、羞耻心”(表4)。

(三)亲社会倾向与社会极端观点认知的相关分析

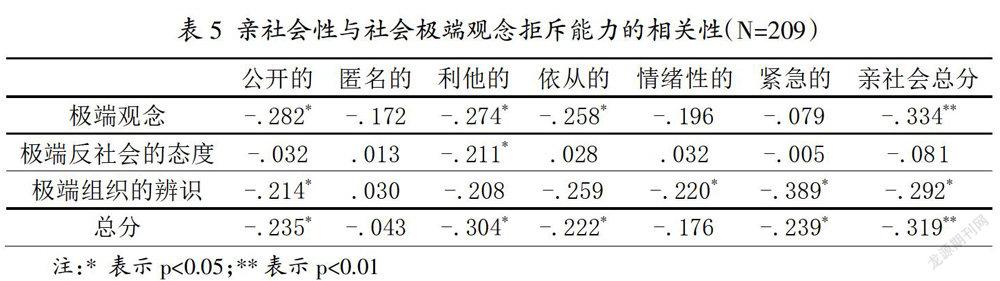

对亲社会的不同维度与社会极端观点认知的三个方面分别做相关分析,结果见表5。

亲社会总分和“极端观念”“极端组织的辨识”相关非常显著,和社会极端观点认知总分的相关性极其显著。其中“公开”类型的亲社会性与极端观念、极端组织的辨识存在显著的负相关;“利他”类型的亲社会性与极端观念、极端反社会的态度存在显著负相关,与极端组织的辨识也存在着临界显著;“依从”类型的亲社会性仅仅与极端观念显著负相关;“情绪性”和“紧急”类型的亲社会性具有比较一致的特征,都仅仅与极端组织的辨识存在显著负相关。

四、讨论及后续研究

(一)高职学生的亲社会、对社会极端观点认知展现出特殊之处

对高职学生亲社会行为的调查,我们可以看到,高职学生和其他样本群体相比,亲社会行为存在一些特殊的地方。Carlo研究表明,美国大学生自我报告的顺序为:利他、依从、情绪性、紧急、匿名和公开;而我国大学生自我报告的顺序是利他、紧急、情绪、依从、匿名、公开,与本研究的排序不尽相同。对于“紧急性亲社会行为”,美国大学生排在第四,而中国大学生排在第二,本研究排在第一,可以看出中美文化的差异,在中国文化背景下,我们更多地强调:群体性、强调团结、和谐、一方有难、八方支援,在危急时刻,更加能体现出这种精神,所以,中国大学生紧急亲社会行为较多。最少的都是公开亲社会行为,结果解释值得后续的深入探究。

对高职学生社会极端观点认知调查,也可以看出,高职学生对于邪教等社会极端观点具有一定的拒斥能力,主要表现在对邪教等的“极端、反社会行为”的态度的不认同,高职学生遇事会有一定思考,而非头脑一热,直接产生各种极端行为、各种反社会行为。这也是高职学生对极端反社会行为的一个重要免疫因子。

(二)高职学生的亲社会倾向与对社会极端观点认知存在显著相关

从亲社会倾向和社會极端观点认知的相关分析可以清楚看出,两者具有显著的相关关系,各种不同类型的亲社会性存在着不同的侧重点,更多的与极端观念、极端组织的辨识存在显著负相关,在认知水平上会产生更多的联接,而与极端反社会的态度存在显著负相关的仅有“利他”的亲社会类型,与行为层面的联接明显较弱。为我们后续的工作指明了方向,可以通过提高学生的亲社会行为,从而防止学生轻易地受到极端观念影响,做出各种极端的、反社会行为。

本研究的结果比较清晰的展现出,学生的亲社会行为和对社会极端观点的拒斥能力之间的关系。后续需要进一步细致探索亲社会的六种类型中,哪种更能够形成“社会极端观点”的“免疫因子”。

参考文献:

[1]Clark, K. E., & Ladd, G. W.(2000).Connectedness and autonomy support in parent-child relationships: Links to children's socio-emotional orientation and peer relationships[J].Developmental Psychology,36(4),485-498.

[2]陈婧.亲社会行为在不同心理资源状态下对不诚实行为的抑制[D].浙江师范大学,2009.

[3]陈青萍.邪教痴迷与强迫性心理障碍[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2002,31(6):120-125.

[4]马艳,寇 .亲社会与攻击性儿童在两类假设情境中的社会信息加工特点[J].心理发展与教育,2007,4:1-8.

[5]汤万杰,吴梅宝,吴明霞.心灵控制——邪教传播的密码[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2009,3:66-68.

[6]王红瑞.中职生亲社会行为与心理健康的关系研究[J].现代预防医学,2010,37(24):4637-4639.

[7]王美芳,陈会昌.青少年的学业成绩、亲社会行为与同伴接纳、拒斥的关系[J].心理科学,2003,26(6):1130-1131.

[8]张真.比较母亲和老师对幼儿亲社会行为的评价:一致性和预测性[J].心理科学,2012,35(4):926-931.

[9]庄东哲,刘景堂.从心理学角度看迷信、邪教痴迷及其与神经症的关系[J].中国人民公安大学学报,2003,2:127-129.