指向语文要素的文言文教学

2019-09-10侯祥敏

侯祥敏

摘要:统编小学语文教材从三年级开始编入文言文,并随年级升高逐步增加比重。立足不同的年级,指向语文要素的文言文教学有其自身的特点,要开展针对性教学:聚焦朗读,培养语感;借助注释,把握文意;还原画面,激发想象;表明观点,强化表达。

关键词:语文要素文言文教学特点

统编小学语文教材从三年级开始编入文言文,并随年级升高逐步增加比例。《义务教育语文课程标准(2011年版)》要求学生“阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位”。立足不同的年级,指向语文要素的文言文教学有其自身的特点和教法。

一、聚焦朗读,培养语感

语感,即我们通常所说的学生能够直接、迅速地感悟语言文字的能力,需要经过长期、反复的实践才能获得。文言文虽然与学生生活的年代相距甚远,但其语言表述也有鲜明的特征。教师有意识地强化朗读训练,能使学生在读的过程中穿行于字里行间,捕捉到字词所传递的信息,感悟到文字潜藏的魅力,从而形成良好的语感。

不同年级的文言文朗读有不同的要求。三年级,学生初学文言文,选入教材的篇目都比较简短,要求学生“跟着老师朗读课文,注意词句间的停顿”“把课文读通顺”,发现“这篇课文的语言和其他课文有什么不同”。四年级,要求学生能够正确、流利地朗读课文。到了五、六年级,随着文言文篇幅加长、难度加大,教材要求学生不仅要能正确、流利地朗读课文,还要注意通过语调、韵律、节奏等体味作品的内容和情感。

例如,教学三年级上册文言文《司马光》,在给“瓮(wèng)”“跌(diē)”“迸(bèng)”这几个生字和多音字“没(mò)”正音后,笔者先范读课文,然后引导学生朗读。学生朗读前,笔者提醒他们注意词句间的停顿,如“群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中”。待学生把握了词句间的停顿后,又组织他们通过自由读、指名读、小组赛读、齐读等方式,把文章读通顺、读连贯。通过多次朗读,学生发现,文言文的句子大多比较短,少有的几个稍长一点的句子,多半都会有停顿;掌握了句中的停顿,就能把文章读得有节奏感;而这些停顿处前后的词句,一起揭示了句子的意思。由此,学生对文中“群儿”“一儿”“足跌”“击瓮”“水迸”等凝练的表达有了初步感知。

有了这篇文言文的“读”做基础,教学三年级下册的《守株待兔》时,笔者便让学生先自己尝试读。很快,学生就发现“因释其耒而守株”一句需要停顿,但在何处停顿,他们还有些疑惑。此时,笔者及时点拨:“文言文词语的古今意思差别较大,要想找出停顿,正确、通顺地朗读,必须先弄懂文言文词语的意思。”学生结合“因”“释”“耒”“株”的注释,理解了整句话的意思,从而顺利划分出停顿:因释其耒而守株。朗读过程中,总有学生停顿得过于刻意,笔者采取听一听、读一读、比一比的方式,让他们明白了朗读时“声断气连”的小窍门:读小小的停顿,要音断气不断,气断了,句子就失去了活力。

到了六年级,学生已经接触过多篇文言文,掌握了一定的朗读方法。这时,我们开展了挑战性朗读活动。例如,教学六年级上册的《书戴嵩画牛》,笔者出示无句读的原文后,学生立刻七嘴八舌地议论开来。有的说“文字是竖排的”,有的说“我们应该从右往左读”,有的说“这篇文章没有标点符号,不知道在哪里停顿”……笔者适时“激将”:“那你们敢尝试吗?你们可以先自己对照注音、结合注释,想一想每句话的意思,试着读一读,争取做到字音准确、停顿得当;然后在小组内朗读,讨论是否正确。”学生很喜欢这种有挑战性的学习任务,纷纷兴致勃勃地投入到了课文朗读中。笔者通过朗读检查学情,明确学习起点:能够正确朗读的,就能做到初知文意;不太会读的,正是本节课要关注的难点。自主读、小组读后,笔者发现学生不能确定“曝”“数”的读音以及“有戴嵩《牛》一轴”“尾搐入两股间,今乃掉尾而斗”的停顿及句意。据此,我们围绕“曝”的字音、字形以及多音字“数”到底是读“shǔ”还是“shù”展开了讨论,笔者相机渗透据义定音的方法。关于句子的停顿,则让每个小组选派代表交流想法。有小组认为:“我们觉得应该在‘有’后面停顿。因为斗牛图是戴嵩画的,后面最好读得连贯一些。”有小组认为:“‘股’在这里指‘大腿’,‘搐入两股间’是一个连贯动作,不能停顿,在‘尾’后面停顿比较合适。”……在热烈的讨论中,学生对两句话的停顿达成共识:“有戴嵩《牛》一轴”“尾搐入两股间,今乃掉尾而斗”。可见,学生不仅掌握了朗读的正确方法,而且积累了较好的语感。他们一接触这段文字,就对如何停顿有了最直接的印象,并能敏锐地抓住“股”“搐入”等关键字词,快速分析,印证自己的猜测。这种对语言的敏感性,源于学生的积淀,即对多篇文言文的反复朗读。

当然,如果教学到此戛然而止,就错失了进一步培养语感的大好时机。在学生自主断句的基础上,笔者提问:“牧童说这句话,是不是想要告诉处士,这幅图画的是斗牛?”学生纷纷摇头。笔者追问:“那他想表达什么呢?”学生再次思考后得出结论:“牧童是在质疑这幅画,觉得如果是斗牛就不应该这样画。” “所以,这句话虽然以句号结束,但实际上是在表达疑问,该怎么读呢?”笔者再问。学生此时恍然大悟,“此画斗牛也”一句也读出了质疑的语气。至此,他们对文言文朗读的认识又上了一个新的台阶:看似只是语调的变化,却饱含深意,形象再现了人物形象,凸显了作者的情感。

从中年级到高年级,从刚开始接触文言文到熟悉文言文的表述特点,学生借朗读提升语感,进步显著——在读准字音的基础上读正确,在理解文意的基础上读流利,在体会情感的基础上读出味道,在领会文章精神的基礎上熟读成诵,语言得以丰富,语感得以增强。

二、借助注释,把握文意

正确理解词句、准确把握文意是学生必备的语文能力。学习文言文,借助注释是不可忽视的方法。教材对不同年级使用注释的方法均给予提示:三年级,能“借助注释,讲一讲这个故事”,能“借助注释,读懂课文”,这是要求学生能借助注释知其大意;四年级,能“借助注释,理解课文中每句话的意思”,能“正确流利地朗读课文”,这是要求学生能准确理解词句意思,并在此基础上流畅朗读;五、六年级,不但要能结合注释说说课文的意思,还要能回答课文中的问题,这是要求学生能真正做到读思结合、深化理解。

三年级,学生初次接触文言文中的注释,宜进行细化教学。教学《司马光》一课,笔者用多媒体出示完整的文章内容和注释,并进行讲解:“书中的这一页,前面是课文,后面是注释。看,每条注释前都有序号。再看前面的文章,有的地方也有序号。观察这些序号,你有什么发现?”学生仔细观察后,發现这些序号都是一一对应的,下面的注释都是对文中标有序号的字词的解释,借助这些注释,就能很快理解文中语句的意思。于是,笔者引导学生结合“瓮”的注释和课文插图理解“一儿登瓮”,他们很快就明白了这是说“一个小孩子爬到水缸顶上”;引导学生结合“迸”的注释和插图理解“水迸”,他们知道是“水涌了出来”的意思。循着这样的路径,学生通过讨论、比较等方式,逐步把握了文意,并能用自己的话讲这个故事了。

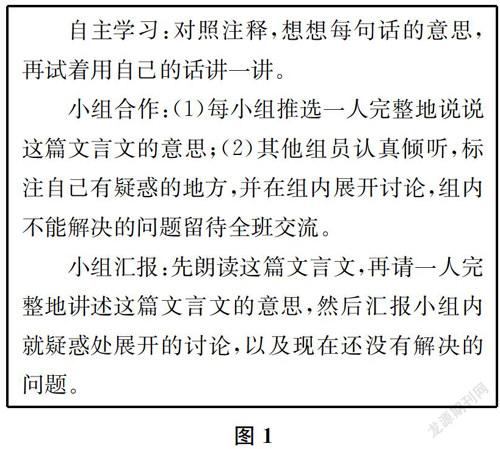

四年级,教学《精卫填海》一课,笔者出示学习要求(见图1),让学生自己对照注释理解课文意思。

自主学习:对照注释,想想每句话的意思,再试着用自己的话讲一讲。

小组合作:(1)每小组推选一人完整地说说这篇文言文的意思;(2)其他组员认真倾听,标注自己有疑惑的地方,并在组内展开讨论,组内不能解决的问题留待全班交流。

小组汇报:先朗读这篇文言文,再请一人完整地讲述这篇文言文的意思,然后汇报小组内就疑惑处展开的讨论,以及现在还没有解决的问题。图1在学生初步疏通文意的基础上,笔者带领他们进行了深层次的探讨,如了解文中“少女”(本课指小女儿)一词的古今词义变化,就“木石”(指树枝和石块)一词感受文言文语言的凝练,就“以堙于东海”了解联系前后文明确句意的重要性……经历了这些探索,每个学生都能做到“用自己的话讲讲精卫填海的故事”。

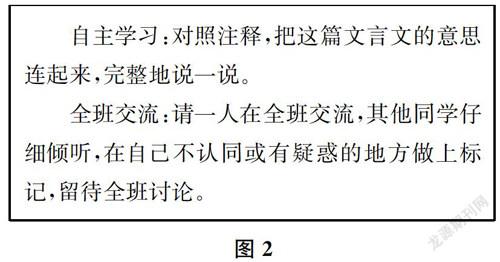

到了高年级,学生已经熟练掌握了“借助注释,把握文意”的方法,这时,教师就要大胆放手,让他们自己去读、去思、去得。例如,教学《书戴嵩画牛》一课时,笔者直接出示了“借助注释,把握文意”的学习要求(见图2),让学生自主学习。

自主学习:对照注释,把这篇文言文的意思连起来,完整地说一说。

全班交流:请一人在全班交流,其他同学仔细倾听,在自己不认同或有疑惑的地方做上标记,留待全班讨论。图2全班交流完毕,笔者针对学生提出的疑惑及不认同处进行了重点指导,如对学生有争议的“蜀”“奴”“婢”追根溯源,师生一起确定其意思分别为“四川”“农民”“女工”。有了这样的推敲斟酌,学生对“耕当问奴,织当问婢”这类句子的理解就更为精准,对古语蕴含的道理体会得更加深入。

三、还原画面,激发想象

文言文行文简省,表意含蓄深刻,留有诸多空白,给了读者极大的想象空间。如果忽略这些空白,囫囵吞枣地读,就很难与作者产生共鸣。如果教师能针对这些空白创设相应的情境,启发学生通过想象空白留有的画面,就能帮助学生很好地加强对人物形象的把握,深化对作者情感的体会。

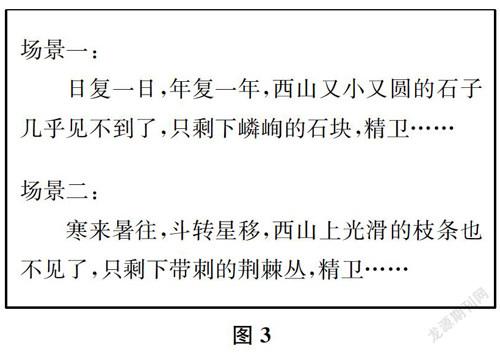

三年级的《精卫填海》属于神话单元,教师要带领学生感受神话神奇的想象和精卫坚韧执着的形象。单凭读课文,学生无法体会到这种神奇想象和人物形象的精神力量。于是,笔者另辟蹊径,从文中精选了最有表现力的“常衔西山之木石,以堙于东海”,创设了精卫填海时的两个场景(见图3),鼓励学生还原当时的画面,体悟精卫坚持不懈和绝不言弃的精神。

场景一:

日复一日,年复一年,西山又小又圆的石子几乎见不到了,只剩下嶙峋的石块,精卫……场景二:

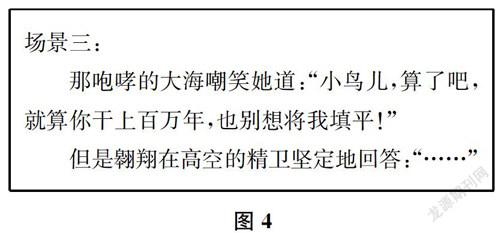

寒来暑往,斗转星移,西山上光滑的枝条也不见了,只剩下带刺的荆棘丛,精卫……图3结合场景,学生脑海中的画面越来越丰富:“日复一日,年复一年,西山又小又圆的石子几乎见不到了,只剩下嶙峋的石块,精卫却毫不犹豫地衔起这些石块。她的嘴角被划伤了,鲜血流了下来,可是她依然坚定地向东海飞去。”“寒来暑往,斗转星移,西山上光滑的枝条也不见了,只剩下带刺的荆棘丛,精卫无视荆棘上的利刺,果断地衔起来就向东海飞去。它的嘴和皮肤都被荆棘划伤了,它的鲜血染红了羽毛,但她咬牙坚持,无休止地往来于西山和东海之间……”伴随这一想象,笔者出示场景三(见图4),让学生还原精卫和大海的对话。

场景三:

那咆哮的大海嘲笑她道:“小鸟儿,算了吧,就算你干上百万年,也别想将我填平!”

但是翱翔在高空的精卫坚定地回答:“……”图4此时,学生对精卫填海的精神已经有了较为深刻的认知,再现精卫和大海的对话,也就水到渠成了。如“但是翱翔在高空的精卫坚定地回答:‘就算到了生命的尽头,我也要将你填平!’”“但是翱翔在高空的精卫坚定地回答:‘即使我没有完成将你填平的心愿,我的子子孙孙也会继续填下去,我们是不会放弃的!’”还原画面与语言,等于为学生铺设了想象和表达的台阶,促使他们不断拉长、放大短短的十几个字,使之成为有血有肉且充溢着永不言弃精神的画面。这画面和歌声里,渗透了学生对精卫坚韧执着、信念坚定、百折不挠的形象的感悟。

高年级的《书戴嵩画牛》一课教学,笔者让学生围绕“锦囊玉轴”“常以自随”,还原杜处士喜爱《牛》的画面。因为没有注释,学生的理解总是不到位,以致画面还原也不精准。于是,笔者建议他们结合杜处士的文人身份想象画面,并补充了一些与古代文人雅士爱好相关的资料,顺势引导:“杜处士非常喜欢这幅画,用锦缎为它作画囊,用玉为它作画轴,还随身携带。当他把这幅画介绍给朋友时,会怎么说呢?”学生结合自己的生活经验开始想象。有的说:“看我收藏的这幅戴嵩的斗牛图,这两头牛气势汹汹,互不相让,争斗得多么激烈!”有的说:“图上的这两头牛眼睛瞪得像铜铃一般大,腿脚健壮有力,戴嵩画得多么传神!”另外,针对“掉尾而斗”“尾搐入两股间”“拊掌大笑”等细节,笔者让学生进行“点对点”的分辨和还原。还原过程中,学生主动联系人物的身份、年龄、性格、心情、动作、神态等,充分朗读、比较、分析、想象。他们读出了牧童的活泼、杜处士的沉稳,感受到了作者用词的传神,让一个原本平常的小故事变得一波三折,人物形象更加丰满,故事语言更有意趣。

四、表明观点,强化表达

统编教材按照“阅读与表达并重”的思路综合编排内容,统筹规划训练目標序列,并按照一定的梯度,落实在各个年级的相关内容中。也就是说,教师在重视培养学生阅读理解能力的同时,还要重视表达能力的培养。大多数文言文都包含深刻的道理或哲学思想,需要学生通过思辨去厘清。教学中,教师需要设计充满思辨性的学习活动,鼓励学生表明自己的观点,提升表达能力。

学习《精卫填海》一课,学生往往会对“东海是填不平的,精卫这样做傻不傻”产生分歧。对此,笔者让他们亮明观点,组成正方和反方,分别围绕“精卫填海,太傻”“精卫填海,不傻”展开辩论。正方和反方各派出三位代表参与辩论,辩论十分激烈。针对正方观点“东海那么大,精卫那么小。精卫在东海面前只是沧海一粟。精卫填海,永远都填不满,因为对比过于悬殊。所以,精卫填海的行为很傻”的观点,反方反驳:“当时没有高科技,精卫根本就不知道海有多大。精卫敢于尝试、坚定执着的精神,是一种大智慧、大境界,不傻。”正方不服,立即回应:“精卫因为一己私仇而将一生都用在填海这一件事情上,耗神、耗力而又无益,一眼就能看出这太傻!”“精卫填海不只是为复仇,她是不希望更多的人像自己一样被大海淹死。她的行为也警示了很多人。”反方迫不及待地发言。“可是,注定没有结果的事情不值得浪费一生的时间。”正方回应道。“精卫下定决心去填海,就不会改变。她的行为向我们传递的是‘信念坚定’‘滴水穿石’‘坚持不懈’的可贵精神。”反方阐明观点。……最后,笔者总结:“在现实生活中,我们要先考虑事情的后果,量力而行。但在神话故事中,我们要领会的,是精卫填海背后的精神。正所谓,神话话的是‘神’,我们话的是‘精神’。”随后,笔者出示“愚公明知道山不可能移走,他却;后羿明知道射日比登天还难,他却;夸父明知道逐日可能让自己力竭而亡,可他还在。他们的精神让我们敬畏”的句式,让学生在具体的情境中感悟神话人物的精神。一系列带有浓厚思辨性的活动,让学生的批判性思维能力得到提升,表达能力得以夯实。

总之,指向语文要素的文言文教学,教师要结合年段特征,做到心中有课标,手中有教材,脑里有要素,眼里有学生,循序渐进地提升学生的语文素养。

参考文献:

[1] 王本华.守正创新,构建“三位一体”的语文教科书编写体系——部编义务教育语文教科书的主要特色[J].语文教学通讯,2016(26).