用“军转民”大战略深层次推进国家经济体制改革

2019-09-10

“文革”结束后,中国经济面临着拨乱反正、重新布局。经过两年徘徊中的前进,中国高层在深刻的反思中认识到,“三线”究竟向何处去,不仅关系到这一地区的亿万群众和成千上万的企业,而且是全局意义上、更深层次上国家经济战略和经济体制改革的大问题。1978年至1983年,以邓小平为核心的中共领导层提出了“军转民”的大战略,沿海地区先发展起来带动西部地区共同发展的两个大局观,“三线”地区调整改造、发挥作用的决策等,为新时期西部大开发战略的出台埋下了伏笔,为徘徊不前的“三线”地区找到了根本出路。

一、以邓小平为核心的党中央审时度势做出战略决策:确立一个大局,就是把经济搞上去。一切都要服从这个大局。确立“两个大局观”:东部带动西部,先富带动后富

20世纪80年代初期,国际、国内形势与进行“三线”建设时的60、70年代相比发生了很大变化:

1979年1月1日,中美两国正式建交。到1980年,和中国建交的国家已达110多。中国在联合国讲坛成为“第三世界”国家的重要代言人,國际威望得到很大提高。那种由美国操纵联合国通过决议谴责中国,甚至以“联合国军”名义与中国作战的局面已经彻底结束。

1975年,随着美国从越南撤军,越南南北方实现了统一,越南战争最后结束。中国边防部队在与越南进行了自卫反击作战后,中国的南部已经不再有大的战争威胁。

苏联在勃列日涅夫当政后期,虽然继续与美国争夺霸权,1979年底发动入侵阿富汗战争,但从此陷入泥潭不能自拔,加上长期的军备竞赛,使其力不从心,不得不采取一些和缓政策。1979年10月,中苏国家关系谈判在苏联莫斯科举行。1985年3月,戈尔巴乔夫当选苏共中央总书记,3个月后就提出了中苏“进行睦邻合作”的愿望。

这些国际变化,使中国不再面临大的战争威胁,“三线”建设不再有和帝国主义争时间、抢速度的紧迫需要,对划分一、二、三线地区的国家防御战略的调整势在必行。通过认真总结过去的经验和教训,时任中央军委主席的邓小平,深刻分析了当前和今后一个长时期的世界形势后,作出了深思熟虑后的大决策。

1985年6月4日,邓小平在中央军委扩大会议上对国际形势和军队装备建设应服从国民经济建设大局等问题作了重要讲话。在谈到对战争与和平问题的分析时,他说:过去我们的观点一直是战争不可避免,而且是迫在眉睫的。我们好多的决策,包括“山、散、洞”的方针,一、二、三线的建设布局在内,都是从这个观点出发的。这几年我们仔细地观察了形势,认为讲世界战争,只有两家有资格:一个苏联,一个美国。我们来分析一下形势特点:第一,美苏两家原子弹多,常规武器也多,都有毁灭对手的力量。毁灭人类恐怕还办不到,但他们有本事把世界打得乱七八糟就是了。因此,谁也不敢先动手。第二,美苏双方都在努力进行全球战略部署,但都受到了挫折,都没有完成。第三,由于美苏两个超级大国还在进行军备竞赛,战争的因素还会发展,世界战争的危险是存在的。但是,世界和平力量的增长超过战争力量的增长。

邓小平的结论是:根据以上这些分析,我们改变了原来认为战争的危险很迫近的看法。全世界维护和平力量进一步发展,在较长时间内不发生大规模的世界战争是有可能的,维护世界和平是有希望的。他最后对组成“三线”建设主要部分的国防事业提出了新的要求:

军队装备真正现代化,只有国民经济有了比较好的基础才有可能。所以,我们要忍耐几年。我看到本世纪末我们肯定会超过翻两番的目标。……到那个时候,我们经济力量强了,就可以拿出比较多的钱来更新装备。……总之,搞建设要有先有后,先把经济搞上去,一切都好办。……现在就是要硬着头皮把经济搞上去。就那么一个大局,一切都要服从这个大局。

之后,邓小平代表中央作出了裁军100万的决定,“三线”在军事战略意义上也终于成为了一个历史名词。

与此同时,中共十一届三中全会制定的“以经济建设为中心,实行改革开放”的路线得以执行,按客观经济规律办事,提高经济效益,发展商品经济,成为各行各业追求的目标。东南沿海地区的经济在开放中迅速起飞。一幢幢高楼大厦、一座座新型工业企业在深圳、珠海、汕头等地的经济特区拔地而起,生产的现代电子、家用电器产品涌向了国内外市场,供不应求。

东南沿海日新月异的变化,使长期对外封闭、靠计划体制投资、面临着资金匮乏、产品无出路困境的西部和“三线”地区企业相形见绌。

“三线”企业究竟应该向何处去?那西部地区还要不要再搞能源等重点建设项目?党中央领导人在调查、研究、考虑,“三线”企业和西部的领导干部和人民也在思索。

1980年7月,邓小平于“文化大革命”后第一次正式到四川视察。邓小平仔细地观看了公司的新产品和厂区规划模型,在一排排精致的厂房模型前沉思着。7月11日,邓小平从重庆朝天门码头登上“东方红”32号轮船,顺江而下考察长江三峡。12日,又视察了葛洲坝水利枢纽工程。湖北、四川两省领导人陈丕显、鲁大东等围绕三峡工程进行了热烈的争论。邓小平耐心地听着,没有表态,只说:“你们说的意见我都听明白了。”到武汉后,他心中已经有数,召来国务院有关方面的负责人研究三峡工程问题。

7月22日,邓小平又赶到“三线”建设的重点项目——湖北十堰市中国第二汽车制造厂。他对二汽率先在全国组建跨省、区的联合公司表示赞赏,说:“这是保护竞争,促进联合,应当这样搞。不这样搞,不能打破小而全。二汽这样的大厂应该当作中心,带动几个省搞专业厂协作,把专业公司组织起来。”在听取军民结合问题汇报时,邓小平说:二汽注意满足军用,这是好的,但从长远看、从根本看,主要搞民用。军队要车,可能第一批要得多,以后就会逐渐减少。你们又搞军用,又搞民用5吨车,又搞8吨民用车,这很好。这时,对“三线”企业应当走什么路,邓小平心中已经基本有了一个大致的想法。

1981年3月28日,国务院副总理方毅第四次来到攀枝花。这时,攀枝花钢铁公司第一期工程已经投产,第二期工程正在设计,近邻的二滩水电站尚未全面动工。该水电站位于离攀枝花市46公里的雅砻江畔,这里水能资源十分丰富,以大渡河、金沙江、雅砻江为主干的大小河流有300多条,水资源储藏量达9456万千瓦,可以开发的装机容量达7135万千瓦,富集程度居世界之冠。

方毅在讲话中说:“我说二滩的工作不仅不能动摇,也不能有丝毫放松。西南地区有这么一个大能源上去了,对于加强西南的战略地位是极为重要的。”回到北京后,方毅给邓小平、胡耀邦等中央主要领导人提交了《关于进一步开发和建设攀枝花的几个问题》的报告。4月27日,邓小平批示:“我看这些意见都很重要,问题是,每一项都应认真落实,力避拖延。”

9月22日,邓小平从成都返回北京途中,在听取有关方面负责人汇报关于建设二滩水电站问题时说:“建设二滩水电站,已经讲了很久了,我赞成。不只二滩水电站,还有一批项目要上。要搞现代化,没有大的骨干项目办不到。没有骨干工程,小项目再多也顶不了事。……不要徘徊,一徘徊,一两年就过去了。”

1983年6月30日,邓小平在中央工作会议上专门讲了西部的重点工程还要不要搞的问题。他说:“不搞重点建设没有希望。能源、交通等重点项目,都是十年八年才见效的。比如三峡工程、长江上游的二滩工程,应该搞哪个,不要再犹豫了。”

1985年1月19日,他又从更大的区域经济范围考虑说:“三峡是个大项目,我们要从长远利益考虑,给子孙后代留下点好的东西。这是多么了不起。今后有意识地把工业项目摆在那里,可以帮助那里发展经济。成立三峡行政区是个好主意。可以把四川分为两个省,一个以重庆为中心,一个以成都为中心。”

80年代初期,西部的一些重点工程如攀枝花二期工程、二滩水电站的建设得到了支持,继续进行。但是,当时“三线”企业中像这样尚在建设中,对国家整体经濟发展有明显效益,应当继续投资的大工程并不多。多数“三线”企业已经建成,定格为生产军工用品,如果转向需要大批资金,而国家在经济调整阶段,还拿不出大笔钱来。显然,靠国家继续投资在“三线”地区搞新工程,只能是极少数。已经建成和正在建设的“三线”企业,目前只能忍耐,有待于一个整体规划的新思路。

这个新思路,就是“东部带动西部、先富带动后富”。

1978年12月13日,邓小平在中央工作会议闭幕会报告中第一次作为一个“研究新情况,解决新问题”的大政策,提出了让一部分地区、企业和个人先富起来的思想,“这样,就会使整个国民经济不断地波浪式地向前发展,使全国各族人民都能比较快地富裕起来”。

1984年1月至2月,邓小平视察了深圳、珠海、厦门经济特区。特区几年中发生的巨大变化和蓬勃活力,坚定了邓小平“一部分地区先富起来”的思想。返回北京后的2月24日,他与几位中央负责人谈话说:“要让一部分地方先富裕起来,搞平均主义不行。这是个大政策,大家要考虑。”11月9日,邓小平在会见意大利共产党书记巴叶塔时正式向全世界宣布说:“我们党已经决定,国家和先进地区共同帮助落后地区。在社会主义制度下,可以让一部分地区先富裕起来,然后带动其他地区共同富裕。……经济发展起来后,当一部分人很富的时候,国家有能力采取调节分配的措施。”这是邓小平“一部分地区先富起来”的思想第一次作为党和国家的建设方针得到确立。

1988年9月12日,邓小平在听取价格和工资改革初步方案的汇报时,第一次将沿海和内地的发展关系概括为“两个大局”的思想。他说:“沿海地区要加快对外开放,使这个拥有两亿人口的广大地带较快地先发展起来,从而带动内地更好地发展,这是一个事关大局的问题。内地要顾全这个大局。反过来,发展到一定的时候,又要求沿海拿出更多力量来帮助内地发展,这也是个大局。那时沿海也要服从这个大局。”

根据“两个大局”战略思想,“三线”地区必须暂时忍耐,但并不是无所作为,更不是坐以待毙,而是要调整改造,服务大局。1983年,在国家经过五年经济调整,经济实力得到充实提高的情况下,“三线”地区的调整改造问题终于提到了议事日程上。

1983年初,国务院副总理姚依林、国务委员张劲夫主持召开了有四川、辽宁、北京、天津、上海5省市参加的经济形势、改革问题、投资规模座谈会。会议期间,国家计委主任宋平找到四川省省长和省计划经济委员会主任,提出中央要研究“三线”建设企业调整的规划问题。

11月20日,国务院召开有关会议,把西南“三线”建设负责人鲁大东、钱敏、郑汉涛找来谈话,主题是“三线”建设调整改造问题。会议提出: “三线”建设应有个方针,有个规划。总的讲是三句话:调整、改造、发挥作用。现在有两种倾向要防止:一是完全肯定,要搞大配套,大投资;二是否定“三线”,要离开“三线”,掉尾巴再回到沿海。“三线”建设花了2000多亿元资金,现在要通过调查、规划,扎扎实实地进行工作,使它的作用很好地发挥出来。”

1983年12月3日,为了搞好“三线”建设的调整改造,充分发挥“三线”现有企业的作用,国务院决定成立“三线”建设调整改造规划办公室”,任务是:从国民经济的全局出发,本着合理培植生产力布局,促进专业化协作,促进部门、地区、企业之间相互联合的要求,提出“三线”现有企业的调整和技术改造规划。

新的形势产生了新的决策。西部地区、“三线”企业再次面临着1964年那样巨大的压力和机遇。

二、“关、停、并、转、迁”。面对“三线”企业的困境,组建国务院“三线”建设调整改造规划办公室,中央开出了“改革”“创新”“开放”“联合”的解决药方

1984年1月22日至26日,国务院“三线”调整办公室在北京召开第一次成员会议,研究和部署开展调查工作。国务院副总理姚依林和国防部长张爱萍到会讲了话。姚依林说:“从长远来看,从今后还可能会有战争来看,“三线”建设有重大作用。从当前来看,从最近几年、十几年这样一个时期来看,在没有战争的条件下,“三线”也有很大作用。一方面,“三线”建设有很大潜力,还远远没有发挥出来。另一方面,发挥这个潜力是我们在‘七五’计划及后十年的实际需要。”张爱萍对过去和今后的工作给予了很高评价。他说:“三线”建设是一个有远见卓识的重大战略决策,不管布局怎么不合理,也不管受到多方面条件的限制,必须在现有基础上通过调整改造使它完全符合国民经济的需要,特别是符合国家长远战略布局的需要。”

会议确定了“三线”企业调整的指导思想:从国民经济发展的全局出发,同国家的长远计划相结合,合理配置生产力,大力调整产品结构、产业结构和企业结构,促进专业化协作;促进经济联合,促进技术进步,围绕“三线”企业军工、机械两大优势,针对布局过于分散、交通不便、信息不灵三个症结,统筹规划,综合平衡,有计划有步骤地进行,把“三线”地区建设成为平战结合的战略后方基地。

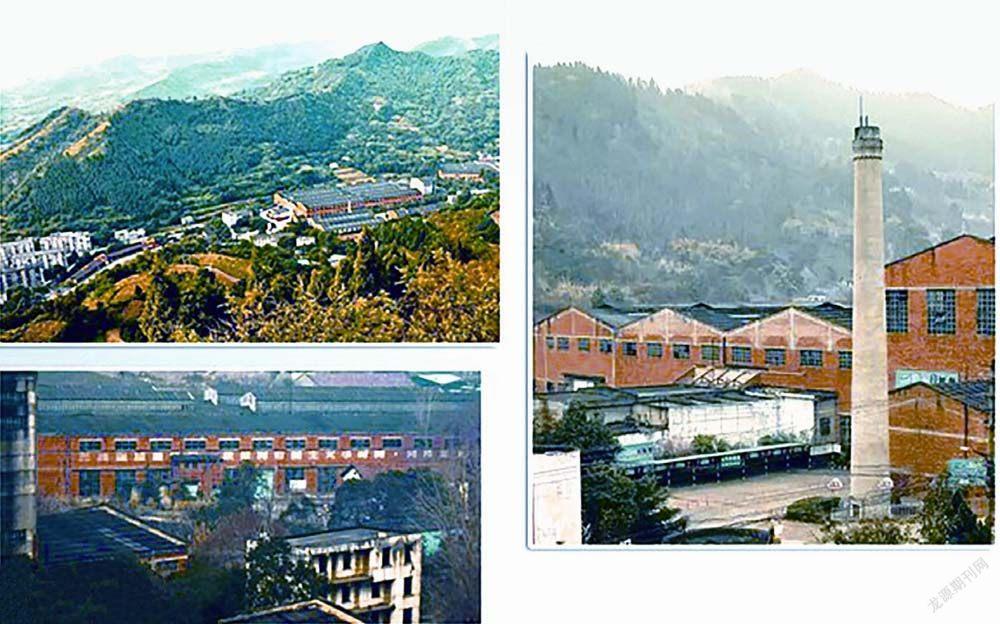

会后,经过半年多的调查排队,基本摸清了现有“三线”企业的状况:“三线”地区共有大中型企业和科研设计院所1945个,属于第一类,即布局符合战略要求,产品方向正确,有发展前途,经济效益好,对国家贡献大,建设是成功的,占48%;属于第二类,即建设基本是成功的,但由于受交通、能源、设备、管理水平等条件的限制,生产能力没有充分发挥,特别是产品方向变化后,经济效益不够好的,占45%;属于第三类,即选址有严重问题,生产科研无法继续进行下去,有的至今产品方向不明,没有发展前途的,占7%。

当时急需解决的,是第三类企业,虽然数量较少,但问题严重、急迫。这里面又分以下几种情况:

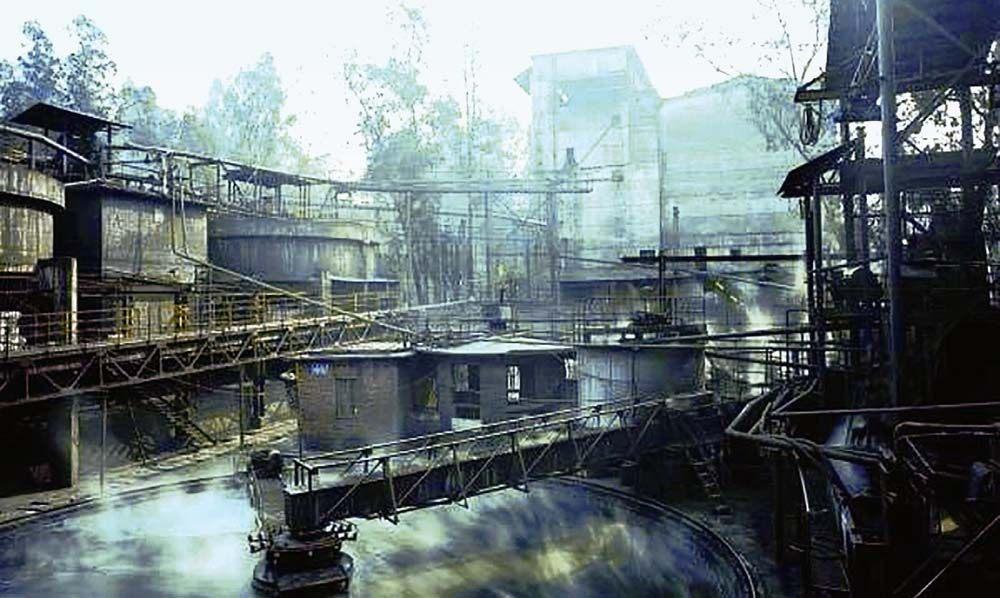

一是企业选址自然灾害频发,生活条件恶劣,危及生产和职工生命安全。由于当初选址过于匆忙,没有很好地进行工程地质勘察,只是片面强调“靠山、分散、隐蔽”,使一些企业特别是军事工业企業,建在地质气候有灾害隐患、不宜居住的地方,造成了严重的后果。如陕西凤县、略阳一带修建的6个研究所和一个医院,位于山沟里,1981年8月在特大山洪和泥石流中被淹没,通讯、交通全部中断,外界难以抢救,损失惨重。这种情况,在四川、陕西、甘肃、贵州、湖南等地质复杂的山区都有。二是选址布局过于分散,生产、交通、信息、管理、生活极大不便。如陕西汉中飞机工业基地,下属28个单位分散在两个地区7个县的3000多平方公里范围内。三是因国际国内形势变化,国家决定长期停建、缓建,造成企业靠国家补贴度日。一些企业职工发部分工资回家自谋出路。解决第三类企业的问题,就成为“三线”企业调整改造的当务之急。

1984年8月,国务院“三线”调整办公室召开了“三线”调整工作会议,决定把布局调整放在首位,拟定了调整规划方案,对第三类企业分别采取关、停、并、转、迁的办法。确定调整121个单位,其中关停9个,迁建和部分迁建49个,迁并48个,全部转产15个。调整的范围主要是四川、贵州、云南、陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、重庆,简称八省一市。

关于“七五”调整改造所需资金,国家计划总投资控制在20亿元内,其中国家拨款8亿元,其余的大部分由企业和各部门、地方自筹,包括向银行贷款、利用企业自有资金、通过其他渠道借贷。国家对调整企业采取了一定的优惠政策。 至此,“脱险搬迁”。原料、市场、技术、信息四要素决定了搬迁方向,走出大山的布局调整全面展开。

易地搬迁,首先遇到的问题就是向何处去。经过调查和实践,产生了由原料、市场、技术、信息决定的4个原则:(1)向企业所需要的原料产地方向搬迁;(2)向产品的主要消费地即市场集中地搬迁;(3)向有利于发挥本身技术优势并与地方联合进行技术加工协作的地区搬迁;(4)向有利于技术和市场信息交流的大中城市搬迁。

根据上述取向,一部分“三线”企业按照自身的主要发展,迁移到具有优势条件的地区。一些对原料依赖性强的加工企业,搬到产粮产棉区和矿产资源比较丰富的中小城市如孝感、咸阳、宝鸡、沙市附近;一些生产家用电器、日用消费品、自行车、摩托车、汽车、拖拉机等机械、电子产品的企业,搬到人口较为稠密、有广阔消费市场,也有地方加工协作工业的中等城市,如襄樊、汉中、德阳、绵阳、天水等附近;还有一部分技术密集的现代化科技企业和科研机构,搬到武汉、郑州、成都、重庆、西安、兰州、长沙等科研教育集中、信息交流频繁的省会大城市附近。

各省区根据国家规划制定了自己的“脱险搬迁”的项目。以甘肃为例,到“七五”计划结束,调整改造项目实际进行8项,总投资2.25亿元,总建筑面积304万平方米。地方小“三线”的调整搬迁改造,以安徽省为例:上海原在皖南的小“三线”企事业单位共80个,其中企业单位53个,事业单位27个,拥有固定资产原值7.3亿元,净值5亿元。

到1991年底,全国大部分“七五”规划“三线”调整项目得到完成或基本完成。121个单位中有24个进行了撤并和就地转产,有8个划归首钢,有71个完成了全部或部分搬迁,共投入30亿元。但是仍然存在不少没有列入第一批计划或没有完成而结转的单位。因此,从1989年10月起,已经开始准备第二批布局调整计划,国务院“三线”办向国家计委报送了关于“八五”计划时期“三线”企业布局调整计划的建议报告,确定“八五”时期继续以“脱险搬迁”为主。1991年1月,国务院“三线”办公室召开会议,讨论通过了“八五”“三线”调整方案。中央军委副主席刘华清在讲话中指出:从当前来看,特别是从海湾战争爆发后来看,都证明我们过去建设“三线”是对的,不能后悔。他肯定了“七五”调整的成绩,要求大家进一步发扬自力更生、艰苦奋斗的精神,把“八五”调整搞得更快更好。

1991年11月4日,國家计委作出《关于“三线”企事业单位“八五”调整规划方案的批复》,指出:“根据国务院领导同志的指示精神和中央专委今年3月会议精神,‘八五’‘三线’调整的原则为:以脱险为主进行布局调整;按照国家的产业政策,合理布局,优化组合,实行专业化协作;坚持节约精简的原则,总结‘七五’调整经验,少铺摊子;继续贯彻关停并转迁的原则,对调整项目要做好全面的经济分析比较,能并迁的就并迁,做到少花钱多办事。”

到“八五”计划结束的1995年底,“三线”地区第三类企业的“脱险搬迁”问题大部分得到解决。1996年9月27日至28日,由国务院改为国家计委辖下的“三线”调整改造领导小组召开第二次成员会议。国务院副总理邹家华在讲话中指出:“九五”期间要继续搞好“三线”调迁工作,并对已经调迁和即将调迁的236个企事业,都要想方设法成为赢利单位,不能只满足于搬出来,一定要走出一条把经济效益搞上去的路子。1997年,国家计委“三线”办公室在贵阳召开了“三线”调整工作会议,要求根据中共十五大加快国有企业改革的精神和国家支持西部开发的有利时机,“力争在‘九五’末乃至‘十五’初,基本解决险情严重“三线”单位的脱险搬迁和治理改造问题”。1999年,江泽民总书记代表中共中央和国务院宣布开始实施西部大开发的伟大战略,从通过部分搬迁解决历史遗留问题为主转变为全面就地改造全新发展。

从20世纪80年代中期起,在国家的宏观指导和企业自己摸索的共同努力下,一批大型“三线”军工骨干企业集中优势兵力,不仅仅是市场缺什么就生产什么,而是把自身的科技优势与市场需求相结合,走产品工艺相近、技术相通、起点较高的路子,开发国家急需的重大民品,如民用飞机和船舶,大型水力、火车、核发电设备,铁路机车车辆,大型综合采矿、纺织、动力设备,重型和轻型汽车,精密车床,高精度电子仪表仪器等,不仅解决了国家经济建设的急需,而且成为重要出口创汇产品。

在军转民过程中,普遍存在的问题是原有的通用和专用设备、流水线,一般不能适应大批量生产民品的要求,必须对企业生产能力进行重新配置。军品生产线根据国家的军品订货情况,有的压缩、有的撤销,将厂房、设备尽可能地集中用于民品生产,做到投入少、周期短、见效快。另一方面,也根据原军品结构,尽量采取生产加工工艺相近的民品,如坦克改为拖拉机、瞄准镜改为照相机、核原料改为稀有金属提炼等。“三线”企业的调整改造迎来了一个新的春天。

事实表明,发展好“三线”军工企业,不仅仅是对老一辈“三线”军工人的敬意,更是对国家前后近20年投入负责,对企业职工和家属负责,也有助于中西部地区的工业化和城镇化。以贵州为例,虽然一些“三线”军工企业近年来持续迁往大中城市,但大部分还是在原地继续发展,国家过去在“三线”地区建设起来的基础不应该被放弃。“三线”军工过去曾经以“三线”精神为支柱,在艰苦的条件下创造过辉煌,如今只要有机会更有可能创造新的传奇。

(未完待续。参考资料,此略。)