武术套路健将吕福祥摆莲腿720°接马步动作生物力学分析

2019-09-10高明

高明

摘要:摆莲腿720°接马步动作是武术套路运动C级动作,技术难度大,动作要求高,在竞技比赛中更是运动员的关键得分点,运动员只有准确掌握动作要领,才能完成好整个技术动作。本研究运用三维影像解析方法,从运动学角度对健将级运动员吕福祥完成的摆莲腿720°接马步动作进行了运动生物力学分析,旨在揭示其技术动作特点。

关键词:武术套路;C级难度;运动生物力学;三维解析

目前,国内外学者针对武术套路运动中C级跳跃动作普遍采用通过高速摄影方法取得数据,进行运动学分析,或定性分析。随着国家对传统文化的重视程度日益提高,武术套路运动的快速发展,武术套路竞赛的日益激烈,高难度动作的训练至关重要。采用科学的方法和手段指导训练,才能不断提高动作难度的稳定性,减少武术运动员的运动损伤。

摆莲腿720°接马步动作复杂,技术难度大,在竞技比赛中更是运动员的关键得分点,同时该动作对运动员的专项素质、身体自控能力有较高要求,运动员只有准确掌握动作要领,才能完成好整个技术动作。

一、研究对象和方法

(一)研究对象

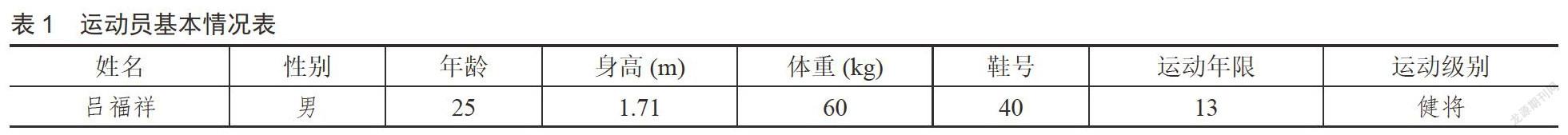

本研究以湖北省武术代表队健将级运动员吕福祥为研究对象,其基本情况见表1。

(二)研究方法:影响分析法

利用两台日产松下NV-MD9000 摄像机采用定点、定焦、定距的方式进行同步(外同步)拍摄,曝光时间为1/500s,频率为50帧/s。其摄影框架为爱捷009-D,并设23球13球为X轴。采用美国ARIEL三维图像解析系统对运动员的技术动作进行解析,其中选用汉纳范人体模型,数字低通滤波平滑系数为5。

二、分析与讨论

根据摆莲腿720°接马步动作特点,选取两髋关节连线绕Z轴转体角度,将整个动作划分为四个时段,第一阶段从0s至0.66s为起跳阶段;第二阶段从0.66s至0.97s为第一周转体时间,其中在起跳阶段由缓冲最后阶段到蹬伸结束已转体113°此处不计入第二阶段;第三阶段从0.97s至1.33s为第二周转体时间,此阶段运动员身体处于腾空状态直到1.33s右脚着地;第四阶段从1.33s至2.4s为落地阶段。运动员两髋关节连线共围绕垂直轴Z轴转体749.15°,符合动作转体角度要求。

(一)起跳阶段技术动作特征分析

助跑:左脚向左前方上步,右脚随即快速向右前方上步,两脚与肩同宽,两臂从左向右上方抡臂旋摆,肘关节微屈,同时上体微前俯并向右转体。最后左右两步应使身体随右转体获得一定的角动量,为腾空转体创造有利条件。

起跳:两腿弯曲,身体重心快速下降,上体稍向左旋微俯,两臂由左向右上方快速旋摆,两腿同时加速用力蹬伸。因起跳时左腿不参加摆动,因此起跳瞬间必须迅速向右拧头、拧腰转髋,伸踝、伸膝、伸髋和提气。左脚尽可与地面垂直,并通过摆臂、蹬地、拧头,使身体在腾空瞬间向右上方转体100°~180°,以获得较大的垂直速度。

摆莲腿720°起跳阶段从0s开始到0.66s,身体重心在X、Y轴方向位移幅度分别为1.2402m和0.1717m;垂直轴Z轴方向上,在助跑结束瞬间身体重心相对高度为0.4516m,随着身体不断下蹲,重心于0.41s到达最低相对高度-0.0263m,继而双腿蹬伸,重心不断上升,0.62s右脚蹬离地面,重心相对高度为0.3758m,0.66s双脚离地瞬间重心相对高度为0.5078m。以助跑结束至重心到达最低点为起跳缓冲阶段,共持续0.41s,总缓冲距离0.478m。以重心处于最低点至双脚离地为蹬伸阶段,共持续0.21s,总蹬伸距离0.5341m。

起跳阶段,水平方向上重心速度不断减小,X轴方向速度从助跑结束时的-2.8916m/s减小到0.62s双脚离地时的-0.7566m/s;Y轴方向速度在助跑结束时刻为-0.8969m/s,而起跳缓冲过程中Y轴速度在0.38s左右为0m/s,此后重心Y轴速度随身体的摆动和转动在0m/s左右变化。由以上两个方向速度的变化过程可知,在起跳过程中,身体的水平速度不断减小,说明身体获得转动能量必须依靠肢体摆动和蹬伸过程中产生的切向分力。垂直方向上,重心速度由助跑结束时的-0.1485m/s到0.24s达到向下最大速度-1.9232m/s,继而重心垂直速度不断减小到0.38s左右减小到0m/s,然后身体重心不断向上做加速运动,直至0.65s达到垂直速度最大值3.2957m/s。身体在向下缓冲过程中,加速度不断增大,在0.13s达到最大值,而当身体在0.24s垂直向下速度达到最大值时对应的加速度值为0m/s2,继而身体垂直向下速度开始不断减小,直到0.41s速度减小为0m/s,此时达到垂直方向上加速度最大值25.135m/s2和重心高度的最小值-0.0263m,此时身体重心下降到最低点,身体软组织在最大限度的拉伸和压缩下产生的弹性力和运动员调动下肢及腰背部肌肉共同发力造成的结果。此后,身体垂直向上速度不断增大,值得注意的是加速度在0.58s出现第二个峰值为13.520m/s2,此时产生的加速度峰值应为下肢及腰背部肌肉收缩力处于最佳收缩角度,产生最大力量的结果。

身体向上加速度处于第二峰值时刻,右膝角为110.22°,左膝角为97.77°,右髋角为126.26°,左髋角为106.24°。起跳阶段运动员必须为腾空转体动作做准备,为此在缓冲和蹬伸过程中身体向右倾斜,使右腿有更加充裕的时间和空间蹬伸,从而在使身體垂直加速的同时产生足够的旋转力矩,满足完成转体720°要求。蹬伸过程中,身体向右倾斜,右腿先发力,产生旋转力矩和垂直向上的力量,因此在膝角和髋角的变化过程中总是右侧髋、膝角先于左侧发生变化。

(二)完成转体第一周身体的位移、速度及身体姿态变化

腾空后人体处于无支撑状态,其腾空高度、击响时机和转体速度是保证完成转体720°的关键所在。起跳时身体离地瞬间,上体向右上方绕垂直轴快速转体。在随两臂和上体向右转体的同时,右腿伸直,脚掌内扣,右腿由内向外完成斜拍脚。起跳后在重心上升的最高点前完成空中击响。击响时,右腿贴近身体,右脚过肩的同时,右手在面前快速斜拍右脚掌。空中击响后,右脚向左腿斜后方快速下摆,在身体随右腿下摆的同时向右迅速拧腰转髋,使身体保持一定转体速度,以蓄积较大的旋转动能,并为随后动作创造条件。在击响和快速转体中,保持较好的身体姿态,头正、颈直、直腰,身体重心必须沿纵轴螺旋式转体。

摆莲腿720°转体第一周0.66s至0.97s,此间段两髋关节连线围绕Z轴转体360°共用时0.31s。运动员重心在X、Y轴方向位移分别为0.3591m和0.108m;垂直轴(Z轴)方向,双脚离地瞬间重心相对高度为0.5078m,在0.97s完成第一周转体时刻重心相对高度为0.9555m,重心相对高度上升0.4477m。0.96s时重心相对高度达到整个动作最高点(0.9564m)。

按规则要求运动员必须在完成空中转体第一周过程中完成空中击响动作,该运动员于0.82s时完成空中击响动作,符合规则要求。此时刻,重心相对高度为0.8586m,处于上升阶段,重心相对于双脚离地时刻上升0.3499m;重心垂直方向运动速度为向上1.2466m/s;两髋关节连线相对Z轴角度为-184.97°,对比双脚离地瞬间两髋关节连线相对Z轴角度-31.226°,已完成轉体153.744°。

(三)完成转体第二周身体的位移、速度及身体姿态变化

转体第二周从0.97s至1.34s两髋关节连线围绕Z轴转体720°结束,共用时0.37s,重心在X、Y轴方向位移分别为0.3920m和0.0145m;在Z轴方向上,0.97s完成第一周转体运动时,重心相对高度为0.9555m,1.34s完成第二周转体时重心相对高度为0.2739m,整个过程中重心相对高度下降0.6808m。

空中转体第一周之后,重心高度的不断下降,运动员必须使身体各环节尽量靠近身体纵轴,减小身体围绕纵轴的转动惯量,以提高身体转动角速度,这样才能在较短的时间内完成第二周转体动作。因此,运动员进入转体第二周之后转动速度明显加快。

(四)落地阶段的技术特征分析

落地阶段从1.33s右脚着地到2.4s身体完全静止,运动员重心在X、Y轴方向位移分别为0.4562m和0.11m;在垂直方向上,双脚落地瞬间重心相对高度为0.1577m,随着身体向下缓冲,重心于1.62s到达相对高度最低点-0.0052m,缓冲阶段结束。缓冲结束后由于运动员身体躯干部Y轴方向速度突然增加,造成落地的跳动和动作连接分值的扣分。

以双脚落地至重心到达最低点为落地缓冲阶段,共持续0.29s,总缓冲距离为0.3126m。缓冲过程中,1.39s出现加速度最大值为向上26.731m/s2,此时对应的左膝角为127.74°、右膝角为108.84°;左髋角为98.86°、右髋角为101.97°。由于在落地过程中右脚先于左脚接触地面,故而左腿相对右腿有更大的缓冲空间,左膝角要大于右膝角。缓冲过程中,身体躯干部分仍然向身体右侧转体的趋势,而身体右侧由于较早着地,减速幅度大于左侧,左肩速度要大于右肩及两髋关节,因此左肩关节超越左髋关节继续向身体前方运动,从而使得左髋角小于右髋角。

随着左肩关节向前运动,带动右肩1.47s开始加速,1.54s右肩关节与左肩关节速度相等,此时两肩关节同时向身体前方做减速运动,1.62s重心在躯干部的带动下向前加速运动,1.71s两肩关节与两髋关节运动速度相同,同时身体重心速度达到最大值,而后重心速度缓慢减小,至1.98s重心速度达到0.0275m/s,但此时重心投影已经超出双脚支撑面边缘,身体出现向前翻倒力矩,运动员只能向前跳步恢复平衡。

三、结论

1.起跳阶段,左、右膝角分别为97.77°和110.22°,左、右髋角分别为106.24°和126.26°能够发挥该运动员最佳弹跳力量。加强小腿三头肌、股四头肌、臀大肌以及腰背部肌肉力量能够有效提高运动员弹跳能力,提高腾空高度。

2.落地阶段,运动员应使身体右倾减小身体相对于右脚的转动惯量,同时马步开度应较大,增加左脚与地面产生的摩擦力相对于右脚的力矩抵消身体的转动趋势。腰背部应协调用力,调整身体重心,避免由于重心过度移动导致的跳步。

参考文献:

[1]李玉刚.跆拳道横踢动作的运动生物力学研究[D].武汉体育学院硕士论文,2003.

[2]黄榕熙等.人体压力分布测量技术的研究现状与发展综述[J].生命科学仪器,2006,4(12):10-15.

[3]樊艺杰.武术套路新竞赛规则中高难度353C+4技术动作运动生物力学分析[J].成都体育学院学报,2007,33(1):99-102.