全生命周期碳排放核算方法及其应用

2019-09-10周新军满朝翰

周新军,满朝翰

((1.中国铁道科学研究院集团有限公司 铁道科学技术研究发展中心,北京 100081;2.中国铁道科学研究院集团有限公司 节能环保劳卫研究所,北京 100081)

碳排放核算方法是碳排放研究中的一个基本问题,也是对碳排放进行定量分析并确定排放主体承担相应社会责任的重要基础。近年来,学者们从不同的角度对碳排放核算方法进行了分析和探讨,比较而言,从全生命周期视角(Life Cycle Assessment,LCA)进行的碳排放研究受到了更多的关注。一方面,这一视角的研究更有利于让人们了解碳排放的源头及全过程;另一方面,有利于人们在实践中对碳排放进行系统性和综合性的治理。为此,本文试图通过对近年来有关全生命周期碳排放核算方法研究及其应用成果的梳理,为深化铁路运输企业全生命周期碳排放的研究提供一种方法论。

1 全生命周期碳排放核算方法

对于不同行业的碳排放,目前全世界主要存在2种权威的框架性标准。国际组织在温室气体清单指南(由IPCC即联合国政府间气候变化专门委员会发布)和清洁发展机制(CDM,由联合国气候变化框架公约(UNFCCC)第三次缔约方大会提出)这2种框架下制定了2种碳排放核算标准,一是基于终端消耗的企业/项目碳排放核算标准,二是基于生命周期的碳排放核算标准。而在全生命周期碳排放核算标准的研究中,涉及3个方面的关键问题,一是全生命周期的阶段划分,二是碳排放边界的界定,三是碳排放因子的确定。

1.1 全生命周期碳排放阶段划分

国内对于全生命周期碳排放核算的研究主要集中在碳排放程度比较高的几大行业,包括建筑业、钢铁业、煤化工业和交通运输业等。李静等[1]研究了基于全生命周期的建筑工程碳排放计算模型,将建筑生命周期分为设计阶段、物化阶段、使用维护阶段与拆除回收处理阶段,并将建筑全生命周期的碳排放活动归结为能源、建筑材料、机械的碳排放。郑晓云等[2]认为,装配式建筑全生命周期碳排放主要包括建材生产、建材运输、现场装配、建筑使用、拆除运输、回收填埋等阶段。邹安全等[3]研究了基于EIO-LCA的钢铁产品生命周期的碳排放,将钢铁产品生命周期界定为从原材料(铁矿石等)、燃料生产(煤等)、辅料(耐火材料等)开始,到钢铁产品生产、使用、报废及回收再利用等阶段,以及各阶段中能源使用、污染物排放等造成的环境影响。武娟妮等[4]对新型煤化工的生命周期碳排放趋势进行了分析,以煤制烯烃、煤间接液化、煤直接液化、煤制天然气作为新型煤化工的代表,分析了从煤炭生产到产品消费整个产业链的碳排放现状和趋势。戢时雨等[5]将风电场全生命周期碳排放过程划分为建设期(植被变化、建设工程、运输工程)、运营期和报废期3个阶段。王悦等[6]对风电产业的全生命周期碳排放进行了分析,将碳排放过程划分为风电设备制造业和风力发电业2个阶段,第一阶段又包括风机零部件制造(如叶片、轮毂、发电机齿轮箱、控制系统等)和风机制造(如整机的组装和吊装),第二阶段风力发电业覆盖了风电场的规划设计建设、生产运行和维护等整个生产运维过程。崔亚蕾等[7]认为,煤制天然气的全生命周期大致可分为 5个阶段,分别是煤炭开采、煤炭运输、煤制天然气生产、管道运输和终端消费。

近十年来,由于整个交通运输行业的全面快速发展,其能源消费总量提升较快,加上以油为主的能源结构调整缓慢,导致其碳排放量上升较快,引起了学术界的更多关注。任福民等[8]研究了铁路全生命周期碳排放,将排放过程划分为选址阶段、设计阶段、物化阶段、使用阶段和废弃阶段5个阶段,其中选址阶段、设计阶段不产生实物CO2排放,使用阶段的CO2排放属于铁路运营部分。陈进杰等[9]根据全生命周期理论,将高速铁路全生命周期划分为建材生产阶段、施工建设阶段、运营维护阶段和报废拆除处置4个阶段。付延冰等[10]将高速铁路的生命周期划分为基础设施建造、运营和回收3个阶段。曾雪兰等[11]从能源利用效率角度将轨道交通全生命周期碳排放过程划分为燃料开采、运输、发电(或提炼)到车辆使用等多个阶段。孙涵洁[12]将电动汽车全生命周期排放过程划分为电动汽车制造过程、使用过程和回收过程3个阶段。

从上面的分析中不难看出,不同行业由于行业性质的天然不同,其全生命周期碳排放有着不同的特点,排放阶段的划分也存在着较大差别;即便是同一行业,由于研究者认识的不同,全生命周期的碳排放阶段划分也存在着一定的差异,这些差异的存在造成了碳排放计量上的差异。一般而言,碳排放阶段划分得越具体,碳排放计量遗漏也越少,最终结果也就越准确。

1.2 碳排放边界的界定

通俗地讲,碳排放边界实际上就是碳排放计量的范围,也就是碳排放清单。显然,边界不同,计量的结果会存在着比较大的区别。从这个意义上看,碳排放边界的界定是进行碳排放核算和评价的一个重要前提。表面上看,全生命周期碳排放实际上已经确定了排放的边界。例如,某一产品的碳排放边界,就是设计、生产、运输、使用、再回收利用或填埋销毁的整个过程所涉及的原材料、外来能源消耗和填埋销毁所产生的碳排放[13]。但实际上,碳排放边界还包括了其他2个重要的方面,一是核算主体的确定,二是核算期限的确定。

1.2.1 核算主体的确定

核算主体的确定受各种因素的影响,如技术条件、原始设计、经济核算等因素的影响。

(1)技术条件是指能源计量设备和能耗监测设备所能达到的范围,如美国环境保护署在进行碳排放核算时,核算主体精确到每一个用能设备,其技术条件是要求电力企业碳排放量可直接通过监测设备来获得。根据美国2010年温室气体排放报告所述,约有42%的发电设备是利用监测设备不间断地进行监测,从而获得相关温室气体排放量。目前美国很多地方已经推广应用能耗监测时时在线系统,不仅能够做到对每台设备的监测,而且可以做到随时随地根据需要获取相应的能耗数据。

(2)原始设计是指能耗计量和监测设备最初的设计安装状态,如果无法对设备的线路条件进行改造,就不能实现对每一个用能设备的碳排放情况进行监测。

(3)经济核算因素是指由于经济管理体制的因素使核算主体无法进一步分割的状况,如在计划经济体制下,由于产权的不明晰导致能耗设备计量的模糊,只能以总量形式出现,而无法分劈到更具体的能耗设备和用能单位,结果造成碳排放主体无法进一步细分,只能以整体形式出现。

在全生命周期碳排放过程中,核算主体的确定有利于明确各个阶段碳排放主体的责任,从而形成对主体碳排放行为的制约机制。

1.2.2 核算期限的确定

常规的碳排放量核算一般以年为单位,但在全生命周期核算中,核算时间是不确定的,需要根据核算对象的特定属性来加以确定,如商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范(PAS 2050∶2008)规定的产品核算期限为10年。因此,时间参数的选择在全生命周期碳排放核算中也是颇为关键的一环。王吉凯等[14]基于生命周期理论对家电产品碳排放计算方法进行了研究,时间范围被界定在2007—2010年,其中:原材料获取阶段、制造阶段、运输阶段的数据为2007年数据;使用阶段为2007—2010年度数据;回收和处置阶段的填埋和焚烧数据皆为2010年数据。苏醒等[15]对中国能源系统生命周期碳排放的时间有效性进行了研究,并对能源上游阶段生命周期碳排放的时效敏感因素进行了筛选,结果发现煤电生产标准耗煤量参数的有效时间间隔是1年,其他参数的有效时间间隔均大于10年。

1.3 碳排放因子的确定

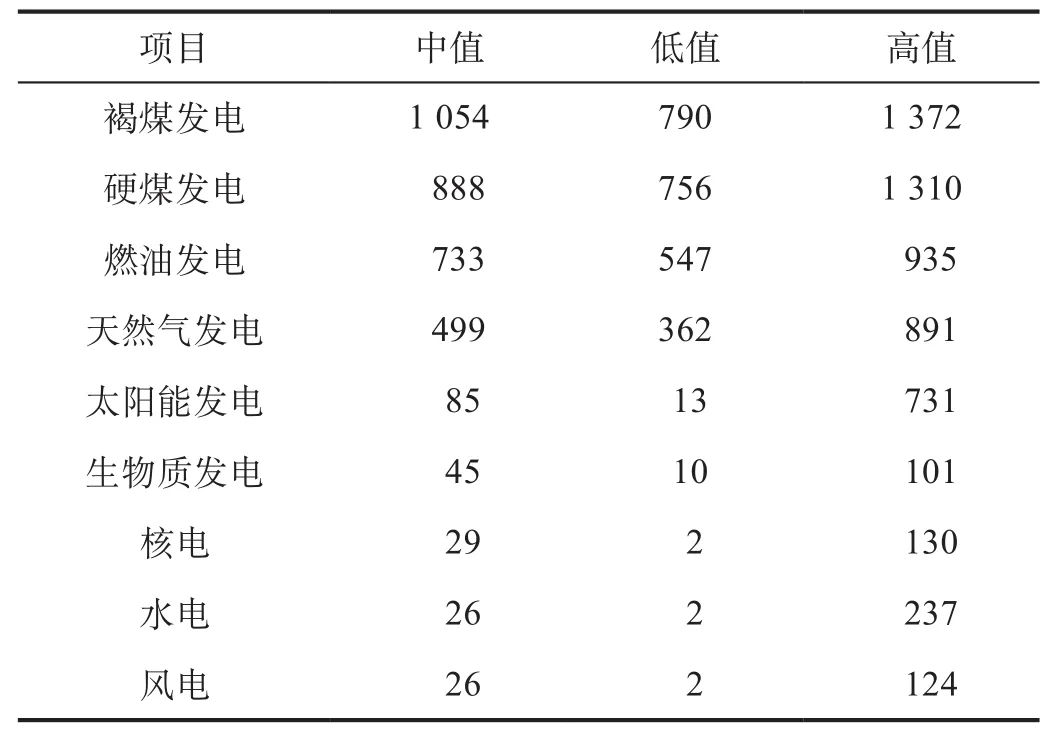

碳排放因子是指每一种能源燃烧或使用过程中单位能源所产生的碳排放数量,由专业机构根据以往的数据统计计算得出,这样各家研究机构都有各自的碳排放因子,其中最有名的是IPCC给出的因子[16]。在一般碳排放因子数值的核定中,核电等新能源和可再生能源没有碳排放,即排放值为0,但在全生命周期中,它们仍然会有一定的碳排放量,只是与一次能源的碳排放值相比要低很多。由于技术设备、运行条件的假设不同,不同的研究对煤电、燃油燃气发电,以及核电等新能源和可再生能源发电在全生命周期内的单位碳排放(排放强度)给出的数值也不同。世界核能协会对1997年以来的23份相关研究报告中的碳排放强度进行了汇总,得出了如表1所示的数据。在实际核算中,一般取中值。

排放因子数值的选定对碳排放核算结果影响比较大。为避免在碳排放量核算过程中数值被放大的负面影响,核算人员可以参照以下原则进行碳排放因子的评估、选择和确定:选择最接近真实状况的排放因子;选择最容易获取准确活动数据的排放因子;选择目标用户容易接受或对己有利的排放因子[17]。

表1 全生命周期碳排放强度值 g / (kw·h)

1.4 全生命周期碳排放核算公式

全生命周期碳排放核算公式是建立在常规性的碳排放核算基础上的,其数值等于各个阶段碳排放量的加总,用公式可表示为

式中:C总表示全生命周期碳排放总量,C1,C2,…,Cn则为每个排放过程中相应的阶段碳排放值。

在阶段碳排放值的计算中,比较难的是最后一个阶段即报废阶段的核算,其数据不易获得,国内外的文献也较少涉及这一阶段的碳排放,因而也给碳核算带来了困难,但只要碳排放清单比较详尽,这一困难是可以克服的。

总体而言,全生命周期碳排放核算公式比较简单,比较复杂的是核算清单和排放因子数值的确定。核算清单涉及的项目繁多,容易出现遗漏;而排放因子又存在数值不统一的问题,在取舍时需要考虑诸多因素。当然,最简单的方法是概算法,只要获得能耗数值,再乘以统一的碳排放转换系数2.457 (国家发展和改革委员会能源研究所推荐的我国综合碳排放系数,即每消耗1 t标准煤产生2.457 t CO2),即可获得相应的碳排放值。由于是粗略算法,此种方法较少使用。

2 全生命周期碳排放核算方法的应用

全生命周期碳排放核算方法虽然在理论上得到了一定程度的重视,但在实践中还没有得到很好的应用,最典型的例子是,作为一种统计方法,它并没有在碳排放统计中得到应用。主要原因有以下几个方面:一是目前能耗的统计是按时间(年或月)而不是按照过程进行的,因而碳排放也就不可能按照生命周期进行统计汇总;二是全生命周期碳排放完整链条的形成需要比较长的时间,与此相关的碳排放数据也需要较长时间才能获得,因而从形成机理来看,也不适应实际工作中碳排放量统计的要求;三是从技术及管理层面来看,对全生命周期碳排放量的监测还存在不少的困难,尤其是碳排放主体细分的技术要求和体制要求,目前都很难达到。

尽管全生命周期碳排放核算方法在碳排放量统计上还没有得到应用,但在其他领域已经进行了一些尝试并取得了一定的成果。首先,利用全生命周期碳排放核算结果,可以对行业或企业的碳排放现状进行诊断,从源头上减少碳排放,可以大大减少碳排放治理的成本。例如,从设计阶段就考虑节能减排,在原材料选取、设备选型、工作方式选择等方面比较容易实现低碳目标,从而有利于搞好源头治理,并为中下游碳排放的治理创造条件。

其次,有利于加强管理,提高能效。人们以为新能源和可再生能源的消费没有碳排放,但如果从全生命周期角度考虑,它们也是有碳排放的。以太阳能光伏为例,如果从全生命周期考虑,那么就需要计算从原材料和燃料的加工、电站的工程建设、电站的发电运行、废料的处理,直到电站报废以后的拆除整个过程的碳排放。显然,这个过程是会产生碳排放的,因此作为最后结果的太阳能光伏也有一定程度的碳排放。由此扩展到任何一种电源,均存在一定程度的碳排放。这就意味着,在实际工作中,不仅应提高劳动生产率、尽可能减少人力投入,而且要注重节约能源,即便是新能源和可再生能源。目前在节能减排中存在着一个误区,就是认为新能源和可再生能源不产生碳排放,因而只注重传统能源的节约,而不注重新能源和可再生能源的节约。一个典型的例子是,在现有的能耗统计中,很多地方并没有将新能源和可再生能源的消费纳入其中。而按照全生命周期的理论,这些新能源和可再生能源也会产生碳排放。因此,在日常工作中,应加强这一领域的管理。

第三,有利于加强对碳排放全过程的治理。全生命周期碳排放核算方法不仅是一种计算方法,更是一种诊断方法。人们通过对各个阶段碳排放的对比,可以找到碳排放的主要环节和主要因素,从而有针对性地对这些环节实施重点治理,实现一个企业乃至行业的可持续发展。

3 结束语

全生命周期碳排放核算方法是基于一般性的碳排放核算方法,是对一般性理论的进一步延伸,突出对碳排放全过程的跟踪、综合评价及估算。它不仅是一种核算方法,更是一种诊断方法,通过比较分析,能够有效发现一个企业或一个行业碳排放价值链中主要的排放点,从而为碳排放的治理提供直接的依据,因而具有广泛的实践应用价值。全生命周期碳排放核算理论尽管目前已形成了较为完善的框架体系,但仍存在着不足,体现在对一些核心问题的分析和研究还不够深入,对国外研究成果还需进一步跟进、梳理和借鉴等,这些都需要在今后的研究中不断深化和拓展。