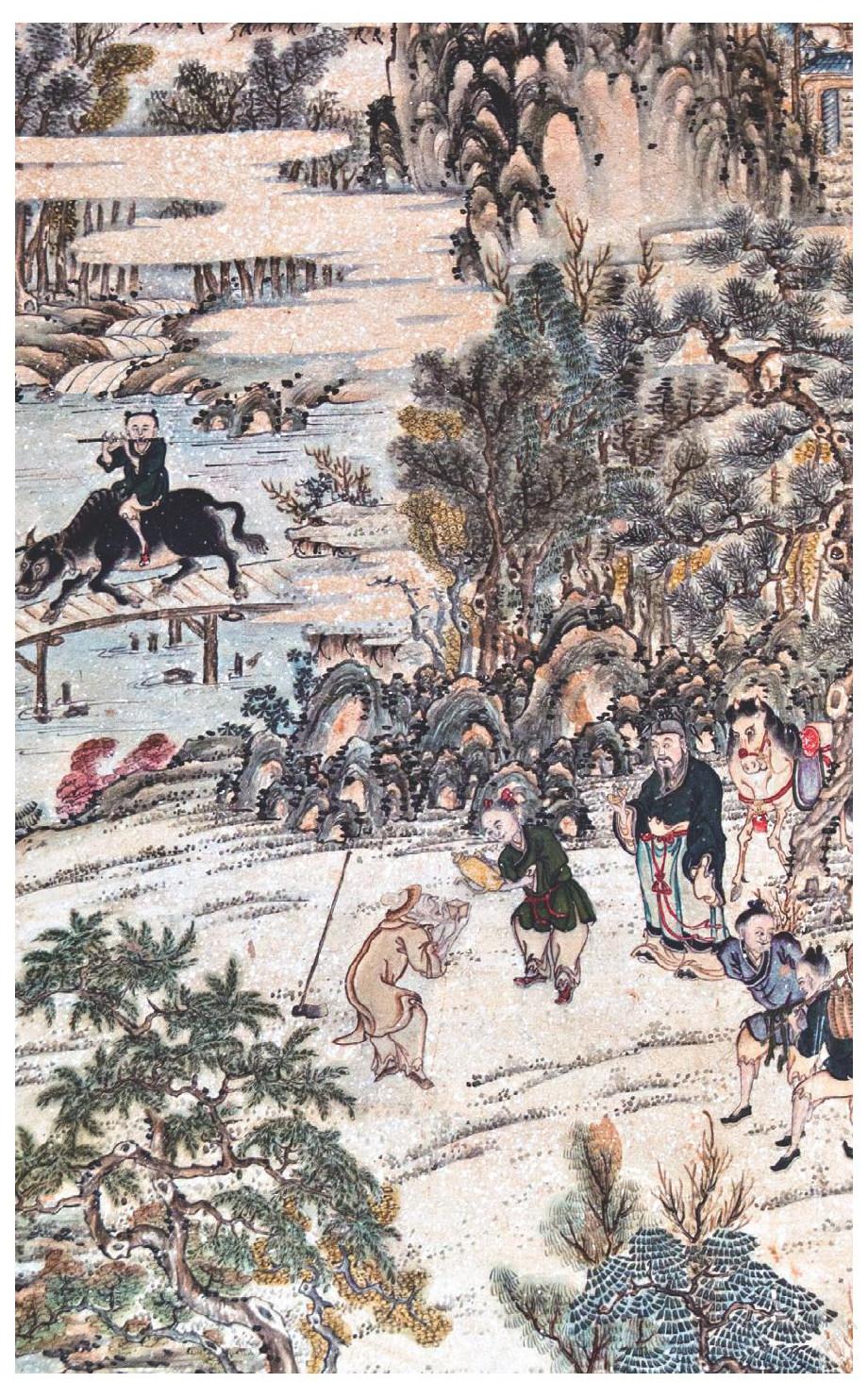

炎帝农耕文化中的 民俗事象

2019-09-10贺尔丹

贺尔丹

炎帝农耕文化作为中华优秀传统文化的根脉,是华夏儿女在漫长的历史进程中创造、传承和积累起来的。纵观中华优秀传统文化,尤其是上古时期文化,大都附有一定的民俗行为和相关的心理活动。省委书记骆惠宁在省党代会的报告中将炎帝农耕文化摆在了十分突出的地位,认真研究高平炎帝农耕文化中的民俗事象,可以帮助我们进一步认识省委、省政府的战略构想和中华优秀传统文化的博大精深和源远流长。

在我国的历史传统文化中,“民俗”一词很早就已出现。如《礼记·缁衣》:“故君民者,章好以示民俗”。“民俗”有时又称之为“风俗”、“习俗”、“谣俗”等。民俗事象的产生,离不开人类的群体活动,它是群体智慧的结晶,靠一代又一代集体的心理、语言和行为传承下来。但是,民俗事象的集体性并不排除历史英雄人物的倡导和引领。比如高平的众多民俗事象就与神农炎帝的主要活动和主要事迹有着千丝万缕的联系。可以说,没有神农炎帝的历史存在,高平就不会有那么丰富磁实的炎帝农耕文化民俗事象,并成为一种规范人们行为、语言和心理的基本力量。

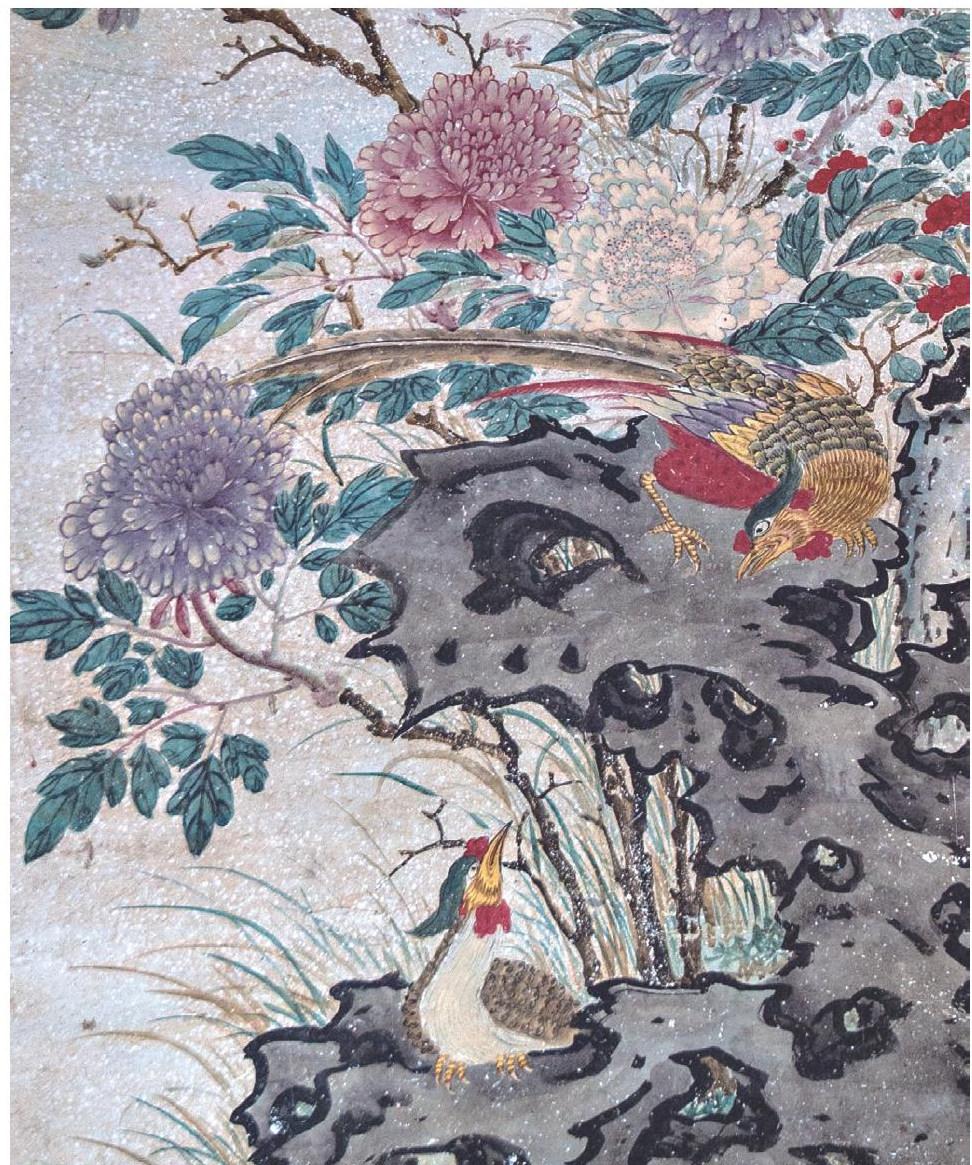

源远流长的“羊”元素

在高平众多与神农炎帝相关的民俗事象中,影响最为深远最为广泛的当属“羊”元素。《国语·晋语四》说:“昔少典取于有蟜氏,生黄帝、炎帝。黄帝以姬水成,炎帝以姜水成;成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜。”人类早期的自然崇拜、图腾崇拜、巫术占卜等,在氏族部落社会几乎是每个成员的事。从一定意义上讲,图腾制就是氏族社会的社会结构,人们的语言、观念和行为都会受到十分严格地约束。炎帝以羊图腾得姜姓,姜、羌同源。《说文解字·女部》:“姜,神农居姜水,以为姓,从女,羊声。”《羊部》释羌为“西戎牧羊人也,从羊,羊亦声”。炎帝部落与羊的特殊关系由此可见一斑。

《山海经》说羊头山“山形像羊头,炎帝之所居也。”羊头山实际上是早期人类崇拜羊的习俗在地名上的反映。以羊头山为中心的上党地区,山头多,草场丰润,特别适合牧羊。王士性《广志绎》卷三说,明代山西的牧羊人就把羊群赶到了“楚中洞庭湖诸湖左右泽薮度岁,春深而回”。可见,羊在上古时期人们生产生活中的地位和作用,羊作为炎帝部落图腾物也就再自然不过了。

从众多古典文献中,我们也可以看出羊在人们生活中不可替代的作用。许慎在《说文解字》卷四说:“美,甘也。从羊从大。羊在六畜,主给膳也。”羊肉不仅是农牧社会人们主要食用肉类,羊皮还是人们御寒乃至彰显富贵的标志。《诗·郑风·羔裘》云:“羔裘如濡,洵直且侯。”《诗·小雅·无羊》云:“谁谓尔无羊?三百维群。谁谓尔无牛?九十其犉。尔羊来思,其角濈濈。尔牛来思,其耳湿湿。”许许多多的牛羊聚集在一起,气象很是壮观,同时也是财富多少的象征。实际上,高平自古以来就有养羊的习惯。据粗略统计,上世纪七十年代前后,县食品公司和村集体养羊数量超过20万只。春秋两季,每当夜幕降临前,将成百上千只羊圈到第二天即将耕作的地里。一夜下来,地里尽是羊屎羊尿,俗称“卧地”,由此衍生出来的“看黑羊”一词在高平民间流传了几千年。

在纷繁复杂的民俗事象中,由于历史的濡染和民俗固有的稳定性和传承性,“羊”元素深深地植入了高平人民的生产生活中。羊头山上的碑座,不是普遍流传的“龟驼碑”,而是一只头向南、尾朝北的硕大石羊。传说古时候,石羊面对高平,整天“咩”“咩”地叫个不停,于是,高平方言中的第一人称叫“咩”不叫“我”。时至今日,高平本地人交流,无论是大人还是孩童,依然习惯于用“咩”代替“我”,比如“咩不去”“咩有”等等。

近年来掀起的炎帝文化热,不少专家学者深入高平民间探源民情民风民俗。岁时风习和人生礼仪中一种关于蒸面羊托面羊的习俗引起了专家学者们的高度关注。大年初一,要给神农祖先献蒸面羊,元宵节要献托面羊,七月十五,嫁出去的女儿要回娘家给父母亲敬面羊。更有趣的是,孩子过满月时,要蒸一只大羊、十二只小羊,大羊小羊均呈圆弧状,但两条羊腿不能连在一起,然后用一条红绳将13只羊拴起来,让孩子坐在羊中间,表示孩子拥有一群羊,亦即拥有很多财富。男女双方结婚开锁子时,同样要蒸一大十二小共13只面羊,但羊腿不再留豁口,而要圆圆实实地粘在一起,象征着孩子已经长大成人。用红绳拴着的羊群,一方面代表着财富,另一方面则表示孩子婚后的生活会圆圆满满、红红火火、富富足足。显而易见,这些习俗的形成和传承,与上古时期炎帝部族对羊的崇拜有着千丝万缕的联系。

影响深远的“黍”元素

在中华民族的历史上,农业文明中的“五谷文化”长期受到广泛关注。史载“神农尝五谷”,“五谷”为何?《周礼·天官·疾医》郑玄注:五谷为“麻、黍、稷、麦、豆也。”《现代汉语词典》释为稻、黍、稷、麦、豆。由此足见“黍”在早期农业中所占的主要地位。黍是上古人民的主食,这从先秦文献中可见端倪。如《山海经·大荒东经》:“有黑齿之国……姜姓,黍食。”杨操正先生认为,中原地区黍的驯化栽培并使之成为人类的主粮起源于新石器时期,黍或粟最早的距今已有一万年左右。

炎帝神农氏首植五谷(黍)于高平羊头山,史籍早有记载。宋《太平寰宇记》云:“高平县羊头山,在县北三十五里。神农尝五谷之所。”《魏书·地形志》:“羊头山下有神农泉,北有谷关,即神农得嘉禾处。”唐《元和郡县志》:“神农城在羊头山上,山下有神农泉,即神农得嘉谷之所。“嘉禾”、“嘉谷”究竟意指何物?唐张怀瑾释为“上党羊头山嘉禾八穗,炎帝乃作穗书,用颁时令”。东晋王符《拾遗记》解释为“九穗禾”:“时有丹雀衔九穗禾,其坠地者,帝乃拾之,以植于田”。《隋书·律历志》则认为:“上党之黍……阳地黍乃自高平界也。”以上文献记载以及黍的驯化栽培的历史发展轨迹,都在向我们传递着一个重要信息,“嘉禾”“嘉谷”即指“黍”。羊头山周围的黍,一般为四至五穗,六穗以上即为嘉禾。故而《泽州府志》说“炎帝尝百草至羊头山得秬黍”。

上古及其之后的商周時期,至少在中原和上党地区,黍是主粮,《诗经》为我们留下了大量的有关黍的描写。《诗·玉风·黍离》:“彼黍离离,彼稷之苗。”《诗·小雅·黍苗》:“芃芃黍苗,阴雨膏之。”《诗·周颂·良耜》:“载筐及筥,其饷伊黍。”脍炙人口的《诗·魏风·硕鼠》生动地描述了丰收后大老鼠食黍之情,“硕鼠硕鼠,无食我黍。”明人王基《重修神农庙记》中也有类似描述:“洪荒之世,民未粒。炎帝生其间,肇耕稼之利,味黍稷之分。民天一开,厚生永赖。”总之,上古社会很长一段时间内,黍在人们的生产生活中占有着极其重要的地位。

高平羊头山的秬黍不仅是人们生活的主粮,同时还有着特殊的文化功能。魏晋南北朝时期已有“上党之黍,有异他乡,其色至乌,其形圆重,用之为量,定不徒然。”的美誉,且将其作为度量衡的基准而闻名于世。“上党之黍”主要指“羊头山黍”,明代皇族贵裔、律历学家朱载堉在他的《乐律全书·羊头山新记》中写道:“律家考秬黍,率曰羊头山。”北周建德六年(公元557年),周武帝欲统一度量衡,选择上党羊头山黍作为参考基准。《汉书·律历志》:“以上党羊头山黍度为尺,以定黄钟。”晋代未用羊头山之黍定律历,“至今尺长于古尺几寸半,乐府用之,律历不合;史官用之,历象失占;医署用之,孔穴乘错。”(《晋书》)。北宋朝廷改制大乐,初时取京郊秬黍定律铸钟,致使钟音不准,后不得不改用羊头山秬黍(《宋史·律历志》)。至明代,朝廷制律历,仍以“羊头山秬黍中者……以定律尺之度”(明王廷相《律尺说》)。

《说文解字》释“黍”为“禾属而粘者也”。黍的粘性很高,在古代有粘鞋的用途。《尔雅》云:“古人作履,粘以黍米,谓之黎。”《辞海》对“黎”字的注释是:“古时用黍米做成胶质,用以粘鞋。”高平十大碗源远流长、闻名遐迩,据说最早是先民们用来纪念和祭拜炎帝的,其中有两碗要用黍作食材。一碗是天鹅蛋,把黍去皮碾成面粉,用煮熟的红薯与黍面和在一起搅拌均匀,然后再揉捏成天鹅蛋形,放入油锅中炸制,待表皮显出脆黄脆黄,方可从油中捞出,放入蜂蜜在锅中翻炒,待天鹅蛋能拔出丝后即可端上餐桌食用。另一碗是软米饭,同样是把软黍去皮放入锅中煮成稠粥状,然后盛入碗中,放少许碎红枣、柿饼块、青红丝、白砂糖,在笼中蒸半个多小时,笼盖打开后,黄橙橙的软米饭香甜可口,特别招人惹眼。洪洞县的传统名吃“重八席”,据说当地人曾用此招待过春秋明君晋献公重耳,故有“重八席”之称,其中也有一碗类似高平十大碗的“软米饭”。

娶亲嫁女时,除献面羊外,还要准备用黍穗扎成的笤帚,待开锁子仪式结束后,如果女儿是出嫁,父亲拿起笤帚朝女儿背上向门外拍打三下,表示女儿从此要远离娘家了。反之,如果女儿是入赘,父亲就要用笤帚把女儿往门里轻轻拍打三下,表示女儿从此成了父姓的实际继承人,待来年生男育女后,子女要从母姓。

丧葬长辈时,女儿、儿媳要手拿黍穗扎成的笤帚,依次到墓里祭扫,然后就把所有的笤帚放在用彩色纸扎成的“服侍者”身旁,并用针刺一下“服侍者”的双耳,告诉他们要帮助逝者打扫厅厨,把逝者侍候好。死者入棺前,要把事先准备好的带皮的五谷(黍、谷、麻、麦、豆)撒在棺木里。埋棺前,同样要把五谷往墓里撒一层,表示死者将来也会过上五谷丰登的好日子。

修房盖屋是人生中的一件大事,自古以来,高平民间就特别讲究。开工之前,要在建房地基上请出炎帝后裔姜子牙,将用黄纸写的“姜子牙在此,诸神退位”几个字焚化,用土埋实,然后才能大兴土木。房屋封顶前,家家户户都要写画梁。画梁上多写开工及完工日期、房主及工匠姓名,最后必须用五色线绑上一束黍穗、几粒红枣和古时候用的铜钱系在画梁上,以驱邪镇宅,永续平安。

由此可见,羊头山秬黍曾经有过辉煌的历史,并深刻地影响着高平人民的生活观念和生活习惯。直到今天,这些观念和习惯仍然流淌在他们的血液中,并一代又一代地延续着。

心生敬畏的“神”元素

炎帝对中国宗教文化产生了很大影响,但他不像神话传说中的一些神,虚无缥缈,幻化无穷,而是实实在在地存在于人们的生产生活和思想观念中。高平羊头山唐天授二年(公元691年)清化寺碑对此说得明明白白:“此山炎帝之所居也,昔者摄提纪岁之后,燧人化火之前,穴处巢居,茹毛饮血。爰逮炎皇御宇,道济含灵,念搏杀之亏仁,嗟屠戮之残德。寻求旨味,以替膻腥,遍陟群山,备尝庶草。届斯一所,获五谷焉。”周山先生在《中华古代文明概述》中的一段论述恰好是对唐碑所记内容的精辟阐述:“所谓三皇,是指燧人氏、伏羲氏、神农氏。燧人氏的功绩,是发明燧木取火,让人们从生食进入熟食时代。而继后的伏羲氏,则将中国人带进了一个使用文字的文明社会。伏羲氏虽然创造文字替代了结绳记事,但还是一个‘以结绳而为网罟、以佃以渔’的渔猎社会。神农氏的出现,将中国古代文明带入了以农业生产为主要生活来源的农牧社会。神农氏不仅发明耜、耒等生产工具,开始了农业活动,还倡导了以货易货的贸易活动。”由于炎帝对中国农业、药业和贸易等与人们生产生活息息相关的多个方面的深远影响,炎帝就成了人们心目中的“神”。诚如马克思所说:“每一个社会时代都需要有自己的伟大人物,如果没有这样的人物,它就要把他们创造出来。”无疑,炎帝就是那个特殊时代创造出来的伟大人物,并因为他治天下“务利之而已矣,不望其极。不贪天下之财,而天下共富有之;不以其智能自贵于人,而天下共尊之。”(《越绝书》)。与其历史功绩相对应的,炎帝神农氏分别被尊为农神、药神、火神、灶神。《淮南子·汜论》说:“炎帝作火,死而为灶。”《论语·八佾篇》记载王孙贾问孔子:“与其媚于奥,宁媚于灶,何谓也?”孔子曰:“不然,获罪于天,无所祷也。”民以食为天,所以,炎帝神农氏被后人看成是天意的代表。

(1)祈福风调雨顺,五谷丰登。明崇祯十六年《重修炎帝行宫碑记》:“崇祯十六年功始告成。伏望冥中默佑,俾一方庆丰登,歌大有,永不遭饥馑饿殍之苦。固以见是宫之神威,显应有灵,亦以见重修之功德,食报不爽。”高平至今还流传着这样一首民谣:“四月八,神农活,炎帝子孙都记着,祖先种地全靠他。”每当农历四月初八,被推举出来的社首要组织炎帝巡游活动。先是将炎帝神农塑像从五谷庙请出,四人小轿抬到附近各村田间地头巡视庄稼,巡查民间善恶。巡视的时间巳时(上午9点—11點)开始,轿顶上有串珠,四角雕龙,轿杆约五米长,轿门上挂红布帘,除四人抬轿外,前边还有大小太尉引路,红白二将军护驾,其他人则敲锣打鼓簇拥炎帝巡游。每过一村,都要在村里炎帝庙祭台上香、放炮,村里男女老少皆出迎跪拜炎帝,最后返回庄里村五谷庙神归原位。西羊头山下的釜山、贾村、高良三个村都有炎帝庙和庙会。庙会前一天,都要敲锣打鼓,举旗持幡到神头岭炎帝老庙用轿子把炎帝祖爷请到庙会,炎帝神像上轿前,人们都要跪拜,献五谷果蔬,默念“儿孙们请炎帝祖爷子去赶庙会”,祈福夏秋两季有个好收成。

(2)祈求除病祛灾,转凶迪吉。无论是历史文献还是高平110多通炎帝文化碑记,乃至脍炙人口的民间故事与传说,关于炎帝为民尝药治病的记载比比皆是。如《资治通鉴》载,炎帝“尝百草酸咸之味……一日而遇七十毒,神而化之。”《增补资治通鉴》:“民有疾病,未知药石,炎帝始味草木之滋,察其温平寒热之性,……以疗民疾,而医道立矣。”唐宋以来,尤其是元代以降,在高平众多炎帝庙的碑记中,我们会屡屡见到疗民疾,立医道,春祈秋报,转凶迪吉的历史记载。前文说过,炎帝姜姓,熬姜汤治疗感冒据说就是炎帝发明的。上世纪八十年代之前,高平民间治疗感冒最为通常的办法就是请上一柱香,熬上一碗姜汤,让患者趁热喝下肚,盖上棉被,发发汗,第二天就神清气爽了。老人们会顺口说,还是炎帝老爷的秘方灵验。寺庄村清凉寺三月十八有拜神农药祖(疙瘩老爷)的习俗。传说古时候泫水(今丹河)上游有瘴气毒雾,生活在这里的人多生疮害疙瘩。故民俗农历三月十八,十村八里的人都要去寺庄清凉寺拜神农药祖,有求必应。庙里制药的大师傅制药秘不示人,且平时不动手,临会前才赶制。有好奇者届时偷窥其所,只见屋内灶台上有一大锅汤,大师傅几乎赤身裸体,水雾中汗流满面蹲在锅边制药,身边尽是一堆疙疙瘩瘩的东西,入锅即成药丸。偷窥者惊讶中禁不住“噢”了一声,大师傅闻声入庙坐化。因其所制药丸为疙疙瘩瘩的中草药,后人又称神农药祖为疙瘩老爷。神农尝百草本身就是一件非常危险的事,“一日七十毒”是预料中事。不仅如此,据说炎帝尝百草疗民疾还得罪了瘟神。传说他的二夫人是神农镇长畛村人,他们的小儿子一出生就疾病缠身。由于先天不足,中草药治病又在初始阶段,吃过多副中药后,孩子的病情始终不见明显好转。孩子反而屡屡拒绝服药,趁人不注意,就把草药倒进了村南头的泥土里。至今,长畛村的地里还有许多小药球。长畛村的东北建有一座瘟神庙,每年正月十六,方圆十几里的人都要赶到瘟神庙,从流出的小溪里舀杯水,并用此水做献供敬瘟神,驱邪祛瘟,转凶迪吉。

(3)祈愿民风淳朴,励志为善。我们知道,人是文化的产物,民俗作为一种文化现象,在个人社会化过程中占有决定性的地位。美国民俗学者本尼迪克特在《文化模式》一文中写到:“个体生活历史首先是适应由他的社区代代相传下来的生活模式和标准。从他出生之时起,他生于其中的风俗就在塑造着他的经验和行为”。明威化十一年(1475)《重修神农炎帝行宫碑记》载:“庶乎神有所栖,民有所赖。凡一乡春祈秋报者在此,转凶迪吉者在此。然一方子民,淳后所真,变浇漓之俗为礼义之乡。无非神农炎帝德泽,有利于斯土也大矣。后人之所以修庙以久功德于无穷者,岂不宜哉?”明洪武癸丑年(1373)《重修神农庙记》说得更为直白:“追崇礼典,国家之公也;建庙岁享,里人之礼也。公祀私享虽异,报功感德则一。非私创淫祠以惑世污民也”。教化民俗,淳朴民风,劝人为善,励志图强,是几千年来炎帝文化在高平在上党地区始终枝繁叶茂的根本原因之一,并由此衍生出许许多多妇孺皆知的民俗事象和民間传说。三甲南村炎帝庙大殿前有两株牡丹,一株为白牡丹,传说为白衣仙女,一株为红牡丹,传说为红衣仙女。一个月黑风高的晚上,有一醉汉影影绰绰中看见二位仙女在往大殿送果蔬,顿时心生歹意。醉汉尚未接近仙女,她俩已隐入牡丹丛中。醉汉大怒,顺手从东厢房端出一盆脏水,狠劲泼在了牡丹树上。第二天,醉汉瘫在了床上。明嘉靖年间,高平考中进士11人,名震三晋。据说他们当中有位姓申的,出身贫苦,卖炭为生,除了维持生计外,剩下的几个零钱全部买了书和纸墨,寄居在西火村的炎帝庙里,把炎帝庙打理得秩序井然,并时常献供上香。后来,高中进士,演绎成历史上一段佳话,成为历朝历代父母教育子女成才立业的样板。

总之,炎帝农耕文化中的民俗事象丰富多彩,纷繁复杂,良莠皆存。既折射出千百年来社会基础的经济活动,也彰显着各个历史时期不同的社会关系和意识形态。收集整理这些资料并略加粗浅分析,以资与同行者商榷、共勉。

(作者系高平市炎帝文化研究会副会长)