扬州地区馆藏精品古砚赏析

2019-09-10庄志军李智

庄志军 李智

扬州地区自古以来人杰地灵,文脉兴盛,从考古资料来看,扬州地区博物馆的砚台收藏丰富,自汉、隋唐、宋元直至明清,都有值得一提之处总体来看,扬州地区古砚的形制变化与中国砚台发展的主要趋向是一致的,主要围绕着实用性与艺术性两个方面,其纹饰雕刻与其他艺术有着千丝万缕的联系,故而有时代风格,也有其独特风貌,扬州地区早期古砚以实用为主,晚期以艺术鉴赏为主,这是总的发展脉络。

汉代扬州地区的砚台以石砚及漆砚为主,一为石板砚盒,常称之为“黛板”,由上下两片盖合而成,底片镶长方形的薄石砚板,并附研磨石(图1)。该石砚分为上下两片,下片呈圆形,直径约13.7、厚2.3厘米。石质坚硬,较为压手,呈淡黄色,上部经过打磨,极为光滑,细看有使用痕迹:石研上片为一鹅卵石打磨改制而成,石长6.2、宽4.7、高4厘米。这类砚台还不能称之为艺术品,只是原始社会研磨器的延伸,当时社会生活所需要它的只是实用,研石粗陋而原始,只能算砚台的雏形。这类砚台在扬州地区的汉墓中出土普遍,出土位置多为棺内及边厢,出土时均附着墨迹。另一种形式为漆砂砚,如1994年6月杨庙乡王庙102号西汉墓出土的西汉彩绘云气纹漆砚(图2),该砚长19、宽9.8、通高7厘米。为楠木胎,砚内、外髹黑漆,盒四面及各盝顶斜面绘朱色卷云纹,各边沿皆用朱漆勾边。其前端为中空的盝顶砚盒,后端为8、深2.7厘米的砚池。盒底有小孔与池相通,拔去小孔的木塞,有细砂和水流出。

再如1985年江苏邗江县姚庄西汉墓出土的汉博山饰木砚台(图3),该砚长12、通宽7、高4.6厘米。砚呈“8”字形,砚池为桃形,长4.7、宽4.8厘米。砚盒作博山形,内空可盛水,容积约65毫升,与砚池有一长方形孔相通。砚盒周围刻有相互对称的龙、虎、熊、獐、鹿、兔等兽共16只。两只虎的身尾相绕组成砚池边沿。正面端坐一羽人,体现了羽化登仙的神奇意境。整个砚盒造型规整,运用浅刻、浮雕手法,纹饰细致精美,反映了2000多年前的高度手工艺水平,是我国早期制砚的精品。

隋唐时期,扬州农业、商业和手工业相当发达,出现了大量的工场和手工作坊,不仅富甲江淮,而且是中国东南第一大都会,时有“扬一益二”之称(益州为成都古称)。这一时期扬州所见砚台常见者为瓷砚、陶砚以及石砚。瓷砚以辟雍砚为多,陶砚及石砚则以箕形砚为多。如扬州市郊林庄唐墓出土的唐箕形端砚(图4),该砚长16、宽11厘米。色紫,造型呈簸箕形,后端宽而高,前端窄而低,砚面呈斜坡状,后底置一对条状足。此砚保存完好,造型简朴,具有明显的时代特征。箕形便于聚墨,有较强的实用性.这种石砚在本地唐墓中并不多见,在生活区域却常有出土,都为时人日常使用之物。陶砚可以算作是后世澄泥砚的前身,汉代已有出现,唐代常见者有两种,一为墓葬中使用,淘洗不细,烧结温度低,表面粗糙而几乎不可研磨,多为黑色,表面常有剥落,抚之不爽。一为实用器,比较前者来说它的质地细腻,烧结温度较高,常可见云母片,触手细腻光滑,颜色多为灰色,亦有黑色,有光泽。2014年扬州市贾庄唐代遗址出土了一方陶砚,该砚长18.3、宽10.9、高3.5厘米。砚台形制为唐代常见,背面平整,两足间有刻划铭文“江州金沙铁粉”,较为罕见。2013年江西九江县荞麦岭唐墓中出土一方陶砚,同样位置刻有“江州绝上”,坊间曾见同样残砚铭文“江州流砂绝上”,三者相较,可以确定“江州”指其产地,可知唐代江州也可烧制澄泥砚,“金沙铁粉”等可能为其烧制澄泥砚砚的品种,“金沙铁粉”或意指其原料淘洗细致,如金沙铁粉。而就辟雍砚来讲,一般看来其造型相差不大,仅有蹄足多寡之分,如扬州博物馆藏隋代青釉辟雍砚(图5),该砚高6.4、口径18.8厘米。圆形,直沿,砚面上凸,高于砚池沿。砚池环绕砚面,因其形如环水建筑辟雍而得名。壁饰一周粗凸棱纹,下附11只蹄形足。胎色灰红细腻,砚面露胎,外壁施薄而不均匀的青绿色釉。再如1984年黄珏乡七里唐墓出土的唐代兽足青瓷辟雍砚(图6),该砚口径16、高5.2厘米.砚圆形,砚面略下凹,砚池环绕砚面,下附12只蹄形足。胎色灰暗,砚底和砚面无釉,外壁施薄而不均匀的青釉。该器造型端庄、稳重,具有鲜明的唐代风格。

在这些辟雍砚中,特殊的一种是在砚的外侧设有管状水槽,其中以2014年扬州曹庄与隋炀帝合葬的萧后墓中所出最为特别,其两侧各设有一对水槽,世所罕见。水槽或说为水盂之用,笔者以为应是笔插,使用方式为倒装。

箕形砚经唐、五代至来代已演变成长方抄手砚。所谓抄手砚是砚底挖空,可以手抄底,有人说这种砚式是宋代苏轼所创,实际在扬廾0地区五代墓中就有出土。1975年杨庙乡寻阳公主墓出土五代抄手端砚(图7),该硯长12.9、宽8.3厘米。黑紫色,整体呈长方形,砚面呈斜坡状,后高前低,后宽前窄,砚的底部透空为抄手。此砚造型规整,石质光滑细腻,线条挺拔简练,为广东肇庆产端石砚。

北宋时期,扬州再度成为中国东南部的经济、文化中心,与都城开封相差无几。每年商业税收约8万贯,居全国第二位。1127年,宋高宗赵构迫于金人进逼,在迁都过程中以扬州为“行在”一年,促进了扬州的繁荣。

宋元时期扬州地区砚形基本为唐砚形的延续及演变,总的趋势仍以实用为主。宋米芾《砚史》云:“器以用为功,玉不为鼎,陶不为柱。文锦之美,方暑则不先于表,出之给。楮叶虽工,而无辅于宋人之用。夫如是则石理发墨为上,色次之,形制工拙又其次,文藻缘饰虽天然失砚之用。”对于这些终日与文房用具相伴的书画家来讲,觉得砚还是以实用为上。

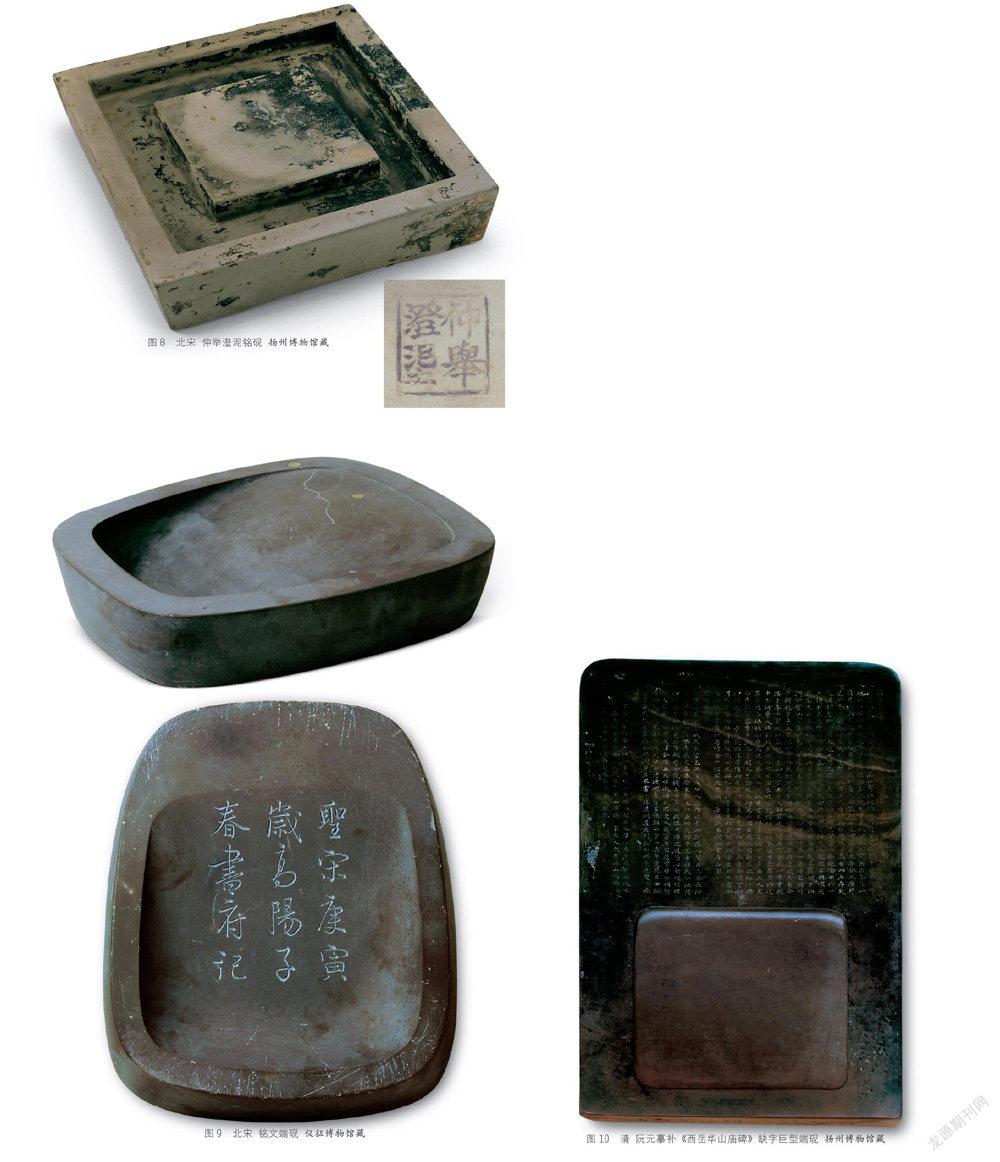

宋代扬州出土砚台常见者仍以石砚为多,澄泥砚也不乏精品,如lgg8年扬州市郊城北三星村宋墓出土的北宋“仲举澄泥”铭砚(图8),该砚高3.2、砚面17厘米。砚澄泥质,极细腻。近正方倒梯形,中心设边长8.5厘米的正方形砚面,残留墨迹,边围回形砚池。底微内凹,中钤“仲举澄泥”方形阴文印,是宋代澄泥砚的佳作。石砚以1993年仪征化纤白沙二村出土的北宋铭文端砚为最(图9),该砚长23、宽19厘米。长方形,砚池为斜坡砚面,前高后低。砚体端庄,做工规整,石质细腻温润,呵气成水,发墨如油。砚面上有两个金黄“石眼”,起画龙点晴作用。砚背亦呈前高后低形,上有行书刻铭12字:“圣宋庚寅岁高阳子春书府记”,砚铭镌刻遒劲有力,舒展奔放,佳砚佳铭,相得益彰,此砚给人以超凡脱俗、雅致古朴之感。该墓墓主为宋人许元,官至尚书工部郎中充天章阁待制,范仲淹、欧阳修、梅尧臣与许元为同时代的人,并交往频繁,许元以此砚陪葬,可见宋代文人爱砚之风。而从石质上看,这一时期扬州地区常见砚台仍以歙砚为多,端砚较少,因端州较远之故。形制上马蹄式、双池、单池、蝉式、金蟾式等都有发现,可谓品种丰富。1951年扬州市在拆除南城门之时,曾发现一尺寸较大的双池砚,略有残缺,应为官府用砚。

明清时期,扬州地区文房内的设施讲究艺术性、工艺性、观赏性,反映着知识阶层的情趣、爱好及审美意识,明未清初,江南地区出现了一批制砚高手,他们或门里出身,或从艺多年,有较高的艺术素养,所制砚品清新典雅,雕刻精湛,带有浓厚的书卷气及江南地方特色,这些技艺卓绝的能工巧匠,推助着制砚工艺的美化进程。如扬州博物馆所藏清阮元摹补《西岳华山庙碑》缺字巨型端砚(图10)。1975年邗江区公道镇南湖祠楼阮氏住所征集,为清代著名学者阮元的家藏遗物。巨砚通体呈紫色,质地细腻滋润,通长95、宽55.5、厚4.5厘米。砚池呈条状,长36.5、宽4厘米。砚堂宽36、高32厘米。从砚中所镌题记可知,此砚材购自广东,道光三年(1823),其子阮福觅良工,雕琢而成。造型之硕大,实为罕见。此砚之右侧正中,镌有隶书一行:“端州七十三岁老工梁振馨刻”。73岁老工梁振馨虽已年逾古稀,然其刀法甚為精湛,所镌之干余文字,仿书体之逼真,令人赞叹。从设计造型到刻工技艺都相当的纯熟,题记书法的工整,选石的优良,堪称完美。巨砚正面有砚池,砚额上镌刻阮福道光三年恭录的阮元《文选楼诗》和成亲王《诒晋斋诗》。诗文727字,28行。巨砚背面上部是阮元“摹汉华山碑缺字于端溪石版”,其下为20行,190字的阮元题记。从刻铭可知,道光三年(1823)阮元先在广州地区购得这块端州巨砚版,而后在砚版背面,摹补丁华山碑的缺字。其子阮福完成了砚额、砚池及诗文题记的雕刻。可以说此砚乃阮元与其三子阮福两人分别制作而成的巨型端砚,世所罕见。再如扬州博物馆藏清雕阮元小像方形端砚(图11),该砚长19.5、宽13.2厘米。砚端石质,呈长方形。砚作窄边浅池,池左右两边各有一只浮雕夔凤。砚台底部浮雕阮元小像,阮元双颊消瘦,身着小团花长袍,右手自然下垂,左手拈花于胸前,双目凝神,不怒自威。砚底左上角刻“雷塘葊主小像”,下钤“张峑之印”“夕庵”章。砚台左侧题有“戊辰冬曰为雷塘主写照,畦山王学浩。下钤“王学浩印”“椒畦”章。此象是根据18。8年王学浩为阮元45岁时所绘“雷塘葊主小像”所刻。再如扬州博物馆藏的清鸲鹆眼神仙图端砚(图12),该砚长36.2、宽23、高6厘米。为端石质,圆角长方形。砚堂宽大,砚池小巧,池内浅刻水波纹,砚缘浮雕云纹。砚池周围高浮雕八仙人物,刻画细腻,每个人面部表情都不同,神态也不同,砚台的设计者匠心独运,巧妙的使用了多处鸲鹆眼。用巧雕的手法呈现出一幅八仙过海的场景,如铁拐李的葫芦喷出仙气,喷出一处鸲鹆眼,这一巧妙的设计将砚池左半边上下的图案联系在了一起,使得下面的鸲鹆眼并不孤立,而是与上面的图案浑然一体。而何仙姑手持莲花,莲花的花心刚好点缀一处石眼,甚为巧妙。此砚石质温涧细腻,雕刻手法多样。纹饰繁密,实为难得的精品。

(责任编辑:李红娟)