红色文化在当代太行山题材山水画作品中的呈现

2019-09-10李立钟艳

李立 钟艳

摘 要:红色文化是由中国共产党人、先进分子和人民群众共同创造的极具中国特色的先进文化,蕴含着丰富的革命精神和厚重的历史文化内涵,是一种积极向上的、正能量的文化。太行山地区就是红色文化的发源地之一。太行山以其雄浑厚重的构造,给人一种铜墙铁壁的雄强画面感,与红色文化的革命性吻合。很多画家以此为题材,用山水画作品的形式将其呈现出来。这种在歌颂红色文化的同时,也丰富了太行山题材山水画的表现形式,使太行山题材山水画不仅仅“质有而趣灵”“丘园养素”,也能与时代同呼吸共命运。

关键词:红色文化;太行山题材;山水画

基金项目:本文系河北省教育厅项目“红色文化与太行山题材山水画研究”(SD181079)研究成果。

太行山是红色文化的发源地之一,拥有极为丰富的红色文化资源。艺术创作离不开文化,不同的文化背景造就不同类型的艺术作品。新时期以来,太行山题材山水画创作中有关紅色文化的作品不在少数,并且逐渐成为一种创作现象。尤其是20世纪80年代以来,太行山题材的山水画创作不仅表现了山水精神,更彰显了太行山的红色革命精神。事实上,红色文化在太行山题材山水画作品中以不同的形式呈现出来,这也是太行山题材山水画作品的特点之一。红色文化资源形式多样,有形的与无形的红色文化在创作中的呈现形式也不尽相同。无形的红色文化通常以精神的方式呈现,太行山的构造雄浑厚重,画面给人一种铜墙铁壁的雄强感,与红色文化的革命性吻合。本文将分析红色文化在太行山题材山水画作品中的几种艺术表现形式,展现文化与艺术的联系。

一、以精神的形式呈现红色文化

红色文化是在革命战争年代形成的,由无数的革命先人共同创造,所以红色文化有鲜明的革命精神。太行山题材山水画作品中以太行山为载体,通过其浑厚的结构特征呈现不屈不挠的战斗精神,用象征的手法进行艺术创作。艺术来源于生活又高于生活,虽然表现的是太行山的自然面貌,却是在宣扬一种精神、宣扬一种文化,用山水画中的笔墨语言表现一种文化象征。作品的精神性呈现是太行山题材山水画作品的创作特点之一,体现了太行山特有的红色文化,也展现了太行山区域的人文精神。

宗炳在《画山水序》中说“应会感神,神超理得”[1]583,王微的《叙画》一文中有提到“亦以明神降之”[1]585。古人通过师造化,追求的是一种精神表现。太行山题材山水画同样也是追求精神表现的创作,可以用精神的方式表现红色文化的影响力,使红色精神在画面中得到淋漓尽致的体现。太行山见证了中国人民为新中国的成立付出的鲜血和生命,在绵延八百里的太行山内发生过很多战役,如百团大战、台儿庄战役等,这些遗留下来的革命精神是红色文化的重要组成部分。太行山在某种意义上是革命精神的代表,在创作中对这种革命精神的体现也是红色文化的一种表现形式。

艺术创作是一种精神活动。红色文化代表的是坚韧的革命精神及厚重的历史文化。绵延几百里的太行山,自古就是战略要地,历史上发生过许多战争。太行山题材山水画作品对这种革命精神有着强烈的体现,以20世纪80年代初期贾又福的作品《太行丰碑》为例,通过表现意象的太行山,间接呈现出坚韧不拔的精神。画家通过对大块山体的表现,呈现出太行山雄浑、朴实的特征,由此让观者联想到革命时期太行山人民共同抗击外来者的情景。山上的灌木丛被画家概括成整块的墨色,画面上对山体的表现既写实又写意,表现结构的同时又给人想象的空间。艺术家创作要综合多种因素,如人文、历史、自然景物等红色文化,以精神的形式在作品中体现,是太行山题材山水画的艺术手法之一,是对红色文化的一种缅怀和传承,也是对革命先辈的一种回忆。

薛永年的文章《熔铸山水精神--论贾又福的山水画》一文中明确提道:“优秀的中国山水画家,从来不满足于记录眼前景色。”贾又福的山水画作品对太行精神表现得深厚悠远,红色文化既是中国特有的先进文化,更是太行精神不可或缺的组成部分,是太行山题材山水画作品中重要的表现形式之一。张培林的《红色太行》也是表现太行精神的一幅作品,作品中描绘的不是太行山的具体形象,而是以一种抽象的太行山形象来代表太行山的革命精神,作品表现太行山的大气象,间接呈现太行山的红色文化。

太行山题材山水画创作多是现实主义的艺术表现,艺术家从现实生活出发,抒发自己的内心感受,在创作中运用写实、象征、寓意等手法。太行山中存有许多革命遗址,有的还可以看到战争时期的房屋、碉堡等遗迹,这些处在深山中的旧址很少被现代人直接接触,随着时间的流逝,逐渐淡出现代人的视野。以这些旧址为题材的太行山山水画同样表现了红色文化,让人们缅怀先烈,同时彰显一种无形的革命精神。这种精神也是红色文化的核心,艺术家的作品虽然表现的是太行山的景色,实质是展现不言败的力量,曾经发生在太行山中的历史事件是这种力量的基石,让太行山成为红色文化的发源地之一。新时期以来太行山以新的姿态在艺术家的笔下得以呈现,不仅风景秀美、层峦叠嶂,还具有积极向上的斗争精神。

二、以描绘革命圣地的形式呈现红色文化

宗炳在《叙画》中写到山水画要“以形写形,以色貌色”,创作时以自然物象为依据,真实反映山水形象特征。太行山题材山水画中既有对客观物象的描绘,也有红色文化的成分。因为在革命年代,太行山发生过许多战争,一些地方成为红色教育基地,让后人铭记革命烈士为之付出的鲜血和生命。比如西柏坡、娘子关、台儿庄、狼牙山等,这些发生过战争的地方地处太行深处,景色壮观优美。太行山题材山水画作品通过对这些地方的描绘既是对祖国河山的再现,也是呈现红色文化的一个途径。

新中国成立后,为了铭记历史,在太行山区的一些革命圣地修建了纪念馆和纪念碑,一些当时的旧址也得到了很好的保护,这些隐藏在太行山深处的革命圣地为艺术家的创作提供了丰富的资源,实地的感受更能激起创作的欲望。到那里写生创作成为画家们的一种常态,比如去西柏坡写生创作,对西柏坡一山一水、一树一石的描绘,也是对红色文化、革命精神的一种再现。2010年中国文联、中国美协组织画家赴革命纪念地西柏坡深入生活,进行创作采风活动。艺术家深入西柏坡体验红色文化,结合革命精神创作出作品。2011年6月在中国人民革命军事博物馆举办了庆祝中国共产党成立90周年美术作品展览。艺术家近距离地了解、体验革命历史和革命纪念地的发展。在写生过程中进一步挖掘红色资源的思想内涵,从艺术角度审视革命圣地,创作出包含红色文化成分的艺术作品。艺术家到了革命圣地就会被一些纪念碑或者战争年代留存下来的遗址感染,深刻地感受到红色文化的力量。季青海的作品《西柏坡春晓》就是以革命圣地的形式描绘西柏坡,纪念战争时期的重要根据地,呈现出浓郁的红色文化气象。画面上群山环绕的是西柏坡旧址和革命英雄纪念碑。在崇山中,建筑物看起来不是特别高大,却彰显出一种凝聚力,很自然地让人们联想到战争年代的革命精神及军民团结。尽管作品运用各种不同的艺术风格和艺术语言,但是对红色文化的呈现不会改变。

在太行山题材的山水画创作中表现革命圣地,是画家在客观反映物象的同时又进行深层次的文化表现,更是山水画中“以形写神”的诠释,既有传统山水画的审美理想,又有时代感。艺术创作是有时代特征的,不同时代、不同的文化背景会生成各不相同的审美特征。红色文化作为当代文化的一个重要组成部分,也是艺术创作表现的一个方向。以革命圣地为载体,全面积极地展现红色文化成了众多艺术家创作的共同目标。

三、以描绘太行山构造的形式呈现红色文化

红色文化与表现太行山构造的结合,会形成一股强大的感染力。山体雄浑厚重是太行山的典型特征,这些固有的结构特征与红色文化的结合相协调。坚韧、厚重、朴素、雄浑是太行山的独有特征,这种特征给人一种悲壮感,对太行山真实构造的描绘也体现一种革命精神,同时也是红色文化的一种呈现形式。

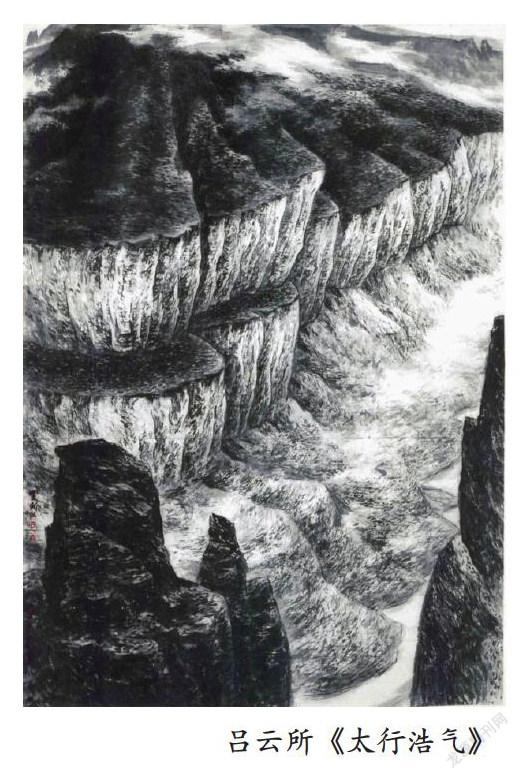

吕云所的太行山题材山水画作品体现了太行山的悲壮与厚重。“石鼓”形山体表现了坚韧不拔的民族精神。画面用墨浓重,与留白的画面形成鲜明对比。他自幼生长在太行山地区,熟悉山中的一草一木,可以深刻感受太行山的气魄。其作品《太行浩气》深入刻画太行山的结构,如特有的“石鼓”形山体凸显了太行的厚重与浑厚,画面整体以墨色为主,雄浑的山体绵延不断,不仅表现了太行浩气,也体现了太行正气,这是红色文化中不可或缺的一部分。吕云所对太行的情感尤为深厚,对太行精神也有较深的感受,对太行山石的表现,既尊重客观又超越现实,蕴含着丰富的情感和文化,既有浓浓的乡情又呈现了太行山的红色文化。画面用不同的墨色表现山体结构,呈现出壮美的太行形象。太行山体上的沟壑,真实又有寓意的表现,不仅呈现出太行山的特征,而且也是对历史的怀念,不由得让观者联想到坚强不屈的革命先辈以及先辈留下的精神财富。

吕云所的另一幅作品《夜走太行》,在高大厚重的石鼓形山体中间有一条弯曲的山路,有一对毛驴驮着货物,画面对比强烈:两侧高大雄伟的山体与细细的山路视觉反差很大,赶路的人和毛驴跟大山比起来甚是渺小,展现了太行山劳动人们的勤奋和吃苦耐劳的精神,是战争年代形成的红色文化中的一个组成部分。浑厚的石鼓形山体是太行山特有的结构和特征,以水墨的形式呈现格外有气魄,同时表现了太行山的“形”和“神”,做到“形”与“神”的融合。这种画面效果彰显了红色文化中的革命精神。不畏艰苦、勤劳勇敢的劳动人民与太行山互相呼应、融为一体,不仅使作品更生动,也充盈着坚韧的精神力量。

翟墨在《太行承担悲壮》一文中提道:“山石是承担苦难的民族傲骨”。经过画家深入刻画的山石不仅可以体现太行的特征,也能呈现出坚韧的性格和不屈的精神,这正是红色文化的精神指向。所以,太行山题材山水画与红色文化有着密切的关联。虽然红色文化产生在革命时期,但是一直延续到和平时期,对太行山题材山水画的创作有着极深的影响。艺术家在创作时会关注其结构特征,但不会单纯地为了表现结构去创作,一定会找寻与其有关的人文。故红色文化在太行山题材山水画中以各种形式和语言呈现出来,越来越多的作品融入红色文化的成分。太行山本身的构造与红色文化的特征可以协调、融洽、准确地揉在一起,这些都为红色文化在太行山题材山水画中地呈现提供了条件。

近年来,关于红色教育基地的写生创作越来越多。艺术家对红色文化的表现形式也在不断改变。审美有时代性,不同时代的审美标准也不尽相同,但是不同時代的太行山题材山水画作品对红色文化的表现不会改变。比如20世纪80年代,以太行山为题材的画家还没有特别多,大多以太行山浑厚的山体为主要表现对象。到了21世纪,随着太行山写生的深入,画家接触到更多代表红色文化的旧址、纪念碑、革命圣地,这样以来宣扬红色文化的太行山题材山水画的形式和内容也逐渐丰富起来。有了各种载体,尽管不同时期的画家在画面表现形式和艺术语言上有所不同,或水墨、或设色、或深入刻画、或表现意象等,最后的作品会呈现红色文化的氛围,这些都是颂扬红色文化、革命精神、民族精神的一种艺术方式。

参考文献:

[1]俞剑华.中国古代画论类编[M].北京:人民美术出版社,2007.

作者简介:李立,博士,河北科技大学艺术学院讲师。研究方向:美术学。

钟艳,硕士,河北科技大学艺术学院讲师。研究方向:美术学。