新工科背景下电子通信专业硕士研究生培养目标分类定位模型研究

2019-09-10夏靖波李仕彦杜小甫

夏靖波 李仕彦 杜小甫

摘 要:为了顺应社会发展潮流,满足就业市场需要,切实提高电子通信专业硕士研究生工程实践创新能力,依托“新工科建设”背景进行了电子通信专业硕士研究生培养目标分类定位模型的研究。首先分析了专业硕士研究生培养现状和存在的问题,然后提出了与企业需求对接、与职业认证对接的培养目标分类定位模型,并讨论了模型执行过程中的基本方法。分类定位模型可以有效的划分不同类型的专业硕士研究生培养目标,可以更好的满足行业发展的需求,对电子通信专业硕士研究生工程实践创新能力的提高有直接的助益。

关键词:新工科建设;电子与通信工程;专业学位硕士;人才培养模式

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2019)15-0005-04

Abstract: In order to conform to the trend of social development, meet the needs of the job market, and effectively improve the engineering practice and innovation ability of professional degree master of electronic communication engineering major, the research on the classification and positioning model of training objectives of professional degree master in electronic communication engineering major was carried out based on the background of Emerging Engineering Education . Firstly, the status and existing problems of professional postgraduate training are analyzed, and then a training objectives classification and positioning model is proposed to meet the needs of enterprises and vocational certification, and the basic methods in the process of model implementation are discussed. The classification and positioning model can effectively classify the training objectives of different types of professional postgraduates, better meet the needs of industry development, and directly contribute to the improvement of engineering practice and innovation ability of postgraduates in electronic communication.

Keywords: Emerging Engineering Education; electronic and communication engineering; professional degree master; talent training mode

一、研究背景及現状

随着科技的飞速发展,全球范围内有实力的国家都在追求科技制高点。为了达成这个目标,从源头上要提高教育水平,尤其是工程教育水平。进入二十一世纪以后,大数据、人工智能、虚拟现实等现代技术如浪潮般一波接一波的冲击着人们的思维,产业变革与结构调整的速度也随之与日俱增,这些都要求工程教育也要随之加快变革的速度。当代信息社会的教育必然是基于网络环境的教育,教育的办学形态、教学模式和学习方式都将发生根本性改变,教育理念也必将随之改变。于是,工程教育的改革与重塑也正日益成为全球范围内的一大思考话题。

2017年8月,麻省理工学院(MIT)发布了一份全新的报告,揭示了工程教育在全球的变化发展趋势。并提出了NEET Program“新工科教育转型”计划(New Engineering Education Transformation,简称NEET)[1],由此代表美国教育改革的最新发展方向。报告围绕“工程教育的发展趋势”,思索“具有普遍借鉴价值的基准化培养模式”。此后,MIT在2018年就已经开始了新工科实践:设立了一个全新的本科城市科学和计划科学学士学位。这是一门结合了城市规划学,统计学,电气工程,机器学习等多学科的全新的科目。

同样开始教育改革的还有斯坦福大学,他们发布了《斯坦福大学2025计划》,在以设计思考理论著称的斯坦福大学设计学院牵头下正式启动。这次教育改革改变了以往自上而下的方式,代之以师生为主导,建立全新的开环大学的教育模式[2]。

国内也在新一轮的产业革命浪潮中充分地认识到了当前工程教育改革创新的必要性和迫切性。根据新一轮的调查报告称,新产业,新工科人才缺口高达2500万。新一轮的产业革命,必然会带动国家经济的转动,同时也必然带动教育变革。于是教育部、工业和信息化部、中国工程院印发《关于加快建设发展新工科实施卓越工程师教育培养计划2.0的意见》[3]。之后一段时间,“新工科建设”[4]运动如火如荼,“天大行动”[5]“复旦共识”[6]等会议早早确立了新工科改革计划,并且新工科理念正在形成高度共识。612个新工科研究与实践项目组成的30个项目群正在加速推进,大数据、机器人工程、智能制造、智能医学等新工科专业蓬勃兴起,“卓越工程师教育培养计划2.0”等加快推进新工科建设的政策相继出台,产学合作协同育人、现代产业学院、未来技术学院等新工科模式正在成型。[7,8]

依托产学合作协同育人项目平台,国内高校和各类研究院进行对新工科的进一步优化。而这一系列的新工科改革计划,都是为了推动产业升级换代的人才供给源头——各大高校进行改革。而在现在普遍的高校中,大家还是过分地重视理论课程的学习,从而忽视了学生的工程实践能力以及多学科交叉融合与科目创新的能力。以MIT的新工科普及为例子,作为全球范围教育改革的领头羊,他们的一些典型项目,例如:全新工科生命机器(Living Machines)、自主机器(Autonomous Machines)以及城市科学专业,都完美地诠释了什么是多学科交融和面向未来,而不是面向过往的产业科技[9]。而电子通信专业作为一门电子科学技术、信息技术与计算机技术等紧密结合的一门现代信息工程专业,同时也是当代社会经济发展的一个重要支柱工程类专业,其在新工科的教育改革中也务必做出对应重大的调整。虽然电子通信不是一门新工科背景下衍生的新的工程学科,但是其作为与人工智能等新兴科技最早接触的工程学科之一,必然也将顺应新的教育格局,做出新的改变。尤其对于电子通信专业研究生硕士的培养来说,更加重要的是如何在学习中将学习到的理论知识具体化,实践化。从而提高学生发现问题、对问题进行定义进而解决问题的能力,而这些能力也正是企业以及科研院所需要的。这就需要高校能够培养出真正满足市场需求,符合产业发展趋势,具有高度创新实践能力的电子通信专业学位硕士。要实现这一目标,我们必须设计一个适用于新工科背景下电子通信专业硕士研究生培养目标分类定位的模型。

二、培养目标分类依据以及做法

在传统的研究生培养模式中,普遍存在着重视理论教学,忽视实践教学的问题。培养过程中更多进行理论知识的教学,教学手段也多以书面互动为主,而对学生工程实践能力的培养都有所忽视。近年来,专业学位硕士教学领域,已经加大了对学生实践能力的培养与创新能力的加强,并且适当减少了理论课程的比例。但是由于传统思维惯性比较大,显示的教学条件又有约束,实际操作中很难让学生有充分的空间培养并发挥自己的创新能力和工程实践能力。固然各大高校在悠久的办学过程中已经形成了电子通信专业完整而稳定的理论教学体系,但是照搬这些体系则很难满足专业硕士研究生的培养要求,难以符合企业社会的要求。

业内被公认为工程教育的“领跑者”的欧林工学院,在过去的多年内其毕业生起薪高于麻省理工等一系列名校并有许多学生在著名的大学攻读研究生,他们对于学生的选拔主要基于学生实践项目的数量与质量,而且他们还要求学生在校期间完成25-35个工程项目。他们就是用这样独特的方式创建工程教育改革的“实验室”[10]。而在我们研究生的培养过程当中,我们也应该将重点放在项目的完成度上面,而不是盲目追求理论知识而忽视了实践动手以及独立思考的能力。

在互联网以及电子企业百花齐放的当今,企业对学生的能力也有一系列的要求。根据调查发现,在基础学科知识、专业学科知识、人文社科知识、创新实践能力等重要个人素质因素中,新兴的互联网电子通信企业最为看重的就是创新实践能力与专业学科知识,其次是基础学科知识和人文社科知识等。而且还存在一个问题,目前的研究生将来走向社会,我们在培养的过程中必须与社会的需求挂钩。与学术型硕士相比较,专业型硕士相对来说更加符合企业公司的要求。专业学位研究生教育的定位是为了着重于培养學生的实践和操作能力,而学术学位研究生更加看重培养学生的科研创新能力。但是目前还有一些院校在培养专业学位上定位得十分模糊,在对电子通信类的专业学位研究生进行培养的时候还是单纯套用学术型的培养方案模式,依旧使用一样或者是差别不大的课程设置以及教学的内容和方式。或因教学资源的限制,将两种学位的研究生一起无差别培养,这就体现不出专业学位硕士的特点。在新工科背景下,为了突显电子通信专业硕士研究生的培养模型的特点,我们需要对接与学术硕士不同对接目标,对培养目标进行分类与定位,并完成培养模型的界定。[11]

(一)与企业需求对接

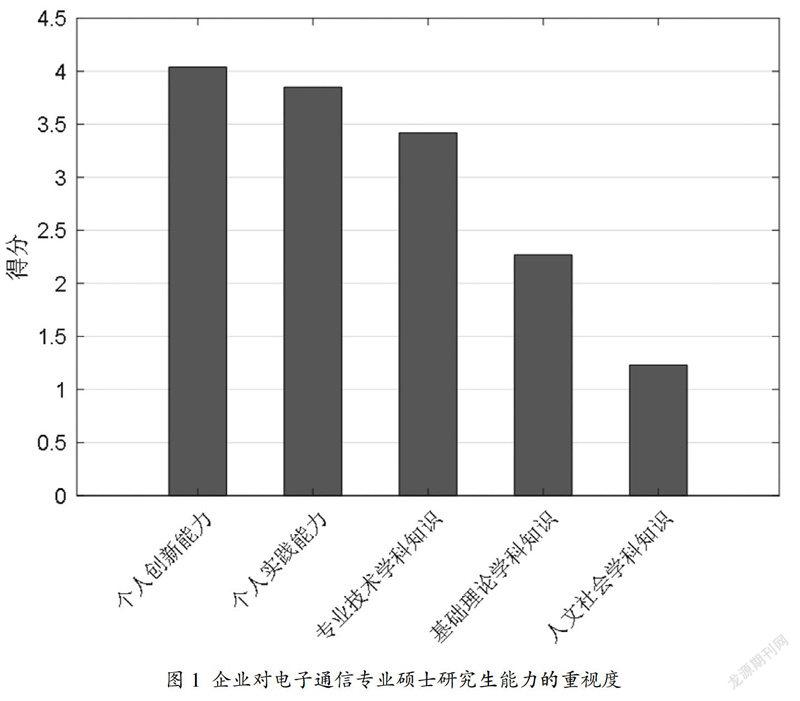

我们在构建电子与通信工程专业学位研究生培养目标定位分类模型的时候,必须要考虑到新工科背景下企业对电子通信专硕研究生的具体需求。“从企业角度出发,更看重学生哪些能力?”,这个问题有人做过相关研究[12]。为了更具体的分析电子通信专业学位硕士的问题,我们做出一系列调研,并以抽样文件调查的方式在厦门市做一系列调查。调研对象分别为软件园各公司的高级管理人员以及厦门某综合性大学部分教师和研究生。共发布问卷150份,有效回收124份,回收率为82.6%。并随机抽取其中100份做数据分析。调查问卷中列出了研究生多方面的个人素质,由填写者按重要性勾选其中的4-5项,做为企业对电子通信专业硕士研究生的个人素质要求的排序。并将重要性由得分表示出来,得分高低与重要性成正相关。调研结果如图1所示。

最终的结果显示,个人创新能力的优先度得分最高为4.04分,个人实践能力与专业技术知识分别以3.85与3.42的得分位居其后。在100份的调查报告中,排在第一位的44%是个人的创新能力,25%的是个人的实践能力以及24%的专业技术学科知识。可见在当前的背景下,企业需要的是有着过硬专业知识并且有着极强的实践动手能力与创新能力的学生。当今时代,信息技术层出不穷,技术换代极快,这就要求从业人员具有强大的创新思维和积极的实践能力,而这也正是“新工科建设”工程所追求的目标。在此背景下,高校培养的专业学位硕士也要真正做到着眼于未来,真正面向一线行业软硬件产品研发、集成、管理等不同岗位的素质要求。才能让学生在就业后可以迅速适应产业环境,实现学习和就业的迅速对接,实现培养目标规格与企业职业化高端人才规格的紧密结合。

加强产教融合校企“双元”育人,通过建设多元办学格局,着力激发企业参与和举办职业教育的内生动力。在研究生培养的期间,在完成理论知识课程以及专业知识课程之后可以到与学校相互合作的电子通信企业去实习。加深学生对于企业需求的了解的同时还可以促进学生更好地将理论知识应用到实际操作中去。并且由企业保障研究生实习阶段的实习薪水,并适当设定弹性薪水以激励实习生的创新和实践能力,也保障了学生在实习阶段的生活费用问题。

另一方面,企业应该加强与学校之间的合作关系,两者可以共创产学“实验室”。或有企业出资,校方出场地。或是两者共同斥资在高校内打造真正器材齐全,产学结合的校企“实验室”。学生可以在“实验室”内接触到更好的条件来研究学习。企业的项目也可以有学生参与,加强学生的项目能力。真正做到像欧林工学院模式一样的:打造工程教育的“实验室”真正让学生做到学以致用,也让高校方面接触到更多企业类项目,更好地将知识灵活化、实践化、实用化。

教育部高教司理工处处长吴爱华在教育部产学合作协同育人项目第5次对接会上的报告,也强调新工科模式中必须大力推进产学合作、协同育人,必须由政府搭台牵线,支持企业与高校相互对接,实现共建共享科研成果。同时也凭借电子通信以及互联网产业最新的前沿需求来推动教育教学改革,从而将社会优质资源转化成为研究生的培育资源。最终在高校的研究生培养中同步实现现代产业学院的变革,做到深度产教融合。[13]

(二)与职业认证对接

职业资格认证,可以证明个人有某职业领域所要求的技能和知识,包括基本知识,基础技能与工作技术等方面,是国家以及行业对于申请人所属的专业的理论知识与能力的认可。也是在单位招聘、鉴别人才等方面的重要依据,可以让用人单位在招聘的过程中有参照标准。对于研究生或是应聘者来说,这也关乎着自己就业竞争力高低的问题。所以职业资格证书制度在社会以及企业中的重要性不言而喻。而在当今这样一个智能时代中,新的科学技术不断地一次次迭代。而我们为了在新的不断迭代的科技发展中,作为电子通信类的专业硕士研究生,我们必须还要做到和职业资格认证的要求相互对接来健全工程硕士的培养体系。

要以职业资格认证为牵引,建立电子信息领域工程硕士实践能力培养体系,工程硕士教育培养目标分类应与职业认证对接。为了建立科学可行的职业资格认证衔接培训体系,在分析现有工程硕士实践能力研究成果的基础上,对职业资格认证体系进行了相关调研[14]。就电子信息行业工程师职业资格认证的种类大致有:电子工艺工程师、电子设备工程师、应用电子工程师、电子信息工程师与电子工程师。他们分别有着不同的要求以及不同的级别分类,在级别分类上大致分别助理级、一般级、高级这三个档次。我们可以将工程硕士实践能力分类,并进行能力描述。依据实践能力标准,开展研究生实践能力培训,进行分级认定。从而做到将培养体系与职业资格证相互对接。由研究生选择其不同的研究方向,界定不同的类似职业资格证书的等级,通过项目的完成度,或者是学生的理论知识,实践技术对学生进行评定。

三、培养目标分类基本做法

为了真正做到与企业需求对接以及与职业认证对接,我们将工程硕士的学习培养的整个周期主要分为三个环节,第一步我们定为理论学习环节,第二部分则定为综合实践训练环节,还有最后一部分便是企业实践创新的环节。这样便将工程硕士学习阶段分为三大阶段:课程学习、综合实训、企业实践创新,这三阶段针对不同的分类培养目标都要有不同侧重点。

课程学习:高校在设置课程体系的时候应该按照不同的研究与发展方向制定不一样的课程体系,加入一系列新兴科技技术的课程以及更新旧的精品课程的教学方式,拓宽课程体系的课程数量,让学生们做到可以依照自己的兴趣选择不同的研究方向,从而选择不同的课程。在课程中必须调动学生的创新积极性,让学生们能够自己独立思考,养成独立解决问题的习惯。并且应当在课程中多加入实践环节,让学生不再拘泥于理论课程,转而向实践能力,创新能力发展。让学生们做到可以多元深入发展。

综合实训:在综合实训的过程中,对应学生的长处以及他们选定的研究方向或者兴趣爱好,给学生们安排不同的工作任务,让学生们在实训中以及课余自主地发展这方面的实践能力,技术以及其理论知识,做到各有所长,各自的研究方向以及学习定位来决定彼此的工作任务,并且在工作实训的同时做到完善自我的各个方面的技术以及能力知识上的不足之处。

企业实践创新:根据学生前两个阶段所积累的知识技能以及工作实训经验,在企业实践创新阶段,不管是在校企“实验室”还是作为实习生到企业中去感受企业工作,都可以清楚地明白自己的定位。做到完美地与企业需求相互对应,做到硬件对硬件,软件对软件,甚至不同的软硬件由不同的学生来负责。每一个学生都有自己不同的角色定位以及对应的职能,真正做到与企业的需求对接,做到类职业资格证一般被企业所认可接纳。

四、结束语

世界正处于一个不断变化的过程,世界各地的社会都在经历或者是正在经历着深刻的变革,而教育便是推动产业的重要抓手。无论是企业,研发都需要更具创新能力的新型人才。而新工科背景下的各大高校的电子信息工程专硕研究生作为最适合接受与接触新兴科技的人才,也最被社会企业所需求。为了更好地与企业社会对接,弥补社会企业对于新兴人才的空缺。我们必须在新背景下做出新的调整,制定与企业对接,以职业资格证为牵引的新的培养定位模型。只有真正做到校企结合,并且在课程的学习过程中设定与职业资格证相符合的证书等级机制。才让学生在新工科背景下更好应对新的一轮的产业革命,在新一轮改革下的智能时代中更加游刃有余。

而在将来的培养模型中,我们可以进一步深入高校方面与知名企业之间的合作,政府作为牵手方也可以适当地加入监管或者成立评定小组,对不同高校以及不同企业之间的合作效果进行评定。适当地加入类似校企合作“一流”的典范高校及企业,并且将高校中为专业硕士研究生所设立的职业资格证社会化,让其被社会企业所认可。还可以适当地拓宽电子通信工程的专业面,加入更多符合新工科的研究方向。这样一来,便可以更好地优化新工科背景下的电子信息专业硕士研究生培养模型的稳定型以及规范性。

参考文献:

[1]朱伟文,李亚东.MIT“项目中心课程”人才培养模式解析及启示[J].高等工程教育研究,2019(01):158-164.

[2]翟雪辰.“斯坦福大学2025计划”及其启示[J].高等理科教育,2016(03):61-66.

[3]教育部,工业和信息化部,中国工程院.关于加快建设发展新工科实施卓越工程师教育培养计划2.0的意见[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_742/s3860/201810/t20181017_351890.html,2018-10-08.

[4]钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017(03):1-6.

[5]“新工科”建设行动路线(“天大行动”)[J].高等工程教育研究,2017(02):24-25.

[6]“新工科”建设复旦共识[J].高等工程教育研究,2017(01):10-11.

[7]新工科建设指南(“北京指南”)[J].高等工程教育研究,2017(04):20-21.

[8]肖行.新工科背景下应用型高校思政课体验式教学模式实践探索[J].绥化学院学报,2019(03):123-125.

[9]肖凤翔,覃丽君.麻省理工学院新工程教育改革的形成、内容及内在逻辑[J].高等工程教育研究,2018(02):45-51.

[10]徐小洲,臧玲玲.创业教育与工程教育的融合——美国欧林工学院教育模式探析[J].高等工程教育研究,2014(01):103-107.

[11]何晨光,吳宣利,马琳,等.基于CDIO工程教育模式的通信学科研究生教育方法研究与实践——以电子信息类实践课“通信系统仿真”为例[J].工业和信息化教育,2018(06):90-94.

[12]尤吴晶,倪伟,张杨.互联网企业对电子信息类大学生能力素质需求分析[J].中国市场,2019(06):181-183.

[13]吴爱华.“父教育而母实业”加快新工科建设,激发产业变革活力[R].教育部产学合作协同育人项目第5次对接会报告.

[14]蒋复量,刘永,余修武,等.以职业资格认证为导向的专业硕士研究生课程体系建设与改革研究综述[J].高教学刊,2019(03):1-4.