中国内国法下专属经济区海事诉讼管辖权的正当性分析

2019-09-10侯初晨

侯初晨

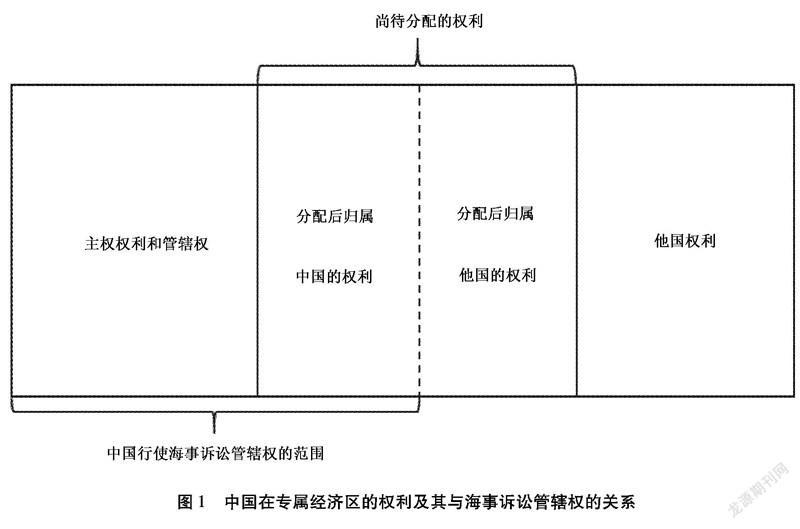

摘要:近年来中国司法实践不断扩大在专属经济区的海事诉讼管辖权,与之相关的管辖权行使正当性问题也随之产生。以中国内国法关于专属经济区海事诉讼管辖权的规定为研究重点,首先梳理了《联合国海洋法公约》和国际习惯法对专属经济区海事诉讼管辖权的相关规定,将中国在专属经济区享有的海事诉讼管辖权划分为两类,一类是主权权利和管辖权范围内的海事诉讼管辖权,另一类是尚待分配的权利范围内的海事诉讼管辖权;其次,在上述两类范围内分别讨论中国内国法的具体规定,通过对比中国参加的国际公约指出内国法存在的正当性问题;最后针对中国内国法存在的正当性问题提出解决方案。

关键词:专属经济区;海事诉讼管辖权;国际公约;内国法

中图分类号:D993.5文献标志码:A

文章编号:2096-028X(2019)02-0034-19

Analysis of the legitimacy of China’s domestic law on judicial jurisdiction over marine affairs in EEZ

HOU Chu-chen

(School of Law,Fudan University,Shanghai 200433,China)

Abstract:China’s judicial practice in exercising jurisdiction over marine affairs in the exclusive economic zones (EEZ) has witnessed a continuing expansion in recent years, and the legitimacy of such jurisdiction is thus put on question. This paper sets to discuss this issue, with emphasis on the Chinese domestic provisions on the judicial jurisdiction over marine affairs in the EEZ. First, the paper analyzes the relevant provisions on the judicial jurisdiction over marine affairs in the EEZ under the UNCLOS and the related customary international law. The judicial jurisdiction can be divided into two categories, one is the judicial jurisdiction of marine affairs allocated to coastal states, the other is those yet to be allocated to the coastal states. Then this paper discusses the specific provisions related to these two categories under the domestic law respectively, and pinpoints the legitimacy issues under the domestic law in comparison with the international conventions to which China is a party. Finally, this paper tries to propose some solutions related to the legitimacy issues found under the present domestic law of China.

Key words:exclusive economic zone;judicial jurisdiction over marine affairs;international conventions;domestic law

海洋权益历来是国家权益的重要组成部分,对海洋权益的管理与维护不仅关系到国家的安全,更关系到一国的发展。专属经济区由于海域面积广大、资源丰富,在中国利用海洋资源、从事经济性开发、保护海洋生态环境、实现可持续发展等方面均发挥着关键作用。

自2016年以来,最高人民法院相继发布一系列司法解释,具体包括2016年起实施的《最高人民法院关于审理发生在我国管辖海域相关案件若干问题的规定(一)》和《最高人民法院关于审理发生在我国管辖海域相关案件若干问题的规定(二)》,2018年起实施的《最高人民法院关于审理海洋自然资源与生态环境损害赔偿纠纷案件若干问题的规定》。上述司法解释将中国对海域的管辖权明确扩张到包括专属经济区在内的各类管辖海域,近年来中国法院也相继审理了例如“交通运输部东海航海保障中心上海航标处诉普罗旺斯船东2008-1有限公司、法国达飞轮船有限公司”案①、“卡塔利娜”轮案②等发生在专属经济区的涉外案件。2016年3月最高人民法院工作报告中特意提及“厦门海事法院依法审理‘闽霞渔01971轮’船舶碰撞案,彰显中国对钓鱼岛海域的司法管辖权”,[1]该案的碰撞地点位于中国专属经济区内。2018年1月发生于中国东海专属经济区的“桑吉”轮事故③的相关案件目前也处于审理阶段。伴随着中国对专属经济区管辖力度的逐步加强,有关中国在专属经济区的权利范围及行使海事诉讼管辖权的正当性问题也随之产生。

笔者所指的“海事訴讼管辖权”包括对海上民事、刑事和行政案件④的管辖权。其中,就“海事”一词的含义而言,根据检索,中国目前的法律法规及司法解释并未对“海事”作出过任何定义,且不同规定中“海事”的含义有很大差别。[2]“广义的海事包括在海域及通海可航水域乃至向陆地延伸区域内发生的事件,包括物权法、合同法、侵权法等法律所规范的事件。狭义的海事,即为海上发生的损害事件。一般单独所述海事案件、海事纠纷、海事诉讼、海事法院、海事行政机关之类为广义概念。”[3]另有学者认为,“不能将那些仅仅发生在海上,临时的、偶然的与海上这一地域连接点发生关系的任何海上活动而引起的纠纷或案件列为海事案件,还应当考虑该项活动是否涉及到海事案件独有或特有的专业性、特殊性问题”,[4]这种定义主要是出于国内海事法院和普通法院对案件管辖分工的考虑,具有一定合理性,但实际上如何判断一项活动具有海事案件的专业性和特殊性并无清晰标准,且从2016年《最高人民法院关于海事法院受理案件范围的规定》来看,海事法院管辖案件的类型在不断扩大。由于笔者是从整体上讨论中国对专属经济区发生的案件的管辖权,无意对海事法院和普通法院的管辖范围作区分,笔者将从广义的角度,以空间作为主要依据界定“海事”一词,即指在海域及通海可航水域乃至向陆地延伸区域内发生的各类事件。这种定义有助于全面讨论中国对在专属经济区发生的案件的管辖权,体现了中国加强海洋综合管理的趋势,亦能与《联合国海洋法公约》(简称《海洋法公约》)综合性的规定相衔接。

根据《海洋法公约》第五部分对专属经济区作出的规定,沿海国在专属经济区享有主权权利和管辖权,该类权利不同于国家在领水享有的主权,其权利范围仅限于《海洋法公约》所明确规定的事项。而目前中国就专属经济区海事诉讼管辖权的规定涵盖各类纠纷,在实际行使管辖权时存在超出《海洋法公约》规定事项范围的可能性。此外,根据笔者的检索,目前中国参加的国际公约中涉及专属经济区海事诉讼管辖权的除《海洋法公约》外,还包括《国际防止船舶造成污染公约》⑤、《1992年国际油污损害民事责任公约》(简称《油污公约》)⑥、《2001年国际燃油污染损害民事责任公约》《国际控制船舶有害防污底系统公约》和《1974年海上旅客及其行李运输雅典公约》(简称《雅典公约》)。中国内国法与上述部分公约中的规定也存在冲突。

从国际法的角度来看,根据《国际法院规约》第38条的规定,一国承认之国际条约、国際习惯法和一般法律原则①是国际法的三大正式渊源。此外,“‘约定必须遵守’既是一项由法律格言引申出来的原则,也是一项实在的国际法原则”。[5]根据《维也纳条约法公约》第26条和第27条的规定,“凡有效之条约对其各当事国有拘束力,必须由各该国善意履行”,“一当事国不得援引其国内法规定为理由而不履行条约”。因此,中国内国法规定与上述国际法渊源内容的不一致可能导致中国产生国际法上的责任。

而从国际法与国内法的关系来看,司法实践中中国是将已参加的国际条约和国际习惯法作为广义中国法的一部分来适用的,内国法规定与国际条约、国际习惯法的不一致容易导致中国司法实践产生混乱与错误。

根据1995年《外交部、最高人民法院、最高人民检察院等关于处理涉外案件若干问题的规定》总则部分②的规定,在涉外案件的处理上,当内国法“同我国所承担的国际条约义务发生冲突时”,除“我国声明保留的条款”外,“应当适用国际条约的有关规定”。此处的涉外案件包括了“在我国境内发生的涉及外国、外国人(自然人及法人)的刑事、民事经济、行政、治安等案件及死亡事件③。”2000年实施的《最高人民法院关于审理和执行涉外民商事案件应当注意的几个问题的通知》第2点也规定了“对我国参加的国际公约,除我国声明保留的条款外,应予优先适用,同时可以参照国际惯例”。从上述规定可以看出,在处理涉外案件时,中国是将已参加的国际条约作为广义中国法的一部分。同时,当国际条约与内国法规定冲突时,中国采用国际条约优先于内国法适用的原则,无论此种条约“属于公法还是私法性质,也无论此种案件是公法案件还是私法案件”。[6]《中华人民共和国民事诉讼法》(简称《民诉法》)第260条④、《中华人民共和国海事诉讼特别程序法》(简称《海诉法》)第3条⑤也作出了相同的规定,除中国保留条款外,中国优先适用已参加的国际条约的规定。此外,《中华人民共和国民法通则》(简称《民法通则》)第142条第2款⑥、《中华人民共和国海商法》(简称《海商法》)第268条第1款⑦、《中华人民共和国海洋环境保护法》(简称《海洋环境保护法》)第96条⑧虽然主要是对实体问题的法律适用作出的规定,但也体现了中国参加的国际条约是广义中国法的一部分,且应得到优先适用。

而对于国际习惯法,其虽是国际法的正式渊源,但《中华人民共和国民法总则》第10条规定“法律没有规定的,可以适用习惯”,《民法通则》第142条第3款规定“中华人民共和国法律和中华人民共和国缔结或者参加的国际条约没有规定的,可以适用国际惯例⑨”,说明国际习惯在中国民事法律适用中主要起到补充性的作用。不过,上述规定仅限于民事法律关系,中国刑事法律尚未对国际习惯的效力作出明确认定。

综上所述,虽然内国法已对国际条约、国际习惯法和内国法之间的适用顺序作出了规定,但三者之间的不一致仍可能导致司法实践出现混乱,并影响中国法律体系的统一与协调。

由于上述问题的存在,有必要就内国法关于海事诉讼管辖权的规定作一系统梳理,指出其与中国参加的国际公约和国际习惯法之间存在的冲突,并就内国法的正当性问题进行检视与分析。

一、《海洋法公约》和国际习惯法下的专属经济区海事诉讼管辖权

在对有关专属经济区海事诉讼管辖权的内国法规定进行梳理之前,笔者将首先从《海洋法公约》和国际习惯法出发,对中国在专属经济区所享有的权利作一界定和类型划分,并就这些权利与中国海事诉讼管辖权的关系进行分析,以搭建起分析内国法规定正当性问题的一个大框架。

(一)《海洋法公约》下的专属经济区海事诉讼管辖权

《海洋法公约》是迄今为止在海洋法领域规定最全面、影响最深远的国际公约,在维护国际海洋秩序方面发挥着不可替代的作用。根据联合国网站于2019年4月8日最后更新的信息,[7]《海洋法公约》共有168个成员国,中国也于1996年6月7日加入了该公约。专属经济区虽然在《海洋法公约》生效前就已为许多国家所主张,[8]86但其在法律上的清晰概念却是《海洋法公约》最先确定的,[8]86界定中国在专属经济区的权利范围也应当以《海洋法公约》为主要依据。

根据《海洋法公约》第55条的规定,专属经济区是“领海以外并邻接领海的一个区域”,并非国家领海的一部分,因此专属经济区并不具有国家领海的所有性质。

而在专属经济区与公海的关系上,《海洋法公约》第五部分对专属经济区作出了特别规定,赋予了沿海国主权权利(sovereign right)和管辖权(jurisdiction),这是沿海国在公海所不享有的。同时,《海洋法公约》第86条①前半部分明确规定,公约第七部分有关公海的规则在专属经济区不适用。虽然该条后半部分指出“各国按照第五十八条规定在专属经济区内所享有的自由”不受减损,且《海洋法公约》第58条第2款规定“第八十八至第一百一十五条”有关公海的规定在与第五部分规定不相抵触的情况下,可以适用于专属经济区,但各国在公海享有的自由已经明确受到了专属经济区制度的限制。因此也不应认定专属经济区属于公海的一部分。

综上所述,专属经济区并不分别具有领海和公海的所有性质,将专属经济区作为一个“自成一格的单独的功能区”(separate functional zone of a sui generis character)来认定是更为合适的,[9]166下文也将从专属经济区的特殊性质出发来界定中国在专属经济区内的权利及其与海事诉讼管辖权的关系。

1.《海洋法公约》下中国在专属经济区内的权利界定

《海洋法公约》分别在第56条和第58条赋予了沿海国和其他国家在专属经济区特定的权利,同时在第59条提出了国家间因未明确归属的权利而产生冲突时的处理原则。笔者认为,根据上述三个条文,专属经济区内的国家权利可以被划分为三大类②:第一类是沿海国依据第56条所明确享有的权利,具体包括主权权利和管辖权。第二类是《海洋法公约》既未明确规定由沿海国享有,也未规定由其他国家享有的权利,属于“尚待分配的权利”,该类权利的分配受《海洋法公约》第59条规定的指导。与“尚待分配的权利”这一概念相似,在国内其他学者的论文中多出现“剩余权利”这一概念,但该概念的内涵尚不统一,例如周忠海教授在《论海洋法中的剩余权利》一文中将主权权利范围内的“捕鱼剩余权利”纳入剩余权利的范围内,[10]与笔者的分类有所不同。车流畅博士在《专属经济区剩余权利的价值核心化与属性复合化》一文中将“剩余权利”与主权权利和管辖权的性质紧密联系。[11]为避免概念上的模糊,笔者采用了“尚待分配的权利”这一概念来展开论述。第三类是其他国家依据第58条享有的权利,笔者用“他国权利”加以指代。在中国专属经济区范围内,中国作为沿海国明确享有第一类权利,同时可能通过分配而享有第二类尚待分配的权利。

但也有学者依据《海洋法公约》第58条第2款的规定提出了不同的权利划分方式,该款规定:“(公海部分)第八十八至第一百一十五条以及其他国际法有关规则,只要与本部分(专属经济区部分)不相抵触,均适用于专属经济区。”该款将其他国家在专属经济区享有的权利转引至了公海部分的规定,从而扩大了其他国家的权利。依据《海洋法公约》第92条第1款,“除国际条约或本公约明文规定的例外情形外”,船旗国可在专属经济区享有如同在公海享有的对悬挂该国旗帜的船舶的專属管辖权;依据第97条第1款,对于因船舶碰撞或其他航行事故而引发的刑事诉讼,仅船旗国和涉诉人员所属国享有管辖权。

根据此种权利划分方式,除《海洋法公约》明确赋予沿海国的主权权利和管辖权外,专属经济区内的其他权利均可通过第58条第2款的转介适用与公海相同的规定,那么与其他权利相关的事项均应由船旗国进行管辖(因船舶碰撞或其他航行事故而引发的刑事诉讼,还可由涉诉人员所属国进行管辖),在专属经济区并不存在尚待分配的权利。例如夏亮在《论沿海国对跨国非法捕捞活动的刑事管辖权》一文中提到:“这些犯罪并不属于沿海国在专属经济区内的主权权利事项,其刑事管辖应适用《联合国海洋法公约》下的公海相关制度。而就公海犯罪而言,除海盗等少数罪行适用普遍管辖原则外,绝大多数事项仍适用船旗国专属管辖原则。”[12]邹立刚在《论船旗国刑事管辖权》一文中也认为:“船旗国对于本国商船在沿海国专属经济区的犯罪,具有刑事管辖优先权,除开受限于沿海国为实现其对专属经济区的主权权利和管辖权依据《公约》而制定的法律、法规。”[13]

笔者不主张采用第二种权利划分方式。首先,《海洋法公约》第59条明确提及“公约未将在专属经济区内的权利或管辖权归属于沿海国或其他国家”的情形,说明在专属经济区的确存在尚未分配的权利。其次,与《海洋法公约》第58条第1款明确规定了其他国家在专属经济区享有航行自由、飞越自由、铺设海底电缆和管道的自由以及与这些自由有关的海洋其他国际合法用途不同,该条第2款设定了一个前提,即公海部分“第八十八至第一百一十五条以及其他国际法有关规则”只有在与专属经济区的规则不相抵触的情况下,才可适用于专属经济区,例如第88条有关“公海应只用于和平目的”的规则可适用于专属经济区。但因《海洋法公约》第59条已经提及了尚未分配的权利,因此若认定除与主权权利和管辖权相关的事项外,船旗国在专属经济区也享有如在公海一般的专属管辖权,就会与该条产生冲突。再次,目前在实践中,“有大量沿海国寻求在资源和环境事项之外逐渐扩张在专属经济区的管辖权”,

[8]88以尚待分配的权利的存在来解释这种管辖权普遍扩张的现象更为合理。

2.中国在专属经济区内的权利与海事诉讼管辖权的关系

在依据《海洋法公约》对中国在专属经济区内享有的权利进行界定与分类后,下文将分别阐述这些权利与海事诉讼管辖权之间的关系,具体如图1所示。

第一,主权权利、管辖权与海事诉讼管辖权的关系。根据《海洋法公约》第56条第1款,中国在专属经济区享有的主权权利包括:(1)“以勘查、开发、养护和管理海床上覆水域、海床及其底土的生物与非生物自然资源为目的的主权权利”;(2)“从事其他经济性开发和勘探,如利用海水、海流和风力生产能等其他活动的主权权利”。

中国在专属经济区的管辖权,应针对下列事项行使:(1)“人工岛屿、设施和结构的建造和使用”;(2)“海洋科学研究”;以及(3)“海洋环境的保护和保全”。

笔者认为,主权权利的性质并不等同于国家主权。主权“被认为是国内最高的、原始的权力”,[14]但“必须存在于这个国家的内部,即止于领土的边界线”,[15-16]而主权权利作为在国家领土之外存在的一种权利,则是中国在专属经济区内直接享有的一种特殊权利①。

从主权权利(sovereign right)这一表述来看,笔者认为其应当是介于国家主权(sovereignty)和管辖权(jurisdiction)之间的一种权利,在地位上虽低于国家主权,但应当高于管辖权②。1956年国际法委员会在对大陆架的“主权权利”作出评论时指出:“条文无疑授予了沿海国所有必要的以及与大陆架自然资源勘探开发相关的权利,这种权利包含了预防和惩罚违法行为的管辖权③。”[17]该评论对“主权权利”的描述可以适用于专属经济区。[18]493从该描述可见,“主权权利”在被设定时,其法律属性中就包含了“在有限的列明的事项范围内实施管辖”的权利。[19]而管辖权并非一个单一的概念,其至少包含了三个层面的内容,即立法、司法和执法层面的管辖权,[20]海事诉讼管辖权作为司法管辖权的一部分,自应为管辖权和主权权利的内涵所包括。

从《海洋法公约》中与主权权利相关的条款也可以看出,主权权利的内涵包括了中国的海事诉讼管辖权。就生物资源的勘查、开发、养护和管理活动,《海洋法公约》赋予中国为国内法律的必要执行而进行司法程序的权利④,而行使海事诉讼管辖权即是司法程序的一部分。反过来看,若将海事诉讼管辖权排除出中国的权利范围,则在遇到破坏上述活动的行为时,中国所能采取的措施将遭受限制,其与之相关的主权权利也会随之减损。

另如上文所述,海事诉讼管辖权作为司法管辖权的一个方面,已被包含在中国依据《海洋法公约》第56条第1款享有的对特定事项的管辖权之中。从具体条文来看,根据《海洋法公约》第228条第6款规定,对于违反国际标准或中国法律规定进行排放,造成中国专属经济区海洋环境重大损害或重大损害威胁的船只,中国有权进行司法程序,这就意味着中国法院有权对上述违法船只行使海事诉讼管辖权。

综上分析,中国的主权权利和管辖权中均包含了海事诉讼管辖权这项权能,因此在讨论主权权利和管辖权范围内的海事诉讼管辖权时,没有必要区分其究竟来源于主权权利还是管辖权,下文在讨论海事诉讼管辖权时也不再将主权权利和管辖权各作一类进行细分。

第二,尚待分配的权利与海事诉讼管辖权的关系。对于尚待分配的权利,《海洋法公约》仅在第59条作出了一个原则性的规定:“在本公约未将在专属经济区内的权利或管辖权归属于沿海国或其他国家而沿海国和任何其他一国或数国之间的利益发生冲突的情形下,这种冲突应在公平的基础上参照一切有关情况,考虑到所涉利益分别对有关各方和整个国际社会的重要性,加以解决。”根据该条规定,对于尚待分配的权利,并无预设其应当归属于中国还是其他国家,该权利的归属应在每个具体案件中根据该条确立的原则和权利自身的特性加以确定。[9]176

再结合上文的分析,《海洋法公约》仅明确中国作为沿海国拥有主权权利和管辖权范围内的海事诉讼管辖权,在该范围之外的海事诉讼管辖权若不属于他国权利,则均属于尚待分配的权利的一部分,在各公约成员国之间的分配也是不明确的,中国能否行使尚待分配的权利范围内的海事诉讼管辖权需要结合个案的具体情况进行分析。

第三,中国权利的边界——他国权利与海事诉讼管辖权的关系。《海洋法公约》第58条第1款规定了其他国家在中国的专属经济区享有第87条规定的航行自由、飞越自由、铺设海底电缆和管道的自由以及进行与这些自由相关的活动的自由。根据该规定,其他国家在专属经济区享有的这些自由原则上等同于其在公海享有的自由。因此,中国在专属经济区的权利外延虽因尚待分配的权利不明确而有所波动,但最终应止步于其他国家所享有的上述自由。

但同时《海洋法公约》第58条第3款也规定:“各国在专属经济区内根据本公约行使其权利和履行其义务时,应适当顾及沿海国的权利和义务,并应遵守沿海国按照本公约的规定和其他国际法规则所制定的与本部分不相抵触的法律和规章。”该条规定反映了专属经济区内他国行使权利与公海的细微差别。从《海洋法公约》协商过程来看,在第三次联合国海洋法会议1973年会议上,中国的提案指出他国在享有航行和飞越自由的同时,应当“遵守沿海国相关法律规章”,1974年第二期会议上,由9个国家组成的集团提出应当基于沿海国的权利而对他国权利加以限制。[18]508而美国曾在第五期会议(1976年)上提出将“沿海国权利和义务”之后的全部内容替换为要求国家“应按照与本公约的规定不相抵触的方式行事”,[18]512从而反对他国应当遵守沿海国法律规章的规定。从各国提案的明显差别来看,就他国权利在专属经济区内行使限度的问题,各国利益存在冲突。而最终的文本保持了他国应遵守沿海国法律和规章的规定,这说明其他国家在专属经济区内行使的自由与公海存在区别,“区别在于,这些自由受制于与沿海国在该区域内的主权有关的措施……(例如)沿海国可以有权通过外观检验来核对该船舶并未参与任何捕鱼活动,以便保证该沿海国关于渔业的主权的完整”。[18]515综上所述,在其他国家行使自由不损害中国在专属经济区的权利的情况下,中国并不享有在他国权利范围内的海事诉讼管辖权。而当其他国家行使自由涉及中国权利时,若纠纷发生在私主体之间或其他国家私主体与中国之间,中国应当分别在主权权利和管辖权、尚待分配的权利范围内行使海事诉讼管辖权;若纠纷发生在两个国家之间,则不存在国内法院行使海事诉讼管辖权的问题。

(二)国际习惯法下的专属经济区海事诉讼管辖权

国际习惯,“作为通例之证明而经接受为法律者”①,在认定方面存在较大的困难。国际法委员会在2018年第70次会议上通过了有关国际习惯法认定的16条草案结论(简称《国际习惯法认定草案》),[21]包括中国在内的多个国家在草案起草过程中提交了建议,该草案“反映了国家、国际法庭和国际组织认定国际习惯法的方法”,[22]可以作为认定国际习惯法的一个重要参考。根据《国际习惯法认定草案》第2条和第3条,认定国际习惯法有两个要素,一个是普遍实践(general practice),另一个是法律确信(opinion juris),两個要素缺一不可且应当分别检验。有关的实践必须是普遍的,即足够广泛、有代表性且连贯一致②。此外,国家应当是怀着行使法律权利或履行法律义务的意识作出实践的,而非仅仅将普遍实践视为习惯或惯例③。

国际常设法院和国际法院倾向于采用较高的标准来认定各国实践达到了法律确信。[23]在1927年“荷花”号案件中,国际常设法院指出,(船旗国之外的)国家经常克制(在公海)行使刑事管辖权并不意味着他们认为这种克制是一种义务④。同样,在“北海大陆架案”中,国际法院认为即使某种实践数量众多,也不意味着该实践已经满足法律确信这一要素,仅仅具有频繁性或习惯性不足以说明该实践达到了法律义务的程度。普遍实践和法律确信这两大要素在认定国际习惯法时均应当被满足⑤。

专属经济区制度虽然在《海洋法公约》生效之前就已被普遍认为是国际习惯法的一部分,[9]161但沿海国与其他国家在专属经济区的权利以及义务(尤其是沿海国在渔业、海域污染及科研活动这几个方面的义务)是否是国际习惯法的一部分,目前尚存疑问。[9]161-162具体到各国法院的管辖权问题,尽管《海洋法公约》对此作出了一些规定,但条约义务不能等同于国际习惯法。国际常设法院在“荷花”号案件的判决中提到,“国际法对于一国施加的首要限制是不得以任何形式在他国的领土内行使权力”①,而“(国际法)并未禁止一国将其法律和法院的管辖权适用到其领土之外的人员、财产和行为,除特定案件有禁止原则外,各国对此拥有广泛的裁量权,并可自由决定采取什么样的处理原则是最佳和最合适的②。”该判决更强调国家在领土之外管辖权行使的自由。此外,美国并非《海洋法公约》成员国,其虽然认同专属经济区概念已被国际法所认可,但仍主张各国在其专属经济区享有与资源无关的公海权利和自由,并宣布对其专属经济区内的海洋科研活动不具有管辖权。[24]综上所述,由于认定国际习惯法的要求极高,且各国对于专属经济区的管辖权行使范围理解不一,目前难以确认在专属经济区海事诉讼管辖权问题上已有现存的国际习惯法,下文将主要通过对比中国参加的国际公约来讨论内国法的正当性问题。

二、内国法下中国在主权权利和管辖权范围内行使海事诉讼管辖权的正当性分析

如第一部分所分析的,《海洋法公约》赋予了中国在主权权利和管辖权范围内的海事诉讼管辖权。内国法的规定大体与《海洋法公约》保持了一致,并对《海洋法公约》的内容进行了细化。但在海洋环境保护问题上,内国法规定分别与《海洋法公约》和《油污公约》存在矛盾。

(一)有关生物资源勘查、开发、养护和管理的海事诉讼管辖权

与《海洋法公约》的规定一致,《中华人民共和国专属经济区和大陆架法》(简称《专属经济区法》)第3条③在总体上赋予了中国对于所有生物资源进行勘查、开发、养护和管理的主权权利。因此中国对在专属经济区内发生的,与生物资源相关的各类活动均享有海事诉讼管辖权。

《海洋法公约》第62条第4款进一步规定,在专属经济区内从事渔业捕捞的其他国家的国民应当遵守沿海国的法律法规。与该规定一致,《专属经济区法》第5条第1款和《中华人民共和国渔业法》(简称《渔业法》)第8条明确外国人、外国渔业船舶若要在中国专属经济区从事渔业捕捞,必须获得中国批准并遵守中国法规定。为确保中国有关专属经济区生物资源的勘查、开发、养护和管理的法律规定得到遵守,《海洋法公约》第73条第1款和《专属经济区法》第12条均规定,中国对于违反中国法规定的人员可以进行司法程序,其中就包括了行使海事诉讼管辖权。

从2018年1月15日起实施的《最高人民法院关于审理海洋自然资源与生态环境损害赔偿纠纷案件若干问题的规定》(简称《自然资源与生态环境司法解释》)第2条规定,对破坏中国专属经济区内自然资源的行为,“损害行为发生地、损害结果地或者采取预防措施地”的法院均可行使海事诉讼管辖权。

《最高人民法院关于审理发生在中国管辖海域相关案件若干问题的规定(一)》(简称《涉海司法解释一》)第3条将在专属经济区“实施非法猎捕、杀害珍贵濒危野生动物或者非法捕捞水产品”的犯罪列入中国法院管辖范围。《最高人民法院关于审理发生在中国管辖海域相关案件若干问题的规定(二)》(简称《涉海司法解释二》)则对上述犯罪的定罪量刑标准做了进一步的细化,体现中国正不断加强对专属经济区生物资源的保护力度。

此外,当生物资源的勘探开发活动涉及合同纠纷时,根据《海诉法》第7条第3项④和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国海事诉讼特别程序法〉若干问题的解释》(简称《海诉法解释》)第11条⑤辖权。

(二)有关非生物资源勘查、开发、养护和管理的海事诉讼管辖权

同生物资源的勘查、开发、养护和管理相同,《海洋法公约》第56条第1款和《专属经济区法》第3条均赋予了中国对于非生物自然资源进行上述活动的主权权利,因此中国对在专属经济区内发生的,与非生物自然资源相关的上述活动均享有海事诉讼管辖权。

在原则性地规定了中国对非生物自然资源的海事诉讼管辖权的基础上,内国法又进一步细化了管辖权的行使方式。《自然资源与生态环境司法解释》第2条、《海诉法》第7条第3项和《海诉法解释》第11条关于管辖权的规定是针对中国管辖海域内的所有自然资源的,因此对于破坏中国专属经济区内非生物自然资源的行为,中国同样可以行使海事诉讼管辖权,且在涉及非生物自然资源勘探开发的合同纠纷时,中国法院拥有专属管辖权。

非生物资源的勘查、开发、养护和管理活动在中国专属经济区内的一大表现为海上礦产资源的勘查与开发。有关矿产资源勘查开发活动的法律规定可见《中华人民共和国矿产资源法》(简称《矿产资源法》),该法第2条规定:“在中华人民共和国领域及管辖海域勘查、开采矿产资源,必须遵守本法。”该条明确《矿产资源法》的适用范围不仅为中国领域,还包括专属经济区在内的中国管辖海域。同时该法第39条明确,对于违反该法造成中国矿产资源破坏的,中国有权追究直接责任人员的刑事责任,这也表明中国法院对相关的刑事犯罪行为具有管辖权。

(三)有关海洋环境保护①的海事诉讼管辖权

《海洋法公约》第56条第1款和《专属经济区法》第3条均规定中国对于海洋环境的保护享有管辖权,因此对与海洋环境保护相关的事项,中国均可行使海事诉讼管辖权。

更进一步看,《涉海司法解释一》第1条②明确专属经济区为中国管辖海域,并在第6条作出规定,对于造成专属经济区污染或污染威胁的事故而引发的索赔诉讼,污染损害地或预防措施采取地法院具有管辖权。2011年《最高人民法院关于审理船舶油污损害赔偿纠纷案件若干问题的规定》(简称《油污损害司法解释》)明确规定在专属经济区内发生的因“油轮装载持久性油类造成的油污损害”提起的索赔诉讼,由“事故发生地”法院管辖,该规定与《涉海司法解释一》第6条的规定有所区别,但因油污“事故发生地”通常会成为污染损害地或预防措施采取地两地之一,因此虽然规定不同,实践中对管辖法院的确定影响不大。

在油污事故中还会出现设立油污损害赔偿责任限制基金的管辖问题。油污损害赔偿责任限制基金与一般的海事赔偿责任限制基金在管辖、清偿债权类型等方面均有所区别。[25]内国法根据不同的油污事故将赔偿责任限制基金分为两类。第一类是与“油轮装载持久性油类引起的船舶油污事故”相关的赔偿责任限制基金,与中国参加的《油污公约》所调整的范围一致。根据2011年《油污损害司法解释》第2条③的规定,对发生在中国专属经济区内以及发生在中国专属经济区外但对中国造成污染或污染损害威胁的“油轮装载持久性油类”引起的油污事故,分别由“事故发生地”和“油污损害结果地或采取预防油污措施地”法院管辖相应的油污损害赔偿责任限制基金设立问题。而根据《油污公约》的规定,诉前申请设立赔偿责任限制基金的,应在“污染损害地”“预防措施采取地”法院提出,对于诉中申请,《油污公约》则规定只能在进行索赔诉讼的法院提出④。《油污损害司法解释》规定仅“事故发生地”法院可以对发生在中国专属经济区内的油污事故引起的基金设立问题进行管辖,实际上排除了其他“油污损害结果地”和“预防措施采取地”法院的管辖权。而对于发生在中国专属经济区外但对中国造成污染的油污事故,《油污损害司法解释》则规定中国法院可以作为“油污损害结果地或采取预防油污措施地”进行管辖。这种双重标准在扩张本国管辖权的同时限制了其他受污染影响的国家的管辖权,缺乏正当性,亦与《油污公约》相冲突。

第二类是除第一类赔偿责任限制基金之外的基金,由于该类基金的设立不受《油污公约》和《油污损害司法解释》的调整,同时考虑到《海诉法》第九章将油污损害赔偿责任限制基金与一般的海事赔偿责任限制基金放在一起进行规定的立法模式,可以认定对于第二类油污损害赔偿责任限制基金,应适用一般海事赔偿责任限制基金的规定。根据《海诉法》第102条和《最高人民法院关于审理海事赔偿责任限制相关纠纷案件的若干规定》第3条第1款,当事人在诉前提出海事赔偿责任限制基金设立申请的,由“事故发生地、合同履行地或者船舶扣押地”法院管辖,在诉中申请设立基金的,仅能由已“受理相关海事纠纷案件的海事法院”管辖。

《海洋法公约》在第217条第4款①赋予了船旗国对于船舶污染问题全面的管辖权,即无论海洋污染发生于何处,船旗国均有权进行管辖。此外,《海洋法公约》第228条第1款②对中国行使海事诉讼管辖权作出了限制,即当船旗国提起对来自船只的污染行为“加以处罚的司法程序”时,船旗国享有相对于中国的优先权。该条款应与第229条③有关民事诉讼程序的规定加以比较来理解,由于第229条已经明确将民事诉讼程序单列出来,因此第228条所规定的船旗国可以优先“加以处罚的司法程序”具体是指刑事程序。

与《海洋法公约》不同的是,无论是《专属经济区法》《海洋环境保护法》还是与海洋环境保护相关的司法解释,中国内国法均未对船旗国就刑事诉讼享有的优先管辖权作出规定,仅是提及中国对污染海洋环境构成犯罪的人员,应当“依法追究刑事责任”④。因此在与船舶污染问题相关的刑事诉讼中,內国法与《海洋法公约》并未完全保持一致,后者更强调船旗国在处理船舶污染问题上的优先性,而前者则以沉默的方式保留了沿海国的管辖权。《海洋法公约》虽然在原有的船旗国管辖的基础上纳入了沿海国与港口国管辖权,体现了对沿海国主张扩大管辖权与海洋大国坚持海洋自由的冲突进行平衡的努力,但其仍将船旗国管辖权置于优先地位,这种做法存在一定弊端。首先,相较利益受到实际损害或威胁的沿海国,船旗国处理船舶污染事故的意愿并无沿海国强烈,这可能导致事故处理及司法程序开展效率偏低;其次,船旗国远离事故发生地,其事故调查处置能力和速度客观上不及沿海国;最后,根据联合国贸发会(UNCTAD)发布的《2018年海上运输报告》,占全球总载重吨位77%的船舶并非在本国登记,[26]30主要的开放登记国为发展中国家。[26]37由于悬挂方便旗的船舶的普遍存在,大量船舶实际上未能受到船旗国的有效管理和监督,这既增加了船舶污染的风险,也使得事故发生后船旗国难以实施有效管辖,历史上造成重大污染事故的托利·堪庸号(Torrey Canyon)、埃里卡号(the Erika)和威望号(the Prestige)船舶均为方便旗国登记。[27]由此来看,《海洋法公约》强调船旗国在船舶污染事故中行使管辖权的优先性并不利于专属经济区海洋环境的保护,相较船旗国,沿海国更有意愿及能力对涉案船舶及人员行使管辖权,因此,内国法的规定具有一定的正当性。但由于《海洋法公约》的规定客观存在,为避免对公约义务的直接违反,中国在积极行使对专属经济区内船舶污染事故的管辖权的同时,仍应做好与船旗国管辖权的协调工作。

(四)有关主权权利和管辖权范围内其他事项的海事诉讼管辖权

上述三节所讨论的事项,不仅《专属经济区法》作了原则性的规定,另有《渔业法》《矿产资源法》《海诉法》等法律和最高人民法院颁布的司法解释作了具体规定。然而对于主权权利和管辖权范围内的其他几类事项:(1)“经济性开发和勘探”,(2)“人工岛屿、设施和结构的建造和使用”,以及(3)“海洋科学研究活动”,中国内国法则缺少在管辖权方面更具体的规定。

但如第一部分所分析的,主权权利和管辖权的内涵中已经包含了对上述事项的海事诉讼管辖权,因此即使没有更为细化的管辖权行使规定,也不影响中国对上述事项行使海事诉讼管辖权。

三、内国法下中国在尚待分配的权利范围内行使海事诉讼管辖权的正当性分析

中国在专属经济区并不当然享有尚待分配的权利范围内的海事诉讼管辖权,而是需要依据《海洋法公约》第59条的规定进行分配后才可能获得。目前内国法在尚待分配的权利范围内不当扩张了中国的海事诉讼管辖权,与《海洋法公约》存在诸多矛盾。此外,在有关海事侵权纠纷的规定上,内国法与《雅典公约》也存在冲突。

(一)有关尚待分配的权利范围内海事侵权纠纷①的海事诉讼管辖权

根据《民诉法》第28条②和《海诉法》第6条第2款第1项③规定,海事侵权纠纷的管辖法院包括“侵权行为地”“被告住所地”和“船籍港所在地”的海事法院。因专属经济区不属于中国领土,目前的法律规定没有明确“侵权行为地”是否包括专属经济区,但依据“被告住所地”和“船籍港所在地”这两个管辖权连接点,中国对发生在专属经济区的海事侵权案件具有行使管辖权的可能。且《海诉法解释》对“船籍港所在地”的范围作了进一步的解释,根据该司法解释第4条的规定,“船籍港所在地”首先是指“被告船舶的船籍港”,但当“被告船舶的船籍港不在中华人民共和国领域内,原告船舶的船籍港在中华人民共和国领域内的,由原告船舶的船籍港所在地的海事法院管辖”,即只要原被告的船舶有一个属于中国籍船舶,中国法院就具有管辖权。

根据《海诉法》第19条④和第21条⑤ 关于扣船管辖的规定,若海事侵权纠纷中当事人的海事请求属于第21条所列举的事项之一,且当事人在中国成功申请扣押了当事船舶,中国法院也可能依据扣船管辖取得管辖权。

此外,在海事侵权纠纷中,还存在设立海事赔偿责任限制基金的管辖问题。《海商法》第207条规定了四类限制性债权,当海事侵权纠纷中的赔偿责任人依据该条申请设立诉前海事赔偿责任限制基金时,如上文所述,“事故发生地、合同履行地或者船舶扣押地”法院具有管辖权。而根据《海诉法》第109条,一旦中国法院设立了诉前海事赔偿责任限制基金,除非当事人之间订有诉讼管辖或仲裁的协议,该法院就获得了对与赔偿责任限制基金相关的各类实体海事纠纷的管辖权。

根据《海洋法公约》的规定,对于尚待分配的权利范围内的海事侵权案件,中国并不当然享有海事诉讼管辖权。内国法直接规定案件可以由“被告住所地”“船籍港所在地”“扣船地”“诉前海事赔偿责任限制基金设立地”等地的法院行使管辖权,与《海洋法公约》存在冲突。就内国法规定的正当性而言,一方面,上述地域管辖连接点并非中国特有的规定,例如“被告住所地”被包括德国、日本、意大利等在内的多国用于确定国际民事诉讼管辖权,[28]《布鲁塞尔公约》第2条也将“被告住所地”作为确立管辖权的首要基础;而扣船管辖亦是在海事案件中一个“使用相当普遍的管辖原则”,[29]《1952年统一海船扣押某些规定的国际公约》和《1999年国际扣船公约》均承认了扣船管辖权。另如上文所述,目前大量沿海国都在逐渐寻求扩张在专属经济区的管辖权,甚至有学者提出了“专属经济区的领土化现象”(territorialisation of the EEZ)。[30]但另一方面,中国在行使对某些案件的管辖权时应当注意到,中国法院可能并不具备与案件之间的密切联系,甚至与案件所涉利益无关,因而并不适合对案件进行管辖。例如在扣船管辖中,中国作为扣船国可能与案件本身并无任何关系,法院在案件事实的查明、法律的适用方面可能会遭遇巨大困难;同时对于当事人来说,要在不熟悉的法院完成复杂繁琐的诉讼,也将耗费极大的诉讼成本。目前“各国立法都越来越强调,行使管辖权的法院与案件之间具有实际联系或密切联系。这种实际联系原则可以确保管辖权的确定性和可预见性,避免被告在一个其不能合理預见的成员国的法院被起诉,从而保障司法公正”。[31]

关于“侵权行为地”是否包括专属经济区的问题,虽然内国法并未对此加以明确,但从中国司法实践来看,中国存在将地域管辖连接点直接扩张至专属经济区的情况。此处以“桑吉”轮事故引发的有关设立海事赔偿责任限制基金的管辖问题为例。

根据上海海事法院于2018年4月7日发布的公告,其已受理“长峰水晶”轮的船舶所有人长宏集团(香港)有限公司提出的设立海事赔偿责任限制基金的申请①。如上文所述,当事人诉前申请设立海事赔偿责任限制基金的,由“事故发生地、合同履行地或者船舶扣押地海事法院管辖”。对于“事故发生地”,《海诉法解释》第80条进一步解释:“海事事故发生在中华人民共和国领域外的,船舶发生事故后进入中华人民共和国领域内的第一到达港视为海事诉讼特别程序法第一百零二条规定的事故发生地。”若认为专属经济区属于中国领域外,“事故发生地”这一概念应当进行转换,从实际的“事故发生地”转换为一个在中国领域内的地点,由于“长峰水晶”轮事发后停泊于舟山港,[32]因此舟山港应当被认定为此次“事故发生地”。根据《最高人民法院关于设立宁波海事法院的决定》,宁波海事法院对以舟山港为“事故发生地”的海事赔偿责任限制基金设立申请具有管辖权;若认为专属经济区属于中国领域内,则由于事发地在上海海事法院管辖范围内,[33]此次受理基金设立的法院为上海海事法院。根据实际受理情况,上海海事法院是将“事故发生地”包括的地域范围直接扩展到了专属经济区从而受理责任限制基金设立申请的。

“侵权行为地”和“事故发生地”虽是常用的管辖权连接点,但其均是属地管辖权下的连接点,而属地管辖权是国家主权在地域上的体现,是指“国家对领土内一切人和物具有管辖权”,[34]这一概念本身即限定了权利行使范围,即一国领土内。因此属地管辖权下的连接点范围不应超出中国领土范围。由于专属经济区并非中国领土,司法实践中的扩张性做法缺少管辖权上的正当依据。

除《海洋法公约》外,内国法规定还与中国参加的《雅典公约》存在矛盾。虽然《雅典公约》的规定涉及海上运输合同,但其中管辖权部分的规定是调整因海上运输事故造成旅客人身伤亡或行李灭失损坏的情形的②,且该公约在管辖权问题上否定了运输合同中的管辖条款效力③,该公约的管辖权规定更多地体现为对侵权纠纷的处理,因此笔者将《雅典公约》放在海事侵权纠纷部分加以论述。根据《雅典公约》第17条第1款的规定,原告可以在多个缔约国内符合条件的法院中择一提起诉讼,包括“被告永久居住地或主要营业地”的法院、运输合同规定的“起运地或目的地”的法院、“原告住所地或永久居住地”且被告在该地有营业所的法院等。此外,在事故发生后,当事各方可以协议选择管辖法院④。《雅典公约》的规定体现了对旅客救济权的充分保护。中国内国法规定、《雅典公约》和《海洋法公约》中列明的管辖法院并不一致。就《雅典公约》所调整的范围而言,根据国际条约优先及特别法优于一般法的原则,《雅典公约》应当在缔约国间优先获得适用。

(二)有关尚待分配的权利范围内海商合同纠纷①的海事诉讼管辖权

《海诉法》第6条第2款第2项至第5项分别规定了“海上运输合同纠纷”“海船租用合同纠纷”“海上保赔合同纠纷”和“海船的船员劳务合同纠纷”的管辖规则,《海诉法解释》第10条规定了“与船舶担保或者船舶优先权有关的借款合同纠纷”的管辖规则。从具体规定来看,对于上述海商合同纠纷,中国均可以“被告住所地”位于中国获得管辖权。此外,法律还规定了多个特殊地域管辖连接点:在“海上运输合同纠纷”中包括“运输始发地、目的地”“转运港所在地”;在“海船租用合同纠纷”中包括“交船港、还船港、船籍港所在地”;在“海上保赔合同纠纷”中包括“保赔标的物所在地、事故发生地”,但值得注意的是,内国法并未明确“事故发生地”是否包括专属经济区在内;在“海船的船员劳务合同纠纷”中包括“原告住所地、合同签订地、船员登船港和离船港所在地”;在“与船舶担保或者船舶优先权有关的借款合同纠纷”中包括“合同履行地、船舶的船籍港、船舶所在地”。

《民诉法解释》第21条对标的物为运输工具或者运输中的货物的财产保险合同及人身保险合同的管辖地作了规定,前者包括“运输工具登记注册地、运输目的地、保险事故发生地”,后者则为“被保险人住所地”。

除上述《海诉法》《民诉法解释》条文规定的地域管辖外,对于合同纠纷,法院还可依据当事人的管辖协议获得管辖权。根据《民诉法》第34条和《海诉法》第8条的规定,若当事人中无中国籍公民、企业或组织,对于任何海事纠纷,只要当事各方通过书面协议选择了中国法院管辖,中国法院就获得了对案件的管辖权。若当事各方有中国公民、企业或组织,则当事人可通过合意选择将海商合同纠纷提交中国法院管辖,不过这种协议管辖还需要满足:(1)争议与协议选择的法院有实际联系,和(2)不违反《民诉法》“对级别管辖和专属管辖的规定”。不过根据《民诉法解释》第531条的规定,除中国专属管辖案件外,“涉外合同或者其他财产权益纠纷的当事人”亦可书面协议选择“与争议有实际联系地点的外国法院管辖”。

此外,如第一节所述,若海商合同纠纷中当事人的海事请求属于《海诉法》第21条所列举的事项之一,且当事人在中国成功申请扣押了当事船舶,中国法院也可依据扣船管辖取得管辖权。

最后,若海商合同纠纷中的赔偿责任人在中国申请设立诉前海事赔偿责任限制基金,而中国法院以位于“事故发生地、合同履行地或者船舶扣押地”这三地之一为由受理并设立了基金,则除了当事人之间订有诉讼管辖协议或者仲裁协议外,中国对与之相关的所有实体纠纷均获得了管辖权。

和上文论述相同,当对海商合同纠纷行使的海事诉讼管辖权在尚待分配的权利范围内时,内国法规定中国可以依据一般地域管辖和特殊地域管辖、协议管辖、扣船管辖以及诉前海事赔偿责任限制基金设立地管辖等方式获得管辖权,与《海洋法公约》存在矛盾。与侵权纠纷的管辖正当性问题相同,中国在海商合同纠纷中所设管辖权依据本身并无不当,但存在与案件不具有密切联系的可能性。

(三)有关尚待分配的权利范围内其他民商事纠纷的海事诉讼管辖权

由于《涉海司法解释一》将海损事故的管辖问题单列出来加以规定,《最高人民法院关于海事法院受理案件范围的规定》将海难救助引发的纠纷和海事物权纠纷列为海事侵权纠纷、海商合同纠纷之外的“其他海事海商纠纷”类别,加之这三种纠纷难以直接确定其究竟属于海事侵权还是海商合同纠纷,笔者将这三种纠纷单列出来进行分析。对这三类纠纷的海事诉讼管辖权梳理也均是在尚待分配的权利范围内展开的。

1.海损事故引发的纠纷

根据《民诉法》第30条,“因船舶碰撞或者其他海事损害事故请求损害赔偿提起的诉讼,由碰撞发生地、碰撞船舶最先到达地、加害船舶被扣留地或者被告住所地人民法院管辖。”另如上文所述,一旦“事故发生地、合同履行地或者船舶扣押地”法院设立了诉前海事赔偿责任限制基金,除当事人之间订有诉讼管辖协议或者仲裁协议外,该法院也具有了与之相关的海事實体纠纷的管辖权。《涉海司法解释一》第5条进一步将海损事故细分为发生在“管辖海域内”和“管辖海域外”的两类,对于“管辖海域内”的海损事故,“管辖该海域的海事法院”享有管辖权。根据该司法解释第1条,专属经济区属于中国管辖海域。因此,与海事侵权纠纷和海商合同纠纷中中国地域管辖连接点范围是否包括专属经济区尚存疑问不同,在海损事故纠纷中,内国法明确规定中国对所有发生在专属经济区的海损事故均可行使管辖权,这与《海洋法公约》的规定存在明显冲突。此外,《海上交通安全法》第2条①和第50条第1款②也明确,中国管辖的一切海域均适用该法的规定,同时该法在第46条规定,“因海上交通引起的民事纠纷”,“当事人可以向人民法院起诉”,即中国法院享有对专属经济区内发生的交通事故所引发的民事纠纷的管辖权。

由于中国在专属经济区享有的权利限于《海洋法公约》的明确规定,因此不能说专属经济区完全属于中国管辖海域,相反,其仅在《海洋法公约》列明的事项范围内属于中国管辖海域。若事故未损及中国主权权利和管辖权,中国对海损事故引发的纠纷行使管辖权缺乏正当性。例如两艘航行在中国专属经济区内的外籍船舶发生碰撞,但并未对中国造成任何不良影响,那么该事故引发的纠纷不属于中国法院管辖范围,径直对该碰撞事故行使管辖权存在过度管辖之嫌,亦容易造成与他国法院之间的管辖权冲突。

2.海难救助引发的纠纷

对于专属经济区内发生的海难救助引起的纠纷,中国分别在《民诉法》第31条、《海诉法》第19条、第21条第3项及《海诉法解释》第9条规定了管辖问题。

首先,“救助地、被救助船舶最先到达地”和“被救助的船舶以外的其他获救财产所在地”这三地法院均可对因海难救助费用提起的诉讼行使管辖权,但目前法律规定并未明确专属经济区是否在“救助地”范围之内。其次,《海诉法》的规定将海难救助相关的海事请求列入了当事人可以申请扣押船舶的请求之一,由于中国认可通过诉前保全管辖取得对案件实体问题的管辖权,因此除当事人之间有协议诉讼或仲裁条款外,扣船地的法院可对海难救助纠纷行使管辖权。不过,由于海难救助费用属于非限制性债权③,对于海难救助费用引发的纠纷,中国法院无法通过设立诉前海事赔偿责任限制基金获得管辖权。

内国法并未直接赋予管辖专属经济区海域的法院对海难救助纠纷的管辖权,但“救助地”这一连接点的范围模糊,如上文所述,若依照司法实践中的做法将其解释为包括专属经济区,从而使救助地法院获得管辖权,则是错误地理解了属地管辖的范围,将专属经济区视为中国领土,这种做法明显缺乏正当性。此外,中国法院还可依据“被救助船舶最先到达地”“被救助的船舶以外的其他获救财产所在地”以及“扣船地”这三个地域管辖连接点获得管辖权,但事实上中国法院可能并不具备与案件的密切联系,此种情形下中国法院行使管辖权的做法缺乏正当性。

3.海事物权纠纷

根据《海诉法》第6条第2款第6项规定,在海事担保纠纷中,中国法院若位于“担保物所在地、被告住所地”这两地之一,可以行使管辖权。此外,若是“因船舶抵押提起的纠纷”,根据上条规定及《海诉法》第21条第21项的规定,中国法院还可以依据“船籍港所在地”“船舶扣押地”这两个管辖连接点行使管辖权。

对于“海船的船舶所有权、占有权、使用权、优先权纠纷”,根据《海诉法》第6条第2款第7项的规定,当中国法院位于“船舶所在地、船籍港所在地、被告住所地”这三地之一时,可以行使管辖权。有关“船舶所有权或者占有”引发的纠纷,中国法院还可以通过当事人申请扣押船舶获得对案件的管辖权。

除“被告住所地”和“船籍港所在地”系常用管辖权连接点外,由于海事物权纠纷与物本身具有密切关联,设置“担保物所在地”“船舶所在地”以及“船舶扣押地”这些管辖权连接点有利于法院对物实施有效管辖,并保障案件判决结果的可执行性。但值得注意的是,一旦中国行使管辖权,仍可能与《海洋法公约》第59条产生冲突,因为依据该条,可能存在更适合管辖案件的其他国家。为此,中国应当尽量避免利用“船舶所在地”“船舶扣押地”等连接点过度管辖与中国关系不大的案件。

(四)有关尚待分配的权利范围内海上刑事犯罪的海事诉讼管辖权

除了民商事纠纷外,在专属经济区还可能出现各类刑事犯罪,此时也会涉及中国行使管辖权的正当性问题。本节论述的海上刑事犯罪是指在尚待分配的权利范围内可能发生的犯罪,排除了第二部分所提及的与主权权利和管辖权有关的犯罪。

《刑法》第6条至第9条①

分别规定了对刑事犯罪的属地管辖、属人管辖、保护管辖和普遍管辖。属人管辖派生于国家主权,而国家主权“包含着国家对一切在国内或国外的本国人行使优越权之权力”,[34]因此对在专属经济区实施犯罪行为的本国国民行使管辖权并无不当;就保护管辖而言,根据《刑法》第8条,其需以“犯罪地的法律”作为参照,而专属经济区“并非政治实体,也不能制定法律”,[35]154因此保护管辖原则在专属经济区无法适用;而普遍管辖仅适用于特定的国际罪行,对于专属经济区内发生的犯罪也无法完全适用。

对于在专属经济区内发生的犯罪是否适用属地管辖,内国法并未作出明确规定。一旦肯定了属地管辖,那么中国对在专属经济区内发生的所有犯罪均具有了管轄权。最高人民法院三位法官在《〈关于审理发生在中国管辖海域相关案件若干问题的规定〉的理解与适用》一文提到:“实践中有一些观点认为,该款(指第6条第1款)中的‘中华人民共和国领域’,在海上只限于领海、内水,不包括领海以外的中国管辖的其他海域……这些观点导致中国对发生在领海以外管辖海域的犯罪行为难以实施有效管控,不利于中国相关权益的维护”,[36]27-28该文主张《刑法》规定的属地管辖适用于专属经济区。文章随后又确认:“本条(指《涉海司法解释一》第三条)仅列举了两类最为常见的涉渔犯罪,对于在中国管辖海域发生的其他犯罪,中国司法机关也有管辖权。”[36]28该文虽不具有法律效力,却可能成为今后中国法院判定对犯罪行为能否行使管辖权的一个重要参考。今后对于在专属经济区内发生的各类犯罪行为,中国均不排除依据属地管辖权进行管辖的可能。

事实上,司法实践中已经出现了依据属地管辖对尚待分配的权利范围内的犯罪进行管辖的案件,如宁波海事法院判决的“卡塔利娜”轮案。“卡塔利娜”轮案是发生在中国专属经济区内的一起刑事案件。据该案判决书中记载的信息②:2016年5月7日,马耳他籍散货船“卡塔利娜”轮与中国籍捕捞船“鲁荣渔58398”轮在浙江省象山县沿海南韭山岛东偏北约72海里附近(概位北纬29°33.1’,东经123°35.4’)水域发生碰撞,造成“鲁荣渔58398”轮扣翻、沉没,十四人死亡、五人失踪的重大交通事故,经过认定,“卡塔利娜”轮对本次事故负主要责任。宁波海事法院对本次事故的责任人——“卡塔利娜”轮二副、菲律宾公民艾伦作出刑事判决,以交通肇事罪对其判处有期徒刑三年六个月。在判决书中,法院明确引用了《刑法》第6条属地管辖的规定作为判决依据,存在管辖依据上的错误。虽然有学者指出,“本案被害船舶为我国国籍船舶,船舶上人员为我国公民,犯罪结果主要发生在我国船舶内,也可以视为发生在我国领域内”,[35]151-152但笔者认为不应将船舶视为一国领土。若船舶可以视为一国领土,那么在一国船舶航行于他国领水时,船旗国领土会与他国领土相重叠,从而引起国际关系的混乱。[37]本案中,由于交通肇事罪并非与主权权利和管辖权相关的犯罪,中国是在是否拥有管辖权还不明确的情况下对案件进行了管辖。

如在海事侵权纠纷一节所述,专属经济区并不属于中国领土范围。中国若以属地管辖为依据行使刑事管辖权既与《海洋法公约》相冲突,亦违反了属地管辖这一概念,缺乏正当性。

四、解决内国法下海事诉讼管辖权正当性问题的建议

综合前三部分所述,在主权权利与管辖权范围内,中国内国法在海洋环境保护的海事诉讼管辖权规定上未与《海洋法公约》《油污公约》完全保持一致。《海洋法公约》很大程度上是要求扩张管辖权的沿海国和主张海洋自由的海洋大国间利益妥协的产物,其更多追求的是保持不同国家利益间的精巧平衡,从保护专属经济区海洋环境和生物资源的目的来看,内国法相较《海洋法公约》更有利于这一目的的实现,但客观来讲,与《海洋法公约》的冲突会导致中国承担国际法上的责任;与《油污公约》相较,《油污公约》给予了受油污影响国充分的管辖权,而内国法则采用双重标准以限制其他受油污影响国的管辖权,缺乏正当性。对于尚待分配的权利范围内的海事诉讼管辖权规定,内国法不仅与《海洋法公约》和《雅典公约》存在冲突,还存在以下正当性问题:一是存在过度管辖的可能,如未对法院行使扣船管辖施加必要的限制;二是将属地管辖权适用于专属经济区,缺少国际法上的依据,具体表现为:扩张解释地域管辖连接点的范围;就海损事故引起的纠纷,直接规定专属经济区属于中国海事法院管辖海域;司法实践利用《刑法》规定的属地管辖原则对专属经济区内发生的刑事案件进行管辖。为解决上述正当性问题,笔者提出以下四点建议。

(一)充分行使主权权利和管辖权范围内的海事诉讼管辖权

笔者认为,海洋权益是国家权益的重要组成部分,在世界各国积极拓展海上空间、发展海洋经济的背景下,维护海洋权益对于中国当下及未来的发展具有重大意义。专属经济区海域面积广阔、自然资源丰富,为更好地维护国家安全、发展海洋经济、开发科学技术、保护海洋生态环境,必须重视《海洋法公约》赋予中国在专属经济区的主权权利和管辖权,充分行使相应的海事诉讼管辖权。相较《海洋法公约》的明确规定,内国法在船旗国对船舶污染案件享有优先管辖权的问题上保持了沉默,这给予了法院在实践中的灵活性。对于污染中国专属经济区海洋环境的案件,中国可以通过与船旗国协商、解释《海洋法公约》第228条关于船旗国优先管辖的例外等方式,积极争取案件管辖权。而处理内国法与《油污公约》的冲突时,中国应当对《油污损害司法解释》第2条加以修改,规定“油污损害结果地或采取预防油污措施地”法院均可对案件行使管辖权,以避免对中国和他国采取双重标准,并与《油污公约》保持一致。

此外,随着日后中国在专属经济区资源开发项目和科研活动的增多,中国可能会出现更多的与专属经济区内“经济开发与勘查”“人工岛屿、设施和结构的建造和使用”以及“海洋科研活动”相关的纠纷,为此中国应当进一步补充完善内国法的规定。为了更充分地行使主权权利和管辖权范围内的海事诉讼管辖权,不妨进一步整合分散的法律条文,依照《海洋法公约》的分类将同一事项引发的不同纠纷的海事诉讼管辖权合并到一起进行规定。

(二)遵照《海洋法公约》第59条的处理原则

根据《海洋法公约》对专属经济区内沿海国权利的规定,中国并不当然享有尚待分配的权利范围内的海事诉讼管辖权。目前内国法规定存在的正当性问题并不利于维护中国海洋权益,反而可能加剧中国与他国之间的管辖权冲突,同时因违反国际公约的规定而给中国带来消极影响。

依照《海洋法公约》第59条,对具有争议的管辖权进行分配需要建立在公平的基础上,同时考虑一切情况和各方所涉利益。这种分配并不意味着中国丧失了管辖权,而是通过放弃一部分与中国利益关联不大的案件,来更好地处理与中国利益密切相关的案件,同时协调好与他国之间的管辖权冲突。由于第59条的规定过于模糊,可操作性不强,不妨在内国法中引入最密切联系原则来对该条规定进行细化,赋予法院在是否行使管辖权问题上一定限度内的自由裁量权,避免出现过度管辖的情形。

最密切联系原则原本“是指在处理某一涉外民商事法律关系或涉外民事案件时,全面权衡法律关系的有关连接因素,通过质和量的分析,找出与该法律关系或有关当事人最直接、最本质和最真实的联系的法律加以适用。”[38-39]应用到海事诉讼管辖问题上,最密切联系原则要求法官综合考虑法院与案件之间的各类管辖连接点,通过分析连接点的数量和重要程度,找出与案件具有最密切、最本质联系的法院作为案件的管辖法院。由于联系点的数量和重要性能够反映各国在争议案件中涉及的利益大小,将争议案件交由具有最密切联系的国家来处理相对来说是比较公平的。与其他几类常用于协调国家间管辖权冲突的原则,如国际礼让原则、不方便法院原则、未决诉讼原则、尊重当事人意思自治原则相较,最密切联系原则能适用的情形更广,可操作性更强且与《海洋法公约》第59条所确立的权利分配原则更接近。

(三)构建更加完善的专属经济区法律制度

从目前内国法的内容来看,内国法在空间适用范围上的规定存在模糊甚至错误之处,导致司法实践中出现在专属经济区错误适用属地管辖权的情形;从体系上看,中国目前关于专属经济区的特别立法主要是《专属经济区法》,但该法规定较为简略。其他涉及专属经济区海事诉讼管辖权的规定分布于《刑法》《民诉法》《海诉法》和最高人民法院颁布的一系列司法解释中,其中《刑法》的属地管辖原则无法适用于专属经济区,而《民诉法》和《海诉法》未对中国领水和专属经济区的适用事项作出区分,《涉海司法解释一》虽然对专属经济区内的民事、刑事管辖权作了规定,但仅限于几类特定事项,缺少全面性。此外,分布零散的法律规定容易导致中国法院在适用管辖权依据时出现遗漏和混乱。

随着各国开发海洋进程的加快和中国建设海洋强国战略的推进,未来发生在中国专属经济区或对中国专属经济区产生影响的案件数量将会不断上升,为此,中国应当着手构建更加完善的专属经济区法律制度。一方面,由于专属经济区并非中国领水,其法律制度的确立主要依据的是《海洋法公约》,具有不同于领水制度的独特性;另一方面,“涉海法律问题本身相互关联交叉,把涉海刑事、行政、民事规定在一个司法解释中,有助于(法官的)综合理解与适用”,[40]因此,建议中国依据《海洋法公约》对专属经济区权利进行的分类,制定有关专属经济区海事诉讼管辖权的专门规定,将同一事项下民事、刑事和行政案件的管辖权规定囊括在内。

目前国外学者鲜有撰文对专属经济区海事诉讼管辖权问题进行系统讨论。单从国外立法情况来看,日本和韩国依据《海洋法公约》,专门对专属经济区进行了立法①,[41-42]并“明确规定了本国法律或刑法在该海域的适用或管辖事项,体现了该海域‘专属管辖’的特点和要求”。[35]156加拿大是世界上第一個进行综合性海洋立法的国家,[43]其制定的《海洋法》(the Oceans Act)于1997年生效,该法单独对专属经济区作出了规定,但遗憾的是该部分仅笼统提及加拿大拥有的主权权利和管辖权,并未就海事诉讼管辖权作出明确规定。荷兰按照不同事项划分,将可能涉及专属经济区的规定分布于各个专门性法案中,但有的法案并未明确规定能否适用于专属经济区,[44]这种立法方式会导致法案空间适用上的模糊。

中国立法不妨借鉴日韩两国的模式,明确内国法在专属经济区的适用事项及适用标准,避免内国法适用空间范围上的模糊。对涉及主权权利和管辖权范围内的事项,如资源勘探、海洋环境保护和海洋科学研究等,规定中国享有充分的管辖权。同时,为避免与《海洋法公约》等中国参加的国际公约发生直接冲突,规定当内国法与中国参加的国际公约产生冲突时,优先适用国际公约。对尚待分配的权利范围内的事项,可以在现有内国法基础上按照不同事项设定不同的管辖权依据,但应同时引入最密切联系原则,给予法院在面对管辖权冲突时一定程度的自由裁量权,避免直接与《海洋法公约》第59条冲突。

(四)积极参与国际海洋新秩序的构建

在所有发生在专属经济区的案件中,与主权权利和管辖权相关的案件可能仅占案件总数的一部分,仍有包括船舶碰撞、海上刑事犯罪等在内的大量案件,因《海洋法公约》对于尚待分配的权利的规定过于模糊,而可能产生有关管辖权行使问题的诸多争议。同时,海洋领域面临诸多新型问题,“从范围看,涉及国家、地区以及全球多个层次;从内容看,主要包括海盗、海上恐怖主义活动、海洋环境污染和生态危机不断加剧;围绕海洋资源引发的国际争端对国家与地区安全构成威胁,等等。”[45]为了充分维护中国在专属经济区的国家利益,中国应当积极参与国际规则的制定,充分表达中国的主张,以构建更为合理的国际海洋新秩序。例如,在目前缺少更为细化的管辖权分配规则的情况下,可以通过积极促成专门性国际公约的制定以分门别类地解决各类事项的管辖权分配问题。就中国所管辖的海域而言,同单独一个或同一区域内几个海上邻国积极开展交流与协商,达成有关专属经济区管辖权分配规则的条约或是原则性声明也不失为一种好方法。

五、结语

根据《海洋法公约》的规定,中国在专属经济区内享有的权利为两类:一是《海洋法公约》明确规定中国享有的主权权利与管辖权,二是在中国与其他国家间归属不明的尚待分配的权利。其中,主权权利和管辖权的内涵中包括了海事诉讼管辖权,内国法在此权利范围内的规定与中国参加的国际公约基本保持了一致,但在海洋环境保护问题上与《海洋法公约》和《油污公约》存在一定矛盾,且在油污损害赔偿责任限制基金设立的管辖权问题上不当限制了其他受油污影响国的管辖权。对于尚待分配的权利范围内的海事诉讼管辖权,中国并不当然享有,而是需要依据《海洋法公约》第59条确立的原则进行分配。目前内国法与《海洋法公约》和《雅典公约》存在矛盾,并存在部分管辖权依据缺少必要限制以及将属地管辖权不当适用于专属经济区的正当性问题。

虽然目前许多国家都在专属经济区不断扩张管辖权,但海洋法体系的稳定和国际社会秩序的维护仍需要各國依照现有国际法约束本国行为,这也是追求国家长远利益的必然要求。为推动中国“国际海事司法中心”的建设,[46]更好地维护中国的海洋权益,中国仍应当以《海洋法公约》为依据,客观地区分在专属经济区享有的不同类型权利,在充分行使主权权利和管辖权范围内的海事诉讼管辖权的同时,遵照《海洋法公约》第59条的规定处理尚待分配的权利范围内海事诉讼管辖权的分配问题。对内解决内国法存在的正当性问题,消除内国法与国际公约之间的矛盾,构建更加完善的专属经济区法律制度,对外积极参与海事领域管辖权国际规则的制定,推动构建更加公正合理的国际海洋新秩序。

参考文献:

[1]最高人民法院.2015年最高人民法院工作报告[EB/OL].(2016-03-21)[2019-03-23].http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-17712.html.

[2]陈亚芹.论海事国际惯例在中国法中的地位——以中国的立法与司法实践为视角[D].上海:复旦大学,2008:2.

[3]张勇健,王淑梅,余晓汉.《关于海事法院受理案件范围的规定》的理解与适用[J].人民司法(应用),2016(10):38.

[4]郭萍.厘清海事司法管辖范围,助推国际海事司法中心建设[J].人民法治,2017(5):45-46.

[5]万鄂湘,石磊,杨成铭,邓洪武.国际条约法[M].武汉:武汉大学出版社,1998:169.

[6]夏亮.国际营运货船航行安全领域的公私法协调[M].北京:法律出版社,2016:38.

[7]United Nations.Chronological lists of ratifications of,accessions and successions to the convention and the related agreements[EB/OL].(2019-04-08)[2019-04-17].http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm.

[8]ROTHWELL D R,STEPHENS T.The international law of the sea[M].Oxford:Hart Publishing Ltd,2016.

[9]CHURCHILL.R.R,LOWE A V.The law of the sea[M].3rd ed.Manchester:Manchester University Press,1999.

[10]周忠海.论海洋法中的剩余权利[J].政法论坛(中国政法大学学报),2004,22(5):176.

[11]车流畅.专属经济区剩余权利的价值核心化与属性复合化[J].社会科学辑刊,2016(3):166-170.

[12]夏亮.论沿海国对跨国非法捕捞活动的刑事管辖权[J].国际法研究,2018(3):43.

[13]邹立刚.论船旗国刑事管辖权[J].法治研究,2011(11):77.

[14]奥本海.奥本海国际法(第一卷第一分册)[M].詹宁斯,瓦茨修订.王铁崖,等译.北京:中国大百科全书出版社,1995:94.

[15]陈序经.现代主权论[M].张世保译.北京:清华大学出版社,2008:25.

[16]周新.海法视角下的专属经济区主权权利[J].中国海商法研究,2012,23(4):89.

[17]United Nations.Yearbook of the International Law Commission,1956(Vol. II)[EB/OL].[2019-03-23].http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1956_v2.pdf.

[18]南丹,罗森.1982年《联合国海洋法公约》评注(第2卷)[M].吕文正,毛彬,译.北京:海洋出版社,2014.

[19]周新.海法视角下的专属经济区主权权利[J].中国海商法研究,2012,23(4):90.

[20]COLANGELO A J.What is extraterritorial jurisdiction[J].Cornell L. Rev,2014,99(6):1310.

[21]International Law Commission.Draft conclusions on identification of customary international law,with commentaries,2018[EB/OL].[2019-03-22].http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_13_2018.pdf&lang=EF.

[22]International Law Commission.Chapter V identification of customary international law[EB/OL].[2019-03-22].http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2016/english/chp5.pdf&lang=EFSRAC.

[23]張乃根.国际法原理[M].2版.上海:复旦大学出版社,2012:28.

[24]The White House Office of the Press Secretary.Fact sheet,United States oceans policy[EB/OL].[2019-03-18].https://www.gc.noaa.gov/documents/031083-white_house_fs_oceans%20Policy.pdf.

[25]李妍.海事赔偿责任限制制度若干问题研究[D].上海:复旦大学,2010:47-50.

[26]UNCTAD. Review of maritime transport 2018[EB/OL].[2019-03-16].https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2018_en.pdf.

[27]HOSANEE N M.A critical analysis of flag state duties as laid down under Article 94 of the 1982

United Nations Convention on the Law of the Sea[EB/OL].[2019-03-22].http://www.un.org/Depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/hosanee_0910_mauritious.pdf.

[28]刘力.国际民事诉讼管辖权研究[D].北京:中国政法大学,2003:33.

[29]杨树明.民事诉讼法·海事诉讼特别程序篇[M].厦门:厦门大学出版社,2008:17.

[30]SCHOFIELD C.Parting the waves:claims to maritime jurisdiction and the division of ocean space[J].Penn. St. J.L. & Int’l Aff,2012,1(1):57.

[31]杜涛,肖永平.全球化时代的中国民法典:属地主义之超越[J].法制与社会发展(双月刊),2017(3):79.

[32]新华社.东海海域碰撞起火的“长峰水晶”轮靠泊浙江舟山[EB/OL].(2018-01-10)[2019-03-23].http://www.xinhuanet.com/2018-01/10/c_1122240630.htm.

[33]青岛海事法院.各海事法院的管辖区域[EB/OL].(2014-07-04)[2019-03-23].http://qdhsfy.sdcourt.gov.cn/qdhsfy/394072/394004/394048/774888/index.html.

[34]周鲠生.国际法(上)[M].武汉:武汉大学出版社,2009:186.

[35]童伟华.《联合国海洋法公约》视阈下管辖海域刑法空间效力[J].环球法律评论,2018(5).

[36]黄西武,周海洋,阎巍.《关于审理发生在我国管辖海域相关案件若干问题的规定》的理解与适用[J].人民司法(应用),2016(31).

[37]王新清.刑事管辖权基本问题研究[M].北京:中国人民大学出版社,2014:34.

[38]黄进,刘卫翔,等.当代国际私法问题[M].武汉:武汉大学出版社,1997:25.

[39]徐卉.涉外民商事诉讼管辖权冲突的解决途径[J].诉讼法论丛,2000(2):637.

[40]人民法院报.依法积极行使海上司法管辖权统一涉海案件裁判尺度——最高法院有关负责人就《关于审理发生在我国管辖海域相关案件若干问题的规定》答记者[EB/OL]. (2016-08-02)[2019-03-23].http://www.legaldaily.com.cn/index_article/content/2016-08/02/content_6744576.htm.

[41]Law of the sea[EB/OL].[2019-05-29].https://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/LOSBulletins/bulletinpdf/bulletinE35.pdf.

[42]Exclusive Economic Zone Act No. 5151,promulgated on 8 August 1996[EB/OL].[2019-05-29].https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/KOR_1996_EEZAct.pdf.

[43]Government of Canada.Canada’s oceans strategy[EB/OL].[2019-03-21].http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/publications/cos-soc/index-eng.html.

[44]VERWER C P.The law applicable on the continental shelf and the EEZ[EB/OL].[2019-03-21].https://www.ejcl.org/143/art143-21.pdf.

[45]姜延迪.国际海洋秩序与中国海洋战略研究[D].长春:吉林大学,2010:84.

[46]周强.深入推进海事审判工作改革 努力建设具有影响力的国际海事司法中心[EB/OL].(2015-12-04)[2019-03-23].http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-16238.html.