南黄海盆地南部坳陷对冲挤压变形与拉张断陷叠加特征分析

2019-09-06黄建军牛华伟

黄建军,牛华伟

(中国石化上海海洋油气分公司,上海 200120)

0 引 言

南黄海盆地位于中国黄海海域南部坳陷,构造位置上位于下扬子板块。对于该盆地的油气勘探随着油气地质研究的深入,逐渐由浅部新生界单一层系勘探转变为深部中—古生界与浅部新生界兼顾勘探的阶段,但从前人的研究来看,深浅兼顾的研究视角较少,比如前人从盆地或板块视角宏观分析南黄海盆地所经历的4个盆地发育阶段[1-3],其研究层系多为海相震旦系—中下三叠统[4-6]或陆相中上三叠统—第四系[7-9]。该文结合区域与局部的地震剖面,在构造精细解释及地质结构综合分析的基础上,对南黄海盆地南部坳陷进行深—浅层构造叠加特征研究。认为南黄海盆地古生界—中生界—新生界在南部坳陷形成了不同时期的构造叠加,发育了一系列在中深—浅层叠加发育的构造。根据区域烃源岩层系分布认识及叠合盆地油气藏改造、富集、保存的特点,认为中深层推覆挤压背斜构造与浅层拉张断块构造纵向叠加区带应成为南黄海盆地南部坳陷重点勘探突破方向。

1 南部坳陷对冲挤压变形与拉张断陷叠加特征

在三叠纪及之前,南部坳陷所处的南黄海盆地与下扬子陆域同处于下扬子板块,先后经历了加里东期的陆缘海盆地和海西期的陆表海盆地阶段,发育了浅海陆棚相—开阔台地相,沉积相和地层厚度的变化较小,构造分异性也较弱[10-12]。在三叠纪末期,由于扬子板块向华北板块逐渐靠拢碰撞、俯冲拼接,伴随着秦岭—大别山—苏鲁造山带印支期的造山运动,在印支—燕山旋回期间,由于受到来自东南(华南板块)和北西(华北板块)2个对峙方向的挤压作用,在南黄海的南部地区,以勿南沙隆起的北部(南部坳陷区域)为对冲中心,形成对冲构造格局[13],推覆逆冲构造的发育使海相中—古生界原型盆地受到强烈的改造变形(图1)。

图1 南黄海盆地中—古及新生界构造区划

1.1 南黄海盆地中深层对冲挤压构造分布及变形特征

通过对区域地震剖面的构造解释及地质分析表明,中深层的地质结构在南黄海盆地表现出明显的北强南弱对冲挤压构造格局。在南黄海盆地东部,源自苏鲁造山带的挤压应力强度大,影响范围广,北部冲断构造带发育一系列规模大、切穿层系多的逆冲推覆断层(图2a),受逆冲推覆断层影响,中—古生界地层发生剧烈的褶皱变形,甚至被剧烈抬升剥蚀;而源自华南板块的由南向北的挤压应力的作用强度较弱,在南部冲断构造带形成的由南向北的逆冲推覆断层规模较小,切穿层系以中—古生界上部地层为主,逆冲推覆断层控制的地层褶皱变形强度较弱;在对冲弱变形构造带,逆冲推覆断层发育的强度和密度均大幅度减弱,其逆冲方向也表现出一定的随机性,由逆冲断层控制形成的中—古生界褶皱变形更弱,通常表现为宽缓的挤压背斜变形,在对冲弱变形构造带内,中—古生界地层由于受南北方向的对冲挤压,整体表现为明显的隆升。在南黄海盆地西部,苏鲁造山带由北向南的挤压应力作用强度更大,形成的北部冲断构造带的范围更广(图2b),几乎延伸至南黄海海域的大部分区域,自南向北的挤压应力在该区域表现较弱,对冲弱变形构造带并没有表现出明显隆升,而是整体表现为自北向南的逆冲推覆变形。

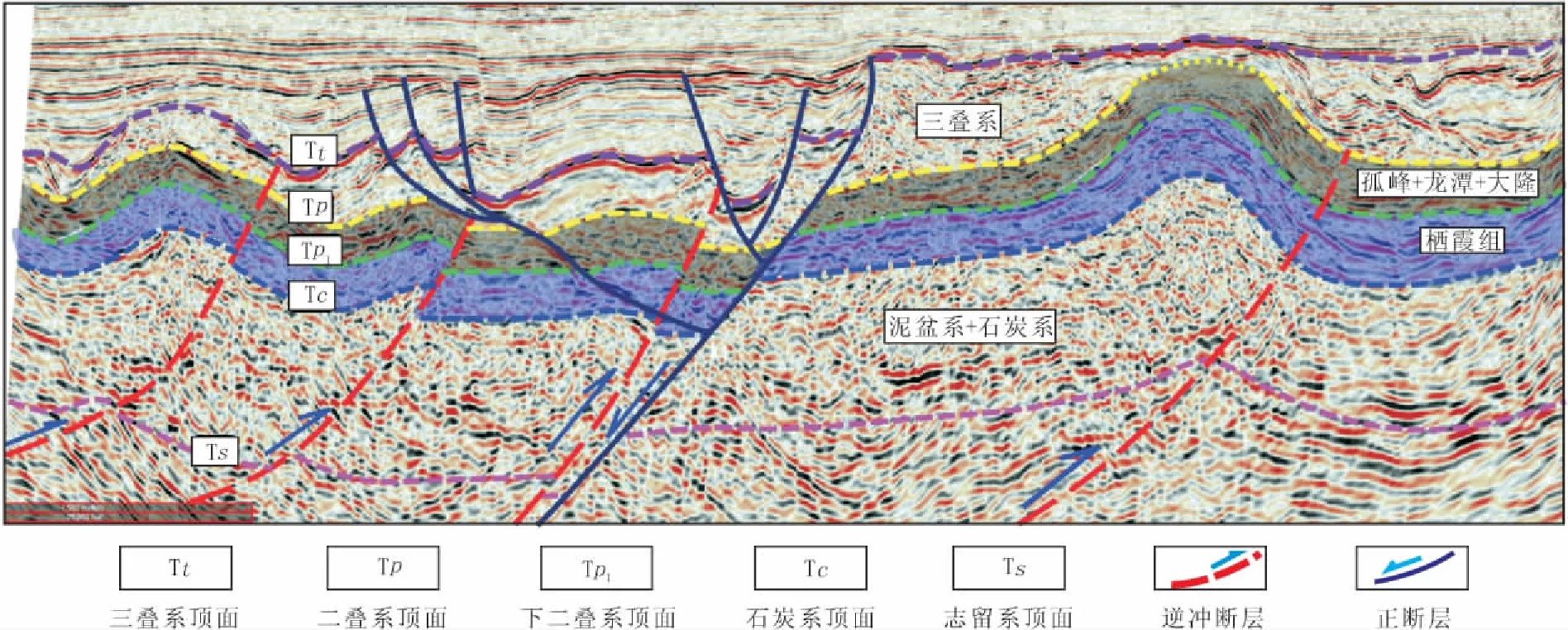

图2 南黄海海域不同部位对冲挤压变形及拉张断陷叠加特征对比

南部坳陷为新生界构造区划单元之一,由于该区域已经处于北部冲断构造带的末端(图2c),逆冲推覆强度明显减弱,中—古生界地层形变明显减弱,多表现为低幅宽缓的挤压背斜,在南北方向上,逆冲推覆强度表现出由北向南逐渐减弱趋势。

1.2 南黄海盆地浅层拉张断陷构造分布及其叠加特征

南黄海盆地南部坳陷新生界断陷发育南三、四、七及南二、五、六2排近东西走向的凹陷(图1),它们均叠加发育于中—古生界推覆构造之上。南五凹陷为其中规模较大的一个典型箕状断陷(图2c),其南部的边界拉张断裂在区域拉张应力场作用下活动剧烈,形成较大规模的沉积可容空间,沉积了较厚的晚白垩及第三系地层,从该边界拉张正断裂的发育特征来看,其向深部消失于先存的一条逆冲推覆断层之上;南五凹陷北部中—新生界地层超覆于下伏的中—古生界对冲弱变形构造带挤压背斜之上,向隆起高部位(新生界的南二、三凸起)超覆减薄。南四凹陷位于南部坳陷的北排凹陷群,在区域拉张应力场作用下,相向发育系列正断层(图2c),形成地堑,内部充填了一定厚度的晚白垩及第三系地层,相向发育的系列正断层通常终止于早期发育的推覆逆断层之上,形成中深层为逆冲推覆结构,浅层为断陷结构的纵向叠加特征。

2 南部坳陷油气勘探突破方向分析

2.1 中—古生界构造圈闭发育特点及其原生油气藏保存分析

挤压变形强度决定被挤压地层构造圈闭发育的类型及其内部油气富集成藏之后的保存程度[14]。从不同构造带发育的挤压构造圈闭类型来看(图3),在北部冲断构造带,挤压强度较大,地层变形剧烈,逆冲推覆作用重叠明显,主要形成叠瓦冲断构造、双重构造等类型。

地层在挤压作用下形成断弯褶皱或高幅挤压褶皱,被推覆上滑的地层通常遭受剥蚀,造成各种挤压构造的上盘减薄或缺失,对于构造圈闭自身的保存性能造成较大的破坏。在对冲弱变形构造带,挤压作用逐渐减弱,地层变形程度也随之减弱,主要形成低幅宽缓的挤压褶皱,可以形成大型挤压背斜构造,由于挤压逆冲推覆减弱,上盘逆冲抬升随之减弱,上盘地层的剥蚀程度降低,低幅挤压褶皱形成的挤压背斜圈闭油气保存条件较好。

图3 对冲挤压构造背景下不同构造带发育的构造类型分布

南部坳陷下伏的中—古生界地层主要处于对冲弱变形构造带,从该区域的中—古生界局部地震剖面所揭示的地层结构来看(图4),地层挤压褶皱以幅度低、形态完整为主要特点,上部地层保存较为完整,因此,该区域中—古生界挤压背斜圈闭的油气保存条件较好,利于中—古生界原生油气藏长期保存。

图4 南部坳陷中—古生界典型低幅挤压构造地震地层结构特征

2.2 新生界具备油气资源潜力

南四凹陷在始新统戴南组和古新统阜宁组三段钻获原油[15],证实南四凹陷阜宁组烃源岩为有效烃源岩,阜宁—戴南组可以构成南部坳陷中—新生界有效的生储盖组合。南五凹陷规模较大,阜宁—戴南组沉积厚度大、埋藏深,烃源岩的油气资源潜力要大于南四凹陷[16-20]。从南部坳陷已有的钻井来看,其目的层系以中—新生界为主,钻探位置主要集中在凹陷的陡坡带和凸起区,各凹陷的斜坡带及凹陷中心钻探程度较低。

2.3 南部坳陷油气勘探突破方向分析

南部坳陷新生界凹陷斜坡带为油气勘探突破优先方向(图5),其具备以下有利条件:①下部海相古生界—中生界处于北部冲断构造带末端及对冲弱变形构造带,主要发育低幅挤压褶皱背景下的宽缓挤压背斜圈闭,挤压抬升变形过程中遭受剥蚀程度较低,圈闭油气保存条件好,尤其是在北部冲断构造带末端,后期断陷叠加改造作用范围局限(南四凹陷规模局限)、强度小(以断陷沉降为主),中—古生界基本保持了印支期挤压低幅背斜构造,以海相烃源岩为油气来源的原生油气藏得以保存,在南五凹陷叠加区域,中—古生界原生油气藏被一定程度地改造,由于南五凹陷陡坡带边界断裂活动强度、发育规模均较大,中—古生界地层在拉张沉降的同时,对南五凹陷斜坡带下伏中—古生界形成局部反向逆冲推覆,形成系列逆冲推覆挤压背斜构造,先存的中—古生界油气藏被改造,并在新形成的反向逆冲推覆背斜构造中聚集成藏;②上部陆相中生界—新生界主要发育断块圈闭,南四凹陷已经证实该套生储盖组合的含油气性,南五凹陷具备较大的油气资源潜力,且其北部斜坡带目前尚无钻井,中—新生界之下为油气成藏条件较好的反向逆冲推覆背斜构造,因此,凹陷斜坡带具备上下储盖组合兼探的有利条件。

图5 南黄海盆地南部坳陷凹陷斜坡带具备上、下兼探的有利条件

3 结 论

(1) 南黄海盆地南部坳陷下伏的深部中—古生界地层处于南北对冲挤压作用明显减弱区带,其地层变形弱,以发育低幅挤压背斜构造为主,地层抬升剥蚀较弱,中—古生界原生油气藏得以较好的保存。

(2) 南黄海盆地南部坳陷上覆的中—新生界断陷叠加于中—古生界挤压背斜之上,断陷的主要边界断裂通常发育于先存的推覆逆冲断裂部位,随着断陷拉张作用增强,下伏的中—古生界挤压构造被一定程度的改造,但中—古生界油气藏并未被明显破坏。

(3) 根据对冲挤压变形与拉张断陷在南部坳陷的叠加特征,认为凹陷斜坡带具备上下构造层系兼探的有利条件,且目前在凹陷斜坡带尚无钻井,尤其是南五凹陷北部斜坡带,将是南黄海盆地南部坳陷寻求勘探突破的有利区带。