体外反搏在脑梗死康复中的作用与机制研究

2019-09-05冯秀娟秦丽微秦丽红关雪莲

冯秀娟,王 辰,秦丽微,秦丽红,关雪莲,石 晶

在我国,脑血管疾病位居中老年人疾病的首位,其高发率、高致残率,常导致患者严重神经功能和运动功能障碍,不但降低了患者生存质量,还给家庭及社会带来沉重的经济负担。因此,对于脑梗死康复期患者,如何最大程度恢复其功能缺损就成为了我们护理康复中的重点。

体外反搏做为治疗缺血性脑血管疾病的康复技术,其改善脑梗死神经功能缺损的不甚明了限制了其在临床上的应用,未能达到临床的共识。 为提高脑梗死患者康复有效率和治愈率,本实验研究在非大面积脑梗死患者急性期过后给予体外反搏康复治疗,观察患者神经功能恢复情况。

1 材料和方法

1.1 一般资料 采集佳木斯大学附属第一医院神经内科住院脑梗死患者120例,遵循1995年全国第四届脑血管病学术会议制定的诊断标准,全部病例均经头部CT或头部MRI确诊。为实验安全性考虑,有下列情况之一者会被排除:(1)中度以上的主动脉瓣关闭不全;(2)主动脉导管未闭;(3)主动脉瘤或夹层动脉瘤;(4)各种瓣膜病或先天性心脏病;(5)严重的心衰(包括左心衰、右心衰及全心衰);(6)出血性疾病或出血倾向;(7)肢体活动性静脉炎及静脉血栓形成及肢体存在感染病灶;(8)孕妇;(9)血压180/100 mmHg以上者。120例患者均为接受临床神经科药物治疗,5~7 d后将患者分为两组,常规治疗组60例,平均年龄为 (65.24±2.18)岁,发病时间为 (6.86±1.80)d;在常规治疗的基础上加用体外反搏治疗,称之为体外反博组,60例,平均年龄为(66.59±1.92)岁,发病时间为 (6.14±1.05)d。两组性别、年龄、发病时间等一般资料比较无统计学差异。

1.2 方法 常规治疗给予抗血小板聚集,他汀、控制相关危险因素及日常康复训练,体外反博组为常规治疗的基础上加用体外反博治疗,是采用自动体外反博装置,将10个气囊袋置于患者四肢,连接心电图,出现R波为触发信号,在心脏舒张期充气压迫肢体,当心脏收缩时,放气囊气体,降低阻力,增加心脏排出量。1次/d、1 h/次,24次为一疗程,3个疗程后检查两组患者功能恢复情况。

1.3 指标评价

1.3.1 Barthel指数评价 我们采用Barthel指数评价患者功能情况,总分为100分。100分表示患者基本的日常生活活动功能良好,不需他人帮助根据得分从自理到重度照护分为4个阶段:60~99分为轻度功能障碍;40~59分为中度功能障碍;20~39分为重度功能障碍;<20分为生活完全依赖他人。

1.3.2 磁共振灌注血流参数测定 磁共振灌注成像检查在3.0T超导型全身磁共振扫描仪上进行。对比剂为钆双铵。相阵控通道正交头线圈取平行于胼胝体膝部与压部连线定位扫描基线,扫描范围覆盖全脑。研究重点是半定量测量发生低灌注缺血区域的平均通过时间(mean transit time,MTT)、达峰时间(time to peak,TTP)、脑血容量(cerebral blood volume,CBV)和脑血流量(cerebral blood flow,CBF)。

1.3.3 临床疗效判定 临床治愈:语言和肌力恢复正常;显效:肌力提高2 级以上,语言恢复或部分恢复;有效:肌力提高1~2级,语言部分恢复,生活不能自理;无效:肌力或语言无变化。

2 结 果

2.1 两组在体外反博治疗前Barthel指数评分无明显区别(P>0.05),两组在采用不同方法治疗后 ,观察Barthel指数评分,可见体外反博组评分指数显著高于常规治疗组(P<0.01)(见表1)。

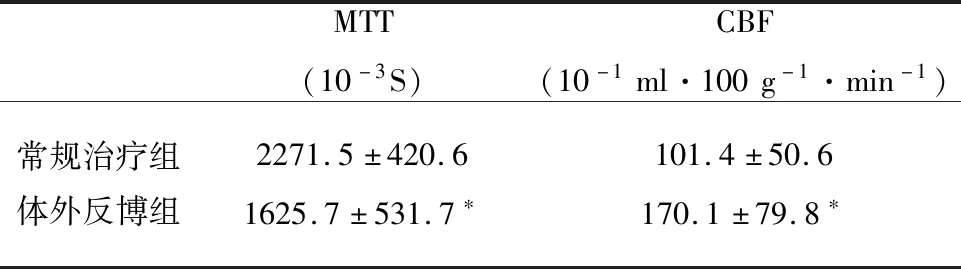

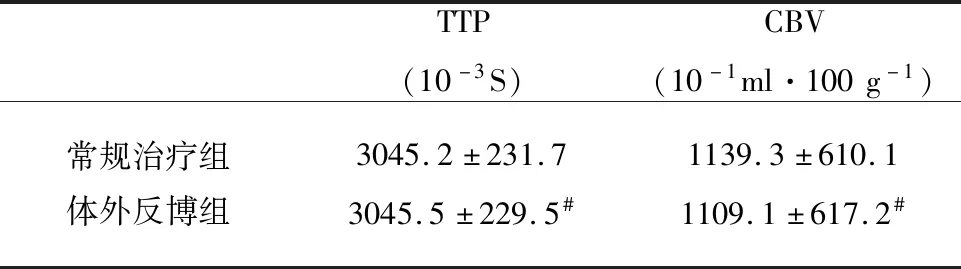

2.2 两组患者缺血病灶层面的血流参数(MTT、TTP、CBF、CBV)的测量结果,可见MMT、CBF变化明显,经统计,体外反博组较常规治疗组 MTT明显缩短,CBF明显增加,均具有显著统计学意义(P<0.01) (见表2,图1~4);TTP、CBV无显著变化,无统计学意义(P>0.05)(见表3)。

2.3 体外反博治疗后临床治愈率36.6%、显效率33.3%,经卡方检验,显著高于常规治疗组的治愈率26.6%、显效率23.3%(P<0.01)(见表4)。

表1 两组治疗前后Barthel指数评分

与常规治疗组比较*P>0.05;与常规治疗组比较#P<0.01

表2 两组患者局部病灶处MTT、CBF数值比较

与常规治疗组比较*P<0.01

表3 两组患者局部病灶处TTP、CBV数值比较

与常规治疗组比较#P>0.05

表4 两组治疗前后疗效对比例数(%)

与常规治疗组比较*P<0.01;与常规治疗组比较#P<0.01

3 讨 论

脑梗死后功能障碍的遗留严重影响患者的生活质量,Barthel指数评价是综合活动能力的测试,Barthel指数的变化,有助于判断患者的预后。而脑梗死后的功能恢复与病灶及周围的脑血流灌注密切相关,本试验选取急性期后有功能障碍的脑卒中患者在常规治疗的基础上给予患者施行体外反博,3个疗程后我们通过Barthel指数及脑血流灌注相关参数客观评定体外反搏是否有利于脑梗死患者的功能恢复。结果表明:体外反博组较常规组Barthel指数提高明显(P<0.01),在血流灌注方面,MTT、CBF改善明显(P<0.01),可见脑组织血流量增加,改善了微循环,也许由于敏感性或其他原因,CBV、TTP无明显变化。体外反博组患者恢复情况的治愈率、显效率明显高于常规治疗组(P<0.01)。本研究表明急性期后给予患者常规治疗的基础上加用体外反博治疗明显改善了患者的预后。

体外反博对四肢进行加压、减压的过程,使四肢肌肉规律性被挤压和放松,必然致使大血管的血流切应力增加,我们认为体外反博使患者被动运动,增加全身的血液回流[1],增加了心排出量,而脑血流量占心排量的15%~20%左右,此外,体外反搏使舒张压明显升高,从而使脑部血流在舒张期中得到更好的灌注,故脑部的脑灌注也相应的增加,改善缺血的状况,本文的研究的结果MTT、CBF改善明显也证明了这点,这与既往的研究结果相一致[1~4]。

研究表明[5~7]神经功能缺损在脑卒中发生后前两至3个月恢复较快,脑梗死后梗死病灶及周围区域较梗死前存在低灌注,应用体外反博治疗后增加了脑血流量,改善了缺血、缺氧相关的脑代谢。脑神经得到充足的营养和能量,必然为大脑的重塑提供基础物质。有关文献表明[8,9]在脑梗死周围附近血管区域,经体外反博治疗后,缺血区域血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)表达上调,VEGF又称血管通透因子(vascular permeability factor,VPF)是一种高度特异性的促血管内皮细胞生长因子,具有促进血管通透性增加、细胞外基质变性、血管内皮细胞迁移、增殖和血管形成等作用,有5种不同的亚型。研究表明为时3 w每日30 min的运动可以使老年大鼠脑部微血管密度增加,血管通透因子的4种亚型较对照组增加,血浆VEGF水平增高,引起受体的自身磷酸化,从而激活有丝分裂原活化蛋白激酶(MAPK),实现VEGF的有丝分裂原特性,诱导内皮细胞增生。促使大鼠皮质、海马、脑干等区域的新生小毛细血管,继而促使神经细胞新生,为之提供物质基础。脑部的血管生长因子还能够通过直接或间接刺激脑源性神经营养因子 (brain derived neurotrophic factor,BDNF),是在脑内合成的一种蛋白质,它广泛分布于中枢神经系统内,在中枢神经系统发育过程中,对神经元的存活、分化、生长发育起重要作用[10]。

本研究结果给予脑梗死患者3个疗程的体外反博治疗,通过“被动”运动,增加了缺血区域的血流灌注,有助于侧支循环的生成,达到组织重塑的目的,患者功能恢复疗效确定,为脑梗死后康复治疗提供了新的思路。但诱导生成毛细血管的VEGF及BDNF等因子在缺血组织中的增加程度,以及应用体外反博产生的剪切应力变化在分子生物学上对客观的神经重塑机制是否有利,还值得进一步的探讨。