开创中医药“基础-临床-产业”多向性转化新模式

2019-08-31心四川省中医药科学院转化药理与临床应用研究所赵军宁研究员团队介绍

四 川 省 中 医 药 转 化 医 学 中 心四川省中医药科学院转化药理与临床应用研究所赵军宁研究员团队介绍

“转化医学”(Translational Medicine)一词最早于1996年出现在《柳叶刀》(Lancet)杂志的一篇名为Adenomatous polyposis coli and translational medicine 文章中,而后于2003 年由美国国立卫生研究院(NIH)正式提出,随后逐渐引起全球医学界的广泛关注,它是以解决临床中患者实际问题为出发点,以倡导基础研究与临床应用成果双向转化为模式的新兴领域。其核心在于将实验室科研成果高效转化为可直接应用于临床实践的产品(如理论、技术、药物、设备等),注重多学科交融合作,并建立起连接基础理论与临床实践之间的桥梁,旨在整合从两者中获取的知识,为常见疾病的诊断、治疗及预防提供有效和新颖的策略以促进整体医疗水平的提升。转化医学所强调的“环境—社会—心理—工程—生物”整体医学观及复杂理论系统研究的重要性,恰好与几千年来“临床实践→理论认识→临床实践”的传统中医药哲学观不谋而合。传统中医药从神农尝百草、个体化辨证处方渐次演变、转化而来的现代复方中成药,从五行生克制化理论、运气学说以及经络流注理论的演变,到金元医家的创新,再到温病学说的形成与发展,无不体现着中医学理论来源于临床实践又在临床实践中得到验证和完善的特点,临床与基础的相互转化一直是中医药发展的主线。随着生命组学尤其是免疫组学理论技术的加速度发展,以临床为导向的中医药现代化研究发展迎来了最佳的时代契机,中医整体观与现代医学融合的新型转化医学模式已经开启。建立药理学-转化医学-临床应用为主导的新模式是中西医学深层纽带机制及中医中药真实世界发现的必经之路,也是中药新药开发等应用产业发展核心支撑。

图1 赵军宁科研团队部分成员合影(第二排左7为赵军宁研究员)

1998年10 月,四川省中医药管理局批准在原四川省中药研究所设立以赵军宁为主任的四川省中药新药筛选与药理研究中心,开始了中医药转化医学研究与新药创制之路。2008年9月,国家中医药管理局批准设立中药质量生物评价重点研究室。2010年10月,四川省科学技术厅批准设立四川省道地药材系统开发工程技术研究中心。2015年3月,四川省中医药科学院批准依托赵军宁研究员团队正式启动转化医学中心筹建工作。2016年12月,四川省委机构编制委员会正式批准在四川省中医药科学院设立具有独立编制的公益二类事业单位——四川省中医药转化医学中心(以下简称“中心”),2018年6月,批准“中心”增挂四川省中医药科学院转化药理与临床应用研究所牌子,探索中医药“基础-临床-产业”多向性转化新机制。2019年5月,筹建转化医学与中医药关键技术装备四川省重点实验室。“中心”20年来,基于国家中医药领域重大战略需求和四川省“中医之乡、中药之库”人文、资源、产业优势,以传统中医药理论为指导,以医学前沿技术为支撑,通过“基础-临床-产业”相互开放、相互循环、相互转化的新型并行性研究新模式,确立了中药药性(毒性)理论与新药转化、基于免疫组学等生命组学的分子版治未病与中医关键技术智能装备、广义中药学与大健康产业为特色的传统理论与现代技术融合发展的学术方向及应用产业开发方向,并构建面向中医药全产业链的“点-线-面-体”结合的中医药基础与临床转化公共服务平台,助推新技术、新产品、新装备等重大科技成果的临床应用转化。

表1 赵军宁团队发展历程

一、研究方向与学术思想

(一)中医转化药理与中药新药创制

基于中医药原创理论和现代转化医学技术手段,构建以临床转化应用为目的的中医药转化医学理论体系,建立适合现代中药新药研发的药理模型、理论和方法,客观阐释中药药性(毒性)理论、中药作用特点和指导中药复方新药创制与转化,以确有疗效的中医方剂和名优中成药、医院制剂为源头,研究开发特色明显、配伍科学、药效成分基本清楚、机理基本明确、安全有效、质量可控的创新中药,推动具有中医药特色的审评技术体系建立,并在未来创新药物国际竞争中占据有利地位。研究内容包括:中医药转化医学理论体系研究、中药药性(毒性)理论与质量生物评价研究,糖尿病及代谢性疾病新药转化研究,神经-精神疾病新药转化研究,肿瘤及衰老新药转化研究,经典名方与复方新药转化研究。

本团队基于传统中医药理论和中药复方组方原理,在系统总结中药复方作用特点、作用原理研究基础上,首次提出中药复方适度调节原理(moderation-integrated-balance presupposition,MIBP)新假说(图2),客观描述中药作用特点和指导中药复方新药的药理学评价,推动具有中药特色的审评技术体系建立。其学术核心思想是中药复方通过适度调节(思路)、系统整合(方法),达到纠偏求平之目的(结果)。具体包括以下3 个方面:①适度调节(moderation),这是中药复方防治疾病的思路和出发点。中病即止,过犹不及。《素问·五常政大论》曰:“大毒治病,十去其六;常毒治病,十去其七;小毒治病,十去其八;无毒治病,十去其九;谷肉果菜,食养尽之,无使过之,伤其正也。”体现在现代药理学中,中药复方与化学药品的不尽相同,一般表现为较低的药理活性(效价)和弱毒性作用(微小毒性),但长时间累积药物可达理想的最大药理效应(效能),反映出中药复方较理想的内在活性和相对更高的安全性;②系统整合(integrated),这是中药复方防治疾病的手段和方法。中医“无欲观”(即整体观)则由“神”而及于“形”,建立在个性化基础上的理法方药,不同于西医“有欲观”(即还原论)对事物的认识由“形”(徼)而及于“神”(妙)。中药复方多成分(组分),可作用于多种特定靶点受体、酶、离子通道、载体、核酸、免疫系统和基因等,表现出非单一物质基础、靶点或者信号通路复杂的多靶点网络综合(整合)效应,以及药-药(君、臣、佐、使,七情和合)之间以及药物-机体之间的复杂相互作用和生物分子网络机制;③纠偏求平(balance),这是中药复方防治疾病的结果和根本所在。《素问·生气通天论》中记载:“阴平阳秘,精神乃治,阴阳离决,精气乃绝。”《素问·至真要大论》:“谨查阴阳所在而调之,以平为期。”阴阳之间相对的动态平衡,可以起到生长生发抵御病邪的作用。同是治疗疾病,现代医学的思维方式是“对抗”,直接针对病灶,强调其科学性和纯客观性。而中医药的思维方式是“平衡”,认为生病是因为人体“偏性”,即“阴阳、表里、寒热、虚实”等不平衡所致。中药复方或者方剂配伍,就是基于药物具有偏胜之性的基本特性,针对病证复杂性,兼顾主次、标本、缓急,联合用药,以达到校正身体的“偏性”,调整人体平衡状态作用。理(病症证-辨证审因)、法(决定治法)、方(选方)、药(用药,选择合适的药物酌定用量),取决于疾病或者证候的严重程度和平衡偏离的方向。

(二)分子版治未病与中医药关键技术装备

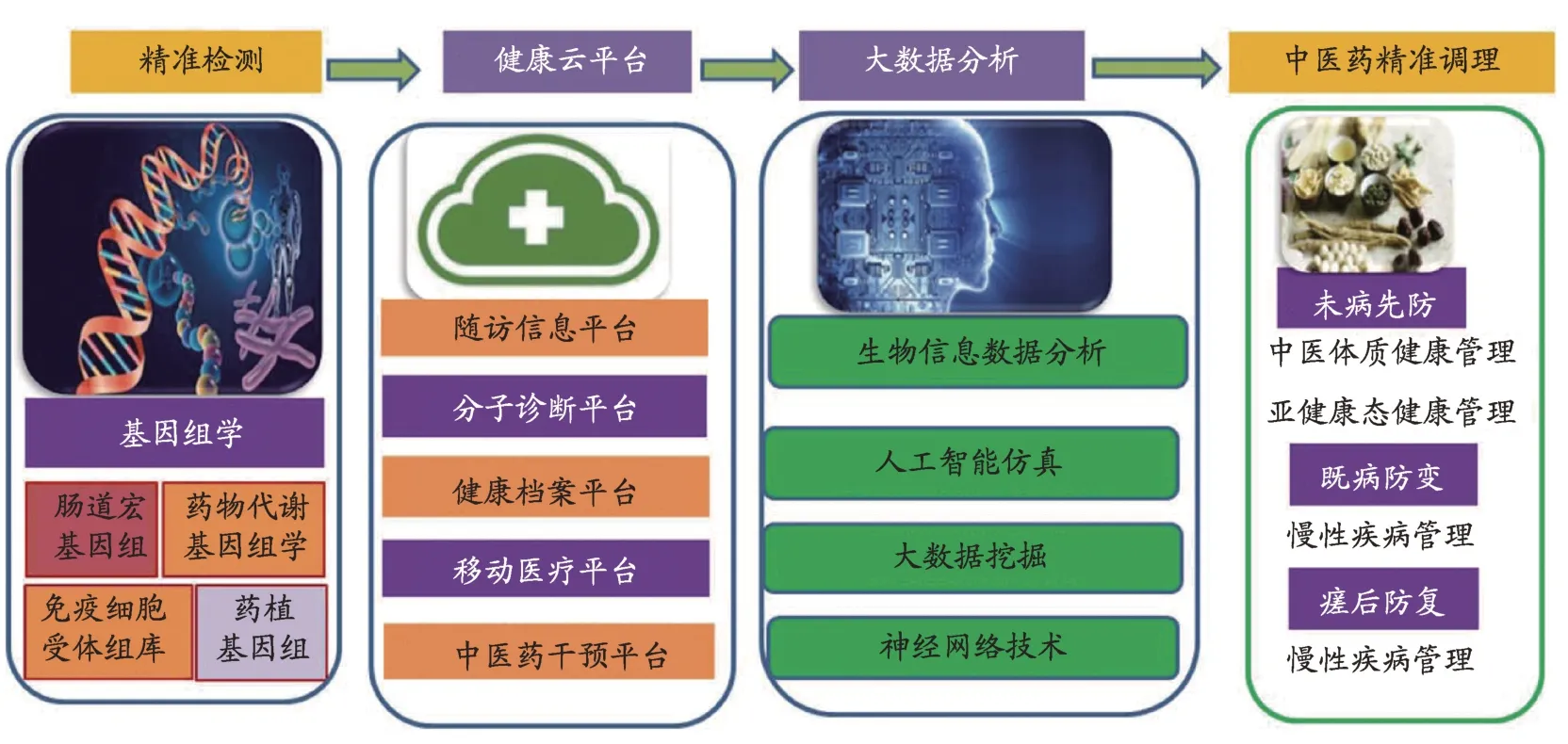

中医药原创思维和基本理论,结合现代分子细胞生物技术如基因组学、蛋白组学、代谢组学和免疫组学等技术,研制开发智能化中医药关键技术装备,从分子层面揭示“未病”客观指标,精准而系统地进行中医药治未病,开创中医精准医学新篇章。通过构建广义免疫组学研究中心(高通量基因测序与流式细胞技术平台)、样本库、数据平台、调查问卷设计部等,研究、建立健康人群与亚健康、重大慢性病(肿瘤)等疾病免疫力参数及相关模型,并逐步建立基于上述参数、模型的中医证候科学内涵研究参照及中药复方药效评价标准,使中医中药在疾病根源层面数字化、智能化,推进医学新整体观模式建立。研究内容包括:基于系统生物学的中医分子版治未病(中医精准健康管理)体系构建,中医药诊疗规律与智能化关键技术装备研究,基于广义免疫组平衡指数测评的中医病证研究与疗效评价,抗衰老与再生医学转化研究,临床分子诊断试剂与便携式医疗设备开发(图3)。

图3 分子版-治未病体系建设思路

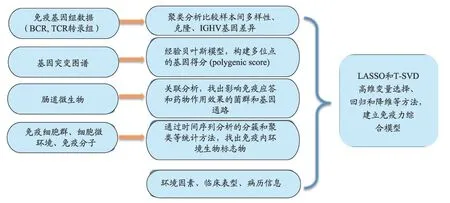

图4 基于广义免疫组多维信息的综合免疫力测评模型构建

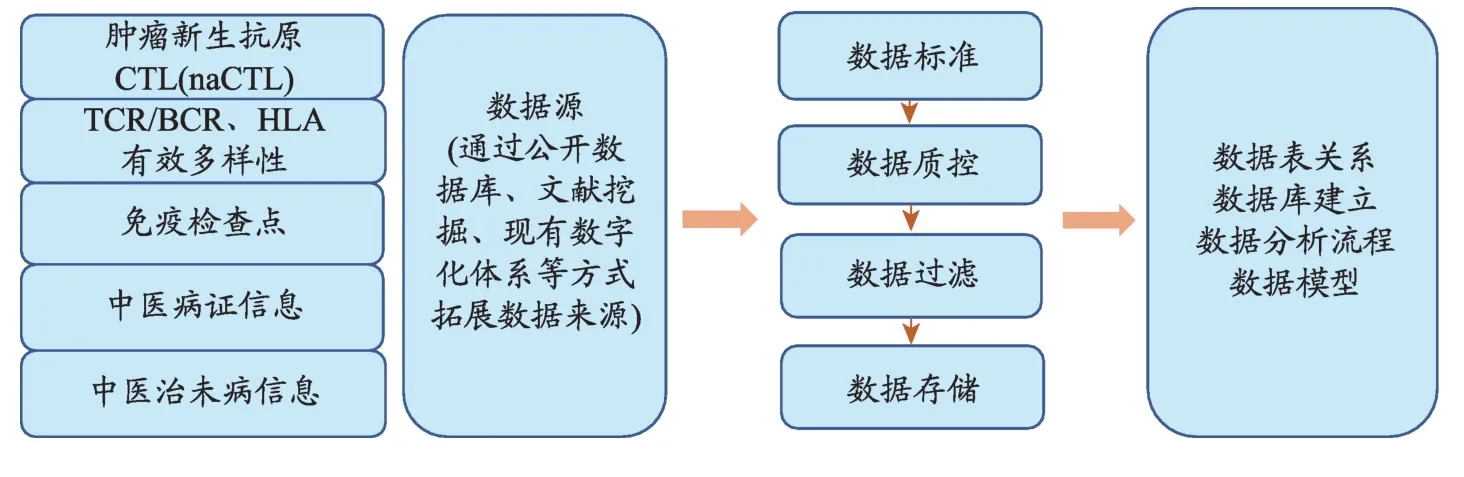

本团队提出的“分子版治未病——中医精准医学”及“基于中药复方适度调节原理与广义免疫组平衡监测的中医证候研究与中药复方药效评价新思路、新方法”、“基于肿瘤超早期免疫应答信息放大指标naCTL、TCR/BCR/HLA 有效多样性等免疫信息学多维指标的中医(肿瘤)治未病测知、评价模型(体系)构建”,创新性构思体现在4个方面:①在基于上述新思想的系列新评价体系构建过程中,充分引入多组学数据分析方法及相关算法,重视不同维度免疫力分析的高效整合,最后集合成综合广义免疫组多维信息的统计模型,力求评价客观、科学(图4);②基于免疫正常化的“漏斗式”评价为中医证候科学内涵发现、中药复方药效评价提供新思路、新方法依据该评价体系原理,同时依据中医理论运用中药干预,是解决中医证候复杂性和模糊性的重要微观研究方法,也是对中药成分(有效部位)、作用靶点研究的必要补充。该评价体系侧重最终汇集点——是否实现免疫正常化,这种“漏斗式”新方法评价化繁为简,易建立统一标准,为中医证候科学内涵及中药复方干预在免疫正常化微观机制研究方面提供新的思路与方法;③上述新思路、新方法或评价体系凸显中医理论哲学思想,并为中医(肿瘤)治未病提供微观信息放大及量化免疫学评价方法。如在中医分子版治未病肿瘤领域,新评价体系避开检测早期数量极少的肿瘤细胞,如CTC,ctDNA等,转而面向与肿瘤细胞直接相关、经其激活增殖至高数量级的肿瘤抗原特异T细胞(naCTL)、基于递呈并识别肿瘤新生抗原能力的TCR/BCR,HLA有效多样性(“扶正”)、免疫检查点(“平衡观”)等,并引入中医病证、治未病信息综合评价,通过免疫力数字化模型对人体抗肿瘤能力量化,呈现“看得见”及“看见多少”的免疫力,同时充分放大肿瘤超早期信息量,间接评价肿瘤细胞数量及病程(“驱邪”),为基于免疫正常化与整体观的具有中医特色的个性化干预提供新评价方法;④通过构建中医(肿瘤)治未病核心数据库,运用多种数据分析及相关算法,检测与肿瘤细胞直接相关的、经其激活、增殖至高数量级的肿瘤新生抗原特异性T细胞(naCTL),免疫组库有效多样性(TCR/BCR/HLA 在递呈、识别肿瘤新生抗原上的有效多样性),并引入免疫检查点(Check point)、中医病证(治未病)信息等,充分放大肿瘤超早期信息,同时,深度融合中医整体观、平衡观思想与扶正祛邪基本治则,为机体免疫正常化及中医(肿瘤)治未病提供量化测知、评价新方法(图5)。

图5 中医(肿瘤)治未病核心指标数据库

图6 基于AI与生命组学监测的中医信息管理系统——中医智能医生与上下游产业链

上述创新将有力推动生命组学与中医智能智能装备上下游产业链,由于该系列评价体系涉及免疫组学多维指标,可有效推动基于肿瘤免疫信息学的新一代肿瘤精准免疫诊疗产品开发,同时,通过整合naCTL、免疫检查点、TCR/BCR/HLA有效多样性信息与中医证候、中药复方多样性信息,可有效植入并加速多种中医智能装备,尤其是中医(肿瘤)诊疗智能装备开发进程(图6)。

(三)广义中药学与中药大品种培育

基于广义中药学(Generalized TCM)基本原理和“大中药、大健康、大产业”发展思路,依托四川省道地药材系统开发工程技术研究中心、四川省中医药标准化技术委员会等技术支撑平台,在国家公共卫生专项“全国第四次中药资源(四川)普查”、国家基本药物所需中药材种子种苗繁育(四川)基地、国家基本药物所需中药材种子种苗繁育(四川广安)基地、四川省级中药原料质量监测技术服务中心等基础上,将道地药材的传统知识、资源保护、质量标准、产品开发、临床应用的要素整合为一,开展川产道地药材生产区划与认证标准研究;深度开发中药材、饮片、中药提取物、中成药及其他相关大健康产品,在整合的前提下对道地药材的全技术链、全产品链、全产业链进行综合性创新,创新道地药材特色资源高值化开发新模式,开发市场急需的系列大健康产品与新药,在种植、制药、食品工业、日化工业、养身保健、文化传承、休闲旅游、电子商务、生态环保、精准扶贫、一带一路等多领域实现一、二、三产业联动,促进道地药材中药资源优势向产业化优势转化,在产业结构、经济效益、社会价值等方面体现显著的聚集效应。研究内容包括:广义中药学学术体系构建与大健康产业示范,川产道地药材系统研究与大品种培育,川产道地药材遗传信息、形成机制与认证标准研究,中医药大健康产品研究与产业化开发,特色藏药材系统研究与产业化开发。

本团队提出的广义中药学(generalized science of Chinese material medica)是在传统中药学和中医“治未病”理论基础上,从观念和理论上把中药理论、临床应用、综合开发、产业发展、健康服务、资源保护、生态环境、文化传承等相关的要素整合为一,基于全生命周期健康管理和中药适度干预的前提下,对中药的全技术链、全产品链、全产业链进行综合性创新,提出构建全新的广义中药学学术体系、中药材大品种培育体系与大健康产业服务体系,以指导中药大品种培育和推进中药大健康产业发展(图7)。广义中药学涉及技术和学科领域包括传统的中药学(本草学)、现代的中药学(狭义)、中药资源学、中药药理学、中药化学、中药产品学以及中药经济、中药文化、生态农业、中药健康服务等。根据广义中药学的定义,在当前大健康产业和健康服务业背景下,多领域、多产业、多技术的跨界融合是21世纪传承和发展中药学的必然趋势。一个开放的、动态的、可持续的现代中药学体系是推动中医药大健康产业和中药大品种发展的基础,可以避免知识日益专业化、精细化而使得中药学的前景趋向狭窄。

图7 广义中药学理论体系基本框架

三、科研团队及科技支撑条件

本团队现有研究人员34人,包括正高级职称专家11名,副高职称专家9名,美籍特聘资深教授2名,博士生导师2名,硕士导师5名。博士学位研究人员16名,硕士学位研究人员15名。四川省千人计划专家张翼冠博士、王剑波博士、严志祥博士、Subhush Gautam 博士、邵佳驹博士、李晓鲁博士等6名(图8)。目前在读博士后3名,博士研究生2名,硕士研究生13名。

“中心”主任为四川省中医药科学院院长赵军宁研究员(二级岗)、博士生导师,兼任四川省药理学会会长、四川省实验动物专家委员会主任委员、四川省中医药标准化技术委员会主任委员、四川省道地药材系统开发工程技术研究中心主任、四川省中药新药筛选与药理研究中心主任、世界中医药联合会中药新药创制专委会副会长兼秘书长、中国药理学会中药与天然药物药理专业委员会副主任委员以及《中药药理与临床》主编、《世界科学技术——中医药现代化》副主编、《世界中医药》副主编、《中国中药杂志》常务编委等。为国务院政府特殊津贴专家、卫计委有突出贡献中青年专家、四川省首届杰出人才奖、四川省学术和技术带头人、四川省天府万人计划创新领军人才、四川省有突出贡献优秀专家、四川省优秀创业人才等荣誉获得者。

“中心”现有实验室面积6000 余平方米,拥有NextSeq 500 测序仪、Experion 全自动电泳系统、Beckman Coulter 实验室全自动工作站、QuantStudio™12K Flex 实时荧光定量PCR 系统、Applied Biosystems®ArcturusXT™激光捕获显微切割系统、NanoPro1000 纳米超灵敏信号转导通路分析系统、LUMIStox300生物毒性测试仪、GEBiacore T200生物大分子相互作用分析仪,ThermoFisherCellInsightCX5高内涵细胞成像分析仪,PE/Lumina LT 小动物活体成像系统,BD FACSVerse 流式细胞仪,Tecan EVOlution2.09 全自动酶免工作站,SiRs 超高分辨率荧光显微镜、QX200 全自动微滴式数字PCR 系统等,用于基因检测、多组学研究、生物标志物和新药靶点筛选、药理机制研究,设备原值超过3000 万元。建有国家中医药管理局中药质量生物评价重点研究室,四川省道地药材系统开发工程技术研究中心,四川省中医药标准化技术委员会,四川省姜黄大健康产业技术研究院,四川省中医药管理局中药毒性快速检测实验室,四川省中医药管理局超分辨显微技术与神经药理实验室以及财政部中药ADME/Tox高通量并行性筛选评价技术平台,四川省中药新药筛选与药理研究中心,财政部道地药材系统研究开发技术平台,川产道地药材大品种培育四川省中医药产业创新团队,中药毒性生物评价研究四川省青年科技创新研究团队,华东产业技术研究院等。

图8 赵军宁科研团队部分成员合影(第一排左4为赵军宁研究员)

四、转化效益与前景展望

图9 赵军宁研究员主编的部分专著

图10 赵军宁科研团队自主研发、联合开发的部分药品、膳食补充剂、化妆品

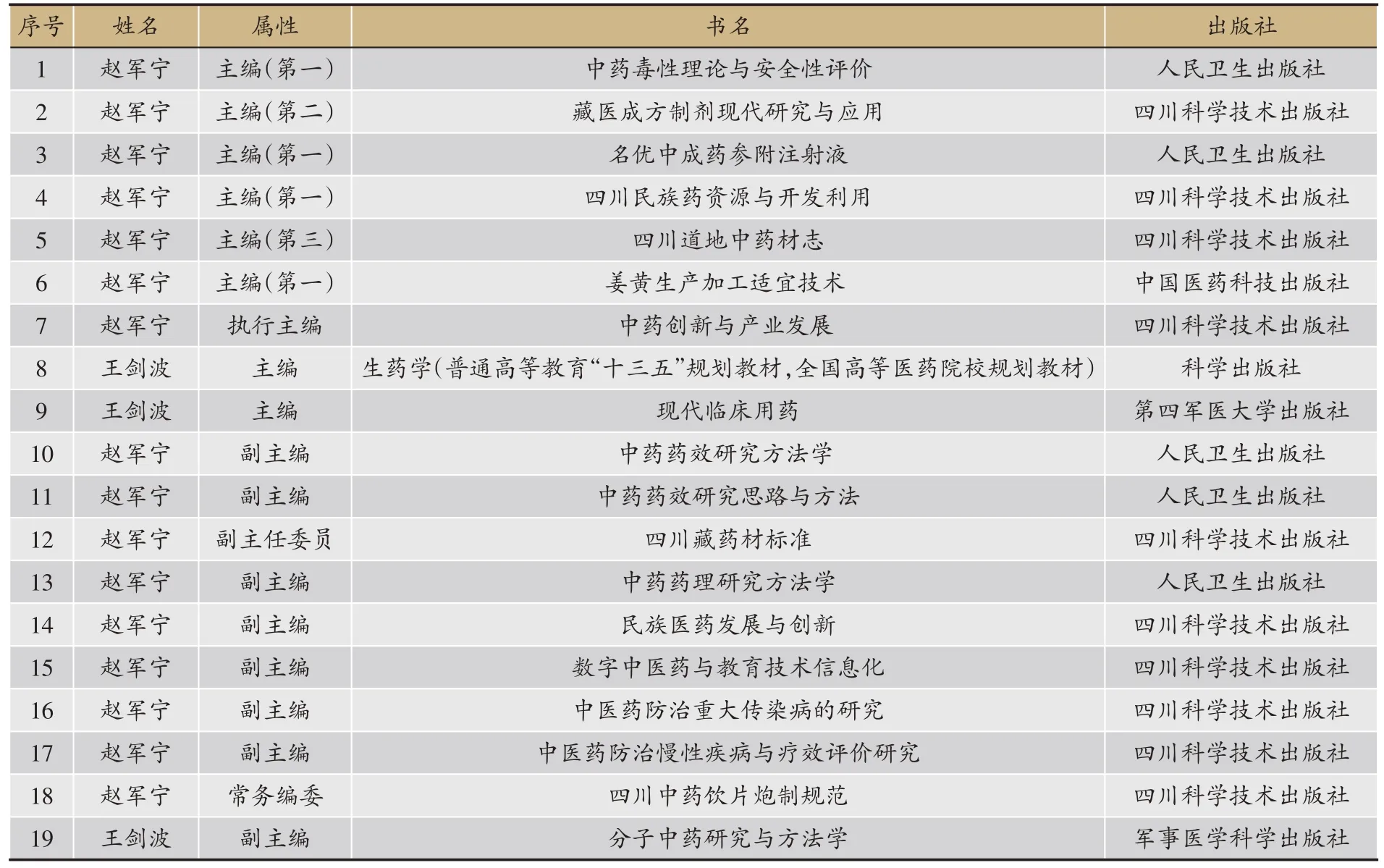

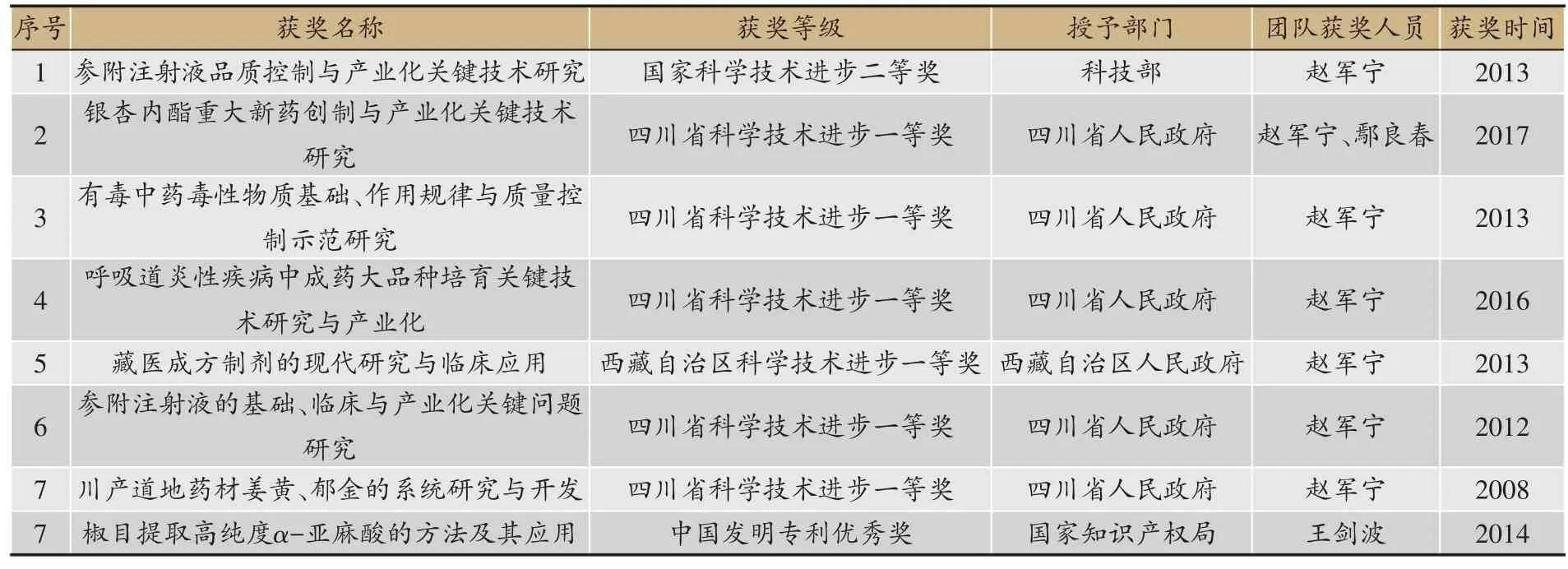

“中心”积极开创中医药“基础-临床-产业”多向性转化新模式,近10年团队承担国家自然科学基金面上项目、国家重大新药创制专项课题、973项目课题、国家发改委高技术产业化项目等国家级项目(课题)20余项。主研银杏内酯注射液、然降多吉胶囊等新药研发50余项,开发姜黄系列保健品、膳食补充剂、日化产品等50余项(图9、图10)。主编、副主编大型专著18部(表2),公开发表论文300余篇(表3),发明专利授权20项,软件著作授权2项,研究制定《川产道地药材标准编制通则》等省级及行业技术标准12项,培养硕士、博士、博士后50余名。获得国家科技进步二等奖1项,省部级科技进步一等奖6项、二等奖4项(表4),相关技术成果转化直接经济效益超过260亿元,利税超过80亿元。

其中,与成都百裕制药合作的银杏内酯注射液于2012年成功上市,获中国十大重磅处方药第一位、中国医药创新品牌最具临床价值创新中药、中国专利优秀奖、国家重点新产品等殊荣。与甘孜州藏医院合作的然降多吉胶囊于2014年获批上市,系国内实施药品注册办法以来首个获批的藏药创新药物。与美国Sainthood Naturals Inc.合作、按照FDA《膳食补充剂健康与教育法》(DSHEA)技术要求,符合美国DSHEA 指引的GMP规范,成功研究开发和创制两个品牌BioTerra Herbs和Herbtheory共计9个姜黄复方膳食补充剂产品,均获得美国FDA颁发的自由销售证书并在美国主流市场成功实现销售。

“中心”未来将按照依据国家创新创业政策,积极探索市场化混合制运行机制,同时明确责权利,整合各部门优势学科及产业、产品,及时转化并推动市场壁垒建设,定位整体发展方向与商业模式,实现传统中医药理论与现代转化医学前沿理论技术融合发展,为我国中医中药产业与健康服务业发展提供重要理论技术支撑,助力四川成都建设全球中医药精准医学和新药、新产品转化中心。学术与市场良性互动发展,联合创造社会效益与经济效益。预期目标:①建设我国首个独立运营的、符合中医药特点的转化医学研究机构,打造国家中医药传承与创新体系重要的转化中心;②构建面向中医药全产业链的“基础-临床-产业”多向性转化公共服务平台,助推道地药材系统研究、中药新药创制与临床应用转化等新技术、新设备、新产品等重大科技成果应用转化;③建设基于“基因组学+信息技术+智能健康管理”和“分子版治未病”个性化智能干预的中医药精准医学中心,全面提升中医药临床服务能力;④建立具有国际影响力的中医药转化医学网络化运营体系,服务国家“一带一路”战略。

表2 团队编写著作情况

表3 团队发表的部分文章

表4 团队及成员近年获奖情况

地址:成都经济技术开发区成龙大道二段1666号

邮编:610100

电话:(028)84348180

邮箱:scTCMzhzx@126.com