选考生“科学探究与创新意识”素养的现状

2019-08-27竺丽英王良民

竺丽英 王良民

摘要: 研究以高二化学选考生为例,借助微视频技术,采用PTA量表法,从问题与假设、优选与设计、操作与实践、分析与推理、表达与交流等要素,探查学生“科学探究与创新意识”素养的现状。结果发现,学生在该素养上的整体表现处于中等水平,假设表述不够科学,用品选择、方案设计的创新性有待提升,实验操作不够严谨,推理、结论能力还可加强,多种表达方式的整合设计不够完美。

关键词: 化学选考生; 科学探究与创新意识; 微视频; 表现性评价 文章编号: 10056629(2019)6002206 中图分类号: G6338 文献标识码: B

1 研究背景与问题

科学探究是国际科学教育研究的热点,也是我国高中化学新课程改革的基本理念之一,早在2003版的高中化学课程标准中,就明确提出要通过以化学实验为主的多种探究活动,强化学生的科学探究意识,培养创新精神和实践能力[1],2017版课标更是将“科学探究与创新意识”列为化学学科核心素养的五大内容之一。高考实行选考改革后,选考生作为一个特殊的群体,今后有更大的几率从事化学领域相关的工作或研究,其在“科学探究与创新意识”素养上的水平高低将直接影响化学专业人才的培养和化学学科的可持续发展。

然而,由于课堂教学时间、实验器材等诸多现实条件的限制,教师很少有机会能现场指导和评价学生的科学探究能力与创新意识。微视频技术是信息技术辅助教学的一种新路径,在教育领域中除了广泛应用于教师专业发展的技能培训和智慧教育的学习资源供给之外[2],还被用于学生科学实验能力的表现性评价研究[3],不仅能清晰记录、展现整个实验探究过程,还有助于训练其信息技术的媒体设计及应用能力。为此,研究尝试借助微视频技术,探索评价新高考改革背景下化学选考生在“科学探究与创新意识”素养上的表现水平,为有效提升选考生的化学学科核心素养、因材施教地开展选考、学考的分类教学提供数据支持。

2 研究设计

研究对象选择

研究以浙江省某中学高二年级的化学选考生为对象,该校学生的学业水平整体处于全省中等偏上。目前该校实行选课走班制,学生在高一下学期期末就确定了高考自选科目,高二上学期开始进入学考、选考的分类走班教学。

评价量表设计

尽管大家在表述“科学探究”时概念内涵稍有差异,但对其主要环节的界定基本一致,一般都包含提出问题、猜想假设、设计方案、实施方案、得出结论、解释评价、交流讨论等。如2017版课标提及的“科学探究与创新意识”素养目标要求学生: 能发现和提出有探究价值的化学问题,能依据探究目的设计并优化实验方案,完成实验操作,能对观察记录的实验信息进行加工并获得结论;能和同学交流实验探究的成果,提出进一步探究或改进的设想;能尊重事实和证据,破除迷信,反对伪科学;养成独立思考、敢于质疑和勇于创新的精神[4]。且在对这些环节的评价上,大多采用PTA量表法[5]。为此,研究也尝试利用PTA量表法,依据科学探究的开展过程,将“科学探究与创新意识”素养分为5个基本要素: 问题与假设、优选与设计、操作与实践、分析与推理、表达与交流,并根据不同的特征要求,把每个要素分为3个水平。

“问题与假设”要求学生能敏锐地发现有探究价值的化学问题,并根据已有的化学知识和生活经验,明确研究目的,提出猜想,做出假设和预测,水平划分依据学生理解问题、表述假设的准确程度。“优选与设计”要求能依据提出的假设,选择最适宜的实验药品和器材,设计最佳路线或方案。将实验选材的简便性、方案设计的科学性及新颖性作为水平划分的标准。“操作与实践”评价学生是否能根据实验的要求,完整地开展实验操作,得到明显的实验现象,确保实验的成功率,水平划分时依据实验过程的完整性、操作的规范性、熟练性以及实验的成功率等。“分析和推理”要求学生根据实践操作得到的事实数据,进行筛选和处理,做出相应的推论,解释误差及与预想结果不一致的现象,推理与结论的科学性是评判该要素的重要特征。“表达与交流”考查学生对实验过程与结果的展示能力,基于微视频技术的表现性评价主要利用实验报告和微视频两种手段,通过口头语言、书面文字、动手操作等多种形式,评价学生的实验表现力,研究根据实验报告和微视频的完整性、清晰性、多种展示形式之间的配合性以及视频所含的技术水平等对其进行等级划分。

为确保观察量表的有效性,研究邀请了3位资深的高中化学教师,对量表的基本要素及行为标准进行了细致的评判,修改了部分语言表述,使其更加清晰明确、简洁精炼,最终形成了“科学探究与创新意识”PTA评分量表,见表1。

微视频任务设计

酸碱指示剂是中学化学的重要内容,学生在初中就已经知道了室温下溶液酸碱性的判断,学会了使用石蕊、酚酞等常见的酸碱指示剂和pH试纸测定溶液的酸碱性。在此基础上,苏教版高中化学“化学反应原理”模块教材专题3第二单元设置了“溶液的酸碱性”,进一步探讨了任何温度下溶液的酸碱性判断、pH的计算及测定等。

“自制酸碱指示剂”的表现性任务安排在9月中旬的一个周末,作为“溶液酸碱性”单元学习的“先行组织者”。具体要求是: 挑选一种植物,利用家里可以找到的材料,自己制作一种酸碱指示剂,并用其检验日常生活中常见物质的酸碱性。学生需借助手机等电子产品记录整个实验过程,包括展示选用的植物原料、具体步骤以及最终显色结果,同时,对微视频实验的时间和技术处理也有一定的要求,详见表2。

微视频观察评定

研究共收到实验微视频108个,其中,有3个无法播放,视为无效,最终得到有效视频105个,有效率为972%。研究者先仔细观看每位学生的实验视频和实验报告,根据制定的PTA量表,进行初步评分,并用代码记录结果,如分别用数字1、 2、 3代表三个水平,在“表达与交流”要素,還单独设置了“美化技术”与“表达方式”两个栏目,代码分别为:“1=无美化、2=有美化”,“1=讲解和文字兼有、2=讲解、3=文字、4=两者均无”,为后续实验表现力的深入分析提供基础,具体见表3。

例如,1号学生选用月季花作为指示剂来源,提出的假设为“月季花可以使不同的溶液变色”,基本理解了需要探究的问题,但表述不够准确,混淆了实验现象与研究假设的概念,该要素记为“2”;通过拇指堵住饮料吸管的操作来量取液体,实验用品简便易得,而且灵活利用了虹吸原理,非常有创意,在“优选与设计”上记为“3”;用倾析法分离指示剂汁液时采用直接倾倒的方式,没有借助引流棒,以致部分沉淀混入倾析液中,操作不够规范,但实验现象依然明显,因此,“操作与实践”要素记为“2”;在“分析与推理”中,只演示了将月季花指示液滴加到白醋、洗洁精等溶液的操作,没有进一步分析推理,缺少结论,评为“1”;从实验表现力看,上交的实验报告内容基本完整,视频展示清晰,而且由于指示劑浸泡的时间较长,他还进行了剪辑处理,但非常遗憾的是他在整个实验过程中都没有语言讲解,只是在用品介绍等环节加了字幕说明,为此,在“表达与交流”维度只能评为“2”,“美化技术”评为“2”,“表达方式”评为“3”。

为确保视频分析的信度,两周之后,研究对所有实验视频进行再次评分,并利用斯皮尔曼等级相关系数计算两次评分的一致性,得到系数在0831~0881, p=0000<0001,均有显著相关,评分者信度较高,数据可见表4。

3 研究结果分析

数据处理主要利用Excel 2010和SPSS 240软件,利用单样本χ2检验,比较不同水平上的学生人数差异,并用百分条图展示人数分布,具体可见表4和图1。

“问题与假设”要素表现

具体来看,处于水平3的学生最多,有51人,占486%,有将近一半的学生能完全理解“自制酸碱指示剂”的探究任务,清晰、明确、科学地表达假设,如“我认为紫甘蓝可以用来制作酸碱指示剂”。水平2有46人,占438%,其表现大多和1号学生类似,能基本理解问题,但对假设的表述不够准确、严谨,无法正确区分“现象”和“假设”。处于水平1的学生最少,只有8人,他们不管是在实验报告的“问题与假设”栏目,还是在微视频中,都没有提出任何假设。究其原因,有个别是因为作业态度不认真,忽视了研究假设,还有个别是由于化学基础水平较低,不知道如何进行假设。

“优选与设计”要素表现

由图1可知,水平1的学生最少,只有5人,存在明显的科学性错误。水平2有73人,占695%,人数最多,大都能根据既定的假设,选择生活中简便易得的用品,如紫甘蓝、苋菜、葡萄、火龙果皮、牵牛花等颜色较深的蔬菜、水果和花朵,作为酸碱指示剂的原料,用一次性杯子、碗碟作为反应容器,用筷子充当搅拌棒等;设计的实验方案也基本合理,一般都是先通过酒精浸泡、煮沸、榨取等方式提取指示剂,然后再用白醋、食盐水、洗洁精、肥皂液等家里常见的液体检验指示剂的颜色变化,但设计的方案新颖性不足。处于水平3的学生有27人,接近25%左右,他们选择的用品简便易得,探究方案科学合理,可行性强,而且在选材或方案设计上表现了一定的创意,如用矿泉水瓶、胡萝卜作为捣碎植物用的杵,将月饼盒子镂空制成试管架,利用吸管的虹吸原理量取液体等。

“操作与实践”要素表现

本探究需要学生完成两个主要操作: 一是,提取植物的汁液;二是,通过在不同酸碱性溶液中的颜色变化,验证这种植物的汁液是否能作为酸碱指示剂,同时,该过程也一并检验了生活中常见物质的酸碱性。χ2(2, N=105)=41200, p=0000<0001,有极其显著差异。

从图1可知,学生在“操作与实践”维度上的表现不是非常理想,处于水平3的只有30人,也即只有不到30%的学生能完整、规范、熟练地使用各种器材,成功完成实验,并能灵活处理实验操作中的偶发事件。水平2的学生居多,有64人,占610%,他们都能较完整地完成两个任务,但是会缺少仪器、用品介绍等一些次要的步骤;实验操作存在些许不规范的地方,如倾析法分离指示剂汁液时未考虑引流等。有11人处于水平1,实验过程不完整,或是只有指示剂汁液提取的过程,忘记了指示剂的验证,或是刚好相反,只有指示剂和白醋、洗洁精等检测液的混合过程;实验操作不够规范,如有学生用筷子捣一次性纸杯中的苹果,用力过猛导致纸杯被击穿等。

“分析与推理”要素表现

就本探究任务而言,在“分析与推理”要素中需要学生结合自己制作的指示剂在不同酸碱溶液中的颜色变化,做出“选定的植物是否能作为酸碱指示剂”的论断。研究得到χ2(2, N=105)=15829, p=0000<0001,差异极其显著。

图1显示,处于水平2和水平3的人数相差不大,分别为47人和42人,占448%和400%。可见,在“分析与推理”方面,将近85%的学生能对实验现象进行正确解释,但其中却只有一半能基于这些事实现象进行科学推理,得出准确的结论。例如,有学生只记录了白醋、洗洁精、食盐水在提取的紫甘蓝溶液中的颜色变化,却没有进一步呼应假设,得出“紫甘蓝可以作为酸碱指示剂”的结论;有些学生有推理和结论,但得出的结论却不科学,如有人用茄子皮提取指示剂,实验现象为“茄子皮提取液为棕黄色,加入小苏打溶液中呈现淡黄色,加入白醋中呈橙黄色”,颜色变化并不明显,茄子皮并不适合作为酸碱指示剂,但他却接受了原来的假设。此外,还有16人处于水平1,没有对实验现象进行分析、推理和反思,缺少实验探究结论。

“表达与交流”要素表现

与“操作与实践”要素类似,只有30%左右的学生表现完美,不仅在实验报告上内容完整、字迹清晰,实验视频清晰流畅,讲解演示配合密切,而且对视频还有技术处理。一半左右的学生处于中等水平,虽然实验报告基本完整,实验视频清晰,但整体设计不够完美,要么缺少语言讲解,只有文字,要么缺少剪辑、美化等技术处理。而剩余20%左右的学生均处于水平1,或是缺少实验报告,或是视频展示不够清晰,缺少讲解和文字说明,或不够连贯,视频断片卡壳严重。

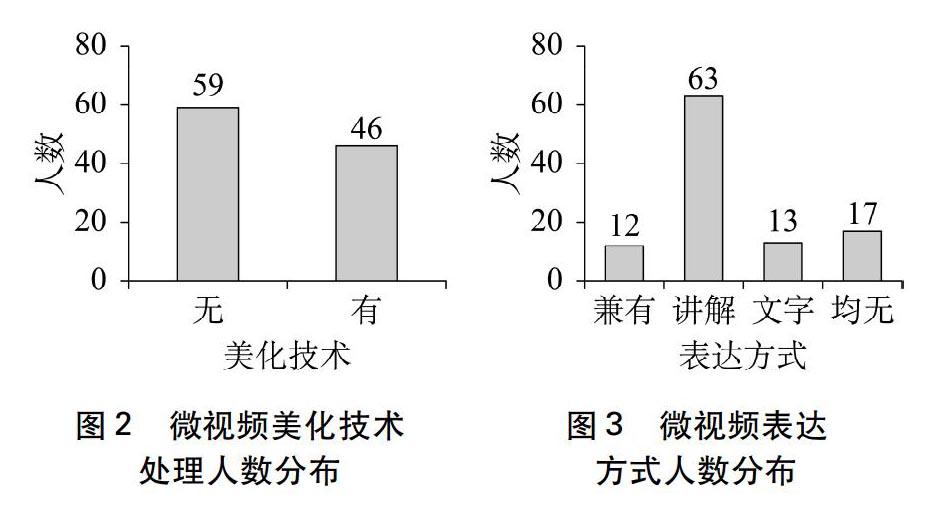

具体来看,在105个微视频中,有视频剪辑、美化等后期处理的学生有46位,见图2。如有学生为视频添加了优美的背景音乐,有学生对关键操作和实验现象进行了字幕说明,还有学生对时间较长的指示剂浸泡过程进行了剪辑处理,具有一定的信息技术处理能力。而在语言、文字等表达形式的综合应用上,既有语言讲解,又有文字说明的有12人;配合语言讲解的有63人,人数最多;只有文字輔助说明的有13人;而两者皆无的有17人,见图3。可见,边讲边实验是学生在微视频探究中的主要表现形式。

4 研究结论与展望

研究基于微视频技术,利用PTA量表法,以“自制酸碱指示剂”实验为载体,探查了高二化学选考生在“科学探究与创新意识”素养上的表现,结果发现: 学生的素养整体处于中等水平,不够严谨、科学和完善。从人数分布看,除了“问题与假设”要素外,其余4个要素都是水平2上的比例最高。从具体表现看,学生能理解科学探究的任务,但对假设的表述还不够科学,教师需要引导学生进一步理清研究假设、实验现象、研究结论等概念之间关系;能合理选择实验用品、设计实验方案,但创新意识还有待提升;能基本完成实验的主要操作,但难免会存在遗漏次要步骤或操作不规范等缺陷,不够细致严谨;能对实验现象和过程进行分析、解释和反思,但却无法据此进行科学推理得出相应的结论,甚至忘记得出结论这一步骤,科学探究不仅包括客观物质性的“动手”操作,还包括蕴含大量创造性思维和科学理性的“动脑”思考与“动嘴(笔)”论证[6],可见,选考生的推理能力有待提高;在实验表达方面,能基本完成书面实验报告,清晰地展示实践操作过程,边讲边实验者较多,技术美化的也不少,但语言讲解、动手操作和技术处理等多种表达形式共同整合的却不多,微视频的整体设计还不够完美。

研究只利用微视频技术的表现性评价探查了选考生在“科学探究与创新意识”素养上的现状,在后续研究中,将进一步探索性别、学业成绩、其他选考科目等因素与该素养之间的相互关系及作用机制,尝试采用课堂实验探究、课外自主实验、趣味实验校本选修课等进行核心素养提升的实证研究。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(实验)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2003: 2.

[2] 孔利华, 温小勇, 焦中明. 微视频支持下的“学—教”学习模式实验研究——以“信息技术课程与教学论”为例[J]. 电化教育研究, 2015, (2): 83~88.

[3] 竺丽英, 王祖浩. 基于微视频技术的自主科学实验能力评价研究[J]. 电化教育研究, 2016, 37(7): 99~105.

[4] 中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018: 6.

[5] 文庆城, 许应华. 中学生化学猜想与假设能力的评价初探[J]. 化学教学, 2005, (Z1): 42~44.

[6] 唐小为, 丁邦平. “科学探究”缘何变身“科学实践”? ——解读美国科学教育框架理念的首位关键词之变[J]. 教育研究, 2012, (11): 141~145.