教学即研究:让学科核心素养在课堂落地

2019-08-27陆军

摘要: 在《普通高中化学课程标准(2017年版)》确立“素养为本”教学理念的背景下,按照广义“教学即研究”的指向,从理解国家意志、把握学科结构和尊重认知规律等方面出发,思考与教学价值、教学内容和教学方法等对应的为什么教、教什么和怎么教等基本问题,能准确定位学科核心素养目标、深入挖掘学科核心素养功能、全面实现学科核心素养价值,从而有效保障学科核心素养在课堂教学中的落地生根。

关键词: 教学即研究; 学科核心素养; 素养为本; 课堂教学 文章编号: 1005 07 中图分类号: G6338 文献标识码: B

“教学即研究”最初是美国哈佛大学达克沃斯教授提出的教学思想,她倡导教师要“去倾听学习者,并让学习者告诉我们他们的思想”,而“不是把事物解释给学生听”,也就是教师要“与学生共同做研究”“引导学生通过研究进行学习”。从广义的视角来看,“教学即研究”不仅倡导教师用研究的方式组织教与学的有关活动,还应该研究教学的全部要素,不断探寻“教学为什么要研究”“教学应该研究什么”和“教学怎样进行研究”等基本问题的“时代答案”和“自己答案”[1]。《普通高中化学课程标准(2017年版)》(以下简称《课程标准》)要求教师确立“素养为本”的教学理念,“积极开展‘素养为本的课堂教学行动研究,在行动研究中总结和提炼发展学生化学学科核心素养的有效途径、方法和策略,提升自身开展‘素养为本的课堂教学能力”[2]。对此,按照广义“教学即研究”的指向,从理解国家意志、把握学科结构和尊重认知规律等方面出发,思考与教学价值、教学内容和教学方法等对应的为什么教、教什么和怎么教等基本问题,能有效保障学科核心素养在课堂教学中的落地生根。

1 理解国家意志,多角度厘清学科核心素养涵义

中国知网收录的文献表明,早在20世纪90年代就有关于创造素质培养的论述使用了“核心素养”一词,认为“探索能力和创新能力”是创造素质的“核心素养”[3]。自教育部在2014年3月印发的“关于全面深化课程改革 落实立德树人根本任务的意见”中,明确提出“研究制订学生发展核心素养体系”,并“修订课程方案和课程标准”“进一步明确各学段、各学科具体的育人目标和任务”的要求之后,“核心素养”便成了我国教育研究的热点,相关研究成果呈“井喷”之势涌现。2016年9月和2018年1月先后颁布的“中国学生发展核心素养”以及“普通高中课程方案和语文等学科课程标准(2017年版)”居于相关研究成果中的核心地位,是新时期我国普通高中教育落实立德树人根本任务的重要依据。

“中国学生发展核心素养”是“党的教育方针的具体化、细化”。学科核心素养是“学生学习该学科课程后应达成的正确价值观念、必备品格和关键能力”。《课程标准》将化学学科核心素养划分为“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”“科学探究与创新意识”“科学态度与社会责任”5个方面。从理论上说,化学学科核心素养支持着学生发展核心素养的形成,应该从属于学生发展核心素养并被学生发展核心素养所包含。然而,有研究表明化学学科的“宏观辨识与微观探析”和“变化观念与平衡思想”,以及物理学科的“物理观念”、生物学科的“生命观念”等不在“中国学生发展核心素养”的要素之中[4]。其实,“宏观辨识与微观探析”和“变化观念与平衡思想”对应化学学科特有的元素观、微粒观、结构观、变化观以及从属于变化观的定量观、守恒观、平衡观、能量观等化学观念,它们与物理观念、生命观念以及科学思维、科学探究、科学态度等一起,是形成学生发展核心素养中包括理性思维、批判质疑、勇于探究等在内的科学精神素养的基础。

虽说学科核心素养是对知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等三维目标的整合,但从许多学科核心素养的具体要素来看,其中并不直接包含知识层面的内容。对此,有人质疑,难道知识就不是素养?没有学科知识哪来学科素养?余文森教授则认为这“实际上就是知识与素养的关系问题”。因为“教育无非是将一切已学过的东西都遗忘后所剩下的部分”,其中遗忘的东西是具体知识,剩下的才归属于素养的观念、品格和能力等范畴。实践表明,学科知识是形成学科素养的载体,学科活动才是形成学科素养的渠道。因为“学科知识是不能直接转化为素养的,简单的复制、记忆、理解和掌握是不能形成素养的。学科活动意味着对学科知识的加工、消化、吸收,以及在此基础上的内化、转化、升华”[5]。但是没有学科知识作为载体无法进行相关的学科活动,更無法内化、转化和升华为学科素养,所以“素养为本”的课堂教学必须由相关学科知识的学习活动所组成,而且其中不同的知识具有不同的教育价值,能支持不同类别和不同水平的学科核心素养的形成。《课程标准》将学科核心素养划分为5个要素和4级水平,正是由于不同知识的教育价值不同所决定的。

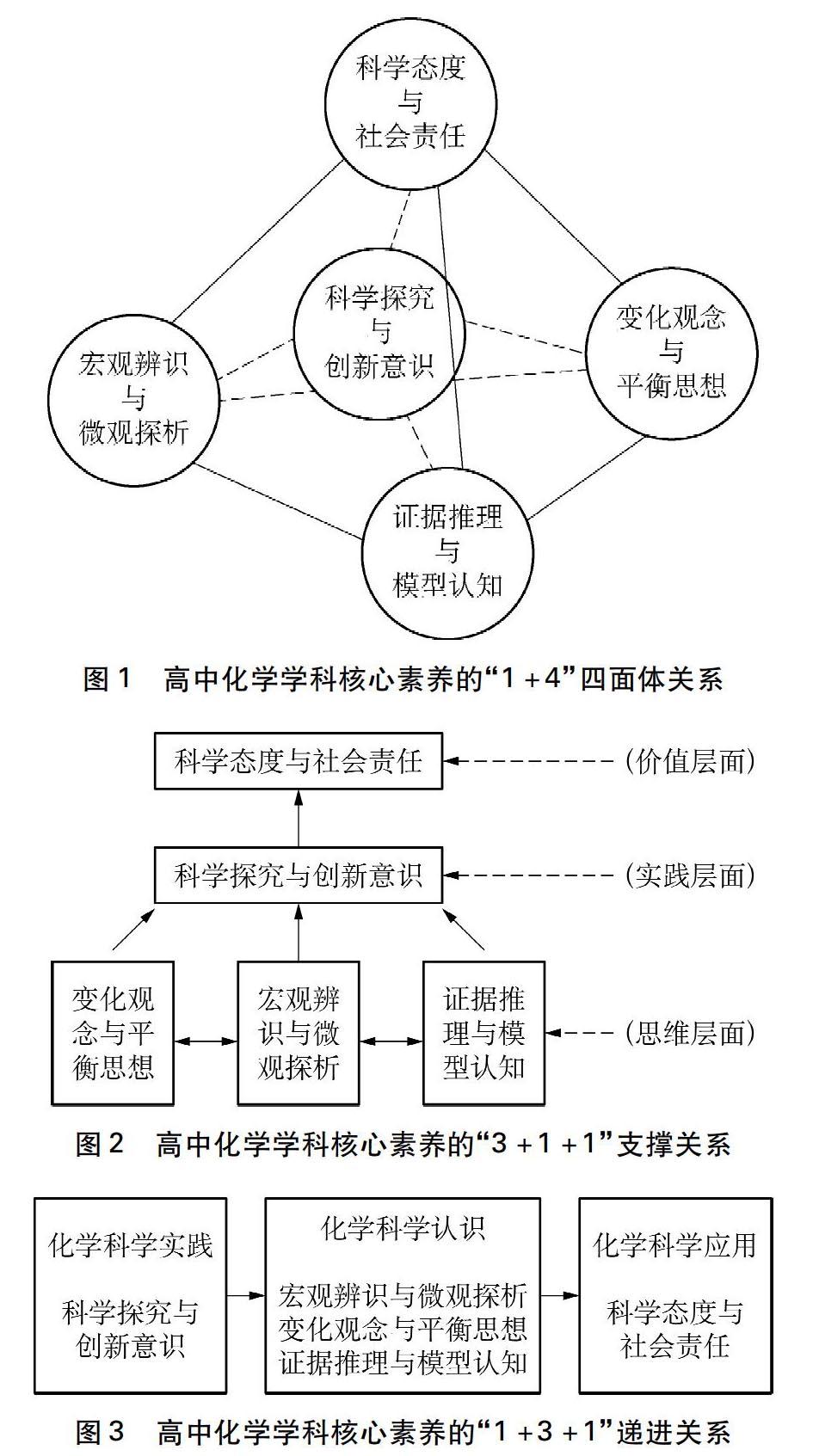

对于高中化学学科核心素养的5个要素,在不同观察者眼中有着不同的相互关系。吴星教授认为可以表示成“1+4”的四面体关系(如图1所示)。其中,“科学探究和创新意识”在中心位置;“宏观辨识与微观探析、变化观念与平衡思想”既以化学科学探究为载体,又是化学科学探究的研究内容和思维视角;“证据推理与模型认知”是化学科学探究形成结论的思维方法;“科学态度与社会责任”是化学科学探究在态度情感和价值观维度的重要成果[6]。王后雄教授认为5个要素分属思维、实践和价值三个不同层面,呈“3+1+1”的支撑关系(如图2所示)[7]。郑长龙教授则以哲学认识论的“实践—认识—再实践”的一般过程为依据,认为5个要素分属实践、认识和应用三个不同阶段,呈“1+3+1”的递进关系(如图3所示)[8]。其实,不管进行怎样的观察与分析,同一学科的核心素养要素之间总是呈互补关系,反映学科教学在核心素养目标、功能与价值等方面的全貌。正如《课程标准》所描述的,“‘宏观辨识与微观探析‘变化观念与平衡思想‘证据推理与模型认知要求学生形成化学学科的思想和方法;‘科学探究与创新意识从实践层面激励学生勇于创新;‘科学态度与社会责任进一步揭示了化学学习更高层次的价值追求”,“化学学科核心素养将化学知识与技能的学习、化学思想观念的建构、科学探究与问题解决能力的发展、创新意识和社会责任感的形成等多方面的要求融为一体, 体现了化学课程在帮助学生形成未来发展需要的正确价值观念、必备品格和关键能力中所发挥的重要作用”[9]。

总之,只有厘清中国学生发展核心素养与学科核心素养、核心素养与三维目标以及学科内部核心素养之间的关系,才能正确理解国家意志,准确定位学科核心素养目标,并用学科核心素养目标引领自己的教学行为,保障“素养取向”学科教学的真正实施。

2 把握学科结构,多层面挖掘学科核心素养功能

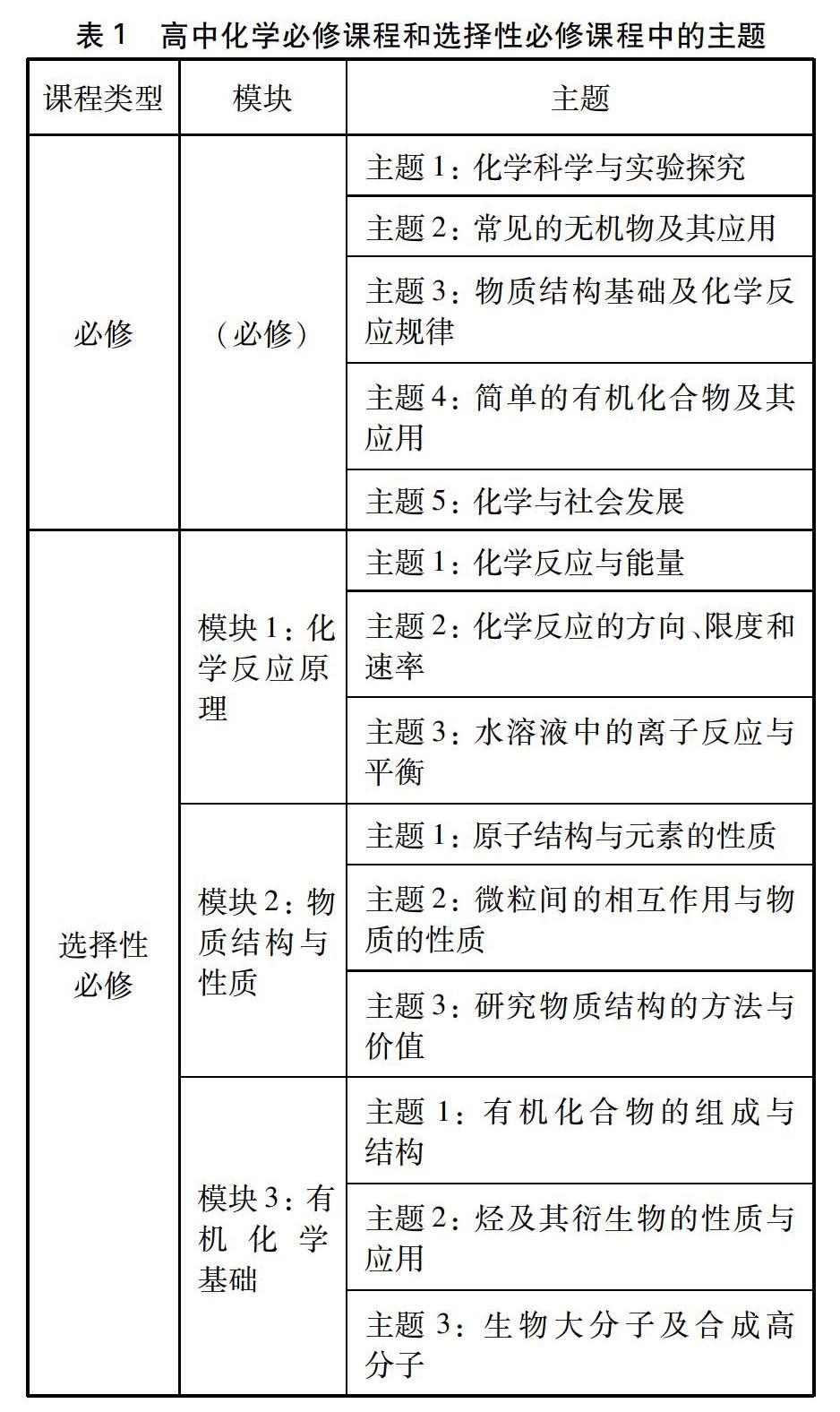

《课程标准》所设置的高中化学课程包括必修、选择性必修和选修三类课程,其中,必修课程、选择性必修课程的模块和选修课程的系列又划分为相应的主题(必修课程和选择性必修课程各模块的主题如表1所示)。在此基础上,课程中的每 个主题又包括若干具体内容,如必修课程的主题2“常见的无机物及其应用”包括“21元素与物质”“22氧化还原反应”“23电离与离子反应”“24金属及其化合物”“25非金属及其化合物”“26物质性质及物质转化的价值”以及“27学生必做实验”等相关内容。选择性必修课程模块3“有机化学基础”的主题2“烃及其衍生物的性质与应用”包括“21烃的性质与应用”“22烃的衍生物的性质与应用”“23有机反应类型与有机合成”“24有机化合物的安全使用”以及“25学生必做实验”等相关内容。

郑长龙教授在论述化学学科主题时曾以“离子反应”为例,认为“离子反应”主题是对“电解质”“电离”“电离方程式”“离子反应发生的条件”“离子反应的实质”和“离子方程式”等化学知识所共同具有的化学学科属性的反映[10]。“离子反应”主题与必修课程中主题2“常见的无机物及其应用”的具体内容“23电离与离子反应”相对应。而对于主题2“常见的无机物及其应用”的其他具体内容,如“24金属及其化合物”在实际教学中有时与“25非金属及其化合物”组合成相对较大的“无机物的相互转化”主题,有时也可以分解成“钠及其化合物”和“铁及其化合物”,或“金属”“金属氧化物”“金属氢氧化物”和“盐”等相对较小的主题。由此可见,实际教学中的主题与《课程标准》设定的主题不一定完全相同,可以根据学生实际和教学进程等相关因素进行适当的重组。但值得注意的是,无论是《课程标准》设定的主题还是教师重组的主题,一定要能够统摄一类具体学科知识,并且与学科核心概念或学科思想及学科观念等相对应。

由于各学科主题所统摄或涵盖的学科知识量各不相同,所以不同主题又可以分解为数量不等的教学课时。关于教学课时对应的课堂结构,郑长龙教授曾迁移地质学范畴板块构造理论中的“板块”,认为课堂教学板块是课堂教学的构造单元,课堂教学是由一个个板块构成的,各个板块有机地联系构成课堂教学的整体,而每个教学板块又可以分解成若干学习任务[11]。如“氧化还原反应”是高中化学必修课程主题2中的一个具体内容,其本身实际就是化学学科的核心概念,教学时可以成为一个相对独立的主题,并且可以安排两个教学课时。其中,第1课时的重点是形成认识化学反应的微观视角,了解氧化还原反应本质,建构氧化还原反应的认识模型;第2课时的重点是建构氧化还原反应的分析模型,了解氧化还原反应的有关规律。《课程标准》在附录2中将“氧化还原反应”(第1课时)设计成了“【板块1】宏观现象”“【板块2】微观本质”“【板块3】问题解决”3个教学板块和“【学习任务1】实验探究食品脱氧剂的作用”“【学习任务2】揭示氧化还原反应的本质”“【学习任务3】建立氧化还原反应认识模型”“【学习任务4】运用氧化还原反应原理,设计并讨论汽车尾气绿色化处理方案”4个学习任务[12]。

综上分析可知,学科结构可以有课程(模块或系列)→主题→课时→板块→学习任务等若干个层级。其中的主题可以是《课程标准》设定的,也可以是教师在《课程标准》设定基础上的重构,而对主题中的课时、板块、学习任务等层级结构的划分与设计,取决于教学主题的内涵以及学生的认知基础和教师的实践积累。“素养为本”的教学设计,则要求教师在学科结构的各个层级,特别是“学习任务”层级要有明确的素养功能定位。如,对于“氧化还原反应”(第1课时)的4个学习任务,素养功能可以定位为【学习任务1】科学探究与创新意识、【学习任务2】证据推理与模型认知、【学习任务3】宏观辨识与微观探析、【学习任务4】科学态度与社会责任。

对于学科结构中教师自主性相对较大的板块和学习任务等层级的划分与设计,及其素养功能的定位等问题,需要注意以下两个问题: (1)要尊重教科书的设计。新世纪之初,在教学理念从基于教师自身经验或教科书的教学转向基于课程标准的教学的时候,曾有“重构教材内容: 新课程教学设计的起点”的教育言论。同时言论也告诫大家,对教材内容的重构要基于对教材的认真钻研,而不是缺乏对教材基本“尊重”的随意改造[13]。如关于“电解原理”的教学有教师不是按教科书的设计从电解氯化铜溶液开始,而是从电解水开始。认为电解水是学生初中时就已有的知识,从电解水开始符合“从学生已有知识经验出发”的教学原则;或认为电解水是化学史上电解的源头,从电解水开始是“遵循化学发展的历史时序”。其实,这些观点的背后是不理解教科书的设计意图,而且有违学生的认知规律[14]。(2)要契合知识的教育价值。学科知识是形成学科素养的基础,不同类型的知识有着各不相同的教育价值,一个学科课程的价值是全部学科知识价值的总和。所以,学习任务的素养功能定位要契合知识的教育价值,以保障知识素养功能实现的可能性和最大化。

另外,“素养为本”的教学设计,其主题的确立不仅可以“知识”为中心,而且还可以超越“知识”进入思维和观念等层面。如關于建立“基团间相互作用”思维模型的主题,就可以超越知识层面的教学内容,对烃、烃的衍生物和有机合成等多个知识主题从思维或观念的层面进行整合,形成相应学科能力发展进阶的过程与步骤(如表2所示)[15]。

3 尊重认知规律,多策略实现学科核心素养价值

在学科的层级结构中,板块是分解课时目标落实学习任务的重要环节。观察与课时对应的课堂教学可以发现,其中的每一个板块基本都包含情境、任务、活动和评价等4个要素。从尊重学生认知规律的角度来看,真实性情境、结构性任务、多样性活动、激励性评价,能够激发学生的认知内驱力,从而促进学生主动参与知识的再生产过程,同步提升学生的学科核心素养,全面实现学科教学的核心素养价值。

真实性情境

情境是一个人进行某种行动时所处的社会环境,是人们社会行为产生的具体条件。教师在根据知识教学的需要为学生设置学习情境时,要注意情境的真实性,因为真实性情境有助于激发学生的探究欲望,帮助他们在解决实际问题的过程中理解知识形成素养。对于“氧化还原反应”(第1课时)的教学,真实情境素材“食品盒中的小包装袋”和“为什么要放小包装袋”“包装袋里面有什么物质”“这种物质能起怎样的作用”等一系列问题,能激发学生迫切想通过实验进行探究的欲望,从而让学生从生活世界走进化学世界。对于《化学反应原理》模块中的“沉淀溶解平衡”,可以选择“1966年3月26日,株洲农业机械厂食堂误用氯化钡作明矾炸油条造成168人中毒,湘雅医院临危受命短时间内研制出解药”的历史事件作为教学情境,并设计贯穿于全课的三个主问题: (1)Na2SO4溶液解毒的原理是什么?(2)为什么选择5%的Na2SO4溶液解毒?能否用Na2CO3溶液替代Na2SO4溶液?(3)工业上用自然界中存在的重晶石(主要成分BaSO4)制备BaCl2等可溶性钡盐,怎样才能实现?让学生在真实情境中分析问题和解决问题,感受化学知识的价值,同时建构分析沉淀溶解平衡问题的思维模型[16]。所以,真实性情境可以来自生产生活,也可以来自科学或社会史实,而且还可以根据教学需要进行适当加工和选择。如在“氯化钡毒油条”事件48年之后,《潇湘晨报》刊文认为“无论是处理紧急突发中毒事件和实施医疗急救,还是提高全民食品安全意识乃至政府管理水平,48年前的往事都有着不可忽略的现实意义”[17],但对于化学教学而言,更多的关注应该是其中的化学原理和化学学科的知识价值与社会责任。

结构性任务

高中化学有相对完整的知识体系,学科层级结构中的知识都从属于这个体系。当体系中的知识被分解到课堂板块的学习任务层面时,往往具有相对的独立性。不过这些相对独立的任务在板块内或与相邻板块的任务之间,都有递进、并列或包含与从属等逻辑关系。如“氧化还原反应”(第1课时)中的【板块2】所包含的“【学习任务2】揭示氧化还原反应的本质”和“【学习任务3】建立氧化还原反应认识模型”就呈现递进关系,而且它们在整个课时中还连接着【板块1】的“【学习任务1】实验探究食品脱氧剂的作用”和【板块3】的“【学习任务4】运用氧化还原反应原理,设计并讨论汽车尾气绿色化处理方案”,使整个课时的4个学习任务呈现递进关系,从而使学生沿着“宏观现象”“微观本质”到“问题解决”的方向逐步深入,在“科学探究与创新意识”的驱动下认识化学学科“宏观辨识与微观探析”“证据推理与模型认知”的思维方式和“科学态度与社会责任”的知识价值。学习任务之间的有机衔接或结构性的学习任务是实现知识向素养转化的有效途径,而且“结构化”的水平直接决定着素养发展水平。所以,教学设计要注意理顺板块或学习任务之间的关系,以提高它们的结构化程度。对于“甲烷”的化学性质,人教版教材在介绍“通常情况下,甲烷比较稳定”,不能与酸性高锰酸钾溶液、强酸、强碱等反应后,依次介绍了甲烷的氧化反应和取代反应。为了使这些并列的学习任务能有机衔接并融为一体,在分析甲烷与氧气的氧化反应之后,可以用“高锰酸钾能用于制取氧气,是一种强氧化剂,那么甲烷是否能与高锰酸钾溶液反应呢”“实验室可以用高锰酸钾和浓盐酸反应制取氯气,氯气也是一种具有强氧化性的物质,甲烷能与氯气反应吗”等设问进行任务之间的过渡与衔接[18],从而使知识更加结构化和系统化。

多样性活动

学习任务的完成必须通过一定的活动来实现,学生在活动中不仅能够获取学科知识,更重要的是能够形成学科素养。实践表明,相同的学习任务,在通过不同的活动来实现时,可能形成不同的學科素养。关于“铁及其化合物的应用”的教学,“能从物质类别和元素价态视角选择铁及其化合物的转化路径”是该内容教学的重要教学目标,像某些教师对“导学案”教学模式的理解,以为其本质就是采取知识问题化策略,把知识的获得归结为习题的训练,把教材内容转化为由“铁元素常见的化合价有+2、+3价,+2价化合物既有 性又有 性,+3价化合物通常只有 性……Fe2+与Fe3+相互转化的化学方程式有 ”等一个个问题组成的导学案,让学生自行阅读教材并填写导学案中的空格或书写有关的化学方程式,最后与教师比对答案并在教师指导下进行纠错和订正。这样从表面上看起来,学生也能学到教材中的知识,其实这只是对学科知识的简单复制和记忆,也可能达到理解和掌握的程度,但是学生没有真正参与知识的加工、消化、吸收等获取过程,那就难以由此内化、转化、提升为有关素养。如果教师“以燕麦片含有铁粉引起大众惊慌这一新闻事件作为教学情境主体,以是否含有铁、为何添加铁、如何促吸收、能做质检员作为教学主线”[19],引导学生开展小组讨论交流,通过分析、比较、设计、选择、评价等思维活动,优选出铁及其化合物的转化路径,并通过相应的实验对转化路径进行探究或验证,就能够让学生通过这一系列活动在获取知识的同时,发展“宏观辨识与微观探析”“证据推理与模型认知”“科学探究与创新意识”“科学态度与社会责任”等学科素养。所以,教学设计要注意活动的多样性,并调动学生参与活动的积极性,从而保障“素养为本”化学课堂教学的有效实施。

激励性评价

长期以来,评价已经习惯地被视作教学活动的重要组成部分。但是由于评价经常是游离于教与学之外,于是有了“教

学评一致性”的理论建构与实践探索[20]。《课程标准》也提倡“教、学、评”的一体化,具体是指在特定的课堂教学活动中,教师的教、学生的学以及对学习的评价应该具有目标的一致性。如在“氧化还原反应”(第1课时)中,有“通过氧化还原反应本质的认识过程,初步建立氧化还原反应的认识模型”的教学目标,与之对应的评价目标是“通过对具体氧化还原反应的判断和分析,诊断并发展学生对氧化还原本质的认识进阶(物质水平、元素水平、微粒水平)和认识思路的结构化水平(视角水平、内涵水平)”,两者的高度一致性能够保障教学目标的有效达成。其实评价作为课堂教学管理的一种手段,具有导向、证明、诊断和激励等多元功能,在“教、学、评”一体化语境中的评价主要发挥着评价的诊断功能,也带有导向和证明的成分,而评价的激励功能指的是通过评价活动对学生学习活动的激励或鼓舞,营造宽松、和谐、民主的教学氛围,激发学生的情感,鼓起学生的勇气和力量,激起学生强烈的求知欲望,强化学生成功的喜悦,不断增强学生的自信心和上进心。其实,教学的艺术不在于传授的本领,而在于激励、唤醒和鼓舞。从认知心理学层面来看,激励是激发人的动机、调动人的积极性的重要手段。行为科学的实验也证明,一个人在没有受到刺激的情况下,其能力仅能发挥20%~30%,如果受到充分激励,能力就可能发挥到80%~90%,这充分说明运用激励机制是促进学生进行自主学习的重要举措。所以,评价除了在目标上要追求与教师的教和学生的学的目标一致性以外,还要适当采用激励性评价,以激发学生学习的内驱力,从而在每个学生个体身上获得学科核心素养最大可能的全面发展。

参考文献:

[1] 陆军. 让教学成为研究[M]. 南京: 江苏凤凰教育出版社, 2018: 8~19.

[2][9][12] 中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018: 76~77, 5, 93~97.

[3] 吴锡改. 论创造素质培养的基本策略[J]. 培训与研究(湖北教育学院学报), 1997, (1): 30~34.

[4] 王卫华. 普通高中学科核心素养与学生发展核心素养的对接探析[J]. 课程·教材·教法, 2018, (6): 84~90.

[5] 余文森. 从三维目标走向核心素养[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2016, (1): 11~13.

[6] 吴星. 对高中化学核心素养的认识[J]. 化学教学, 2017, (5): 3~7.

[7] 王后雄. 基于“素养为本”的高中化学学业水平考试命题研究[J]. 中国考试, 2018, (1): 27~38.

[8] 郑长龙. 2017年版普通高中化学课程标准的重大变化及解析[J]. 化学教育, 2018, (9): 41~47.

[10] 郑长龙, 孙佳林. “素养为本”的化学课堂教学的设计与实施[J]. 课程·教材·教法, 2018, (4): 71~78.

[11] 郑长龙. 化学课堂教学板块及其设计与分析[J]. 化学教育, 2010, (5): 15~19.

[13] 陸军. 重构教材内容: 新课程教学设计的起点——以“盐类的水解”为例[J]. 化学教育, 2010, (1): 29~31, 43.

[14] 陆军. 融合化学史教学三问——兼评几则公开发表的教学设计[J]. 化学教学, 2018, (7): 36~39.

[15] 徐敏, 张丽丽. 整体设计能力发展进阶培养学生创新意识素养——以“有机物分子中基团间相互作用”的教学为例[J]. 化学教学, 2019, (5): 50~53.

[16] 黄华文. 基于真实情境的高中化学深度学习[J]. 教学与管理(中学版), 2018, (6): 50~52.

[17] 谭君. 48年前中毒事件我们能学到什么——1966年株洲农业机械厂168人因食用氯化钡油条中毒事件还原[N]. 潇湘晨报, 20140402(A06).

[18] 陈风雷. “最简单的有机化合物——甲烷”教学实录及反思[J]. 化学教学, 2015, (3): 32~36, 39.

[19] 王星乔, 等. 基于化学核心素养的教学设计——以“铁及其化合物的应用”为例[J]. 化学教学, 2017, (5): 51~55.

[20] 崔允漷, 夏雪梅. “教学评一致性”: 意义与含义[J]. 中小学管理, 2013, (1): 4~6.