《黄土地》电影主题音乐分析

2019-08-17董晓明

董晓明

一、赵季平80年代电影音乐与《黄土地》

赵季平代表了(20世纪)80—90年代中国电影音乐史,他是这一时期的里程碑和巨匠。(张艺谋)①王平:《念曲不尽滚滚来,辛勤耕耘结硕果——浅论赵季平电影音乐创作的艺术成就》,载贺艺主编:《赵季平电影音乐作品研讨会文集》,陕西人民教育出版社1997年版,第81页。

赵季平的电影音乐创作始于20世纪80年代。自《黄土地》始,赵季平已为近70部题材多样的电影配乐,并先后获得一系列国内外重要的电影音乐奖项。在赵季平创作的电影音乐中,80年代电影音乐是其电影音乐风格的肇始。赵季平80年代电影音乐中,黄土风格电影音乐最为典型。本文所指的黄土风格,是赵季平80年代电影音乐中故事与音乐均取材于中国北方,能够鲜明体现影片故事发生地风土民情的音乐风格。赵季平80年代的黄土风格电影音乐在抓住电影思想的同时,通过巧妙地移植、加工、改编各类民间音乐素材,创作出既符合大众审美,又能深刻揭示电影灵魂的主题音乐。电影《黄土地》音乐中浓郁的“寻根”意识,电影《红高粱》音乐中强烈的反叛精神,以及由此形成的通俗歌坛“西北风”现象,也是80年代中后期的文化符号。赵季平80年代的电影音乐创作中,《黄土地》是其黄土风格电影音乐形成的标志。而《黄土地》的电影音乐,是整部电影的重要组成部分。

二、电影《黄土地》与《黄土地》主题音乐② 关于“主题音乐”这个概念,《电影艺术词典》的解释是:“贯穿一部影片用以体现影片主题思想,概括影片基本情绪或刻画主人公性格的音乐。它可以是由几个乐音构成的短小动机(主导主题),也可以是一段旋律(主导旋律)或一首歌曲(主题歌)。它凝练而富有表现力,是影片音乐的核心,全片音乐发展的基础;也是评价影片音乐的主要依据。”详见许南明、富澜、崔君衍主编:《电影艺术词典》,中国电影出版社2005年12月修订版,第372页。本文的电影主题音乐,是指电影《黄土地》中能够统领整部电影主题,对揭示影片基本思想、人物性格、剧情发展有重要影响的核心音乐部分。

电影《黄土地》改编自柯蓝的小说《深谷回声》,编剧张子良将原著中故事发生的场景移植到1942年陕北南泥湾附近的一个山村,而电影最终将情节固定在1939年初春黄土高原那千沟万壑的贫瘠土地上。

蓝花花式的简单故事和采集民歌的情节线索构出了《黄土地》完整、独特的艺术构思。③赵季平:《电影〈黄土地〉音乐创作札记》,《人民音乐》1985年第9期,第20页。

《黄土地》的拍摄者们紧扣寻根文化,并把“翠巧”的形象提升到民族和时代的主题上——面对时代的变迁,古老的华夏民族儿女该何去何从。他们顺利地找到了影片拍摄的突破口,即:运用诗意的描绘,刻画炎黄子孙不畏艰险生生不息的顽强,以及面对时代发展变化的呐喊与迷茫。

《黄土地》这部片子,明面上讲了一个叫翠巧的陕北女子投奔八路的事,我们进而想表现的,是在近乎凝固的生活状态中,人的挣扎与渴望。生命在过于缓慢与不变之中,便不能耐,便有宣泄之欲,便存迸发之势。④张艺谋:《“就拍这块土!”——〈黄土地〉摄影体会》,《电影艺术》1985年第5期,第55页。

《黄土地》构思的精彩之处在于其关注到社会转型的环境下中华民族的新觉醒。《黄土地》隐晦地触碰到人类的终极拷问——我们要到哪里去?由导演陈凯歌⑤导演陈凯歌,摄影张艺谋,编剧张子良,美术何群,音乐赵季平。领衔的拍摄团队,是“文革”后北京电影学院招收的第一批学生,毕业后一起到广西电影制片厂,成立“青年摄制组”,并开始筹拍《黄土地》:

最早凯歌拍《黄土地》想用西麟兄写音乐,也不知怎么阴差阳错弄成我了。我后来见西麟兄,他才说这事。可能凯歌觉得西麟兄个性太强,合作起来西麟兄主观意识太强烈,凯歌又是主观意识更强烈的人……⑥赵世民:《乐坛神笔赵季平》,广西人民出版社2003年版,第147页。

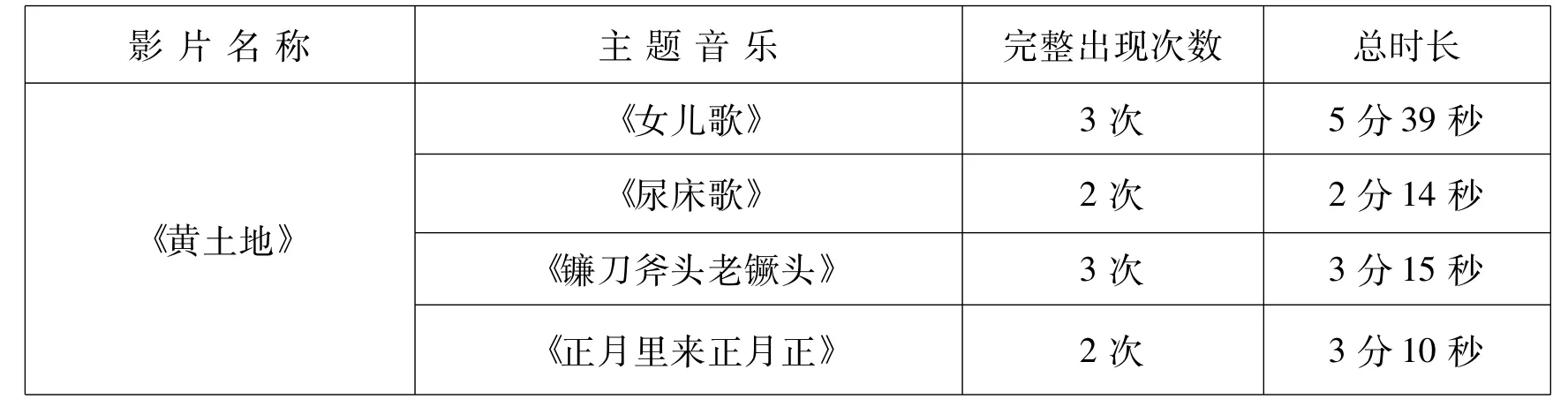

拍摄组求贤若渴,找到西安音乐学院,经过饶余燕、屠冶九等老师推荐,陈凯歌等亲自走访比较,认为赵季平为影片作曲最合适⑦赵世民:《乐坛神笔赵季平》,广西人民出版社2003年版,第19页。。据赵季平回忆,陈凯歌最终决定请自己写《黄土地》音乐,还有一个很重要的原因是陈凯歌的父亲陈怀皑力荐。《黄土地》情节简洁,内容具有思想性。电影上映后引起一定反响,影片获得瑞士卢长诺国际电影节银豹奖、英国伦敦国际电影展大奖、香港第三届电影金像奖、十大华语片之一等奖项。由于影片为音乐留出很多空间,赵季平在拍摄影片之前便做了大量准备工作,请来陕北采风时令导演组印象深刻的民歌手贺玉堂,陕西歌舞剧院女歌手冯健雪参与录制。《黄土地》之所以有人将其归为音乐片,主要是考虑到音乐在片中所占比重及对剧情发展所起的重要作用⑧李陀曾查证,“《黄土地》中唱歌的镜头累计起来竟达1100英尺左右。”详见李陀:《〈黄土地〉给我们带来了什么?》,《当代电影》1985年第2期,第38页。。由于音乐在《黄土地》中的占比很大,音乐的重要性又各不相同,《黄土地》的音乐可以分为主题音乐和背景音乐⑨关于“背景音乐”的概念,《电影艺术词典》认为:“影片中起陪衬、背景作用的音乐。一般情况下不参与剧情的发展,具有概括性,它所表达的情绪比较单一、平稳、不多变,为影片营造一个艺术化的音响空间。”详见许南明、富澜、崔君衍主编:《电影艺术词典》,中国电影出版社,2005年12月修订版,第375页。《黄土地》的背景音乐,又因其内容较多,可以分为主题音乐变体和其他音乐材料,在此不赘。。影片4位主要角色,赵季平创作出符合各自性格特点的主题音乐:《女儿歌》《尿床歌》《镰刀斧头老镢头》《正月里来正月正》。

《黄土地》的主题音乐

本文主要分析最具代表性的主题音乐——《女儿歌》《镰刀斧头老镢头》与《正月里来正月正》。

三、电影《黄土地》主题音乐分析

1.《女儿歌》分析

《女儿歌》是女主角翠巧的主题音乐,也是《黄土地》主题音乐的代表。影片中的《女儿歌》由冯健雪录音。在影片中,翠巧这个不满13岁的小女孩,由于母亲去世早,家里的繁杂全由她一人担当。辛苦之余,翠巧总会“不经意”地唱起《女儿歌》。面对八路军采风战士顾青对“南边”延安新生活的赞颂,翠巧内心羡慕不已。然而不幸终究到来,翠巧在被迫嫁人后毅然逃走,在为投八路军而孤身渡河时消失于滔滔黄水。翠巧这个角色是陈凯歌升华小说思想最为重要的一环。翠巧身上展现了年轻一代对新生活的渴望与追求。为了突出这种觉醒意识,《深谷回响》中“翠巧儿”唱的《蓝花花》在影片中蜕变而成《黄土地》中翠巧的《女儿歌》。歌词由陈凯歌亲自编写。拍摄前期赵季平与陈凯歌有过深入交流,在拿到《女儿歌》歌词不久,歌曲旋律很快便创作出来。不仅如此,关于《女儿歌》的创作时间,赵季平也有自述:《女儿歌》是《黄土地》拍摄之前就已录制完成的。⑩李尔葳、荣韦菁:《赵季平:黄土地上的放歌者》,《电影艺术》1994年第1期,第18页。

《女儿歌》在《黄土地》中一共出现过11次,其中有3次是作为完整的主题音乐而出现的。《女儿歌》的第一次呈示,出现在全片第二本第15幕,镜头123—133之间。镜头先是以全景展示黄河奔流不息,而后由远到近,收到翠巧的背影:“六月里黄河冰不化,扭着我成亲是我大……”歌声随翠巧打水的动作而起。三段音乐歌词不同,镜头也在相应变化:翠巧漂水、打水、抬水,由近及远,既与之前的景深形成交替,又能与人物动作和音乐有很好的承接关系,呈现出陕北女孩的质朴形象。

谱例1.《女儿歌》第一次呈示的弦乐引子⑪该谱例来自电影《黄土地》后期录音总谱手稿(定稿)。

第一次《女儿歌》的呈示中,音乐结构为ABA三段体,加变宫的六声商调式。A段是规整的上下句结构:三个大的下行音乐线条附着在商调式凄凉的旋律中;B段以控诉般的紧凑音型述说着女儿的不幸;A段再现以歌词“不想我的那亲娘再想谁”唱出广大女性在传统社会中悲剧宿命的嗟叹。《女儿歌》的和声弱化了西方和声的功能性:引子中的和声配置为b1DⅦ-TSⅥ-SⅡ,结尾的二级和弦省略了三音,代之以#c1音,形成“b-#c1-#f1”的和声架构,突出调式的五声性色彩。类似情况在弦乐组伴奏的和声序进中也时有出现。和弦外音的加入,更增添了民族和声的效果。

《女儿歌》与马思聪《思乡曲》的旋律框架很相似。从旋法上看,《女儿歌》与《墙头上跑马》乐句的起音、落音分别为加变宫六声音阶中的“商”音及“羽”音,以及围绕“商”音及“羽”音的旋律进行。《女儿歌》的配器非常精炼:在管弦乐队中加入琵琶与中阮,丰富弹拨乐器的音响组织。弦乐组的引子,铺陈一个长线条引入主题。弦乐与木管配搭的音型织体,丰富了影片单调的黄土色彩,形象刻画翠巧内心的柔美。翠巧演唱时,弦乐伴奏藏在人声之后,以支声方式进入。双簧管运用小字二组的柔美音区,配搭单簧管形成高低声部,丰富主题音乐的音响效果。乐段连接材料是引子的变体,干净洗练。《女儿歌》主题音乐材料简洁,配器清晰,充分发挥每一件乐器的特色,丰富了翠巧的形象和影片主题。

2.《镰刀斧头老镢头》分析

八路军文艺战士顾青是《黄土地》的男主角。影片中的故事情节,是以顾青的到来和在当地采风、在翠巧家的劳动与生活为主线展开。《镰刀斧头老镢头》是顾青的主题音乐,歌唱部分第一次完整出现在第五本第30幕,镜头297—303之间。画面背景安排在一个光秃秃的山坡,当憨憨唱完《尿床歌》之后,顾青开始教憨憨习唱《镰刀斧头老镢头》,翠巧坐在旁边听得入迷。随后,顾青和憨憨两人边唱“镰刀斧头”边放羊,逐渐远去。紧接着的是《镰刀斧头老镢头》第二次呈示,以旋律的弦乐全奏铺陈,配合以翠巧满面春风挑担回家的暖色调特写。顾青的仰拍镜头和映照在翠巧脸上的阳光,显示出顾青对翠巧的巨大影响,和翠巧对“公家人”新生活的无限向往。这一幕设计恰如歌剧《白毛女》的《扎红头绳》,是全片最温暖的瞬间之一。

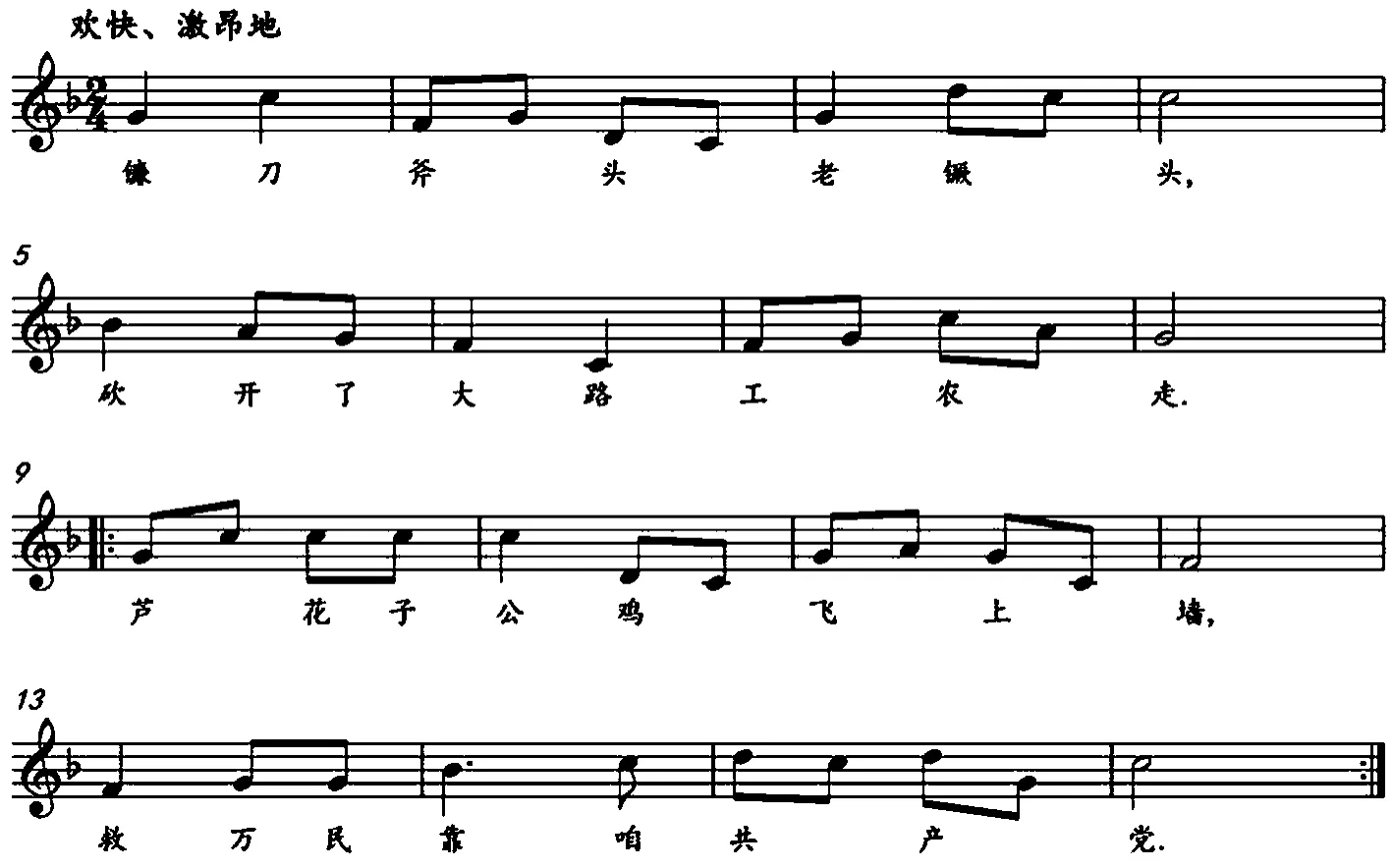

谱例2.《镰刀斧头老镢头》

围绕北方山歌常见的“徵、商、宫、徵”4句落音建构的旋律框架,赵季平创作了《镰刀斧头老镢头》的主题音乐。《镰刀斧头老镢头》中“商—徵”、“宫—徵”的双四度叠置,是山西民歌常见的旋法特征,恰好符合顾青作为“公家人”,一个外来人物的音乐形象。旋律中的力量感与色彩性,也体现出党的坚毅形象和新时代的文化气质,这与翠巧《女儿歌》的柔婉和翠巧爹《正月里来正月正》的沉郁完全不同。二拍子的进行曲风格,是来自苏联革命歌曲的音乐元素。这种深受苏联革命文艺观影响下的革命歌曲创作手法,在上世纪40年代延安边区歌曲中非常普遍。赵季平捕捉到边区文艺特有的音乐基质,符合故事发生地的时代背景。《镰刀斧头老镢头》简洁有力的旋律与节奏,是对边区音乐文化的标签式概括。旋律中透露出的朝气蓬勃,以及节拍、节奏中展现出的乐观进取精神,契合这位青年八路军的艺术形象。《镰刀斧头老镢头》的音乐气质深深地印刻在翠巧的心里,也为她最后决定奔赴延安起到了重要作用。

3.《正月里来正月正》分析

翠巧爹,在影片中展现出陕北农民的基本形象。生活的压力使得他面对新事物不免带有沉疑与恐惧。这个47岁的庄稼汉,脸上沟壑般的皱纹却显现出60多岁的老态。《正月里来正月正》是翠巧爹的主题音乐,第一次完整出现在第六本第40、41幕,镜头329—339之间。在翠巧家的窑内,顾青向翠巧爹表达了准备回延安的意思。为了避免顾青无法交差,抑或为了满足顾青的需要,老父亲决定为他唱一首酸曲儿,便是《正月里来正月正》。

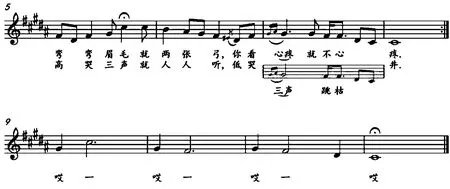

谱例3.《正月里来正月正》

《正月里来正月正》旋律继承了商调式的四句体民歌形式,加变宫的六声音阶。“商—徵”、“羽—商”的四度上行是前两句旋律的主要亮点;两个大的下行线条完成了后两句的旋律进行。歌词中“十三上定下就十四上迎,十五上守寡到如今”是全曲的痛点。赵季平曾提到,《正月里来正月正》取材于安塞民歌《光棍哭妻》⑫赵季平:《电影〈黄土地〉音乐创作札记》,《人民音乐》1985年第9期,第21页。。通过比较发现,《正月里来正月正》与《三十里铺》在旋律上有很多相似之处。《三十里铺》在陕北家喻户晓,基本曲调及其变体是很多陕北秧歌、地方小戏的重要素材。《正月里来正月正》与《三十里铺》在乐句框架、骨干音构成、旋律基本走向等方面都有相似之处。但在音乐性格上,两首歌曲各有张弛:一个是迟滞凝重,一个是活泼可爱。从歌词内容上看,《正月里来正月正》与《三十里铺》也各有抒发,一个是命运慨叹,一个是妹盼情郎。除此之外,《黄土地》还为翠巧的弟弟憨憨设置了主题音乐《尿床歌》,曲调改编自安塞民歌手贺玉堂演唱的志丹民歌《秃子尿床》⑬赵季平:《电影〈黄土地〉音乐创作札记》,《人民音乐》1985年第9期,第20页。。

《黄土地》中的4位主要人物,可以说是导演在改革开放之初,对中国社会群像的4种典型概括:以翠巧为代表的新一代青年,迫切希望获得新生;以顾青为代表的新兴力量,朝气蓬勃;以翠巧爹为代表的保守势力,纯朴、守旧、愚昧;以憨憨为代表的新时代儿童,天真无邪。《黄土地》留给观众深刻印象,音乐对影片主题与人物性格的表达是重要体现,尤以《女儿歌》为代表。陈凯歌创作于《黄土地》前期采风的《女儿歌》歌词,是翠巧想要突破蓝花花式命运的体现。赵季平对《女儿歌》歌词的深切理解与音乐的准确表达,是导演和作曲家的珠联璧合。顾青是延安来采风的八路军文艺兵,音乐形象中进行曲结构基础上的五声性旋律走向,便是革命性、时代性特点的体现。在电影原著中憨憨并未出现,这个角色的设置,就是要翠巧尽快嫁人。翠巧爹的音乐形象,必须突出庄稼汉的基本特质。《正月里来正月正》的一唱一叹,具有超越画面的凝重与肃穆。

评判电影音乐创作者的水平,有两个重要标准:其一,能否创作具有艺术性的主题音乐;其二,能否在乐思展开中体现出丰富多样性。《黄土地》的主题音乐,是对这两个标准的完美注解。赵季平曾多次提到,《黄土地》是他与电影音乐的初恋⑭赵世民:《乐坛神笔赵季平》,广西人民出版社2003年版,第29页。2011年7月赵季平在中央音乐学院讲座时,又提及此事。。《黄土地》的电影音乐,也使得赵季平80年代电影音乐的创作模式得以确立:创作之前,赵季平通过实地采风,了解影片发生地的民间音乐,搜集创作素材。进入创作环节,每部影片的主题音乐都经过精心琢磨与巧妙组织,紧扣人物性格。《黄土地》主题音乐的感人旋律,体现出作曲家饱含人文关怀的真挚表达。《黄土地》主题音乐中弱化和声的功能性、强化和声的民族性,以及管弦乐队中加入民族乐器,突出故事发生地区的民间音乐元素等音乐手法,在80年代创作的《月月》《红高粱》等黄土风格电影音乐中继续发展,体现出黄土风格的音乐标签。

结 语

《黄土地》是赵季平创作的第一部电影音乐,也是赵季平黄土风格电影音乐的滥觞。与同时代的电影音乐相比,赵季平的《黄土地》音乐,形象概括影片主题,紧扣影片人物性格特征,形成独具特色的创作基因。赵季平在电影音乐领域逐渐脱颖而出,靠的是对剧本的深刻理解,对主题音乐及背景音乐艺术性、画面感与音画结合的敏锐把握,以及在此基础上形成的,以中国北方传统音乐素材为核心的黄土风格。这也使得《黄土地》与之后的《红高粱》等电影音乐,具有极易辨识的特点。《女儿歌》对人物性格与命运的深切关怀,体现出高尚的艺术胸襟。音乐形象标签化,是一个作曲家成功的重要标志,电影音乐亦然。赵季平以《黄土地》为标志的黄土风格电影音乐,对20世纪80年代中国电影音乐以及80年代中国音乐的发展,都具有积极且深远的影响。